アジアモンスーンの風

&

おとなりの森はおとなりの森

1st July 1995

ハイランド・パイプの映える音環境といえば、波のくだける海辺の岩場、とうとうと流れる川の岸辺、あるいは霧がたちこめる森の湖畔や渓流のほとりなど、様々なシチュエーションが思い浮かびます。しかし、どこで演奏しようとも想いはスコットランドを離れる訳にはいきませんので、共通しているのはその場所を吹き抜ける風が、ハイランドを想い起こさせるような冷たく乾燥していてるものであるべきだということです。ですから、パイパーにとっては、湿った暑い風が吹くアジアモンスーン地帯の日本の夏は、どちらかというとハイランド・パイプの演奏を楽しむのに適した季節ではありません。

けれども、およそ《音楽》というものを閉鎖された空間で楽しむということにあきたらなくなってしまった最近の私は、このアジアモンスーン地帯特有の日本のしっとりとした音環境もそれなりに楽しんでいます。

けれども、およそ《音楽》というものを閉鎖された空間で楽しむということにあきたらなくなってしまった最近の私は、このアジアモンスーン地帯特有の日本のしっとりとした音環境もそれなりに楽しんでいます。

そのような楽しみ方の一つとして先日、私は“アジアモンスーンの風ーThe 田植え with バリ島の音楽ー”と題して、バリ島の竹琴《ティンクリック》の生演奏をバックに田植えをするというイベントを企画しました。

田圃の水面を渡って流れてくるティンクリックのカランコロンという乾いた音が、なんとも心地良く身体に染み渡り、アジアモンスーンの稲作文化という共通の土壌の上で、日本とバリ島がごく近い関係にあるということを実感させられたイベントでした。

1973年に私がピーブロックという音楽に初めて出会ったのは、有名な民族音楽研究家の故小泉文夫さんが主催していた「世界の民族音楽」というNHK・FMラジオの番組でしたが、私がバリ島のガムラン音楽にも初めて出会ったのも実はこの番組でした。

当時はガムランのレコードはほんの数えるほどしかリリースされていなかったのですが、私は当時その番組に触発されて手にいれた一枚のガムランのレコードの妙なる調べに幾度となく身をゆだねたものでした。

スコットランドのディープな音楽に浸り込むようになって久しく、私はこの音楽からはすっかり遠ざかっていたのですが、あるときテレビで竹のガムラン“ジェゴグ”の調べを耳にして、青銅のガムランとはまた違ったその独特の音色にすっかり魅せられてしまいました。

スコットランドのディープな音楽に浸り込むようになって久しく、私はこの音楽からはすっかり遠ざかっていたのですが、あるときテレビで竹のガムラン“ジェゴグ”の調べを耳にして、青銅のガムランとはまた違ったその独特の音色にすっかり魅せられてしまいました。

ティンクリックはこの竹のガムランの最小ユニットともいえるものでしょうか、小型の竹琴2台のペアで演奏します。2台の音程を微かにずらしてあることによって生じるかすかなうなりを伴いながら、2人の右手が入れ子で繰り出すベースとなるリズムと、左手のメロディーラインの妙なる調べを聴いていると、ピーブロックのバリエイションパートを聴いている時と同じように、私はすっかりその音の中に引き込まれてしまい陶酔してしまうのです。

特に顔を見合わせるわけでものないのに、隣り合って座って演奏する2人の息がぴたりと合い、スピードが変幻自在に変化していくバリの音楽特有の曲の流れ、しっとりとしたアジアモンスーンの風に乗って流れてくるその音色を、私はたまらなく好きになってしまいました。

このなんとも素敵なティンクリック演奏のユニット、鈴木エージさん&成田優さんとの出会いは、実は田植えのイベントに先駆けて、今年(1995年)3月末に横浜の「瀬谷市民の森」の中で企画した “おとなりの森はおとなりの森”と名打った音楽コンサートでした。(このイベントのタイトルを漢字で書くと「お隣の森は音鳴りの森」となります。)

“おとなりの森はおとなりの森”と名打った音楽コンサートでした。(このイベントのタイトルを漢字で書くと「お隣の森は音鳴りの森」となります。)

この企画では、とにかく森の音環境にふさわしいちょっとユニークな楽器を演奏する方々に参加してもらいました。

例えば、神奈川県厚木の七沢の森を拠点に根曲がり材からアルプホルンを作り・演奏する活動をしている中川重年さん、やはり厚木在住のメロディオン奏者の米山永一さん、フィドルの茂木健さんという面々は私の以前からの友人たちですが、その他にティンクリックのお二人、世界中の口琴について研究され日本口琴協会を主催されている直川礼緒(ただかわれお)さん、日本各地の土を原料にしてオカリナを作り・演奏する、横浜市舞岡在住の陶芸家吉原博万さんなどといった多彩な方々です。

この日はティンクリックのペアの片割れである鈴木さんが、オーストラリア・アボリジニのディジュリドゥの演奏も聴かせてくれました。実は彼はオーストラリアでディジュリドゥと出会ってからすっかりその虜になってしまい、とうとう同好の志を集めて日本ディジュリドゥ協会という組織まで作ってしまったという人なのです。

この日はティンクリックのペアの片割れである鈴木さんが、オーストラリア・アボリジニのディジュリドゥの演奏も聴かせてくれました。実は彼はオーストラリアでディジュリドゥと出会ってからすっかりその虜になってしまい、とうとう同好の志を集めて日本ディジュリドゥ協会という組織まで作ってしまったという人なのです。

私にとってディジュリドゥを生で聴くのは初めての経験でした。いつかトマス・ピアストンがプラクティスチャンターでみせてくれたあの循環呼吸法により、バグパイプと同じように途切れることなく低くうなりつづけるドローンノート。そして、その音にのって、メロディアスに揺れる倍音のうねりは、まさに地底から聞こえてくる原始の音といった感じで、私のからだの奧深くまで響き渡っていきました。私は通奏低音というものに何故かとてもなつかしさを感じてしまうのです。

直川さんとは以前、青山のこどもの城で開催された“一本の樹のプロジェクト”の展覧会のオープニングパーティーでお会いして以来でしたが、その時彼が演奏したのは一本の樹のけやきに見事な彫刻をほどこした自作のホルンだったので、得意の口琴は聴く機会がありませんでした。(ちなみに、その時私は一本の樹の霊に私の大好きなピーブロック“Lament for Mary MacLeod ”を捧げました。)

ですから、口琴の演奏を生で聴くのはやはり今回が初めての経験でしたが、それはまたまた非常に印象的な経験でした。特に南シベリアのトゥヴァ族の人が巧みだという、(喉を震わせて音を出す)“ホーメイ”という咽歌と口琴との一人二重奏が演じられた時にはまさに仰天してしまいました。

ですから、口琴の演奏を生で聴くのはやはり今回が初めての経験でしたが、それはまたまた非常に印象的な経験でした。特に南シベリアのトゥヴァ族の人が巧みだという、(喉を震わせて音を出す)“ホーメイ”という咽歌と口琴との一人二重奏が演じられた時にはまさに仰天してしまいました。

口琴の音色が漂っているところに、どこからともなく突然、奇妙な音色が重なってくるのです。そこにいた全員が一体何が起こっているのか理解することができないという状態で、まさに全員が「息を飲む」という感じでした。だれもが、その音色が目の前で口琴を演奏しているその人自身の喉から発せられているとは、にわかには信じられなかったのではないでしょうか。

私自身はこの企画に先だって直川さんから送ってもらっていた口琴に関するレポートの中に、トゥヴァ族の人たちがやるという口琴と咽歌の一人二重奏のことが書かれていたのを読んでいたので、なんとか納得することができましたが、その記事を読んだときにはまさか直川さん当人の演奏で、この一人二重奏が聴けるとは思ってもみなかったのです。

実は直川さんの奥さんはやはりホーメイが巧みなロシア共和国ヤクート自治区のサハ族の方なのですが、多分彼はそのチャーミングな奥さんの心を射止めるために、並大抵ではない努力をされて“ホーメイ”を修得されたのではないでしょうか。

当日の驚きはそれだけではありませんでした。直川さんがもう一つ披露してくれた、アフリカはタンザニアのゴゴ族の大型親指ピアノ“イリンバ”の演奏もまた驚愕ものでした。

当日の驚きはそれだけではありませんでした。直川さんがもう一つ披露してくれた、アフリカはタンザニアのゴゴ族の大型親指ピアノ“イリンバ”の演奏もまた驚愕ものでした。

親指ピアノというのはキイをはじけば簡単に音がでることから、民族楽器の中では割合ポピュラーで、あちこちでカリンバと呼ばれる小型の親指ピアノを目にすることは多いと思います。最近では竹や瓢箪などを共鳴胴にして手作りして演奏を楽しむなどということもよく行われています。

実は、そのような巷にあふれている稚拙な楽器の音色を聴いていて、私は親指ピアノという楽器は原始的な楽器で、演奏も単純なものなのだろうと思い込んでいました。

ところが、ゴゴ族の村に一年間住み込んで現地の人から直接教わったという直川さんが演奏するイリンバのなんとも複雑で味のある音色と、その超絶技巧を目のあたりにして、私の目からはまたまた鱗がボロボロ落ちてしまいました。

実は直川さんからは口琴のレポートと一緒に親指ピアノについてのレポートも送って頂いていたので、親指ピアノにも奥の深い世界があるのだということはなんとなく分かったつもりになっていたのですが、実際に本物を聴いてみるとその素晴らしさに完全に脱帽というところでした。

たしか、高校生のころに見た、サンタナがアフリカでコンサートをやるといったストーリーの映画の中で、たった一人のアフリカ人がひょうたんに穀物(?)を入れた楽器(マラカスの原形)を両手で抱えて身体全体を使って振り鳴らしながら踊るという実に印象的なシーンがありました。そしてその男の人が繰り出す音はまさにアフリカの大地の音そのものといった感じで素晴らしく感動的で、主人公であるはずのサンタナの演奏がひどく軽薄なものに聞こえたことを覚えています。

私にとって今回の直川さんのイリンバの演奏はその時以来のアフリカ音楽からうけた最大の衝撃でした。キイにつけられた金属片や、胴に開けられた穴に張られた「蜘蛛の卵を保護する膜(!)」が発するノイズを伴ったなんとも味のある特徴的な音色。

私にとって今回の直川さんのイリンバの演奏はその時以来のアフリカ音楽からうけた最大の衝撃でした。キイにつけられた金属片や、胴に開けられた穴に張られた「蜘蛛の卵を保護する膜(!)」が発するノイズを伴ったなんとも味のある特徴的な音色。

そして本体を揺らして共鳴胴の中にいれられた金属片(か穀物)が発する音を入れ込みながら、左右の親指の動きを複雑に絡み合わせた超絶技巧でメロディーと伴奏を同時に織り出す。

きれいな澄んだ音とは対極にある、多彩なノイズを伴った音色は何と心地好いものなんでしょう。そこには、西洋音楽の規範に捕われている限り絶対見えてこないであろう本当の音楽の暖かさと味わいがありました。

それにしても、この直川さんという人はとんでもない人です。この手紙ではとても紹介しきれませんが、彼から送ってもらった口琴や親指ピアノに関する記事の内容とそれらの楽器を求めて世界中を巡るその好奇心の旺盛さと行動力にもただただ感心するばかりです。

さて、私自身はこの森の中でのコンサートのためにハイランド・パイプの演奏とは直接には関係のない、二つのお楽しみを用意しました。

さて、私自身はこの森の中でのコンサートのためにハイランド・パイプの演奏とは直接には関係のない、二つのお楽しみを用意しました。

一つは、一年以上前の前回の手紙 Canntaireachd No.13に書いたエリスキーガーンジーセーターです。そうです、昨冬はとうとう本物のエリスキーガーンジーを編み上げたのです。

前回の手紙に毛糸の入手にいたるまでの顛末は書きましたが、本物のガーンジーヤーンを前にしてどのような柄を編むか長い間考えた末に、結局エリスキーガーンジーの中でも最も複雑で込み入った柄を編むことにしました。およそ1キログラム近い毛糸を使い、5カ月かけて編み上げたずっしりと重いこのセーターは、本来は北緯57度あたりの寒風吹きすさぶ海の上で着るものですから、本当だったら春も真近い3月末の日本ではとても着ていられないしろものです。

ところが、幸か不幸かこのコンサートの当日はなんと雪に変わる寸前の冷たい雨が降りしきるという、ひどい悪天候になってしまったのです。(ですから、森の中のコンサートとして企画されたこのイベントは、実際には森の中ではなく近くの幼稚園の講堂に場所を移して開催されたのでした。)そんな訳で、The Knitting Piper たる私は暑苦しい思いをすることもなく、得意満面でこのセーターを着ていくことが出来たのです。

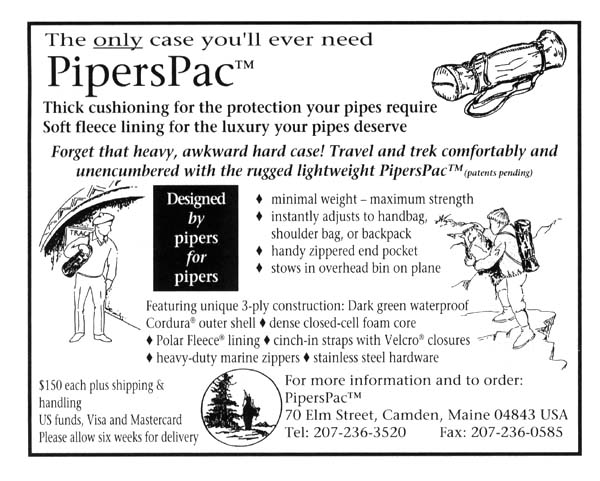

もう一つのお楽しみは、この日のためにアメリカはメイン州のとあるパイパーがデザイン・製作しているアウトドア用のハイランド・パイプのソフトケース“PipersPac”を購入したことです。

言うまでもないことですが、厳格なハイランド・パイプ原理主義者である私にとって、無垢の木で出来ていているトラディショナルなパイプケースというのはなによりも愛すべきものです。普通の人は一体何の箱か想像することもできないであろうただの無骨な四角い箱がパイパーにとっては何よりも誇りなのです。

言うまでもないことですが、厳格なハイランド・パイプ原理主義者である私にとって、無垢の木で出来ていているトラディショナルなパイプケースというのはなによりも愛すべきものです。普通の人は一体何の箱か想像することもできないであろうただの無骨な四角い箱がパイパーにとっては何よりも誇りなのです。

以前スコットランドに行ったときのエジンバラからの帰路、ロンドン行きのフライングスコッチマンに乗って発車を待っていると、12、3才位の少年が例の不格好なケースを持って乗り込んできました。私は一見してハイランド・パイプのケースだと分かったので、その少年に向かってぴーんと指を伸ばしたハイランド・パイプ特有のチャンターの指使いのポーズをして、無言で「これだろ?」という具合に問い掛けるような表情をしました。そうしたら案の定その少年は大きな声で誇らしげに「Yes ! 」と答えました。そして、思いどおりの答えを受けた私もとても幸せな気分になったのが忘れられません。

ところが、ハイランド・パイプを心地好く演奏できるような音環境を求めて野外をさまようことが多くなったこのごろの私にとって、重くて無骨なこの伝統的なパイプケースが正に重荷と感じられるようになってきました。そうしたところへ2、3年前から Piping Times にこのソフトケースの宣伝が載るようになったので、実は大変気になっていたのです。

いわく、“The only case you'll ever need. Designed by pipers for pipers. Forget that heavy, awkward hard case! Travel and trek comfortably unencumbered with the rugged, lightweight PipersPac. ”

そして、そのスペックは「ダークグリーンの防水コーデュラのアウターシェル、高密度発泡材の中綿、ポーラーフリースのライニングというユニークな3層構造により、最軽量で最強の強さ。ベルクロテープにより簡単にハンドバック、ショルダーバック、バックパックの3通りにできるストラップ。開閉容易なヘビーデューティージッパー。スペアリードなど小物を入れる付きポケット付き。etc.」という具合。まるでLLビーンかエディーバウアーかというような文句が並びます。

さらに追い討ちを掛けるように“The PipersPac all-purpose pack has been extensively field-tested in the Scottish Highlands and on planes, trains, boats, and other conveyances. It works ! ”

そして、極め付きは“Now it's easy to take your pipes to that special place and pipe the sunset or celebrate the beauty of the moment. Just pack your pipes and gang awa...”

ここまで言われ、さらに超円高という追い風を受けてなにおかいわんやですよね。厳格なトラッド原理主義者のくせして私はこのようなハイテクにもとても弱いのです。正直なところ、冬中かかってエリスキーガンーンジーを編みながら、普段の外出には軽くて温かくてメンテナンスの簡単なノースフェイスのアルマディラ・フリースジャケットばかり着ているのですから。

さて、今回もまた肝心のピーブロックのことについて書くスペースがなくなってしまいました。実は、最近の円高に乗じて私が購入したのはこのような邪道なものばかりではなく、永年の懸案であったピーブロック245曲分の楽譜を納めた The Piobaireachd Society Books 全15册を始めとする真面目な物もいくつかあります。次回の手紙ではそのような物に触れながら久しぶりに真面目にピーブロックについて書いてみたいと思います。請う御期待といったところ。では、また。

The Knitting Piper Yoshifumick Og MacCrimmori