第41話追補(2024/3)

"Lament for Donald Duaghal MacKay" の楽譜はこれで決まり! 本文冒頭で次の様に書きました。

「しかし、世間一般的にはそれ以降も Kilberry Book の(Angus

MacKay)セッティングが相変わらずデフォルトであり続けたのはご存知の通り。その理由として考えられるのは、このセッティングが少々変則的ではあっ

ても、一旦覚えてしまえば演奏する上では何ら不自然では無い事と、多くの人々が長年それに親しんで来

て、今更その美しい旋律の構成を変えるメリットを感じられなかった事、等では無いでしょうか。」

…ですが、やはりわたし的にはこの際 Kilberry Book の

楽譜とはキッパリと縁を切りたい所。そして、A.G.Kenneth

御大が「最も優れている」としている PS Book 13 のトップに掲載されている Simon

Fraser セッティング の楽譜にさっさと移行してしまいたいのは山々。ところが、いざ取り組んでみると、これがまたなかなかの

曲者なんです。(以下、楽譜は全て著作権に配慮しています)

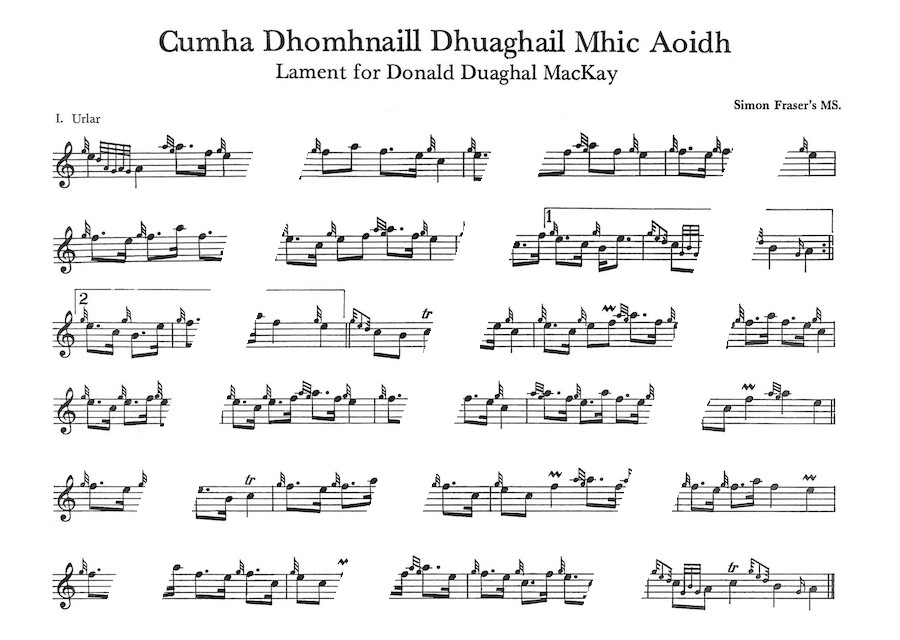

ご覧の通り、この楽譜は、これまで慣れ親しんだ(せっかく憶えた) 8;,5,8 で

は無くて、8;,8,8

という構成になっています。つまり、合計の小節数が違うのです(29vs32)。そして、例によって PS

Book の

楽譜は列毎に小節数が異なっている上に、ラインの切り替え箇所が列の途中に来ています。当然ながら、小節の

バーの位置がバラバラで揃っていません。更に言えば、冒頭の hiharin

が清く正しく表記されていないのも気に入りません。

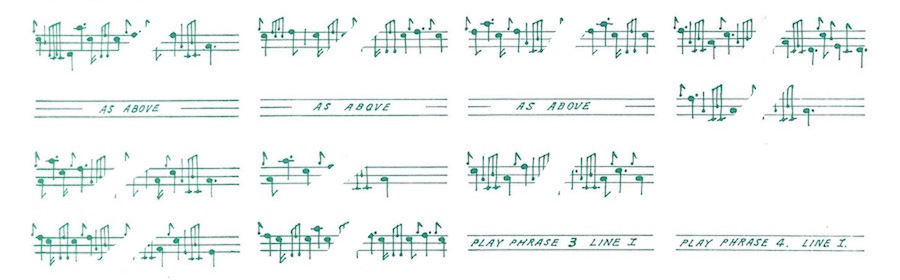

ならば、せめて hiharin が清く正しく表記されている、Dr. Barrie Orme による Simon Fraser のオリジナル楽譜にしようかと思うと、これまた難題

が…。オリジナル楽

譜は、Angus MacKay

などの19世紀初頭の楽譜集やマニュスクリプトと同様に、全く

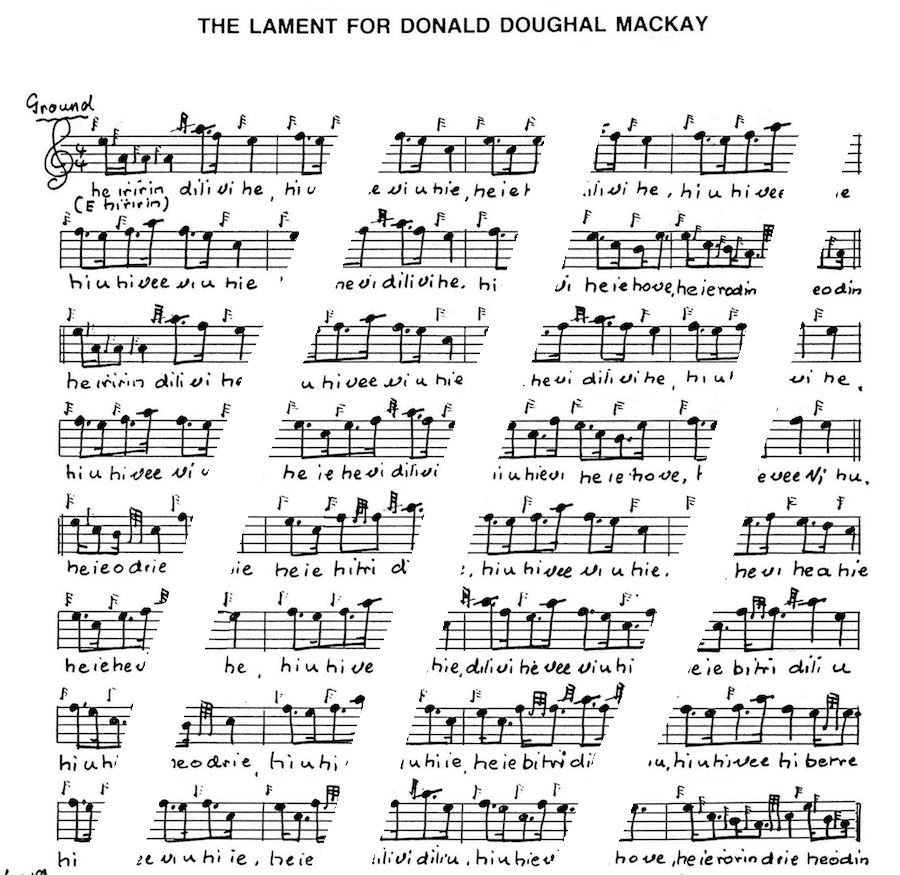

同じパターンの小節も含めて、全ての小節が延々と記されています。そのため、1曲が丸々見開き2ページに渡っていて、使い難い事この上ありません。ウル

ラールだけでも↓こんな感じ。(4小節×8行の)32小節がベタに書かれています。

そもそも、メロディーラインはそっくりな上に、Kilberry (の Angus

MacKay) セッティングの 8;,5,8で

憶えてしまっているので、Simon Fraser セッティング の 8;,8,8 になると、途中でどこをど

う演奏しているのか? 必ずと言っていい程、混乱をきたします。

…という訳で、この案件についてはその後久しく決定的な解決策が見出せないまま、悶々として過ごしていました。ところが、先日、何気に Binneas is Boreraig

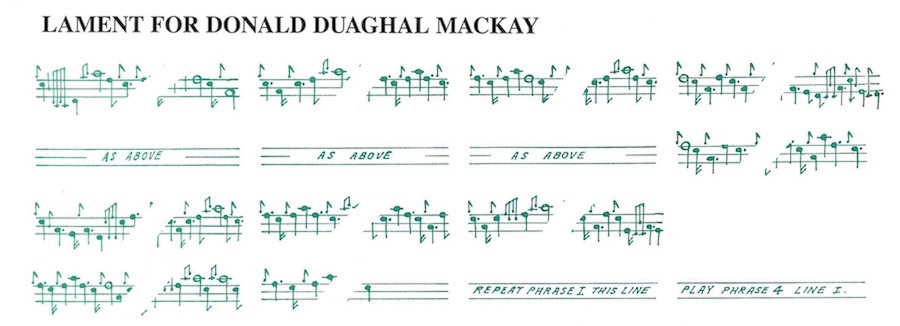

の楽譜をなぞってみた所、あら不思議、これが至って自然に馴染むのです。

一見、違いが大きい様に思えますが、Kilberry

↓の 8;,5,8 と照らし合わせると、実際には合計の小節数(29)も、音符の配列や数(G-

E-D カデンツの E を一音と数える)も全く同じ。要は、フレーズの区切り方が微妙に異なっているだけ。ですから、B

is B の楽譜に沿って演奏する限りに於いては、Kilberry Book

でこれまで憶えたままに演奏していれば全く違和感がありません。

B is B ではバリエーション1↓の構成もウルラールと同じ 4;,3,4 で表記されていますが、実際には2列目最後と3列目の2小節目が半分なので、Kilberry 的に表 記 すると、8,7,5,8(28)となります。

一方で、Kilberry のバリエーション1↓は 8;,4,8

と表記されていて、小節数の合計(28)、音符の数、配列の全てが同じ。つまり、こちらも又、これまで通 り 演奏し

ていても全く違和感無し。

…という事で、今後この曲に関しては B is B

の楽譜をデフォルトとする事にしました。Kiberry Book

の楽譜とは違って、同じパターンで構成されるフレーズの配置や位置関係が一目瞭然なので、これまで以上に構造を可視化しつつ音をなぞる事が可能です。

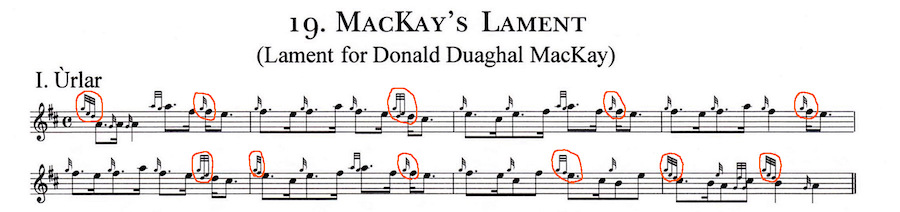

B is B の楽譜の唯一の不満は、hiharin

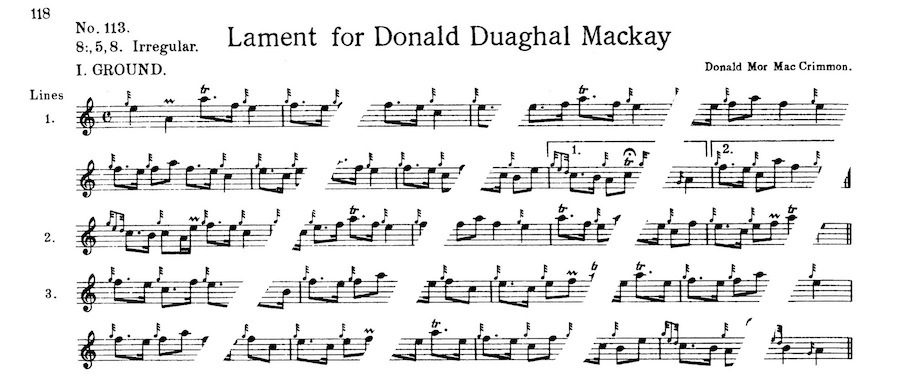

が清く正しく書かれていない事ですが、これも含めて、この曲のウルラールに於ける細かな装飾音(だけ)に関しては、↓

の Angus MacArthur セッティングに特徴的な装飾音(赤丸)の中で、ハマりそうな

幾つかをセレクトしながら取り入れて演奏しようかなと思っています。

現在、30個有るこの曲の音源コレクションの中に、Angus MacArthure セッ

ティングの音源が3つあります。セッティング全体としては、Kilberry(の Angus

MacKay) セッティングと違うので、違和感がありますが、ウルラールで使われているこれらの装飾

音は、如何にも、MacDonald - MacArthur 時代の雰囲気が濃厚に漂っていて、

私的には極めてお気に入りであります。

めでたし、めでたし。

…と同時に、Roderick Ross による "Binneas is Boreraig" の持つ "Sight Readable"(視

覚的に読める)な特質の真価について、漸く理解できる様になっ

て来た、という感じ…?。《3線符・逆オタマジャクシ・手書き》にもかなり慣れて来て、慣れ親し

んだ曲であれば、さっと見ただけでなぞれる様になりましたが、できれば、《5

線符・普通のオタマジャクシ・印刷》の B is B を一刻も早く手

にしたい所です。

それにしても、ピーブロックという楽曲は、い つまで経っても学ぶ事ばかりで、楽しみが尽きる事がありません。