第61話(2024/3)

The

Nature of Piobaireachd - Road to "Binneas is

Boreraig"

この当時の編集長たる Dughald B. MacNeill による "Piping

Times" の記事を紹介します。

この当時の編集長たる Dughald B. MacNeill による "Piping

Times" の記事を紹介します。この方、競技パイパーとして華麗な経歴を誇る訳でも無く、そもそも詳しい経歴も存じ上げないので、リアルタイムで 読んでいた当時 は、どことなく陰の薄い単なる「中継ぎ編集長」という印象でした。当時の紙面では、いくつかの楽曲説明記事を執筆してる事には気付いていましたが、この記 事は読み落とし ていました。

最初に "The Nature of Piobaireachd" というシンプルなタイトルを目にした時は、「今更読むまでも無いかな?」と、一瞬躊躇したのですが、ところがどっこい、新ためて読んでみると極めて示唆に 富んでいるだけでなく、強いメッセージが込められていました。そして、何よりも収穫だったのは、あの Roderick Ross による "Binneas is Boreraig" 復 刻版リリースへの道筋が見えて来た事です。

その様な訳で、このページのタイトルとしては、記事自体のタイトルに加えて - Road to "Binneas is Boreraig" とした次第。

| 原

文 |

日本

語訳 |

|

Our knowledge of

piobaireachd has come to us in two

separate ways. The first through a few

dedicated teachers who taught succeeding

generations without any written form of

the music, giving us a very good idea of

how piobaireachd was played over 200 years

ago. The second by a number of manuscripts

in canntaireachd and staff notation

containing over 300 tunes. The tunes that

were passed to us "orally", by each pupil

memorising them in turn from his teacher,

are to be found in these manuscripts

showing us how these early scribes wrote

down what was played. This relationship

can then be used to allow us, with some

confidence, to play the other tunes in the

manuscripts that may not have been played

or heard for over a hundred years.

I have been re-reading the descriptions of piobaireachd or ceol mor by different well known authorities over the ages and find none of them satisfactory. What is not put into words is what most piobaireachd players come to do instinctively and that, very simply, is to have pauses between phrases. All the good teachers I have had experience of directly or indirectly emphasise this characteristic most strongly. One cannot separate the music from the instrument and it is indeed the continuous nature of the sound that makes such pauses, not just acceptable, but necessary to give full expression to the music. One of these authorities makes positive reference to this presence of pauses when he comes to discuss the writing of the music. One can understand classically trained musicians and their cousins, the musicologists, striving to capture and classify piobaireachd within their rules. An early one of these was Joseph MacDonald (Compleat Theory of the Scots Highland Bagpipe) who appears to have completely missed this vital characteristic referred to above. It was not as if he was unaware of it since he upbraids "one of the Compleatist Masters of this instrument having a considerable excrescence of the time in one of his Adagios". The piper in question, he goes on to say, was not convinced of the mistake in not keeping the bars "or fingers" of equal length as he was doing what he had been taught by example, that is by "ear and fingers" from his forefathers. However keen his perception for cuttings and gracenotes and his undoubted ability as a musician, Joseph did not appear to be a piobaireachd player. The good thing about this story is that the piper was not to be moved from his pause or slow down phrase and that Joseph MacDonald gave such a good account of it. It would have been even better if he had noted the tune in question. Archibald Campbell of Kilberry certainly was a piobaireachd player and had made a very deep study of the subject, but his description of piobaireachd is fairly simple. A slow theme, or groundwork with variations - distinctly artificial with the groundwork being manipulated to admit embellishments or groups of gracenotes of a conventionally stereotyped character. He makes no mention of pauses. Seumas MacNeill was another experienced player and we know he was a stickler for observing pauses between phrases both when teaching and playing. He repeats Kilberry's definition, but obviously had the pauses and phrases very much in his mind in his discussion on representing the music in staff notation. One of his curious, partly defeatist conclusions, was that it may well be that the more incorrectly a piobaireachd is written the better for piobaireachd, because the learner is then forced to seek assistance from a piper who has been taught in the traditional manner. He does however draw attention to Roderick Ross's Binneas is Boreraig in which bar lines are dispensed with to allow the music to be written with pauses or "slow downs" at the end of phrases. Anyone looking to "sight read" a tune would be strongly advised to use Binneas is Boreraig. Only Volume 1 is still in print but we plan to reprint the complete set of six volumes. In his introduction to his collection Roderick Ross does not define piobaireachd, but gives some valuable comments about the beats in gathering tunes. In his Tutor for Piobaireachd Seumas also dispenses with bar lines and writes the tune in phrases. Roderick Cannon in a well thought out and researched book, entitled The Highland Bagpipe and its Music, does not add much to Kilberry's definition except to explain cadences a little and how they sometimes may be outwith the time quota per bar. He uses an example of the ground or urlar of the piobaireachd I Gave a Kiss to the King's Hand and writes into the bars the introductory E as follows: |

ピーブロックに関する私たちの知識

は、2つ

の別々の方法で伝えられました。1つ目は、少数の熱心な教師たちが、紙に書かれた楽譜を一切用いずに、

次の世代のパイパーを教えた方法で、それは、200年以上前にピーブロックがどのように演奏さ

れていた のか、についての非常に優れた情報を私たちに与えてくれました。 2つ目は、300

曲以上を収めた、カンタラックと五線譜による多数のマニュスクリプト(手書き写本)によるもの

です。

それぞれの生徒を通じて、教師から順々に私たちまで《口頭》で伝えられた曲は、初期の筆記者が演奏され

た曲をどのように書き留めたかを示している、これらのマニュスクリプトの中に見られます。

この関係を利用することで、マニュスクリプトの中の100年以上演奏されたり聴かれたりしなかった可能性のある曲を、ある程度の自信を持って演奏できるよ

うになります。 私は長年にわたり、さまざまな著名な権威によるピーブロックやキョール・モアの記述を読み返 してきま したが、どれも満足のいくものではありませんでした。(それらの本 に)書かれていない事は、殆どのピーブ ロック奏者が本能的に行っている事で、非常に 簡単に言えば、フレーズの間にポーズ(間)を取ることです。 私が経験した優れた教師は皆、直接的又は間接的に、この特徴を最も強く強調していました。 この楽曲(ピーブロック)をこの楽器(ハ イランド・パイプ)から切り離すことはできませ ん。実際、この楽器の音色の継続的性 質が間を作り出しますが、それが許されるというのではなく、楽曲を完全に表現するためには必須になりま す。 これらの権威者の一人は、楽曲を記譜する件について議論する際に、この間の存在について肯定的に言及しています。 クラシック音楽の訓練を受けた音楽家たちや、その同胞である音楽学者たちが、自分たちの規則 の中 で、ピー ブロックを捉えて分類しようと骨を折っているのは理解できます。 これらの人々の初期の一人は "The Compleat Theory of the Scots Highland Bagpipe" を著作した Joseph MacDonald で したが、彼は上で言及したこの 重要な特 徴を完全に見落としていた様です。 彼は「この楽器の熟達者の一人が、彼のアダージョの一つで、タイミングをかなりの逸脱している。」と非難している事から、彼がそのことに気付いていなかっ た訳ではありません。 彼は続けて次の様に述べています。「件のパイパーは、先祖から『耳と指』で教えられた模範通りにやっているだけであり、音節『あるいは指』を同じ長さにし ていない、という間違いの指摘には納得していなかった。」 Joseph は、 カッティ ングやグレースノートに対する鋭い認識力と、音楽家としての疑いのない能力を大いに持っていたとしても、彼自身がピーブロック奏者の一人であったとは思え ません。 このストーリーの良い点は、件のパイパーがフレーズの間にポーズを置いたり、速度を落としたりする事をヤメなかったこと。そして、Joseph MacDonald がそれについて、非常に 適切に説 明したことです。 彼が件の楽曲名を記録していれば、更に好都合だったでしょう。 Archibald Campbell of Kilberry は明らかにピーブロック奏者であり、この楽曲について非常に深い研究をしていましたが、彼のピーブロックについての説明は非常にシンプルです。 「バリエーションを伴ったゆっくりとしたテーマ、又は基礎 - 従来型の固定化された音符の装飾や装飾音の一塊りを受け入れるために基礎が明らかに人工的に操作されている。」 彼はポーズについては何も言及していません。 Seumas MacNeill も経験豊富なプレイヤーで、我々は、彼が教える時も自身が演奏する時も、フレーズ間のポーズを 守る事にこだわる人であった事を知っています。 彼は Kilberry の定義を繰り返していますが、五線譜で音楽を表現することについての議論の中で、ポーズやフレーズを強く念頭に置いていたことは明らかです。 彼の興味深い、ある意味で敗北主義的な結論の一つは、「ピーブロックが誤って書かれているほ ど、ピーブ ロックにとってはより良い事である可能性が高い。」というものでした。何故なら、その様な場合、学ぼう とする者は伝統的な方法で教えられたパイパーに助けを求めることを余儀なくされるからです。 しかし、同時に彼は、小節線が省かれ、フレーズの終わりにポーズや「スローダウン」を入れた楽 譜が書けるようになっている、Roderick Ross の "Binneas is Boreraig" にも注目しています。楽曲を「視覚的に読む」ことを求める人は、"Binneas is Boreraig" を使うことを強くお勧めします。 現在は第1巻のみですが、全6巻セットで再版する予定です。 Roderick Ross は、自身 のコレク ションの紹介文の中でピーブロックを定義していませんが、収集した曲の拍子の置き方について、幾つかの 貴重なコメントを書いています。 彼の "Tutor for Piobaireachd" に於いても、Seumas は小節線を省いて、フレーズ単位で曲を書いています。 Roderick Cannon は、"The Highland Bagpipe and its Music" と題された、よく考えられ深く研究された本の中で、カデンツに関して、それが小節あたりのタイムをどの様に超えてしまう場合があるかについて少し説明して い る他は、Kilberry の定義に多くは付け加えていません。 彼は、"I Gave a Kiss to the King's Hand" の Urlar を引用し、導入部の E を次の様に楽譜に書き込んでいます: |

|

|

| If this is played as

noted it sounds like a slow air and perhaps

not a very good one. However consider how it

reads without bar lines and the pauses

indicated. |

これを上記の通りに演奏すると、スロー・エアのように聞こ

え、おそら くあまり良いものではありません。

ただし、小節線を除き、ポーズが示されている場合の読み方を考えて みて下さい。 |

|

|

| It now becomes ceol mor - a

very effective piece of music with the "slow

downs" or pauses between the phrases as

indicated. In practice these slow downs may

be even longer than shown. The Piobaireachd Society is not blameless in ignoring this essential aspect of most piobaireachd in its publications. Having some E notes declared as 'cadence' notes and then writing them as gracenotes with 1/8 note or quaver time value sometimes with a pause mark was a strange pattern to follow for the last 90 years. No wonder so many of the old pipers thought so little of the Society's efforts. There are occasional pause marks but by no means are the pauses or "slow downs" able to be shown in an unbroken succession of bars of equal length. |

これは、キョール・モアになります。示されているように、フ

レーズ間 に「スローダウン」またはポーズが含まれる非常に印象的な楽曲です。

実際には、これらのスローダウンは、示されているよりもさらに長くする可能性があります。 ピーブロック・ソサエティーはその楽譜集の中で、殆どのピーブロックに於けるこの重要な側面 を無視し ている事について、責任が無い訳ではありません。 いくつかの E音を「カデンツ」音符として宣言し、それを 1/8音、又は8分音符として、場合によってはポーズ・マークを付けて記述することは、過去 90年間続いてきた奇妙なパターンでした。 極めて多くの年老いたパイパーたちが、ソサエティーが尽力すべき事を殆ど考えて来なかった事も不思議ではありません。 時々、ポーズ・マークが付けられている例もありますが、同じ長さの小節が途切れることなく連続 する場 合、それらのポーズや「スローダウン」が有効となる事は決してありません。 |

| Conclusion An essential characteristic of most piobaireachd urlars is this phrase structure with a slow down or pause between the phrases. Within the phrase you can have the usual kind of rhythm with the appropriate time signatures, but at the end of the phrase all rules of beats to the bar etc., are suspended. The pause may be a whole beat or more. Without this, one would have slow march timing and lose that wonderful effect of a musical sentence, complete enough in itself followed by a pause, usually on the main note of the sentence, giving it time to be savoured, and then another, related sentence and so on until the final sentence completes the paragraph. Like all good rules there are exceptions. When there is need for regular rhythm as in a rowing tune then you have a regular series of lop-sided beats describing the sudden thrust of the blade in the water followed by the slow carry back to begin again. This is a similar rhythm to the sound of waves on a beach which indeed is in the name of one of the great rowing tunes The Sound of the Waves against the Castle of Duntroon. It might also be argued that some of the gathering tunes tend to punch home a persistent rhythm linked to the human heartbeat (Roderick Ross). For most of the tunes however the deliberate pause is an essential feature. Action When will the Piobaireachd Society begin to write out the tunes, especially the urlars, as they know they should be played? Many aspire to know more about piobaireachd, some of them are already trained musicians: it is a pity to erect a barrier preventing easy access to its understanding. |

結論 殆どのピーブロックのウルラールの重要な特徴は、フレーズ間で速度が落ちたりポーズしたりす る、この 様なフレーズ構造です。 フレーズ内では、適切な拍子記号を備えた通常の種類のリズムを使用できますが、フレーズの終わりでは、小節などの拍子規則がすべて一時取り消されます。 ポーズは1拍かそれ以上になる場合もあります。 これがなければ、スロー・マーチのタイミングになり、楽曲の一節の素晴らしい効果が失われてしまいます。楽曲の一節はそれ自体で十分に完成しており、その 後、通常はその一節の主音でポーズが続き、味わう時間を与え、その後、別の関連する一節が続き ます。 これが、最後の一節でパラグラフが完了するまで続きます。 すべての良いルールと同様に、例外もあります。ボート漕ぎ曲のように規則的なリズム が必要な 場合は、ブレードが水中に突然突き刺さり、その後ゆっくりと戻って再開する様子を表す、規則的な一連の 偏ったビートが必要になります。これは海岸に打ち寄せる波の音と似た様なリズムで、確かにボー ト漕ぎ曲の素晴 らしい例の1つである "Sound of the Waves against the Castle of Duntroon" の曲名に なっています。 また、Roderick Ross は、「Gathering チューンの中には、人間の心拍とリンクした持続的なリズムを叩く曲もある。」と主張するかもしれません。 ただし、ほとんどの曲では、意図的なポーズが必要不可欠な特徴です。 行動 ピーブロック・ソサエティーは一体いつから、その曲(特にウルラール)を、彼らがその様に演 奏すべき だと知っているままに書く事を始めるのでしょうか? 多くの人がピーブロックについてもっと知りたいと望んでいますし、その中にはすでに十分な訓練を受けた音楽家もいます。その理解への容易なアクセスを妨げ る障壁を築くのは残念な事です。 |

前任の Seumas MacNeill と異なり、その風貌に違わず終始大人しい柔らかで丁寧な表現で記述されていますが、主張している内容は十分に毅然としたもの。特に、ピーブロック・ソサエ ティー に反省と行動を促した締めくくりの下りには、強い信念と気迫を感じます。

…と言っても、ここで書かれている内容は、それなりのピーブロック奏者であれば、ごくごく当たり前の様に理解し、 そして、 またその様に演奏している筈ですから、何ら波風が立つ様な主張ではありません。どちらかというと、「いや〜、痛いとこ突くよ な。確かにそうだけどさ、今までこの書き方で長年(90年間も)やって来ちゃったしな〜。ブツブツ…。」ってな感じ なのでは ないで しょうか。

ここで、この当時のタイムラインに沿って、 Dughald B. MacNeill と College of Piping との関わり、Roderick Ross の "Binneas is Boreraig" 復刻の歩みを振り返ってみると、この記 事の立ち位置がハッキリと見え て来ます。

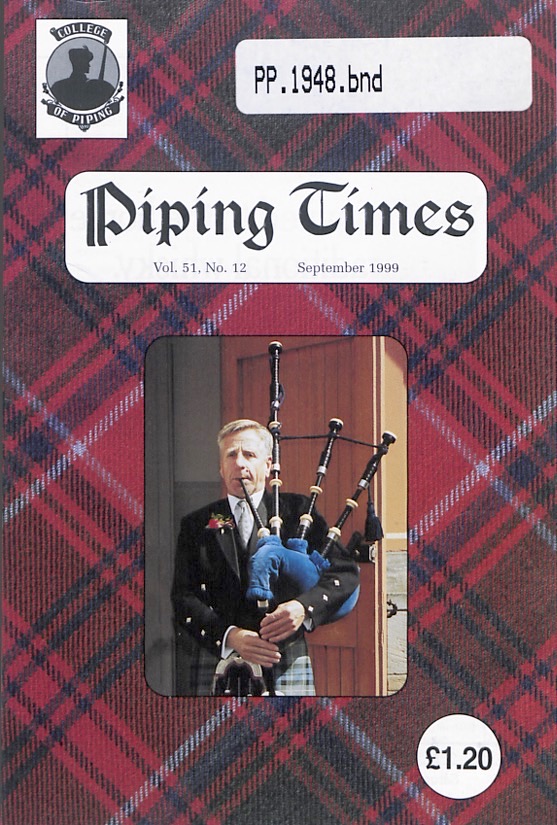

Dughald B. MacNeill

が CoP の代表を務めていたのは、 Seumas

MacNeill

が亡くなった直後の1996年5月〜で、僅か3年半後の1999年10月には早々に Robert Wallace

にバトンタッチします。その辺の経緯とご当人の想いについては、この方が表紙を飾っている

1999年9月号(⇒表紙からリンク)の、最後のエディトリアル(P13)に詳し綴られています。

ご当人は当初から自分の任務は中継ぎである事を強く意識していた様です。

Dughald B. MacNeill

が CoP の代表を務めていたのは、 Seumas

MacNeill

が亡くなった直後の1996年5月〜で、僅か3年半後の1999年10月には早々に Robert Wallace

にバトンタッチします。その辺の経緯とご当人の想いについては、この方が表紙を飾っている

1999年9月号(⇒表紙からリンク)の、最後のエディトリアル(P13)に詳し綴られています。

ご当人は当初から自分の任務は中継ぎである事を強く意識していた様です。記事の中でも触れられている様に、1998年のこの当時は、B is B は全6巻の内第1巻だけが1990年にリリースされた後、その後音沙汰無しの宙ぶらりん状態。最終的に、第2巻〜6巻が個別に復刻される事は無く、 2003年になって、全6巻を1冊に纏めたコンプリート・コレクションという形で復刻し直されます(詳しくは パイプのかおり第14話参 照)。そして、そのコンプリート・コ レクションの序文(Forword)を書いているのが Dughald B. MacNeill なのです。

この序文(2003年3月)の記述と今回の記事(1998年3月)と照らし合わせてみると、B is B の価値について、誰よりも高く評価していたと思われる Dughald B. MacNeill は、第1巻がリリースされた後、直ぐに頓挫しつつ あった B is B の復刻に強い危機感を持っていた事が窺えます。そして、タイミング良く CoP の 舵取りを任され た3年半の間に、Roderick Ross と話を詰めて、第1巻のみ復刻された1990年版を潔く反故にし、全6巻を合冊するというウルトラC級の発想による 大逆転劇を仕掛けて、見事 に成し遂げた、…といった所では無いの でしょうか。

この楽譜集の利用者にとって、更に有り難いのは、コンプリート・コレクションには、1990年の第1巻には無かっ た各曲の背景説明が丁寧に挿入されている事。これらは、Dughald B. MacNeill が、オリジナル版に一部挿入されていたという、David Glen、 Angus MacKay、C.S.Thomason の楽譜集からの引用に加え、 Allex Haddow の本、更には、Bridget MacKenzie からの情報を加えて纏めたものだと紹介されています。これによって、オリジナル版や1990年復刻版に比べて、コン プリート・コレクションの利用価値がグンとアップした事は言うまでもありません。

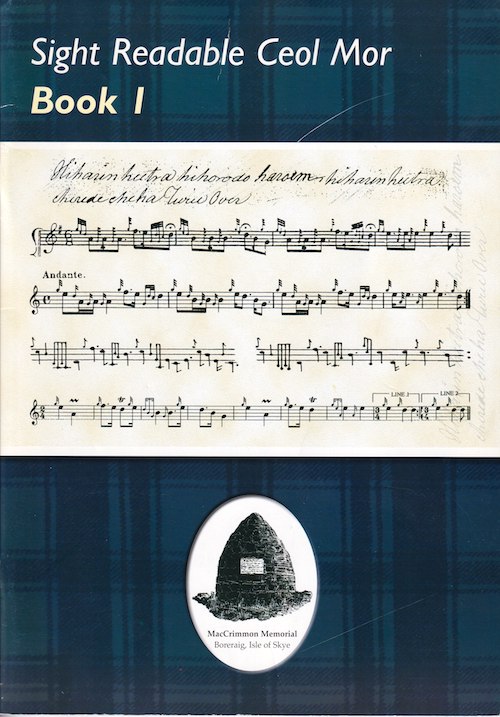

実は、Dughald

B. MacNeill が凄いのはこれにとどまりません。何と、B is B の

復刻を果たしただけでは満足せず、「ピーブロック・ソサエティーがやらないのならワシが自分でやるワイ!」とばかり

に、自らの考えを実践した楽譜集を完成させてしまったのです。それが、2008年にリリースされた "Sight

Readable Ceol Mor" という、CD2枚とセットになった楽譜集です。↑の記事の中

に、「"sight read"(視覚的に読む)事を求める人には B is B を

強く勧めます。」という下りがありますが、B is B

に留まらず、文字通りのタイトルを掲げた楽譜集を提供しようという意図です。

実は、Dughald

B. MacNeill が凄いのはこれにとどまりません。何と、B is B の

復刻を果たしただけでは満足せず、「ピーブロック・ソサエティーがやらないのならワシが自分でやるワイ!」とばかり

に、自らの考えを実践した楽譜集を完成させてしまったのです。それが、2008年にリリースされた "Sight

Readable Ceol Mor" という、CD2枚とセットになった楽譜集です。↑の記事の中

に、「"sight read"(視覚的に読む)事を求める人には B is B を

強く勧めます。」という下りがありますが、B is B

に留まらず、文字通りのタイトルを掲げた楽譜集を提供しようという意図です。イントロダクションと装飾音に関する簡単な説明に続けて、全部で36曲を解説。収録時間2時間余りに及ぶ2枚組 CDにはそれぞれの楽曲について数分づつ、簡単な説明とプラクティス・チャンターによる模範演奏が収録されていま す。(←表紙クリックで、目次ページにリンク)

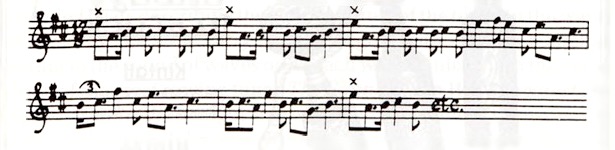

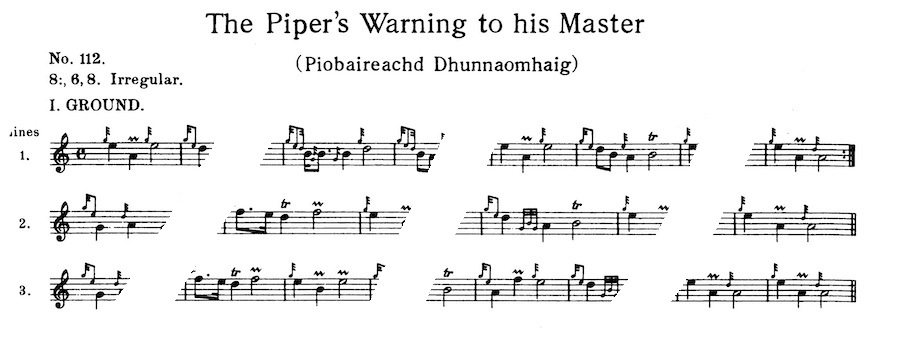

「視覚的に読める」とはどういう事か? The Piper's Warning to his Master のウルラールを例に取って、Kilberry Book、PS Book12 の楽譜と比べて見ましょう。上段が Kilberry Book、中段が PS Book、 下段が Sight Readable の楽譜です。(著作権に 配慮していま す)

上段の Kilberry Book の左上隅に書かれている通り、この曲のウルラールは、8;,6,8(8 小節の繰り返し - 6小節 - 8小節)というイレギュラー構造ですが、その様な事を抜きにしても、中段の PS Book 楽譜は極めて見難い。何故か譜面は4列で表記されていて、1列目と4列目が5小節、2列目と3列目が6小節という振り分けになって、そこに 8:,6,8 が無理やり落とし込まれています。つまり、1st ラインの8小節(繰り返し)が、1列目に5小節、2列目に3小節という具合に2列に分割。2nd ラインの6小節は2列目中央で始まって3列目中央まで。3rd ラインは1st ラインと真逆で、3列目中央で始まる3小節と4列目の5小節という組み合わせになっている訳。目が点になりませんか?

その点では、3列で表記して、1列目と3列目が8小節になっている Kilberry Book の方がまだマシですが、2列目の6小節を上下の8小節分に合わせて間延びさせて書いているので、小節の区切り線が上 下で合っていません。

それらに対して、Sight Readable の楽譜では、小節の区切りは全ての列で整合。構造的に似ている各ラインの最終小節を上下に並べて、2nd ラインの中2小節分は空白として矢印で飛ばしています。この様に書かれみれば、8;,6,8 の構造 が一目瞭然。楽譜を記憶するのが極めて容易になります。

つまり、これは Roderick Ross が B is B で発明(?)した手法の Dughald B. MacNeill による現代的改良バージョンとも言えるでしょう。5線ならぬ3線符 で、か つ、オタマジャクシの頭の向きが通常とは逆向きに、しかも、手書きで書かれている B is B に比べると、遥かに見易い事は言うまでもありません。

その他に、 "Piping Times" の記事で触れられていた様に、カデンツ E の位置を(前のフレーズに)ずらして書かれているのも気付かれると思います。これは、Peter Cooke が書き出した George Moss の楽譜と共通しています。

ところで、Sight Readable に収められ ている 36曲のセレクトは少々ユニークに思えます。ごくごく有名どころが並んでいるのは当然ですが、Lament for the Little Supper、Charles with the Breeks、Sir Ewan Cameron of Locheil's Salute、Melbank's Salute、 と言った殆ど聴く機会の無いレア曲が複数セレクトされているのです。まずは、Big Spree と来そうなものですが、その代わりに Little Spree がセレクトされていたり…。中 でも、あれっ?と思ったのが、The MacDonald's are Honourable という曲。こんな曲知らんぞ? と思いつつ該当ページを開くと、通常では The MacDonald's are Simple(PS Book9 P256)として知られているこの曲のタイトルは「ゲール語曲名の翻訳ミス」との事で、正しくはこのタイトルとすべきだそうです。いずれにせよ、この曲自 体もまた殆ど聴く事の出来ない レア曲の一つ。

実は、2008年末に手元に届いて以来、最初にざっと《見聴き》した後は、この楽譜集は完全にお蔵入りしていまし た。久しぶ りに取り出してみて、改めて丹念に《見聴き》した所、上記以外にも嬉しい発見が2つありました。

● その1

Lament for Mary MacLeod の説明として、ダブリング・バリエーションに唐突に登場する「あの Hi-G は Hi-A に代替え可」と解説されていました。私の手元にあるこの曲の18個の音源の中にも、Donald MacPherson と Colin MacLellan という2人のマエストロによるその様な演奏音源がありますが、あながちこの2人による特別な解釈という訳では無い様です。でも、そういう見解が一般的であ る のなら、その旨をピーブロック・ソサエティーとして PSサイト等できちんと周知すべきだと思うのですがね〜。情報の壁を作るなよ!

● その2

The MacGregor's Salute の出だしの小節の表現が私の理想とするものでし た。そして、その説明も明瞭。この表現をプラクティス・チャンターでじっくりと聴けるのは幸いです。私の言いたい事 の詳細については、 パイプのかおり第26話、及び、 "Piping Times" 1987年1月号を お目通し願います。

さて、お気付きだと思いますが、Sight Readable Ceol Mor は Book1 とタイトルされていることから、Dughald B. MacNeill としては、続編を考えていたというのは明らかです。しかし、残念ながら、そ の後現在に至るまで続編がリリースされていません。Book1のリリースから既に16年が経過し、B is B の最初の復刻版からコンプリート・コレクションのリリースまでに掛かった13年を超しています。そもそも、Dughald B. MacNeill 御大が、現在も御 存命かどうかも判りませんが、もし御存命だとしても既にかなりのご高齢であるのも確か。どうやら続編は期待できそう にありません。一方で、ピーブロック・ソサエティーがこの様な《視覚的に読める》楽譜をリリースするという事も、こ れまた期待できそうにはありません。

…と、暗い結末になりそうな所に、2023年暮れに朗報が飛び込んできまし た。それは、現PSプレジデントたる Robert Wallace からの定期メール。それによると、南アフリカの著名なピーブロック愛好家 Chris Terry という人が B is B を5線符フォーマットに転写し注釈を付けた形の楽譜としてリリースする作業を進めているとの事。なんとも楽し みになって来ました。

【2025/6】

上記の楽譜が完成し、"Beyond Binneas" というタイトルでリリースされました。Amazon.co.uk で購入可能です。経過と詳細については、Beyond Binneas - a new look at a famous piobaireachd collection のサイトを参照して下さい。

関連記事 ⇒ Binneas is Boreraig がどれだけ優れているかの実証例(パイプのかおり第41話追補)