|

"Piping

Times"《1987年》

|

|

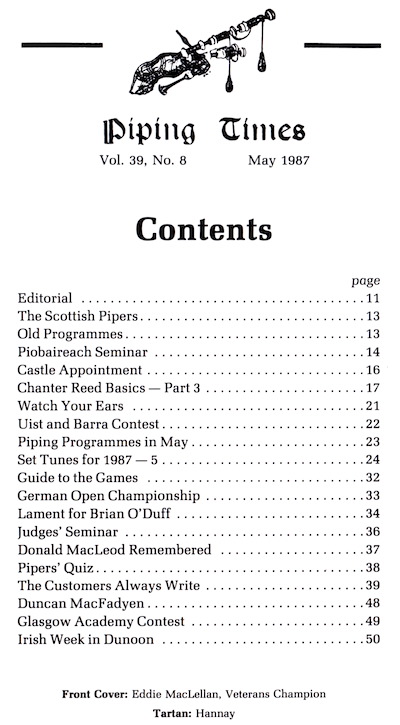

P18 The Set Tunes for 1987-1

は、1987年の PSセットチューンに関して Seumas

MacNeill が解説する連載。 P18 The Set Tunes for 1987-1

は、1987年の PSセットチューンに関して Seumas

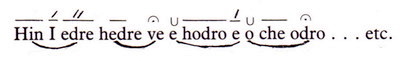

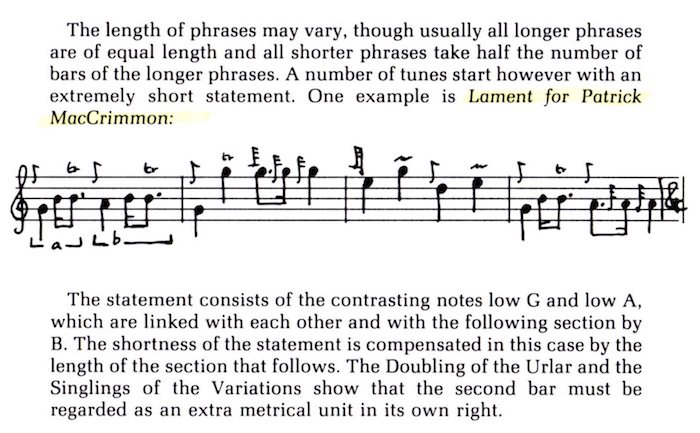

MacNeill が解説する連載。第1回目は、Silver Medal tunes をテーマに、主に未熟なパイパーが留意すべきポイントにスポットを当てて、丁寧にアドバイス しています。冒頭1ページ半の趣旨説明を含めて全部で6ページと、相当力が入っている様です。 そして、今回取り上げられているのは、MacLeods' Salute と MacGregor's Salute のたった2曲だけ。つまり、それぞれに2ページ以上を費やして、事細かに解説されていま す。 まずは、MacLeods' Salute につい て。(Canntaireachd No.12 に曲紹介の記事/楽譜も有り ます) 「この曲は Kilberry Book(1948 年)の楽譜にミスが有る事が 1970年にリリースされた Society Book 12 で指摘されている。しかし、実は Kilberry Book が 1969年にリプリントされた際にそのミスは修正済みであり、Society Book 12の指摘は無視してよろしい。 一方、この1970年版 Society Book 12 の方にも沢山のミスがあり、特にこの曲については本来 F であるべき音が HighG になっているという重要な間違いがある。1978年の改訂版ではそれらは修正されているが、もし1970年版を参照する場合 には注意すべし。」と言った風に、懇切丁寧(おせっかい?)な手ほどきから始まります。  それに続いては、この曲の肝であ

る "Donald Mor

run-down" の表現について、Kilberry Book と Society Book

のいずれもが、本来あるべき表現を表す的確な表記になっていない事に注意すべしと指摘。 それに続いては、この曲の肝であ

る "Donald Mor

run-down" の表現について、Kilberry Book と Society Book

のいずれもが、本来あるべき表現を表す的確な表記になっていない事に注意すべしと指摘。本来あるべき "trumbling down the stair" の如く表現するためには、 この様→ に演奏すべし、と音符を書いて解説。「そうでないと賞は取れないぞ! 」と釘を刺し、さらに "And note the number of tails on the gracenotes." (装飾音の尻尾の数に留意すべし)と念を押します。 まあ、私などは楽譜でどうだこうだと説明されても、結局は耳で聴く様にしか演奏出来ませんが…。 続けて「この曲に関してはもう一つ問題点がある。それは、Crunluath-a-mach について Society Book には記されているが Kilberry Book では記されておらず、Taorluath-a-mach については両方とも記されていない。…にも関わらず、もし君がコンペティションでこれらをどちらも演奏しないで済ませてし まったら、賞は取れない事 になる。」と、ジャッジ界の暗黙の了解を伝授。「君は『それはアンフェアではないか?』と思う事だろう。でも、結局の所、人 生という のはその様なものなのだ(But then life is like that)。」と、大人の風情で諭します。 そんな言い方されて何処か釈然としないな…、と思いましたが、その後でちゃんとフォローされていました。つまりは、Angus MacKay Book の楽譜には両方とも記載無しですが、Donald MacDonald Book と Binneas is Boreraig の楽譜 には両方とも記載されている、と言う事です。 実感するのは、30年前に例えこの様な記述に出くわしたとしてもただ読み流す事しかなかったのに対して、現在ではそれらの 楽譜を直ぐに確認できる事の有り難さ。正に隔世の感有りです。( ⇒ Alt Pibroch Club - Musical Materials の "MacLeods' Salute" のページ ) そして、別名 "The Rowing Tune" と呼ばれるこの曲を演奏する際は、ボートの漕ぎ手をイメージしつつ次の様に演奏すべき、というアドバイスで締めくくられます。 "The tune must keep going with a good steady rhythm throughout with good changes of tempo between the Variations, but not necessarily any changes within the Variations."  次は MacGregor's Salute について。 次は MacGregor's Salute について。「この曲は、 Kilberry Book には収録されておらず、Angus MacKay Book を直接的なソースとする Society Book 10 の楽譜→ が唯一の拠り所であるので、これに基づいて演奏すれば要らぬツッコミを入れられる事はないので安心してよし。」と言った書き出し。 …と言いつつ、この楽譜にも落とし穴がある事を指摘。それはバリエイション3 でテーマノートが逆順に表記されている箇所が連続する事。それらについては他のバリエイションと同様の正しい順序で演奏する必要がある事がアドバイスされ ています。 私も最初にこの楽譜を見たときに「あれれ?」と思ったものでした。…が、当然ながら指は自然と耳で聴いた様に演奏していま した。 それにしても、Angus MacKay Book が間違っている事が分かっていたならば、S-Book 10 をリリースする際にどうして直さなかったのでしょう? ちなみに、David Glen の楽譜では間違ったままですが、Donald MacPhee の楽譜では正しい順序に表記されているそうです。 (※ 2017年9月追記:この表記については 2016年12月にリリースされた PS Book 10 / 2016 Revised Edition に於いて修正されました。) もう一つの重要な拠り所、Binneas is Boreraig にはこの 曲が収録されていません。しかし、Malcolm MacPherson の直弟子だった Seumas MacNeill は、彼がこの曲をどのように演奏していたかを次の様に細かく伝授します。 "In the Ground he rested on E the last note of bar 3 and 5 of the first line, and similarly in line 2. In line 3 however he only rested on the last E of the tune - he tended to play third lines without rests, exept near the end. In the Variation 2, where high As have taken the place of Es, he rested on the appropreate high As." これはもの凄く参考にな る生々しい情報ですね。 これに続くアドバイスは、パイプのか

おり第26話で取り上げた表現についてです。(以下を読み進む前にまずはそちらをお

目通し下さい。)

この説は合理的であり、この曲の表現としては最も適していると考えられているそうで、それ故各々の

楽譜はそれぞれ普通の birl と違った表記に努めていると紹介されています。 → の1番目は Angus MacKay Book

の表記。ここでも「装飾音の尻尾の数に留意すべし」と但し書きされています。 Malcolm MacPherson

のこの演奏スタイルはパイプのかおり第34話で紹介した、PSサイトのMalcolm MacPherson -

BBC Chanter Programme introduced by Seumus MacNeill

の音源で確認できます。 P33 Gleanings from pre-MacKay Piobaireachd: Clialudh は Part2。前回にも増して極めてマニアックな内容なので紹介不能です。トホホ…。 |

|

|

今回も前回と同様ソースとなる様々な楽譜(Angus MacKay Book、 David Glen、Binneas is Boreraig、Kilberry Book、Society Book 10)それ ぞれの表記の違いについて、前回と同様に丁寧に解説しています。  今回は際立って目新しい情報は見当たらないので、細かい紹介は割愛いたします。 P36 Gleanings from pre-MacKay Piobaireachd: Clialudh の Part3も前回と同様に極めてマニアックな内容なので紹介不能なのは変わらず。 最後の方に以下のような興味深いレク チャー&リサイタルの告知がありました。金曜夜のカルチャースクールと言ったところでしょうか。  |

|

|

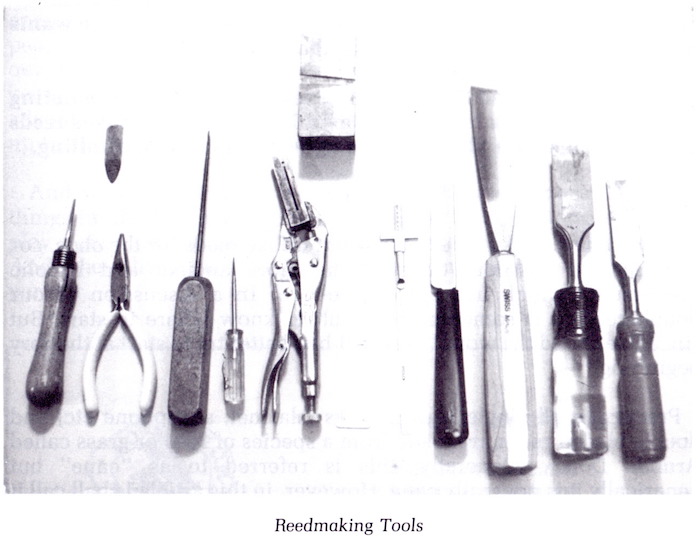

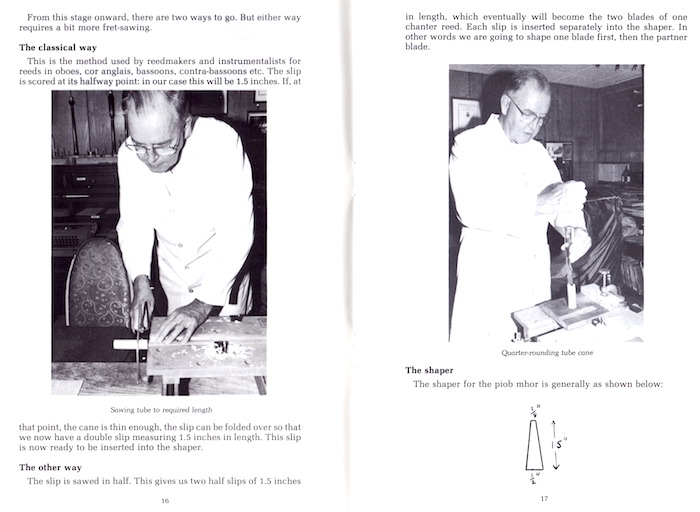

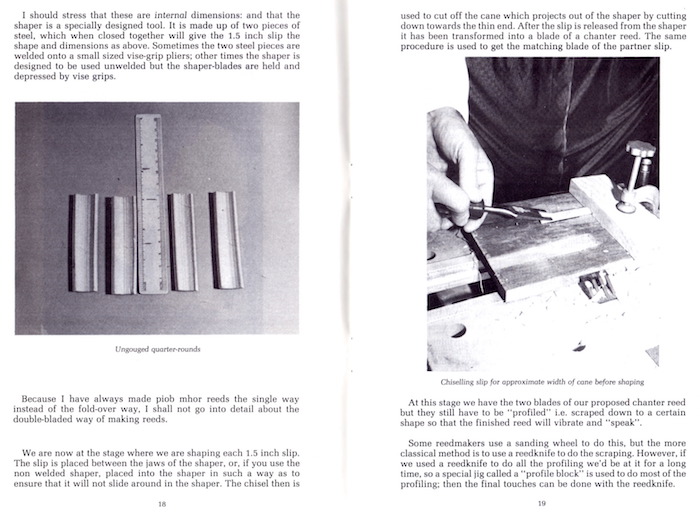

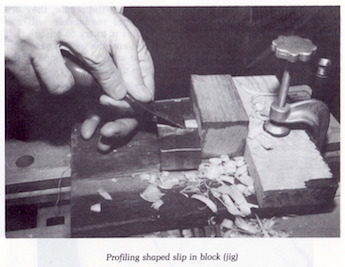

奏者自らがリードを作成したり、演奏に際してリードを削るなどして微調整する事は、オーボエなどのクラシック音楽のリード 楽器では必然の事。バグパイプの世界でもアイルランドの Uilleann Pipes などでは同様です。 しかし、何故かハイランド・パイプに限っては 「リードは専門のメイカーから購入するもの。入手したリード自体に手を加えるのは出来だけ控える。」といった雰囲気が濃厚で す。 CoPチューターをはじめとする教則本にもリード製作のイロハは記載されていませんし、音程や堅さの微調整についても最低 限の事にしか触れられていません。何故なのか? 以前から気になっていました。 仮説その1/全てのダブルリード楽器の中で、ハイランド・パイプの演奏人口は飛び抜けて多数。それ故リードの専門メイカー が成立可能となり、自作する必要性が薄い。 仮説その2/ハイランド・パイプのリードは演奏できる最大限の堅さ(奏者が持続可能な限りの高プレッシャー下で裏返る事な く安定的な音色を発する事)が 求められる。堅さのスウィートスポットはごく狭いので、素人がリードをやたらに削って柔らかくする事はそもそも求められな い。 まあ、真相は何にせよハイランド・パイプ奏者にはリードを自作する能力は求められないので、リード製作のノウハウが伝授さ れる事も、そもそもそのニーズ も小さかったように思います。ですから、そのような当時としてはリード製作のイロハについて初回のこの号だけでも6枚の写真 入りで、7ページにも渡って微 に入り細に入り解説したこの記事は、極めて珍しい例。 いつも名前だけでどんな風貌か知る由も無かった David Kennedy さんのお姿を拝見するのは初めてでした。いかにも学者然とした温和な方の様にお見受けします。    時代はすっかり変わって、現在はあらゆ る情報がインターネットで共有化される時代。 YouTube の検索窓に "chanter reed making" とでも入力すれば、工夫を凝らした様々な手法によるチャンターリード製作風景、微調整のノウハウを披露した多数の動画を嫌という程閲覧する事ができます。 良い時代になったものです。 P22 On the Record はレコードレビュー。P/M Gavin Stoddart の "The World Greatest Pipers" Vol.3 が紹介されています。このアルバムに収められている唯一のピーブロッ クは "Ronald MacDonald of Morar's Lament" 。 以前、2010/12/10の日記で、1995年 Glenfiddich チャンピオンシップのレビューの中で Seumas MacNeill が 1975年のこの曲の John D. Burgess の演奏について書いている印象的なコメントについて紹介しました。この号では次のよう に書いています。 "To record this paticular piobaireachd is almost lese majeste, for this tune so far as many of us are concernd belong to John D. Burgess. Nevere will we forget his wonderful interpretation of it, both at the Glenfiddich one year and in the Clasp event the following season."(斜体も原文通り) なんと「この曲を演奏する事は殆ど不敬罪に 値する」との少々大げさな表現。John D. Burgess の演奏がさほどに印象的だった事が偲ばれます。 P25 Set Tunes for 1987-3 はシリーズ3回目。今回取り上げられているのは、The Rout of Glenfruin、Lament for the Castle of Dunyveg、MacCrimmon' s Sweetheart の3曲。これまで通り、各楽譜の表記違いに関する解説が殆どで、その他の興味深い情報は特に無いので、内容紹介は省きます。 |

|

|

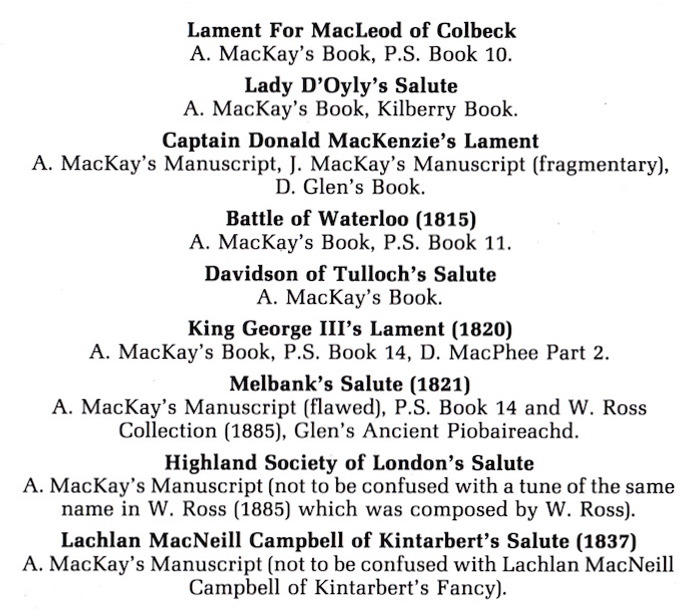

9曲のタイトルと各々が収められている楽譜の名が↓の様に整理されています。 Kenneth 御大は「John MacKay of Raasay 作の曲はこの9曲だけが全てであるとは言い切れない。この他にそれなりの数の nameless tunes が彼の作であると推測され、さらには、失われてしまった曲も幾つかあろう。」と書いています。 さて、9曲のタイトルを一見してお分かりの通り、この中で飛び抜けてポピュラーなのは一番最初の Lament for MacLeod of Colbeck です。(この曲については、1985年11 月号の極めて濃い内容の関連記事をご参照下さい。) Kenneth 御大は John MacKay Sr. について、"He was the last profific composer of piobaireachd at the end of what I regard as its golden age." とし、「確かに Colbeck は素晴らしい曲であるが、その他の曲もどれも優れた曲ばかりである。PS Book と Kilberry Book のいずれにも収録されていない4曲、Lachlan MacNeill Campbell of Kinterbert's Salue、Highland Society of London's Salute、Davidson of Tulloch's Salute、Captain Donald MacKenzie's Lament についてもは、本来もっと手軽に楽譜にアクセスできる様にするべきだ。」と主張。  そして、この主張は、Kenneth 御大が中心になって纏められ、この記事が書かれた2年後の1989年にリリースされた Piobaireachd Society Book 15 にこれら4曲が揃って収められることにより具現化されました。Book 15の収録曲は全部で 20曲なので、実に1/5が John MacKay of Raasay 作の曲という事になります。 記事では、この他にそれぞれの曲がどの様な経緯で、息子の Angus MacKay が編纂した Angus MacKay's Book や Manuscript に収録されるに至ったか?などについて、色々と推し量られています。 ちなみに、 John MacKay of Raasay は Iain Dall MacKay of Gairloch と異なり Ceol Beag は一切作曲しなかったとのこと。  P20 Chanter Reed Basics

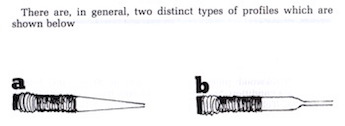

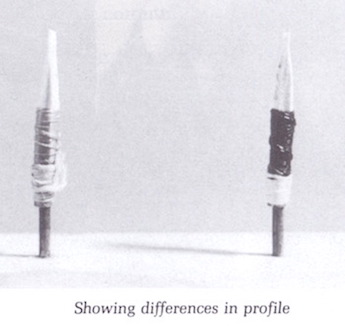

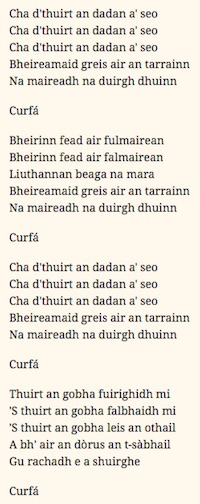

はシリーズ2回目。今回も9枚の写真と図を織り交ぜてチャンターリード製作のノウハウ伝授です。 P20 Chanter Reed Basics

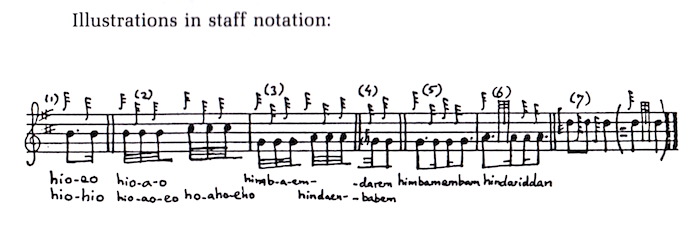

はシリーズ2回目。今回も9枚の写真と図を織り交ぜてチャンターリード製作のノウハウ伝授です。Normal Cut タイプと Ridge Cut タイプのリードの違いを図示した後、完成品を写真で示すなど、非常に丁寧  に解説しています。今でこそ、 に解説しています。今でこそ、その様な違いは一般的ですが、この当時はその様な情報すら知られていませんでした。  P34 Set Tunes for 1987 - 4 はシリーズ4回目。今回取り上げられているのは、MacDonald' or Duntroon's Salute、MacKay's Banner の2曲。中身はこれまで同様です。 P44 From Chant to Script はあの Frans Buisman 御大に よるシリーズ第3弾。 "Some Evidences of Chronology in Colin Campbell's Adaptation of Canntaireachd" というサブタイトルにそそられて、一応ト ライしてみましたが…。あえなく沈没。6ページ余りの量なので逐語訳する訳にもいきませんし、さりとて余りにも専門的内容な ので、要約に至るまでの理解は到底無理です。唯一挿入されているスコアを紹介してお茶を濁します。 【2023/2追記】 デジタル化されたテキストを翻訳ソフトに掛けて読んでみると、「パイプミュージックをカンタラックとして表現する事の難し さ、それに対する、Colin Campbell の奮闘ぶり」が描かれていて、それなりに興味深い内容(のよう)だという事を推し量る事ができました。いつか、対訳で紹介したいものです。  |

|

|

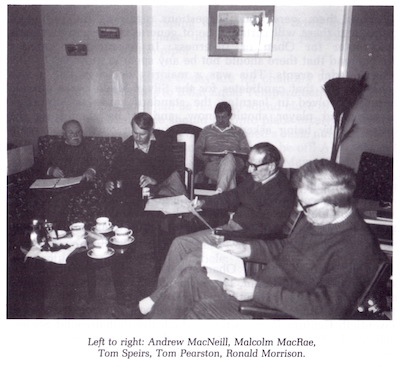

実際には暖かな日差しで一気に雪溶けしたとは言え、セミナー直前まで前週の降雪で殆どの道路はすっかり雪に覆われていたそ うです。期間中にもにわか雪と眩しい日差しが交互に訪れたとの事。 「ピーブロックに関する知識 を相互に交換し、ピーブロック解釈の最前線をより一層前進させること」を目的としてピ熱心な愛好家によるこのセミナーは、そ もそも John MacFadyen の提唱によるもの。自身はこの 企画の実現を目にする事なく亡くなりましたが、John MacFadyen Trust が定期的な活動として位置づけ、成功裏に開催されて来ました。 この年の参加者は、今回ディスカッションのリーダー役を務めた Seumas MacNeill の他に Allan MacDonald、Andrew MacNeill、Malcolm MacRae、Ronald Morrison、Thomas Pearston、Tom Speirs、Andrew Wright という面々。ごくごく限られた 精鋭達です。  毎日、

10:00am〜12:00noon、4:00pm〜6:00pm、8:00pm〜10:00pmのディスカッション・セッ

ションが設けられ、昼下がりの中休みタイムには近隣への散歩でスカイ島の景色を堪能するといったタイムスケジュール。 毎日、

10:00am〜12:00noon、4:00pm〜6:00pm、8:00pm〜10:00pmのディスカッション・セッ

ションが設けられ、昼下がりの中休みタイムには近隣への散歩でスカイ島の景色を堪能するといったタイムスケジュール。ディスカッションは予め Seumas がセレクトした21のネタの中から、各人が興味を持った話題を選んだ結果、Staff Notation and Piobaireachd; the Playing of Hiharin; the Competition System; the MacQuarries' Gathering; the Composition of Piobaireachd; the Setting of Tunes; Possible Future Activities of the John MacFadyen Trust and the Piobaireachd Society といったテーマについて討議されました。 Seumas は会場となったホテルの居心地の良さを強調。PS Books やらピーブロックに関する様々な書物をそこら中に広げ放題で寛いでディスカッションできたそうで、"seemed a bit like some version of a piper's heaven" とまで書いています。 どんなホテルなのかネットで Ardvasar Hotel を検索。確かに、こじんまりとしたただ住まいの居心地の良さげなホテルの様です。 それにしても、Skye 島の中でもちょっと辺鄙な場所?(Skye 島なんて何処も辺鄙と言えば辺鄙ですが…)で、今回の集まりが催された意味はなんなんでしょう? そこには何かしらの理由がありそうです。  Google マップで俯瞰してみると、セミナー中に出向いた徒歩圏の視察先として名が出ていた Clan Donald Visiter Centre が数百メートルの位置にありました。そして、さらに200m程歩くと MacDonald の居城であったという Armadale Castle(の廃墟)と庭園&ミュージアムがあります。 Clan MacLeod の居城である Dunvagan Castle に対して、もう一方の雄、Clan MacDonald の居城近く…。これは明らかにここが選ばれた理由の一つかと思われます。 そして、もう一つはメンバーを紹介する下りで Alan MacDonald(at present lecturing in Sabhal Mor Ostaig, almost next door)と紹介しているカッコ内の説 明が気になりました。  "Sabhal Mor Ostaig"

とは? 施設の名? 「教鞭をとっている」という事は教育機関の名称? ゲール語であるのは明らかですが、読み方すら分かり

ません。すぐ隣に位置するとい う事を頼りに Google マップをスライドしてみると、Clan

Donald Centre からさらに2kmほど北に行った海辺に Sabhal Mòr Ostaig

という表記がありました。クリックして掲載されている写真を眺めてみると何やらモダンな建物が…。 "Sabhal Mor Ostaig"

とは? 施設の名? 「教鞭をとっている」という事は教育機関の名称? ゲール語であるのは明らかですが、読み方すら分かり

ません。すぐ隣に位置するとい う事を頼りに Google マップをスライドしてみると、Clan

Donald Centre からさらに2kmほど北に行った海辺に Sabhal Mòr Ostaig

という表記がありました。クリックして掲載されている写真を眺めてみると何やらモダンな建物が…。そこで、いつものウィキ頼り。 "Sabhal Mòr Ostaig" とは "Great Barn of Ostaig" という意味との事。 そして、解説を丹念に読んでみると、この場所がスコティッシュ・ゲール文化に関する教育機関として極めて重要な拠点である 事が分かりました。さりとて歴史的にはさほど古い訳ではなく、1973年に IaIn Noble という一人の篤志家によって、その地にあった農場の建物を活用して創設されたとのこと。その後、スコティッシュ・ゲール文化 に関する関心の高まりとともに 急速に深化と発展を続け、現在では極めて立派な施設を備えて内容も充実した教育機関として、社会的な位置づけても非常に高い ものになっているようです。  この当時は、現在の様なモダ

ンな建物はまだ無くて、Great Barn

の名残りのある建物が拠点だった思われます。しかし、スコティッシュ・ゲール文化に対する関心の急速な高まりを受け、創設から10年余りを経てこの機関の

教育コースも充実しつつあった頃。Alan

MacDonald がこの建物の中で熱意を込めて教鞭を取っていた事は想像して余りあります。この年

のセミナーの会場としてこの場所が選ばれた大きな理由が分かった様な気がしました。 この当時は、現在の様なモダ

ンな建物はまだ無くて、Great Barn

の名残りのある建物が拠点だった思われます。しかし、スコティッシュ・ゲール文化に対する関心の急速な高まりを受け、創設から10年余りを経てこの機関の

教育コースも充実しつつあった頃。Alan

MacDonald がこの建物の中で熱意を込めて教鞭を取っていた事は想像して余りあります。この年

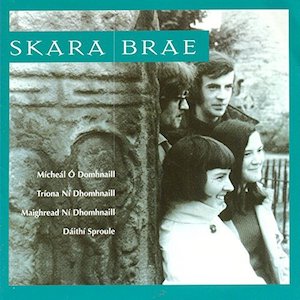

のセミナーの会場としてこの場所が選ばれた大きな理由が分かった様な気がしました。ブリティッシュ・トラディショナル・ ミュージック(イギ リス伝承音楽)のリバイバル運動は1960年代に始まりました。私はその創生期からこの音楽に親しんで来ましたが、確かに 70年代頃のリバイバリストが ゲール語(アイリッシュ・ゲーリック、スコティッシュ・ガーリック)で歌うという例は極めて稀でした。当時、ゲール語の歌唱 といえば私が1973年に最初 にピーブロックを聴いたレコード "Gaelic Music from Scotland" の様な、生粋のゲール語を話す(主に年老いた)人々を対象にしたフィールド録音の音源が思い浮かぶ程度。 おそらく私も含めて当時の日本のトラッドファンが初めて耳にした「リバイバリストの歌うゲール語の歌唱」というのは、 1975年にリリースされた The Bothy Band のデビューアルバム "1975" に収録されていた "Is Trua Nach Bhƒuil Mé in Éirinn" という曲だと思います。 この歌唱を聴いた時の衝撃は正にメガトン級。2nd アルバム "Old Hag You Have Killed Me" に収録されている "Fionnghuala" とともに、何度聴いたか解らないほど繰り返し味わったその歌唱の素晴らしさは、いつ聴いても不変です。  一方で、現地(英国のトラッ

ドシーン)に於いては全編ゲール語で歌い上げられた、The Boty Band の前身である Skara Bare

によるデビューアルバムのリリース(1971年)が大きな転換点だったという事は、後日知りました。 一方で、現地(英国のトラッ

ドシーン)に於いては全編ゲール語で歌い上げられた、The Boty Band の前身である Skara Bare

によるデビューアルバムのリリース(1971年)が大きな転換点だったという事は、後日知りました。因みにウィキペディアの Skara Brae (band) の項には次の様に記されています。 "In 1971, Skara Brae released Skara Brae, a self-titled album of "beautifully performed Gaelic songs" on Gael-Linn Records. It is considered one of the most important albums in its genre, notable as the first recording to include vocal harmonization in Irish language songs." そんな状況が1980年代以降劇的に変化します。特に1990年代に近づくと、アイルランドよりもさらに復興が遅れていた スコティッシュ・ガーリックの歌唱も Catherine-Ann MacPhee 、Alison Kinnaird、Christine Primose といったシンガー達、そして、Altan や Capercaillie に代表さ れるトラッド・バンドのレパートリーとして巷に溢れる様になりました。 スコティッシュ・トラッドのこの様なトレンドの変化は無意識に実感してはいましたが、恥ずかしながらその様なムーブメント を生み出した原動力について思いを巡らせるまでに到りませんでした。 今回、直接的には何の関係も無い 30年前のこの記事をきっかけにして、"Sabhal Mòr Ostaig" や "University of the Highlands and Islands" といった組織の存在を知ることが出来た事。そし、その生い立ちや発展の歴史を遡ることに よって、ここ半世紀のスコティッシュ・ガーリック文化復興のムーブメントの姿が朧に理解できたのは何よりの収穫でした。 そして、私たちピーブロック愛好家にとってはお馴染みのパイパーたる Alan MacDonald がこのムーブメントの中で果たして 来た役割は、昔も今も極めて甚大であることは推して知るべしです。 ところで、理解することは愚か読む事す らできないゲール語の歌唱に、私が強く惹きつけられてしまうのは何故なのでしょう?  そもそも私は英語の歌を鑑賞する場合で

も、厳密にその歌の歌詞をその歌唱の重要な要素として鑑賞している訳ではないのだと思います。 そもそも私は英語の歌を鑑賞する場合で

も、厳密にその歌の歌詞をその歌唱の重要な要素として鑑賞している訳ではないのだと思います。まずは耳で聴いてお気に入りになったバラッドやソングを鑑賞する場合、次の段階としてそこで歌われている歌詞や物語を知る ための努力はします。そうして 得られる結果は、確かに「心が張り裂けるような別離の内容を、見事にそのような情感を込めて歌っているな。」という場合もあ りますが、一方で、「なんだ、 こんなにナンセンスな歌詞を、あんなに神妙に歌い上げるていたのか。」とか、「こんな残酷な内容を、あんなに淡々と歌うの か。」といった風に歌詞と歌唱が ちぐはぐな印象を受ける場合もあります。 ある意味チグハグなのは自然な事で、バラッドの歌唱においてはその内容がどうであれ、歌い手は物語りを可能な限り感情を抑 えて淡々と歌うのが本来の姿です。  そんなかんなで、私は英語の歌の場合でも

一旦歌詞に目を通した後は、常に歌詞の意味を噛み締めながら聴いている訳ではありません。あくまでも、歌唱そのものを味わい

ます。 そんなかんなで、私は英語の歌の場合でも

一旦歌詞に目を通した後は、常に歌詞の意味を噛み締めながら聴いている訳ではありません。あくまでも、歌唱そのものを味わい

ます。ピーブロックについても、曲の背景を知りその場の状況に思いを巡らせることは、その曲を理解する上で必要なプロセスではあ りますが、突き詰めて考えれ ば、私が味わっているのは純粋に「パイプの妙なる調べ」に尽きます。背景となる物語などに関係なく、良い調べは良い調べで す。それほど良くない調べは聴き たくありません。 ですから、ゲール語の歌の場合でも、特段、歌われている歌詞の意味を知らずとも、その歌唱そのものを味わうことについては 何ら不自由さを感じないのは至極当然だと思います。 これは、日本語で歌われるある種の J-Pop に対して、歌詞の意味など解らずとも熱狂的に反応している海外のファンたちの受け止め方と何ら変わるところはないと思います。 「音楽は国境を越える」とはよく言ったもので、日本人の私が意味不明なゲール語の歌唱の美しさに心底聴き惚れるのは、何ら 不思議ではないと思うのです。  P17 Chanter Reed Basics

はシリーズ3回目。今回は完成した、あるいは購入したチャンターリードをの側面をこそげ落として、音程や強さを微調整する際のノウハウを紹介しています。

2通りのリードの形状についてもそれぞれ微妙に処方が異なっているという事を解説しています。 P17 Chanter Reed Basics

はシリーズ3回目。今回は完成した、あるいは購入したチャンターリードをの側面をこそげ落として、音程や強さを微調整する際のノウハウを紹介しています。

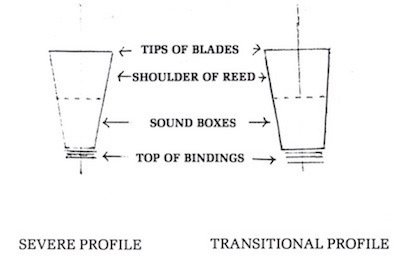

2通りのリードの形状についてもそれぞれ微妙に処方が異なっているという事を解説しています。 P24 Set Tunes for 1987 - 5 はシリーズ5回目。今回取り上げられているのは、Isabe MacKay、Parading of the MacDonalds の2曲。中身はこれまで同様です。 P32 Guide to the Game の見開きページです。  ここで、注目して欲しいのは、ボールペンによってチェックされている箇所。 1985年11 月号の冒頭に書いた様に、この号も2010年にバックナンバーとして入手した冊子。やはり一度誰かさんの手元に 有った形跡として、ボールペンでの書き込みが何箇所か見受けられます。 このページを眺めながら自身の予定について想い巡らせていたのでしょう。Glenfiddich チャンピオンシップには何らかの都合で行けそうに無かったのでしょう、わざわざ無念そうに丸で囲ったバツをつけています。そ の代わり「11/7の Scottish Piping Society of London のコンペには行くぞ!」といった所だった様です。 P10 にこんな全面広告(告知)が掲載されていました。Glenfiddich ウィスキーが100周年とのこと。  |

|

P24 Piobaireachd Society

Conference は、この年の PSカンファレンスの簡潔なレポート。詳細な講演録は PS

サイトにアップされているので、会員の方はそちらを参照して下さい。 P24 Piobaireachd Society

Conference は、この年の PSカンファレンスの簡潔なレポート。詳細な講演録は PS

サイトにアップされているので、会員の方はそちらを参照して下さい。ちなみに1987年のテーマと講演者は次の通り。 (1)The Set tunes for 1987 by John MacLellan and Seumas MacNeill (2)The Highland Society of London Manuscript by Iain MacInnes (3)The Piobaireachd Society and the origins of the Army Class by Diana Henderson (4)Ceol Mor and Gaelic Definitive terms by Ronald Morrison (5)Some Piobaireachd thoughts of Robert Reid by Andrew MacNeill 会期は4月3日(金)〜5日(日)の3日間。しかし、金曜日のプログラムは翌日午前の講演に備えて前泊する人のための前夜 祭的なディナー だけだと思われます。気になったのはその晩の様子について書かれた「金曜夜はごく静かな集まりだった。その理由は殆どの参加 者はスターリング城で開催された John Burgess の講演を聴きに出かけてしまったからだ。」という記述。 …? そもそもの位置関係がよく分かりません。そこで、先月に続いて Google マップの旅をしてみました。 まずは、カンファレンスの会場を確認。それはスターリングシャーの Bridge of Allan という街にある The Royal Hotel。講演録一覧によると、 PSカンファレンスは1985年〜2005年の20年間に渡ってこのホテルで開催されています。   ストリートビューで一見する限りでは、3月末のセミナー会場となったスカイ島の Ardvaser Hotel

ほどでは無いにしろ、案外こじんまりとしたホテルの様です。…とは言っても、ホテルの看板には、カンファレンスや結婚式の対

応が謳われています。

ストリートビューで一見する限りでは、3月末のセミナー会場となったスカイ島の Ardvaser Hotel

ほどでは無いにしろ、案外こじんまりとしたホテルの様です。…とは言っても、ホテルの看板には、カンファレンスや結婚式の対

応が謳われています。 確かに、左翼の平屋部分が小さなホールの様です。今回参集した愛好家は60人程という事ですが、その程度の小規模なカン ファレンスにとっては、最適な広さの会場と言えそうです。  改めて別の角度から眺めて見ると、結構奥行きのある建物だという事もわかりました。パーキングスペースも広々としているの で、滞在者全てが車で来訪しても対応できそうです。  興味深かったのは、関連写真

としてこんなプレートの写真が有りました。 興味深かったのは、関連写真

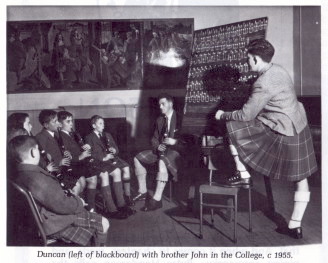

としてこんなプレートの写真が有りました。丁度150年前の2月に「宝島」や「ジキルとハイド」の作者、あの Robert Louis Stevenson が 宿泊したとの事。 読み解くと17才の時にたったの3日間滞在しただけの様ですが…。それでも名誉ある事なのですね。さすが、スコットランド が誇る国民的作家。 この建物は長い歴史のある由緒あるホテルである事は確かな様です。 一方で、現在のホテルのホームページは 極めてモダンな最新のスタイル。そして、建物自体も最近(少なくともストリートビューの撮影以降に)リニューアルされた様で す。ホールの道路に面した開口 部を一新しアウトドアテラスを増設したり、外壁をパステルカラー(鶯色?)に塗り替えたりと、より今風に変貌しています。老 舗ホテルの名声の上にあぐらをかいて居るので はなく、時代に合わせて外観や施設の充実に余念が無い様子が伺えます。 (↓の写真はホームページから借用)  さて、次にこのホテルと John Burgess の講演が催されたという、スコットランド史上で重要な位置を占めるスターリング城との位置関係を俯瞰してみましょう。  Google マップでルート検索して見ると、このホテルからスターリング城までは車で10分程度。多くの参加者が John Burgess の講演に足を運んだというのも納得です。 そもそも、エジンバラとグラスゴーの丁度中間に位置して、双方からの距離もさほど遠く無いスターリングは、この様なカン ファレンスの会場としては理想的 なロケーションと言えるでしょう。最適なロケーションと適正規模の由緒あるホテル。20年間に渡って PSカンファレンスの会場としてこの場所が選ばれ続けた理由がよく解りました。 それにしても、Seumas MacNeill などコアメンバーは、3月末のスカイ島でのセミナーから引き続いて濃厚なピーブロック漬けの週末が途切れず、さぞかしご満悦だった事で しょう。 P26 Chanter Reed Basics はシリーズ4回目の最終回。今回は写真は一切なく、完成品のチャンターリードの様々な不具合とそれに対する対処法を一つ一つ丁寧に伝授しています。  せっかくなので、今回は P26〜P29の見開き4ページ弱の記事全部を PDFファイルにしてアップしました。上の P26&27の画像からリンクしているので、チャンターリードの調整に悩まされている方はどうぞご参照下さい。 P30 Duncan MacFadyen は、John MacFadyen を筆頭とする  MacFadyen4兄弟の一人 Duncan MacFadyen を偲んだ追悼記事。 MacFadyen4兄弟の一人 Duncan MacFadyen を偲んだ追悼記事。彼は2年前にガンの手術を受けた後、一旦は回復し素晴らしい演奏を聴かせていたのですが、その後、ガンの再発により容体が 悪化。1987年4月16日に亡くなったとの事。 ちなみに4兄弟とは、John、 Hector、Duncan、Iain の4人。実際には5人兄弟だったのですが、一人はパイパーにならなかった由。 写真→は、1955年頃、CoP で John と共に子供たちにレッスンをしている Duncan の後ろ姿。 表紙写真も Duncan MacFadyen です。 P34 Set Tunes for 1987 - 6 はシリーズ最終回。今回取り上げられているのは、The Lament for MacDonald's Tutor、Welcom Johnny Back Again の 2曲。中身はこれまで同様です。 |

|

この号も1986年4月号と

同じく、2010年6月1日の日記で書いた「オリジナルのコピー」の一冊なので表紙も

白黒です。 この号も1986年4月号と

同じく、2010年6月1日の日記で書いた「オリジナルのコピー」の一冊なので表紙も

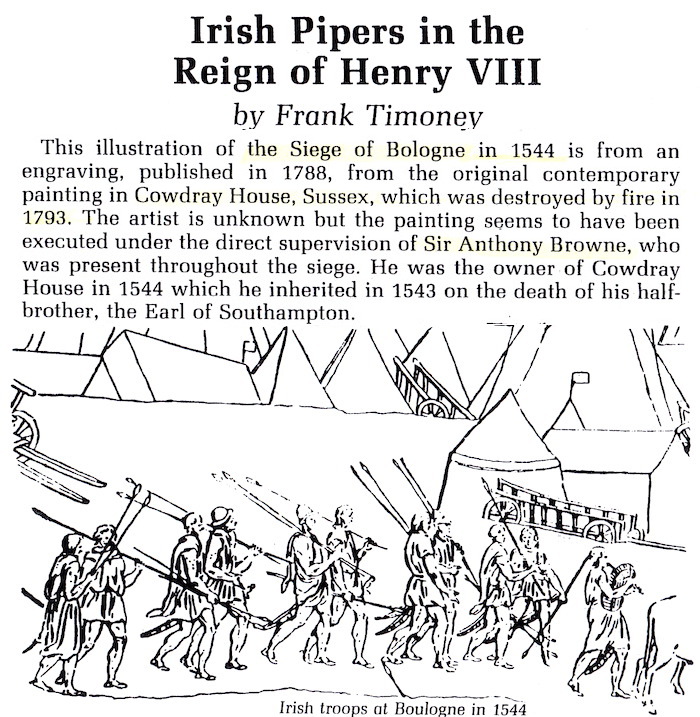

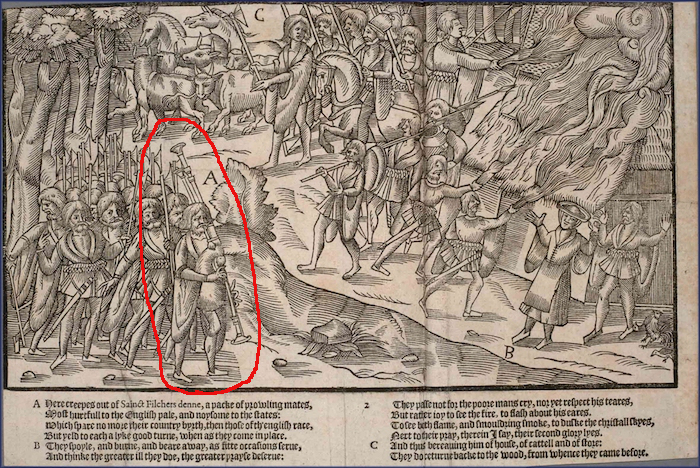

白黒です。P17 Irish Pipers in the Reign of Henrry VIII はタイトルから判断する限りでは、さほど興味をそそられませんでした。まあ、それはそもそも「ヘンリー8世っていつの時代の王様?」程度の知識しか無い自 分の方の問題ですが…。 ところが、実際にページをめくった時に何故かタイトルページの稚拙な挿絵に目が留まりまし た。 キャプションとして "Irish Troops at Boulogne in 1544 年" と書かれています。隊列の先頭には確かにパイパーの姿が…。う〜ん、こういう中世史的な記事は面白そうです。 タイトル下のリードによると、稚拙と思ったこの挿絵は、Cowdray House というお屋敷のスタッコ壁に描かれていた The Siege of Bologne の様子を描いた壁画がオリジナル。お屋敷は1793年に火災で消失したのですが、この挿絵は消失前の壁画を元に描き起こして 1788年に出版された木版画との事。  …といっても当然ながら The Siege of Bo(u)logne も Cowdray House も初めて聞く戦闘&屋敷。早々に Wiki 頼りで勉強しつつ、全部で5ページのこの記事を本腰を入れて読み進める事としました。そのためにはまずはヘンリー8世についておさらいをと、またまた Wiki 頼り。 それにつけても、未知の事柄についてそ の都度インターネットで調べつつ読み進むことができる現代は本当に便利な時代。30年前にはこの様な 記事は到底読み下す事は出来ませんでした。気をつけなけれ ばならないのは、一つの検索ワードから芋づる式に次々とネットサーフィンに巻き込まれてしまうので、却って情報の洪水に溺れ ない様にする事です。 筆者はまず、当時アイルランド王でも あったヘンリー8世とアイルランドの現地統治者達との(500年前!の)生々しいやりとりを以下の様に紹介。参照資料はこの 絵画の作成を指揮した Sir Anthony Browne が書いたとされ、現在は大英博物館に保管されているという日記です。 1544年の初頭、ヘンリー8世はアイ ルランドのチーフ 達に宛てて、予定しているフランスとスコットランドとの戦いに加わる兵士を送る様求めた。ヘンリーが提示した兵士はスコット ランドでの軍 務に 1,000人、フランスへの侵攻に 2,000人という人数。 それに対して The Justices and Counci of Ireland(アイルランド自治政府?)は、ヘンリー8世の言わば「兵士だけを送れ」という要求に対して、「アイルランド の兵士たちは自分たちが従うべきチーフからの命令を抜きに して(イングランド軍の上官からの)命令に従う事は有り得ない。」と回答。 アイルランドの Ormond, Desmond, Thomond, Obrien, Cayer etc. といった複数のチーフたちはヘンリー8世に対して「イースターまでにはなんとか 1,000人の兵士を送りたいと考えているが、海には海賊が跋扈していて兵士を乗せた軍船が奪われてしまう恐れがあるので、 護衛が必要である。」と書き送る。(兵士が海賊に襲われるのか〜?) それに対してヘンリー8世は「私はアイルランドから多くの兵を割く事を望んでいる訳では無い。」とし、求める兵士の数をそ れぞれ 500人づつに削減。ただ、全員を選りすぐりの兵士とし、出来るだけ多くの射撃手を含む様に要求。また、兵士を指揮するリー ダーを伴う事にも同意する。 1544年5月6日、Ormond は総司令官である甥の Lord Power と共に 200人の兵士を送り出す。その時の記述は正確には次の通り。"He had raised 200 men and send them with nephews, Lord Power and Pipers Buttler. Lord Power was Captain General." つまり、兵士たちには総司令官だけでなくパイパーも伴うと記述されている。 同じく1544年5月にはアイルランド政府が「なんとかやり繰りして1,000人の兵士を仕立てて送る。」とヘンリー8世 に伝える。その手紙には「慣習として、兵士たちは自らの外套、武器、食料を携えると共に、彼らには司令官、パイパー(pipers)、軍医が随行する。」 と書かれている。 ヘンリー8世の2つの戦いにパイパーが参加していた事を示す資料としてはこの他に、"Irish State Papers in the Public Record Office, London" という文書が存在。そこに記された当時のアイルランド軍関係者に対する支払台帳によると、パイパーに対しては一般の兵士より も高い給料が支 払われていた。 文書資料による考察に続いて、筆者は挿 絵に関して次の様に解説。 木版画の出典は "The Journal of the Society for Army Historical Research, Vol.1(1922年3月3日号)" 。10人の兵士が1人のパイパーに先導されて行進する様が描かれ、全員が上着とマントを着用するが足は皆素足。2人の兵士は ヘルメットを被っている様に見 える。何人かは剣(sword)を持つが、多くはアイルランドの投げ矢(Irish dart)か槍(spear)を持っている様に見える。パイパーも剣で武装している。 奇異な事に何故かこのパイプにはドローンが描かれていない。1578年の John Derricke による "Image of Irelande" に登場するバグパイプにはドローンが描かれてい事からも、その当時のバグパイプにドローンが使われていたのは明らかである。 また、1553年のある文書に も当時のアイリッシュ・パイプでは2本のドローンが使われていた事が記されている(として、その文書のその箇所を長々と引 用)。 パイパーは極めて短いブローパイプを設えたバッグを右 腕の下に抱え、どちらかというと身体の前面に抱きかかえる様にしている。これは "Image of Irelande" に描かれているパイパーの姿↓と一致する。  Plate 2. An armed company of the kerne, carrying halberds and pikes and led by a piper, attack and burn a farmhouse and drive off the horses and cattle. ちなみに、"Image of Irelande" の12枚の版画の中に、パイパーは2箇所に登場。Plate9↓の中央には敵に倒された "Pyper" が描かれています。(それぞれ、クリックで原画へ)  Plate

9. The English army puts the Irish army to flight. The

piper is cut down with his pipes beside him. Plate

9. The English army puts the Irish army to flight. The

piper is cut down with his pipes beside him.著者 Frank Timoney は、この様に様々な古文書を紐解き、絵画を眺めては当時の人々の暮らしぶりに想い馳せる事が何よりも楽しい様子。この記事の 途中でも話は一旦大きく脱線。 スコットランドやアイルランドの兵士たちの暮らしについて記述する文章の途中から、いきなりサフラン(saffron)につ いてのほぼ1ページ程の詳しい 解説が始まります。 サフランは通常、染料や食用着色料として用いられますが、当時のアイルランドでは、害虫除けとしての効能を期待して用いら れていたとの事。どういう事かと言うと、当時は、人々が着るシャツは年に数回しか洗濯しなかったのですが、その際にサフラン で洗濯したというのです。 さらにサフランについて書き進める中に、"It is today used to colour and flavour food and plays an important part in the vestments of the Sinto-Budhist Religion." などという記述までありました。お坊さんの袈裟ですね。 また、The Battle of Culloden を描いたあの有名な絵画からは、ハイランド・ジャケットの下からサフラン染の衣類が覗いているのが見て取れるという事です。私にはさっぱり?ですが…。  どうやら、筆者はかなりの博学な方と思えて来たので、物は試しと Frank Timoney という名前をググってみるました。すると、"The Concise History of the Bagpipe" というサイトのバイオグラ フィーがヒット。  それによると、この Frank J. Timoney

という方は正に想像した通りの人物の様です。そして、確かに、以前 "Piping Times"

などに寄稿していた経歴が書かれていました。サイトの中にも各誌に掲載された過去の記事が再掲されている箇所が見受けられます。 それによると、この Frank J. Timoney

という方は正に想像した通りの人物の様です。そして、確かに、以前 "Piping Times"

などに寄稿していた経歴が書かれていました。サイトの中にも各誌に掲載された過去の記事が再掲されている箇所が見受けられます。ただし、コピーライトの表記が 2007-2008 のままである事から察して、ここ10年近くサイトは更新はされていない様子。かなりの高齢のはずなので、もしかしたら既に鬼籍に入られているのかもしれま せん。 ページとしては件のサフランの項やリファレンスの項も含めて9項目に分かれています。様々な資料を元に広くバグパイプの歴 史について書かれていて、知ら ない内容も盛り沢山。それぞれ簡潔にまとめられて、かつ、読み易い英語で書かれているので、気負わずに読み物として楽しめま す。 一瞥した際にピーブロックの項もある事に気がつきましたが、正直なところこの件については こちらが相当に頭でっかちなので、その内容にはさほど期待しませんでした。 ところが、実際に目を通してみると、想像以上に極めて適確なその内容と共に、筆者のピーブロックに対する一方ならぬ熱い想いがひしひしと伝わるピュア な表現に心打たれました。 皆さんもぜひ全文にお目通し頂きたいと思います。 (ページ後半に 1997年と1998年の "Piping Times" に掲載された記事が再掲されていますが、それらについてはこのシリーズで 2027年と 2028年に紹介する段取りになっているので、それまで後回しでもよろしいかと…。) 以下に、印象的な一文を幾つか抜き出して紹介いたします。 It actually takes this music to bring out the harmonics and tone of the bagpipe. It is a melodic art, which is unmeasured and innovative. It has greater freedom than the requirements of modern instrumental music. A symphonic poem, the music is actually constructed as prose and is the telling of a story by phrases. It is one of the most elaborately artificial forms of music known to the modern world. The principal difference between ceol mor and other types of classical music is that it is purely melodic and has great freedom in time and pitch. It has greater freedom than the requirements of modern instrumental music. It may be the only survivor of the musical culture of the Gael as it was in its prime. This structure is amazingly akin to Celtic artwork, a simple framework filled with the most complex and minute detail. Its interpretation depends on one's mood or even age, a sophisticated contrived mosaic, with a very personal story. It is the oldest form of pipe music still extant and requires a lifetime dedication demanding analysis and deep study. One can study a Piobaireachd for a lifetime and yet find new depth in it. 特に↓は極め付け。正にシビレます。 Piobaireachd is the ultimate challenge; it challenges one's technique to the ultimate. It challenges one's sense of musical perception to the ultimate and it challenges the instrument to the ultimate. (太字&改行:引用者) ※ 以上の各文については、ピブロッック名言集に収録済み。 また、Frank Timoney が Barnaby Brown や Alan MacDonald と 通じる卓見の持ち主だと解るのが次の一文(と、それに続く解説)です。 Standardisation of playing unfortunately came about in the mid nineteenth century thanks to the efforts of the Highland Society of London.(太 字:原文/下線:引用者) そして、何が不幸なのかを次の様に極めて明確に断言。 Approving only standard or recognised settings to be played is the principal enemy of the art. It has thinned down the music to one common setting of each piece and playing has become mechanised.(下 線:引用者) その結果として、 Piobaireachd began to rigidify into an increasingly non-Gaelic museum piece. そして、画一化のそもそもの原因を次の通りだと解き明かします。薄々感じていた通り。 In 1838, the (1) MacDonald and (2) MacArthur styles of playing became supplanted by the piping style of one (3) Angus MacKay. His book proclaimed him an absolute authority and was sponsored by the H S L. All the great players accepted him without question; however, his piping style differed from his predecessors. How and why this happened are questions, which have not been adequately answered. He was piper to Queen Victoria (太 字&下線:引用者) しかし、画一化によって喪失の危機にあったその様な貴重な文化が、カンタラックによって幸いにも伝承され続けられた意義を強調します。 Thankfully, oral transmission is the only way to learn the music and singing is the only way to convey the nuances of Ceol Mor. This great music was saved through its oral tradition of Canntaireachd which passed down through the ages, the best evidence we have of how past generations performed the music.(太字:原文) また、Frank Timoney は現代に続くピーブロック文化伝承の流れが2つの大きな流派に分かれてい る、と言われている事自体がナンセンスだと断じます。 The accidental progenitors of this myth, Donald Cameron and Malcolm MacPherson would have laughed at a suggestion of "schools" or styles. Certainly Malcolm did! Piobaireachd is a very personal thing and these two master players and their sleight variations in their presentations, were in their personal expression only. (太字&下 線:引用者) この方はピーブロックの本質だけでなく、歴史的変遷の真実をもとことん見抜かれ ているという印象を持ちました。私にとっても、これまで漫然と感じていた幾つかの不可解な点も一気に払拭さ れたという感じです。 2016年11月のパイプのかおり第36話 "Alt Pibroch Club" の最後「もう一つのピーブロックの世界を楽しむ」で私が漠然と推察 して書いていた事は、決して的外れではなかったようです。 ただし、画一化の始まりは 1903年の Piobaireachd Society の設立よりもさらに古く、1782年にロンドン在住の錚々たるハイランド貴族達によって設立された Highland Society of London(HSL) が19世紀半ば以降、Angus MacKay Book(1838年) を標準的な規範と定めた頃まで遡るという事。さもありなんとストンと腑に落ちました。 ピーブロックの伝承を巡るこの様な歴史を踏まえれば、ここ4半世紀ほどの Alan MacDonald や Barnaby Brown の地道な活動、そしてそこから Alt Pibroch Club に繋がるムーブメント、さらには、ごく最近のピーブロック・ソサエティー自体の変容についても、至極当然の流れでありかつ正しい方向性と言えるでしょう。 Frank Timoney 、ピーブロックを愛好する人々の最近のこの様な変化についてどの様に評 価されているでしょうか? おそらく、大いに溜飲を下げられている事だと思いますが…。 私自身もこの文章と出会って、ピーブロックという音楽に 40年以上にも渡って果てしなく取り憑かれている自分自身の日々についても、強く肯定された様な気がしました。自信を持って死ぬまで楽しい日々を過ごせそ うです。 ところで、サイトのホームページで、Frank Timoney 当人による "Too Long In This Condition" の演奏音源を聴く事が出来ます。 当初ちらっと聴き始めた時は「チャンターの音程もイマイチだし、稚拙な演奏だな〜。まあ、演奏の方は所詮アマチュアレベル でしょう…。」という印象でし た。しかし、その後この方のピーブロックに対する熱い想いを知った上で、今一度気持ちを新たにして聴き直してみた所、強く惹 かれる部分 が見えてきました。 確かに、明らかなミスノートや急激なテンポの変化(と言うよりは乱れ?)も散見される演奏ではあります。でも、私が惹かれ た点の一つはこの曲の要となる Urlar に於ける taorluath の間の取り方。そして、さらに印象的なのは、Urlar に赤丸で示した Dre(E-doubling) と Dare(F-doubling) の表現です。 Frank Timoney さんはこれらを一 つ一つの装飾音がはっきりと聴き分けられる様に演奏します。私もプラクティスチャンターで練習する場合は同様に演奏します。 それは日常的にその様に指に正確な動きを覚えさせておかないと、パイプで演奏する際に綺麗な装飾音が表現できないからです。 しかし、私も含めて殆どのパイパーは実際にパイプで演奏する際には、これらの装飾音もスマートにサラッと表現しがちです。 ところが、Frank Timoney はプラクティスチャンターと同じく、ねっ ちりと演奏。私はこれが大いに気に入りました。「そうか、この様な表現も有りなんだ。」と気付かされたので す。彼が書いている所の、"great freedom in time and pitch" を満喫すべきな のだと…。  そして、この表現は最後の↑ Crunluath バリエーションでも際立ちます。Frank Timoney は大 きな赤丸で囲った A、Bからの Open Dre on C と、小さな二つの赤丸でお団子状に囲った E、C、Bからの E-doubling と F-doubling がきっちり同じ長さで Crunluath 的に表現します。この様に表現している人は、私のこの曲の15個の音源コレクションの中には他に誰もいません。でも、この演奏を聴いた時に、私にはこれこそがこの曲の表現として最もしっくりと来ると感じられたのです。 実は、私も常々 "Lament for the Children" の Urlar の Dare(F-doubling/↓赤丸)を↑で Frank Timoney さんがする様に演奏しています。  ↑の例と同様、この曲の23個の音源コレクションの中にそんな風に演奏している例は有りません。しかし、私は以前からその 様に表現するのが何故かしっく り来るので勝手にそうしていました。今まで、どことなく後ろめたく感じていたのですが、これからは自信を持ってその様に演奏 しようと思います。 Piobaireachd is a very personal

thing!

冒頭に書いた様に、もしかしたら何も考 えずにスルーしていたかもしれない記事。不明瞭なコピー誌面の稚拙(失礼!)な挿絵にビビッと来て幸いでした。ピーブロック を愛好する日々がますます愛おしくなりそうです。 P27 Mainly About Reeds は先月号まで続いた米国の David Kennedy の Chanter Reed Basics シリーズのフォローアップとして、オーストラリアの Geoff Ross という人が書いた記事が掲載されています。  イントロに書いてある通り、オリジナル掲載は1953年との事で、34年ぶりの再掲載。この号から 1987年11月号までの5回の連載で、総ページ数は21ページ程になります。現時点(2017年7月)では英国の著作権保護期間70年にはまだ数年足り ませんが(日本語サイト故の盲点?を活かしてこっそりと)、全ページをまとめたものを PDFファイルにしてアップして、上の画像からリンクしておきました。5号分の継ぎ接ぎなので少々読み難いかもしれませんが、どうぞご活用下さい。 |

|

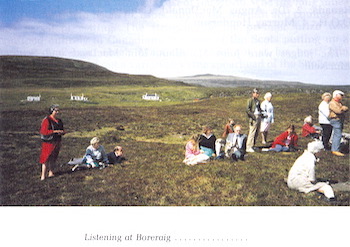

1960

年代に一世を風靡したプロテストソング、ピート・シーガー作の "Where Have The All The Flowers Gone ?

" に掛けたタイトル、P15 Where

Have All The Bagpipes Gone ? は以下の様な内容です。 1960

年代に一世を風靡したプロテストソング、ピート・シーガー作の "Where Have The All The Flowers Gone ?

" に掛けたタイトル、P15 Where

Have All The Bagpipes Gone ? は以下の様な内容です。つい最近催された The Scottish Pipers' Associetino(S.P.A.)の 会合が、予定時刻から2時間遅れの開会となった。その理由は、参集者の誰一人としてパイプを持って来ていなかったため。(開 会に際してはパイプ演奏が必須?) この様な事態を鑑みて「パイパーたる者、常にパイプを携えているべし。」と言う強硬な主張がされかねない。しかし、それは 少々現実的ではない。 そこで、次に考えられるのは「S.P.A. としてパイプを所有しているべきだ。」と言う主張。実際、S.P.A はクラブとして2セットのパイプを所有していた。 一つのパイプは初期の頃の会長 Mr MacMurchie 氏が所有していた、グラスゴーのさる有名パイパーが演奏していたと伝えられる年代物の由緒あるパイプだった。しかし、今では行方不明になっている (nobody knows now where it has gone.)。 二つ目のパイプは数年前に死去した John MacLaughlin 氏がクラブに寄付したモノだが、それも消え去った(also seems to have disappeared.)。 「今後、誰かが S.P.A. にパイプを寄付する事が考えられるが、今度こそ紛失しない事を願うばかりだ。」と締めくくられています。 因みに、この時の顛末としてはメンバーの一人がパイプを取りに自宅まで戻って(そして2時間後に開会し)事なきを得た?そ うです。 P16 Over The Sea To Skye はこの年の Boreraig Day に関するレポート。 Seumas MacNeill は毎年6月下旬に催されるこのセレモニーをこなすための、グラスゴーからスカイ島への2泊3日程のドライブ旅行を、大いに楽 しみにしているようです。そして、その楽しみを分かち合いたいの でしょうか、いつも誰かしら旧知のパイプ仲間を誘って旅の相方としています。そして、相方はその代償として「その年のレポー トを書く」という約束になっている様です。 この年の旅の相方でレ ポートを書かされたのは MacGregor Kennedy という人。この人にとってはレポートの執筆が重荷だった様子は全くありません。それどころか、このレポートは各ページ1枚づつの写真も交えながら7ページ にも渡っています。さらに、それでも収まりきらず、なんと最後は「次号へ続く」となっています。 まずは冒頭 "There cannot be many scenic routes in the world that will surpress the physical beauty of the drive from Glasgow to the fabled Isle traversing Loch Lomond, Glen Falloch, Ronnoch Moor, Glen Coe, Loch Leven and Lochaber for strters." と書き出され、ルート上各地の比類なく美しい景観とそれにまつわるちょっとしたエピソードが連綿と綴られます。 30年前にこの記事を読んだとしても、挿入されている朧げな白黒写真を通じてしか、その風景に想いを馳せる事しか叶いませ んでした。しかし、現代のテク ノロジーは、地名さえ分かればまるでその場に出かけたかの様な鮮明な画像をディスプレイに映し出す事が可能です。今 回もレポートを読みながら、特定の地名などが出てくる度 Google マップやウェッブで検索。一緒に旅をしている気分を満喫しました。レポートに登場した地名などを太字表記しましたのでどうぞご参照下さい。 Coire Gabhall(one of our principal climbing areas. との事。風景を眺めながら、Sumas が "The Massacre of Glen Coe" を演奏した由。)/Ballachulich bridge/Gearasdan/Gleann Mor na h-Alba/Glen Garry この Glen Garry では「an old freiend and patriot, the lawyer Willie MacRae" の Carin に寄って、旗竿にスコットランドの国旗を掲揚した。」と書かれていました。  はて、Cairn

が築かれる様なパイパーなら著名なパイパーなのだろうけど聞いた事無いな〜?と、ググってみました。ごくありふれた名前なの

で、おそらく特定出来ないだろ

うと思ったのですが…。なんと、超有名人でした。ただし、パイパーではなくてスコットランド国民党の人気政治家。⇒Google 検索結果。 はて、Cairn

が築かれる様なパイパーなら著名なパイパーなのだろうけど聞いた事無いな〜?と、ググってみました。ごくありふれた名前なの

で、おそらく特定出来ないだろ

うと思ったのですが…。なんと、超有名人でした。ただし、パイパーではなくてスコットランド国民党の人気政治家。⇒Google 検索結果。この記事が書かれた2年前にこの場所で謎の死を遂げているのが発見された由。当時は大騒ぎになった様です。 Willie MacRae Cairn で検索すると現在はもう少し立派な記念碑が建てられている様です。一方で、当時の様子を伝えるものとして、"Erecting the Willie MacRae Cairn, 1989" という動画が YouTube にアップされていました。 ←の写真は 1987年ですから、さらに前の Cairn の様ですが…。 この他にもこの方の謎の死を巡る関連動画が多々有る様ですので、興味のある方はどうぞ深入りして下さい。 さて、旅は続きます。 Cluaine/Glen Shiel/Five Sisters of Kintail witch/Loch Duich/Eilean Donan そして、スカイ島に渡る(スカイ・ブリッジが開通したのは1995年なので、この当時はまだフェリー)前に、旅人たちはこ の催しでピーブロックを献上するもう1人のパイパーたる、Iain MacFadyen と合流。彼の家に一泊し奥様の手厚い歓迎を受けます。 MacFadyen 宅の正確な場所は不明ですが、レポートには「Kyle 越しに見える Dun Caon on Raasay の眺め〜遥かに the Cullin へと続く壮大なパノラマを望む MacFadyen家のリビングルームからの眺めはスコットランドで最高の一つだろう。」と書かれています。これから推して、恐らくフェリー桟橋の有る Kyle of Lochalsh の近辺だと思われます。 翌朝、The Winged Isle(ゲー ル語で《翼》を意味する《Skye》島の別名)の Kyleakin へフェリーで渡った一行は、一路 Boreraig へ。土地所有者たる Olaus Martin に対して a penny and a piobaireachd を献上するセレモニーを行います。とは言いつつ、いつのも通り献上されたピーブロックは「一曲」ではなくて複数。今年は、Seumas MacNeill による "The Battle of Vaternish" と Iain MacFadyen による "The Lament for Donald Ban  MacCrimmon" だった由。

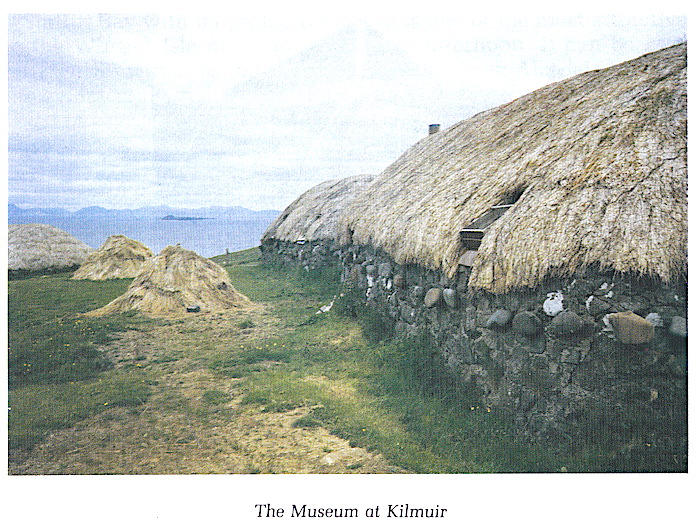

MacCrimmon" だった由。セレモニーの後は、例年の通り Husbost で若手パイパーを対象にしたコンペティションが催されました。 そして、コンペ終了後、レポーターは Seumas と共に、Galtrigal の MacCrimmon の小作地後まで足を伸ばします。そこには、華やかしり頃を偲ばせる MacCrimmon一族の住居跡が見て取れるとの事。盛時を偲んで佇むレポーターの後ろ姿が良い雰囲気を醸し出しています。 この一文の中に Boid an Athair という地名が出てきましたが、Google マップではヒットしなかったのでウェブ検索してみました。walkhighlands というサイトがヒット。半島の反対側の断崖の景勝地(1,025ft)の様です。 Galtrigal のどん詰まりのパーキング・スペースに車を止めて、Dunvegan Head を併せてグルっと巡るハイキングコースとなっている由。 (↓ウェブサイトの地図にリンクしています)  この場所からは、Minch(ミンチ 海峡)越しに遠くは Vatersayの 島影や、Harris島の Clisham(2,622ft)、Mullach an Langa(2,012ft)といった山々の姿を仰ぎ見る事ができるとの事。 P22 Mainly About Reeds はシリーズ Part2。詳細は7月号を 参照して下さい。 |

|

P22

Mainly About Reeds

はシリーズ Part3。詳細は7月号を

参照して下さい。 P22

Mainly About Reeds

はシリーズ Part3。詳細は7月号を

参照して下さい。

P22 Music and Mirth of Stirling Castle というタイトルと、挿入されている写真↓を見てピンときました。写真には John Burgess を中心に Gavin Stoddart と Robert Wallace の3人が並んでいます。 1987年6月号の PSカンファレンスのレポートの中で「金曜夜はごく静かな集まりだった。その理由は殆どの参加者はスターリング城で開催された John Burgess の講演を聴きに出かけてしまったからだ。」と記述されていた講演の正体です。 John MacFadyen Memorial Trust によって1987年4月3日(金)に開催された The Annual Memorial Lecture/Recital との事。 John Burgess の講演タイトルは "Willie Ross - The Man and the Myth"。 20世紀前半を代表するパイパーの一人である Willie Ross(1878〜1966)は Army School of Piping at Edinburgh Castle の校長を長く務め、多くのパイパーを育成しました。その間の1940年代に、若き John Burgess(1934〜2005)に出会い、いち早くその才能を見抜いて全面的に支援。 その後の活躍の道筋をつけた関係にあります。 Willie Ross が 第2次世界大戦直後に Army School で指導している様子を伝える貴重な動画 "Rare Footage of Pipe Major Willie Ross at Edinburgh Castle" には、若き John Burgess を指導する Willie Ross の姿が収め られています。この時、彼はまだ10才(1:09〜)。でも、この6年後には、2大コンペティションを制して弱冠16才にし て Double Gold Medalist になってしまうのですから、 Willie Ross の人を見抜く眼力もその後の指導もさすが と思わせます。 このレポート自体は文字数にして僅か1ページ余りなので、具体的な内容については記載されていませんが、Willie Ross の生涯につ いて語る最適任者たる John Burgess による貴重なエピソードの数々は、当夜の参集者たちには大変有意義に受けとめられたとの事。 また、John Burgess のスピーチは大変ウィットに富んだものだったそうで、会場は聴衆の微笑みと堪えきれない爆笑の渦に満ち溢れていたと報告されています。  そんな John Burgess

御大、どうやらこの晩は講演に専念した様で、リサイタルでの演奏は写真両翼のお2人に任せました。 そんな John Burgess

御大、どうやらこの晩は講演に専念した様で、リサイタルでの演奏は写真両翼のお2人に任せました。 Gavin Stoddart が "Lament for Ronald MacDonald of Morar's" と "The Battle of Glen Sheil"、Robert Wallace が "Red Hector of the Battles" と "Lament for Donald Duaghal MacKay" を演奏した由。 講演会&リサイタルの会場となったの はスターリング城の The Chapel Royal というホール。一見して、何とも羨ましい音響環境だという事が見てとれます。この会場でこの名手たちの演奏。さぞや印象的なリサイタルであった事でしょ う。 また、 William Grant & Sons Ltd のスポンサーシップによる飲み物と料理が提供されたレセプションの会場となったのは The Queen's Chembers。こちらもまた、名前の通りに如何 にも由緒ありそうです。 専門的な話題をテーマに、毎年同じ場所で会員を対象として開催されている PSカンファレンス。その日程と場所に合わせて、20世紀後半を代表するパイパーとして知名度もそれなりにある John Burgess の講演会(&リサイタル)を、広く一般バグパイプ愛好家向けに豪華なシチュエーションにて設定。4月のこの催しは、2つのイベントを実に巧妙に組み合わせ た企画だった事がよく分かりました。 この記事とは直接関係ありませんが、↑ で紹介した1944年の貴重な映像の関連動画として、1983,4年頃の John Burgess の演奏風景を記録した動画が有りました。考え てみれば、John Burgess の演奏風景というのは初見参。 演奏しているのはピーブロックではありませんが、何よりも驚かされたのは、その指遣いの無類のしなやかさ。指には殆ど力が 入っているように見えません。 指の上下も最低限。指穴の上をほんの僅かに動かすだけ。それにも関わらず全ての音がはっきりと聴こえている。まるで、エア運 指にアフレコで音を入れたので はないか?と思わせられる程、その指遣いと音色の関係性が希薄です。こんな脱力した指遣いは他の人では全く見たことが有りま せん。正に異次元レベル。 そして、この演奏の唯一の聴衆でもある、Seumas MacNeill が CoP Tutor に書いている通りの、全く非の打ち所がない、正に教科書的とも言えるその凛々しい演奏姿勢。ピーブロックを(ウォークで)演奏している映像は残っていない のかな〜? この方、やはり本当に神様? 仏様? エルフの王様?(God? Buddha? Elfin King?) 【後日追記】bugpiper さんによって "Lament for the Cildren" を演奏している John Burgess の動画 が YouTube にアップされている事を知りました。 P28 Over The Sea To Skye - The Continuing Saga は 1987年 Boreraig Day レポート・パート2。今回も8ページにも渡る力作。何とそれで完結せず来月号の Part3に続きます。Seumas も 旅の相方&レポーターの MacGregor Kennedy の熱意にほだされたのでしょうか、今月の記事に挿入されている写真4枚は全てカラーです。 今回も様々な地名等が山ほど出てきて、その場所にまつわる様々なストーリーが、時にはサラッと、また、時にはかなり深く、 連綿と綴られています。旅エッセイ故に要約は難しいので、前号同様に以下の太字で示した地名等を頼りに Google マップやウェブを検索しながら、一緒に旅をしたつもりになって頂ければ幸いです。 Kilmuir(Museum of Island Life)/Kilmuir Graveyard(Frora MacDonald や Charls MacArther の墓がある)/Fair Bridge/Stein(Donovan が暫くキャンピングカーを泊めていたそうな)/Trumpan Church(Battle of the Spoiled Dyke)/Edinban/Carost/Monkstadt(Bonnie Prince Charlie 所縁の地)/Duntulm(Duntulm Castle : The seat of Clan MacDonald of Sleat)/Rudha Hunish/Kilmaluag/Flodigarry(Flora MacDonald が結婚から 20年以上住んでいたそうな)/Quirang/Meall na Suiramach/Staffin(こ このある学校で毎年 CoP Summer School が開催される)/The Old Man of Storr/Trottenish/Portree   P38 Donald MacDonald Quaich は現在では定例の重要なイベントとして年間スケジュールに組み込まれています。これは、このコンペティションの記念すべき第一回目のレポート。 「(今後)毎年開催されるドナルド・マクドナルド杯(Quaich)・コンペティションが6月19日に、スカイ島 Armadale のクラン・ドナルド・センターにて開催された。Clan Donald Lands Trust と The Isle of Skye Piping Society の支援によるこのコンペティションの任務は、選りすぐりの高品質なピーブロックのリサイタルを提供する事。そして、クラン・ドナルドの 最も有名なパイパーに敬意を表する事である。」という書き出しに続いて、Donald MacDonald の生い立ちと業績について次の様に紹介しています。 「Donald MacDonald は、18世紀半ばにスカイ島北部の Kingsburg に生まれた。The MacDonald of Skye の世襲お抱えパイパーであったマッカーサー一族(The MacArthurs)に弟子入り。程なく、際立った腕前のパイパーとしての名声を確立する。後年は、エジンバラに移り、そ こでバグパイプメイカーとして のビジネスを始めた。 1817年、Donald MacDonald は Highland Society of London が3年毎に開催するコンペティションで優勝。この際、彼はピーブロックを楽譜に書き下ろすシステムを完成させる事を(HSLから)依頼される。そして、Angus MacKay による有名な楽譜集の出版 (1838年)に先立つ事16年の1822年(本当は18年前の1820年のはずです が…?)に楽譜集(Book)を出版。 Angus MacKay's Book はその後、殆どの演奏のスタンダードとなったのに対して、Donald MacDonald's Book は彼の生存中(だけ)に人気を博し2度再版。また、1974年にも再び再版されたが、いずれも直ぐに売り切れた。 Donald MacDonald は2冊目の本として出版を計画していた手書き草稿(manuscript)も残している。この企画は最後まで果たされる事が 無かったが、現在、John MacFadyen Trust ではこの手書き草稿を出版して、世界中のパイパーが活用できる様にする計画を推進中である。」 そして、当日の具体的な内容についての レポートが続きます。 上記で紹介した通り、このイベントは一応「コンペティション」と名打ってはいますが、どちらかと言うと、Donald MacDonald を讃えて、スカイ島クラン・マクドナルドの往時を偲ぶ事を主旨とする「リサイタル」という位置付けの様です。 ですから、パイピング・コンペティションに先立つ前夜のお楽しみとして、The Isle of Skye Piping Society のメンバーによるパイプ演奏、ハイランド&カントリー・ダンス、ガーリック・シンギング、クラルサック(Clarsach) の演奏など、様々な伝統芸能が披露されました。  翌日午前中から始まったコンペティションには5人の《招待された》パイパーが登場。各自が上記の2つの楽譜集(Book

&

MS)から選んで事前に申告した6曲のマクドナルド・チューン(クラン・マクドナルドに深い縁のある曲)の中から指示された

曲を演奏し て、腕を競います。

翌日午前中から始まったコンペティションには5人の《招待された》パイパーが登場。各自が上記の2つの楽譜集(Book

&

MS)から選んで事前に申告した6曲のマクドナルド・チューン(クラン・マクドナルドに深い縁のある曲)の中から指示された

曲を演奏し て、腕を競います。演奏の前には、各々の曲についてクラン・マクドナルドとの関係を中心に曲の背景が語られ、大勢の聴衆が興味深く聴き入った と言う事で す。 今回のジャッジは John D. Burgess と Seumas MacNeill。 普段滅多に聴くことが出来ないほどにレベルの高い演奏を披露したパイパーと演目は次の通りでした。 1st Hugh MacCallum "Donalr Gruamach's March"、2nd Iain MacFadyen "Clanranald's Salute"、3rd Murrey Henderson "Lament for the Earl of Antrim"、John MacDougall "Lady Margaret MacDonald's Salute"、Brian Donaldson "Lament for Donald of Laggan"。 強力なスポンサーと全ての関係者の惜し まぬ努力により、 この新しい企画は上々の滑り出しを示しました。会場となった、Armadale Castle(城自体は廃墟)に付属する厩舎を改造した建物(多くの建築賞を受賞)は、将来的には多くの聴衆を収容する十分 なスペースが足りない事が問題 となるであろう、と書かれてます。 このイベントのスポンサーの筆頭である Clan Donald Lands Trast は1972年に創設され、それ以来、Clan Centre の建設を始めとして、Clan Donald の伝統(復活)に関する数多くの事業や支援を行ってきたとの事。このイベントの創設は中でも大きなステップになった様です。  P44 MacLeod of Colbeck's Lament

については Thomas Pearston

と Taylor

による記事が 1985年11月号に掲載されていますが、今回はそれとはまた別の Ruairidh H. MacLeod

という人による5ページ弱の記事です。 P44 MacLeod of Colbeck's Lament

については Thomas Pearston

と Taylor

による記事が 1985年11月号に掲載されていますが、今回はそれとはまた別の Ruairidh H. MacLeod

という人による5ページ弱の記事です。「Pearston の記事には同感だ。一方、Taylor の記事も大変興味深いものであったが、 "Many of the plantocracy would not have considered that McLeod was a gentleman" という記述については異議がある(下線部は引用者)。」という書き出しでこの記事を始めま す。この一節は、Taylor の記事の締め括りの一文の中にあります。どうやら、この Ruairidh H. MacLeod という方は MacLeod一族の名誉を汚す様なこ の書き方にカチンと来た様です。 この記事に一貫しているのは「John MacLeod of Colbeck(1st & 2nd)は真のジェントルマン(階級)である。本国スコットランドでの生活も含めて、彼らの 人生はこの様に立派なものであった。」という趣旨。 興味深い内容ですが、登場人物が多岐に渡る上、例によって複数の John という名が、時にはファミリーネーム抜きで突然出て来たりするのでその都度大いに混乱させられます。また、原文自体が脈絡無 くてツッコミどころ満載なの で、ほぼ忠実に直訳しつつ(かっこ)内に補足説明、疑問、原文等を加筆しています。かっこが多くて読み難いとは思いますが、 ご理解下さい。(主人公については Taylor の記事では McLeodと表記されていますが、この記事では MacLeod と表記。) John MacLeod が Lewis島で生まれたのは 1710年頃と推定される。 Lewis島の MacLeod 一族は古い系譜の由緒ある家系であったが、17世紀初頭、島に進出した MacKenzie 一族により領土を奪われ衰退した。John MacLeod の叔父は Uig と Lewis島で Earl of Seaforth(つまり、MacKenzie)の森林監督官を務 めていた Munro MacLeod と 推測される。John の父 Donald は Seaforth の領地に於ける収税吏(tacksmen)を務めていた。その当時のヘブリディーズ諸島に於ける収税吏というのは、明らかにジェントルマンの仕事であり、 彼らは皆高い教養を備えていた。 1760年頃、50才にしてジャマイカで十分な成功を収めた John MacLeod of Colbeck は「自分は途絶えてしまった MacLeods of Lewis の正統的継承者である。」という事を主張するためにスコットランドに戻るべきである、という確信を持つに至った。しかし、その時まで、その正統的継承者と しての地位は MacLeods of Raasay が主張していたので、Colbeck が Raasay の MacLeods を訪問して自分の主張を伝えた事、そしてこの訪問を受けて、Raasay MacLeods が早速に(両家の)婚姻関係(match)を企てたのは驚くべき事では無い。 MACLEODS OF RAASAY 当時、Raasay MacLeods のチーフ Malcolm は 65才。彼は '45 Rebellion に参加したが、その際、万一の事を想定して領地を息子(ここでは名前が出てこないが、後の文脈から推して John という名)に引き継いでいた。 Malcolm の娘の Janet は 1743年に Malcolm の古い友人である John Mackinnon of Mackinnon と結婚。(この)John は '15 Rebellion に参加し、その結果として領地を失っていたが、それにも関わらず '45 Rebellion にも参加した。 John Mackinnon は 1756年に死去。Janet が儲けた3人の子の長男 Charles が 18代(Mackinnon)チーフとなり、彼 は Skye と Mull の 領地を取り戻した(唐突な展開で?なのですが、顛末や経緯に関しての記載は無し)。 John MacLeod of Colbeck の (1760年の訪問の際の)主張に対して、未亡人で(Mackinnon の)クランチーフの母たる Janet は絶妙な手を講じた。Colbeck の継承者を Raasay family の中に取り込むため、John MacLeod の妻となる 事を申し出たのだ(でも、Janet は今は Mackinnon では?)。ただ、彼女は既に40才を超えていたのでこの企てにはリスクがあった。John は Janet と1760年に正式に結婚しジャマイカに戻った。 (Janet のこのような企ての裏には Raasay MacLeod を継いだ)兄弟(おそ らく弟?)の John は後継者作りに手間取っていた(という経緯がある)。John は1753年に結婚して6人の子供を儲けていたが、全て娘だった(つまり、その時点では Raasay MacLeod の男子継承者は不在 )。(Janet が政略結 婚してジャマイカに渡った翌年の)1761年になってようやく息子 James が誕生した。 "MacLeod of Raasay's Salute" は、この事(後継者の誕生)を祝して Angus MacKay of Gairloch (Iain Dall MacKay の息子で "The Desperate Battle of the Birds" の作者)によって作曲されたピーブロックである。 ジャマイカに戻った John MacLeod of Colbeck と Janet との間には(同じく)1761年に息子 John が誕生(またまた、John!)。 COLBECK'S CLAIM Malcolm MacLeod of Raasay は1761年8月に死去。翌年3月、John MacLeod of Colbeck は自分こそがが正式な継承者である事を申し出た(という様な事 らしい。まるでお手上げなので以下に原文を…)。 John MacLeod of Colbeck matriculated arms, claiming to be the son of Donald in the Lewis, son of John, son of Torquil, son of John, "which John was the only brother german of Roderick MacLeod, last Baron of Lewis and as such the nearest male heir who survived the male issue of his day" (英国ではこの様な家柄の正当性を証明して紋章を定める法廷があり、スコットランドのそれは Court of the Lord Lyon(Lyon Court)いう 名称の様です。) その当時の Lyon Court の判定は現代よりも緩やかだったが、それにも関わらず Colbeck の主張は認められず、The MacLeods of Lewis の紋章は授けられなかった。その代わり Lord Lyon は Colbeck に対して "burning mountain, on a yellow background, but placed it on a pedestal and added the three legs of Man in a canton in on corner." (…?)という紋章を与えた。 Roderick MacLeod of Lewis の男子継承者は 1571年に認可された Gillechaluim Garbh MacLeod, 1st of Raasay を元祖とするので、Colbeck の系譜はどう考えても 16世紀のこの人物まで辿る事はできないと判定されたのだ。 その後、Janet は ジャマイカで死去。Colbeck は1773年に(つまり63才で)Roderick MacLeod, W.S.(MacLeods 系譜の名家?)の娘である Margaret MacLeod と結婚した。Margaret MacLeod は20才台だったにも関わらず子供に恵まれないまま、Colbeck は1775年に死去。 彼が死去した時、土地と建物を除いた彼の所有する動産、奴隷、牛の総資産は £46,702.19.0にも上った(原文通り。何故か小数点が2つある?)。彼は明らかに非常に裕福な人物であった。 以上の全ての事柄からして John MaLeod は明らかにジェントルマンである。彼は自分こそが MacLeods of Lewis の正当なチーフであると心底考えていた。 JOHN, 2nd OF COLBECK この John(2nd) がどこで教育を受けたかの記録は残っていない。しかし、おそらく彼はジャマイカに住んではいなかったと思われる。MacLeod of Raasay ファミリーは(Janet の息子である)彼を常に注視していた。 1782年、John MacLeod 2nd of Colbeck は John MacLeod of Raasay の7番目の娘である Jane or Jean と結婚した。以降、一家はエジンバラ近郊の Inveresk に住み、Jane はそこで7人の子供を産んだ。その内4人は死産だった。 1797年、Colbeck一 家 は Aberlady(さらに10km程東) に引っ越し。そこでさらに3人の子供が生まれた。 その頃、Colbeck は "The Pricncess Charlotte of Wales' Loyal Highlanders, or MacLeod Fencibles" (極めて由緒ある連隊?)の司令官を命じられた。 1803年、Colbeck一 家はロンドンに引っ越した。翌年、Jane の姪である Flora, Countess of Loudoun は眼の醒める様な結婚をした。その相手は Francis, Earl of Moira, commander-in-chief in Scotland。1817年に Moira は Marquis of Hastings に任命された。(つまり、爵位がワンラックアップした訳。ちなみに、英国貴族の爵位の序列は Duke → Marquis/Marquess → Earl → Viscount → Baron) Jane のもう一人の姪 Eliza Ramsay は Sir Charles D'Oyly と結婚。John MacKay がインド在住の彼女からパイプを贈られた お礼にピーブロックを作曲したのはこの彼女である。 (原文ではこれだけの事しか記述されていませんが、どうやら、"Lady Doyle's Slute" の事をさしていると思われます。以下、Binneas is Boreraig の解説:Lady Doyle was the daughter of Isabella, sister of James MacLeod of Raasay and Major Ross. Her parents died while abroad in India and so she was brought up in Raasay where she grew to know and love the music of the pipes. Subsequently she married Sir Charles Doyle and lived with him in India. There she had a set of pipes made of peculiar native craftsmanship and presented them to John MacKay in Raasay. He composed this tune in gratitude for her interest and kindness.) 1809年1月、Colbeck は "Presented to Colonel John MacLeod late Commandant of the Princess Charlotte of Wales Loyal Highlanders -7 Jany 1809" と刻印された剣を授与された(言うまでもなく授与者は国王で、つまりは大変な栄誉だという事を言いたいらしい)。 その後(正確な年号は記述無し)、Colbeck の唯一生き残っていた息子、Barlow Mitchell が14才で死去。死亡記事には次の通り記述された。"a youth of talents, so great as held out the fairest promise of his conspiciously filing the place allotted to him in society as male heir and representative of the MacLeod of Lewis one of the most ancietn and powerfull clans."(下 線部は引用者) もしかしたら(perhaps)、John MacKay of Raasay が "MacLeod of Colbeck's Lament" を捧げたのは(通説であ る John MacLeod of Colbeck の死去に際してではなくて)この人物なのかもしれない。 John MacLeod 2nd of Colbeck 自身は1823年に死去。死亡記事は次の通り。"In Bury Street, St James', London. Colonel John MacLeod of Colbecks. With him expired the last of a branch of an ancient and distinguished clan."(下線部は引用者) John MacKay がピーブロックを捧げたのは十中八九(probably)この Colbeck と考えられる。しかし、(実は)その頃の MacKay と Raasay family の関係はギクシャクしていた。 Celtic Society の書記である William MacKenzie は、1821年に MacKay から伝えられた苦情を次の様に伝えている。「彼は、現在の扱いに満足していない。自分の能力が十分に評価されず、手当が削減された現状ではもうやってられ ない。この状況から抜け出す最終的な手段として、アメリカに行くことも考えていると話していた。」 John MacKay が その時に Raasay島 を離れたかどうかは定かでは無い。しかし、1761年に自らに捧げられたピーブロックによってこの世へのデビューを歓迎された(↑で記述されている "MacLeod of Raasay's Salute" の事)James MacLeod of Raasay は、1824年の父親の死去に際しては、John MacKay of Raasay か らピーブロックを捧げられていない(つまり、依頼できる様な良好な関係では無かった)。(その僅か一年前)1823年の Colonel John MacLeod of Colbeck の死去に際しては、John MacKay によってラメントが捧げられている事から考えると、これは尋常な事では無い。 John MacKay はその後 Raasay島 を離れ Drummond Castle の Lord Gwydyr ー 後に Lord Willoughby d'Eresby ー に仕える。そして、リタイア後は Highland Society of London の年金を受給しつつ Kyleakin(Skye島/現在のスカイブリッジの麓)にて長い余生を過ごした。 John MacLeod, 2nd of Colbeck は 1783年10月にエジンバラにて Highand Society of Edinburgh(現 The Royal Highland and Agricultural Society of Scotland) の設立について議論した13人の中の一人である。彼は1784年2月9日の初回ミーティングに出席しているが、不思議な事に何故か発起人のメンバーには 入っていない。出席者名簿には MacLeod of Colbeg と記されている。また、この会議には Lt James MacLeod "Younger of Rasa" と記されている甥も一緒に出席した。 …と、唐突にこのレポートは締めくくら れます。最後まで脈略の無い書き方で極めて読み難い文章でしたが、中身はそれなりに楽しめたので良しとします。 P48 James Logan は Seumas MacNeill による3ぺージ弱の記事。 Seumas の頭の中に、1976年 PSカンファレンスに 於いて、Dr Roderick Cannon が、自身の取り纏めた "A Bibliography of Bagpipe Music" に関する講演を行った際に述べたある事柄が、それ以来ずっと引っ掛かっていた由。その事について、この間の考察をまとめた記事です。 さて、本題に入る前にタイトルになって いる "Logan" について予習を…。 パイパー森にとっては、この名を見て 思い浮かぶのは、何と言っても "Logan's Complete Tutor for the Highland Bagpipe" の事です。  1975年に

当時21才だった私にパートナーがスコットランドから持ち帰ってくれたのは、一本のプラクティス・チャンターと、Donald MacLeod によ

るレコード4枚付きの本格的教則本セット、そして、この赤い表紙の教則楽譜集でした。その頃はまだ、CoP

チューターどころか、CoP の存在自体を知る以前です。 1975年に

当時21才だった私にパートナーがスコットランドから持ち帰ってくれたのは、一本のプラクティス・チャンターと、Donald MacLeod によ

るレコード4枚付きの本格的教則本セット、そして、この赤い表紙の教則楽譜集でした。その頃はまだ、CoP

チューターどころか、CoP の存在自体を知る以前です。実は、ピーブロック以外は全く演奏はしなくなった自分にとっては、分厚くて場所塞ぎなだけの存在になってしまった、Scots Guard's や Queen's Own Highlanders の楽譜集と共に、この教則楽譜集もかなり前に処分してしまいました。 ですから、中身については正確に覚えていませんが、Henderson のサイトに掲載されている収録曲一覧の通り、ピーブロッ クも一曲だけ "Cha Till MacCruimen" が入っていた事は微かに記憶の片隅に残っています。ただ、その当時は、いつか将来自分がピーブロックを演奏する様になるとは 到底想像もできなかったので、 どの様に教則されていたのかの記憶は有りません。ただ、やたら長々と混みいった音符が並んでいた様子に、完全に腰が引けた事 だけは覚えています。 表紙に "Entirly Revised by Captain John MacLellan MBE." と、あの John MacLellan が徹底的に改訂したと表記されています。でも、「Logan" って誰?」「改定前の教則本はいつの出版?」といった様な事については知る由も無し。また、例え知ろうとしても当時は知る術も有りませんでした。 しかし、現代は良い時代。例によって早速にネット検索すると、Piping Press の History の項に "Logan's – A History of One of Piping's Foremost Music Publishers" という記事が有りました。まずは、そちらにお目通しを…。 Logan & Co. は1800年代の終わり頃から楽譜集などの出版を手がけ始めた出版社との事。そして、私の手にした Logan's Tutor のオリジナルのリリースは1899年。John MacLellan による徹底改訂版が(版権を引き継いだ?)Patersons Publication Ltd によってリリースされたのは 20世紀半ば、といった事の様です。 実は、どこにも記されては無いのですが、次に紹介する James Logan の生涯及び業績等から勘案して、この人物こそが Logan & Co. の創業者だという事については極めて自然な解釈です。 さて、1976年の PSカンファレンスで Cannon が述べた内容は次の通り。 「大英博物館に収蔵されている Angus MacKay's Book のオリジナルの一冊の "Historical Notes(歴史的背景)" の表題の下に、誰かが "by James Logan" と書いている。そして、このイタズラ書きとも真正ともつかない追記は、明らかに James Logan 自身による筆跡と 鑑定される。」 そこで Seumas はその後12年間に渡って、James Logan が Angus MacKay に Historical Notes 執筆の情報を提供するだけの十分な知識や経歴を持っていたのか? について明らかにすべく思索を巡らせてきました。 そして、もしこの追記が真性で、James Logan が Angus MacKay Book 制作の協力者であったのであれば、そもそも著作者名に何故 Logan の名が書かれていないのか? この追記の真偽の真相に迫るのが、この記事のテーマです。  Seumas は最近になって The Book of the Club of True

Highlanders(1881)の第1巻を精査。James Logan

に関する記述の多くに目を通しました。そしてそこから、彼の人となり、彼の業績、そしてその時代背景について多くの情報が得られたとの事。それらの情報を

元に、まずは次の様に彼の生涯を振り返ります。 Seumas は最近になって The Book of the Club of True

Highlanders(1881)の第1巻を精査。James Logan

に関する記述の多くに目を通しました。そしてそこから、彼の人となり、彼の業績、そしてその時代背景について多くの情報が得られたとの事。それらの情報を

元に、まずは次の様に彼の生涯を振り返ります。James Logan は1795年の Aberdeen 生まれ。Aberdeen 大学の Marischial College で法律を学び始めます。しかし、法律家への道はあるアクシデントが原因で挫折。そのアクシデントとは、ハイランド・ゲームの会場で、コントロールを失った ハンマーが彼の顔面を直撃したのです。 なんとかこの怪我からは回復しましたが、彼は法律の道へ進むのは諦めて芸術の道に進む事を決意。アバディーン伯爵の支援を 受けて、ロンドンの Royal Academy of Arts に入学します。しかし、この道もやはり彼には向いていませんでした。次に彼は建築家を志しますが、これもまた中途挫折。 進むべき学業の道を探る一方で、Logan は The Club of True Highlanders に入会します。そして、彼にとっての生来かつ本質的な関心事は「ゲール文化(Gaeldom)に関する調査や出版」であるという事に気づきました。 ※ この組織が現代まで引き続き活動しているのかは?定かではありませんが、一応こんな Facebook ページが有りました。 彼はいくつかの出版物に寄稿する事を手始めに、その後、"The Scottish Gael" "Gaelach Gatherings" "Clans" といった多くの著名本を出版。また、The Club of True Highlanders、The Royal Archaeological Society、The Gaelic Society といった組織が発行する印刷物を多く手掛けました。 また、個人としても The Club of True Highlanders、The Gaelic Society、The Highland Society of London の書記を務めるなど、精力的な運営委員として各々の組織で尽力しました。 中年期の後半、(生来エネルギッシュな)彼にとっては困難(?)な 時期に陥ります。 1850年に Charterhouse の修道士に推挙されたのです(恐ら くかなりの名誉職なのでしょう)。この間は彼の人生に於い て、しばし静かな日々を過ごす事になります。 Charterhouse は夜間外出禁止時間が設けられていたので、彼は所属する組織の会合に出席した際、門限に間に合う様に他のメンバーよりも早く 退出する必要がありました。 しかし、相変らず組織活動に忙しかったのでしょう、彼のしばしば帰還の遅れについては、権威筋からの非難と抗議が絶えませ んでした。そして、遂に権威筋の堪忍袋の緒が切れて、1866 年に彼は安息地(haven of rest)を失います。(ある意味、ホッとした?) それから数年後、1872年に死去。 彼は明らかに人生の経済的な側面を気に掛ける様な人物ではありませんでした。ですから、経済的には成功したとは決して言え ません。しかし、彼を知る人は、彼がこの国の歴史と伝統を保存するために尽くした努力に対して最大限の賛辞を送っています。 さて、James Logan の生涯を以 上の様に振り返りつつも Seumas は 「果たして、James Logan が真に Angus MacKay's Book の Historical Notes の著者である事を主張する権利が有るのか?」という点についてはやはり疑問が残る、としています。そして、今回の記事を次の 様に締めくくります。 The Club of True Highlanders という組織はスコットランド人、中でも特にハイランダーで構成されていた。彼らはスコットランドのゲール文化(Gaelic Scotland)に関する神秘や伝統についての深く魅了されていた事は確かである。 しかし、彼らの著作の中にはハイランド・パイプに関して深い興味や詳しい知識を示した例は見当たらない。パイパーに関する 記述は度々出てくるが、それらはディナーやその他の社交の場で騒がしく演奏する様子を描いたもの。多くは最 も古くからの歴史あるバグパイプであるという事を主張するに留まり、本来の音楽その物の価値について触れられたものはごく僅 かである。 もし、James Logan の 様なプロ執筆者が古いパイピング・ファミリーの歴史に関してリサーチしていたのであれ ば、少なくともなんらかの記事や著作が残っていて然るべきだ。 それに対して、Angus MacKay 自身は、ゲール語圏(Gaeltachd)のハイランド・パイプ文化の中心で生まれ育ち、恐らく確実に最後のマクリモン・パ イパーたちと出会っている。 彼自身が Historical Notes を執筆したか否かに関わらず、そこに書かれている情報に関しては、James Logan の様なプロ 執筆者よりも、彼の方が遥かに深い知識と理解力を持っていた事は明らかである。 もしも、James Logan 自 身が本当に大英博物館の収蔵本に追記をしたのであるとしたら、おそらく彼はその正しさを証明する事が難しいと知っていたから こそ「自分が書いた」と強く主張する事を控えたのでは無いだろうか? James Logan 自身の出版物に関してさらに深く読み込む事によって、この謎を解く鍵が見つかるかもしれない。 |

|

| 10周年! | ⇒ 音のある暮らし 2017年9月1日 |

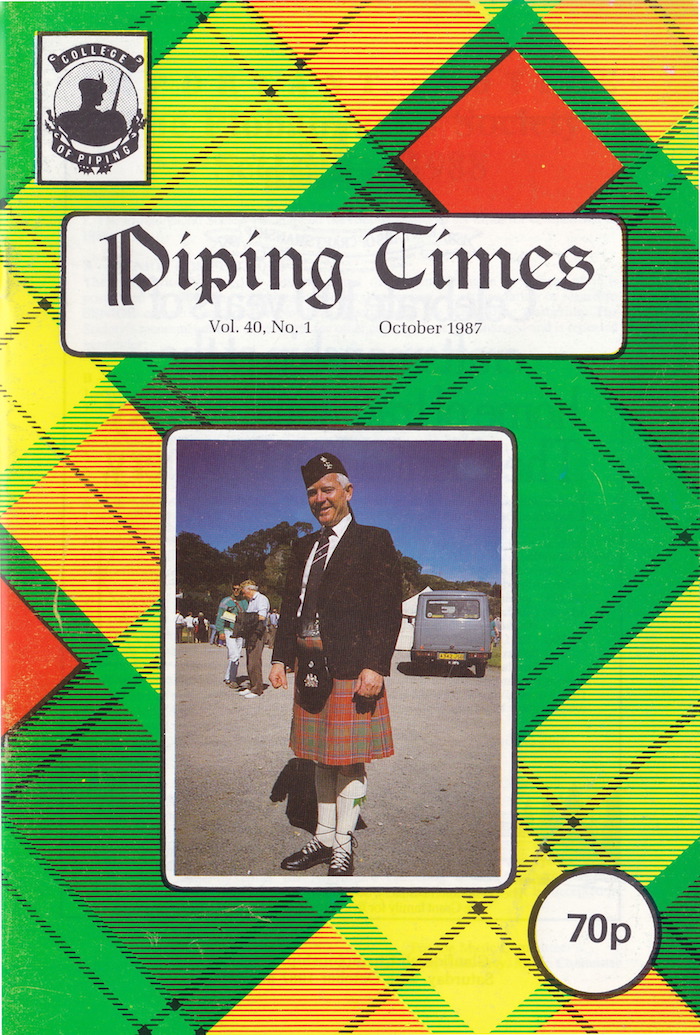

P13 Editorial に Seumas MacNeill

の嘆き節が…。「西暦1987年はハイランド・パイプ世界の中心が突然西方にシフトした年として、パイプの歴史の中で長い間

記憶に残る年とな るであろう。(This year of grace 1987 should long be

remenbered in the history of piping, for on this

date the centre

of the piping world took a sudden shift

Westwards.)」 P13 Editorial に Seumas MacNeill

の嘆き節が…。「西暦1987年はハイランド・パイプ世界の中心が突然西方にシフトした年として、パイプの歴史の中で長い間

記憶に残る年とな るであろう。(This year of grace 1987 should long be

remenbered in the history of piping, for on this

date the centre

of the piping world took a sudden shift

Westwards.)」その背景はというと、まずこの年8月の World Pipe Band Championship に於いて、カナダのパイプバンドが1&2位を獲得。1位は Bill Livingstone 率いる 78th Fraser Highlanders、2位は Terry Lee 率いる Simon Fraser Band。(似た様な名前で?ですが、パイプ バンドには詳しくないので文字通り書き写しています。) Seumas は「バン ド・シーンのこの結果は生粋のスコットランド人にとって確かに酷いもの(bad)だが、Oban と Inverness に於けるソロの結果に至っては完璧な大惨事(a complete disaster)であった。」と表現。以下の様な惨状だった由。 Argyllshire Gathering(Oban) の Gold Medal 部門では1位がニュージーランド人で、それに続く2、3、4位がカナダ人。 続く、Northern Meeting(Inverness) でもスコットランド人は総崩れ。1日目は北米、南アフリカ、カナダ 人が Gold Medal 部門の上位4位まで独占し、Silver Medal 部門でも1位と4位。そして、2日めはカナダ人が(Gold Medal 優勝経験者で競われる最も権威ある)Clasp 部門で1、2、3位、MSR for former winners 部門で1、2位。その状況を「天井が落ちてきた(the roof fell in on us)」という表現で報告しています。 いかにも大げさに報告されていますが、 おそらく殆どの人はスコットランド系の移民の末裔か、たまたまその時点で住居をスコットランド以外に定めていたスコットラン ド人でしょう。なんと、あの Dr. Angus MacDonald さえもこの年はたまたまカナダ在住だったので「カナダ人」という扱いだったのですから…。つまり、側から見ればなんら大騒ぎする様な事でも無いと思うので すが…。 実は、Seumas 自 身も当時のこの状況を、心の底では大いに歓迎していたと思います。↓で紹介している、この年に出版された "PIOBAIREACHD and its Interpretation" の中では、世界中にハイランド・パイプの愛好者が増加し続けている当時の状況を実に誇らしげに描写しています。(ジャパンにも触れられています。) ちなみに、"the centre of the bagpipe world" というのは、当時の CoP のメイン・キャッチコピーです。

では、実際にどんなパイパーが各賞を獲得 したのでしょうか。 P15 The Argyllshire Gathering で4ページに渡って詳しくレポートされています。 Silver Medal は 1st Angus MacColl(Corrienessan's Salute)、2nd Gordon Lang(MacCrimmon's Sweetheart)、3rd George Taylor(The Piper's Warning)、4th Bruce Woodley, Canada(MacLoed's Salute)、5th Michael MacDonald(Corrienessan's Salute)。 そして、Sumas が頭 を抱えた Gold Medal は 1st John Hanning, N.Z.(Isabel MacKay/表紙写 真)、2nd Dr. Angus MacDonald, Canada(Duntroon's Salute)、3rd Scott MacAulay, Canada(MacKay's Banner)、4th Ed Neigh, Canada(Parading of the MacDonald)という結果。 Senior Piobaireachd は 1st Hugh MacCallum(Donald Gruamach's March)、2nd Murray Henderson(Craigellachie)、3rd Roderick MacLeod(Donald Gruamach's March)、4th John MacDoughall(Lament for the Union)。 P24 The Northern Meeting に関する同じく4ページのレポートでは次の通り。 Silver Medal は 1st Darleen Maharija, Canada(名前 から推してイスラム系? どちらかと言うと、この方が仰天モノ!だと思いますが…)、2nd Alison Campbell、3rd George Taylor、4th Neil Smith、5th John MaKenzie, Canada。 Gold Medal は 1st Mike Cusak, U.S.A.(MacKay's Banner) 2nd Chris Terry, South Africa(Duntroon's Salute)、3rd Dr. Angus MacDonald, Canada(Isabel MacKay)、4th Amy Garson, Canada(Parading of the MacDonalds)、5th James Bayne(Parading of MacDonalds)。 そして、Clasp は 1st James MacGillivray, Canada(Lament for Donald Ban MacCrimmon)、2nd Jack Lee, Canada(Lament for the Union)、3rd Bill Livingstone, Canada(Lament for the Harp Tree)、4th Donald MacPherson(The Stewart's White Banner)。 以 上、実際にこの2大コンペの入賞者名を見ても、なんら違和感は有りません。 P19 The Silver Chanter(コンペティションと は名ばかりの)リサイタルのレポート。↓のような豪華メンバーによるこの年の銀チャンター杯は Murrey Henderson に授与された由。   Editorial

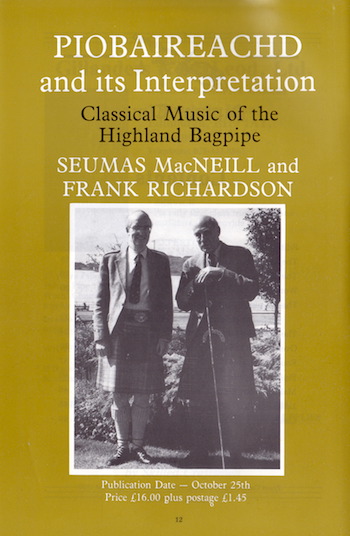

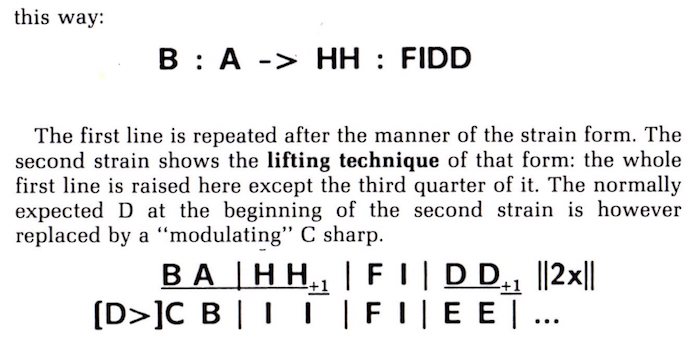

の反対ページ、P12に←この本のカラー全面広告が掲載されています。1987年10月25日発売、定価

£16.00との事。 Editorial

の反対ページ、P12に←この本のカラー全面広告が掲載されています。1987年10月25日発売、定価

£16.00との事。この本は Part1 "History and Structure" を Seumas MacNeill、Part2 "Interpretation" を Frank Richardson が執筆したハードカバーの共著本。後者による序文にこの本の出版に至った経緯が書かれています。 この本がこの形になったのは、Frank Richardson が書いた文章を本にするに当たり、後輩格の Seumas MacNeill にピーブロックの歴史や音楽理論的な構造に関する解説部分を分担して書くように働きかけ、共著という形式をとる事になった由。 Seumas MacNeill は1968年にピーブロックをテーマにした BBCのテレビ・シリーズの放映に併せて、BBC Pubrications から "Piobaireachd - Classical Music of the Highland Bagpipe"(1968)をリリースしていました。こ の序文ではこの著作を「本(book) 」ではなく「パンフレット(pamphlet/仮綴じの小冊子)」と称していますが、その実、約90ページに内容のぎっしり 詰まった立派なペーパーバック本。しかし、残念ながらリリースから20年近く経過したこの当時は既に絶版となっていた様で す。 そんな訳で、Part1については、Seumas による BBC本に準じたものになっています。ただし、判型が若干大きいとはいえページ数は 60ページ弱とBBC本の2/3程度。ほぼ準じた内容の部分、大幅に端折った部分、こちらの方が突っ込んで書いている部分の 3通りが入り混じっています。 中でも、BBC本の要でもあった「ピーブロック構造のタイプ別解説」については、完全にカットされて文中にその名残りが垣間 見えるだけ。ですから、この本は BBC本の代替えになるという位置付けではなく、あくまでも BBC本を補完する著作と捉えるべきです。その証拠に、BBC本については再版の要望が多かったとみえ、その後再版されてか なり長い間 CoP のカタログに掲載れていました。(現在は載っていません。) その様な位置付けとは言え、Seumas ならではの読み易い文章で歴史や構造についてそれ なりに解説されている Part1は、それはそれで貴重な情報源として重宝しました。一方で、Frank Richardson による Part2については、読み難 い文章である上にそもそも中身が難解で何が書いてあるか、当時は殆ど理解できなかったという記憶しか残っていません。 しかし、「一体何がそんなに難解だったのだろうか?」という事すら覚えてないので、この際「30年間のピーブロック道の精 進の成果を試す良いチャンス」だと考え、30年ぶりに Part2を読み直してみました。 そうしたところ、ようやく全体像が見えて来ました。 確かに文章については相変わらず「妙に気取っていて難解」という印象は変わりません。しかし、今回は書いてある内容は概ね理 解できました。その最大の理 由は、私自身のピーブロックに関係する知識が格段に増えた事と、必要な情報へのアクセスが容易になった事。 当時は殆ど初めて目にする名ばかりで、どの名も???だった 20世紀初頭に活躍した著名なパイパーたちの名も、今では皆お馴染みさん。また、引用される様々な曲についてもその曲のイメージは 直ぐに頭に浮かびますし、必要とあらば直ちに楽譜を参照する事ができます。 さて、Part2の文字面は理解できましたが、その中身が Seumas による Part1と同一レベルに貴重な情報か?というとそれはちょっと疑問です。 Frank Richardson の生年は定かではありませんが、記述内容から推して1917年生まれの Seumas よりも少なくとも10才は年長。おそらく1900年代一桁生まれだと推定されます。つまり、この本の執筆時点で満80才超。この事は、カバー写真からも推 して知るべし。 乱暴な言い方ですが、Part2は「長年ハイランド・パイピングシーンに関わってきた一人のお年寄りによる回顧録」といった風情。 4章立てになっていますがその内容は大きく括ると2章づつ前半&後半に分かれます。前半(The Problem/Some Answers)は若かりし頃にパイプの手ほどきを受けた John MacDonald of Inverness に関する逸話がメイン。後半(Fifty Odd Years on the Bench/Kilberry and Rothiemurchus)は、1933年に初めて本格的なコンペティションのジャッジを務めてから、50有余年間の ジャッジ席から(つまり、上から目線で)眺めたパイピングシー ンの様々な思い出話しといった所。 前半の John MacDonald of Inverness に関する逸話の中では、ある曲のある部分を John MacDonald がど の様に表現したか、といった事が沢山紹介されています。つまりは大変貴重な情報、…のはず。ところが、それを伝  え

る術としてこの人が使っているのは、この例の様に、カンタラックの文字列や楽譜に、当時自身で考案した特殊な記号を使って

「長く/短く/特に短く/強調/強く強

調/ポーズ」といった事を示した記述。まるで暗号の様で、幾ら今の私でも到底理解しかねます。(ちなみに、こ

の例は "Lament for the Earl of Antrim" の Var.1の冒頭部分。) え

る術としてこの人が使っているのは、この例の様に、カンタラックの文字列や楽譜に、当時自身で考案した特殊な記号を使って

「長く/短く/特に短く/強調/強く強

調/ポーズ」といった事を示した記述。まるで暗号の様で、幾ら今の私でも到底理解しかねます。(ちなみに、こ

の例は "Lament for the Earl of Antrim" の Var.1の冒頭部分。)一時が万事この様な妙に気取って難解なので、書いある文字面は読み取れても、真に伝えたい中身は読み手には殆ど伝わってき ません。学者であった Seumas MacNeill が論理的かつ解りやすい文章に長けてるのは然もありなんと納得できますが、この方の本業は医者(軍医)。それも、かなり高い地位まで上り詰めた方の様です が…。 後半は、Frank Richardson が初めてコンペティションのジャッジとしてデビューした1933年以降の話題。その年の The Northern Meeting に於いて若輩「アマチュア」ジャッジであるこの人が審査したのは、彼のハイランド・パイプの師匠たる、当時70代後半の John MacDonald of Inverness(1865〜1953)といった「プロフェッショナル」パイパーたち。そして、その後 あちこちのコンペで、Malcolm MacPherson、Robert Reid、Robert Brown と言った錚々たる「プロ フェッショナル」パイパーたちをジャッジしてきた逸話や、Kilberry や Rothiemurchus といった先輩「アマチュア」たちとの親密な交遊関係が連綿と綴られます。 つまり、Frank Richardson の人物像は 1935年に19才で初めてジャッジ席に着いたという、同世代の「アマチュア」の一人 James Campbell Kilberry の姿と見事に重なります。(→1985年 The John MacFadyen Lecture に於ける James Kilberry による講演録) この本のタイトルは BBC本のそれと比べると、メインタイトルが "PIOBAIREACHD" と大文字表記されて、そこに "and its Interpretation" の 3文字が挿入されただけ。サブタイトルの "Classical Music of the Highland Bagpipe" は不変です。ですから、私がこの本の 存在を知った時、当たり前の様に「これは BBC本の改訂版だろう」と想像しました。20年を経過して随分と(異様な程に)立派な体裁になったものだと感心しつつ、 きっとこれこそピーブロック解説本の決定版であろうと大いに期待が膨らんだものです。 ところが、実際に現物を手にしてみると、上で書いた様に Seumas による Part1はなんとも中途半端な内容。そして、何故か共著者が居て後半部分を執筆。本来前半部分を受け止めるはずの後半部分 としては極めてチグハグなその内容に困惑の極み。「大層な体裁の割に一体何なんだろう?」と、大きな違和感を感じました。 ふと思いついて、この本のカバーを外しハードカバーの装丁をためつすがめつ眺めていると、Frank Richardson のある願望が透けて見えてきました。 どうやら、この老人はアマ チュアの大先輩たる Archibald Campbell of Kilberry の Kilberry Book of Ceol Mor を真似て、自分の回想録を背表紙 に金文字が刻印された立派な体裁のハードカバー本の形で残したかっただけなのではないか?  ところが、いざ実際に出版に 臨んでみると、如何せん中身が少々偏りすぎている。 また、背表紙に金文字を入れるだけの厚さを確保するだけのページ数が稼げそうにない。そこで、Seumas MacNeill を抱き込む事を思いついた…。 序文にもっともらしい経緯を書きつつ、如何にも BBC本の続編をイメージさせるタイトルを付ける。前半部分(彼にとっては序章の扱い?)を Seumas に譲る一方で、その実そのボリュームは自らの著作分を超えない範 囲に封じ込める。 Frank Richardson の姑息な意図が徐々に見えてくるに従い、この本を手にして以来、漠然と感じていた違和感の根源は、そもそもこの本の歪んだ生 い立ちに有ったのだという確信が深まりました。 因みに、私の所有する多数のバグパイプ関係の図書の中で、ハードカバーの本&楽譜はこの2冊の他には William Donaldson の "The Highland Pipe and Scottish Society, 1750-1950" と、Roderick Cannon の "A Bibliography of Bagpipe Music" の僅か2冊だけです。 さて、ならば Part2に書かれている内容は本来どう扱うべきか?と思いを巡らせてみました。 思い至ったのは、人物像が極 めて似通っている事からも、1985年 The John MacFadyen Lecture に於ける James Kilberry による講演とセットとしての位置づけ。つまり、講演録や単なる某老人のエッセイとして、あえてこの様な立派な体 裁には値せず、それこそ「パンフレット」の体裁でリリースする程度の(書き様は難解だけど中身は)軽い読み物だという事で す。 こんなモノよりも、Seumas のBBC本 "Piobaireachd - Classical Music of the Highland Bagpipe" の 真の意味での加筆& 充実バージョンや "Masters of Piping"、 あるいは Alex Haddow の "The History and Structure of Ceol Mor" といった本こそ、この様な体裁でリリースして欲しかったと考えるは私だけではないでしょう。 私がこの「老アマチュア・ジャッジのスノビズム満載」な回想録に目を通す事は、おそらく2度と無いでしょう。しかし、30年 ぶりに読み直したお陰で、当時感じた違和感は単に難解 な英文のせいではなく、そもそもこの本の出版の動機が不純だった事に起因しているのを見抜けました。これは、大きな成果だと 言えるかも知れません。 P28 Over the Sea to Skye - Conclusion は1987年 Boreraig Day レポートの締めです。今回も7ページに4枚のカラー写真入りとかなりのボリュームです。 ↓のようなパノラマ写真が見開きページ中段に左右一枚づつ分けて掲載されてい他ので、2枚のギャップを詰めて貼り合わせて 見ました。当日ののどかな雰囲気が良く伝わってきます。   今回もまずは次のような地名が出てきます。 Glen Varragill/Broadford/Kyleakin/Strthaird/Ardvasar/Isle Ornsay そして、検索してもヒットしないゲール語の地名と共に岩石の話になり、 Torridonian Sandstone と言う名詞が登場。検索結果をリンクしておきましたが、どうやらスコットランドのこの辺りを構成している地質(が露出してい る場所?)の事の様です。具体 的にはカンブリア紀に生成された泥板岩(shale)、石灰岩(limesone)、珪岩(quartzite)等から成る 地層といった所でしょうか。専 門用語ばかりなので、到底ついていけず日本語訳して目を通しました。変な日本語でも英語を読むよりは概要を掴み易いと思いま す。現時点で内容を十分に把握 できた訳ではありませんが、今回知り得た情報の中では最も興味深い内容。今後、時間を掛けてじっくりと咀嚼していきたいと思 います。 続いて、スカイ島の南端を巡る道路をドライブ。次の様な地名や城の名が登場。 Armadale/Lock Eishort/Dunscaith Castle ここで突然話題がオシアン伝説に飛ぶのですが、当方の基礎知識不足で追随は無理。 その後、5月号で紹介した Sabhal Mor Ostaig を通り過ぎ、Clan Donald Centre に至ります。この場所で、Centre と Isle of Skye Piping Society 共催によるパイパイピング・コンペティション、ゲール語による歌のリサイタル、スコティッシュ・ダンスなどを盛り込んだイベントが開催される事になってい たのです。 この日の宿はやはり5月号で紹介した3月のセミナーの会場となった居心地の良い Ardvasar Hotel。そこで、イベン トに参加する Patricia & Murrey Henderson、Sheila & John Burgess、Valerie & Hugh MacCallum、Iain MacFadyen などと合流した由。Sumas MacNeill と John Burgess はパイピング・コンペティションのジャッジとしての役目です。 本文では、イベントの様子が詳しく報告されています。 P46 Mainly About Reeds はシリーズ Part4。詳細は7月号を 参照して下さい。 |

|

P15 Mainly About Reeds

はシリーズ Part5の最終回。シリーズ完結に際して、5回分全部をまとめた

PDFファイルをアップしました。リンク先など詳細は7月号を参照して下さい。Theme

Index 《ハードウェアに関する話題》からもリンクしています。 P15 Mainly About Reeds

はシリーズ Part5の最終回。シリーズ完結に際して、5回分全部をまとめた

PDFファイルをアップしました。リンク先など詳細は7月号を参照して下さい。Theme

Index 《ハードウェアに関する話題》からもリンクしています。

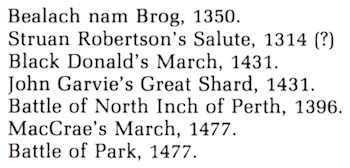

P18 California 1987 は毎年恒例のカルフォルニア・サマー・スクールのレポート。 一文に「今年は日本からの参加者が居なかっ た。おそらく、彼らの内4人は、カレッジのレッスンに適宜参加しているからだろう。」と書いてあります。 どうやら、この当時、東京パイピング・ソサエティーのメンバーの中には、距離的に近い米国西海岸のサマースクールだけでな く、地球の反対側まで出向いて本国 CoP のレッスンに参加する人も増えて居た様です。 因みに、この頃のパイパー森は、その当時既に「東京パイピング・ソサエティー」ならぬ「東京パイプバンド」と化していたこ の団体の活動からはすっかり距離を置いていたので、そんな状況を知る由はありません。 さらに言えば、1987年3月の子供の誕生前後の数年間(1986〜1992年)はバグパイプ自体に全く手を触れていな かった、という状況。また、ほぼ同時期に "Piping Times" の購読も一時中断していた経緯は、1978年9月 号の "Piping Times" に書いた通り。つまり、言ってみれば、この時期はパイパー森のパイピングライフ的には正に "The Dark Age" でした。  この号で最も興味深いのは、P27 Cremona and the MacCrimmons。 これは、マクリモン一族の由来に関する諸説の内の一つ「ク レモナ出身説」に関して、Thomas Pearston がイタリアまで出掛けて実施したフィールド調査のレポート。Sumas MacNeill の著作でも度々引用されている一件です。 このレポートが最初に "Piping Times" 誌上に掲載されたのは1953年(1月号)との 事。つまり、今月で5回の連載が完了したばかりの Mainly About Reeds シリーズの初掲載と同じ年。おそらく、Sumas MacNeill は「そう言えばこの年にはもう一つ、最近の読者の目に触れていない重要な記事が有ったな〜。」と、思い起こしたのではないでしょうか。こちらの方も、この 号から始まって(次の1987年12月号は抜かして)1988年4月号までの5回の連載。総 ページ数は 26ページです。 実はこのフィールド調査の成果を乱暴に要約してしまえば「1515年のクレモナには Bruno 家が一戸存在したが、1585年には一戸も存在しなかったことを確認した。」という事に尽きます(⇒Canntaireachd No.17 参照)。 しかし、26ページを費やしたこの記事では、そこに至るまでの手間の掛かった道のりが丁寧にレポートされると共に、マクリ モン一族の由来に関するその他 の諸説や、それらとも異なったまた別の角度からの考察などにも触れられていて、多彩な内容の記事になっています。(「多 彩」を意訳すると「支離滅裂」となります。) Thomas Pearston の文章も英語自体は Sumas MacNeill と同様に極めて読み易いので、力まずに読めるだけは有難い限 り。 まず、今月号 Part1はイントロダクション。 「マクリモン一族はスコットランド生え抜き ではなく、外から来て定着したと言う事は定説として受け入れられている。その出身地が諸説あると共に、  正確な渡来時期についても定かでは無い。想定される中で最も早い時期とされる

1500年頃だとした場合、ピーブロック自体はその時までには既に演奏されていたと言う証拠が残っている。」…

として、マクリモンの時代よりも前に演奏されていたと思わしき曲の右の様な年代入りリストが挙げられています。 正確な渡来時期についても定かでは無い。想定される中で最も早い時期とされる

1500年頃だとした場合、ピーブロック自体はその時までには既に演奏されていたと言う証拠が残っている。」…

として、マクリモンの時代よりも前に演奏されていたと思わしき曲の右の様な年代入りリストが挙げられています。しかし、この様な曲が存在したとしても「マクリモン一族がピーブロックの作曲形式を完成さ せると共に、その創作を促進させるカンタラックという詠唱によるシステムを創出した、という事もまた定説である。」 と書いています。 また、こんな一文も「(各地の)クランのお 抱えパイパーがマクリモン・カ レッジに演奏技術習得の為に派遣されたという記録は多く残っている。その様な教習は通常7年間でおよそ150曲のピーブ ロックを習得したと伝えられてい る。しかし、中には15年間の教習で300曲を習得した生徒も居たという言い伝えもある(Iain Dall MacKay の事?)。」 マクリモン一族の由来についての諸説の中で、彼らがクレモナから渡来したという「"the Italian Cremona theory" については2つの根拠が有る。一つはその名前の相関関係。2つ目は1826年の Captain Neil MacLeod of Gesto の出版物に記されている内容。そこには『マクリモン一族は1510年頃クレモナを出た Pietro Bruno というイタリア人を起源とする。』と記述されていて、この情報の出所は最後のマクリモンたる "Ian Dubh" とされている。」 「英語に訳すと "Brown" を意味する "Bruno" は、イタリアでは『名』としては一般的だが『姓』としては非常に稀」な事を 確かめるため、実際に各地の電話帳から Bruno 姓を数え出しています。その結果は「ローマ:95戸、ナポリ:33戸、ミラノ:0、ブレシ ア:2戸、クレモナ:0」でした。 出生についての記述は次の通り。「Pietro Bruno は1475年頃に牧師だったと伝えられる Guiseppe Bruno の息子。Pietro は宗教的な対立から1510年にクレモナを離れたと伝えられる。」  Thomas Pearston

はこの件に関して何らかの情報を得るために1952年の夏に現地に向かうことにします。「もしも、この件について何の糸口も掴めないとしたら、

クレモナ説の信憑性が輝かしいものでは無くなり、少なくとも陰りがさすであろう。」と考えていました。調

査を実行する為にわざわざベルリッツ・メソッドでイタリア語を学んで準備したとの事。 Thomas Pearston

はこの件に関して何らかの情報を得るために1952年の夏に現地に向かうことにします。「もしも、この件について何の糸口も掴めないとしたら、

クレモナ説の信憑性が輝かしいものでは無くなり、少なくとも陰りがさすであろう。」と考えていました。調

査を実行する為にわざわざベルリッツ・メソッドでイタリア語を学んで準備したとの事。話は脱線しますが、ベルリッツ・メソッドはドイツ生まれの Maximilian Berlitz(1852〜1921)がフランスのプロバンスで1878年に創設した語学学 校を端緒とする、という事を今回知りました。古い歴史が有るのですね。 続いて Bruno と関連が推察される2人の聖人について。 「イタリアには "Bruno" という名の2人の有名な宗教理論家が存在する。一人はドイツのケルン生まれの Saint Bruno(1030〜1101)。彼は "Carthusians" という修道士の秩序を創設した。このBruno一族は南イタリア Calabria 地方に居を定めた。この地方の最高峰の山の名は Bruno と名付けられている。 もう一人はさらに有名人 で、マクリモンのルーツと言われる Bruno と直接的な関係性が考えられる Geordano Bruno(1548〜1600)。ナポリ近郊の街 Nola で生まれたイタリア人哲学者で…」と、こ の人の生涯についての記述が続きます。しかし、ここではその生涯についてごく手短に記載されているだけなので、それだけを読 んでも茫洋としたイメージしか掴めません。そこでいつものようにまずは Wiki のジョルダーノ・ブルーノの項にお目通し願います。 どうです?凄い人ですよね。そして、Wiki と同様の内容を手短かに説明した Thomas Pearston の文章の次の一文は次の通り。 "It is not stated that he was a musician." …と、西洋史的には超有名人であるにも拘らず、一般的には知られざるこの人の一面を満足げに明らかにします。そして…、 「1828年に出版された The Gesto Canntaireachd Collection に "The Lament for the Laird of Annapuil" として掲載されている曲は、この Bruno との極めて重要な関連性がある。Gesto Collection が1826年に発売禁止処分を受けた際には(へえ〜、そうなんだ)、この曲 のタイトルは実は "The Lament for Geordano Bruno" だったと推測されている。 この曲は、P/M William Gray の楽譜集では "The Lament for the Laird of Annapool or Annapuill" というタイトルで掲載されている。 長い間、多くの人がこの地名の正確な場所は 一体何処なのか探し求めている。私も、スコットランドやアイルランドの地名について探索しているが、答えは得られていな い。1828年の Gesto では "Ainapule" と呼ばれている。(前段との脈略が無い様ですが…) この曲はマクリモン一族の一人が作曲したと 言われている。確かに、"The Lament for the Children" との類似点は有る。」(実 際は Iain Dall MacKay 作) 「もう一つの微かな繋がり は、マクリモン一族が作曲のために使っていた "Sheanntairechd" と呼ばれる(口承の)サ インシステムと、知性溢れる哲学者との間の神学的関係性に存在する。マクリモン一族が使っていたこのサインは高い秘密性を持っていた。こ れは、神学的影響を濃く感じさせるものである。いわゆる "Simon Fraser" 談話によると『このサイン言語は秘密厳守の誓いの下に伝授された。また、このサインと共にピーブロック作曲の技 法は最後のマクリモン "John Dubh" の死去に際して意図的に途絶された。』と伝えられている。」 「Angus MacKay によると、(マクリモン・カレッジの)各々の生徒たちは、教室に同時に入る事は許されず、一人一人が個別に招き入れ られて伝授された、と伝えられる。これは少々奇妙に思える事だが、つまりは、テクニックやリズムを秘密裏に伝授 する手法を説明しているのである。」 P34 Farewell To The Crunluath-a-Mach のライターはあの James MacIntosh。 終了したばかりの Oban と Inverness のコンペティションの結果を見て、急いで筆をとる必要が有ると感じたとの事。頭のてっぺんから湯気を吹き出しながら書いている様子が伺えます。 何に対してそれ程憤まん遣る方無いのか?と言うと、この2大コンペに於いて、"Donald Gruamach's March" と "Lament for Donald Ban MacCrimmon" を Crunluath-a-Mach 抜きで演奏したパフォーマンスが優勝を獲得してしまった事に対してです。 「我々のプレミアなイベント(our premier events)に於いて、我々の最高のプロフェショナル(our top professionals)たちが、偉大な古典曲(great classic tunes)を演奏するに際して、曲を完全に演奏しないにも拘らず賞を獲得した、と言うことに対して疑問を呈さざるを得ない。」 と…。 ちなみに10月号のこれら2つのコンペティションのレポートに照らし合わせてみると、前者は Argyllshire Gathering の Senior Piobaireachd に於ける Hugh MacCallum の演奏。後者は Northern Meeting の Clasp に於ける James MacGillivray の演奏を指している様で す。 そして、次の様に続けます。「私は 『Lament に於いては a-mach は演奏しない。』と言う意見を聞いた事が有るが、一体どの権威者がそんな事を言っているのか疑問に思っている。少なくとも、私の50年間の教師の中に、そ の様な事を述べる人は居なかった。」 因 みに James MacIntosh が主に師事したのは Bobs of Balmoral たる Robert Brown と Robert Nicol です。 「ピーブ ロック・ソサエティー がこの決断を下したのだろうか? 私自身、ソサエティーのジャッジ委員会のメンバーかつ指導者として、ソサエティーを代 表している一員だと思っているのだ が…。a-mach 抜きのバリエイションを受け入れる線引きを一体何処に引けばいいのだろう? a-mach を教えるのは時間の無駄なのか? もしも、a-mach 抜きの演奏でも賞に値するとしたら、今後出てくるパイパーは皆、a-mach など演奏する者は居なくなるだろう。我々は a-mach を演奏出来ない、新しい世代のパイパーを育成しようとしているのだろうか?」 …といった彼なりの義憤に満ちた主張が続きます。「ジャッジの判定はそ の後のパイピングの進む方向性を決定づけるものであり、自分としてはこの様な事態を極めて深刻に捉えてる。ピーブロッ ク・ソサエティーと C.P.A(Competeing Pipers Association?)はジャッジ達に対して、この件に関する指示を早急に出すべきだ。」と警鐘を鳴 らします。これに続く次の一文は純粋にシビれる程カッコイイ表現なので、原文を引用します。 "As judges we are the guardains of the traditonal music and should be encouraged by the Piobaireachd Society to respect the tradition." 以上、James MacIntosh の気迫の文章を紹介しました。しかし、彼が事態を憂う気持ちも解らないでも無いですが、私には彼の懸念は少々的外れだと思います。 パイパーが Crunluath-a-mach を演奏するのは、何もジャッジに対して自分の技量を証明するためだけじゃ無いでしょう。Crunluath-a-mach はコンペで演奏しなくてはならないから伝承されて来たのではなく、イカしたバリエ イションだから伝承されるべくして伝承されて来た、という事は自明の理。 聴いているだけでは余り実感しませんが、レパート リーにしてみると Crunluath-a-mach が見事にハマるという曲が有ります。その場合は否が応で a-mach を演奏したくなるものです。 私の限られたレパートリーの中でも、"Patric Og" 然り、"Earl of Antrim" 然り。また、"Desperate Battle"、"Vaunting"、"MacGregor's Salute" の場合は Taorluath も Crunluath もダブルで a-mach が超絶のカッコ良さ。さらには、"The Battle of Audern" に至っては「この曲で a-mach 演奏し無くしてどうするの?」って曲。パイパーズ・ハイの中でも特に最後の a-mach ハイを味わうための曲と言っても差し支えないでしょう。 一方で、"Ronald MacDonald of Mor's" の場合は、どちらかと言うと a-mach は蛇足に近い。そして、"Lament for Alan, My son" の場合は「悩ましいなあ?」と考えてしまう。…という具合に、事ほど左様に曲によって a-mach の必然性には濃淡があります。 さて、James MacIntosh が気掛かりになった、"Donald Gruamach" と "Donald Ban" について。残念ながらこの2曲はどちらも私のレパートリーにはなっていないので、a-mach の必然性が濃いのか薄いのかは実感できません。しかし、一目(聴?)瞭然で誰もが客観的に断言できる事は、どちらも共に極めて長大な曲だという事実。 "Donald Ban" はおよそ25分の "Harp Tree" に継ぐ全ピーブロック中 No.2に長い曲で平均的に20分程度。私の音源コレクションの中で最長は William M. MacDonald による演奏で 22:24。"Donald Gruamach" のフル演奏音源はコレクションが2つしか有りませんが、Iain Speirs の演奏が 19:20、Faye Henderson の演 奏が 18:55 という具合。 おそらく、この年のセットチューンとしてこの長大な2曲を指定しようと決めた時、ピーブロック・ソサエティーの Music Committee としては、一人当たりの演奏時間を無闇に延ばさないために「特例として Crunluath-a-mach を必須とはしない」としたのではないでしょうか? 参加者や直接関係するジャッジたちには周知さ れていたが、コンペティターでも2大コンペのジャッジでもない James MacIntosh にはその旨が伝わっていなかった…。ちなみに James MacIntosh がアメリカに移住したのは1982年ですから、5 年間が経過したこの頃にはすっかり外様扱いだったのかもしれません。そんなちょっとした疎外感が爆発した? …と読み解ける様な気がします。関係者の誰かが、丁寧に顛末を説明してあげる必要があった様です。 参考までに、この時の Argyllshire Gathering Senior Piobaireachd のジャッジは John D. Burgess、Andrew MacNeill、Donald Morrison という錚々たるメ ンツでした。  P36 Port A' Mheadair and Robert Sinclair's Wife's Lament は Frans Buisman による第3弾目のシリーズ。今回は2回連載です。このシリーズはテーマが特定の曲に定められているので、前の2つ(1985年12 月〜1987年1月、1986年12月〜1987年2月)に比べて若干は取っ付き易いかな?といっ た感じです。 …と言っても、そこはあの Frans Buisman、解析の対象となっている曲は誰もが知っているような有名曲では無くて超レアな曲。PS Books に載っている 264曲のタイトルなら、完璧と言わないまでもほぼ頭に入っている私でも、この2曲のタイトルは完全に??? まあ、前者はゲール語タイトルなので仕方ありません。実はこの曲の英語タイトルは "The Bicker" です。ただし、同名タイトルのピーブロックが2曲あって、今回取り上げられているのは "No.1/Hioen aen oem"(PS Book No.4/P107)の方。因みに、もう一曲は "No.2/Hiendo hiendo/Two-faced Englishman or Stutherland's March"(PS Book No.11/P350)です。 後者 "Robert Sinclair's Wife's Lament" は言うまでもなく英語タイトルであるのは確かですが、こんなタイトルはこれまで一度も目にした事がありません。それもそのはず、この曲の出典は Colin Campbell's Manuscript, vol.1 no.47 と の事。 今回の記事は、Angus MacKay Manuscript にそのタイトルで収録(no.106)されている前 者と、Colin Campbell Manuscript に後者のタイトルで収録されているこの2曲は、いわゆる「異名同曲」であるとしつつ、後者の曲について、Colin Campbell とはまた別の Ronald MacDougall の楽譜(PSサイトにも APサイトにも未掲載)を比較しながら、それぞれの細かな相違点&相似点について解析されています。比較するテーマは Part1のこの号は "Taste" について、Part2の次号は "Phrase Structure" との事。  まず右は、Colin Campbell と Ronald MacDougall

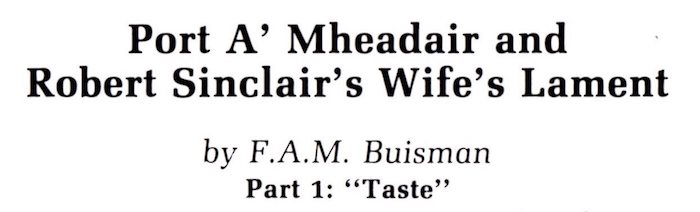

に於けるそれぞれのテーマノートの構成を比較した表。この表を参照しながら次のような解説が連綿と続きます。 まず右は、Colin Campbell と Ronald MacDougall

に於けるそれぞれのテーマノートの構成を比較した表。この表を参照しながら次のような解説が連綿と続きます。"Anyone fmiliar with scales that proceed by steps measuring whole tones and minor thirds, can feel that the appearance of C is something unexpected." …(沈黙)言うまでもなく、楽理の知識ゼロの私にとっては、この説明は遥かに理解を超えています。しかし、次の一文と例示 された楽譜による説明から、筆者の言わんとする事が何となく伝わって来ました。 "A Change of the original taste is found in a few more piobaireachd compositions. These involve but passing notes in most cases. Still, the effect can be quite remarkable as, for instance in the first Variation of Mal an Righ." (斜体:原文/太字:引用者)  この方はやたらとゲール語タ イトルを使う事が苦々しい限りですが、"Mal an Righ" とはつまりは "King's Taxes" の事。↑のバリエイション3小節目の太い矢印が示されている箇所が、つまりはこの曲に於ける「テイストを変化させている」部分と言う事の様です。 (その後、さらに何やら難しい説明が有りますが、私には到底読解不可能に付き省略。) 話は表題の2曲に戻り「この2曲の最も際 立ったテイストの違いは F音の扱い。F音は紛れもなく Campbell setting の重要なテイストである。」 として、次の様な(bugpiper さん作 The Sister's Lament の楽譜を 彷彿とさせる)2曲を一行毎に対照させた楽譜が示されています。(様々な矢印部分に注目)   そして、この楽譜を参照しながら微に入り細に入り、詳細な解説が1ページ半ほど続いたところで、次号へ続くとなります。 少しは取っ付き易いと言っても私に出来 るのはこの程度。甚だ稚拙な紹介で申し訳ありません。まあ、今回は上の楽譜を見比べながらなぞってみて、この2曲のテイスト の違いを実感して頂けたら幸いです。  P47 B.B.C.

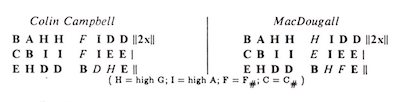

Radio Scotland はパイピング関連 BBCラジオプログラム11月予定表。 P47 B.B.C.

Radio Scotland はパイピング関連 BBCラジオプログラム11月予定表。2017年10月21日〜の Pipeline で「"Pipeline" の前身の番組の "Music for the Pipes" からの音源」 と言って1986年の音源が紹介されていました。 確かに、当時掲載されていた翌月のプログラム予定表にその番組名が出ていました。当時は、このプログラム予定表は日本在住 者にとっては「遥か遠い国の出来事」以外の何ものでもなかったので、この番組名を意識した事も有りませんでした。 |

|

今回、記事を書くに臨んで事前に

ページをペラペラ捲っている時、P15 Milbank

Cottage のタイトルが目に留まりました。 今回、記事を書くに臨んで事前に

ページをペラペラ捲っている時、P15 Milbank

Cottage のタイトルが目に留まりました。この記事は 1953年のクレモナ・ツアーレポートの再掲載を一回お休みした Thomas Pearston による1ページ完結のレポート。 この曲は私の極めて限られた非ピーブロック・レパートリー(だった)曲の一つです。 私が、スコティッシュ・リズムに反応する自身の感受性を自覚したのは1972年に、"Highland Whisky" というストラスペイを聴いた時の事。 その時の顛末については以前 My Roots Music に書きました。私は18才で未だハイランド・パイプに目覚める前。兎にも角にも私の感性が直感的に反応したのは「スコッチスナップ」の効いた、飛び跳ねる様な独特なリズム感でした。 ですから、実際にハイランド・パイプを演奏する様になった後も、私のお気に入りはスコッチスナップの効いた曲。それらの多 くはストラスペイですが、中にはマーチに分類されている曲もあります。中でも、この Milbank Cottage という曲は極めて濃厚にスコッチスナップの効いたマーチの代表格。 しかし、いくらマーチに分類されているとはいえ、こんなつんのめり感の強烈な曲を当時の未熟な東京パイピング・ソサエ ティーが、バンドチューンとしてセレクトする訳は有りません。私がこの曲と出会ったのは、プロフェッショナルなトラッドバン ドの草分け的存在、"The Boys of the Lough" の 5th アルバム "The Piper's Broken Finger" (1976年)です。当時このバンドにはハイランド・パイパーは在籍していません。…にも関わらず、この奇妙なアルバムタイトルが付けられている理由は次 の通り。 当時彼らのツアーには Finlay MacNeill と いうハイランド・パイパーが同行し毎回のステージで何曲かにゲスト出演して居ました。このアルバムにこの人のパイプをフィー チャーしたオリジナルのリールを録音しようとした時、不幸な アクシデントで彼が指を骨折。その後、完治後に録音しアルバムは無事にリリースできたのですが、その際にこの顛末をそのリー ルとアルバムのタイトルにしたのです。  Finlay MacNeill はパイパーである だけでなく、オリジナルアルバムもリリースする程の名の知れたガーリックシンガー。実は私は 1977年2月にロンドンで Boys of the Lough のコンサートを観たのですが、その際にもこの人が朗々とアカペラでガーリックソングを歌っていました。そして、歌に続いてバ ンドメンバーと一緒に演奏した のが、タイトル曲とは別に M&Rセットとしてこのアルバムに収録されていた、この Millbank Cottage という曲でした。 改めて楽譜を眺めてもコテコテにスコッチスナップ満載なこの曲、今となってはプラク ティス・チャンターでなぞろうとしても到底こなせません。まあ、リズム感欠如で指もまともに動かないパイパーだった当時も、 まともに演奏できたとは言い難かったですが…。 当時は(特にライト・ミュージックについては)曲の由来などを意識する事はありませんでした。ですから、この曲についても 「作者は誰で、曲のタイトルには どの様な背景があったか?」などという事について、思い馳せる事もありませんでした。ですから、作者の名前とここに書かれて いる様な由来については、今回 初めて知りました。  今では、ネットでチャチャっと検索すれば、この記事とほぼ同じ内容のデータベースのページが

簡単にヒットします。でも、当時としてはこの様な記事は大変貴重な情報。因みにネットに掲載されている写真の出所もおそらく

同じ写真だと思います。

今では、ネットでチャチャっと検索すれば、この記事とほぼ同じ内容のデータベースのページが

簡単にヒットします。でも、当時としてはこの様な記事は大変貴重な情報。因みにネットに掲載されている写真の出所もおそらく

同じ写真だと思います。写真の趣旨 はこの曲のタイトルの由来となった1887年に建造された Millbank Cottage が 100年後の当時も残っているという証し。そこには、作曲者の姉(か妹)が住んで居ました。  そこで、物は試しにと Googleマップ・ストリートビューで現地(Station

Rd. Uphall)を探ってみました。 そこで、物は試しにと Googleマップ・ストリートビューで現地(Station

Rd. Uphall)を探ってみました。すると、直ぐにこのコテッジが見つかりました。→ は30年前の写真と同じアングルからキャプチャーした画像。言うまでもなく現時点ではこの Milbank Cottage は築130年です。 付近を眺めて観ても、ビクトリア時代に建てられた郊 外の住宅団地といった風情で、決して豪奢な戸建邸宅街では有りません。それにも拘らず、隣近所も含めてこれほどの長い期間建 て替えもせず不変なのは、やはり 石orレンガ造りの成せる技? そして、地震が無い事のメリットでしょうか。 ところで、久しぶりにスコッチスナップ 満載の楽譜をなぞっていて、ふと気付いた事があります。それは「A-mach と Scotich snap はスコットランド独特の『つんのめり感』が共通している。」という点。それが、どうした? う〜ん、楽理的素養ゼロなパイパーの単なるつぶやきです…。無視、無視…。 P16 Glenfiddich は The Grant's Championship から通算14回目、Glenfiddich に名称変更されて3年目のコンペティションのレポート。(このイベントのコンセプトについては 1985年12月号参 照。) 1987年の結果は以下の通り。 1st ★★★ Iain MacFadyen

"The Battle of the Pass of Crieff"(77、81、84、86年の覇者) (冒頭の印は過去3カ年の連続出場状況/★は出場 /☆は初出場/_は参加実績無し/順位はピーブロック部門) オーバーオールチャンピオンは MSRと両部門で共に 2nd を獲得した Murrey Henderson でした。⇒ 1987年11月号の表紙写真 興味深いのは、昨1986年に揃って初出場を果たして、その後長年に渡って華々しい成果 を上げている、Willie MacCallum と Roderick MacLeod のご両人共に名前が無い事。お2人ともまだまだトップパイパーへの発展途上だったのですね。

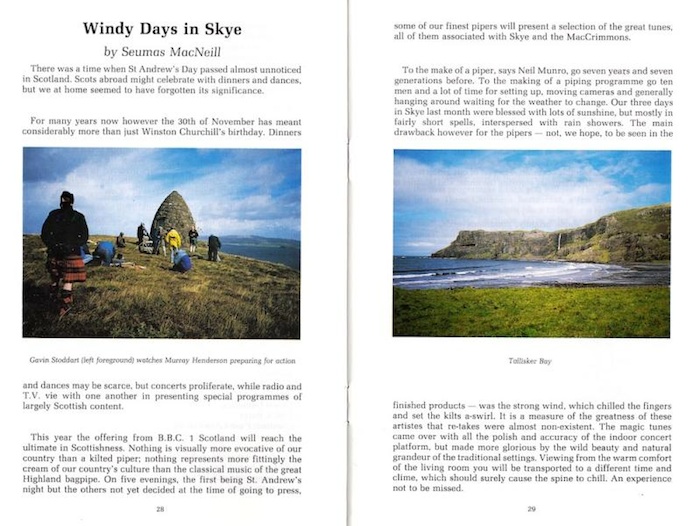

P28 Windy Days in Skye は BBC TV Scotland によるピーブロックをテーマにしたテレビ番組製作にまつわる撮影記。以前、2010年8月の音のある暮らしで紹介した通り、この時の映像は山根先生が英 国のご友人からダビングしてもらったというビデオに収録されていました。レポーターはこの番組でナレーションを務め、各曲の 説明をしていた Seumas MacNeill。 レポートに書き出しに興味深い事が書いてありました。曰く…、 「11月30日の St Andrew's Day は外国在住のスコットランド人にとっては極めて重要な日で、ディナーや夜通しのダンスで祝うのが通例になっているが、当 の本国では殆ど忘れ去られてい る。11月30日というの は、もう長い間、単にウィンストン・チャーチルの誕生日を祝う日となっている。」 との事。 え〜、そうだったんだ。 確かに、私の在籍していた当時の(そして、おそらくその後も)東京パイピング・ソサエティーが、年間スケジュールの中で最 も重要な役割を担う2大イベントと言えば、毎年ホテルオークラで開催されていた11月30日の St Andrews Day と1月25日の Burns Night でした。言い換えれば「この2つのイベントを如何 に立派にこなすか?」という事が当時のソサエティーの最大の命題であったと言っても過言では無いと思います。 それが、本国では殆ど忘れ去られている…。 う〜ん「ふるさとは遠きにありて思ふもの」というのは洋の東西を問わない様です。 本国では11月30日のディナーやダンスなどはごく少なくなっていて、その代わりにスコットランド文化をテーマにしたコン サートやテレビ、ラジオの特別 番組が増加。その中で、この年の BBCの企画は「スコットランドらしさの頂点(the ultimate in Scottishness)に達 するものである。」と賞 賛。これに続く一文がまた如何にも Seumas らしい言い回し。名言集に入れたい程シビれます。 "Nothing is visually more evocative of our country than a kilted piper; nothing represents more fittingly the cream of our country's culture than the classical music of the great Highland bagpipe."(太字:引用者) 具体的には、St Andrew's Night に第1回が放映される全5回のシリーズとして、スカイ島とマクリモン一族に纏わる選りすぐりのピーブロックを、当時最高のパ イパーたちがそれぞれの曲に所縁ある場所で演奏するという企画。確かにピーブロックに関するあらゆる想いを詰め込んだ贅沢極 まりない内容です。 11月に行われたこのスカイ島での3日間のロケ中、時折にわか雨で退避させられる事を除けば、概ね晴天に恵まれたとの事。 しかし、何よりもパイパーたちを 悩ませたのは「強風」。11月の寒風は指を凍えさせ、キルトを巻き上げる。…かと言って、選りすぐりのパイパーたちの大物ぶ り(greatness of these artistes)を考えれば、ロケをやり直すという事は殆ど不可能に近い、という状況だった由。Seumas は次のように書いてい ます。またまたシビれます。 「(普段)魔法の音楽は平滑で磨き上げられた室内コンサートのプラットフォームの上から届けられるものであるが、(その曲 に)所縁のある現場の風景が有する野生の美しと自然の壮麗さは、その音楽をより一層荘厳に響かせる。(The magic tunes come over with all the polish and accuracy of the indoor concert platform, but made more glorious by the wild beauty and natural grandeur of the traditional settings.)」(太字:引用者) この企画には BBC としてもかなり力が入っていた様です。なぜなら、プロデューサーにはテレビ・スコットランド全体のトップであると同時に自身 もパイパーである人物が就任。そして、この人物だけでなく番組 ディレクターもパイパー。そして、撮影クルー全員がパイピングに対して鋭い感性と熱い想いの持ち主揃い。強風に悩まされなが らも、皆がスカイ島の美しさと音楽を心から楽しんでいた由。 ロケ初日はまず Boreraig の MacCrimmon's Cairn での撮影。晴天の輝く日光に照らされたマクリモン記念碑の際で、Murray Henderson による "Lament for Patrick Og MacCrimmon" の収録が行われました。演奏者である Murray のサポート役として、続く Tallisker Bay での収録が予定されていた Gavin Stoddart が同行していました。 準備が整い、Murray Henderson が定められた位置に付きパイプを抱えて最初の一音を出した途端に一陣の強風が彼を襲い、縁なし帽(bonnet)を丘の下まで吹き飛ばしてしまいました。 結局、彼は最後まで帽子無しで演奏する羽目になりました。 その日の午後、Gavin Stoddart の演奏を収 録するために一行は Tallisker Bay へ。しかし、ここで風はさらに威力を増します。およそ100mの高さがある滝から落ちる水は、落下する間も無く風に煽られて 上空に吹き上げられるザマ。翌 日の天候回復を祈りながら一行は退却するしか有りませんでした。 2日目、一行は Tallisker Bay に戻ります。天候は回復し滝の水は正しい方向に落下。Gavin Stoddart による "Lament for MacSwan of Roaig" の美し演奏が素晴らしい景色の中で収録できました。 そして、次のステージ、Dunvegan Castle へ。ここで収録されたパフォーマンスは Iain MacFadyen による "MacLeod's Salute"。 この城はピーブロックを語り、演奏する場所として最も適した場所。もしも、その後の天候が致命的に悪化した際には、最後の 手段として残りのパフォーマンスは全てこの城内で収録する事となっていました。 3日目のパイパーは John Burgess と Hugh MacCallum。 John の演目は "A Flame of Wrath for Squinting Patrick" 。当初案は、スカイ島対岸の Glenelg で収録するプランでしたが、移動距離の面からボツ。次案として、Dunvegan Castle 内での収録が検討されましたが、これは日差しの方角がネックとなりボツ。最終的に、Waternish 半島の Stein での収録となりました。 ある屋敷の庭園での収録。徐々に風が強くなりましたが、どうにか撮影不能になる間際に終了できたとの事(表紙写真参照)。ここで一つのアクシデントが発生。休憩時間に John のチャンターからシルバーソールが外れてしまっている事が判明したのです。John の装備はどれも価値の付けられない貴重な品であるのは誰もが知っているので、関係者皆で血眼になって探した結果、無事に発見された由。  Stein

よりさらに数キロ北に位置する Trumpan

Church(の廃墟)での最後の収録に臨んだのは Hugh MacCallum。 Stein

よりさらに数キロ北に位置する Trumpan

Church(の廃墟)での最後の収録に臨んだのは Hugh MacCallum。この人はどう言う訳か過去のテレビ収録やハイランドゲームに際しても、冷たい雨や暴風雨の中と言った極めて酷い天候の下で 演奏する事が度々有ったとの事。つ まりは(暴風)雨男ですね。 この時は雨こそ降っていませんでしたが、風は殆ど暴風(almost gale force)といった状況。Hugh は収録直前まで車の中で待機。いざ演奏となった段階で、南西から吹き付ける大量の冷たい空気と対峙する事としました。自らも パイパーであるプロデューサーは、個人的な意見だとしながら も「この風の中で最後まで満足に演奏できるパイパーは居ない。この任務は遂行不可能だ。」と弱気の発言。 Hugh は Murray Henderson の二の舞とならない様、自らの縁なし帽(bonnet)を可能な限り深く被って飛ばないようにしましたが、その姿はパイパーというよりもまるでホテルの シェフ様に見えたとの事。そこで、Hugh のものよりも若干小さめの Seumas の縁なし帽を、無理やり被って強風を凌ぐ事とました。そして、冷たい暴風の中、Hugh は見事に最後まで演奏を遂行。プロデューサーの予想を覆 すさすがのプロフェッショナリズムでした。  このレポートは右の一文で締めくくられています。最後のセンテンスが悲しいですね。

このレポートは右の一文で締めくくられています。最後のセンテンスが悲しいですね。さて、当時としてはピーブロックマニア 垂涎の的であったこのビデオに収録されていたのは次の4つのパフォーマンス。 ・Iain MacFadyen "MacLeod's Salute"(at Dunvegan Castle) ・Gavin Stoddart "Lament for MacSwan of Roaig"(at Tallisker Bay) ・Murray Henderson "Lament for Patrick Og MacCrimmon"(at MacCrimmon Cairn) ・Hugh MacCallum "Battle of Waternish"(at ruin of Trumpan Church) つまり、1987年11月30日の St Andrew's Night 当夜に第1回として放映された、最も肝心な John Burgess の演奏だけが欠けているのです。が〜ん! 確 かに、元々年代物の映像はダビングを重ねて ノイズだらけ。しかし、パイパーの顔触れ、曲のセレクション、各曲所縁のシチュエーション、直立不動で演奏するパイパーの指 遣 いをクローズアップで記録したパイパー目線の映像、どの点をとっても極めて貴重な映像。最新の Glenfiddich のストリーミング映像も含めて、その後入手した映像でこれを超えるものは有りません。ところが、ところが…、今回の記事で 「実は最も重要な映像だけが欠けていた」という真実を知ってしまいました。 私はどうしても、この時の John Burgess の 映像を観ずには死ねません。YouTube にはこれよりも古くてレアな映像がわんさかアップされている当世。決して、実現不可能な高望みでは無いと思います。どなた か、スコットランドの奇特な方、 この映像のアップをよろしくお願いします。…って、このサイトで日本語で訴えても仕方ないですね。 P36 S.P.A. Amateurs は10/31に催された Scottish Pipers' Association の主催によるコンペティションのレポート。結果一覧だけで特に詳細なレビュー等は無いのですが、唯一挿入されていた写真を紹 介します。  そうです、若き日の能楽師 Iain Speirs の勇姿です。Piobaireachd部門、March部門、S&R部門の3部門で優勝、Jig部門で4位という、ほぼ完全制覇に近い形で見事 オーバーオールチャンピオンに輝いた由。  キャプションに父親 Tom と祖父 Jock の名が出ています。偶然なのか? この号にリードメイカーとしての 祖父 P/M Jock Spires の広告が掲載されている事に気づきました。 さすがと言うか当然と言うか、やはり血筋は争えないものですね。 P40 The Munros' Salute はあまり聴き馴れないタイトルかもしれませんが、紛れも無くピーブロック。作者は Iain Dall MacKay of Gairloch。PS book 11/P342 に収録されています。Pibroch Net のこの曲のページには John MacLellan の演奏音源へのリンクや、J David Hester による演奏音源がアップされているので、聴いたことの無い方は一聴を…。 A.G.Kenneth によるわずか1ページのこの記事は、特段この曲の背景などについて書かれたものではありません。ピーブロックに関するちょっとした雑学といった所。曰 く…、 この曲は Angus MacKay's Book P81に掲載されているのは知っての通り。ところで、最近になって私は初版本の脚注に "Each Variation of this peobairechd(※)may be played twice" と 記されている事に気が付いた。(※原文通り) 確かに短い曲ではあるが、かといって幾ら何でもバリエイションを2回づつ演奏するというのは、バランスに欠けていて聴き手 を戸惑わせる。Angus MacKay 自身がこの脚注を書いたとは到底考えられない。彼の執筆に関する助っ人の誰かがこの中途半端な脚注を書いたのか? この件について思案している最中に Seumas MacNeill から「初版以外、その後の殆どの版にはこの異常な脚注の記載は無い。」と言う事が伝えられた。 Seumas の推測では、Angus MacKay は2番目の考え方を持っていた様に思えると言う。また、Angus 以外の誰かがこの奇妙な示唆を本の中滑り込ませる事に意義があったのか? etc.… 最終的に…。 この指示書きは絶対的なものでは無い事を留意すべし。 (バリエイションを2度)演奏しても良いし、かと言って演奏しなくてはならない訳でも無い(may be played, not must be played.)。(太 字:原文) "peobaireachd" という尋常で無い綴りからも(この脚注の信憑性が低いのは)明白である。  P42 Port A' Mheadair and Robert Sinclair's Wife's

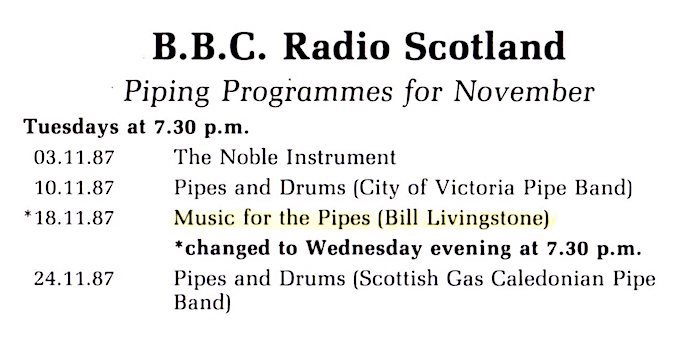

Lament は Frans

Buisman によるシリーズ第3弾の後半。 Part2の今回は "Phrase Structure"

に関する考察との事。 P42 Port A' Mheadair and Robert Sinclair's Wife's

Lament は Frans

Buisman によるシリーズ第3弾の後半。 Part2の今回は "Phrase Structure"