|

"Piping

Times"《1988年》

|

|

P15 The

London Competition は、The Scottish

Piping Society of London 主催のコ

ンペティション。ケルト暦的に新年(11月)に入った最初のイベントとして毎年恒例です。レポーターはこのところご子息 Iain Speirs の活躍

著しい Tom Speirs。 P15 The

London Competition は、The Scottish

Piping Society of London 主催のコ

ンペティション。ケルト暦的に新年(11月)に入った最初のイベントとして毎年恒例です。レポーターはこのところご子息 Iain Speirs の活躍

著しい Tom Speirs。冒頭で今回のイベントに於ける些細な失望すべき点について書かれていました。その1つが会場の空調施設の不備。 終日、どこからともなく冷風が吹き込んで来て、ジャッジたちは大いに困惑。パイパーたちは、暑すぎるチューニングルーム と、寒いコンペティションプラットフォームのギャップに悩まされた由。 さて、優勝して映えある The Bratach Gorm に輝いたのは

Roderick J. MacLeod。曲は

"Battle of Audearn No.1" でした。 以下の順位と演奏曲は次のとおり。 この他のお馴染みの顔ぶれとしては、Roberrt Wallae が参加していました。  P21 Cremona and the MacCrimmonns は1回お休みを挟んだシリーズ第2回目。今回は3ページと軽めです。以 下( )内は補足説明 or 原文。 そもそも、マクリモン一族のイタリア ン・コネクション説の出所となっているのは、オーストラリアの Simon Fraser。まず冒頭の章 "Simon Fraser Link with MacCrimmons" では、Simon Fraser とマクリモン一族との繋がりについて解 説。 「Simon Fraser の父親 Hugh Fraser は John Dubh MacCrimmon に直接の手ほどきを受けていた。 また彼はマクリモン一族とイタリアとの関係について未出版の著書の中で触れている Captain Neil MacLeod of Gesto とも付き合いがあった。 Simon Fraser 自身は Peter & John Bruce(兄弟)か ら直接の指導を受けていた。 Peter & John Bruce の父親 Alexander Bruce は MacCrimmon School 出身者であり、Macleod of Gesto のお抱えパイパーであった。Simon Fraser の実祖父は Clan MacDonald のお抱えパイパーであり、Patrick Og MacCrimmon の直弟子たる Charles MacArthur である。 以上の様な状況から鑑みて、Simon Fraser の主張は極めて強固な背景を持っていて、容易に掃いて捨てる訳には行かない。」 続く "Fraser Canntaireachd" の章は、Simon Farser 経由で伝えられた2つのカンタラック・システムに関する解説。  「1つは、彼が old system と呼ぶところの Gesto (の本)に見られるシステム。も

う1つは、newer system と呼ばれる、Patrick Og MacCrimmon

によって改定&完成されたシステムである。 「1つは、彼が old system と呼ぶところの Gesto (の本)に見られるシステム。も

う1つは、newer system と呼ばれる、Patrick Og MacCrimmon

によって改定&完成されたシステムである。フレイザー一家及び古い方のシステムについ ては、1926年の G.F. Ross の出版物の中で解説されている("Some Piobaireachd Studies" を指すと思われる / ⇒表紙写真はネットから借用)。 このカンタラック・システムは大雑把に言っ て ー 装飾音の付加とバリエイションによって変化する事も有るが ー 以下の如くである。 Low G - um or un, pronounced hum or fun. Low A - in sound een. B - o as in note. C - i as in high. D - a as in far. E - i as in high. F - i as in bee. G - as oo, and high A - as ee or vee.(原文どおり) このシステムは子音を伴った母音を基礎としている。」 次の "Other Systems" の章ではその他のカンタラック・システムについての解説。 「国立図書館(National Library)には Angus MacKay の(複数の)手書き草稿(manuscripts)に 書かれている2つのカンタラック・システムが収蔵されている。さらに、MacArthur School から伝わるもう1つのシステムが存在するが、それはおそらく MacCrimmon method を母体としていると推察される。 国立図書館にはまた、Campbell Canntaireachds と呼ばれる物の原本が収蔵 ー 現在は貸し出し中 ー されている。このシステムは他のシステムに比べると極めて読解し易いと思われる。」 続いて "Approach to Italian Authorities in Cremona" の章は、現地クレモナの関係者とのやり取りに至る経緯。  「クレモナ市を訪問する事を決断した上で、その旅で最

も明らかな成果を上げるためには、この街に関する適切な組織の適切な人物と知り合いになる事である。 「クレモナ市を訪問する事を決断した上で、その旅で最

も明らかな成果を上げるためには、この街に関する適切な組織の適切な人物と知り合いになる事である。私はその糸口は Mr. Gordon Cooper の "Your Holiday in Italy"(⇒ 1956年版表紙写真はネットから借用)という本に有ると睨んだ。Mr. Cooper は広範囲に渡る旅行案内の著者で、国際的なジャーナリスト&ブロードキャスターでもある。 私は、同郷スコットランド人たる Mr. Cooper とは面識が有る。彼は "Ente Provinciale per il Turismo(The Italian Touring Club)" という組織を通じて、クレモナの専門家との適切な繋がりを得る様アドバイスしてくれた。この組織は、助力を求めて訪問す るのには最適な政府関係機関で ある。」 "Appeal for Clues" と題された章では、クレモナの専門家との手紙によるやり取りの顛末が、つまびらかに披露されています。 「(この組織 の)クレモナ支局の責任 者は Dr. Mario Casotti という人物。この紳士が私のクレモナに訪問前、訪問中、そして訪問後に尽くしてくれた助力は計り知れない程甚大であった。 私が求めている歴史的痕跡がどの様なものであるかを知った Dr. Casotti は、マスコミを通じてイタリア史に関する歴史家、教師、学生に対して呼びかけ、マクリモン一族とイタリアあるいはブルー ノ一家との何らかの接点に関する情 報提供を求めてくれた。呼び掛けに応じた専門家たちはマクリモン一族の起源に関する糸口を探したが、不幸にもその 様な情報は簡単には 得られなかった。そこで、先方からはさらに手掛りとなる様な詳細情報を提供して欲しいと、しつこく催促された。」

しかし、Thomas Pearston 自身はこの手紙を読んでも動じてない様です。これに続けて、何事もなかったように次の様に記述。 「Dr. Mario Casotti はこの他にも、クレモナ市に関する全ての古文書がクレモナ市立図書館(The Cremona City Library)に保管されている旨を伝えてくれた。」 一方で、次の様にも書いていて、絶え間ない詳細情報の催促を少々煩わしく感じていた気配も感じられます。 「この情報源(Dr.Cassotti の事)からは、常に『よ り詳細な情報が必要欠くべからず』という返信が届いた。」 このイタリアン・コネクション説は冒頭で紹介した様な起源で、そもそも確たる詳細な証拠がある訳では有りません。Dr. Cassotti にしてみれば、まさかそんな茫洋とした微かな伝聞が基になっている調査とは思ってもいなかったでしょう。ですから「依頼者は手掛かりとなる資料を何故出し 渋るのだろう?」と感じていたと思われます。一方で、Thomas Pearston としては今更「そんな資料はそもそも存在しません。」とは言い難い…。 そんな雲をつかむ様な調査の当然の成り行きでしょう、この初期調査では何ら捗々しい成果は得られなかったとの事。 「6ヶ月後の時点で、クレモナ市に於けるこ の最初の調査からはどの様な成果も得られなかった。」 …と、今回のレポートは締めくくられています。  P26 The throw on D はハイランド・パイプを演奏する上で最も基礎的なこの装飾音の「ヘビー vs ライト?」に関する記事。筆者は Seumas MacNill。  文中には右図の様に丁寧にスコアが明示され、D garcenote を LowG

に付加する装飾音が4つのヘビータイプを Method1。

一方、D garacenote を C に付加する装飾音が3つのライトタイプを Method2と名付けて説明に入ります。

文中には右図の様に丁寧にスコアが明示され、D garcenote を LowG

に付加する装飾音が4つのヘビータイプを Method1。

一方、D garacenote を C に付加する装飾音が3つのライトタイプを Method2と名付けて説明に入ります。言うまでもありませんが、現代の一般的な楽譜では、ほぼ全てが Method2・ライトタイプで表記されています。 本題に入る前に興味深いエピソードが紹 介されています。曰く…、 当初の CoPグリーン・チューターでは、この装飾音は "double D" と呼称していました。 ところが、John MacLellan が "Piping Times"(Vol.6 No.6, March1954)に執筆した書評の中で「この装飾音は本来 "Throw on D" とすべき。何故なら、"double D" と言うのは "G, D and E greacenote on D note" の事を指している。」と極めて適確な指 摘を…。 そこで早速、改訂作業に着手。しかし、最も頻出する装飾音ゆえに作業量は膨大。そのため、修正作業は 大パニック状態だったとの事です。それもこれも、その時既にグリーン・チューターは世界中で極めてポピュラーになっていた 為、出来るだけ素早く作業を完了する必要があった為。…と、半ば嬉しい悲鳴だった 様子。当時の混乱ぶりを懐かしげに振り返っています。 本題に関してはライトミュージックと ピーブロックに分けて説明されています。 ライトミュージックについては以下の 通り。( )内は補足説明 or 原文。 大雑把に言って、トップパイパーたちの選択 はほぼ均衡している。 故 Archie MacNeill(Seumas の父親)とその弟子たちは殆ど全員は Method 1を演奏。故 Willie Ross とその弟子たちの殆ど全員は Method2を演奏。どちらも、間違っている訳では無く、また、唯 一無二でも無い。 それぞれのタイプにも個々人によって微妙に 表現が異なる例もある。 私は以前、あるカナダ人パイパーが速い曲に於いても Method 1をゆっくり過ぎる表現を してめちゃくちゃ(dog's breakfast)にしているのを聞いた事がある。また、Donald MacLean of Lewis は Method2を演奏するが、彼は最初の LowG を特に強調するので、まるで爆発(explosion)の様な表現になる。 Method1は 特に素早く表現するべきである。そうする事によって、装飾音と言うよりは激流の様な表現になる。正確に演奏される事に よって極めて美しい装飾 (embellishment)となる。しかし、もし明瞭で生き生きとした(bright and lively)運指が出来ないのであれば、その様に(素早く)演奏すべきでは無い。 人々が途中でスタイルを変更する事もある。 北アイルランドのある演奏会で私が演奏した 後、その場に居合わせた多くのパイパーが Method1に変更した事を私は知っている。 John MacLellan はエジンバラ城のアーミー・パイピイング教室の責任者 に就いた時、試しに Method1を教える事にしてみた。しかし、暫くすると再び Willie Ross スタイル(Method2)に戻した。 いずれのスタイルを選ぶにせよ重要なのは、 この装飾音がメロディーの流れを阻害する事が無いように素早く演奏できるまで、十分な練習を積む事である。 因みに、今年のインバネス(The Northern Meeting)MSR部門では次のパイパーが Method1を演奏していた。

続いて、ピーブロックについて…。 これについても、極めて明瞭に区分け (fairly sharp division)される。 全てのキャメロン・ラインのパイパー (Cameron-taught pipers)に加え、その他の多く(つまり、殆ど全てのパイパー)がピーブロックに於いては Method2を演奏する。(Camenron Line vs MacPherson Line ⇒ パイプのかおり第14話)(ところで、こ れは区分けと言えるのか?) つまり、私も含めて一定数の パイパーは、ピーブロックとライトミュージックとでは別のスタイルを選んでいるという事を意味する。 至って数少ない ー そして、私は極めて重要だと考える ー パイパーが Method1で演奏している。John MacDonald(of Inverness)の古い録音を聴くと、彼は Method1を演奏しているのが分かる。しか し、彼の運指は素早いので4つの装飾音を聴き分けるのは極めて難しい。それでもやはり、そこには(4つの装飾音が)存在している(太字も含めて原文 ⇒ but he played it so fast that it is extremely difficult to detect the fourth gracenote. Nevertheless it is there.)。 Maclcolm MacPherson の録音からも同様の事が言える。彼の D-throw の内幾つかは明らか Method2である。(文脈 が意味不明。Method1の間違いか? も し、間違いで無いとしたら「同様の事」とは「古い録音からはっきりと聴き取れる」という意味?) 最近になってピーブ ロックに於いて4つの装飾音(Method1)をゆっくり(太字の slowly)と演奏するのを聴く事がある。その様な演奏を好むのは、Jimmy McIntosh、Malcolm MacRae、Murray Henderson の他に2、3人のパイパー。(彼 らの師匠である)Bob Brown も確かに4つの装飾音(Method1)を演奏したが、彼の場合は弟子たちの 様にはゆっくり演奏することは無かった。 おそらく、これらもやはり テイストの好みの問題であろう。しかし、曲の初期段階(Urlar の事を指す?)に於いてこれらを(4 つの装飾音をゆっ くり)演る事は、少々やり過ぎでは無いかと思 う。 P36 A Rose by any other Name ?? はカルフォルニア在住の常連執筆者 David Kennedy による記事。この方、昨年のチャンターリードの 記事に代表される様な、ハードウェア専門かと思っていましたが、今回は珍しくソフトウェアな話題。 「パイプやゲール語を学ぶ者は、ピーブロッ ク特有の運指に用いられる leumluath、taorluath、crunluath といった用語にしばしば困惑させられる。これらのゲール語の用語を英語に直訳した所で、それがどの様な指遣いか?を示す 訳でも、また、アレグロなどといっ た様な音楽用語に対照している訳でも無い。」という書き出しで始まり ます。 2ページ半のコンパクトな記事ですが、ゲール語の情報をふんだんに盛り込んだかなりハイレベルな内容。その風貌に違わずこ の方やはり博識な学者さんなのですね。それにしても、そもそもこの方の専門分野は何なのでしょう? Frans Buisman の記事ほどではありませんが、内容が内容だけに相当難解。何とか読解しようと繰り返し目を通していると、そここ こに "O.G." という略語が出きます。 どうしてもそこで突っ掛かるので辞書やネットで検索しますが、それらしい単語に行き当たりません。匙を投げかけた瞬間、ふ と、これは "Old Gaelic" の略だと閃めきました。 気が付いてみれば極めてストレート。途端にこの記事全体の趣旨、つまり「単にゲール語 ⇒ 英語の解説をしているのでは無くて、古代ゲール語 ⇒ 現代ゲール語 ⇒ 英語について解説している。」という事が見えてきました。 …かと言って、難易度が下がる訳では無いので逐語訳は到底無理ですが、お馴染みの用語について解説されている部分だけで も、なんとかご紹介できればと思います。( )内は補足説明。 Taorluath は O.G.(古代ゲール語)では Taolaibh、Crunluath は Cruthailaibh。後者を分割しよ うとすれば、Cruth-líobh あるいは cruthlíomh となる。(何故か、↓の文脈と上手く繋がりませんが…。) luath は古代ゲール語では lúth で、その英語の意味は "motion"。これを当てはめると leumlúth は "jumping(or leaping)motion" の意。 Taor には古代ゲール語の tur が当てはまり意味は "completely"。故に Turlúth は "completely a motion" の意。英語的にもう少しまともな言い方では "a comlete movement"。 "Crunluath" は "a swift crown" と逐語訳されているが、これは誰 かの空想の産物。古代ゲール語の "cruinnlúth" を当てはめれば、その意味は "round movement" となる。 "barluath" について考えてみよう(…と言われてもこんな用語は思い当たらないのですが、文脈から推し て "breabach" の 事か?)。この用語に古 代ゲール語の "bàrrlúth" を当てはめると "an extreme motion" となる。言い換えれば、"the absolute crest of the embellishments, and giddy limit of what can be done with the fingers!" と言った所。 こんな感じでまだまだ続くのですが、こ れ以上はお手上げ…。でも、解った様な解らなかった様なこれだけでも、それなりに興味深かったのではないでしょうか? P38 From the Past というタイトルでは、10年単位で過去 の "Piping Times" の記事を紐解くのが通例。しかし、今回は The Kingussie Record, 1st February, 1908. と The Kingussie Record, 25th April. 1908. と いうサブタイトルのついた2つの記事。どうやら、"The Kingussie Record" というのは地方新聞か何かのタイトルで、この年から数えてジャスト 80年前の記事を振り返っている事が想像できました。  そこ

で、Kingussie は地名と睨んでググってみると 図星!で GoogleMap に位置が…。それだけでなく Kingussie という街に関する Wiki項目もヒットしました。 そこ

で、Kingussie は地名と睨んでググってみると 図星!で GoogleMap に位置が…。それだけでなく Kingussie という街に関する Wiki項目もヒットしました。目次下の表紙写真のキャプションに "see page 38." とある様に、この記事の主人公は Jockan(John の愛称?)MacPherson(1863〜1933)。Kingussie というのは彼がお抱えパイパーを務めていた Cluny Castle がある Laggan に最も近い街の名でした(⇒パイプのかおり第34話・後半)。 1ページ余りの2月1日の記事では、当時45才だった Jockan MacPherson がパイパーとしてどれほど輝かしいキャリアを重ねて来たか、という事について紹介されています。 彼は16才の時(1879年)に Portree(のコンペ)にアマチュアとしてデビュー。Oban(The Argyllshire Gathering)でのプロ・デビューは1889年。この年、全部で 20のコンペにエントリーし、Highland Society of London のコンペでは Gold Medal を獲得しました。 その後、各地のコンペを舞台に John MacColl(1860〜1943)、MacDougall Gillies(1855〜1922)、John MacDonal, Inverness(1865〜1953) といった同時代の著名パイパー達とどの様に競ったか、そして、どの様な成果を獲得して来たかという事について、詳細に記述さ れています。また、パリ万博(おそらく1889年の?)に併せて開催されたコンペへの参加 や、内外の王様や皇族に対する御前演奏も行ったという事です。  ↑で紹介した

Wiki の Kingussie のページに、History の次の項目として "Shinty"

という聞き慣れない項目があります。何だろうと思って早速ググってみたら Wiki の Shinty がヒット。どうやら、ホッケーに似たスポーツとの事。スコッ

トランド、それも主にハイランドで盛んな様です。 ↑で紹介した

Wiki の Kingussie のページに、History の次の項目として "Shinty"

という聞き慣れない項目があります。何だろうと思って早速ググってみたら Wiki の Shinty がヒット。どうやら、ホッケーに似たスポーツとの事。スコッ

トランド、それも主にハイランドで盛んな様です。そして、Kingussie の街のチーム Kingussie Camanachd は "World sport's most successful sporting team of all time, winning 20 consecutive leagues and going 4 years unbeaten at one stage in the early 1990s" として 2005年にギネス認定されたとの事。こんな極めてローカルなスポーツの記録でギネス記録かよ? とは思いますが…。 4月25日の記事はほんの10行ほど。それによると Jockan MacPherson はこのチームのお抱えパイパーとして、チームのために "The Newtonmore Shinty Boys" というマーチを作曲したとの事。威勢の良いこの曲は「チームの勝利と共に今後人気を博すだろう。」と締めくくられています。 ところで、今回 John MacPherson でネット検索の最中、YouTube で "John MacPherson Champion Piper Gravestone Newtonmore Highlands Scotland" という動画を見つけました。世の中には奇特(物好き?)な人が居るものですね。 P42 Here's Mir from Blair は1987年の The Glenfiddich Piping Championship にまつわる旅エッセイ。 この当時の "Piping Times" には、演奏者各人の演奏について論評した、主に Seumas MacNeill 自身が書き下ろすレポートとは別 に、聴衆の一人として、毎年のパイピングシーンを締めくくる、この一大イベントに参加した愛好家による旅エッセイが載って いました。 どのエッセイにも晩秋のハイランドの紅葉を愛でながら、名演奏を堪能する事が出来る Blair Castle への小旅行の楽しげな雰囲気が満ちていました。書き手はその時々で様々。この年は、CoP の名誉幹事であった MacGregor Kennedy と いう人物です。(次 号の後編へ続きます) オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on

October 24, 2021)

P45 Johnson and Boswell は Seumas MacNiell による4ページの記事。 この時代の "Piping Times" を読んでいると↑のリードの様に、しばしばこの連名に出くわします。曰く「ジョンソンとボズウェルは〇〇〇についてどう描い ている。」「ジョンソンとボズウェルはこの場所 で〇〇〇と出会った様だ。」といった具合に…。それはまるで「聖書の何ページには〇〇〇と書いてある。」の如く。 つまり、これらの文章を読み解く上では "Johnson and Boswell" と いう連名の示している何らかの著作の内容をきちんと押さえておく必要がある。…という事はかねがね認識していましたが、億劫 さが先立ってついつい先送りに なっていました。しかし、この連名を真正面から取り上げたこの記事と取り組むに際しては、いつまでも逃げている訳にはいきま せん。 例によってこの2人の情報をネットで検索。幸い2人とも英文学界でそれなりに著名人の様でちゃんと日本語の Wiki ページが有りました。まずは予習を…。  う〜ん、そういう人物か、とやっと納得。特に、サミュエル・ジョンソンの語録には確かに聞き覚えのある名言が沢山ありまし

た。そういう意味ではこの名前にも全く馴染みが無い、という訳ではなかった様です。さて、予習が済んだところで英語の

Wiki ページへ。

う〜ん、そういう人物か、とやっと納得。特に、サミュエル・ジョンソンの語録には確かに聞き覚えのある名言が沢山ありまし

た。そういう意味ではこの名前にも全く馴染みが無い、という訳ではなかった様です。さて、予習が済んだところで英語の

Wiki ページへ。さすが、膨大な情報量。日本では超有名とは言い難い2人ですが、英国での評価の高さが伺えます。2人は1773年にスコッ トランド西方諸島を旅します。そして、次の2冊をリリース。

同じ旅の旅行記ですが、リリースは

10年の歳月を隔てています。後者は1784年にジョンソンが死去した後に執筆されていて、前者の解説の中の "Johnson focused on

Scotland, and Boswell focused on Johnson" という記述か

ら推して、後の「ジョンソン伝」(伝記文学の傑作と評されている)に繋がる著作の様です。 同じ旅の旅行記ですが、リリースは

10年の歳月を隔てています。後者は1784年にジョンソンが死去した後に執筆されていて、前者の解説の中の "Johnson focused on

Scotland, and Boswell focused on Johnson" という記述か

ら推して、後の「ジョンソン伝」(伝記文学の傑作と評されている)に繋がる著作の様です。1773年というのは、1745年のジャコバイト・ライジングか ら30年も経っていない頃。敗戦によりクラン・システムを基軸にしたスコットランドの旧体制が崩壊しつつある時代。しかしそ の実、中央から遠く離れた辺 境の地まで厳格な統制が徹底できた訳でも無く、スコットランドの独自性や文化が完全に失われた訳でもありませんでした。2人 の旅行記にはその様な当時の様 子が生々しく描かれている様です。 この記事では、この2冊の中から主にバグパイプやパイパーに関連した幾つかのエピソードが紹介されています。マクリモン一 族やランキン一族など、クラン お抱えの世襲パイピング・ファミリーに関する既知の話も有ります。しかし、当時のスコットランドに於ける人々の暮らしぶりが 垣間見える次の様な一文は大変 興味深い話。 当時の辺境の島々では、貨幣の利用は極めて稀だったとの事。物の流通は基本的に物々交換で行われていた由。ジョンソンは次 の様に記述しています。曰く…、 「召使いや労働者たちに対する賃金として、屠殺した牛の特定の部位が配分されていた。全ての権利については知 らないが、例えば頭部は鍛冶職人、乳牛の乳房はパイパーとの事。」 ボズウェルについては「細大漏らさずに書くのが信条のボズウェルは、様々な 事を詳細に記述している。パイプについては多くは無いが、ハイランド紳士達がどの様に装っていたかについて事細かに描 写。1773年はまだ武装解除法の下(廃止は1782年)であったにも拘わらず、紳士達は極めてオープンにキルトを纏っていた様子が描かれている。この事からも『武装 解除法下ではバグパイプは演奏出来なかった。』という解釈に対しても大きな疑問が残る。」としています。 バグパイプに関する記述としては次の様な一文が紹介されています(旧綴り通り)。 「我々は Armidale(Armadale/MacDonald の居城)、 Dunvegan(MacLeod の居城)、 Col(Coll/MacLean の居城)に於いて毎日、バグパイプの音楽(musick of the bagpipe)を堪能した。ジョンソン博士も多いに気に入った様子だった。そして、しばしば(パイパーの横 に)立ってベース・ド ローン(great drone)に耳を近づけて聴き入る事もあった。」 Seumas は「ジョ ンソン氏が全ての音色の中でも、  とりわけベースドローンの音を好んだ理由は不明である。探究心の塊りである彼の資質からして、普通の人が特段関心を示しそうにないバグパイプのド

ローンの豊かなハーモニーを楽しんでいたのかもしれない。しかし、本当の所は知る由がない。」と、この記

事を締めくくります。 とりわけベースドローンの音を好んだ理由は不明である。探究心の塊りである彼の資質からして、普通の人が特段関心を示しそうにないバグパイプのド

ローンの豊かなハーモニーを楽しんでいたのかもしれない。しかし、本当の所は知る由がない。」と、この記

事を締めくくります。いや〜、どちらも実に興味深い紀行文の 様です。 俄然、興味が湧いてきましたが、1775年というのは我が国では杉田玄白の解体新書が出版された年。際立った著名作家でも 無く、まして各人の代表作でもない、こんなマイナーな旅行記が今でも入手出来るのでしょうか? ところが、実はこれらの著作は英国では人気の文学作品として、新刊も度々リリースされている様です。 そして、1984年にはペンギンブックからこの2冊の合体版がリリース。更に今では、この合体版の Kindle 版(¥1,200)まで…。 これなら老眼にも優しいと、直ぐに購入。また一つ楽しみ事が増えてしまいました。  最後に告知&宣伝ページを2つ紹介。

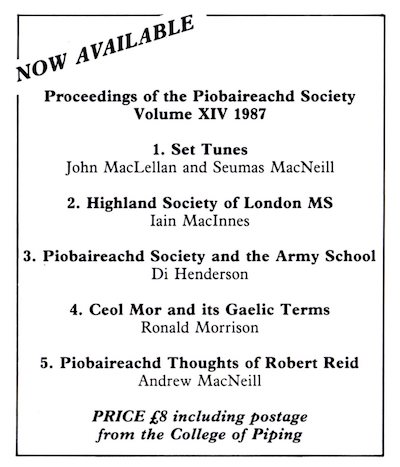

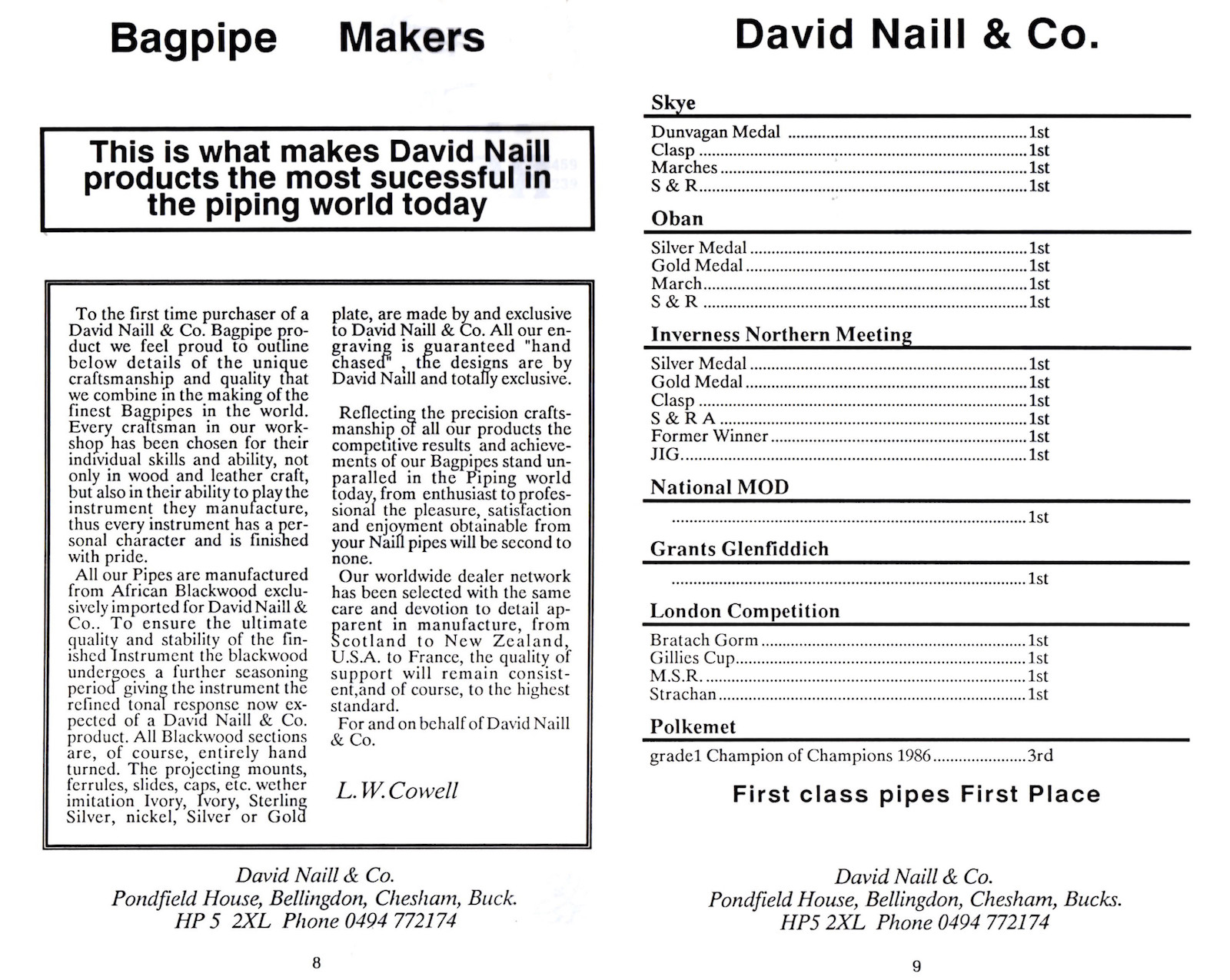

最後に告知&宣伝ページを2つ紹介。1つ目は、P35のピーブロック・ソサエティー1987年カンファレンス講演録が入手可能になった旨の CoP からの告知。 1987年6月 号で紹介した通り、カンファレンスの日程は 1987年4月3〜5日です。講演録が入手可能になるまでにほぼ 3/4年掛かった計算。この当時は一事が万事こんな調子でした。実はこれでも早い方です。 もう1つは、言わずと知れた David Naill & Co. の 宣伝。これまでにも 1980年2月号、1982年1月 号のPRページを紹介してきましたが、今回は更に規模拡大。何と P8〜9の見開き2ページです。 確かに、P9の戦歴を見れば宣伝したくもなりますよね。L.W.Cowel の署名入り宣伝文が実に誇らしげです。(クリックで拡大)  |

|

P4 Morning Mail

にちょっと興味深い投稿がありました。投稿者はニューヨーク在住の17才の男の子。Yahia Abdelsamad

という名前から判断する限りイスラム系? 曰く…、 P4 Morning Mail

にちょっと興味深い投稿がありました。投稿者はニューヨーク在住の17才の男の子。Yahia Abdelsamad

という名前から判断する限りイスラム系? 曰く…、「以前、僕はパイプバンドで演奏していまし た。でも、そのバンドが解散してしまったので、それ以来ソロパイパーとして演奏しています。 出来るならば、日本でパイプを演奏している、同年代の男子か女子のパイパーと文通が出来る様に、僕の名前と住所を次号 に掲載してもらえないでしょうか?」 投稿自体は、この他にクリスマスと新年の挨拶だけのたった8行。ですから、この男の子が何故《日本の》同年代のパイパーと 文通したいのか?については詳しく触れられていません。 彼の求めに応じて、投稿者名と共に詳細な住所が示されています。しかし、どう考えても、この男の子の希望が叶えられたとは 考え難い所。 それは、この当時、山根さんとパイパー森以外にこの雑誌を定期購読していた日本人パイパーが居たというのは余り考えられな いからです。 この男の子は何故この様なまるで雲を掴む様な事を望んだのでしょうか? P23 Book Review で取り上げられてい るのは1987 年10月号で紹介した "Piobaireachd and its Interpretation - Clasiccal Music of the Highland Bagpipe"。3ページ強とブックレビューとしては多い方。 レビューアーは(当然ですが)Seumas MacNeill 自身ではありません。文末の署名が M. McR となっているので、この当時のパイピング・シーンから推して Malcolm MacRae だと思われます。 評者もこの本に対して私が感じたと同じ違和感を感じているのは明らかで、そこここにチクリチクリと懐疑的&批判的な見解が 散見されます。正体は直ぐに分かるにも拘らず、わざと謎めいた署名にしている理由もそこにありそうです。もしかしたら、Seumas と結託して書いている 可能性も否定できません。 私も指摘している「ピーブロック構造のタイプ別解説」については「この楽曲に於いて最も関心を集める所で有るのにも関わらず、全く触れられていないのは驚くべき事 だ。」とし、その理由については「スペース不足が原因だろうが…」と、強い違和感を表明。 「16ポンドというこの本の値段は決して安 いものでは無い。」と書き出される締め括りの文章にも、Frank Richardson に対する最大限の皮肉が込められている様に感じられました。  P34 Cremona and the MacCrimmonns はシリーズ第3回目。Thomas Pearston はいよいよ現地クレモナ入りです。今回は5ページ。 最初の "The Route to Cremona" という章は、次の様に始まります。 "Having journeyed down the west coast of Italy to Calabria for the search of pipers, my route of return was up the east coast as far as Venice." つまり、長靴の爪先にあたるカラブリア地方までイタリア半島の西海岸を「パイパーを探して」南下した後に、東海岸をベニス まで北上した、との事ですが…? 前後に特段の説明が無いのでこの一文の意味は不明です。 ベニスからは急行列車でブレシア(Brescia)へ。そして、最後は長距離バス(コーチ)でクレモナに移動。夏のこの時 期、多くの人がこの手段を使っ て移動していた由。長距離バスではリフレッシュメントの為に飲み物やアイスクリームが持ち込まれて、乗客にサービスされてい た事が印象深かった様です。確 かにその時代は、車載バッテリーで作動する保冷庫なんて物が装備される様になる遥か昔。ならばクーラーボックスで…、と言っ ても発泡スチロールの断熱材な んて気の利いた物が世に出る前でしょう。 …と思って、Wiki 頼りしてみたら、何と「発泡スチロール」は1950年にドイツで発明されたそうです。日本では 1959年から生産が始まったとの事ですが、もし  かしたら1953年

の夏、イタリアの長距離バスでは最新式のクーラーボックスを使った新手の乗客サービスを売り物にしていたのでしょうか? かしたら1953年

の夏、イタリアの長距離バスでは最新式のクーラーボックスを使った新手の乗客サービスを売り物にしていたのでしょうか?バスは、クレモナの中心街、イタリアで最も高い尖塔であるクレモナ大聖堂の "Torrazzo" がそびえ立つ広場に到着。 Wiki によるとこの "Torrazzo" は 高さ 112.7mあり、尖塔としては世界でも3番目の高さ。さらに、1309年完成という歴史ではこの2つを凌いでいて、現存する高さ100mを超すレンガ造 りの尖塔としては世界最古との事。 このイタリアの都市の様子を分かり易く伝える為に、スコットランドの都市を引き合いに出すのが最も分かり易いだろう、とし て「クレモナはパースに似ている」と書いています。 ↓左:クレモナ、右:パース

(GoogleMapから借用)

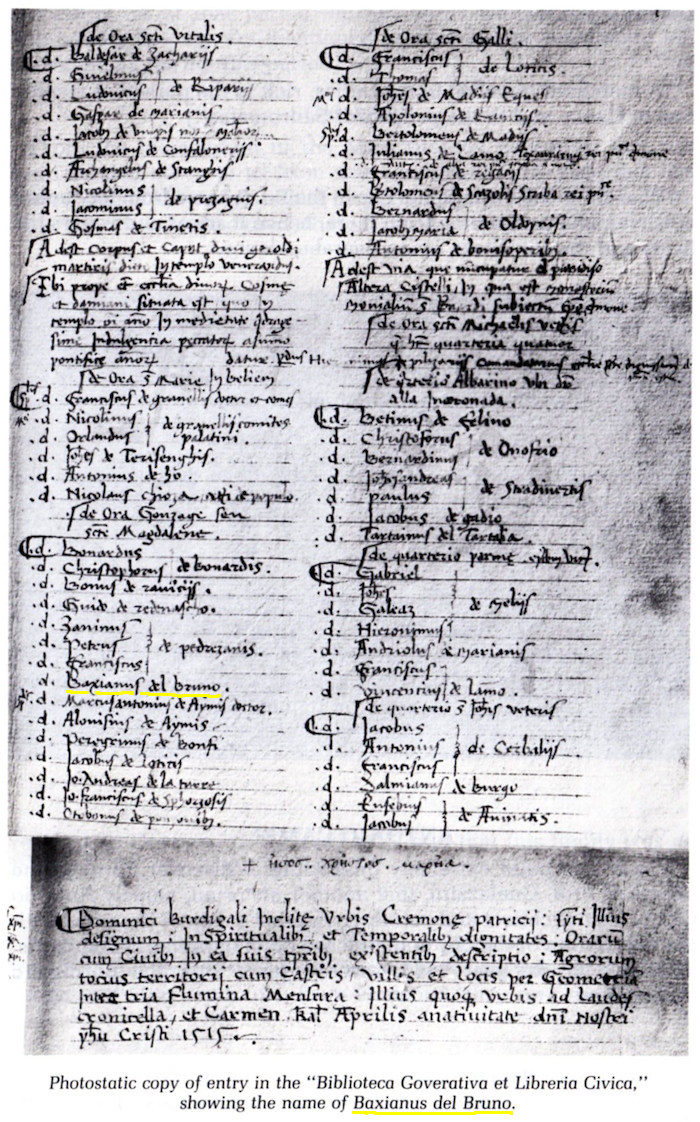

次の "Historical Background" の章に書いてある内容は、Wiki のクレモナの項の抜粋と言った所なので、手抜きの極みですがまずは そちらをお目通し願います。 この様なクレモナの歴史の中で、今回のストーリーに関係するのはこの都市が1525年以降にスペイン支配下に置かれた事。 多大な財政的困難に陥ったこの時期にはクレモナからは多くの市民が流出。人口が激減し、1668年には約1万人になった由。Pietro Bruno もその内の一人と考えられる、としています。 "Three Specialities of Cremona" と題された次章は僅か7行。古来クレモナは3つの "T" で有名であるとの記述。 1つ目は先述のクレモナ大聖堂の尖塔 "Torrazzo" 。2つ目はクレモナの女性の美しさを意味するスラング(何が "T" であるかの説明は無し)。3つ目は "Tarrogone Candy" との事。これについては、Wiki の食文化の項にも「トッローネ、ハチミツと卵白を使ってできたヌガーの一種」と書いてあります。 "Cremona of To-day" と題された次章では、この街が芸術と文化 ー 特に音楽に関する ー の中心地として、如何に素晴らしい成果を生み出してきたか、について記述されています。オペラの先駆者として知られる作曲家 Monteverdi を始めとして、Stradivari、 Amati、Guarneri といった製作者たちによる世界最高峰のバイオリンなど…。 さて、いよいよ "The Search in Cremona" の章。 「クレモナ到着して直ぐに Dr. Mario Casotti にコンタクトをとった。しばしの作戦会議の後、彼はその日1日を Bruno の糸口を見つけるために費やしてくれる事と言ってくれた。  私の頭に最初に頭に浮かんだのは大聖堂を訪問する事

だった。そこには過去のあらゆる高位聖職者や普通の聖職者に関して記録が残されている。 私の頭に最初に頭に浮かんだのは大聖堂を訪問する事

だった。そこには過去のあらゆる高位聖職者や普通の聖職者に関して記録が残されている。生真面目な教会関係者は、その 当時のその辺りのあらゆる 教区の全ての人物に関する文書を閲覧させてくれたが、調べるべき特定の日時が明確になっていない 中での調査は難航した。 明らかになったのは、1500年以前の資料は必ずしも継続的には残されておらず、有ったとしても年の索引が無いので、 恐らく2、3年分の データが抜けていたとしても分からないという事だった。 我々は最終的に、この Guiseppe Bruno というクレモナの聖職者を探し出す作業は極めて困難であるという結論に到達した。全ての記録に目を通すためには、クレモナに居を移し1年間は費やする必要 があると思われた。 昼食後、我々は歴史図書館を訪 れ、責任者の1人である Professor Ugo Gualazzini に面会した。しかし、そもそもの糸口の無さが故に、ここでの調査も又、歓迎されている雰囲気では無かった。 Professor Gualazzini は最終的には図書室で街の古い資料に取り掛かり始めてくれた。その日の午後の大半は、主にラテン語で書かれた色褪せた本と 皆で格闘した。 作業の途中で、Professor Gualazzini は1515年に書かれたある本の記述を私に示した。そこにはラテン語で "Baxanius del Bruno" と書かれていた。当初、私はこの記述は取るに足らない様に思えたが、その後、この記述が大きな可能性を秘めている様に思 えてきた。」 その後、Professor Monterosso という人が調査作業に加わります。 この人は、優れた音楽家であると共に、古文書学の権威。教会音楽などの最も古い音楽様式や表記の専門家。しかし、さらなる 調査でも、何ら目新しい成果は得られなかったとの事。 「Bruno という苗字は極めて珍しいにも拘らず、クレモナ市の公式記録にはこの苗字の記録は見当たらない。私は Bruno が住んでいた場所の教区の教会の記録を調査すればもう少し糸口が見つかるのではなかろうかと提案した。Prof. Gualazzini はそれに同意し、翌日、Bruno が住んでいたとされている、Santa Maria Maddalena の教会に出向くことになっ た。 この教会は11世紀に建てられた非常に古い教会である(Wiki には13世紀に遡る教会。建物は15世紀後半に建設開始され1626年に完成と書いてあります。)。我々は室内の全ての部分を入念に検分したが、興味を引く様な石に刻まれた碑文等は見つ からなかった。 最終的には、我々は司祭に会って今回の調査の趣旨を伝えた。司祭は Bruno 一家の記録を調べてみる事を約束してくれたが、すぐには取り掛かる事は出来ないとの事だった。後日、私が帰国した後に、司祭から調査では成果を得る事は出 来なかった旨の知らせが届いた。」 「クレモナで Bruno の痕跡を見いだす作業は遣り尽くした感が有った。これ以上クレモナに留まる必要性を感じられなくなったので、私はミラノに向かう手配をした。 結論から言って、クレモナ訪問によって何ら決定的な証拠を得る事は出来なかった。時間は費やされたが、Bruno 一家の動きは霧に覆い尽くされたままである。しかし、掘り起こされた事実は私が当初期待した以上のものだった。」 ここまでのレポートを読んでも、今回の調査は茫洋とした言い伝えに基づいた、到底緻密とは言い難いもの。当 然の結果として殆ど成果らしい成果は無かった様に思えるのですが…。 それなのにどうして「遣り尽くした感」が有り、また一体何が「期待した以上のもの」だったのか? この締めの一文は少々理解に苦しむ所です。以降の展開は如何に…。 P40 Even Mir from Blair は1月号の Here's Mir from Blair の続編(後半)。 文中に、日本のテレビクルーが撮影に来ていた事が書かれています。確かに、私はその映像をテレビでチラッと観た覚えがあり ます。マイクを向けられた Seumas MacNeill が 何やら喋っていた様な…。 オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on

October 29, 2021)

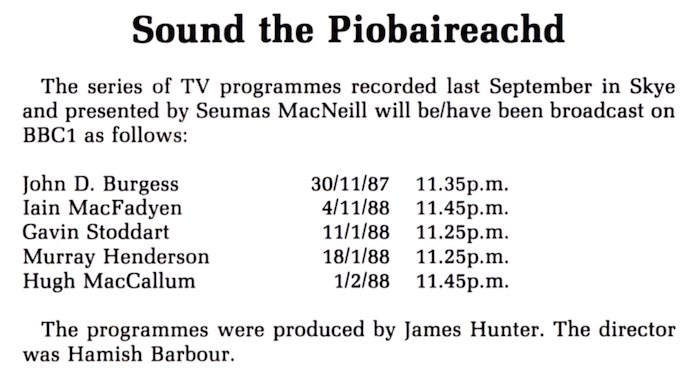

P45に次の様な告知が…。これは紛れも なくこの番組の 事。  つまり、(Iain MacFadyen の放送日は 4/1/88 の単純ミスだとして)John Burgess の演奏による初回が St. Andrew's Day 当夜に放映された後は、年を越して1〜2月に放映される/た、というお知らせ。 この号は2月号ですから、最終回を除けば全て放映ずみ。「何を今更?」という感も無きにしも非ずですが…。 |

|

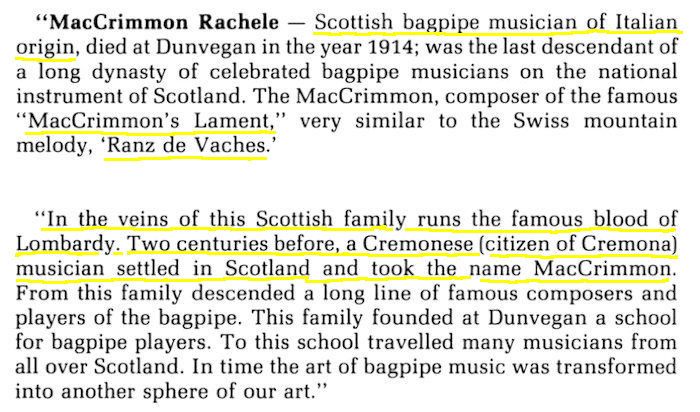

P21 James Logan Part II

の執筆者は1987

年7月号 Irish Pipers in the Reign of Henrry VIII を執筆した

Frank J. Timoney。

では、Part I

は?というと、それは Seumas

MacNeill による1987年9月号 James Logan の記事です。この記事はその中で Seumas

が提起した疑義に対する F. J.

Timoney としての回答といった所。 P21 James Logan Part II

の執筆者は1987

年7月号 Irish Pipers in the Reign of Henrry VIII を執筆した

Frank J. Timoney。

では、Part I

は?というと、それは Seumas

MacNeill による1987年9月号 James Logan の記事です。この記事はその中で Seumas

が提起した疑義に対する F. J.

Timoney としての回答といった所。記事の冒頭で F. J. Timoney の見解が披露されます。それは次の通り。 「James Logan は Angus MacKay's Book の historical notes に書かれている内容についてアドバイスするだけの知識や経歴を有していた。そして、実際に historical notes の全て(all)は Logan 及びその他の人々によって書かれたものである。」 そして「Seumas の記事で、MacKay 本の historical notes の執筆するためにはハイランド・パイプに関する知識(knowledge)が必要で有り、執筆者つい ては今後の調査(research)次第だとされた。では、早速 当時のスコットランド、Angus MacKay が生きた時代の様子を見に行きましょう!」と、本文に入ります。 僅か5ページ弱の記事ですが、いかにもこの方の記事らしく情報満載。英文が難解という訳でも、内容がやたら小難しい訳でも ありません。でも、正直なところ文学的な意味では、この方の文章はイマイチ。 特徴としては、兎に角一文が長くて、時として数行に渡ることも…。(私自身の文章が同様の傾向があるので自 戒の念を込めています。) また、頭の中に満載の情報が次から次へとほとばしり出るのでしょう、名言の 引用と思わしき文章が " " 付きで唐突に登場したり、何の前触れも無く話題があれこれ飛びます(1987 年7月号の記事でも、途中でいきなりサフランの話題に大きく逸れました。)。 今回も突っ込み所満載ですが、ワクワクさせられる記事である事は間違いありません。 ただ、そもそも内容が濃いのでスラスラ読み進む為には、当時の時代背景に関して最低限の知識が必要。しかし、心配には及び ません。手軽かつ安価に必要な知識を得る手段として 2008年8月24日の日記で紹介した岩波新書「スコットランド歴史を歩く」が有ります。中でも特に第5章「キルト とタータンの国」)については必読。それだけで、以下の内容がストンと入ってきます。手元にお持ちでない方は、この際ぜひご 購入を…。 以下、ほぼ逐語訳です。( )内は原文及び釈等。原文に " " が付いている場合には日本語も「 」としています。( )内に原文を表記する際も " " 太字等は忠実に再現しています。また、少々手間 でも文中のリンク先をチェックしつつ読み進める事をお勧めします。 The Highland Society of London は1807年頃からゲール語文学の原本の出版を開始した。 会員でありかつロマン主義の作家としても良く知られた Sir John MacKenzie と Sir John Sinclair の両人は、可能な限り沢山の出版を目論んだソサエティーの目標達成のために多大な財政的支援をすると共に、幾つかの出版物については編集作業も行った。 1810年にソサエティー委員に就き、ハイランド・パイプ・チャンターの再設計(redesign)を行ったのはこの Sir John Sinclair である。 そして、この人物は James Logan の親しい友人となる。さあ、振り子は動き始めた。 1822年、Duke of Cumberland 甥である、H. M. King George IV (ジョージ4世)がスコットランド(エ ジンバラ)に行幸した。 「北の国は、失われしゲール国家の栄華によって活気に溢れた("The Northern world was abuzz with the vanished glories of the Gaelic Nation")」 (←と述べた?)Sir Walter Scott が式典の最高責任者に就任。次席指揮官たる Lt. Colonel David Stewart of Garth(確かこの名のパイプ チューンがあった様な?)は、衣装と席次に関わる全ての事柄について取り仕切った。これらの騒ぎは「ケ ルト幻覚症状("Celtic hallucination")」と表現された。 緊急火急な意識が首都を覆い尽くし、全ての身分の高い人々は必死になってこの催しに最も「ふさわしい ("correct")」ハイランド装束を探し求め た。「その方面に関して隣人たちよりもより知識のあるそれなりの野心のある人々は、神のお告げを有り難く受け止め、彼らの新 たな権威を存分に楽しんだ。」(←難しい英文。スコットか誰かの引用?) 残念な事に、この様な考え方が我々ゲール世界(Gaelic World)に残っていたのだ。 この様な状況のさ中、ゲール社会の失われし装束に関する2人の予言者(prophets)救世主(messiahs)が唐 突に登場。 "Sobieski Stuarts" という謎めいた通称の Hay-Allen brothers だ。彼らは「自分たちは Prince Charles Edward Stuart の非嫡出子である。」と宣言してエジンバラ社交界にデビュー。全ての「正当な("right")」証明書と共に、彼らが 1830年に世に出す事になる "Vestiarium Scoticum"(現代タータン伝統の源)という、15世紀に書かれたという謎めいたマニュスクリプトを携えていた。 紅茶とタバコのシミで適度に古めかしく装われ、彼らの出生証明書と同様に完全なる偽物であるその書物には、古き良き時代の 紳士たちが、どの柄の「適確 ("proper")」なタータンや装飾品を装っていたか、について描かれている。(この中から "Royal" Stuart tartan が生まれた。)(←このカッコは原文通り) この作り話が余りにも成功した為、この本のコピーは現代でも探し求められ、実際にそれなりの高値で取引されている。彼らは エジンバラ社交界を熱狂の渦に巻き込み、Sir Thomas Dick Lauder をはじめとする、The Highland Society of London 会員のクランチーフ達と親交を深めた。彼らの極めて想像力に富んだ奮闘は、同時代のジャコバイト復興活動に大きなロマンスの後光を作り出す様に作用した。 1837年、Edinburgh Society は彼らのことを(皮肉を込めて?) "The Princes" と呼んで、この冗談に終止符を打った。しかし、それにも関わらず、彼らは "Costume of the Clans" という新たな作り話を出版した。 1830年代以降、タータン生地の需要が極めて大きくなった為、製造業者は顧客に対する供給が間に合わなくなった。米国の みならず南米の一部の顧客まで が、黒人奴隷に着させる為にタータンを切望した。赤、黄、白のラインが追加された事により、新たなパターンの製造が可能にな り、さらに販売を押し上げた。 「ジョージ4世柄」「サー・ウォルター・スコット柄」といったタータンまで登場した。 タータン業界は新たなタータン柄を求めて熱狂状態に陥り、その当時のスコットランド最大手の紡績会社、Messrs Wilson and Sons of Bannockburn は当時の質素な業界としては、驚くべき額の投資をして大工場を新設。また、会社には国内外の熱狂的な顧客から数千通もの「由 緒正しき」マック何がし柄 ("true" Mac-this、Mac-that)のタータンを求める手紙が届けられた。タータン・ビジネスは一大ブームとなり、 1830年以降は「氏族」タータン柄 ("family" tartan)参照本が強く求められる状況になった。 1831年、James Logan は "Scottish Gael" と "Celtic Manners as Preserved Among the Highlanders" を出版。彼は、ハンマー投げ事故の治療の際に2インチ角の金属プレートを頭に埋め込んでいるため、気まぐれで不安定な気性を していた(←脈略無くこんなエピソードが挿入されると話前後の繋がりが阻害されます)。これ は、氏族タータン("clan" tartans)と名付けられたリストが収録された最も初期の本である。Logan こそが「あなたの氏族のタータンと下位の氏族たちのタータンを知るべし("know your 'family' tartan and tartans of 'subordinate' families")」という考え方を作り出した張本人である。さらに、彼は1843年 "Clans of the Scottish Highlands" を出版した。これは、1820年以来、Highland "Clan" tartan に関する大判の図説本の出版を構想していた The Highland Society of London の支援を受けたものである。 Logan の1831年出版の本に話題を戻すと、これはパイピング系図(piping ancestry)の詳細について触れられた最初の本である。故に、我々は Loagan がこの件に関する調査にお金を費やしたという事実を知ることができる。 Logan は彼のタータン柄のサンプルを Wilsons of Bannokburn から入手した。会社としてはこれらのタータン柄に番号を付けて整理していた。しかし、Logan は 1831年の本の中でそれらのタータンにクラン名を付けた。Wilsons 社は「我々は貴殿が創作と想像によって、まるで本物のクラン・タータンの如くでっち上げているのを見るに付けて憤りを禁じ得ません。」と激しく抗議した。 Logan は 1838年頃、The Highland Society of London の書記官に就任した。 (←この辺りも話があちこち飛んでいます。) Angus MacKay は彼の本を 1838年に出版したが、これは僅か25才の若者の仕事としては驚くべき業績である。さらに言うと実際には、彼は僅か22才の時にこの本の出版を告知して いた。 MacKay は序文の中で、この著作の歴史部分に関するリサーチに助力してくれた著作面での友人たちに対して謝辞を記している (MacKay noted in his preface that he had to offer deserved thanks to some literary friends who assisted him in researches for the historical portion of the work.)。 この本は The Highland Society of London に奉納(dedicated)された。 そして、極めて奇妙な事に、多くの会員たちが実際にこの本がリリースされる1年前に代金を前払いしているのだ。さらに奇妙 な事には、彼はその時点でアイラ島かエジンバラに居住していたにも関わらず、この本はロンドン(London)で印刷されている。(← エジンバラはともかく、アイラ等には印刷所は無さそうなので当然じゃない?) この本には、本来さほど古い歴史が有るとは思えない様なある特定のクランに由来するピーブロックが大量に収録されている。恐らく、それらは、ソサエティー 会員たるクランチーフたちの自尊心を懐柔するためにセレクトされたのであろう。 いくつかの Historical Note はスカイ島の MacArthur 一族に関する Pennant による描写から引用 されている。1772年に書かれた Thomas Pennant による "A Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides" である(1988年1月号で紹介した Johnson & Boswell の旅行記と双璧を成す旅行記)。 この事実(fact)は MacKay の本の脚注に書いてある。(←?) MacKay が Sobiesky Stewart 兄弟(←前出とは異なる綴りで表記されています)の事を知っていて、彼らから影響を受けた事 の明確な証拠である。(←?/説明不足で繋がりが理解不能?) Donald MacDonald は1826年に本としては出版されなかった第2巻を執筆した。このマ ニュスクリプト(原文では単に ms. と表記)には、彼の手による幾つかの historical notes が収録されている。Captain Niel MacLeod of Gesto が1828年に出版したマニュスクリプト(同様に ms. と表記)にも、筆者の手になる historical notes が記されている。MacKay の本にもいつくかの同じ曲が収録されて、一つならずストーリーの類似点を見いだす事ができる。 彼らの名誉の為に付け加えると、MacDoald と Gesto の記述は(MacKay のそれに比べて)遥かに大袈裟過 ぎず、ポイントを突いたもので、恐らくより真実に基づいた内容と思われる。一方で MacKay の記述は Logan の1831年の本との 類似性が認められる。 1856年10月16日、Angus MacKay がまだ生存していた時(死去は1859年)、Logan は大英博物館に Angus MacKay's Book を一冊贈呈した。Seumas が書いている通り、この本の "Historical and Traditional Notes on the Piobaireachds" の最初のページに "by James Logan" と署名されている。しかし、この署名は(そこだけでなく)この本の第2セクション(second section)、"Accounts of the Hereditary Pipers" の最初のページにも記されている。 この本の贈呈を受けた The Highland Society of London の会員も、MacKay 一家も、さらに言えば Angus MacKay 自身も含めて誰一人、この Logan の 主張(Logan's claim/署名した事を指す?)に対して異議を唱えてはいない。 大英博物館は Logan が(署 名部分の)著者である事を受け入れただけで無く、収蔵目録にもその様に記 して(catalogued) いる。それは、スコットランド国立図書館(Nationlal Library of Scotland)に於いても同様である。 そして、時が流れ皆の興奮も冷め平穏になった1933年、Sir Reginald MacLeod, 27th Chief of Clan MacLeod はスカイ島の Borreraig(原文通り/何故か"r"が 一つ多い?) に建立された MacCrimmon Carin の除幕式に際して the Highland Society of London の支援に対して謝意を述べるとともに、次の様に付け加えた。「(HSLは) 1833年にマクリモン一族に関する初めての明 確な記述が掲載された本の出版に際して大きく尽力された("which in 1838 was largely responsible for the publication of a volume which contains the earliest catagorical account of the MacCrimmons")。」 (← 原文ではここまで全てがワンセンテンスで繋がっています!)。 Sir Reginald の父親(father)は1830年代を通じて The Highland Society of London の会員であった(←100年前に父親が、というのはちょっと考えにくい。正しくは grandfather か単なる ancestor か?)。恐らく、彼はこの件について直接的な情報を得ていたのだろう。 全ては再び静寂となり時を過た1965年5月。"Piping Times" 1965年5月号に、Glen's Book(A Collection of Ancient Piobaireachd by David Glen)に "Fionn" 名義で historical notes を執筆している、Mr. Henry Whyte の義理の息子である Mr. James E. Scott は、次の様に我々にアドバイス(←書いたという事?)した。「エジンバラの法廷弁護士 Browne も(MacKay's Book の)序文と幾つかの曲の historical notes を執筆した。」(← 原文ではまたここまでがワンセンテンスで繋がっています!) さらに、彼は付け加えて「これら全ての事(著者名が Angus MacKay だけになっている理由)は、 現代の出版社もよくやる手口として、MacKay という名前(Queen's Piper としてのネームバリュー)よって消 費者を引き付けようとした出版社の販売促進に対する思惑だろう。」恐らく、Scott も何らかの直接的な情報を得ていたのであろう。 新聞&雑誌の編集者でもあるエジンバラの James Browne は "History of the Highlands and Highland Clans" を出版した。Brown はこの本の制作に1835年から1838年まで従事した。 奇妙な事に、MacKay は 自らの本について1835年に「1836年の出版を約束する」と宣言した。しかし、実際の出版は3年間遅れた。遅れた理由に ついてはその後も一切説明される事は無かった。しかし、historical notes の執筆者たる Logan がロンドン在住である 一方で、編集者の Brown が エジンバラ在住であったので、(遠距離での原稿のやり取りに手間取った為)Brown の作業が完了するまでに3年間を費やしてしまった、という事は十分に考えられ得る説明である。 広く認められている様に、Angus MacKay はゲール語圏ど真ん中からの出身であり、同時に優れた音楽知識を持っていた事は間違いない。しかし、僅か22才の若者がハイ ランドの言い伝えに関して、あ の様に詳細な「知識」(such an indepth "knowledge" of highland lore)を持って居たとは考え難い。文体も到底 22才の若者のそれとは思えない。 しかし、それらを差し置いたとしても、MacKay の本には矛盾が存在する。Historical and traditonal notes の項に書いて有る内容と、実際の楽譜の下に書いてある内容が合致しないのである。これは、2人の異なった執筆者がそれぞれの ホラ話(tall tale)を語っているという事を明確に示している。 Angus MacKay は間違いなく流暢なゲール語遣いである。彼は病気療養中もゲール語で日記をつけていた。そんな彼が、どうして bán(fair)をスコットランド人の苗字の中で使われる Bane と混同して Lament for Donald "Bane" MacCrimmon などと綴ったりするだろうか? もし(if)彼が実際に本の前刷りを見ていたのだとと したら、MacKay は明らかに彼の本に書かれている歴史的情報に関しては深い知識("knowledge")と理解力を持っていた事になる。 物事の探求は常に真実を解き明かす。しかし、その代償に時として夢の世界が閉ざされてしまう事がある。願わくば、James Logan が Angus MacKay's Book の historical notes の執筆者である事(authorship)の主張の正当性を証明(prove)できない事を期待する。何故 なら、James Logan は詐欺行為(fraud)を はたらいた様な人物だからである。彼なら(自作のナンセンス話で?) the Higland Society of London の同輩たちに強い印象を与える様な事もやりかねない。(下 線部引用者) 記事は以上です。 それにしても、いきなり最後の最後になって James Logan の人格を堕とす逸話(ちなみに、どんな詐欺か?につい ては触れられていません。)を暴露。そして、挙句の果てにドンデン返し…。じゃ、一体どっちなんだ よ〜! 冒頭で説明していた見解は一体何だったんだ? って感じです。 いや〜、でも、どちらにしても存分に楽しませて貰いました。あ〜、面白かった。これだからピーブロック探索はヤメられませ ん。 P28 A Checklist of Articles on Bagpipes and Bagpipe Music, 1945-1985 はタイトル下に Prepared by The Historical Commitee of the Piobaireachd Society と記されています。 タイトルに続く1ページ程の趣旨説明によると、これは「定期刊行物の中や、ある本の一つの章として書かれた、ブリテン島のバグパイプに関する記事のリスト」で す。タイトルの通り対象期間は実質的に「第2 次世界大戦後〜現在」。 全部がバグパイプに関して書かれた、本の類についてはリストアップされていません。それらについては 1980年にリリースされた、Roderick D. Cannon による "A Bibliography of Bagpipe Music" の守備範囲に入るからです。 そもそも、この趣旨説明文の署名は R. D. Cannon となっています。つまりは、このリストは上記の自身の本を補完する位置付けとして取り纏められた事は想像に難くありません。 さて、肝心のリストの中身は、一般8、イングランド18、アイルランド16、の併せて42の記事がリストアップ。 ざっと眺めたところでは学術論文に於ける参照文献一覧といった風情。中身そのものよりも、この様な文献を丹念に掘り起こし て整理する事に掛ける Cannon の生真面目さには、いつもながら感服させられます。 P36 Cremona and the MacCrimmonns はシリーズ第4回目。今回は6ページ。 今回筆者はま ず、"Biblioteca Goverativa et Libreria Civica"(The Civic and Historical Library)of Cremona に収蔵されている、ラテン語で書かれたある本の1ページを掲載しています。 本の大きさは foolscap size(約43×34cm)厚さ2inch(約5cm)。筆者は Domenico Burdigallo という1480年生まれのクレモナ市民。 内容は、当時のクレモナの情景や市民の姿を詩と供に描写。多くのページを割いて市内のあらゆる街路毎に、そこに住んでいる 身分の高い市民の名前が挙げられています。 細かい内容は省きますが、レポートにはラテン語を英訳した文章が1ページほど紹介されています。それによると、これらの詩 は1515年 4月1日に書かれた 由。そして、↓のリストの左列下方、ある街路の住人として、"Baxianus del Bruno"(現代イタリア語で "Bassano Bruno")の名前 が明確に判読できる、と紹介されています。  その一方で、Prof. Gualazzini の尽力によりもう一つの資料が提示されます。Antonio Campi という歴史家(建築家、画家でもある)が取り纏めたクレモナの地図。そこには、クレモナ市 の描写とともに、重要な住人たちに関する情報が記述されています。制作された年代は前述の Burdigallo の本から70年後の 1585年。 Antonio Campi の 本には、Burdigallo の本に登場している殆どのクレモナ市民の名前が記載されています。しかし、それにも関わらず、Baxianus del Bruno の名は記述されていません。つまり、この2つの記録から推測されるのは「Bruno 一家はこの間にクレモナを離れた。」という事。スペイン支配下のこの期間に、クレモナの人口は大きく減少している事からも「これは意外な事では無い」と Pearston は分析します。  以上の事から、Pearston は今回の調査結果を次の様に要約。 マクリモン一族の血統について伝承されてい る言い伝えによれば、 Pietro Bruno がクレモナから移住したのは1510年以降である。今回の調査で明らかになったのは、1515年のクレモナに居住していた Bruno という一家は、1585年の時点ではもはや居住していなかった、という事である。 …で、それが一体何なの? Bruno一 家の移住先がスコットランドだという根拠は?と、思わずツッコミ入れたくなる所ですが…。 はてさて、この調査もここまでか?と思 いきや、帰国した Pearston の元には、クレモナの専門家から、新たな情報が届けられます。 それは、クレモナの音楽博物館に収蔵されている、世界の著名な音楽家に関する音楽辞典に於け る記述。辞典名は "The Universal Dictionary of Musiciens, Vol.2"(原 文綴り通り) 。そこには、なんと「マクリモン一族はクレモナ出身である」という記述があったのです。原文は当然イタリア語ですが、ここで は↓の様に英語訳が紹介されていま す。  Pearston 自身は「マクリモン一族のルーツはクレモナ市民である。」という記載自体に関しては特段の意外性は無かったのでしょうか、そ の部分に関しては何のコメントも書いていません。 以下は私の解釈です。 この辞典の出版がいつなのかは定かではありません。しかし、1914年に亡くなった Rachele MacCrimmon という(名前から推して女性?)パイパーに関する記述ですから、少なくともそれ以降。その当時(20世紀前半?)のイタリア の 音楽辞典に「マクリモン一族のルーツはクレモナ市民である。」と明確に記載されていたと言うのは驚きです。つまり、その当時 のイタリアに於いては 「マクリモン=クレモナ出身説」は一般的な認識であったと言う事が証明された訳ですから…。 しかし、だからと言ってこの説の信憑性が高まったか?というと、それはまた別問題。 何故なら、イタリア人(特にクレモナ市民)にしてみれば「スコットランドの由緒ある音楽家の家系は実は自らの末裔であ る。」というのは、いたく自尊心をくすぐ られるロジックである事は明らかです。「クレモナは常にあらゆる音楽文化の中枢(バチカン、メッカ etc.…)なのだ!」と…。 ですから、この辞典の編集者が、シリーズ冒頭で紹介した1826年の Captain Neil MacLeod of Gesto の出版物に記されていた「マクリモン=クレモナ出身説」に飛び付き、特段の裏付けも無いままにこの様に記載したとしても、それは決して不思議な事ではあり ません。 一方で Pearston にとっては、上記英訳文の前段後半の "MacCrimmon's Lament" とスイス山岳地方のメロディー "Ranz de Vaches" の類似性 の指摘の方が余程新鮮だった様です。 Pearston はこの事に関心を寄せ、このメロディーが入ったレコードをパリで購入し、本国に持ち帰って聴いてみます。そして、確かにこの2つのメロディーの類似性を確 認したと書いています。 英文25行程のこの章には、現代の Wikipedia の "Ranz des Vaches" の項とほぼ同じ内容が書いてあるのでお目通しを…。ちなみに、このメロディーが引用された有名な例として挙げられているロッシーニのオペラ「ウィリアム・ テル」の中の一節は誰もが聴いた事のあるこの調べです。 Pearston はその他にも、ベートーベンの交響曲第6番「田園」の "the opening of the last movement" にも引用されていると書いています(クラッシック音楽に疎い私には、この表現からは、この交響曲の中で当該のメロディーが登 場する箇所を特定する事は出来ません。)。 さて、Pearston は今回のクレモナへの調査旅行の帰路、ミラノやトリノにも寄り道して、それぞれの都市の図書館でケルト文化に関する古い資料を閲覧した様です。 不思議な事に北イタリアやドイツには、イタリアとアイルランドやスコットランド間を行き来していた学者や宣教師によって、 8〜10世紀頃にゲール語で書かれたマニュスクリプト(手書き草稿)があれこれ残されているとの事。 まず最初に、ミラノの "The Ambrosian Library of Milan" を訪問。ゲール語マニュスクリプトの一つ、"St. Mark's Gospel" に関する詩と解説が書かれているマニュスクリプトを見聞する機会を得ます。 彼がこのマニュスクリプトを見聞したのは、バグパイプに関するなんらかの記述を探すため。しかし、その時のざっとしたサー チでは、その様な記述は見つける事が出来なかった由。 このマニュスクリプトは古代アイルランド語を使い、随所に省略形を用いて書かれているので極めて難解。本気でバグパイプの 痕跡を探すためには、その様な文書を読解できる能力を持った人物の助けを借りる必要がある、と締め括ります。 そして「トリノの Biblioteca Nazionale(トリノ大学の国立図書館) には "Bobbio Masuscripts" と呼ばれるマニュスクリプトが収蔵されている。」… というそっけない書き方の2行によって、今回のレポートは唐突に締めくくられます。 さて、シリーズ最終回の次号ではどの様な展開が…。 |

|

P4 Moring Mail の中にあの Frank Timoney

の投稿がありました。1987年12月号の Fran

Buisman の記事に

ついて何やらコメントを書いています。私はそもそも元の記事の内容も理解できないので、当然ながらこのコメントについても同

様です。 P4 Moring Mail の中にあの Frank Timoney

の投稿がありました。1987年12月号の Fran

Buisman の記事に

ついて何やらコメントを書いています。私はそもそも元の記事の内容も理解できないので、当然ながらこのコメントについても同

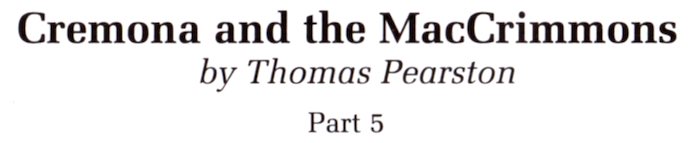

様です。では、なぜこの投稿を紹介するか?というと、私の目が留まったのは投稿者の居住地として書かれていた New York という表記。 自身のサイトにも紹介されていないので、Frank Timoney が何処に住んでいるのか? そもそも何国人なのか? 不明でした。どうやら、この方、 ニューヨーク在住(の米国人?)の様です。 P17 Maintenace の執筆者は Seumas MacNeill。 "Unlike most other instrumentalists, the piper has to be his own tuner, adjuster, trouble-shooter and maintenace man." という事で、文字通りのハイランド・パイプのメンテナンスに関する説明。 連載物の様で、第一回目の今回はバッグがテーマ。サイズ、ストックの取り付け位置、シーズニング等について…。 どう考えても CoP レッド・チューターの要約なのですが、つまりはレッド・チューターすら持っていない初心者向け連載なのでしょうか?  P26 Cremona and the MacCrimmonns はシリーズ第5回目にして最終回。今回も6ページ。はてさて、この何とも破茶 滅茶な「マクリモンのルーツ探しクレモナ探索記」はどの様に締め括られるのでしょう? なんと、言うに事欠いて今回は冒頭から「血液型」に展開です。血液型と特定の姓(surneme/苗字)との関連性を唱える 専門家が居るとの事で、その方 向性でマクリモンの由来を検討してみた由。読むまでもなく、余りにも荒唐無稽過ぎますが、ここまで我慢を続けてこの奇想天外 なレポートに付き合って来たの で、どうせなら毒くわば皿までと言う気持ちで腹を括って目を通していきましょう。  まずは、地域による傾向を比較。最初の表

は、インドと英国に於ける全国民の血液型分布の対比。そして、 まずは、地域による傾向を比較。最初の表

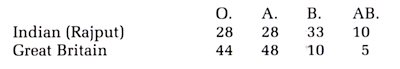

は、インドと英国に於ける全国民の血液型分布の対比。そして、 次は英国内の地域別、及び英国の対して南に位

置するイタリアと北に位置するアイスランドとを対比した血液型分布。 次は英国内の地域別、及び英国の対して南に位

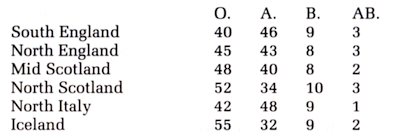

置するイタリアと北に位置するアイスランドとを対比した血液型分布。これらから読み取れるのは「北方に行くに従い、O型が増えA型が減る」という傾向があるという事。(それが どうした!?) 続いていよいよ「姓と血液型」について。  ウェールズの血液学の専門家たちは、ある姓の人について特定の血液型が目立って少な

い例がある事に注目した。…

として、ウェールズ風の名前とそうではない名前の血液型を対比した次の様な表が示されています。そして、同様の事がスコット

ランドやアイルランド(〜風 の?)の名前にも当てはまるそうな。(〜風の名前ってなんじゃい? さらに言え

ば、そもそも姓は婚姻によっ て、個人の肉体的属性とは関係なく諸処 に変化するのでは…?) ウェールズの血液学の専門家たちは、ある姓の人について特定の血液型が目立って少な

い例がある事に注目した。…

として、ウェールズ風の名前とそうではない名前の血液型を対比した次の様な表が示されています。そして、同様の事がスコット

ランドやアイルランド(〜風 の?)の名前にも当てはまるそうな。(〜風の名前ってなんじゃい? さらに言え

ば、そもそも姓は婚姻によっ て、個人の肉体的属性とは関係なく諸処 に変化するのでは…?)Pearston は「同一姓の数百人のサンプルがあれば有益な分析が可能 だが…」と前置きしつつ(それ自体が甚だ疑問ですが?)「残念ながらマクリモン姓については、スコットランド 中を探したとしても、百にも満たない数のサンプルしか集められない。」と、現実を見据えてこの手法の有効 性は低い事を認めます。それでも「もしも、マ クリモン姓のサンプルが数多く集まれば…」と仮定に基づく可能性に期待する、なんとも未練がましい書き 様。 血液銀行の分類によると血液型の構成は、スコットランドの北方に行くに従いアイスランドのそれに似てくる由。ただ、アイス ランドの人々の血液型の構成 は、ノルウェーや他のスカンジナビア諸国との関連性は低いとの事。それは、長年アイスランド人の移住先がそれらの地域ではな かった事に依ると説明。 次に、ノルウェー出身という事が定説になっている Clan MacLeod について「血液学の専門家による分析によると、全ての Clan MacLeod の人々の血液型については、興味深い結果(interesting result)が得られた。」と書いています。…が、どういう風に興味深かったのか?について具体的な記 述は有りません。 以上、一体何を言いたかったのか甚だ疑問符?ばかりな血液型ストーリーはここまで。 次の "Association with continent" (大陸との関連性)は10行。 しかし、先月号最後に触れたヨーロッパ大陸に於けるゲール語書物の存在から推して、"it is logical to suppose that Gaelic people, e.g., 16th and 17th centuries, were nearer to Paris and Rome than to Edinburgh, and they were also very close to Spain. " と強引に説明付けられても到底着 いて行けません。何処が論理的なんだ? ここ迄で3ページを消化。残されたペー ジでは主にマクリモンとアイルランドとの関連性("Irish Links")について費やされます。クレモナ説については白旗を上げた? …とは言っても、このセクションについても早々に書き出しの一文から引っ掛かります。 伝説的な Bruno の記述によれば、彼は 1510年にイタリアからアルスター(Ulster)に渡来。そこで、MacCrimmon 一家と親しくなり(became associated with)、最終的にスカイ島に辿り着いた。 あれっ? この記述では Bruno と MacCrimmon とは別の一家という事になりますが? イタリアで Bruno と名乗っていた一家が、後日スカイ島に辿り着いた際に MacCrimmon と名乗ったのでは無かったでしたっけ? それに関しては何の説明も無いまま、Pearston の記述は次の様に続きます。 Wm. N. Grattan Flood(ア イルランドの歴史家、音楽家)は「際立ったアイリッシュ・パイパーであった Donald MacCrimmon が 1600年頃に Dunvegan に来て Clan MacLeod のお抱えパイパーとなった。Donald の孫である、Donald Mor は1635年にパイプを習得するためにアイルランドに派遣された。」と断言している。 ウィキペディアでも「アイルランド音楽 の歴史に関する Flood の記述については極めて慎重に取扱う必要がある。」とされています。確かに↑の一文は、Donald Mor の祖父がまた別の Donald だとする等、これまで書かれている史実とは余りにも懸け離れています。 それにも関わらず、何故こんな荒唐無稽な説を紹介したかについての説明も無いまま、Pearston の文章は取り留めなく続きます。 Donald Mor は確かに "The Lament for the Earl of Antrim" を作曲したとされている。しかし、実際にはこの曲はより後世に作曲されたと推定される。その当時、スコットランド西方諸島とアルスターの間では、多くの兵 士が交換されていた。Rory Mor MacLeod は1595年にエリザベス女王に対して反旗を翻した Red Hugh O'Donnell を支援するために、自らのクランの 500人の兵士を送っている。 ある専門家は、"MacCrimmon" という名は、"Crimthan - Wolf" に由来するとしている。それ故、マクリモンはアイルランドから渡来したと考えている。Crrimthan Nia Nair は西暦360年のアイルランドの王である。この王の後継者である Niall of the Nine Hostages(379〜405)は、もう一人のより有名な Criomthan - Saint Columba(521〜597)の祖祖祖父(great-great grandfather)にあたる。 Gratten Flood は次の様に書いている。アイルランドではこの名前は Cremen、Cremmen、Crimmin といった風に多様に使われている。この名前のルーツは非常に古く、中世アイルランドの手書き草稿に散見される。St. Crummine は5世紀に Leccuine Abby を設立したアイルランドの司教である。 幾人かの専門家たちは、Clan Crimene は 強大な Clan MacCarty の一派として構成されたと信じている。このクランは Munster 地方の膨大なエリアを所有していた。 これらのアイリッシュ名は Cork にある Gleannacroim, the "Valley of Hospitality" に由来すると考えられている。 (この辺りには Cremen、Cremmen、Crimmin、Crummine、Crimene、etc.…様々な綴りが登場し ていますが、慎重にチェックしつつ原文に忠実に書き写しています。入力ミスではありません。) The Crimenes の始祖に関するもう一つのアイリッシュ・ストーリーは Faeneh(という人物?)纏 わる話である。彼は造幣局を所有し、革製の貨幣を発行していた。そして、イギリスに対抗するため、 Ballinorohor(地 名?)で最も強固な多くの城を建立した。彼の叫び声は "Leave the rest to the Gods" というものであった。(何が Crimenes に関しているのか?) MacCrimmon という名は、古代ルーン文字で書かれた碑文に見られる the Norse Aromundr, the "famed protector," (一言一句原文通りの綴り)に 由来していると、多くの人が信じている。Rumund という名は、MacCrimmon のゲール語綴りから来ている。 少なくとも唯一つのピーブロックについては、アイルランドに由来しているというのは事実である。"Tumilin O' Counicha" あるいは "Brian O' Duff's Lament" のグラウンドは "David Glen's colletion of Irish melodies" と "MacLeod of Gesto's Twenty Pibrochs in canntaireachd" に収録されている。この曲は極めて古く、その構成が ABCDE である事から、通常のピーブロックよりもずっと初期の作品であると推定される。この曲は "Frenzy of Meeting" とか "Irish Lively Tune" などとも呼ばれている。 ある専門家はマクリモンの洗礼名として多く使われている "Patrick" に注目する。Patrick はスコットランドでは余り人気がない。(アイルランドでは一般的な)Patrick という洗礼名が多く用いられる事は、この一族がアイルランドに由来する事を示していると主張している。 多くのゲール語専門家によると、Patrick あるいは Padruig という名は翻訳間違いであり、 Padruig を英語訳すると Peter であるとされる。ゲール語専門家によるさらなる説明が求められる。 アレコレと様々なアイリッシュ・ネタが 続いた後、次の "Incidental Italian Clues" というタイトルの一文(7行)では、唐突にイタリア・ネタに戻ります。 おそらく、名前そのものに関する唯 一の明確な糸口は、何人か のマクリモン・パイパーの名前に見られる人相学的な情報だろう。まず、Iain Odhar から始めよう。Iain Odhar とは Swarthy(浅黒い)Iain を意味する。それから数世代を経るに従い、濃いこげ茶(dark brunette)から金髪(blond)に変化して、Donald Ban(Fair Donald)となる。Bruno の孫と推測される Iain Odhar には、典型的な地中海人種としての容貌が表れているのではないだろうか? そして、次は "Donaldo MacCriummen" というタイトルの7行の文章で、再び洗礼名の話題に…。これらの↑↓2つの文章は両方とも最後は?マークで終わります。 マクリモンの名前は古い書物の中に 多く登場する。それらの中の一つに、Donaldo という奇妙な洗礼名が見られる。1614 年の国事行為に伴う恩赦のリストの中に、あるニセ硬貨造りを殺したかどで囚われていた "Donaldo MacCriummen" というパイパーの名前が見られる。何故このマクリモンは Donaldo という名前を持っていたのであろうか? さて、終始迷走を続けたこのレポートは "Bardic Origin" とタイトルされた、次の様な9行の一文で締め括られます。内容は言うまでもなく、もう一つのマクリモン起源説たる「吟遊詩人出身説」。 マクリモンの歴史では、彼らのルーツは吟遊詩人であった可能性について書かれたものもある。吟遊詩人の多くはケルト民 の司祭であるドルイドから採用され る。この説に関して唯一記述すべき糸口は、Angus MacKay's Book の "Lament for the Harp Tree" の説明の中に出てくる。このピーブロックはバグパイプに関するある吟遊詩人の感情を歌ったと伝えられる。この曲はその形 式から推して、極めて古い歴史を持 つ事が明らかである。いわゆる "The Fairy Tiune"と呼ばれる様な、ある種の神秘的な物の見方(superstitious opinions)が表現されている。 1987年11 月号から始まった Cremona and the MacCrimmons のシリーズも半年間掛けてこれでやっと完了。正直ホッとしました。 クレモナ現地調査の無計画さ自体にも呆れますが、それにも増してレポートの文章の破茶滅茶ぶりには終始困惑させられ通し。 手短に紹介するために要約しよ うにも、余りにも話題があちこち飛びまくるし、内容不整合の箇所はてんこ盛り。結局は、ほぼ全訳しつつ紹介者としてのツッコ ミを入れまくるしかありません でした。読み進めてもワクワクする訳でもなく、手間ばかり掛かるので、このところは毎月このシリーズに取り掛かるのが億劫で 仕方無かったのが正直な所。 筆者は最後の一文で数多のピーブロックの中で最も長大な "Lament for the Harp Tree" に触れています。思い起こせば、この 30年前 の "Piping Times" シリーズの初回 1977年10月 号で、この曲に関する背景が紹介されていました。そして、その著者が Thomas Pearston。 その際にも読解に大いに手こずった記憶があります。読み返してみると「まともに読んでいったら突っ込みどころ満載って感じ で、容易にはとても理 解し難い文章です。」と、まるで今回のシリーズとそっくり同じ印象を書き記しています。 当時は、解り難さの原因は "Lament for the Harp Tree" という曲の奥深さ故だろうと思い、自らの至らなさを自戒したものです。しかし、今にして思えばその原因は何よりも Thomas Pearston の 支 離滅裂な文章に有った、という事を確信した次第です。 出来れば、この人のレポートは金輪際遠慮させて頂きたい、と切に願います。  P44 A Stock Tune in Older Piobaireachd Teaching and Device of Practising and instruction はあの Fran Buisman による第4弾目の記事。今回は6ページの単発記事です。 上記のリードを読んで、相変わらずの難解さご推察頂きたいと思います。こちらについては、自らの至らなさを自戒しつつ、今 回も潔く降伏致します。 |

|

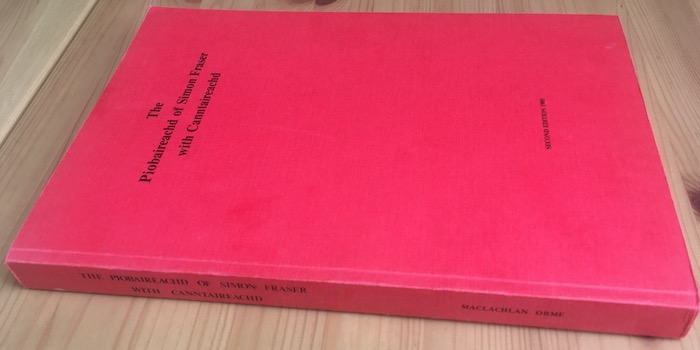

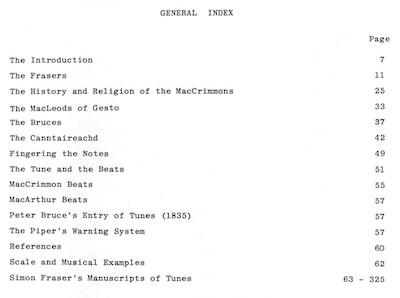

この号で1番のピーブロックネタは

P17 The History of the

Bruces。 この号で1番のピーブロックネタは

P17 The History of the

Bruces。 Bruce 一族については、まずは 1988年1月 号の Cremona and the MacCrimmons Part2 の冒頭の章 "Simon Fraser Link with MacCrimmons" の記述を 読み返して下さい。今回の記事はここの登場する Bruce 一族に関するストーリー。 更にもう一つ、そもそもの Simon Fraser に関する Wiki 情報にざっと目を通して下さい。 そこに書いてある通り、Simon Fraser(1845〜1934)自身は、スコットランド系移民の子として現地で生まれた移民2世。治 安判事だった父親の Hugh Fraser(1796〜1895)がオーストラリアに渡ったのは1828年です。 彼が、The MacCrimmons のピーブロックの伝統をそのままの形で受け継いだ要素は3つ有ります。 一つ目は、父親の Hugh Fraser が Iain Dubh MacCrimmon から直接手ほどきを受けたマクリモンンの伝統を引き継いだ事。2つ目は、彼の母親が Charles MacArther の孫娘で、かつ、The MacCrimmons 一 族の血筋である事。 そして、3つ目がこの記事のテーマである Bruce 一族の1人、Peter Bruce の唯一の弟子として、20年間に渡って濃密に指導を受けた事です。 この記事のネタとなっているのは、1913年1月11&18日付け "Oban Times" に掲載された Dr. K.N. MacDonald による "Some Famous Pipers. The Bruces of Glenelg, Contemporaries of John Dubh MacCrimmon" という記事との事。Dr. K.N. MacDonald は Captain Neil MacLeod of Gesto の孫であり、Alexander Bruce と息子の John が度々訪れた Skye島 Ord の居住者。 以下は一部を端折りながらの概ねの内容です。(大文字)は原文、(小 文字)は引用者の補足。 Dr. K.N. MacDonald と Simon Fraser の両者は、Iain Dubh MacCrimmn が Gesto のパイピング教師であったと主張している。そして、Gesto は Alexander Bruce を手ほどきした。 それだけでなく、(Iain Dubh の弟である)Donald Ruadh MacCrimmon も Bruce と同じく(Skye 島ではなく)本土の Glenelg に住んでいた事から、Donald Ruadh もまた(1812〜14頃に)Alexander Bruce を手ほどきした事も十分に考えられる。その事に関しては以下の様な明確な証拠が残っている。 優れた音楽家である Alexander Campbell は1814年に歌の収集のため西方諸島を旅した際、Glenelg の Donald Ruadh MacCrimmon を訪問。夕食後、Campbell がバグパイプの曲を聴きたいと所望したところ、Donald Ruadh は「お気に入りの弟子」である Alexander Bruce を呼び寄せて演奏させた。その演奏は素晴らしく、盛大な称賛を受けた。 Simon Fraser は Alexander Bruce の巧みな技量から推して、Gesto が Alexander Bruce にピーブロックの手ほどきをした事は疑いようがないと言っている。彼は、Gesto の屋敷にパイパーとして雇われていた。 Angus MacKay は彼の本(1838年)の中で、Gesto のお抱えパイパーたる(Alexander)Bruce が1807年の Highland Society のコンペティションで2位を獲得した旨を記している。 Dr. K.N. MacDonald は John Bruce の言葉として「ある時 Alexander Bruce と Angus MacKay が同じコンペティションで競った際、MacKay は Bruce の方が優れたピーブロック・プレイヤーである事を認めた。」と言うのを聞いたと記している。 Alexander Bruce は3人の息子、Peter、John、Malcolm を教えた。Gesto も彼らに対して最後のレッスンを施した。 Alexander Bruce の甥である Lachlan Bruce は 1915年3月3日付け "Oban Times" に次の様に書いている。「Gesto は Alexander Bruce にピーブロックを教えた。ある時、Gesto、Alexander、John(Iain)Dubh MacCrimmon の3人が Kyleakin(のコンペ)で競い、 Alexander が優勝した。Alexander Bruce は Gesto の教えたパイパーの中でベストなパイパーであると言われている。Peter は彼の父親(Alexander)と Gesto それぞれから手ほどきを受けた。彼は、教わった全てを携えてオーストラリアに渡った、と言われている。」 Alexander Bruce の息子たちの中で最も名声を博した Peter Bruce は、オーストラリアに渡った最も偉大なピーブロック・プレイヤーと言われている。彼は、彼の唯一の弟子、Simon Fraser に対して、マクリモンの音符表記(the MacCrimmon notaion)を 20年間に渡って伝え続けた。 Peter は1838年、16才でエジンバラで開催された Highland Society of London のコンペティションで4位を獲得した。 Peter Bruce の家には、彼が(オーストラリアに移住後の1800年代半ばに)獲 得した幾つかのメダルが保存されている。彼はコンペで競う際、縁なし帽の両サイドに鷲の羽飾りを立てたいたと言われる。 それは、パイパーのチーフである事と、Robert the Bruce の子孫という証だった。 Peter Bruce がオーストラリアに渡ったのは、1846年のジャガイモ飢饉の後、1853年と言われている。 Peter Bruce は遺言で Simon Fraser にシルバーマウントのパイプを遺した。Fraser はそれを極めて価値あるものとして扱っていた。 Thomas Pearston の 文 章ほどではありませんが、この文章も優れた文章とは言い難いもの。概ね時系列には沿っていますが、様々な伝聞を脈略無く引用 して並べている印象で、どうしても、逐語訳&箇条書き的な紹介にならざるを得ません。  さて、この記事から遡る事約3年の1985年、このオーストラリ

ア・ライン(私の造語)に関する重要な出版物が再版されています。 さて、この記事から遡る事約3年の1985年、このオーストラリ

ア・ライン(私の造語)に関する重要な出版物が再版されています。それは Simon Fraser が 受け継いだピーブロックを丁寧に紹介した "The Piobaireachd of Simon Fraser with Canntaireachd"(Compiled and Edited by Dr. Barre. J. MacLachlan Orme) という本。その色から "The Red Book"と呼ばれている様ですが、同じく "The Red Book" と呼ばれる "The Kilberry Book of Ceol Mor" と区別するために今回は "Alt Red Book" と表記します。 タイプライター印字&手書き楽譜のオフセット印刷という体裁ですが、A4サイズ&340ページの分厚さ、約60ページの詳 細な解説部分と約140曲の楽譜を収録、という中身の濃い楽譜本です。  しかし、Simon Fraser が受け継いだと主張する《由緒正しきマクリモンの表記=演奏》は、本国の主流的なピーブロック権威者にとってみれば傍流の極 み。オーストラリア生まれの一 介の移民2世パイパーのたわ言として、紛い物扱いしたであろう事は想像して余りあります。 ある意味、粛々と《近代化&標準化》を進める立場の人々にとって「これこそがマクリモンの伝統的な表現だ。」という主 張は、目の上のたん瘤状態だったでしょう。大げさに言えば「邪教」「危険思想」として意図的に黙殺し排除を図ったとしても不 思議ではありません。 実際、1930年代後半に当時の著名パイパーである P/M William Gray によって Simon Fraser のセッティングが世に出回り始めた時、Archibald Campbell of Kilberry はそれらを「クズ! (rubbish)」と言って切り捨て、ことごとく無視していたそうです。 20 世紀前半のその様な状況を未だ引きずっていたのででしょうか、不思議な事に初版がリリースされた1979年にも、そして再版 された1985年以降も、 "Piping Times" ではこの本のリリースはニュースになっていま せん。スコットランドに於いては、このオーストラリア・ラインに対してはこの当 時も腫れ物に触る様な扱いだっ た様です。 でも、何故かその後、CoP のオンラインショップにはそ〜っと掲載されていたので、私は 1998年にこの本を購入する事が出来ました。(⇒ その後、デジタル化/実際の "Piping Times" での扱いと、入手までの顛末については↓2024/3追記参照)  そして、今回の記事をきっかけに、久しぶりにこの本を手に取りました。目次に "The Bruces"

の章があるのに気付いたので(20年を経てすっかり忘れている!)目を通してビックリ! なんとこの記事は Alt Red

Book のこの章を、脚注まで含めて一言一句そっくりそのまま転載したものでした。

そして、今回の記事をきっかけに、久しぶりにこの本を手に取りました。目次に "The Bruces"

の章があるのに気付いたので(20年を経てすっかり忘れている!)目を通してビックリ! なんとこの記事は Alt Red

Book のこの章を、脚注まで含めて一言一句そっくりそのまま転載したものでした。ただ極めて不可解なのは、それにも関わらずこの記事には、出典が Alt Red Book である旨の但し書きが一切ありません。 また、Alt Red Book の著者はオーストラリア・ラインの継承者として、Fraser Style の演奏音源もリリースしている Dr. Barre. J. MacLachlan Orme です。しかし、この記事の著者は Iain MacKay, Beauly と記されているのです。何やら、意図的に 隠蔽工作をしている様子。Alt Red Book からの引用である事を堂々と表記するのが憚られる、何らかの事情があった様に推察されます。Archibald の息子の James Campbell をはじめとする古い権威者たちの影響力が、まだまだ無視できなかったのでしょうか? 時は巡って2014年。Alt Pibroch Club が設立され、1970年代以降細々と始まっていた「もう一つの」(由緒ある or 本来の)ピーブロックを再発見する動きが本格化。Simon Fraser が受け継ぎ&伝えた The MacCrimmons の手付かずのピーブロック表現が、際立って重要視される時代がようやく到来しました。 時の権威者たちによる《標準化》の嵐から遠く離れた遠隔の地(元々は流刑地)で、The MacCrimmons ⇒ Gesto ⇒ Alexandere Bruce ⇒ Peter Bruce ⇒ Simon Fraser というルートによって、正統的なマクリモンの調べが、安全かつ連綿と受け継がれた。この事は、ピーブロック文化継承にとって極めて幸運な出来事だったのか もしれません。

「マクリ モンの伝統を伝える一本の細い糸ーオーストラリア編

"Simon Fraser" ライン」

【2024/3追記】

2022年秋に NPC によって "Piping Times" 等がデジタル化された事によって、種々雑誌の過去誌面の検索が可能になりま した。そ こで、この本のタイトルで検索を掛けてみた所、 記事や広告があれこれヒット。この本のスコットランド本土に於ける《扱い》の経緯が、朧げに判って来ました。(それにしても、広告まで検索出来てしまうの はスゴイ!) まず、1979年に初版が出版された当時、"International Piper" Vol.3/No.5-1980/9 P23 に Dr. Barre Orme 名義によるこの本の広告が掲載されています。同時に、その広告とタイアップする様にこの号の P3には "Who Was Simon Fraser? 1846 - 1934" という短い記事が掲載されており、オーストラリア・ラインに対する関心を幅広く掘り起こそう、という編集者(John A. MacLellan)の意図が明らかです。更 に、Vol.3/07-1980/11 から最終号 Vol.4/06-1981/10 まで、全部で9回に渡って Simon Fraser の書簡を掲載。このラインについて詳細に紹介し続けます(⇒ リスト参照)。 因みに、これらの全ての書簡は現在では NPC Bagpipe News のデジタル版としてもアップされています。 一方で、 "Piping Times" については、1979年初版当時は全くの黙殺。広告も掲載されていません。その後、1985年の再版に際して漸く、1985年6月号 (Vol.37/9-1985/06)から何ヶ月間かに渡って、広告が掲載されています。もちろん、こ れも Dr. Barre Orme 名義で自身が出したものなので、購入したい場合には直接コンタクトを求める広告。記事としては黙殺が続きます。しかし、広告の掲載を許した、という事から は、1979年からの数年間の内に、編集者(Seumas MacNeill)としても、徐々に態度が軟化している事が窺えます。 1996年4月に Seumas MacNeill が死去し、編集 者が Dugald B. MacNeill に交 替。それから2年程経過した 1998年9月号 (Vol.50/12-1998/09)になって漸く、この本に関するかなり好意的なレビューが掲載さ れました。2nd Edition の出版から実に13年が経過。特段の署名が無いので、執筆者は編集者自身だと思われます。 文末にはこの本が CoP で も扱っている旨が書かれています。手元にある私の本には "1998/11/2" と入手日がメモしてあるので、私は恐らくこの記事を読んで直ぐに手配した事は(自身の行為は忘却の彼方に…)想像に難くありません。 |

|

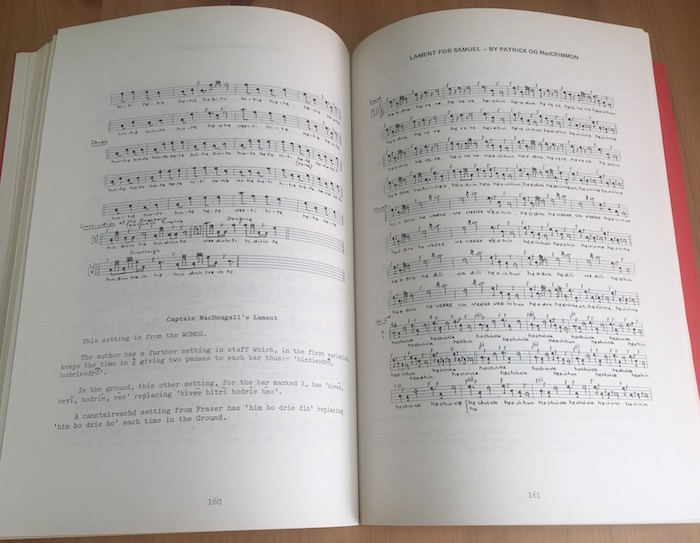

この号のピーブロックネタは

P22 The Elusive

Appoggiatura。James

Campbell of Kilberry による3ページ強の記事。 この号のピーブロックネタは

P22 The Elusive

Appoggiatura。James

Campbell of Kilberry による3ページ強の記事。辞書によると、elusive:理解 し難い、捉えどころのない/appoggiature:a grace note peeformed before a note of the melody and falling on the beat. という事。つまり「捉えどころのない強拍装飾音」とでもいう意味でしょうか? まあ、貴族様ですからわざとハイソなインテリぶった言い方をしているだけなのでしょう。 大層なタイトルはともかく、内容としては、David Glen's "A Collection of Ancient Piobaireachd" に於ける、hiharin(cadence E followed by three As)、hihorodo(cadence E followed by three Es)、hiharara(cadence E followed by three Ds)の表記の変化に関する考察です。 実は David Glen のこの楽譜集は、1880〜1907年の27年間に順次リリースされた、述べ7冊の楽譜集の総体を指します。これら7冊に収 録されているピーブロックの数は100曲。 Glen は当初からシリーズ化を目論んでいた訳では無いとのことです。1880年、最初にリリースされた巻に収録されていた 25曲については、これらの装飾音は、40年近く前(1838年)に出版されたた Angus MacKay's Book の表記を踏襲していました。つまりは、↓の楽譜の左の様に initial E は(装飾音としてでなく)大き な音符で書   かれていました。 ところが、ある時点から、右の様に cadence E 装飾音と

して表記する様になった由。この記事は、David

Glen がどうして途 中で表記を変化させたのか?について、後半の2ページで考察します。 かれていました。 ところが、ある時点から、右の様に cadence E 装飾音と

して表記する様になった由。この記事は、David

Glen がどうして途 中で表記を変化させたのか?について、後半の2ページで考察します。筆者は、それは20世紀初頭に大きな影響力を持っていた、音楽 理論家の Dr. Charles Bannatyne による影響だろうと推測。(Bannatyne の著述例 その1、その2) Dr. Charles Bannatyne の楽譜表記スタイルの影響は、Glen の楽譜集だけでなく、1904〜1913年に掛けてリリースされたオリジナル PS Books にも、明らかに見て取れるとの事。しかし、そもそもこの様な表記スタイルは、その当時からおよそ80年遡る Donald MacDonald's Book(1820)で使われていた由。 これ以上細かい考察内容は省きますが、何れにしても、Donald MacDonald の著作(Book & MS)の意義は大きいものであると言える一つの証拠でしょう。 オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on

March 6, 2022)

|

|

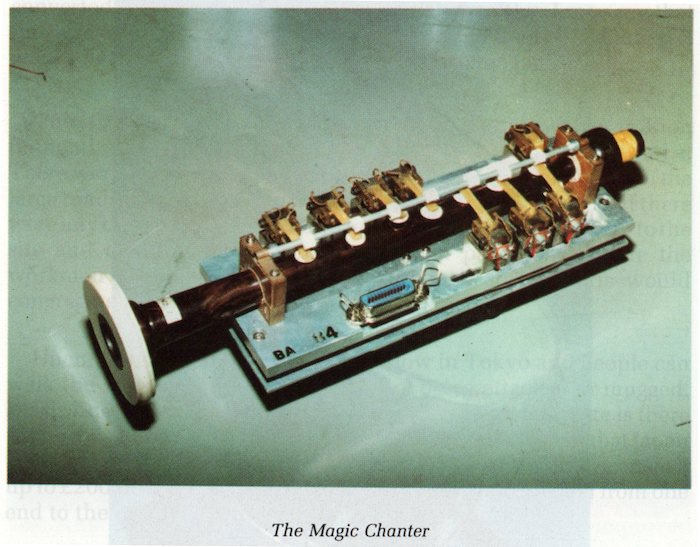

P18 Modern Picth

は金輪際遠慮させて欲しかったあの Thomas Pearston による記事。早々に

登 壇です。トホホ…。 P18 Modern Picth

は金輪際遠慮させて欲しかったあの Thomas Pearston による記事。早々に

登 壇です。トホホ…。今回は、いつぞや(1985年4月号)と同じく、この人には珍しいハードウェアに関する話題。写 真入り見開き2ページ完結、文字は1ページ半足らずの記事なので、まあ避ける事も無かろうかと考えてザッと目を通しました。 内容は、タイトルから想像する通り。近代になって年々上昇する一方のチャンターのピッチについて。 実はこれまで紹介して来ませんでしたが、このテーマについてはカルフォルニアの David Kennedy も、度々記事を投稿しています。この方の記事は どれも理路整然としていて良いのですが、私にとっては内容が高度すぎる事が多く、殆どの記事をスルーしているというのが実 情。 一方で、Thomas Pearston の この記事は至って平易ですが、その分中身も軽い。単なる実例紹介と言った所。 掲載されている写真には4本のチャンターが写っています。 "A" は第一次世界大戦(1914〜8)当時のチャンター。"B" は1940年代初期のもの。"C" は現代(つまり1980年代?)。"D" は第2次世界大戦前(原文は単に "pre-war")のハーフサイズ・チャンター("half sized chanter")という事です。  私はハーフサイズ・チャン

ターなるものの存在については初めて知りました。写真で見る限り、外観的には殆ど変わらないように見えますが…? 一体、何

がハーフサイズなのでしょうか? ボアが細い? ご存知の方はご教授願います。 私はハーフサイズ・チャン

ターなるものの存在については初めて知りました。写真で見る限り、外観的には殆ど変わらないように見えますが…? 一体、何

がハーフサイズなのでしょうか? ボアが細い? ご存知の方はご教授願います。ABC3つのチャンターについては当然ながら A<B<C とピッチが(特にトップハンドで)高くなるという記述。CとDはほぼ同じピッチ&音量だと記述されています。…とは言っても、特に周波数などは示されては いません。 P/M Willie Gray はチャンターのピッチが徐々にハーフサイズ・チャンターのピッチに近づきづつある事に注意を喚起した先駆けとの事。…という事は、ハーフサイズ・チャン ターというのはピッチの高いチャンターだった様です。 例によって Pearston らしいの は 「現代は昔に比べて室内で演奏する機会が増えた事から、チャンターの音量は小さく、ピッチは高くなる傾向にあるのではない か?」とトンチンカンな説を披露している事。時 代と共にピッチが高くなるのは、室内楽(クラシック)で使われる他の菅楽器にも当てはまる普遍的な事象のはずですが…。 オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on February 19, 2021)

|

|

P22 Ranz des Vaches and Cha Till

MacCrimmon

というタイトルを目にして「うん、これはどこかで目にしたよう?」と思った方は、このシリーズを余程丹念に読まれている方でしょう。 P22 Ranz des Vaches and Cha Till

MacCrimmon

というタイトルを目にして「うん、これはどこかで目にしたよう?」と思った方は、このシリーズを余程丹念に読まれている方でしょう。そうです、スイスの伝統曲とこのピーブロックの関連性については、1988年3月号の "Cremona and MacCrimmons" Part4で、イタリアの音楽辞典の中に記述されている 事が紹介されています。 今回のこの記事は、G. S. Metraux というスイス人による4ページの記事。 Ranz des Vaches はアルプホルンを伴奏として歌われるアルプスの労働歌との事。楽譜が初めて印刷されたのは1545年という事ですが、起源は極めて古く、アルプス地方の羊 飼い達に口承されてきたメロディー、と考えられています。 この曲は、18世紀以来のヨーロッパの医者、作家、哲学者たちによって「国外追放者にとってはホームシックを引き起こすメ ロディーである」と認識されて いたとして、一例として、あの James Boswell の "The Life of Samuel Johnson" からの一文が紹介されています。 フランス、イギリス、ドイツの多くの作家が、Ranz des Vaches とホームシック、つまり、ノスタルジアとの強い関連性について賛同しているとの事。 実際のところ "nostalgia" という単語は17世紀のスイス北部のバーゼル在住のある医者によって、スイス軍の隊員たちが海外派遣された際に陥るホーム シック感情から命名された用語と の事です。 多くの作曲家にとっても、Ranz des Vaches は牧歌的なモチーフとして極めてポピュラーとの事で、ベートーベン、ベルリオーズ、シューマン、リスト、ロッシーニ、ワーグナー等の作品に引用されている 具体的な例が楽譜と共に紹介されています。 また、作曲家たちだけでなく作家たちにとっても Ranz des Vaches の言い伝えについては大いなる関心を寄せていたとして、ワーズワース、バイロン、シラーなど多くの名前が挙げられています。 著者は、Ranz des Vaches の重要性は(1)ホームシックやノスタルジア(2)山岳地帯の自然を背景にした牧歌的生活(3)スイスの愛国心、との関連性にあるとします。 …と、記事の大半は、このメロディーが如何に17〜18世紀の知識人たちの広範囲な関心を集めていたかという事の紹介に終 始。そして、よりローカルな《伝統音 楽》の音楽家たちにとっても同様の影響が有って然るべき。その一例としてマクリモンがこの曲に影響を受けて "Cha Till MacCrimmon" という曲を作ったのではないか?…と著者は推測する。というのがこの記事の締め括り。(う〜ん、だから何なんだ?)タイトル の割には、ピーブロックネタとしては殆ど中身の無い記事でした。 |

|

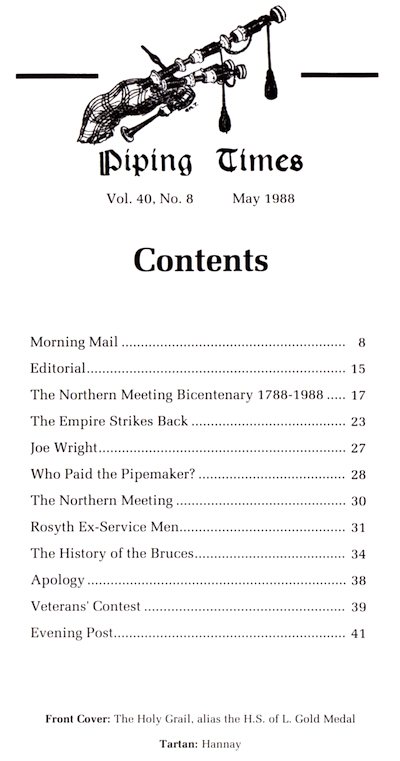

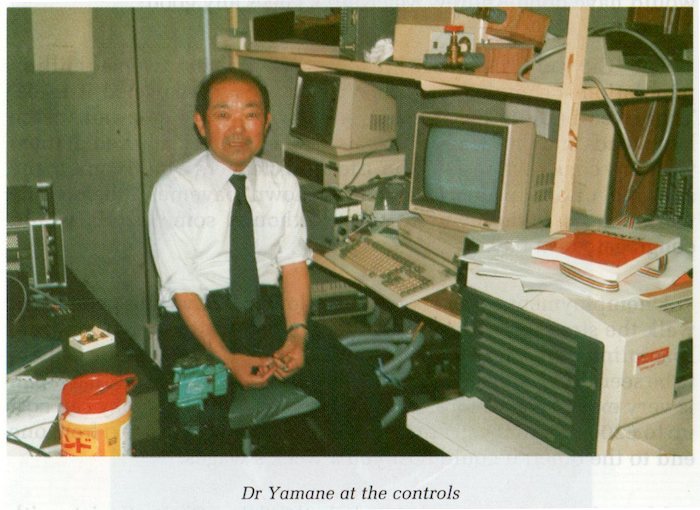

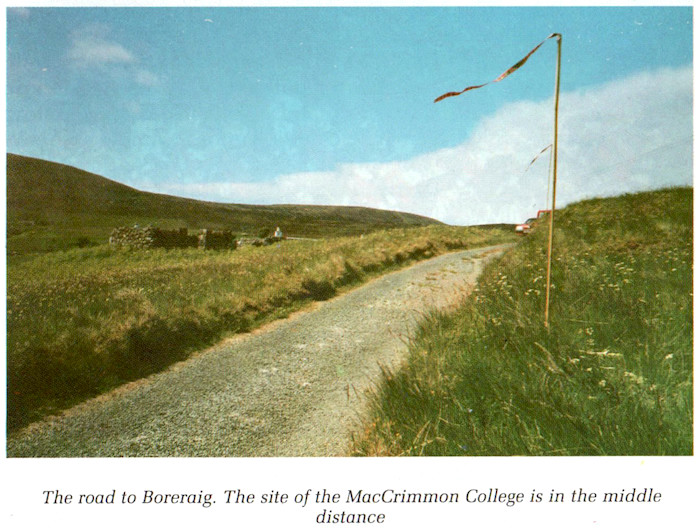

今回は珍しく P15 Editorial

の内容を紹介します。ナンバーからも解る通り、 "Piping Times"

はこの号で創刊40年周年完了の号に当たります。 今回は珍しく P15 Editorial

の内容を紹介します。ナンバーからも解る通り、 "Piping Times"

はこの号で創刊40年周年完了の号に当たります。雑誌の常で、各号は前月中にリリースされるので、 "Piping Times" 創刊号がリリースされたのは正に40年前の1948年9月の事。Seumas は感慨深げに創刊当時を振り返ります。 1988年には 70p である定価は創刊当時は 2.5p。サイズももう少し小さく、ページ数はたったの12ページだったそうです。 P26 The Japanes Experience は Dr John N. MacAskill によるレ ポート。 1983年9月 号でレポートされている Seumas MacNeill による The Japanes Trip 以来、東京パイピング・ソサエティーの山根さんは、東京ハイランド・ゲームのパイピング・コンペティションのジャッジを主たるお題目として、毎年の様に名 の知れたパイパーを日本に招いていました。 当然ながら来日したパイパーによるTPSのメンバーに対するレッスンも大きな役割として期待されていました。 Seumas に続いて、CoP の朋友の Thomas Pearston も来日して い て、その際も、メンバーは直接手ほどきを受けました。その時のピーブロックは "MacCrimmon's Sweetheart" でした。 その後も、著名なパイパーの来日は続いたと思われますが、この当時はパイパー森がハイランド・パイプの演奏から一時的に離 れていた時期に当たるので、いつどの様なパイパーが来日したかについて詳細は知りません。Dr John N. MacAskill が来日していた事も、この記事を読んで初めて知りました。  レポートは5ページ。Seumas のレポートと同様に、日光、箱根などの

観光名所、東京の様子、早稲田大学・山根研究室のコンピューター制御のパイプやドラムなどに大層感心した様子が写真(今回は

カラー)入りで紹介されています。 レポートは5ページ。Seumas のレポートと同様に、日光、箱根などの

観光名所、東京の様子、早稲田大学・山根研究室のコンピューター制御のパイプやドラムなどに大層感心した様子が写真(今回は

カラー)入りで紹介されています。Peaston の時と同様に、定例の月曜日夜のバンドの指導の他に、週末の山根宅でピーブロックの個人レッスンも行なったと書かれていま す。指導した曲は、 "Glengarry's Lament"、"The Glen is Mine"、"MacDougall's Gathering" だったとの事。 ここで、興味深いのは原文の次のような表現。"I also taught individuals at weekends teaching piobaireachd(for which the Japanese have a strong affinity). " 彼は何故「日本人はピーブロックに強く親近感を持っている。」と表現したのでしょうか? その理由を私は次のように推察し ます。 このレポートには、当時のTPSのパイパーは16人と書かれています。その中の複数の外国人(スコットランド人2人、米国 人3人、カナダ人1人)について は、個人名と出身地や出身バンド名まで紹介しています。 私は知っているのですが、これらの在留外国人パイパーという種族は、誰一人としてピーブロックに関 心を示しません。このレポートで名前の出ている一人のスコットランド人(性格的には極めて良い人)などは、私に向かって真顔 で、まるで不思議な生き物を見 るような目をしながら「ところで、君は一体何でピーブロック(なんてもの)が好きなんだ?」と尋ねたものでした。答えに窮し た私が何と答えたか?は覚えて いませんが…。  そのような中で、山根さんを含めて複数の日本人がピーブロックに関心を示した、という事から、Dr MacAskill は上記の様な表現をした、

と推測します。

そのような中で、山根さんを含めて複数の日本人がピーブロックに関心を示した、という事から、Dr MacAskill は上記の様な表現をした、

と推測します。さらに、興味深いのは、当時の TPS の練習場所であった目黒のパイオニア本社ビルの一室に於いて、パイパーだけでなく、東京の様々な大学の音楽講師たちを対象にした「カンタラックに関するリ サイタル&レクチャー」を開催したと書かれています。原文は以下の通り。 I gave a ricital and lecture on Canntaireachd in the Pioneer building in mid-week to a very enthusiastic and distinguished audience of pipers and music teachers from the vaious Universitites of Tokyo - they were surely taken in by the classical music of our great Highland Bagpipe. これは私にとっては初耳。この後1992年に久しぶりに山根先生宅にお邪魔して、パイブバッグの張り替えをして頂いた折 も、そしてそれ以後も、このような話は一切お聞きしませんでした。当時の日本にそんな人々が居たとは驚きです。 P37 Boreraig Day は文字通り 1988年の Boreraig Day - a penny and a piobaireachd - に関するレポート。今年は Seumas 自身によるごく手短な(写真を除くと)実質1ページのレポート。奉納されたピーブロックは Malcolm MacRae による "The Pretty Dirk" と "I Got A Kiss of the King's Hand"、そして、 Iain MacFadyen による "Mrs MacLeod of Tallisker's Salute" でした。  P40 The Donald MacDonald Quaich はオールドスタイル・ピーブロックの見直しが著しい現代に於いて、ますますその重要性が増しているこのイベントの第2回目。(⇒ 1987年第1回目のレポート) この「ドナルド・マクドナルド杯(Quaich)」コンペティションではタイトル通り、Donald MacDonald's Book(1820) と Manuscript(1826) に収録されているセッティングでの演奏が求められます。このレポートによると Donald MacDonald セッティングについては当時1、2年の間ににわかに関心が高まったとの事。 コンペティションの会場となるのは、スカイ島 Clan MacLeod の居城であった Armadale Castle 敷地内に再建された厩舎を改造した建物(詳しい場所については 2017年5月号 Piobaireachd Seminer の記事のグーグルマップを参照)。その会場の情景について、原文で は以下のように描写されています。 "Althogh the audience surrounds the performer, the elegant proportionso of the reciatal hall(paticulary the height of the timber-lined roof)ensure an air of spaciousness. The acoustics are excllent." この記事にはこの会場の様子が分かるような演奏風景の写真は挿入されていません。しかし、そこは現代の良くしたところで、YouTube で "Donald MacDonald Quaich" と検索す ると、2015年コンペティションの4件の動画がヒット。この描写の意味する所がよく見て取れます。  この動画では曲名が画面にしか表示されないので、参考までに演奏者と曲目を書き出します。

中でも、Niall Stewart の "The Sister's Lament" には魅せられます。Donald MacDonald セッティングに忠実なこの演奏を聴いてしまうと、パイプのかおり第27話で紹介した William McCallum の演奏は、PSセッティングから抜け切れていない中途半端な解釈と言えるかもしれません。 この他にも、Faye Henderson "The Piper's Warning to His Master" というタイトルでアップされている動画は、2012年のこのコンペティションでの演  奏。これがまた惚れ惚れする程に

素晴らしい。この演奏を聴いてしまったら、この曲の PSセッティングの演奏音源を聴く気は完全に失せました(曲の背景 ⇒パイプのかおり第31話)。 奏。これがまた惚れ惚れする程に

素晴らしい。この演奏を聴いてしまったら、この曲の PSセッティングの演奏音源を聴く気は完全に失せました(曲の背景 ⇒パイプのかおり第31話)。ちなみに、この曲の Donald MacDonald セッティングの音源としては、前年 2011年 The Northern Meeting に於ける、Murray Henderson による演奏音源も有ります。名手親子の演奏を聴き比べるという贅沢な楽しみ方も可能です。 さて、記事に戻って、1988年コンペ ティションの様子は…。 演奏者と演目は Robert Wallace "The Massacre of Glenco"、Andrew Wright "Lament for the Only Son"、Murray Henderson "Too Long in This Condition"、Iain MacFadyen "The MacKay's Banner"(Donald MacDonald MS では "The White Flag" というタイトル)。 ジャッジは John D. Burgess。 晴れて Donald MacDonald Quaich を授与されたのは Iain MacFadyen だった由。 |

|

| 11周年! |

⇒ 音のある暮らし 2018年9月1日 |

P13 Contents

ページはご覧の通り、カラー彩色されています。余り意味は無いし、センスが良いとは言えません。 P13 Contents

ページはご覧の通り、カラー彩色されています。余り意味は無いし、センスが良いとは言えません。例年通り、この号では2大コンペティション・レポートを掲載。 P17 The Argyllshire Gathering の結果は次の通り。 Gold Medal は 1st Roderick J. MacLeod(Beloved Scotland)、2nd Dr. Angus MacDonald(You're Welcom Ewen)、3rd William MacCallum(MacNeill of Barra's March)、4th Brian Donaldson(MacRae's March)。 Senior Piobaireachd は 1st Murray Henderson(Lament for Donald Ban MacCrimmon)、2nd James MacGillivray(In Praise of Morag)、3rd Roderick J. MacLeod(The Battle of Auldearn)、4th Gavin Stoddart(Unjust Incarceration)。 一方で、P25 The Northern Meeting は、1788年の第1回から数えて記念すべき 200周年(Bicentenary)だった由。 Gold Medal は 1st Dr. Angus MacDonald,(Lachlan MacNeill Campbell of Kintarbert's Fancy)、2nd Duncan MacGillivray(Menzies' Salute)、3rd Alasdair Gillies(The Battle of Bealach nam Brog)、4th William MacCallum(Beloved Scotland)、5th Scott MacAulay(Lachlan MacNeill Campbell of Kintarbert's Fancy)。 Clasp は 1st Roderick J. MacLeod(Mrs MacLeod of Tallisker's Salute)、2nd John MacDougall(Lament for John Garve MacLeod of Rassay)、3rd Mike Cusak(Lament for Donald Ban MacCrimmonhe)、4th Jack Lee(Lament for the Children)。 Oban の Gold Medal と Inverness の Clasp を制した Roderick J. MacLeod が、この号の表紙を飾っています。とても若々しいですね〜。 1987年 5月号 P14 では Piobaireachd Seminar として報告されていた John MacFadyen Memorial Trust 主催のセミナー、今年はその会場となっている居心地の良いホテルの名を取って P39 Ardvasar Seminar のタイトルで報告されています。開催されたのは昨年と同様に春先の4日間との事ですが、レポート掲載は少し遅くなっ てこの10月号。 昨年と同様、このセミナーは参加者の1人があるテーマを提起し、参加者全員でそのテーマについてディスカッション するという形式です。ごく少人数のピーブロッ ク識者たちによるこのセミナー、この年は特に力 を入れて紹介されています。 今号のレポートは、Malcolm MacRae による "Piobaireachd and Staff Notation" というタイトルのテーマ提起トークを丁寧に書き起こしたもの。写真抜きでほぼ7ページに渡る濃い中身です。 しかし、実はこれはほんの端緒。次号以降1989 年6月号までの全9回に渡って、この後のディスカッション部分を延々と書き起こした、総ページ数約66ページに渡る膨大な量の講演録が連載されるのです(関連記事一覧参照)。想像して余り有りますが、PS カンファレンスのある年の講演録全体と同等か、それ以上に濃い内容だと思われます。 その内容全体を逐語訳的に紹介するのは少々専門的すぎますし、かいつまんで紹介しようにも、そもそも自分自身が全体 をすんなりと理解できるとは思えませ ん。どうししたものか?と思案。1989年6月号の紹介が終わった段階で、全部を纏めたPDFファイルを作成して、 こっそりとアップする事にしましょう か? でも、何も私がこそこそするまでも無く、この様な資料については世界中のピーブロック愛好家の中には是非とも目を 通したいと思う人も多く居る事でしょうから、本来は PSサイトのどこかに堂々とアップして欲しい所です。 さ て、初回については、トーク録からある興味深い情報が拾えたので、それを紹介します。 ごく初期のピーブロックの楽譜集として有名な Angus MacKay の楽譜集(A Collection of Ancient Piobaireachd)は主に父親 John MacKay のレパートリーを楽譜に書き下ろしたものと言われています。しかし、実はこれよりも前に John MacKay のレパートリーを楽譜に書き下ろしていた人物が居て、その手書き草稿が残っているとの話。その人物は Elizabeth Boss という女性。後に Lady D'Oyly(Doyle)となり、John MacKay が "Lady Doyle's Salute" (Kilberry Book No.99)を捧げた人物です。 実は、この事はこのトーク録に書いてあるのではなく、そこには「Peter Cooke が PSカンファレンスで Elizabeth Ross の手書き草 稿に関して行った講演は極めて意義深かった…」という様な記述が有っただけ。しかし、パイプのかおり 第38話で紹介したあの George Moss を世に出した張本人である Peter Cooke という名にビビッと反応した私は、すぐさま過去(〜1988)の PS カンファレンス講演録の一覧をチェック。直ぐに1985 年と1986年(2年連続)の "Elizabeth Ross and the Piping of John MacKay of Rassay" - Part1& Part2 という講演録が見つかりました。 そこには、MacLoed of Rassay のクランチーフの娘 Isablla とインド駐留英国軍将校 Thomas Ross の間に、1789年にインドで誕生したという Elizabeth Ross の生い立ちとその後の人生、そしてもちろん、彼女が残した手書き草稿楽譜集についての詳しい解説がされています。 …という訳で、この原稿作成からは大きく道を外れて読み耽ってしまいました。興味のある(PS会員の)方は1985年と1986年の講演録をご参照願います。 |

|

P17

The Glenfiddich

は10月22日に開催されたばかりの Glenfiddich

チャンピオンシップの結果速報。詳報は次号との事ですが、ピーブロック部門の順位は以下の通りと報告されています。 P17

The Glenfiddich

は10月22日に開催されたばかりの Glenfiddich

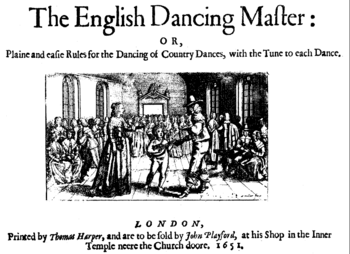

チャンピオンシップの結果速報。詳報は次号との事ですが、ピーブロック部門の順位は以下の通りと報告されています。1. Gavin Stoddart、2. Roderick MacLeod、3. Iain MacFadyne、4. Dr. Angus MacDonald、5. Murray Henderson。 因みに、オーバーオール・チャンピオンも Gavin Stoddart だった由。 P18 Irish Pipers at the Siege of Boulogne, 1544 は 1987年7月号 の Irish Pipers in the Reign of Henrry VIII 関連記事。…と言っても、Frank Timoney による続編では無く、いかにもアイルランド人らしい Seán Donnelly という人による、勝手フォローアップ記事。 1544年のこの戦いにアイルランドから参加した22小隊の内、半数の11小隊がパイパーを伴っていたとの事。5ページの この記事では、11小隊のそれぞれのパイパーの(伝えられている)名前や素性などについて事細かに紹介しています。 以上で想像できると思いますが、言うまでもなく極めてマニアックな記事。詳細な紹介は控えます。 P25 Duncan MacRae of Kintail's Lament は Roderick Cannon によるピーブロックネタ。…ですが、いつものこの方の記事とはちょっと違った趣向です。 ブリティッシュ・トラッド、中でもイングランドのダンス・チューンに関心のある人々の間ではよく知られている、ある古い楽 譜集(ダンス教則本)が有ります。それは、John Playford というイングランドの楽譜出版人が 1651年に出版した "The English Dancing Master" という楽譜集。 105のカントリー・ダンスの楽譜と踊り方が収録されたこの教則本は、当時大いに人気を博しました。そして、1728年までの長期に渡って、折々曲を追加 し巻も増やしつつ、18版を重ねました(⇒ Wiki 記事参照)。  実はパイパー森は、1977年に EFDSS のセシル・シャープ・ハウスの売店で、思いがけず

この初版の復刻版と出会いました。

実はパイパー森は、1977年に EFDSS のセシル・シャープ・ハウスの売店で、思いがけず

この初版の復刻版と出会いました。何でもインターネットで情報が得られる現代と違って、現物を見るまでこの様なもの(1651年の出版物の復刻版)が存在す る事すら知らなかった中で、こんなレア本を偶然出会えたのは実にラッキーでした。 この本はその後、イングリッシュ・ダンス愛好家のトラッド仲間に譲ってしまったので、今は手元に有りません。ですから、中 身をお見せする事ができませんが、なんと古式ゆかしき表記の楽譜のオタマジャクシの頭が、丸では無くて菱形をしていたのには 驚いた記憶があります。 80年近くに渡って版を重ねたこの教則本ですが、実はタイトルに "English" が付くのは 1651年の初版のみ。そして、実際その後のシリーズには多くのスコティッシュやアイリッシュ・チューンが収録されていました。 これまで、歴代のプレイフォード本については多くのリサーチがされていましたが、その古式ゆかしき譜面表記もネックとなっ て、なかなかその全体像を掴み きれませんでした。ところが、1985年にロンドンのある音楽出版社が、現代の表記による535曲を収めた完全版をリリー ス。ようやく誰もがプレイフォー ド本の全体像を把握できるようなったとの事。 その成果を踏まえてプレイフォード本を詳細にチェックした Roderick Cannon は、ある注目すべき発見が有ったとします。 それは「少なくとも一つのプレイフォード・チューン の旋律はクラッシック・ピーブロックの一つである "Lament for Duncan MacRae of Kintail" の旋律と同じである。」と言う事。  「プレイフォード本で "Washington's March" とされているこの曲は、1657年に出版された "The Dancing Master" 第3版追補ページに初めて登場し、1665年出版の同じ第3版追補ページにも再び掲載されている。両方とも、チューンのみで ダンスは無し。プレイフォード本の追補に当 初チューンのみで登場した曲の中には、後の版でダンス曲として再登場する曲もあるが、この "Washington's March" については、そのような事も無い。1657年の追補版も1665年の追補版も現存するオリジナル本はそれぞれただ1部のみな ので、このピーブロックの歴史 を垣間見る事ができるのは極めて幸運な事だ。 1657年というのはピーブロック作曲のクラシカル・エイジとされる時代(因みに Patrick Mor/1595〜1670)である。ピーブロックで他の伝統の曲として登場する曲の例は多く無い。そ して、この曲はその最初の例である。 MacRae of Inverinate, in Kintail(クラン)は文化的な一族である。チーフの1人である Duncan は 吟遊詩人であり、ゲール語の詩の重要なコレクションである "The Fernaig MS" という詩集を編纂した人物。彼の生年はおよそ1640〜1700年。それ故、Angus MacKay の楽譜集に載っているこのピーブロックの主人公がこの人物だとしたら、この曲は新しい曲ではなく、より古い旋律を活用した曲 だと想像される。 プレイフォード本に収録された曲のタイトルに "March" という単語が使われていたとしても、それは現代の「行進曲」を意味する訳では無い。しかし、何らかの戦いに関する意味合いを 含んではいる。"The Earl of Ross's March" や "Black Donald's March" と言った様に、いくつかのピーブロックのタイトルに "March" という単語が使われている例も見られる。」 この他に、20世紀初めに出版されたア イルランド音楽の楽譜集に収められている、同じ旋律の曲が紹介されています。  オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on December 6, 2020) P32 Ardvasar Seminar - 2 は 2/9。Malcolm MacRea の基調トークに続いていよいよディスカッション録に突入。前回書いたような理由で紹介は省きます。 |

|

P17 The Playning at Blair

は 先月号で速報されていた、15th The

Glendiddich competition の詳報。写真2葉を含めて8ページにもなるボリュー

ムですが、各人の演奏に関する細かいコメントを紹介しても仕方ないので、いつもの通り、出場者と演目、過去歴等の簡単な紹介

に留めます。 P17 The Playning at Blair

は 先月号で速報されていた、15th The

Glendiddich competition の詳報。写真2葉を含めて8ページにもなるボリュー

ムですが、各人の演奏に関する細かいコメントを紹介しても仕方ないので、いつもの通り、出場者と演目、過去歴等の簡単な紹介

に留めます。1988年の結果は以下の通り。 (冒頭の印は過去3カ年の連続出場状況/★は出場/☆は初出場/_は参加実績無し/順位はピーブロック部門) 1st __★ Gavin Stoddart "The Earl of Seaforth's Salute"(80〜84年出場、83年の覇者) 2nd ☆_★ Roderick MacLeod "Craigellachie" 3rd ★★★ Iain MacFadyen "Clanranald's Salute"(ずっと連続出場、77、81、84、86、87年の覇者) 4th _☆★ Dr Angus MacDonald "Lament for Ronald MacDonald of Morar" 5th ★★★ Murray Henderson "His Father's Lament for Donald MacKenzie"(ずっと連続出場、79、80、85年の覇者) __★ John MacDougall "My King has Landed in Moidart"(77〜85年は連続出場) ★★★ James MacGillivray "In Praise of Morag" __★ Brian Donaldson "The Old Men of the Shells"(84年初出場以来) ☆_★ Willie MacCallum "Beloved Scotland" __☆ Amy Garson "Park Piobaireachd No.2"(女性️パイパー/"who had qualified by becoming the overall champion at the Colonial Highland Gathering in Maryland"/つまりこの年の北米代表/当時の北米代表の第一人者 Michel Cusack を打ち負かした由/Glenfiddich チャンピオンシップ史上初の女性出場者。⇒1989年3月号表 紙写真) オーバーオールチャンピオンは MSR部門でも 2nd を獲得した Gavin Stoddart でした。ちなみに MSR部門 1st は Roderick MacLeod。  オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on October 5, 2020)

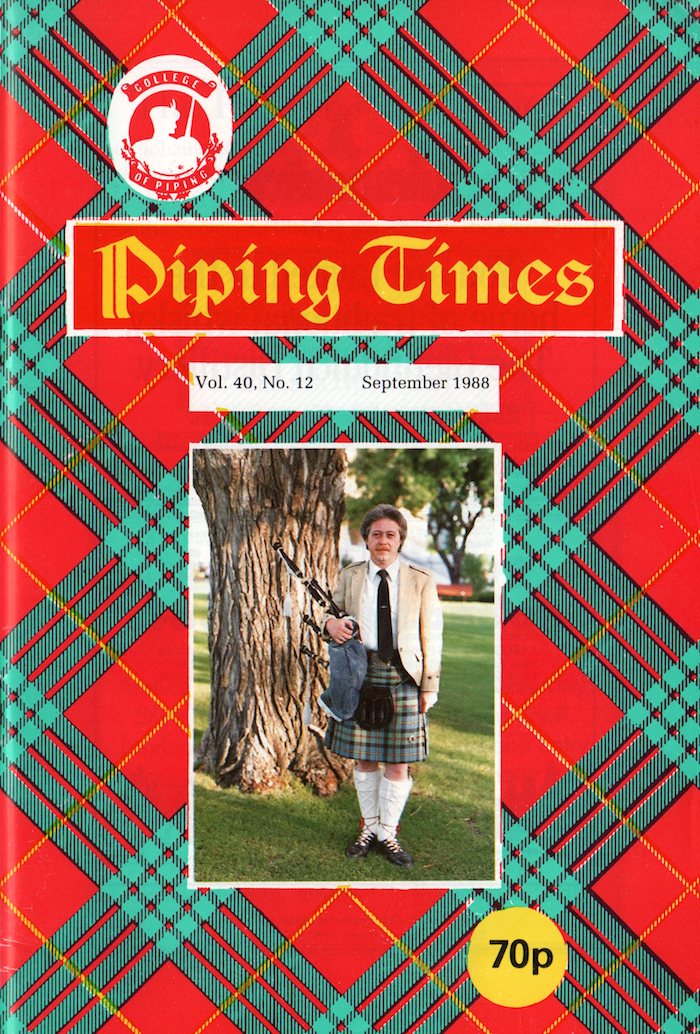

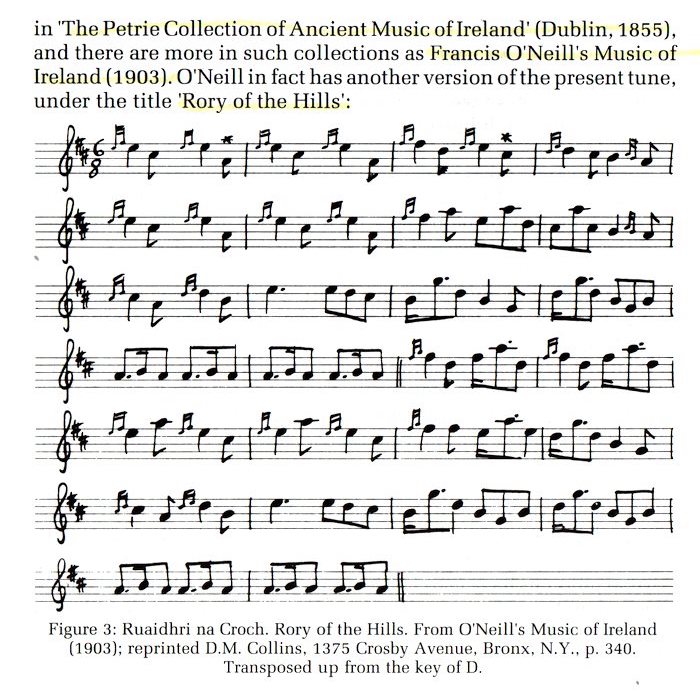

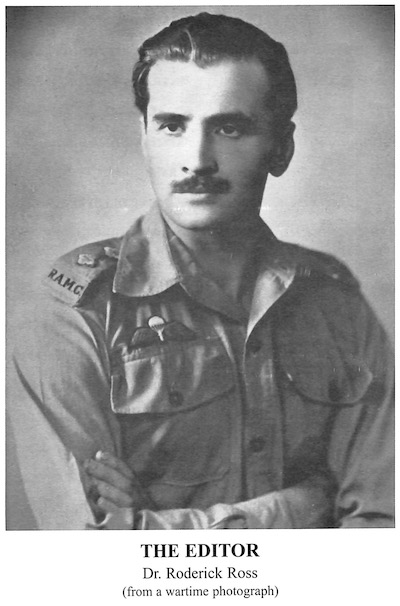

P26 Binneas Is Boreraig はパイプのかおり第14話で 取り上げた楽譜集のタイトル。まずは、この第14話にお目通し願います。 そこに書いてあるように、この楽譜集の初版が Dr. Roderick Ross の手によって書き下ろされ出版されたのは 1959年の事。1988年の時点では、それ以来、長らく絶版のままになっていた状況。この記事の執筆者 Seumas MacNeill は冒頭でその事を憂 うと共に、この楽譜集の存在価値について次のように書いています。 "It is of tremendous value to pipers, either to compare with the style they themselves have been taught, or to pipers who would like to be sure that they can learn and play a genuine authentic version of piobaireachd."  さて、そのように長年に渡って再版が望まれてい

た中、最近になって執筆者の Dr. Roderick

Ross が、この楽譜集の原本資料を CoP

に寄付、復刻・再版を許可した、という次第。写真を別にしてきっちり1ページこの記事の趣旨はその事のアナウンスです。 さて、そのように長年に渡って再版が望まれてい

た中、最近になって執筆者の Dr. Roderick

Ross が、この楽譜集の原本資料を CoP

に寄付、復刻・再版を許可した、という次第。写真を別にしてきっちり1ページこの記事の趣旨はその事のアナウンスです。復刻・再版に向けた作業は既に始まっている由。しかし、再版に漕ぎ着くまでには、まだ少々時間が掛かりそうで、予約注文は 未だ受け付けられなず、出版予定日、価格等についても未定、という書き方。 パイプのかおりに書いた通り、実際に再版に漕ぎ着けたのは、それから2年後の1990年。しかもそれは6巻の内第1巻のみ で、その後作業は途中頓挫。 13年後の2003年になって仕切り直しのコンプリート版としてようやく復刻・再版に至るという経緯です。つまり、この記事 は15年後にようやく結実する 気の長い作業の嚆矢。嚆矢は放たれたけど、本隊は一体いつ到着するの?と言った所ですね。 記事の後半は、 Dr. Roderick Ross の プロフィールと最近の暮らしぶりについて紹介されています。 それによると、John MacPherson と Angus MacPherson に師事した Dr. Ross は単なる有能なパイパーを超えていた由。彼は、The Northern Meeting や Royal Scottish Pipers Society によるコンペ少年部門に於ける常連入賞者だったそうです。最近の彼は業務で(楽譜集に挿入されている戦時中のプロフィール写 真から推しておそらく軍医で しょう。)、中東や南米フォークランドなど、地球上の様々な場所に出向く事が続いてました。そして、どこに出向く際もバグパ イプを携えていたとの事。特に フォークランドに於いては、スコットランドの田舎での暮らしぶりを彷彿とさせる場所を見いだしたと…。下の写真はそのような 場所に於ける彼の様子。  最近、Dr. Roderick Ross は エジンバラに戻り、再びバグ パイプの研鑽を始めました。さらに、彼の妻は "Pipers Rest" という名の小さなホテルを営み始めたとの事。宿泊客はしばしば、スカイ島などの古の偉大なパイパーに関する、興味深い話を聴 くチャンスがあると紹介。最後 にそのホテルの住所と電話番号が書かれています。 P46 Ardvasar Seminar - Part 3 は 3/9。ディスカッションもますます佳境に入ります。 |

|