|

"Piping

Times"《1980年》

|

|

表紙の写真に注目。目次の Cover Picture に関する説明にあるとおり、P32 Next Case

にその解説がありました。

表紙の写真に注目。目次の Cover Picture に関する説明にあるとおり、P32 Next Case

にその解説がありました。CoP の水曜夜のコースに通って来るという John MacDonald と Chistine Gregson の2人が担いでくるこの超未来的なパイプケースは、自身も熱心なパイパーであるという、Christine の父親が自作したものであるとのこと。 写真と解説から見る限り、どうやらシンセティックな素材を使って大きな円筒型に成形し、木製の取っ手とショルダーベ

ルトを付けたもののようです。 いずれにしても、今の様にさまざまなパイプケースが出回るようになる前で、パイプケースと言えばトラディショナルか

つ無骨な木製ハードケースが主流だった当時としては、大いに人目を引いた事でしょう。

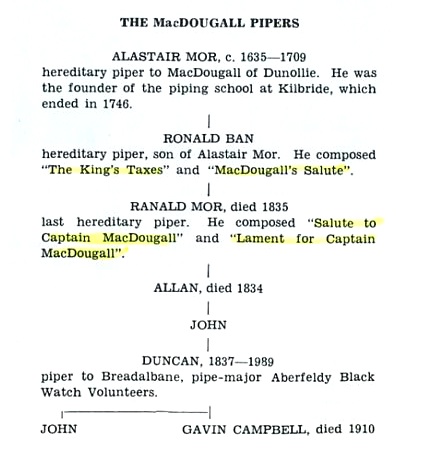

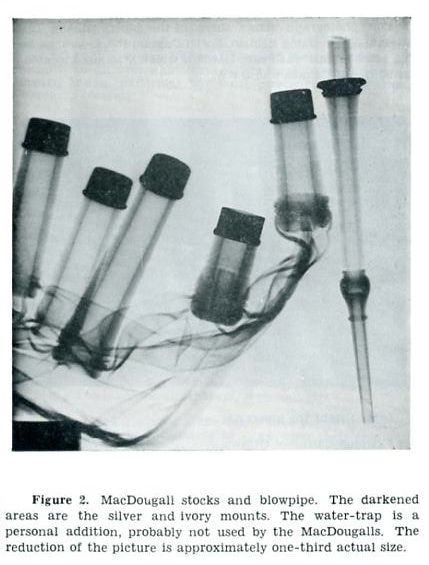

マクドゥーガルは The MacDougalls of Aberfeldy と称されていますが、その実、Perth や Edinburgh を拠点としていた時期もあります。 パイパーとしての MacDougall の名は既に13世紀の書物に出て来ているということで、アーガイルシャーの Lorn という地の Dunollie 館の主 The MacDougall チーフに代々仕えるパイパーとして、1500年以降、Lorn に於いてパイピング・スクールを運営し名を馳せたということです。 パイプメイカーとしてのマクドゥーガルの始祖たる Ronald Mor が Taymouth に居を構えたのは 18世紀半ばのこと。そして、その息子の Allan は 1792年には Perth にそのビジネスを移しました。Allan の仕事は 1834年に息子の John に引き継がれ、さらに 1861年に最も有名な Duncan MacDougall に引き継がれるとともにそ の拠点は Edingurgh に移されます。その後、1870年代になって Duncan はその拠点を再び Taymouth に移し、いよいよ Aberfeldy に居を定めることになったということです。

記事の中では右のような歴代のマクドゥーガル・パイパーの家系図が紹介されていますが、それによると、“The King's Taxes”や“Lament for Captain MacDougall”な ど、現代でもよく知られている曲の作者として、歴代のパイパーが名を連ねていることが分かります。 この記事で紹介されているこのような内容は当時としてはどれも初めて読むことばかりでしたが、その後、2001年に Jeannie Campbell による“Highland Bagpipe Makers”が リリースされ、様々なパイプメイカーに関するより詳しいプロフィールが紹介されていますので、マクドゥーガルについてよ り詳しく知りたい方はこの本を参照して下さい。 その一方で、この記事で何よりも興味深いのは、なんとシェーマス自身が所有するマクドゥーガル・パイプをX線で撮影 した画像が掲載されていることです。

解説にあるとおり、当時のマクドゥーガル・パイプ(やグレンのパイプ)に特徴的な真鍮製のスリーブが仕込まれて いる様子がはっきり(黒々)と映し出されています。

シェーマスによると、マクドゥーガル・パイプのドローンの音色の美しさは多くのトップ・パイパーが指摘するとおりと いうことですが、シェーマスにとっては 自身の所有する最良の3台のパイプの中では3番目に位置するということ。それは、(ドローンの)音量が彼の好みから は少しばかり静すぎることがその理由だ そうです。ただし、その軽量さ故に、主に海外旅行に携えていくには最適なパイプということで、これまで海外の数多く のコンペティションで演奏したというこ とです。 …ということは、1983年にシェーマスが来日した際に持って来たのはこのパイプだったのでしょうか? う〜 ん、今となっては事実は確かめられませんが…。 (地図は bugpiper さん作成によるものです。クリックすると拡大します) P28 Checking The Tunes は7ヶ月ぶりに特定のピーブロックの解説。今回は Lament for MacSwan of Roaig です。 とりあえず、冒頭で曲の背景が紹介されています。曰く… 「Roaig はスカイ島の Dunvegan Castle の南数マイルの地。このラメントは Sir Rory Mor MacLeod の5番目の娘 Florence と結婚した 21代 Roaig 当主、Donald MacSwan に捧げられたものと信じられている。Patrick Mor MacCrimmon により 1651年に作曲された。」 えっ、たったこれだけ?って感じですが、ハイランド・ラメンの中の最高傑作の 一つ とされるこの名曲については、実は Haddow の本にも殆どこれ以上のことは書かれていません。つまり、この曲については至って僅かな情報しか伝承されていないの です。

どう考えても、余りにも専門的すぎる内容ですので、あえて今回は詳しく紹介することはしません。 【2022/1追記】 Fig. 3 で示されているフレーズに関する次の様な記述です。 パイプのかおり第53話で紹介した David Murray

のエッセイを読んで以来、オールド・スタイルの痕跡を探る気持ちで、Robert

Reid の音源を再度聴き直していました。 最初にそれに気付いた時、「え〜、こんな解釈が有るんだ!」と驚くと同時に、その表現が極めて自然に感じられ

て、全く 違和感を感じませんでした。それどころか、Donald MacDonald

セッティングによる "The Sister's Lament" の Uralr

のランダウンにビビッと反応した時(パイプのかおり第27話)

と全く同じで、一度意識して聴いた

この表現がそれ以来耳から離れなくなりました。そして、当然ですが、自分もこれからはその様に表現する事を決意。 そこで、更に笑えると思ったのは、Reid は

「Kilberry Book には私がこれから演奏する通りに書いてある。」と言いながら模範演

奏を始めるという事。つまり、何も Seumas

が強く否定するまでもなく、素直に楽譜を読んで、そうしたければそれを run-down とし

て演奏しさえすれば良いのです。Archbald Campbell

はこの楽譜に関しては Angus MacKay

や Donald MaDonald の楽譜に割

合忠実に表記しているので、後は演奏者の解釈次第でどうにでもな

る訳。たまたま、ある時点であるパイパーが現在の様なランダウンでは無い様に演奏し、それがその後の規範になっ

たからと言って、殊更「これはランダウンとして演奏すべきではない!」と強調するのは余りにも了見が狭いと言わざる

を得ません。 "Classics From The College Volume 1 - P/M Robert

Reid" がリリースされたのは 2004年の事ですから、この記事が書かれた

1980年当時はこの音源はまだ世の中には出回ってはいません。しかし、その年代から考えると、1970年代後半から1980年代初めにかけて、Peter Cooke によって沢山録音された George Moss

のインタビューの何処かで、 Moss

がこの曲のこの表現の正当性について語っていたのでは無いでしょうか? そして、その情報を聞きかじった Seumas が早速叩き潰しに掛かった…? Seumas のこの部分の書き方の不自然さから、あれこれ

妄想が膨らんでしまいました。 今回のリサーチを通じてもう一つ気付いた事は、PS サイトの P/M Robert Reid

Archive には、"Classics From The College Volume

1 - P/M Robert Reid" の全ての音源がアップされている訳では無い、という事。

この曲のチャンターレッスン以外にも幾つかの音源が抜けているのですが、それは、いささか残念だと思います。 特に、パイプのかおり第37話で

紹介している CD5番目の音源 "The

'Redundant A': Talk And Demonstration On Practice

Chanter" は特に、全てのピーブロック愛好家が耳をかっぽじって聴くべき音源。

20世紀ピーブロック史上から言っても、オールド・スタイルを再評価する上でも、極めて貴重かつ重要な音源だと思う

ですが…。 Stories of the Tunes ⇒ Vol.49/02-1996/11/

Bagpipe News(on February 21, 2021) P39 The Customers

Always Write つまり、読者投稿欄に興味を引く投稿がありました。 それによると、長年多くのパイパーたちに親しまれていたその番組は、毎週水曜日夕方 6:30 から

30分間放送されていたそうですが、最近になって突然、Radio Scotland

はそのプログラムを「土曜日の夕方」という「馬鹿げた時間帯」に変更するということをアナウンスしたそうな。 パイパーからの沢山の抗議によって番組の放送時間は結局水曜日夜に戻されたということですが、その代わり放送時

間が 25分間に短縮されてしまったとのこと。 “This new time is in no way beneficial, and even worse, the reduction in time is scandalous. In the home of the instrument and its music, it is treated in a most shabby way by the B.B.C.” …と、Angus は国民的な楽器のその生まれ故郷に於ける理不尽 な扱いに対して、大きな怒りを込めて強い口調で抗議します。そして、最後に“Piping Times”の読者に対して次に様に呼びかけてこの投稿を締めくくります。 “I would earnestly urge all pipers to write to the B.B.C. and ask them to restore the piping programme to its familiar Wednesday night spot and, above all, let us have at least 30 minutes.” 多分、このラジオ番組は現在の“Pipline”の 前身たる番組なのでしょう。当時は文字通り地上波の「ラジオ放送」オンリーでしたから、つまりは放送時間には電波の 届く範囲内でラジオの前に座っていない とその番組を聴くことは出来ない訳(ラジカセなんて便利なものが出回るのはもうちょっと後のこと…)。ですから、当 時のリスナーたちの困惑もさもありな ん、といったところですね。 いや〜、それから思えば、地上波のラジオ放送だけでなくインターネットのストリーミング・ラジオとして 24時間いつでも(世界中)どこでも貴重な番組を聴く事のできる現在の状況と比較すると、正に隔世の感が有りますね。さらに、今では“Pipline”の放送時間は 55分間なのですから、多分、Angus もご満悦 なのではないでしょうか。 |

|

P18

Pipers' Choice は1979年の The

Grant's Championship に於いて「パイパーたちはどのような曲をセレクトした

か?」 という分析です。 P18

Pipers' Choice は1979年の The

Grant's Championship に於いて「パイパーたちはどのような曲をセレクトした

か?」 という分析です。ちなみに、このようなコンペティションでは、パイパーは事前に(自分のレパートリーとして)申告した6曲の中から、演奏直 前にジャッジに指示された曲を演奏してその技を競う、というのがそのシステムです。 この年の12人のパイパーたちが申告した曲は、トータルで40曲ということですが、その中で最も多くの6人(つま り、参加者の半数)が選んだのは“I Got a Kiss of the King's Hand”で した。 そして、2番人気は“Lament for Mary MacLeod”、“Beloved Scotland”、“The Old Men of the Shells”、“The Lament for Donald Duaghal MacKay”で、それぞれ3人のパイパーが申告し ました。 2人づつに選ばれた曲は“Unjust Incarceration”、“In Praise of Morg”、“Rory MacLeod's Lament”といったような曲でその 数は全部で19曲。この辺りになるとかなりバラついてきていますね。 そして、残りの16曲はそれぞれ一人づつが選んだ訳ですが、その中には“The MacIntyre's Salute”とか“The MacLean's March”といった正にパーソナル・ チョイス的な稀な曲もあったということです。確かに、この2曲については、Donald MacLeod のチュートリアル・シリーズを除けば、200曲を超す私の膨大なピーブロック演奏音源コレクションの中にも見当たりません。 どんな世界にも、ちょっとへそが曲がった人ってのは居るものですね〜。 P21 John MacFadyen Memorial Trust は、 前年(1979年)亡くなったこの偉大なパイパーのほぼ一周忌に当たる 1980年1月27日、グラスゴーの The Central Hotel にて「John MacFadyen の名を冠したトラストが創設された」旨のプレス発表があったという記事です。このトラストの理事長である Mr. Alasdair Milne によって、次のような趣 旨説明が行われたとのこと …。 “Some of John MacFadyen's freinds felt that his life and work should be commemorated in a paticular way. There are already enough piping competitions and, though John competed with the best and won all the leading prizes in his time, he retired comparatively early from competing. He continued to judge all over Scotland and outside it, but his heart was set on recital, on the tackling of new or unheard tunes. “We thought therefore that the best way of remembering him was to establish a John MacFadyen Memorial Trust and, in the first instance, commission a lecture with musical illustation on some piping theme. “The first Memorial occasion will take place in the Chapel Royal, Starling Castle, in March ; Seumas MacNeill will do the talking and John's medal-winning brothers, Iain and Duncan, will play the tunes. We hope to be able to repeat the occasion in other parts of Scotland later in the year. We intend to try and make sure that this will become an annual event to take its place among the most important events of the piping calendar. “Lookin further ahead, the aims of the Trust will depend to a great extent on the funds available. “Ideas that are being considered are the support of a research fellowship at a Scottish University ; the annual funding for a young player from aboad to have a year's teaching in Scotland ; or the support of summer schools in Scotland. “The members of the Trust will be most gratefull for all donations so that an appropriate tribute can be paid to John's unique contribution.” この時点で既に、the Piobaireachd Society, the Scottish Pipers' Association, the College of Piping といったハイ ランド・パイピングに関する主要な組織や、ジョンから手ほどきを受けた人が沢山居る海外からも含めた多くの個人から、合 わせておよそ 6,000ポンドの寄付が寄せられているということです。 ここで初回の開催が予告されている“John MacFadyen Memorial Lecture” は、その後、この趣旨説明で予見されていたとおりに、ピーブロック・ソサエティーの Annual Conference と並んで、ハイランド・パイプ界に於ける毎年恒例の重要イベントとして定着しています。

発足間もないこのメイカーはこの時点で既に様々な著名なコンペティションに於いて輝かしい成果を残して不動の地位を

築いていたようです。この号の宣伝ページではそれらの結果を左のように誇らしげに謳い上げています。 このように、David Naill のチャンターが獲得したコンペティションでの優秀な成績を宣伝ページで使うというのは、この後もずっと長い間、このメイカーの常套手段となります。まあ、 それだけ誇れる成果をあげ続けたということです。 それにしても、最後の“Be A Winner ! CHOOSE Davic Naill”とあるのは、何かに掛けて いるのでしょうか? それとも、単なる誤植でしょうか? |

|

|

9才でパイプを始めたカナダ、オンタリオ在住の Kevin Lamarque

は、18才の時にそり遊びのアクシデントで両足麻痺になってしまいました。 しかし、いろいろと試行錯誤した結果、短めのブロー・パイプをセットすることによって、車椅子に座っていてもこれま

で通りハイランド・パイプを演奏することが出来るということを見い出したのです。 この写真で右に立っている、Kevin にパイピングを手ほどきしている Dr. Taylor は、昨年、Kevin に初めてピーブロックを教え始めたということで、いよいよ Kevin のパイピングは高いレベルまで至ったということです。 記事の最後は、学業のためにトロントに引っ越さなくてはならなくなった Kevin に、引き続きピーブロックを教えてあげられる人がいたら、ぜひ、彼に手ほどきしてやって欲しい、という呼びかけで締めくくられています。  さ〜て、P13 The Origins of Ceol Mor - a Theory はいよいよ今月から9月号までの間に4回に渡って連載されるピーブロックに関するシリーズ物の第1回目です。(連載開始当初は3回で完結の予定でしたが…) 私がシェーマス・マックニール著 "PIOBAIREACH" (BBC Pub./1968) を入手したのは1983年12月29日のこと(私は手に入れた本には必ず入手した年月日を記入することにしています)。つまりそれ以前には、ピーブロック の由来や起源に関して書かれた文章と出会ったことはありませんでした。

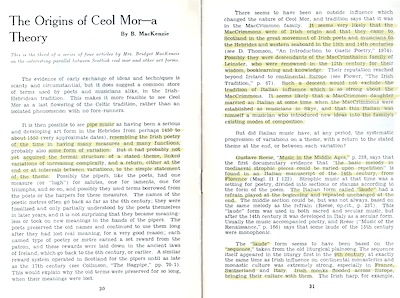

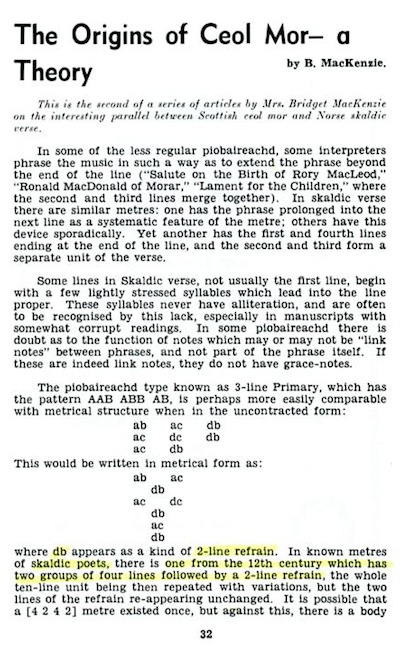

ところで、このレポートの著者はというと、タイトル右下に by B. MacKenzie とあります。そうです、この時はお初にお目にかかりだったので、当然ながら私 はその名を知る由もありませんでしたが、今にして思えば、その後、ピーブロックに関する興味深い本やレポートの著者とし てその名を度々目にするようになる、あの Bridged MacKenzie 女史だったんですね。 まず、冒頭で彼女のプロフィールと今回のレポートのテーマが紹介されています。曰く… Mrs. Bridged MacKenzie(旧姓 Gordon)は、Dr. Alex MacKenzie と結婚するまで、グラスゴー大学英語学部の古代スカンジナビア語の講師を務めていた。彼女の父親はスコットランド系カナダ人で、ロー ズ奨学金を得て渡英しオックスフォードで学んだ後、マンチェスター大学の英語学及び中世英語学の教授を 務めた故 Professor E. V. Gordon。彼女自身はオックス フォード大学とグラスゴー大学を卒業した。 夫君の Dr. Alex MacKenzie は 1978年のピーブロック・ソサエティー・カンファレンスに於いてハイランド・パイプの音響学について興味深い講演を行ったことで大変良く知られている。 Mrs. MacKenzie は以下でスコットランドのピーブロック(Scottish ceol mor)と、スカンジナビア吟唱詩(Norse skaldic verse)との関連性について大変興味深い考察を行っている。これはその3回シリーズの第1回である。 では、いよいよこの興味深いレポートを最初から紹介していきましょう。 Campbell of Kilberry は「これまでのあらゆる検証による限りでは、世界のいかなる国に於いてもピーブロック(Ceol Mor)と似通った文化は発見されていない。このことは、アイルランドについても全く同様である。※」と書いた。(※訳注 "The Kilberry Book of Ceol Mor" のイントロダクションの中の一文) 確 かに 1948年当時に於いてはこの見解は正しかったといえるだろう。しかし、その後、ピーブロックに関する調査・研究は一部アイルランド領域を含めてさらに深 まっている。 ピーブロック(Ceol

Mor)が出現する以前のある時期、多くの点でピーブロックと似通っているあるアイリッシュではない芸術様式(non

- Irish art form)が存在していた。

パトロンとなったのは、領主(chieftain)、王(king)、伯爵(earl)といった、自身の領土(たと

え、それが広大であろうと小さかろう

と)を治める地位の高い人物であり、彼らは屋敷内に音楽家や詩人といった芸人(artistes)たちを抱えること

を常とした。

領主の中には、そのようなお抱え芸人たちのスクールを運営して技を研鑽させ、他の領主が訪問する際に伴って連れて来

る芸人と彼らの技を競わせた。また、し

ばしば領主たち自らがお抱え芸人たちとともに創作や演技を競うこともあり、パトロンたち自身が優れた批評眼をもって

いる事が多かった。 女性の創作者が居た例が唯一伝えられているが、それは至って例外的な ことである。何故なら、元々、女性たちはこのようなパトロンに抱えられるシステムのらち外にあっただけでなく、教師 となる事も有り得なかったからである。 このよようなアート(芸術・技量)の伝承は口伝え(word of mouth)されるのが常であった。作品は全て頭の中に記憶され、それらを紙に書き下ろすことが意図されるように なったのはごくごく後世になってからのこ とである。彼らの頭の中はさしずめ書き掛けの表現やフレーズの収納庫として機能し、必要な機会が生じた時にそれらを 引き出して作品として完成させるのであ る。 創作は全て特別な機会(occasional)に依ると ころである。つまり、作品はある特定の人物に捧げたり、特定の出来事に際して創作された。全ての作品はそれらの事象 に対して創作者たちの心から自然に湧き 出でて来た(spontaneous)ものとされる。もし、そうでは無いのではないかと疑うことは、彼らを侮辱する ことになる。もちろん、こういったごく 自然な創造力というのは、日頃からの厳しい訓練の賜物に依るところが大である。 彼らが創作するのは、戦いの場に於ける、悲しみ、勝利、喜び、といった感情の異様な高ぶりを覚えるような機会であ る。創作者たちは実際に領主に侍って戦い の場に同伴し、彼らが正に闘っているその場に於いて創作することを求められた。もう一つの彼らの仕事は、これから戦 いに臨む戦士たちの士気を高めることで あった。そして、戦いが終わった後は、戦死した者たちを追悼するのである。 彼らは彼らのパトロンの家族の誕生や結婚の喜び、あるいは死別の悲しみ、またある時はその反対に敵の家族の死去を喜 ぶといった機会に際して創作することが 期待された。もちろん、彼らはパトロン自身が戦場に於いて如何に勇猛果敢であったか、そして、部下たちの為にどれほ ど寛大であるか、ということについて賞 賛することが最も強く求められたことであった。 上で描写した状況は、もちろん、ヘブリディーズ及びスコットランド西海岸で創作されてきた ピーブロック(Ceol Mor)に全て当てはまる事柄である。さらに、限定されてはいるがアイルランドやヘブリディーズ及びスコットランド 西海岸で創作されるゲール詩 (Gaelic poetry)にも当てはまる。また、証拠は僅かではあるが、多分、同様なエリアのハープミュージックにも当てはまるだろう。 しかし、実はこれはケルト文化の話ではなく、ゲルマン文化の一つ古スカンジナビア詩(Old Norse poetry)を謳うプロフェッショナルな吟唱詩人 "skaldic"(a skald being the Norse name for this type of professional poet)の文化について描写した文章なのである。 当時のスカンジナビアには確かにアマチュアの詩人も居た。また、同様にマクリモンの時代にアマチュアのパイパーも存 在した。しかし、極めて著しい類似性を 示しているのは、スカンジナビアの宮廷や伯爵領に於けるプロフェッショナルな詩人たちと、ヘブリディーズのクラン・ システムに於けるプロフェッショナルな パイパーたちの存在である。 スカンジナビア吟唱詩人たちは、 アイスランド、ノルウェー、オークニー、ヘブリディーズから来た男たちである。彼らは全てアイルランドの詩人たちと の交流があった。彼らが主に仕えたの は、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、オークニー、シェトランドの王や伯爵の宮廷であった。中でも最も数が多 かったのはアイスランド出身者であり、 その彼らの先祖はヘブリディーズ=アイリッシュ(Hebridean - Irish)との関係性が濃厚である。

これらの関係性をより明らかにするために確認しておくと、ピーブロックの時代はおよそ西暦1500年以前から現在ま

でに至り、その最盛期(Golden

Age)は17世紀である。一方、スカンジナビア吟唱詩が栄えたのはおよそ西暦850年から1400年にかけてのこ

と。そして、これらと匹敵するアイルラ ンド詩(Irish

poetry)は6世紀から14世紀に発展し、その後もスコットランドに於いては18世紀初頭までほとんどその形式

を変えることなく謳い続けられ、吟唱詩 ("bardic" petry)と知られるようになる。 詩と音楽の発展に際してその地理的共通性が故に、必ずしもそれらが似通ったものになるということを意味するものでは ない。しかし、上で紹介したような社会 的背景の共通性を別にしても、ピーブロックと古スカンジナビア吟唱詩は単に地理的に近かったことを超えた近似性を もっている。そして、この二つはアイルラ ンド詩との相違点も共通している。 西暦1500年前後に突然

何の前触れも無く出現したというピーブロック起源のミステリーも、スカンジナビア吟唱詩に共通している。この芸術も

また西暦850年前後になんら明確な祖

先もなく、殆ど完成された形で何処からとも無く出現したのである。確かに初期のスカンジナビア吟唱詩(Old

Norse

poetry)は存在したが、それらは、プロフェッショナルな宮廷詩人による吟唱詩(skaldic)とは言えな

い。 これらは、古スカンジナビア吟唱詩(Old

Norse)とアイルランド詩(Irish

poetry)の違いの一つであるが、他の違いはその詩文の様式(form of the

verse)にある。これらの詩で使われていた数多くの韻律(metre)の殆どは現在では既に失われてしまってい

るが、それでも未だに数百の韻律が伝え られている。 上記のスカンジナビア吟唱詩の持つ特徴は、馴染みの薄いリスナーにとっては「全く無意味」と言われかねない程に厳格 な様式を持っているピーブロックにもそ のまま当てはまる。そのような点に於いて、古スカンジナビア吟唱詩とピーブロックは共にアイルランド詩と一線を画し ている。 一方で、これら三つの芸術に共通しているのは、どれもが常套的なフ

レーズの蓄積に頼って創作されるということだ。作品はそういったフレーズの蓄積からあれこれセレクトされアレンジさ

れて創作されるので、どちらかというと紋切型(stereotyped)の表現になる。 もう一つ、これら三つの芸術に共通している特徴として強調しなくてはならないのは、これらは全て、念入りに仕上げら れかつ様式化(highly wrought and formal)されていて、いかなる点からも即興的(improvisation)では無いということである。そし て、どれをとっても「民衆芸術 "folk art"」とは言えない。高度に発達し(highly developed)、高度な技術を要し(highly skilled)、学術的(scholary work)な芸術なのである。

ピーブロックとスカンジナビア吟唱詩では、全ての音、全てのフレーズ、全ての文字がそれぞれの意図を持っている。一

方で、アイルランド詩に於いては韻律の

押韻(rhyme)などはより装飾的でより型式に囚われない面があり、このようなセオリーが全て当てはまるとは言え

ない。アイルランド詩に於いては、現代

の詩がそうであるように詩的装飾よりも言葉の持つ意味によって感情を伝える。

良いスカンジナビア吟唱詩では、全ての音が計算されている。全ての言葉(word)、全ての音節

(syllable)、全ての文字(letter)が、そ

れぞれのスキームの中で特定の場所を持っている。さしずめ、屋根はたった一つの瓦を外してしまうだけで雨漏りしてしま

うように…。

スカンジナビア吟唱詩は(特に宮廷で吟唱されるものについては)極端に長大なものは無いのが通例である。長いものは

8つの詩節(stanza)からなる短

いセクションに分割される。各々の詩節は2グループ・4列(line)の8列で構成される。各々のラインは一つの詩

の中を通じて同じ数の音節

(syllable)で構成される。通常は6音節で1ラインであるが、異なった韻律に於いては3つから10個までの

音節を選ぶ事は許されている。ただしそ れらは、6音節のパターンのバリエイションと考えられる。 8列の同じ長さのラインが基礎的なテーマ(basic theme)となって、それらを様々な手法で変化させていく。その手法はそれぞれの詩節や詩全体の中で全て同じとは限らない。etc.…

もう一つのテーマを変化させる手法としては、趣旨を何度も繰り返す方

法である。といっても、必ずしも全く同じ内容を繰り返すのではなく、ほんの僅かづつ変化させたり、毎回少し語句を継

ぎ足したりして刺激を与えるのである。 我々はスカンジナビア吟唱詩が朗読(spoken)されていたのか、

詠唱(chanted)されていたのか、歌(sung)われていたのかは知り得ない。しかし、多くの学者はそれが詠

唱(chanted)されていたと考えている。 カンタラックがどれほど古いものであるかは定かではないが、18世紀

のハープミュージックに於ける伝承技術の一部ではないかと言われている。ハイランドに於いては、これは完成されたシ

ステム では無く、異なったセンターが異なったシステムを使っていた。 スカンジナビア吟唱詩に於いても、同様の方法によって基本的な構造は 意味の無い音節(nonsense syllables)を使って伝承され、それ故に押韻のパターンを整然と伝えることができていたのである。etc.… さ〜て、如何でした? 今にして思えば、この論文はこれ以降の 30年間に Bridget MacKenzie 女史が取り組んできたピーブロック文化に関する様々な謎解きの端緒だったように思えます。そして、ご存知のとおりその後の彼女の残した成果は実に甚大なも のです。女史はあの Roderick Cannon 氏と並んで、近世ピーブロック文化研究の第一人者として、欠かす事が出来ない偉大な人物です。 ■注釈■ この号にはこの他に、先月号でも Reeds and Chanters という記事を書いていた、主にハイランド・パイプのハードウェアに関するこの当時の常連執筆者、米国カルフォルニア州サクラメント在住の David V. Kennedy さんが、昨今のチャンターの益々のハイピッチ化とそれに対する対策(常にケースに新旧2本のチャンターを常備するべし…)について記した P30 The Case for a "Second" Chanter(オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on January 26, 2020)、 また、Angus J. MacLellan さんによ る P34 Piping Throughout the 20th Century といった興味深い記事が有り、本来なら少しでも内容に触れたいところですが、残念ながら今回は上記メイン記事の紹介だけで精一杯でそれだけの余力は残され ていません。ご勘弁を…。 |

|

今

月 号 は怒濤の先月号から一休みといったところ。軽めの記事中心です。 今

月 号 は怒濤の先月号から一休みといったところ。軽めの記事中心です。

P14 Visit to Australia は、Murray Henderson と奥さんの Patricia によるオーストラリ ア&ニュージーランド・ツ アーのレポート。 ご存知のとおり、Murray Henderson は元々ニュージーランドの出身ですが、この頃は既にスコットランドに拠点を移し、本場のハイランド・パイプ界の第一線で 活躍中でした。 今回のツアーはオーストラリアとニュージーランドの地元ハイランド・パイプ組織からの招きにより、クリスマス〜新年のプ ライベートな里帰りも兼ねて、 1980年1月後半の2週間に渡って各地でパイプ・ミュージックやメンテナンスに関する直接指導やリサイタル、そして、 セミナーを開催して巡ったというと ころ。 各地で暖かい歓迎を受けながら、2人のピーブロックの名手ならではの伝導に関しても大いに成果があった由。 P17 Summer Schools はシェーマスによる古い写真8葉を含んだ9ページに渡る長大なレポートですが、さらに今回で完結ではなくて「…次回に続く」とのこと。

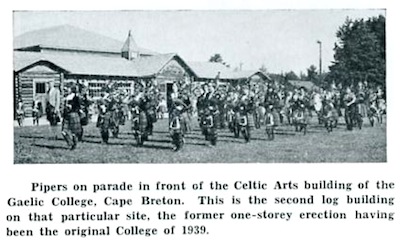

それによると、 現代のような形式のサマースクールの嚆矢となったのは、1954年の6月と8月に、カナダ東部大西洋岸ノバスコシア州 Cape Breton 島の St. Ann's という場所にある The Gaelic College で開催されたサマースクールだったとのこと。

そのような運営状況がこの 1954年の Cape Breton

に於けるサマースクールを境にして完璧に変わったということで、それ以降、ここでの運営形式がスコットランド本土や北米

各地に広まっていったということです。 スコットランドに於いては、北米各地でのサマースクールのように運営組織や体制が整ったところは全く無かったということ ですが、それでも、1955年の夏 以降はこれまでのようにインストラクターたちが日常業務に忙殺されるような状況からは解放されるようになり、生徒たちも 最大限の指導を受けられる様になっ たとのこと。 それ以降のおよそ15年間(〜1970年頃まで)、このようなスクールは Skye 島、Mull 島、Tiree 島、そして、スコットランド本土の意外な場所など各地で楽しまれていましたが、1970年前後のわずか2年間の内にそれらは全て中止になったのでした。

Cape Breton の Gaelic College の最初の派生物ともいうべきスクールはニューヨーク州 Hunter Mountain Resort で開催される Invermark School だっ たということ。

このサマースクールについてもインストラクターとして請われたシェーマスは St. Ann's のスクールの予定が先に入っていたので、結

果的に朋友の Thomas Pearston

が出向き指導にあたりました。

Cape Breton の Gaelic

College

のもう一つ忠実なコピーが、カナダとアメリカ合衆国の国境線を挟んで、オンタリオ湖の北東端からその下流のセントローレンス川にかけて広がる1,500以

上の島々からなる 今回の記事ではそれぞれの写真のキャプションが詳しく書かれているので、画面を拡大してそれぞれのキャプション をじっくりと読んでみて下さい。 |

|

P16

John MacFadyen Memorial Recital は、前年1月に亡くなった John MacFadyen を偲んで定期的に開催されることに

なった Lecture / Recital

の第1回目のレポート。 P16

John MacFadyen Memorial Recital は、前年1月に亡くなった John MacFadyen を偲んで定期的に開催されることに

なった Lecture / Recital

の第1回目のレポート。3月7日(金)に、Starling Castle の the Chapel Royal で開催されたこの催しに は、スコットランド中から数多くのパイパーやハイランド・パイプ愛好家たちが大勢詰めかけました。 夕刻8時から始まったリサイタルでは、まず、John MacFadyen 自身によって数年前に録音された“The Lament for Donald Ban MacCrimmon”の演奏音源が流され、聴衆はしばしのノスタルジアに浸りました。 録音音源の後は、ジョンの弟である Dancan MacFadyenによって“Black Donald's March”が演奏されました。この曲は、ジョンが 1960年の Oban に於いて Gold Medal を受賞した曲だということ。 これらの演奏に引き続いて、Seumas MacNeill に よってジョンの長年に渡るハイランド・パイプ界に於ける功績についての記念講演が行われました。また、ジョンと関わりの あった多くの関係者から、ジョンに関するさまざまなエピソードが語られました。 その後、ジョンのもう一人の弟である Iain MacFadyen

が“Hiorodotra Cheredeche”を演奏。 この宵のリサイタルではパイプ・ミュージックだけでなく、最も著名な

Gaelic(ガーリック)・シンガーの一人である Anne

Lorne Gillies による印象的なガーリック・シンギングも披露されたとのこと。

1 月30日にニュージーランド入りした2人は、ラジオ・インタビューを受けたり、各地でリサイタルを開催したり、ちょっと 遅めの Burn's Night(通常は、バーンズ生誕の 1月25日に開催される)に出席したり、さらにはパイプ・オルガンを伴奏にしたハイランド・パイプの演奏音源で有名な William Boyle との交歓など、各地で大いに歓迎された様子が伝わってきます。ちなみに、今月号の表紙写真も今回のツアー中のスナップです。 P18 Summer Schools 2 も同様に前月から続くシリーズ物の第2弾。 前回紹介したようなように、パイピングに関するサマー・スクールはアメリカ大陸各地で盛んに催されるようになってい きます。その当時確立されていたのは「2週間のコースで、間に一回週末休みを挟む」というフォーマットでしたが、そのよ うな中で Dallas の Robert C. Forbes が中間の週末休みを省略した「9日間」コースという新しいコンセプトを編み出し、1973年のサマー・スクールで最初に 実施しました。 このスクールのスケジュールは「土曜日の朝9時にスタートして翌週の日曜日のランチタイムで終了」という仕組み。これに よって、主に社会人の受講生は1週 間の休暇を取得するだけでサマー・スクールに参加することが出来る様になり、その他の夏休みは家族サービスに費やすこと が出来る様になります。 う〜ん、常日頃、何は無くてもハイランド・パイプという自分勝手な行動について、家族からの冷たい視線を浴びがちな 世の多くのパイパーたちの於かれている状況をよく分かっている主催者の心意気を感じるところです。 さて、今回も記事の紹介はこの程度にして、後は写真のキャプションを拾い読みして下さい。多彩なマエストロ・パイ パーの名が次々登場します。

1979年カルフォルニアのサマー・スクールに 山根ジュニアがデビューした際の集合写真 |

|

表紙の写真に注目。

表紙の写真に注目。…といっても解説が無ければ単なる「ステッキを手にして格好つけているオヤジ」ってだけで、一体何に注目すべきなのかは意 味不明でしょうネ。 目次下の表紙写真の解説には“Keith Kidd with the practice chanter cane ー see page 43”とあります。 P43 は Letter to Editor

のコーナーの中の1ページで、この写真のご当人たるニュージーランド在住の Keith Kidd さんからの投稿が掲載されています。 でも、それだけなら「あっ、そう。パイプメイカーの中には酔狂なヤツが居るもんだ。」ってところでしょうが、実はこ の奇妙なプラクティス・チャンターを製作したのは誰あろう、パイプ界のストラディバリウスとでも言うべき、 MacDougall パイプを生み出したマエストロ・パイ プメイカーの一人、Gavin MacDougall だ というのです。 Keith さんの投稿にはこのユニークなプラクティス・チャンターの由来が書かれています。それによると、これは Gavin MacDougall 自身がニュージーランドのあ るパイパーに対してプレゼントしたものだそうです。このパイパーは多くのハイランド・パイプミュージックを作曲した人物 で、Gavin とは幾度もやり取りする中で親しくな り、彼がある時パイプをオーダーした際に、Gavin が 特別にこのチャンターを製作して完成したパイプと共に贈ったのだそうです。その際、Gavin は「これは自分が手掛けた唯一の物(ステッキ型のプラクティス・チャンター)だ。」と語ったとのこと。 なんと、Keith さんはご丁寧にもササビーズやクリスティーズといった大手オークション会社に問い合わせして、この手のプラクティス・ チャンターは他には一切存在していな いようだという回答を得て、MacDougall 製のこのプラクティス・チャンターが正真正銘、世界で唯一無二の存在だということを確信したということです。 P34 Skirling はトマス・ピアストンお得意のハイランド・パイプにまつわるフィールド・リサーチのレポート。

ところで、この村の地名になっている“Skirl”と

いう言葉は、アイスランド語やデンマーク語を起源とする言葉だそうで、幾つかの意味があるということ。基本的には「甲高

い叫び声」といった意味ですが、雨や雪の降るときの「風の音」といった意味もあり、 “There sat auld Nick in shape

o' beast, 写真で分かるとおりこの塑像には1415と1820という彫り込みがあります。最初の数字は当 然ながらこの塑像が彫られた年を表していると推測されますが、後者の意味は不明だそうです。

|

|

今月号はいよいよもって紹介するような記事が乏しい号です。

今月号はいよいよもって紹介するような記事が乏しい号です。

仕方が無いので、Scottish Pipers' Association のプレジデントである Angus J. MacLellan によるニュースレター P28 Scottish Pipers' Association から、4月19日(土)に開催されたという SPA のコンペティションの(ピーブロック部門の)結果を転載してお茶を濁します。 Piobaireachd : MacDougall Gillies Trophy and Medal 1 Kenneth McGride“Lament

forDonald of Laggan” 以上。 |

|

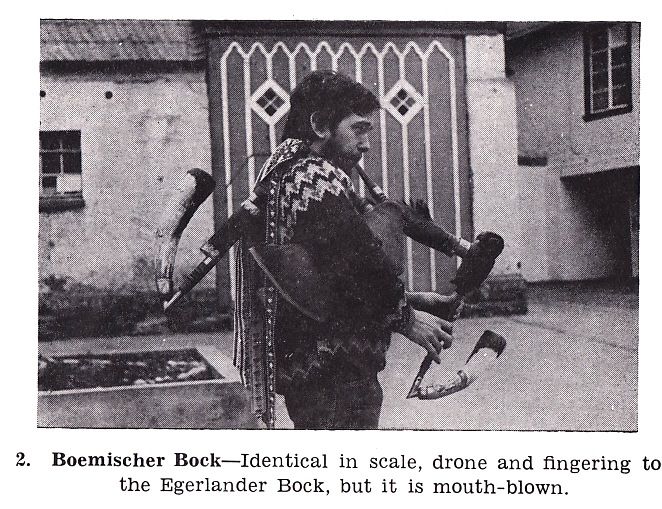

P17

Pipers and Hurdy - Gurdy Players in West Germany

はそのものズバリ、タイトルどおりの内容。 P17

Pipers and Hurdy - Gurdy Players in West Germany

はそのものズバリ、タイトルどおりの内容。

一旦は完全に廃れかかっていたヨーロッパ各地のローカルなバグパイプですが、ここ20年程の力強いリバイバル・ムー ブメントによって、今では多くのものが復活しているのはご存知のとおり。 しかし、かのアンソニー・ベインズが1970年前後に

著した“BAGPIPES”の中では、ベインズはそれらのヨーロッパ各地のローカルな各種バグパイプにつ

いて“〜 these pipes have nearly died

out”と書いていました。 この記事は、中央ヨーロッパ各地のさまざまなバグパイプ愛好家たちによってドイツのさる場所で行われている定期的なミー ティングについてレポートしたも の。7枚の演奏風景の写真を配した8ページに渡るこのレポートの中で紹介されているのは、ハンガリー、ボヘミア、フラン ス、ベルギー、ドイツ、ルネッサン ス時代のパイプ、デューラーの版画に描かれている16世紀のパイプなど全部で7種類のバグパイプ。チャンターのキーやド ローンのチューニング、そして、そ れぞれのパイプの制作者についても事細かに解説されています。

当時は、その後のこれらの各種バグパイプのリバイバル・ムーブメントが、現在のように大きく盛り上がるとは、到 底想像できませんでした。 現在では、ドイツ在住の日本人バグパイプ職人薗田さんも見事な Bock

を製作されています。⇒サイト、⇒フォトアルバム

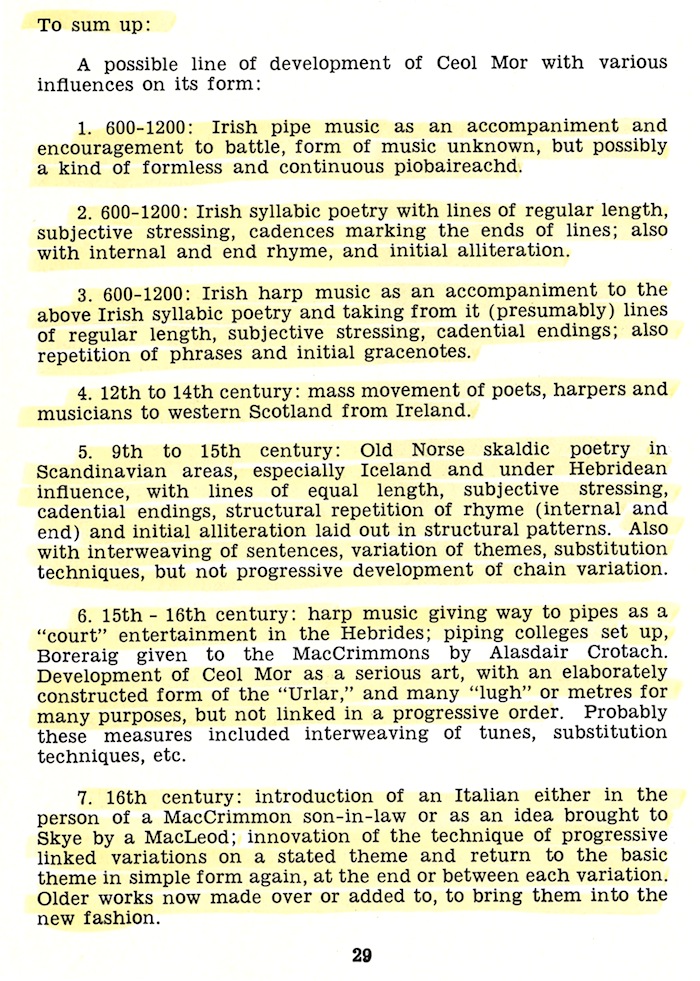

今回も当時の私は例によって必死にイエローマーカーを引きまくっていますが、その内容について殆ど覚えていないこと からみても、その高度な内容に着いて行っていたとは到底言い難いところです。 今回は、15、6世紀の中世ヨーロッパに於ける、イタリア、スペイン、フランス、アイルランドといった各国の音楽様式 が、どのように相互に影響しあってい たか? そして、そのような中からピーブロックの様式がどのようにして形作られて行ったのであろうか? といったことを あれこれと古い文献等の記述を引用 しながら考察してい(るように思い)ます。例によって、当時の音楽様式に関する専門用語が頻出するので、途中からはうん うん唸ってしまうのです。 ⇒

Part4(9月号/最終回)に続く 今月号は先月号に反して中身濃く、P35 The Art and History of the MacDougalls of Aberfeldy という、ちょっとそそられるタイトルの記事があ ります。2回シリーズの前半です。 MacDougall 一族については、

1980年1月号に You and Your

Pipes というタイトルの Sumas MacNeill

による大変興味深い記事が掲載されたところですが、どうやらその記事に触発されて、巷では MacDougall

一族に関して関心が高まっているとのこと。 さて、今回のレポートの書き出しは次のとおり マ

クドゥーガルとストラディバリウスはもしも同時代に生きていたとしても、異なった世界の住人であることに違いは

ないが、それらを超えて共通していた点がある。第一に彼らは音楽芸術に於ける完璧主義者であった。そして、第二

に両者とも木材(旋盤)加工技術のエキスパートであった。 このレポートの著者、Alex MacAulay

はその後、Aberfeldy の街を訪ね、Kenmore St.

のマクドゥーガル・ショップの跡地を訪ねます。Gavin

の没後50年経過したその時点ではショップ跡地はデパートメントストアになっていたということ。

MacAulay はまたこの時の訪問で、Duncan MacDougall(1837〜1889)の 娘である Mrs. Anderson がこの街 に住んでいることを突き止め、Tay 川を臨む絵のように美しい庭園のある屋敷でマクドゥーガル一族の歴史について話しを聴いたとのこと。 さらにそれから一年後、MacAulay は、Aberfeldy の北数キロにある Dunnolly を訪れ、故 Madam MacDougall of MacDougall からマクドゥーガル一族の私文書 (family papers)の閲覧を許可され、数世紀に渡って Lorn と Dunnolly のチーフの世襲お抱えパイパーであったマクドゥーガル一族に関する大変興味深い情 報を得たのです。 一族の私文書では16世紀まではマクドゥーガル・パイパーに関する記述は定かでないそうですが、MacAulay は Lord Archbald Campbell が記した“Records of Argyll”のという文書の中で、13世紀にクラン・キャンベルとクラン・マクドゥーガルの間 で争われた The Battle of Allt Dearg(Red Burn)の際に、Lorn の チーフとマクドゥーガルの世襲パイパーが行動を共にしていたという記述を見つけました。その記録によると、その際に 演奏された曲は“Da laimh 'sa piob, laimh 'sa chlaidheamh”(two hands on the pipe, and a hand on the sword)ということで、今でも South Uist にその曲が伝承されているそうです。 1500年頃になると、Dunolly

地域にパイパーたるマクドゥーガルの名が複数出現します。彼らはその地に(お抱えパイパーの常として)賃料を免除された領地を与えられています。

Ronald Ban は Dunolly

の21代チーフ、Iain Ciar が

1715年の The Battle of Sheriffmuir に

200名のクランメンバーを率いてジャコバイトを支援した際に、チーフと仲違いし、彼らの領地は没収されてしまったということ。 例えば、グレンコーに居を構えある一派の子孫で 1751年にグレンコーで生まれた Ailean Dall(Blind Allan)という人 物は、移動洋服屋を職業としていましたが、同時に優れたピーブロック演奏家として名を馳せていました。 1750年から1760年の間に一人のマクドゥーガル・パイパーが Dunolly を離れ、The Marquis of Breadalbane に建具屋&木彫師(joiner and wood-carver)として仕えます。この彼がパースシャーのマクドゥーガルの始祖といえる存在。 彼には1764年生まれの Allan と、1770年頃に生まれた Donald という 2人の息子が居ました。Donald は1817年に家族とともにカナダに移住しますが、Allan は 1781年に布告された恩赦によって、Breadalbane に 従い Taymouth Castle の専属パイパーの位置を得ます。 その後の John と Duncan に関する記述は1月号とダブりますの概ね端折りますが、Duncan MacDougall は若くから優れたパイパーとして名を馳せていたということ。後日の、The Northern Meeting での数々の成功の先駆けとして、17才の時に Montrose のコンペティションで当時の有名なパイパーたちを押さえてゴールドメダルを獲得しています。 1月号の記事にあったとおり、Duncan MacDougall は1861 年に活動拠点をエジンバラに移しますが、当時の彼はトップパイパーの一人でありかつ卓越したクラフトマンとしての名 声を確固としたものにしていたので、彼 はある意味で正に名士(セレブリティー)として扱われ、首都に於けるハイランド関連の催しは彼抜きでは成立し得な かったということです。 さて、話題は Taymouth Castle に戻ります。 Culloden の戦いの後、武装解除法(Disarming Act)が施行されハイランド・パイプ文化の伝承もまた絶望的な状況の中、Breadalbane 一族はその当時確保でき得る最高の パイパーを雇用していました。実際、武装解除法が撤回される1年前の1781年の Falkirk でのコンペティションの前後およそ1世紀の間、Tymouth Castle のパイパーたちがコンペティション界を支配していたのです。 当時の Taymouth Castle とその周辺には(パイプバンドのメンバーとしてではなく、それぞれが一流のソロパイパーたる)20数人のパイパーが居ました。そのような中から、Breadalbane は当時、東海岸一帯に於ける名パイパーとして名を馳せていた、アバディーンの塗装工であった John MacDougall Gillies(1855〜1925) を Taymouth Castle のリーディング・パイパーとして迎えました。(ちなみに、この人の family name は Gillies で あり、MacDougall は middle name です) しかし、 MacDougall Gillies は

ある出来事によってその地位に僅か2年弱しか留まりませんでした。その出来事というのは…。 Lady Breadalbane

のこの行為は、彼女自身は意図した訳ではありませんが、結果的にはハイランド・パイプ文化に対して大いに貢献したという見方もできます。 |

|

今月号はまずは P17 The Art and History of the MacDougalls of

Aberfeldy の続編から…。

今月号はまずは P17 The Art and History of the MacDougalls of

Aberfeldy の続編から…。

Taymouth Castle のリーディング・パイパーの座はその後2年間空席のままでした。 というのも、John MacDougall Gillies の 後任を務めることが出来るようなパイパーは、そうそう多くは考えられなかったからです。 何人かのパイパーに打診があった(そして断られた)後、エディンバラの Duncan MacDougall に声が掛かりましたが、彼 はビジネスが忙しいため、その申し出を受け入れるつもりはありませんでした。 ちなみに、当時のパイパーの移籍金はサッカー選手よりも高額で、中でも、Northern Meeting で Gold Medal を獲得したパイパーは誰もが獲得したくなる訳ですから、オファーの中から最も有利な条件を選ぶことが可能でした。 その時点で、Duncan MacDougall は、まだ Gold Medal を獲得していませんでしたが、その他のコンペティションに於ける華々しい成果からそれ相応に高い名声を獲得していました。そんなかんなで1870年頃のあ る時点で、Duncan MacDougall は Taymouth Castle のリーディング・パイパーとしての地位をパートタイムで受け入れることになります。 当時の Taymouth Casle の「シーズン」は極めて豪華なものでした。Taymouth Castle はヨーロッパ各国の君主とその家族たちにとっての行楽地の一つでした。君主たちは Balmoral、Taymouth、Inveraray の城々を回遊するのが習わしだったのです。それらの場所は、常に気の休まらない王位の煩わしさから解放され得る稀な場所 だったのです。 ハイランド地方には飾り気の無い美しい景観が持つ全てがありました。トラウトやサーモンの居る湖や河川、雄大な急流

や自然林のシカ猟場(deer forest)などが点在する Breadalbane

一族の領地は百マイルにも及ぶものでした。 シーズン中の Taymouth Castle に於けるディナーは、ある時には3〜4人の王と王妃が同席することもあり、時として通常の王室晩餐会よりも盛大になるこ とがありました。それは、ビクトリ ア女王がスコットランドに於ける自身の居城たるバルモラル城を建設する以前、彼女の親戚筋にあたるヨーロッパ各国の王室 を Taymouth Castle に招待する習わしだった頃、特に著しいものでした。外国の王室は子供たちも含めて家族の一部をそのまま連れて来るのが通 例で、Taymouth に華麗さと賑やかさが無くなる事はなかったのです。 大きな催しの場合には、晩餐会の最中に16〜20人のパイパーがテーブルの周りを行進して回り、夕食後は舞踏広間に 場所を移し、パイプの伴奏で様々なダンスが踊られました。 Duncan MacDougall は既に最初のシーズンを経た段階で一定の評判を獲得しました。伯爵たちはマクドゥーガル・パイプのためにこぞって金額抜 きの小切手を切りました。そんな訳 でマクドゥーガル・パイプの需要は供給を完全に上回っていたので、注文主の手元に実際にパイプが届くまでには、少なくと も数ヶ月間は待っている必要があり ました。 Duncan MacDougall が Taymouth Castle に赴任したのは概ね1870年から1872年の間だと推測されていますが、正確な年は定かではありません。彼のパイプメイカーとしての仕事の関係から、こ の城での業務にフルタイムで就くことは出来ませんでしたが、それは雇用者たる Breadalbane サイドからも認められていたことであり、双方にとって満足すべき状況だったのです。ですから、その後14年間に渡って Duncan MacDougall は Taymouth Castle に於けるリーディング・パイパーの地位を占める事になりました。 マクドゥーガルがその拠点を Edinburgh から Aberfeldy に移したことは、彼らのビジネスにとってなんら後退を意味するものではありませんでした。この地で、3人の息子たちのア シストを受けながら造り出される Duncan のマクドゥーガル・パイプは世界的に有名な存在であり、当時、“MacDougall of Aberfeldy”という刻印が打たれたパイプは大変な貴重で高値なものとなりました。実際のとこ ろ、マ クドゥーガル・パイプが市場に出回ることはごく稀だったのです。また、当時の多くのパイプメイカーがマクドゥーガル・パ イプをコピーしようと試みましたが、それを成し得た者は皆無でした。 「パイプメイカーがユーザーを選ぶ」というようなことは、そうざらに有るものではありません。しかし、マクドゥーガルは 正にそのような存在でした。彼らは ある時あるパイプバンドから100セットのパイプの注文を受けましたが「申し訳ありませんが、我々は個人パイパーの為の パイプしか作っておりません。」 と、その注文を丁重に断ったということです. “Bagpipe makers to Her Royal Highness Queen Victoria”という王室からのお墨付きを得ているマクドゥーガ ルパイプを所有するということは、当時のパイパーにとっては正にステイタス・シンボルだったのです。 1870年、Duncan MacDougall は The Northern Meeting で Gold Medal を得て、賞品として自らが作ったパイプを受け取りました。1873年には前年のピーブロック・コンペティションの覇者た ちによるコンペティションで優勝。 1876年に the champion of champions Gold Medal を得た機会をもってコンペティション・フィールドから勇退しました。 Duncan の没後、マクドゥーガルパイプのビジ ネスを継いだ Gavin MacDougall もま た、大変に優れたパイパーでした。1895年に The Northern Meeting、そして、1896年には Oban で Gold Medal を得ています。 1911年に Gavin が亡くなって Aberfeldy の店が閉じられた後、ワークショップに備え付けられた最高のパイプメイキング・ツールを「買い取りたい」という数多くのオファーが有ったということです が、亡くなった Gavin の娘たちによってその申 し出は全て断られたということです。 P26 The Origins of Ceol Mor - a Theory もいよいよ最終回。

振り返ってみれば、当時も一生懸命解読しようと努めた形跡はあるのですが、結局のところ殆ど理解出来ていなかったことは

明らか。そして、そのことは今回の

再チャレンジに際しても同様で、結局のところその内容になんとか着いて行けたのは初回の半ば過ぎまで…。初回後半からは

どんどん高度な領域に踏み込んで行 くその内容に殆ど着いて行けなかったというのが正直なところです。

オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on April 10,

2019) その一方で、P32 Commetnts on “The Origins of Ceol Mor - a Theory”というページがありました。

これまた高尚な内容で到底着いて行けないところですが、どうやら今回のレポートのある部分について異論があるようで、当人曰く「建設的な意見」を言わせ

てもらい、ということのようです。 |

|

P12

Pipe-Major Donald MacLeod

は、ページ下方の10行程のごく短い告知記事。曰く…「ドナルド・マクロードは健康上の理由から、Grainge

and Campbell

の仕事からリタイアすることを決意した。」とのこと。そして、結果として、偉大なるマネージャーを失った Grainger

and Campbell 自体が店の歴史に幕を引くことになったということです。 P12

Pipe-Major Donald MacLeod

は、ページ下方の10行程のごく短い告知記事。曰く…「ドナルド・マクロードは健康上の理由から、Grainge

and Campbell

の仕事からリタイアすることを決意した。」とのこと。そして、結果として、偉大なるマネージャーを失った Grainger

and Campbell 自体が店の歴史に幕を引くことになったということです。

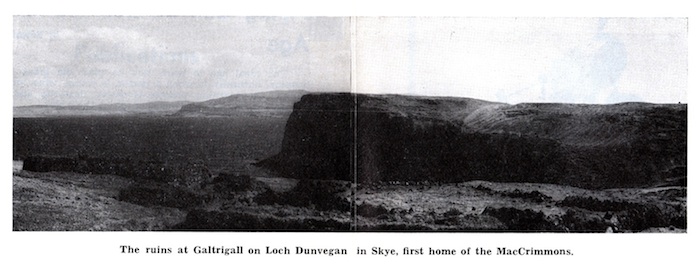

1917年生まれの Donald MacLeod は この時まだ 63才で、長寿の多いパイパーの中では、まだまだ老境という年齢ではないのですが、実際に2年後の 1982年には惜しまれながらこの世を去っていることから考えると、この時点でなんらかの病に犯され、すでにシリアスな 状態だったことは想像して余り有り ます。 その他にはめぼしい記事はありませんが、ピーブロック・

フリークにとって大変感動的な写真が中央の見開きページに掲載されています。“The ruins at

Galtrigall on Loch Dunvegan in Skye, first home of the

MacCrimmons”と題されたパノラマ写真です。 |

|

例年ですと10月号が定例の P13 The Argyllshire Gathering の様子が

やっとこの号でレポートされています。トップ3の名前と演奏曲は次のとおり。

例年ですと10月号が定例の P13 The Argyllshire Gathering の様子が

やっとこの号でレポートされています。トップ3の名前と演奏曲は次のとおり。

1st Iain Morrison“Hihorodo

Tra Cherede Che” その他のコンペティターは… さて、なんといっても今月号のトピックは P24 Book Review と P31

The Music Mistaken in“The MacCrimmon Legend”という2つの

記事。 私が数年前に Roderick Cannon の“The Highland Bagpipe and its Music”の中での記述に触発されて、なんとかして入手しようとしたけど結局 入手できなかった顛末は音のある暮らしのコーナーの 2006年5月 と 2006年7 月 に書いた通り。 そして、今回の2つの記事は正にこの本の出版当時にかもしだされた「物議」の一端といったところのようですが、い や〜、それはそれは半端なモノではありません。 前者は Seumas MacNeill 自身による、ブック・レビューとしては力の入った1ページ半に渡る記事。そして、後者の A. G. Kenneth による文章に至ってはなんと10 ページに渡る力作論文。 この本、余程当時のハイランド・パイプ関係者たちの癇に障る内容だったようで、識者たちが総力を挙げてこの本とその 内容をコテンパンに叩きのめす!という感じです。 まずは Seumas MacNeill による

ブック・レビューの書き出しは次のとおり… そして、その後も全編に渡って“this comic publication”とか“The joke”“a fun book”“the rubbish”はたまた“Allice in Wonderland”などといった言葉が 頻出。徹底的にコケ下ろします。 一方で、A. G. Kenneth

の方はより学術的内容ですが、こちらもこちらで正に重箱の隅をつつく様に、例えば「116ページの何処そこに書かれている何々については…」といった具合

に事細かに間違いを指摘していきます。

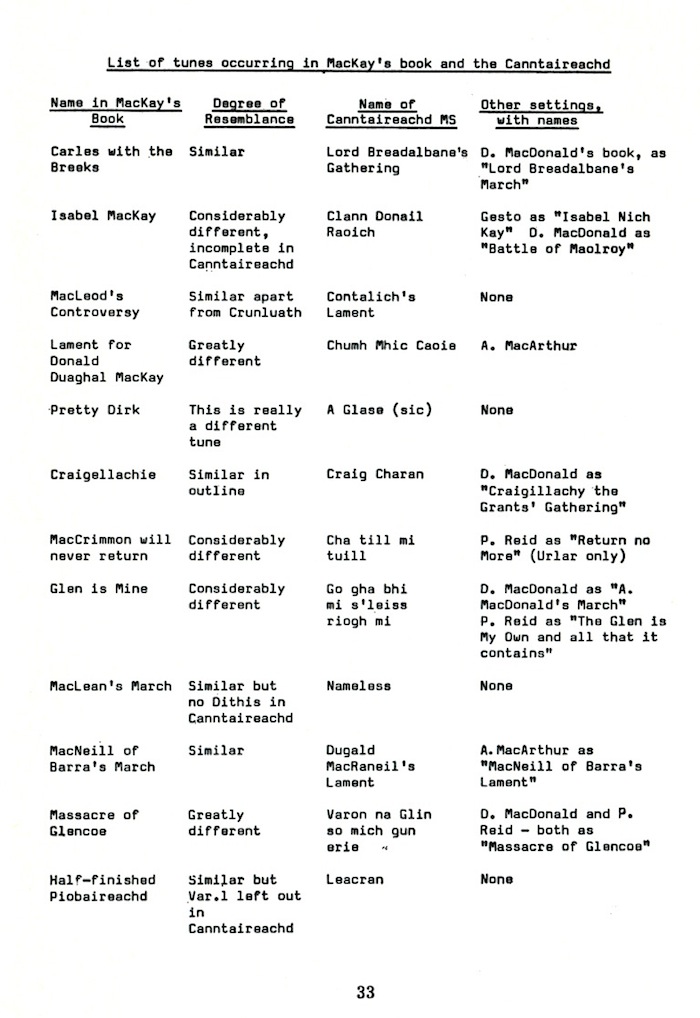

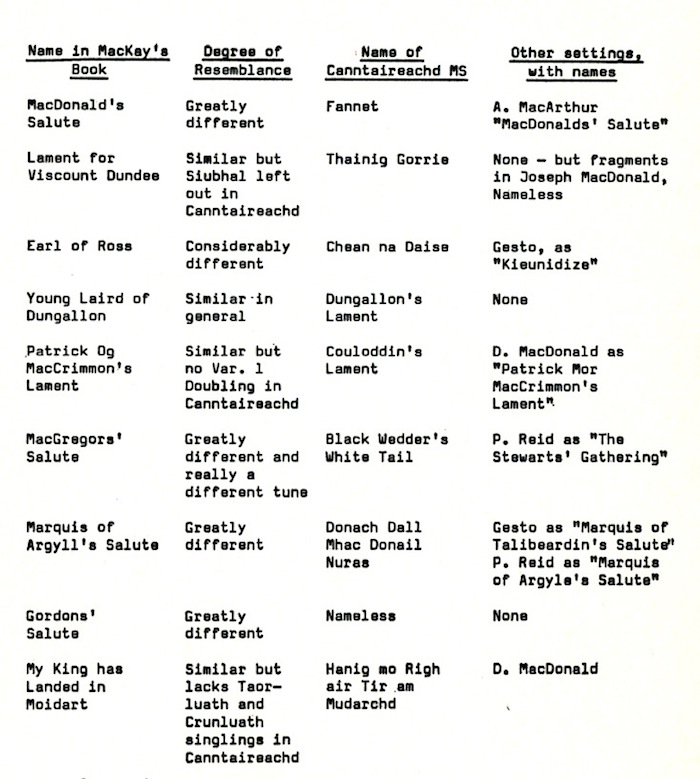

いや〜、これだけでもかなり貴重な比較表のような気がしますが…? Roderick Cannon が先述の本の中で 述べている「この本が呼び起こした論争がきっかけとなって、多くのパイ パーがより一層深く研究に取り組む様になったという意味に於いては評価すべき側面がある」という皮肉 な言葉の示している一つの例がこの論文なのでしょう。 う〜ん、どうやら生半可な素人は頭が混乱しそうなのでこの本は読まない方がよさそうです。A. G. Kenneth も10ページの論文の最後を次の様に締めくくっています。 To sum up - Mr. Campsie bases so many of his arguments and conclusions on mistaken references to his musical sources and misunderstandings of texts that these arguments and conclusions have no validity. This is not to say that there is nothing worth reading in the book. 10年、20年、30年前の誌面を振り返る、P41 From the "Piping Times" に 大変興味深い記事を発見しました。それも、30 Years Ago のコーナー、つまり今から60年前にあたる1950年の誌面から… "Having aspired to the heights of a great player within seven days is the proud boast of our sixteen and a half years old piping prodigy. Two of his most important achievements are first in the Oban Gold Medal and first in the Northern Meeting Gold Medal. John Burgess has broken all previous records by being the youngest piper ever to reach this standard of achievement. All factors point out that John Burgess will be the piper of the century and his skill will voraciously lap up every piping honour in a matter of a few years" そうです、今は亡き John Burgess が16才にしていきなりトップパイパーの一人として認知されるに至った当時のハイランド・パイプ界の興奮の様がダイレク トに伝わってきます。結果として正 にそのとおりになったのですが、ちょうど世紀半ばに登場したこの段階で、既に「20世紀を代表するパイパーとなるであろ う」と言わしめていたのですね。 2010年の Oban に於いて18才の Faye Henderson が女性パイパーとして初めて Gold Medal を獲得して《歴史》を作ったところですが、いつの時代でも新たな寵児の登場には誰もが興奮させられるものなのですね。 |

|

12月号定例の P10 Grant's Championship

のレポート。第7回目という1980年のコンペティションの結果は如何に?

12月号定例の P10 Grant's Championship

のレポート。第7回目という1980年のコンペティションの結果は如何に?

この年は前年2位だった Iain Morrison が

オーバーオール・チャンピオンに輝きました。そして、2nd が前年のチャンピオンたる Murray Henderson。つまり、1st と 2nd

が入れ替わったというところ。3rd は Bill

Livingstone でした。 この年から10人に限られたコンペティター(前年までは12人)とそれぞれの曲目は次のとおり(最初の4人はピーブ ロック部門の順位どおり)。 ★★★ Murray Henderson(1979

年の覇者)“Lachlan MacNeill Campbell of Kintarbert's Fancy” (冒頭の印は過去3カ年の連続出場状況/★は出場 /☆は初出場/_は参加実績無し/順位はピーブロック部門) P18 The Set Tunes for 1981 はシェーマスによる来シーズンのセット・チューンに関する演奏上のキーポイント指南。今回はその中の一曲“The End of the Great Bridge”だけに 4ページを裂いて事細かに解説していますが、なんせ例によって極めて専門的な内容なので中身の紹介はいたしません。 |

|

Duncan

はパイプメイカーとして飛び抜けた成功者であっただけでなく、その当時の最も優れたパイパーでもありました。

Duncan

はパイプメイカーとして飛び抜けた成功者であっただけでなく、その当時の最も優れたパイパーでもありました。

では、4ページにも渡っている今回の記事には一体何が書かれているか? というと、曲のソースとなっている Society

book と Killberry Book のそれぞれの楽譜の細かい表記の相違

点に関する解析やら、ウルラールとバリエイションそれぞれの細部の表現について、右で示

した様な感じの説明(講釈?)です。

では、4ページにも渡っている今回の記事には一体何が書かれているか? というと、曲のソースとなっている Society

book と Killberry Book のそれぞれの楽譜の細かい表記の相違

点に関する解析やら、ウルラールとバリエイションそれぞれの細部の表現について、右で示

した様な感じの説明(講釈?)です。

まずは、前号での疑問の回答。どうやら単なる誤植だったようです。当事者たちも直ぐに

気 が付いたようで、今月号では正しく修正されていました。

まずは、前号での疑問の回答。どうやら単なる誤植だったようです。当事者たちも直ぐに

気 が付いたようで、今月号では正しく修正されていました。 車椅子に座ったパイパーがハイランド・パイプを演奏している表紙写真の詳しい説明は

P23 Kevin Lamarque にあります。

車椅子に座ったパイパーがハイランド・パイプを演奏している表紙写真の詳しい説明は

P23 Kevin Lamarque にあります。  ですから、今このページを開いてみると当時の私がピーブロックに関する情報に対してど

ん

なに飢えていたか、ということが明らかに見とれます。←で紹介するように全ページに渡ってマーカーでまっ黄色。ちなみに

今回第1回目のレポートは全部で8ページです。

ですから、今このページを開いてみると当時の私がピーブロックに関する情報に対してど

ん

なに飢えていたか、ということが明らかに見とれます。←で紹介するように全ページに渡ってマーカーでまっ黄色。ちなみに

今回第1回目のレポートは全部で8ページです。 以上は、今回の8ページのレポートの内6ページ分を抜き書きすることなく殆どそのま

ま 訳 したものです。

以上は、今回の8ページのレポートの内6ページ分を抜き書きすることなく殆どそのま

ま 訳 したものです。

それもそのはず、今回の記事はこれまでも掲載されていたようなある年のある特定のサマースクールの様子をレポートしたと

いうものではなく、カレッジ・オ

ブ・パイピングがこれまで関わって来たスコットランドやカナダ&アメリカ各地におけるサマースクールの歴史を振り返った

ものなのです。

それもそのはず、今回の記事はこれまでも掲載されていたようなある年のある特定のサマースクールの様子をレポートしたと

いうものではなく、カレッジ・オ

ブ・パイピングがこれまで関わって来たスコットランドやカナダ&アメリカ各地におけるサマースクールの歴史を振り返った

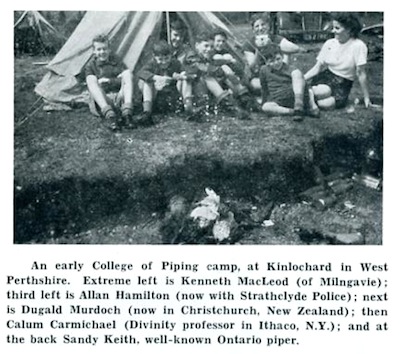

ものなのです。 それまで、スコットランドに於いては、子供たちと教師たちが1〜2週間のキャンプをしながら行うスタイルのパイピング・

スクールが試みられたことがあった

そうですが、それらの場合にはどうしても、テント張り、食事作り、洗濯と物干し、といったような日常生活に必要な作業に

重点を置かざるを得ず、つまりは ボーイスカウト的側面が強くなってしまいます。

それまで、スコットランドに於いては、子供たちと教師たちが1〜2週間のキャンプをしながら行うスタイルのパイピング・

スクールが試みられたことがあった

そうですが、それらの場合にはどうしても、テント張り、食事作り、洗濯と物干し、といったような日常生活に必要な作業に

重点を置かざるを得ず、つまりは ボーイスカウト的側面が強くなってしまいます。

その理由は至ってシンプルで、インストラクターたちが運営組織体制が遥かに完備していて、自分たちはスクール運営の雑用

から完璧に解放されて指導に専念で

きるような状況にある北米大陸のサマースクールでの指導者の道を選んで、こぞって大西洋を渡ってしまうようになったから

です。

その理由は至ってシンプルで、インストラクターたちが運営組織体制が遥かに完備していて、自分たちはスクール運営の雑用

から完璧に解放されて指導に専念で

きるような状況にある北米大陸のサマースクールでの指導者の道を選んで、こぞって大西洋を渡ってしまうようになったから

です。 写真のキャプションによると、このスクールを始めた Donald Lindsay という人は、このリゾート地に土

地を購入して、井戸を掘り、建物を建てることから始めたのようです。

写真のキャプションによると、このスクールを始めた Donald Lindsay という人は、このリゾート地に土

地を購入して、井戸を掘り、建物を建てることから始めたのようです。 John MacFadyen は

その後、Wilmington、Delaware、

Willesport、Ontario、Grandfather Mountain、North

Carolina、など、北米各地のサマースクールでインストラクターを務めました。

John MacFadyen は

その後、Wilmington、Delaware、

Willesport、Ontario、Grandfather Mountain、North

Carolina、など、北米各地のサマースクールでインストラクターを務めました。 、Thousand Islands 地方で1968年から開催されるようになったThousand Islands School of Gaelic

Performing Arts です。開始から数年の内には参加者が

100人近くになり、米国内で最大の規模になったとのことです。

、Thousand Islands 地方で1968年から開催されるようになったThousand Islands School of Gaelic

Performing Arts です。開始から数年の内には参加者が

100人近くになり、米国内で最大の規模になったとのことです。

P13 New Zealand Tour は、先月号に引き続

き、 Murray & Patricia Henderson

によるオーストラリア&ニュージーランド・ツアーに関するレポート第2弾。今回は、Murray

の故郷であるニュージーランドの巻。

P13 New Zealand Tour は、先月号に引き続

き、 Murray & Patricia Henderson

によるオーストラリア&ニュージーランド・ツアーに関するレポート第2弾。今回は、Murray

の故郷であるニュージーランドの巻。

Lanarkshire の Biggar に近い Skirling という村の中のとある一軒のコテッジの壁面に

掲げられている「パイパーの塑像」にまつわる報告です。

Lanarkshire の Biggar に近い Skirling という村の中のとある一軒のコテッジの壁面に

掲げられている「パイパーの塑像」にまつわる報告です。 左下写真のコテッジの壁面右端にあるもや〜っとした彫り物が実は→のようなパイパー

の 小 さな塑像だそうな。

左下写真のコテッジの壁面右端にあるもや〜っとした彫り物が実は→のようなパイパー

の 小 さな塑像だそうな。 また、“Skirl in the

pan”と使う場合は、フライパンにベーコンを入れる前にバターを溶かした際の音を表すということ。

また、“Skirl in the

pan”と使う場合は、フライパンにベーコンを入れる前にバターを溶かした際の音を表すということ。 さて、現代のテクノロジーのスゴイところは、30年前に書かれたこの記事の場所にネット上でサッと飛んで行けるこ

と。グーグルマップとストリートビューを

駆使して最初の写真に写っている村の入り口の標識、そして、壁面に塑像のあるこのコテッジを直ぐに見つけることがで

きました。さすがにクローズアップする と塑像の画像はぼやけてしまいますが…。

さて、現代のテクノロジーのスゴイところは、30年前に書かれたこの記事の場所にネット上でサッと飛んで行けるこ

と。グーグルマップとストリートビューを

駆使して最初の写真に写っている村の入り口の標識、そして、壁面に塑像のあるこのコテッジを直ぐに見つけることがで

きました。さすがにクローズアップする と塑像の画像はぼやけてしまいますが…。