|

"Piping

Times"《1979年》

|

|

冒頭 P11の Have a Happy New Year

は、パイピング・タイムスの常連執筆者たちの簡単なプロフィールを紹介して「パイピング・タイムスは今年もこの豪華な執筆陣により皆さんに素晴らしい記事

をお送りします。請うご期待!」というような内容の記事です。

冒頭 P11の Have a Happy New Year

は、パイピング・タイムスの常連執筆者たちの簡単なプロフィールを紹介して「パイピング・タイムスは今年もこの豪華な執筆陣により皆さんに素晴らしい記事

をお送りします。請うご期待!」というような内容の記事です。

具体的な名前が登場している10人の筆頭は言わずと知れたピーブロックに関するオーソリティー Professor Alex Haddow。近々、ピーブロッ

クに関する記事が始まるそうな。 続いて P12 は、1979年コンペティション・シーズンの幕開けとして1978年11月4日に開催された London Contest(正式名称は 39th annual competition of the Scottish Society of London)のリポート。 1st Murray Henderson“Lament for the Children”、Andrew Wright“Lament for the Deperture of King James”、Iain MacFadyen“Blind Piper's Obstinacy”、James MacIntosh“Old Men of the Shells”という結果だったそうです。 P20 の Checking the Tunes のコーナーは、シェーマスによるピーブロッ

ク解説の新シリーズ。

シェーマス曰く、コンペティターたちが犯しがちなミスの多くは「楽譜の読み間違い」、…と言うより、正確には表記が 間違っている楽譜を「文字通り」に演奏してしまうミスとのこと。自分自身が過去に犯したミスも含めて、いくつかの実例を 挙げています。 シェーマスは次のように強調します。 しかし、それって演奏者の問題というよりも楽譜自体を修正すれば済むことだと思うんですが…。でも、ソサエティー・ ブックやキルベリー・ブックのように権威ある楽譜になると、早々簡単には修正して再版するって訳にはいかないのでしょう ね。 そもそも、シェーマスがこのようなことを指摘しなければならないというのは、20世紀になって、師匠から弟子へ音楽を口 承で伝えるという伝統的かつ正統的 なピーブロック文化が徐々に薄れ、少なからず数のパイパーたちがピブロッック・ソサエティー・ブックなどの「五線譜に記 された楽譜」を頼るようになったか らなのでしょう。口承文化が健在であれば、楽譜の些細な間違いなんか問題にならないことでしょう。 私のように、元々楽譜が 読めない輩は、自分の好みのパイパーの演奏音源を聴いて耳で覚えたメロディーを再現するための補助的な目的でだけ楽譜に 頼るので、些細な音符の表記の間違 いなどに左右されることがありません。…というか、そんなところまではとても読み取れないので、それぞれの曲の微妙な ニュアンスも印刷された楽譜のいかん に関わらず聴いたままにコピーします。…ので、シェーマスが気に掛けているような心配には及びません。 言うならば「師匠の歌うカンタラック」と「録音されたパイプ演奏」という違いがあるにしても、私がやっていることは

「耳で聴いた表現を再現する」という意味では、伝統的な口承の手段となんら変わらないと思うのです。 さて、そんなイントロに続いて、初回のこの号で取り上げ

られているのは“The Battle of Waternish”。 解説は主に演奏スタイルに関することなので、こと細かに紹介しても余り意味が無いと思いますので詳細は省略します。実 際、私自身にとってもこのような解説 は 30年前にこの号を手にした時には、到底理解できなかった内容です。その後、ピーブロックについて研鑽を積んだ今となっ て、改めて読み返すことの意義を痛 感する次第です。 話は戻って、表紙写真の話題。 この写真、一見何の変哲も無いどこかのパイプバンドのパイパーの写真のように思えますが、コンテンツ・ページの説明

文によると、Mats D. Hermansson と

いうイギリス人らしからぬ名前がちょっと引っかかります。 投稿を読んでみて納得。この投稿はノルウェーのオスロからの投稿で、内容はスェーデンの "The Murray Pipes and Drums(of Gothenburg)"というパイプバンドの紹 介。出来たら、パイプメジャーであるこの人の写真を表紙に載せて欲しいという趣旨の手紙でした。

さて、このバンドの名称を読んでピンと来た人は私のサイトを隅々まで丹念に読み込んでいる人でしょう。そうです リンク・ページ で紹介している Canntaireachd Lesson というペー ジがあるのが、このバンドのサイトなのです。 当初はこのページ以外は全てスウェーデン語だったのですが、最近はほぼ全てのページが英語で読めるようになっていま

す。 80 年代半ばにメンバーの多くが家庭の事情や引っ越しなどでバンドの活動を離れると、残された6人のメンバーはそれぞれソロ で、スウェーデンのポルカや芸術音 楽やジャズなどの様々なスタイルの演奏活動を展開するようになったということですが、私がその中で興味深いと思ったのは "One of the most hilarious events was the playing of piobaireachd accompanied by an electric guitar." という下り。 お〜、お〜、イイじゃないですか。シンパシー感じますね。 |

|

表紙の写真のリンクが間違っている?

表紙の写真のリンクが間違っている?…のではありません。この白黒の全面写真が正真正銘この1979年2月号の表紙なのです。 1947年創刊の“Piping Times”の表紙デザインは、私の知っている限り、

このシリーズで毎回紹介しているようなデザインでした。つまり、毎回違ったタータン柄をベースに、トップにタイトル・ロゴ、真ん中に何らかの写真やイラス

トを配置したデザインです。 通常、コンテンツ・ページのトップはエディトリアルなのですが、今回はそれすらなく、いきなり John MacFadyen の文字が目に飛び込みます。どうやら表紙のパイパーのことらしい。そして、そこから 5ページに渡ってこの人物に対するシェーマスの熱い追悼文が綴られているのです。 不肖というか、まあ、当然ながら当時の私はこの人がどんな重要なパイパーであったかは知る由もありません。しかし、この 号が発行される直前の1月21日に 亡くなったばかりのこの人を偲び取り急ぎ書かれたとしては至って中身の濃いこの追悼文を読むだけで、この人を亡くしたこ とがその当時のハイランド・パイプ の世界にとって(そして、なによりもシェーマス自身にとって)とても大きな衝撃だったことがよく伝わってきます。 シェーマスがいかにこの人物の喪失を深刻に感じていたかということは、この後自分自身が亡くなる1996年までの間 にも、幾人もの著名なパイパー(例えば、Bob Nicol や Donald MacLeod な ど)が亡くなっていますが、結局、シェーマスがこのような表紙の扱いをしたのは後にも先にもこの人だけだった、というこ とからも伺えます。多分、1917 年生まれのシェーマスよりも若干年下だったと思われる無二の僚友を思わぬ若さで(60歳前後?)亡くしてしまったその悲 しみは計りかねる程の大きさだった のでしょう。(“Piping Times”が次にこのような表紙の扱いをしたのは、シェーマス自身の死去を追悼した1996 年5月号・ Vol.48/No.8 です。) それではこの John MacFadyen とい う人がどんなパイパーだったか? ということについて、このシェーマス入魂の追悼文から読み解いてみましょう。 Mull 島と Tiree 島(Mull

島の西に浮かぶ島)出身の両親の下、グラスゴーで生まれたジョンは(生年については触れられていませんが多分1920年

代だと思われます)、幼少の頃から

しばしば訪れていた両親の故郷の風土を通じて、スコットランドの伝承文化に対する関心を強めていきました。 大学生活を南イングランドで過ごしたジョンは、その時期には主に The London Piping Society と のコンタクトを深めその方面に於ける人脈作りに励んだ後、スコットランドに戻って教職に就きました。その頃に結婚した奥 さんがスカイ島の出身だったことに より、ハイランド・パイプに関する歴史的な場所や興味深い人物に溢れたパイピング文化の聖地たるこのスカイ島の文化を心 から敬うようになります。 成人した後も重要なコンペティションに次々と優勝し、優れたコンペティターとしての名声を確立ししたジョンは 1960年の Oban(Argyllshire Gathering) と、1966年の Inverness(Northern Meeting)で優勝し、さらに、Argyllshire Gathering では Clasp と Open Piobaireachd のタイトルも獲得しました。しかし、単にそれらのコンペに優勝したという事実以上に、その時の演奏の素晴らしさは、後世 に伝わるほどに印象的なものであっ たということです。

その他にもジョンは Invergordon、Glenfinnan、Portree などの各地のコンペティションで活躍しましたが、何よりも特筆すべきは、The Scotish Piping Society of Longdon の主催でロンドンで開催されるコンペティションの優勝者に与えられる“The Bratach Gorm”と いう賞を 1966〜1970年の5年間連続して獲得したことだということです。この賞は当時のピーブロックに関する最高に権 威ある賞であったということ。1973 年に始まった現在の Glenfiddich チャンピオンシップのような位置づけだったのではないでしょうか? しかし、ジョンは単なるトップ・コンペティターに留まりません。パイパーとしてのキャリア形成の重要な時期を The College of Piping の名誉セレタリー として、CoP のあらゆる活動について深く尽力したのです。特にスカイ島を始めとしたスコットランド各地で開催された サマースクールの運営には夫妻で多大な労力を費や して貢献したということです。 また、The Art Council の支援を受 け、ジョンが10年間に渡ってその運営の大きな責任を担った「2人のパイ パーと2人のゲーリック・シンガーがチームを組んで数多くの村々を巡ってコンサートを催す」と いう企画は、当時の多くの人から大変歓迎されました。パイパーとシンガーが相互に刺激し合うそのような試みは、17世紀 以来絶えて久しかったということ。 その後、スコットランド各地に於けるパイピングに対する急激な関心の高まりは、ひとえにこれらのコンサートの影響による ことだと、シェーマスは分析しま す。 このようなコンサート活動を通じて、ジョンは次第に「パイピングに於 いて、コンペティブな側面はさほど重要なことではない。純粋な音楽リサイタルにこそもっと重点が置かれるべきであ る。」という考え方を強くするようになります。彼のこのような主張は、この時代の一般的な考え方から はかなり先んじているものでしたが、その後、世間でもリサイタル開催のトレンドが徐々に広がるつれて彼の見識が正しかっ たことは証明されたのです。 彼自身がその開催に大きく関わった“The Silver Chanter”コ ンペティションについても、彼は「コンテスト形式ではなくてリサイタル形式であるべき」と強く主張しました。しかし、結 局のところ彼の主張は取り入れられ ることなく、却って彼のこのコンペティションに於ける唯一の演奏機会である1969年には当然の如くジョンが優勝しまし た。実際のところ、この年 (1969年)の彼は参加したほぼ全てのピーブロック・コンペティションで優勝したということです。 そのような実績からしてジョンが 40代初めの4年間に3度 Clasp

チャンピオンになったことも全く当然の成り行きでした。しかし、なんと彼はコンペティターとして最も円熟しきったその時点で、一切のコンペティションから

の潔く身を引く決断をしたのです。 シェーマスは続けて「ジョンは過去200年間で初めての《単なる先人

たちの忠実なるコピーに留まらない》トップ・プレイヤーである。」と書いています。 コンペティション・フィールドからリタイヤした後のジョンは、以前にも増してピーブロックの研究とレパートリーの拡

大に時間を費やすようになります。そして、The

Piobaireachd Society の名誉セクレタリーに就任し、その年のセットチューン

などを選出する The Music Committee

のメンバー中でも発言力ある委員として活躍します。 The Scottish Pipers' Association

の会長として、長年に渡り有名な Glasgow Pipers' club

の運営に励みむとともに、いわゆる“Knock-out”形式のコンペティション形式を世に広めました。また、The Piobaireachd Society の

メンバーとして、ジョンは「年に一回ある週末にパイパーたちが集まり、パ

イピングのあらゆる側面について論議する」という企画を長年温めていました。 彼のパイピングに関する仕事はスコットランドに留まることなく、スウェーデン、ノルウェー、アイルランド、南アフリカ、 カナダ東海岸、米国などに及びま す。彼が長年に渡って、ニューヨーク、デラウェア、ノースカロライナ、オンタリオに於けるサマースクールで教えてきた成 果が、現在、カナダのソロパイパー たちがスコットランドに於いて見事な活躍を見せるようになった結果に結びついているのです。

ジョンの卓越し円熟した知識の大きさから考えて、これからの年月の間に我々が受けとることが出来たであろう彼からのアウ トプットは全て失われてしまいまし た。ジョンの喪失によってパイピング界が被った大きな後退から、我々は少なくとも 20世紀中は立ち直ることが出来ないであろう。 …と、シェーマスはこの長い追悼文を締めくくります。 その後の経過として、いずれこのコーナーで紹介すること になると思いますが、ほどなくしてシェーマスたちの呼びかけにより、年に一回、ジョンのことを偲びつつパイピングを巡る 様々なテーマについて学び合うことを目的にした“John MacFadyen Memoriarl Lecture”という講演会が定例的に開催されるように なります。言うなればジョンが提唱して始まった The Piobaireachd Society Annual Coference のエクストラ・ バージョンってところでしょうか。ソサエティーの講演録は年報としてリリースされますが、John MacFadyen Memorial Lecture の 方は、後日“Piping Times”に何度かに分けて掲載されます。 さあ、シェーマスがこように絶賛する当代随一だった John

MacFadyen の演奏はどのようなものだったのでしょう? これらのリストは、CoP のサイトの Museum / Sound Archive のページで閲覧することが出来ますが、その中の 61ページに及ぶカセットテープのリストに“John MacFadyen” で検索を掛けると、主に1970年代の音源を中心に174件もの膨大な音源がヒットします。 ところが、これらの膨大な数の音源の内で今現在私が聴く事ができているのは、2007年に Piplene と CoP Radio でそれぞれ1回づつオンエアされた時の2曲と、ピーブロック・ソサエティー・サイトの Sound Clips (会員限定)のページに現在までにアップされた5曲、合わせてたったの7曲分だけです。 でも、それらの7つの音源を聴けば、70年代のピッチの低いチャンターの刺々しさの無い優しい音色とも相まって、全てを 超越して無我の境地に達した修行僧 の読経の如く、どこも尖ったところがなく自然と心に染み入ってくる感動的な演奏ばかり。シェーマスを始めとした当時の ピーブロック関係者が受けた喪失感の 大きさについて改めて思い至ることができます。 今後、ピーブロック・ソサエティーの Soun Clips のコーナーにどんどんアップするなり、Masters of Piobaireachd シリーズや Donald MacLeod Tutorial シリーズ、ある いは、Robert Reid Vol.1 がリリースされて以来そのままになっている Classics from College シリーズとして (CDアルバムのスタイルで)リリースするなど、この偉大なパイパーが残した貴重な演奏音源を末永く伝えて行くような企 画をぜひとも期待したいところです。

1912年生まれの A. J. Haddow は享年65歳。何故か比較的長寿な人が目立つパイピング関係者としては、John MacFadyen とともに少々早すぎる死去という印象が否めません。関係者にとってはそれだけ喪失感も大きかったことは想像して余りあります。 …とどのつまり、この号はこの当時のピーブロック関係者を襲った大津波級の喪失感を率直に表明した追悼特集号だった 訳。そして、その沈痛な気持ちの表れが空前絶後の遺影型表紙だったのですね。

それは当然と言えば当然で、実は "The History 〜" が実際に出版されたのは、 Alex Haddow の 死去から4年後の1982年のこと。Mrs Haddow の 全面的な協力を得ながら、生前、Alex Haddow の 協力者としてピーブロックの歴史や背景を探求していた朋友たちが、Haddow が生前にしたためていた膨大な研究成果やエッセイを編纂して出版したのがこの《ピーブロック・バイブル》 なのです。 私が数少ないピーブロック仲間の一人である Oさんから、スコットランドの旅土産としてこの本を頂戴してのはさらにそれから4年経過した1986年のこと。ですから、私が当時この Alex Haddow に関する追悼文を読んでも John MacFadyen の追悼文以上にピンとこなかった というのが正直なところでした。 "The History 〜" の出版経緯はそんな風な ので、実はこの本の序文に書かれている文章は、概ねこの追悼文と重複しています。…が、このバイブルを手元にお持ちでない方 の為に、この追悼文から Alex Haddow の人と なりを回想してみましょう。Alex Haddow の 本業はマラリアや黄熱病の研究を専門とする医学者。第2次世界大戦が勃発する1940年代初頭から23年間をケニアやウ ガンダで研究生活を続けました。ア フリカでの黄熱病の研究者という意味では、我が野口英世(1876〜1928)さんの流れを汲む医学者という訳です。こ の長年のアフリカでの研究成果によ りいくつかの学位を取得、また、授勲も受けたとのこと。1953年には the East African Virus Reserch Institute の理事長に就任しました。 アフリカでの研究生活中も若い頃からの趣味であるパイピングに対する関心は

保ち続けました。その当時のエピソードとして、彼はウガンダでの登山に際して自分がどんな風に "Lament for

Patrick Og MacCrimmon" を唄ったか?ということなどをよく語っていたということです。 彼のピーブロックに対する熱い思いを示す一つの逸話があります。 …

と、直訳すると「飛行機とか夜行特急で行けばなんてことないじゃん?」と、別に特別のことのようには思えませんが、想像

するに由緒ある王立協会の授与式っ

てのは当然の如く女王臨席の下で開催され、称号自体が女王から直接授与された後に女王を囲んだ晩餐会が催されるのではな

いでしょうか。そうであれば、まさ

か授与された当人がその席を欠席したり中座したりするなんてことは有り得ない状況だったと…。 そして、翌年(1974年)の第2回カンファレンスに於いて、彼は長年の研究の成果を踏まえて "The MacKay tunes - the story of some

Sutherland Piobaireachd" と題した傑出した講演を行ったのです。 「最晩年の Alex Haddow は、John MacFadyen、J. A. MacDonald の協力の下で、"The Importance of Ceol Mor in the Historical Study of Highland History" と いう論文に取り組んでいたが、とうとう完成することなく死を迎えてしまった。」と、この追悼文は締めくくられます。つま り、この論文こそが "The History and Structure of Ceol Mor" のベースとなったと思われます。 Alexender John Haddow、素 晴らしい遺産をありがとう! ⇒

関連記事「自家 製デジタル版」の作成 ページは前後しますが、P23 Jimmy MacIntosh Retires はタイトルどおりの記事。つまり、この当時のトップ・コンペティターの一人であった Jimy MacIntosh がコンペティション・フィールドからの完全引退を決断したというアナウンスです。そして、それに際して、彼自身の言葉を 引用して彼の略歴を振り返っていま す。…が、今回は人物紹介が十分に長くなりすぎたのでこの記事の紹介はここまでにしておきます。 |

|

P20

John MacFadyen は、先月に掲載できなかった朋友たちからの追悼文3本と、1月24日に催され

たジョンの葬儀に関するレポートです。 P20

John MacFadyen は、先月に掲載できなかった朋友たちからの追悼文3本と、1月24日に催され

たジョンの葬儀に関するレポートです。

最初の追悼文は、David Murray が BBC(テレビ?ラジオ?) に語った言葉。 " A man among men ; a man of honour, courage, and integrity, wit, wisdom and humor, loyal to his friend and true to himself ; a man who expressed himself and emotions through the medium of our noble instrument. Whome we will remember with the pipes on his shoulder, playing the ancient music of our art which was his great interest and his great love, and to the study of which he had intended to devote his later years. We recall these flowing phrases, the sympathetic and deeply thoughtfull interpretation of lament, gathering, march and battlepiece, the strength and clarity of finger and the clear strong tone. 〜〜" …といった感じの非常に抑揚に富んだ、まるで格調の高い詩歌のような追悼文。そのリズミカルな文章を読むだけで John MacFadyen の人と也が目の前に浮かんできます。そして、この人が真に多くの人々に愛された崇高な人物だったということが、ただただ、ひしひしと伝わってくるのです。 ↓締めのセンテンスも泣かせます。 "〜〜. So now does John, and if

there is a Valhalla for pipers, where the pipes always

go, where memory never falters nor fingers fail ; if

there is sucha place, then Patrick Og MacCrimmon

can look to his laurels, for there will have arrived John

MacFadyen." (太 字処理はいずれも引用者)

3つ目の追悼文は Arichie Kenneth に よるもの。こちらも John MacFadyen の人柄を思い浮かばせるものです。 "The interpreter is gone. He would always seek to better excellence itself, and his breadth of mind illuminated his approach to the music. Unfamilliar settings were welcomed by him, and judged on their merits ; and all his musical thought was based on the highest musical traditions, yet he also delighted in new music. 〜〜" John MacFadyen の葬儀には彼の母親も参列していたとこのこと。近親者にとっても、 ジョンの早すぎた死がどれ程か悔やまれた事でしょう。

P27 Fable for Pipers(パイパーのための寓話)が面白い。 イギリス人ってのはこのような《ことば遊び》のようなことを楽しむ性癖があるようで、パイピング・タイムスにも折に ふれこのような小咄が登場します。 今回の小咄は、BIRL、LOW-G、GRIP、DOUBLING、 そして LEUMLUATH といった装飾音名から、HINBARE, HIOBARE といったカンタラックのフレーズ、はたまた、HEMI-DEMI-SEMI-QUAVERS といった音符の表記、さらには、HAGGIS-A-LA-CRUNLUATH といった装飾音名と料理との語呂合わせまで、ハイランド・パイプに関わる様々な単語が短い文章に中にちり ばめられています。

P29 Pipers' Choice は1978年9月号で紹介した The Silver Chanter Competition に

於ける、パイパーたちのお気に入り曲の傾向を解析したレポート。その号でも紹介したように、このコンペティションは、

ピーブロックの中でも特にマクリモンの曲に限ってその技を競うコンペです。 今年、パイパーたちが選んだ曲は全部で15曲。その中で最も人気が高かったのは当然の如く“Lament for Mary MacLeod”。出場した

10人のパイパーの半分に当たる5人がこの曲をセレクトしたということです。 念を押すまでもないとは思いますが、この傾向というのは曲そのものに対する愛好度の絶対値というよりは、コンペティ ションでその演奏技量を競うことを前提としたものですから、つまりはその曲の難易度も大きく影響している訳です。誰でも あの難解な“Patrick Og”をセレクトするのには 少々腰が引けるのは仕方ない事でしょう。でも、この曲を素晴らしく演奏できればそれなりの評価が高いのもまた真実。 別に John MacFadyen が

主張しているからという訳ではなく、元来、私自身はコンペティションという形式にはそれほど興味がないのですが、高度な

演奏技量が求められるピーブロック

という楽曲様式が、今日に至まで連綿と伝承されてきた要因の一つとして、コンペティションが大きな役割を果たということ

は紛れも無い事実でありますし、単

なるミーハー的な関心からも、このような傾向を観察し参加者の心情を推し量る事自体は大いに楽しめることです。 さて、ここで興味深い点にお気づきでしょうか? そうです、1979年のこの時点では、かの“Lament for Donald Duaghal MacKay”がまだマクリモン・チューンである扱いになっているの ですね。つまりは、Donald Mor の作であると…。 Canntaireachd No.16 で紹介したとおり、1994年のピーブロック・ソサエティー・カンファレンスに於ける Bridget MacKenzie の講演により、この曲の作者はそれまで通説であった Donald Mor MacCrimmon ではなくて Iain Dall MacKay であろうと推測されることが報告され、それ以来この解釈は衆目の一致するところになっています。 しかし、そこに到達するまでには、この 1979年の時点からさらに15年の歳月が必要だったということなのです。 10年前、20年前、30年前のそれぞれのパイピング・タイムス誌面を振り返る P30 From the “Piping Times”のコーナー。今回は、20年前の記事に注目。James E. Scott という人(作家?)の文章の引用 らしいです。 「1653年3月16日のこと、Findlay MacCrimmon が MacGregor 一族の集団に虐殺された。彼はその 略奪行為によってカントリーサイドを恐怖に陥れていたことで有名な盗賊、Grant of Carron の 手下であり、ある時の襲撃の際に MacCrimmon は Laird of Grant を虐殺したことがあった。つまり、彼自身も人殺しの一人であったのである。」 う〜ん、マクリモン一族の中にも色々な人が居たのですね。1653年というと、ちょうどあの温厚なる Patrick Mor の時代なのですが…。→The MacCrimmon 家系図 |

|

エディトリアルに続く最初の記事は P13 Uist and Barra Contest のレポー

ト。

エディトリアルに続く最初の記事は P13 Uist and Barra Contest のレポー

ト。ピーブロック部門の結果は次のとおりだったとのこと。 ・1st : Iain Morrison“I

Got a Kiss of the Kings Hand” 77年10月号からこのシリーズをスタートさせて以来、コンペのレポートに Angus J. MacLellan

さんの名前が登場したのはこれが初めてのような気がします。例によって夫々のコンペティターに演奏についてのシェーマスの細かいコメントには触れません

が、一つだけ、Angus の演奏に関するコメントの中

で、彼が今回演奏した“Lament for Donald Duaghal MacKay”について“one of his most favourite tunes”と

書いてあることに気が付きました。 P18 The G.H.B.

Compared with other Instruments は、

パイピング・タイムスによくあるハイランド・パイプに関する真面目なテクニカルなレポートを想像させるタイトル。図版な

どは有りませんが、4ページに渡っ

てびっしりと文字が並んでいるその様を一瞥して、読むまでもなく堅い内容だと勝手に想像し少々腰が引けつつ目を通し始め

ました。 執筆者として、by fergus とあるのです が、考えてみればこれがクセ者。多分、fungus:(カビのよう に)たちまち発生[成長]する(いやな)もの ーに掛けたペンネームだと思うのです が、そういえばこの後のパイピング・タイムスの誌面でも、こういったジョーク物の執筆者としてこのペンネームを度々見か けたような気がします。 私がこのジョーク記事を真面目なレポートだと錯覚したのもさも有りなんで、その真面目なタイトルに続くリードもふ

るっているのです。 そして、本文についてもいかにも講演録の如く“Ladies and gentlemen, 〜”と始まり「紳士淑女の皆さ ん、物事を比較するということはひどく不愉快で嫌悪すべきことです。しかし、芸術及び科学の進歩に於いては、それは 必要欠くべからざる行為なのです。ウンヌンカンヌン…」と、大上段に振りかざした上で至って真面目に ハイランド・パイプと他の楽器との比較考察を論じ始めます。その言い回しも大変に気取ったもので、最初は至ってまともな 事を言っているようにも取れるのですが、よく読んでみるととんでもなくアホらしいことを言っているのです。 曰く「我

々は隣人たちの耳に全く苦痛を与えることのないような音楽を提供することが求められている。人々が喜びを感じ、平穏

な気持で郷愁とともに行進したりダンス

したくなるような音楽。ある人が英雄的な行為を演じる際にはそれを元気づけ、その人が病んでいた際には慰めるような

音楽。上記のような目的を達成すること ができる唯一の楽器、それは『ザ・グレイト・ハイラン ド・バグパイプ』を於いて他には有り得ません。」 こんな荒唐無稽な主張に続いて、まず最初に比較対象に選んだのが、なんと最も複雑かつ洗練され楽器である「ピアノ」ってところもふるっています。 「バグ

パイプはチャンターからのメロディーと共にドローンか

らの途切れる事の無い伴奏音を送り出すことができます。貴方は『あぁ、同じ事はピアノにだって出来

るじゃないか。』と言うかもしれない。しかし、そのような言い草は至って思考力の無い人から発せられるものでしかあ

りません。まずは、楽器としての移動の容易性の問題が直ぐさま頭に浮かぶことでしょう。グランド・ピアノと

言わず、アップライト・ピアノとて、列車の網棚に載せること(!)の難しさを想像してご覧なさい。 真面目くさってこういう文章をつらつら書けるってのがスゴイですよね。でも、バカバカしさはまだまだ続きます。 「ある学生が以前、私に次のような問題を提起しました。曰く『ピアノにはバグパイプが抱える リードに関する悩みが無い』と…。確かにそれは真実です。しかし、スペアのリード1セットなんてものはたかが上着の ポケットに納まるじゃないですか。それに対して、ピア ノ用 のスペア・ワイヤー1セットとなると巨大な木箱が必要になります。さらに、貴方がその膨大な量のワイヤーの束の中か ら Aシャープのワイヤーを探すことがどんなに込み入った作業になると思いますか? そして、やっと探し出したとした ら、今度はスパナを持ってボードの中に潜 り込まなくてはならないのです。その際、万が一スパナを家に忘れてきたとしたら、貴方は聴衆に向かって『どなたか、 3-16のスパナ持ってませんかね?』 と至って間の抜けた問い掛けをしなくてはならないんです。以上のこと全部を思い起こしてください。故にピアノはハイランド・パイプと は比べるべくもないんです。」 タイシタモンダゼイ。こんな調子で続けてヤリ玉に上げ るのが今度はダブル・ベース。 曰く「ピ アノ程ではないとしても、ダブル・ベースもま た、移動の容易性に関する問題を抱えている。」ウンヌンカンヌン…。余りに下らないので後は省略…。 そして、さらに続いて、今後はバグパイプと同じ管楽器を比較の対象に…。まずは、スーザフォン。楽器の王様ピ アノ、そしてメジャーな弦楽器のダブル・ベースの 後が、なんともマイナーなスーザフォンなんですから、とに かくメチャクチャ。でも、fergus はごくごく真面 目に論じます。 「バグ パイプと同様に、この楽器も肩に載せかけて演奏するも のであり、ベル型のパーツが(つまり「楽器の一部が」という意味)頭の上方に突き出た状態になるのも同様である。し かし、その最上部はハイランド・パイプの ベースドローンのトップに比べると遥かに高い場所に位置している。つまり、このことはもし誰かがごく普通の近代的な 天井高の低い部屋でこの楽器を練習しよ うとした場合、この楽器がシーリングライトにブチ当たりかねないという問題があることを意味している。そして、ぶっ 壊した電気器具からショートした電流が 金属製のこの楽器を伝わって演奏者を感電させかねないという事態が想定される。つまり、室内に於いてこの楽器を練習 するということは極めて危険極まりない のである。このこと(感電)によって、演奏者はジグを踊ることになりかねないのであるが、一方で私が既に指摘してい るように、スーザフォンで実際にジグを演奏したという話はこれまで全く聞いた事が有りません。」 こんなことで笑い転げていてはいけません。敵はまだまだしたたかです。 「スー ザフォンに関してはもう一つ極めて重大な問題がある。 つまり、それはこうだ。スーザフォンは 通常、右肩に載せられる。しかるに、もしも演奏者が左利きであった場合には、左肩に載せ得るものなのか? もしも、 そのままの形で楽器を左肩に載せた場 合、楽器の本体は背中側に位置することになり、演奏者がピストンを操作するためには、腕を背中に回さなくてはならな くなる。皆さんがご存知のとおり、バグパイプに於いては、通常ドローンは左肩に載せられているが、もしも、左利きの奏者がド ローンを右肩に載せて演奏したければ、いとも簡単なことである。つまり、バッグを表裏返して(そんな 訳ないだろう!)全てのパイプを付け直すだけで、左利き奏者用のバグパイ プが一丁上がりって訳である。私は、どう考えても世の中の誰かが、スーザフォンを上首 尾に表裏返しすることが出来るとは想像できない。」(アホか〜!) さて、そして次の標的はトロンボーン。 「トロ

ンボーンは、やはりバグパイプと同様に

肩に載せかけて演奏する楽器ではあるが、そのスライドを前後にスライドさせる様は、良くてもせいぜい至ってこっけい

な仕草でしかないし、悪ければとんでもない災難を引き起こすだけである。私は、あるバンドのトロンボーン奏者

が、遥か前方にいる同僚の帽子をぶっ飛ばしたり、スライドを勢い良く戻しすぎて自分の入れ歯を壊した様を思い出す。

医学的分析によると、トロンボーン奏者の一方の腕は至って弱々しいままであるにも関わらず、スライド操作する方の二

の腕は異様に筋肉が発達するといわれている。(パイパーがバッグを操作する側の僧帽筋はどうなん

だ?)」 そして、「そ

の他にも比較すべき楽器は沢山あるが…」といって名を上げているのが、チューバ(またかよ、スーザフォンと同類じゃないか)、木琴(xylophone)、ノコギリ・バイオリン(musical saw)、っ

てな感じの「真っ向勝負」とはほど遠いどちらかというとレアな楽器ばかり。そのとどめは、口琴(jews harp/原文では何故か "jaws

harp" とわざと?スペルミス)。 Fergus は最後に改めて聴衆に問いかけます。 "What single instrument, other than the great Highland bagpipe, can instil in men feelings of joy, peace or nostalgia, motivate them to march or dance, inspire deeds of heroism and console the bereaved ?" いや〜、日頃、周囲からの嘲笑と蔑みを一身に受けているハイランド・パイパーの積年の恨みがトコトン込められた ジョークでした。 先月号に続いて今月号でも P33 Pipers' Choice が紹介されています。今月は、The Grant's Whisky Championship(現

在の Glenfiddich 〜

のこと)に於けるパイパーたちのお気に入りチューン。 1978 年のコンペで12人のパイパーが選んだのは広範囲に渡っていて全部で 45曲にもなったとのことです。その内、ほぼ半数の 25曲についてはたった1度だけの登場。つまり、それぞれのパイパーが選んだ曲の内の(平均して)2曲は他のパイパーが 選んでいない曲だという意味になり ます。14曲は2度登場。5曲が3人に選ばれたとのこと。 しかし、4人のリストに登場して最も人気が集中した曲は、驚くべきことに“Rory MacLeod's Lament”だったそうです。 John MacFadyen は

この曲でいくつかの賞を獲得した最初のパイパーであり、その中には、ジョンが参加した唯一回の The Silver

Chanter

コンペティションでの優勝も含まれるそうです。その後、他のコンペティターもこの曲を取り上げる機会が増え、年を追う毎

にその人気が高まっている曲だとい うことです。 表紙の写真及び P34 Hungarian Dudy は、何故かノルウェーの Terke Richter Anderson という人が製 作した、ハンガリーのバグパイプの記事。

木材はプラム(plum/西洋スモモ)が用いられ、装飾に角と金属をあしらって、製作には2ヶ月かかったとのこ

と。 一方、現在ではこんなものまで作られています。 P36 John MacFadyen

はその後、世界各地から寄せられたジョンへの追悼の言葉。 FROM LONDON : ロンドンに於けるジョンの親交の様子が懐かしく振り返られた後、先のシェーマスの追悼文でも触れられていた、"The Royal Scottish Pipers' Socity" が主催する "The Bratach Gorm" というイベントでジョンが打ち立てた不滅の記録について紹介されています。 1966〜1970年が例の5年連続優勝だったようです。実質的には5年連続と言わずこの1963〜1970年の間、圧 倒的な The Top of the Tops だったのですね。 1963 1st MacLeod

of Raasay's Salute FROM BRITTANY : "The Breton Solo Pipers' Associaton" のプレジデントたる J. C. Nizan からの追悼文が寄せられています。 From Sue MacIntyre of Skye : "We who know John mourn his passing as he was a great among greats in the piping family, and also kept his kindness, humility and compassion for us lesser mortals." FROM MARYLAND, U.S.A. : CoP の創成期の頃に生徒だったあるパイパーからの追悼文。 |

|

P13

S.P.A. Proffessional Contest は、正式タイトル "The 53rd

Annual Professional Bagpipe Competition organaised by the

Scottish Pipers' Association" の結果報告です。 P13

S.P.A. Proffessional Contest は、正式タイトル "The 53rd

Annual Professional Bagpipe Competition organaised by the

Scottish Pipers' Association" の結果報告です。

ピーブロック部門の結果は次のとおりだったとのこと。 ・1st : Murray Henderson“The

Park Piobaireachd No.2” 今月は久しぶりに Roderick Cannon による P23 Tune of the Month でピーブロックが取り上げられている号なので大いに期待していました。 取り上げられている曲は“Lament for Colin Roy MacKenzie”。記述は 5ページに渡っていますが、残念ながらその文章の中に私が期待するような曲の背景や来歴に触れた目新しい話は有りません でした。 じゃ、一体何について5ページにも渡って書いてあるのか? というと、それは主に Neil MacLeod of Gesto のカンタラックに 関することです。 この曲の楽譜は、Angus MacKay

のマニュスクリプトと、Angus の兄である John MacKay

のマニュスクリプトに掲載されていて、現在、主に演奏されているウルラールは Angus MacKay

の楽譜に基づくものだということです。(ちなみに、これらのマニュスクリプトはピーブロック・ソサエティーの Manuscripts / Facsimilesページからそれぞれの

PDF ファイルがダウンロードできますので、興味の有る方は閲覧してみて下さい。) 最後のマクリモンたる、Iain Dubh MacCrimmon の演奏を直接伝える存在であるにも関わらず、この Gesto カンタラックが、有名な Collin Campbell の "Nether Lorn" カンタラックに比べて至って評価が低いとうことですが、それは編者である Gesto 自身がパイパーでは無かったということもあって、些 細なミスプリントやエラーが散見されることのみならず、その内容に多くの失望すべき点が見いだされることが一つの理由だ そうですが、最も大きな理由としては、カンタラックの表記が Colin Campbell のそれのように純粋に記述用の形式になっていないということだということだそうです。 P26〜27に当たる今月号のセンター見開きページには、Cannon が Gesto カンタラックから書き起こした楽譜(ウルラール)が左右ページに渡って細長く掲載されていて、それを参照しながらこの2つのカンタラックの表現の違い、そ して、Gesto カンタラック・セッティングと Angus MacKay のセッテングとの違いなどについて、例によって事細かに解説しています。いつもの Cannon 先生の仕事なので、当然ながら私ごとき者にはとても着いて行けない深〜い内容ですので、端折って紹介することすらできそうにありません。 最後に、この曲が収められているもう一つの楽譜として、1880 年に J & R Glen によってリプリントされた "A Colletion of Piobaireachd or Pipe Tunes as verbally taught by the MacCrummen pipers ... " という楽譜集のことが紹介されていますが、ちなみにその中ではこの 曲は "Lament for King James having left the Crown of Englnand and Scotland and going to France" というごくごく直接的なタイトルの曲として掲載されているとのことです。 |

|

P22

R.B.L Contest は The Royal British Legion

(Scotland) 19th National Piping Competition というのが正式名称。Angus J. MacLellan さんによるレポートです。 P22

R.B.L Contest は The Royal British Legion

(Scotland) 19th National Piping Competition というのが正式名称。Angus J. MacLellan さんによるレポートです。

ピーブロック部門の結果は次のとおりだったとのこと。 ・1st : Iain MacFadyen“MacLeod

of Colbeck's Lament” その他のコンペティターとして、Gordon

Clark、David Donaldson、David Low、といった知らない名前に混じっ

て、John Burgess

御大も参加。“Battle of Bealach Nam Brog”を演奏しています。 今月号も先月に続いてピーブロックネタがあります。それ

も Sumas MacNeill

による P28 Lament for Mary MacLeod に関する解説記事です。 ところがどっこい、いや〜さすがシェーマスによるこのレポート、実に中身が濃いんですよね〜。というよりも、30年前よ りは確実に成長した自分自身のピー ブロックに関する理解力、そして、IT革命の恩恵で古い楽譜へのアクセスが可能になった最近の状況下で改めて読み返して みると、今になって初めて理解でき るようになった点が多々あるんです。 実は Canntaireachd No.9 で紹介したこの曲の主人公たる女流吟遊詩人 Mary MacLeod に関するごく簡単な紹介記事は、4ページに渡るこのレポートのほんの冒頭1ページ余りの内容でしかありません。このレ ポートの本題としてそれ以降の3ペー ジで展開されているのは、主に2種類伝承されているこの曲の表現の細かな違いなど、楽曲の構成自体についての考察なので す。 まずは、この曲に関する唯一の根拠となり得る楽譜は Angus MacKay's manuscript に掲載されているものだけ(その他の古い楽譜集には載っていない)ということで、その後は常にこの楽譜を参照しながら解説が進行します。 30 年前当時というか、実際にはそれ以降もず〜っと長い間ほんのつい一年程前までは、例えこのような記事を読み進めた際、リ アリティーを持ってその内容を理解 しようとしても、そんな思いとは裏腹に実際の読解作業はここで止まってしまっていました。何故かというと今から 200年も前の 1800年頃に書かれたそんな古文書(古楽譜)を実際に目にする事など、エジンバラのどこぞの図書館か博物館にでも出向 かなければ到底叶わなかったのです から…。 ところが、パイプのかおり第30話の中 でも紹介したとおり、近年(2008年半ば)インターネットを通じて「世界中の何処に居ても・誰でも・無料で・いとも容 易に…」それらの 200年前のマニュスクリプト類を閲覧することが可能になったのです。 そこで、今この文章をお読みになっている方はまずはピーブロック・ソサエティーの Manuscripts / Facsimiles のこのページ から Angus MacKay's manuscript の“Lament for Mary MacLeod”の 楽譜(PDFファイル)をダウンロードして開いて下さい。そして、もう一方ではごく一般的な Kilberry Book(No.96)なり Society Book(Book5/P155)、 あるいは bugpiper さんが書き起こしてくれた楽譜↓を開いて、双方を参照しながら読み進めて下さい。 さて、先にも書いた通りこの曲の唯一の根拠となっているこの Angus MacKay's MS のバージョンは、その後現在に至るまで主流として演奏され続けている Kilberry Book や PS Book のバージョンとはほんのちょっと異なる部分があります。それ は、後者では Var.1 Doubling の2列目第1&第3小節、3列目第1小節に出て来る最初の E(都 合3つの E )が、オリ ジナルたる Angus MacKay's MS では全て A であるということです。どうですか? 見比べていただけましたか? 実は、PS Book をお持ちの方はお分かりでしょうが、PS Book の楽譜と対になっている解説ページ では、こういった異なる伝承バー ジョン毎の相違点について、一つ一つの音符や装飾音毎にそれはもう正に重箱の隅を突くように事細かに説明されています。 ちなみに、ここで触れている3つの E と いうのは、PS Book で 説明されている (5) の音のことです。 オリジナルでは A の音だったこれらの3つの音を E に変えて現在の Kilberry Book や PS Bookのバージョンにした張本人は、Alexander Cameron(ツリー図参照/1848〜1923 の Junior の方)だということ。Alexander Cameron は "a great emender of tunes" と言われていて、この曲についても 彼自身の音楽的テイストに従ってこのように変えたのだと推測されています。 シェーマスは「今更、この変更が《正しい》ものなのかどうか? について論議するのは難しいことだ。なにしろ、この100年間以上に渡って非常に多くの優れたパイパーたちがこの(E の)バージョンで演奏してきているのだから…。少なくとも、このバージョンが《受け入れられる》ものであっ たことは間違いないところである。」としています。 試しに、ご自身でもこの両方のバージョンを演奏してみて下さい。確かにどちれも全く違和感なく《受け入れられる》も のであることを実感されることだと思います。そして、シェーマス自身も、「こ の曲を初めてトライする際には、両方とも試してみるべきであろう。そして、自分自身の感性に従ってより良い音楽だと 感じる方を選べば良い。」とアドバイスしています。 この他、この曲にはいくつかの装飾音についての微妙に異なったバージョンがありますが、それらは曲の表現に特別大き

な変化を生じるようなものではありません。一方でその他の大きな相違点としては、Taorluath

Doubling と Crunluath Doubling

2列目最終小節の表現があります。 しかし、この点についても、シェーマスは「演奏者は前の例と同様にど ちらか好きな方をチョイスすればよい。」としています。そして、「例えソサエティーのバージョンと異なったとしても、優れたジャッジならばどちら でも良しとする見識を持ち合わせているはずである。」と断言します。 続くシェーマスの解説は Crunluath Singling について。この曲の Crunluath バリエイションは非常にユニークな構造となっているということ。具体的には「通常の Crunluath Breabach に LowA-E-B や LowA-F-E といった3連譜が挿入される形式」ということになります。そ して、シェーマスはこのユニークな装飾音について「通常5ビートとなる Crunluath Breabach のルールが適用されないことになるので、この曲に初めて取り組む者にとっては、タイミングの取り方に少々戸惑うことだろう。」と、 ここでの4ビートのタイミングの取り方について具体的にアドバイスしています。 そして、シェーマスはレポートの最後に、この曲の最も特徴的な一音について解説します。それは言うまでもなく3つの (Var.1、Taorluath、Crunluath) Doubling バリエイションの3列目第3小節最初に突然何の前触れも無く炸裂し、A のペンタトニックの構成をいとも簡単にぶち壊す、あの High G のことです。 シェーマスは、この曲の妙なるメロディーに夢見心地で聴き入っていた聴衆が、この High G の突然の一撃に椅子

の中で思わず居住まいを正す様子を何度も見かけたことがある、と書いています。 では、「何故、 High G なのか?」。 そして、「それ故に、たとえこの High G が キーを壊す音であったとしても、リズムまで壊してしまってはならない。調和を乱すこの High G を 疎んで出来るだけ短く演奏しようとする演奏者も居るが、そのようなことはしてはならない。苦悶の叫びを受け入 れきちんとした長さを保つべきである(Accept the scream of agony, and give it its full duration.)。」という一文で、このレポートを 締めくくります。 そうです、確かに High G

は慟哭の悲鳴を感じさせる音なのです。⇒ 関連記 "Lament for Patrick Og

MacCrimmon" いや〜、実に含蓄のある解説でした。 オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on August 1,

2020) 例によって、毎号表紙裏一等地の定位置を占めている Grant's の宣伝ページの紹介。

今回は、写真の下のキャプションに注目。1978 Grant's Piping Championship (現在の Glenfiddich Piping Championship のこと)のレコードがリリースされている旨が告知されています。こうしてみると、この世界最高峰のコンペティションのラ イブレコーディングが、時を置かず してまめにリリースされていたのですね。当時は全く気がついていませんでした。まあ、気がついたとして、それらを入手し ようと思い立ったとしても、それは 容易なことではありませんでしたが…。 まあ、いずれにせよこのような演奏が録音されレコードになっていたということは有り 難いことです。いつかも書いたように、現在、CoP ではアーカイブのアナログ音源を全てデジタル化する作業を営々と行っているはずですから、いつの日かピーブロック・ソサ エティーのサウンド・クリップコー ナーなどで、これらの演奏を聴く事ができるようになることでしょう。あるいは、既にアップされている中にもう入っている かもしれませんね。 |

|

ここ何号か盛り沢山だったことの反動か、この号はサマーシーズンのハイランド・ゲーム(コンペティション)の告知がやたらと

目立つ程度で、パイパー森的には殆どめぼしい記事がありません。

ここ何号か盛り沢山だったことの反動か、この号はサマーシーズンのハイランド・ゲーム(コンペティション)の告知がやたらと

目立つ程度で、パイパー森的には殆どめぼしい記事がありません。

唯一興味を引いたのが、P12 Exhibitions というタイトルで、近々催されるハイランド・パイプ関係の展覧会について紹介したニュース記事。 その一つは、“Strange World out in the Isle” というそそられるタイトルの下、 The National Library of Scotland に収蔵されている貴重な、ピーブロックやカンタラックに関するマニュスクリプトが一般公開される、というもの。 どのようなマニュスクリプトかというと、The Angus MacArthur's manuscript、Donald MacDonald's manuscript、Angus MacKay の2冊の manuscript、The Nether Lorn or Campbell Canntaireachd、General Thomason's "Ceol Mor"、ってなところ。 お気づきのとおり、これらは皆、現在ではピー ブロック・ソサエティーのサイトや Ceol Sean の CD book などによってだれでもどこでも閲覧可能なものばかり。わざわざスコットランドにまで出向かなくても、そして、実質的に各 人がそれらのコピーを所有できてし まうということの意味するところを改めて考えてみると、ハイテク IT 技術革新の成せる恩恵の大きさを実感するばかりです。 ところで、この展覧会を企画したのは、この時既に亡くなっている故 John MacFadyen その人だったということ。生涯に渡ってピーブロックをより広く愛好されるよう尽力した故人の想いが偲ばれます。John さん、草葉の陰でさぞかし世界中でピーブロックが愛好 されている現在の状況を喜んでいることでしょう。 |

|

P13

The Acoustical Enviroment of the Highland Bagpipe out of

doors はタイトルどおりのレポートの Part 1。 P13

The Acoustical Enviroment of the Highland Bagpipe out of

doors はタイトルどおりのレポートの Part 1。

冒頭、この論文の執筆者は「天候さえ酷くなければ、ハイランド・パイプを演奏するのに最適なシチュエーションは野外なの は言うまでもないことである。しか し、残念ながら多くのパイパーたちは、練習する際には室内で満足するしかない。室内と野外環境とでは、ハイランド・パイ プを演奏する上での音響効果につい て多大な違いがあるので、それらについて、綿密な研究を行うことは、パイピングの愛好家にとっては価値のあることであろ う。」と、この研究の趣旨を書き出 します。 Part 1 の今回は6ページに渡って、下のような図を4枚挿入しながら、“Sound

Spreading”“The Ground Surface”“Frequency Selectivity

Effects”といった3項目について丁寧に解析しています。 このような音響科学に弱い私はそもそもその内容を完全に理解できないこともあって、その内容を詳しくお伝えすること

は出来かねますが、そんな私にも「ふ〜ん…」と頷くような興味深い箇所が諸処にあることは確かです。 オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on July 14,

2020)

コンテンツ・ページ(P7)の前にあるいくつかの宣伝ページの中に、ある宣伝がが目に留まりました。P5 上半ページに掲載されている“Bagpipe Tuner”の宣伝です。

今となっては、この第一世代のチューナーの現物を見た事の有る人は数少ないことでしょう。この写真だけではどのような大 きさか推し量りかねるでしょうが、 幸いなことに仕様欄にスリーサイズ(200mm×105mm×52mm)が書いてありますので、その大きさを想像してみ て下さい。小さな弁当箱程度あった 訳です。重さも 680g もありましたし…。 連絡先も時代を感じさせますよね。当時ビジネスの世界ではごく一般的だった Telex っては、一体いつ頃まで使われていたのでしょうか? しかし、逆に言えばそのような一昔前に当時としては画期的なこのようなツールをハイランド・パイプの世に出した山根 さんの先進性は飛び抜けていたと言う事を実感します。 |

|

P20

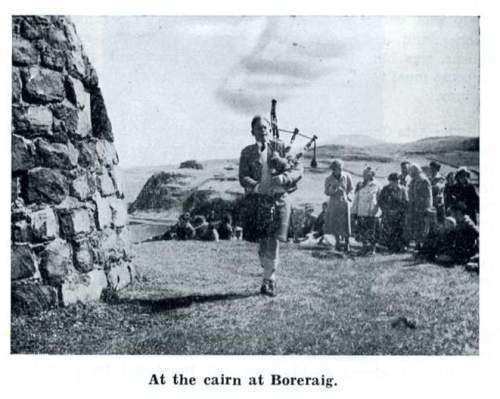

Boreraig の記事の書き出しは次のとおり。 P20

Boreraig の記事の書き出しは次のとおり。

“The annual ceremony of paying the feu duty for the site of the MacCrimmon College at Boreraig took palace on Friday, 22nd June.” Boreraig の MacCrimmon College の敷地は、(地主である)故 General Martin of Husabost(Boreraig の南2kmに位置する)から、かなり以前に CoP に委ねられることになったそうですが、その際に彼が付けた条件(年間の地代)はいささか奇妙なものであったということ。なんと彼が求めたのは“a penny and a piobaireachd”(1 ペニーと1曲のピーブロック)ということだったのです。 …で、それ以降毎年、現地にて「1ペニーと1曲のピーブロック」を献上するセレモニーが行われるようになったよう

で、この年は冒頭の日に、CoP の代表たる Sumas

MacNeill から真新しい1ペニーコインが現代の地主である Mr. Olaus Martin of Husabost

に手渡され、“Lament for Donald of Laggan”を演奏されたとのことです。 当日は、このセレモニーに併せて、若者を対象にしたコンペも行われたようで、記事の中ではその結果も報告されていま す。

今回は様々な物理的な障害物による音の減衰の有り様についての解説です。 また、障害物となる物体の中には人間の身体も含まれる訳ですが、一人の人間の身体は およそ10dB 以上の音量を吸収するということです。 その他、空気の状態(湿度や温度)や風の吹いている状況によっても音がどのように影響を受けるかという解説が続きま

す。 |

|

8月16日に開催された P14 The Silver Chanter コンペティションが今年はこの

号(昨年は9月号)

でレポートされています。

8月16日に開催された P14 The Silver Chanter コンペティションが今年はこの

号(昨年は9月号)

でレポートされています。

冒頭、General Frank Richardson により、このコンペティションの提唱者の一人であった(1月21日に亡くなった) John MacFadyen を偲んで、深い哀悼の言葉が述べられたということです。 参加者7人の演奏曲は次のとおり。 そして、1979年のシルバー・チャンターは、“Lament for Rory MacLeod”を演奏した Duncan MacFadyen に授与されたということで す。 シェーマスは 1978年10月号の The Argyllshire Gathering のレポートに於いて、コンペティターがやたらとチューニングに時間を掛けることによって、甚だしくマラソン化している最 近のコンペティションの在り方に強 く警鐘を鳴らしていますが、ここでもかなり辛口のコメントでレポートを締めくくっています。 曰く、「演 奏者が僅か7人だったにも関わらず、チューニングの時間は聴衆にとってあきれる程に困惑させられる最も不快な点で あった。どのパイパーもチューニングに よってパイプの調子を改善することが出来た訳ではなく、何人かはかえって悪化させていた。(チューニング時間という のは)「パイプ」を演奏できるコンディ ションにするためのものではなく、「パイパー」をそのようなコンディションにするためのものになっている。いつの日 にか、ステージに上がって1分以内に演 奏を開始するような、真のプロフェッショナルが登場する事を願うばかりである。」 引き続いて、毎年10月号定例の P17 The Argylshire Gathering の レポート。まずは、昨年からエントリーの要件が「これまでに Oban か Inverness の Gold Medal コンペティションで優勝した経験のあるパイパー」に限られるようになった The Senior Piobaireachd の結果は次のとおり。エントリーした15人の中で P/M Angus MacDonald だけが不参加だったとのこと。 1st Hugh MacCallum“The

Unjust Incarceration” その他のコンペティターと演奏曲 続いて、エントリー資格が「これまでに Oban と Inverness で入賞(1位以外)した経験のあるパイパー」とされる The Gold Medal コンペティ ションの結果は次のとおり。といっても、実のところ、これらのエントリー資格の区別ってのが、私には未だによく理解でき ていません。Bill Livingstone と Murray Henderson は両方にエントリーしていますしね…。 1st William Livingstone

“Lament for Mary MacLeod”、 そして、The Argylshire Gathering 3つ目のピーブロック・コンペは、若

手パイパーの登竜門たる The Silver Medal コンペティション。24人が競ったこの部

門の参加者の中には、その後活躍するパイパーの名前がちらほら…。2nd 入賞者には今をときめく William MacCallum が、そして、Robert Wallace の名も見られます。1961年生

まれの William MacCallum はこの時

18才。でも、決して早熟すぎるという程ではありません。

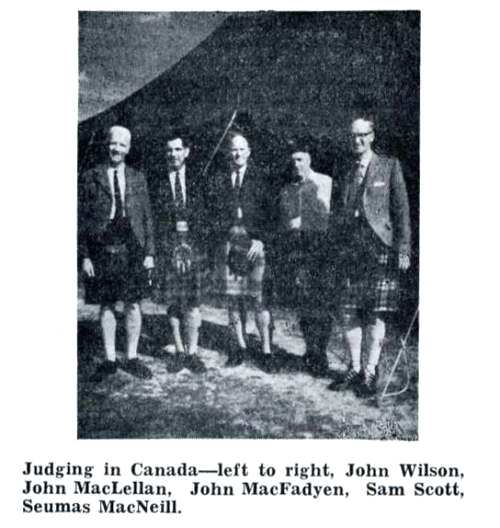

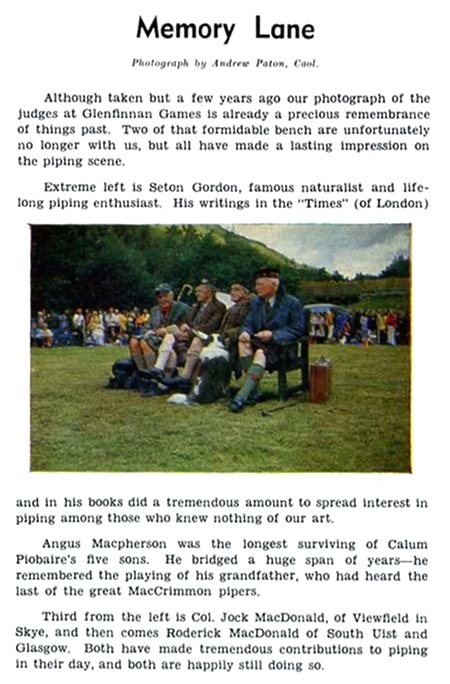

このページ、実はエディトリアルに続く P13 の、タイトルにあるとおりつまりはちょっと懐かしい写真の紹介ページ。その当時から数年前(つまりは1970年代初頭?)の Glenfinnan Game に於けるジャッジたちを写した写真だそうな。「この内の2人はこ の世に居ない」と書かれているとおり、左から2人目は 1976年に亡くなった Angus MacPherson とのこと。 この写真を紹介したのには訳があります。それは、この写真が“Piping Times”史上で初めてページ中に掲載されたフルカラー写真だからです。これまで紹介して来た写真が全て白黒だっ たのはそのような写真をあえて選んだの ではなくて、この号まではページ中の写真は全て白黒だったのです。以降はページ中のカラー写真は徐々に増えていきま すが、とにもかくにもこの写真がその端 緒でした。 P41 Book Reviews は複数形であるとおり、2冊の本がレビューされています。 一冊は“Bagpipes and Tunings”by Theodor H. Podnos という本。しかし、シェーマスのレビューは辛口で、自身もバグパイプのチューニングに関して専門的知見を有している マエストロにとっては今一つの内容のようです。

上の The Argylshire Gathering のレポートに名前が出ている John Wilson の先代の「自伝&想い出話」。30年経った現在でも未だに CoP オンラインカタログにも掲載されている息の長い本(ただ売れないだけ?)ですね。1920年代からコンペティション で活躍していたこの人、つまりは20世 紀前半の複数の重要なパイパーと同世代人だった訳で、それなりに興味深い内容のように見受けられます。シェーマスも 4ページに渡って丁寧にレビューしてい ます。ただ、文中に“〜 he is the complete egoist, 〜”なんて表現が出てくるところを読む限り、どうやらこの人かなり独善的で敵も多い人だったようです。 |

|

例年ですと、11月号は9月上旬に開催される The Northern Meetingのレポートと相場

は決まっていますが、何故かこの年は、シーズンの最後を締めくって10月末に開催された P12 Grant's

Championship の結果が先にこの号でレポートされています(The Northern

Meeting のレポートは次の12月号に掲載)。

例年ですと、11月号は9月上旬に開催される The Northern Meetingのレポートと相場

は決まっていますが、何故かこの年は、シーズンの最後を締めくって10月末に開催された P12 Grant's

Championship の結果が先にこの号でレポートされています(The Northern

Meeting のレポートは次の12月号に掲載)。

この年のオーバーオール・チャンピオンは Murray

Henderson でした。そして、2nd が Iain

Morrison、3rd が昨年のチャンピオン Hugh

MacCallum。 参加12人それぞれの曲目は次のとおり(最初の4人がピーブロック部門の順位)。

P22 More About Reeds は、ケーン製リード vs プラスティック製リードの記事。…というより、プラスティック製リードの台頭で、ケーン製リードの陰がすっかり薄くなってしまっているという状況に対して 強い懸念の念を表した記事です。曰く…、 全くもって恐ろしい事に、何事もプラスティックに置き換えてしまうよ うなテクノロジーの進歩により、ナチュラルなケーン製リードは今や殆ど壊滅状態にある。 プラスティック・リード擁護論者は、「それら(プラスティック)は、ケーン・リードと同様の性能であるし、第一、 もっとずっと寿命が長いメリットがあ る。」と主張する。しかし、私が実際に両方を試してみたところでは(僅かな例外を除いて)プラスティック・リードは (1)柔軟性が無い、(2)ピッチが外 れる、(3)吹くのが辛い、(4)音質が悪い、といった特質があることを確認した。 プラスティック製のリード舌はケーンのものより長持ちするということはおそらく真実であろう。しかし、それらの舌を ステイプルに結わいつけているヘンプの 寿命は同様に長持ちする訳ではない。プラスティックはケーンとは違って水分を全く吸収しないため、その分ヘンプがい つも湿った状態になり寿命が短くなるの で、つまりはリード自体の寿命が長いとは必ずしも言い切れないであろう。 先に書いた「柔軟性の低さ」ということについては次の2つの点が考え

られる。 先般の Sumas MacNeill のカルフォルニア・サマー・スクールの最終日、仲間のパイパーの一人が私のリード

を見て次のように言った。「君は、そのリードを博物館にでも納めるつもりなのかい?」 しかし、決してそんなことは無い! そのリードは熟成されたケーン・リードならではの完璧なピッチの素晴

らしくメローな音色を発するのである。そして、成熟した年代物の Lawrie

のチャンターであれ、Henderson のスペックを模した Wallce のチャンターであれ、ボーア戦争当時の名の知れないチャンターであれ、どのようなチャンターにでも対

応して演奏可能な、まさに偉大なるユビキタスなリードであることを強調したい。 …と、ここまで読んで来て「あれっ?」と思われたので はないでしょうか? つまり「へ〜、プラスティック製の(パイプ)チャンター・リードってそんな昔から世に出回っていた のか?」と…。 いやいや、そんな訳がありません。実は筆者がここで話 題にしているのは「プラクティス・チャンター・リード」の ことなのです。 1975 年に私が初めてプラクティス・チャンター(R.G.Lawrie

のウッド)を入手した際、付いていたのは当然のごとくプラスティック製のリードでした。そして、それはパイプ・チャン

ター・リードど同様にニッケル製のス

テイプルにリード舌がヘンプで巻き付けられていたもので、つまりはここで筆者が触れているようなタイプのものです。

ですから、私がパイプを始めた70年代半ばにして既にケーン・プラクティス・チャンター・リードというものは、正に「博

物館モノ」になっていたはずです。

少なくとも、私はその当時もそれ以降も、これまで一度もケーン・プラクティス・チャンター・リードの現物は見た事があり

ません。 パイプ・チャンターと違って常に高圧を掛けて振動させ続ける訳では無いプラクティス・チャンターの場合、リードの寿命は とてつもなく長くほぼ半永久的とも いえましょう。現に私は30年以上前に入手した George Alexander 製リードの一つの同じ個体を未だに何の不自由もなく使い続けています。 つまるところ、音程的にも正確なものが至って容易に 実現でき、吹き込む息の水分によって音程や音質が全く影響を受ける事なく、さらに経年的な変化も目に付くことなく殆ど半 永久的な使用に耐え得るプラス ティック製プラクティス・チャンター・リードの登場は、世界中のパイパーにとってプラクティス・チャンターがこの世に誕 生して以来、最大の福音であったと 思われます。 個人的には世の中に安易に追随するという姿勢は決して良しとするものではありませんし、このような民俗楽器で伝統的

な楽曲を極めようとしている自分としては、なによりも伝統を大切にする気持ちを強く持っています。 …ま、それはとにかく、何事にもこのような頑固なこだわりを持つこと自体には大いに共感します。至って微笑ましい一 文でした。 …と、ちょうどこの記事を書いている時、タイミングよくボブさんの Technique & Instrument フォーラムでヴィンテッジ(ケーン製)・プラクティス・チャンター・リードに関するトピが 立ち上がりました。 |

|

P13

London Contest は 11月3日に開催された The Scotish Piping

Society of London による“The 40th Annual

Competition”のレポート。 P13

London Contest は 11月3日に開催された The Scotish Piping

Society of London による“The 40th Annual

Competition”のレポート。

最も権威ある賞である“The Bratach Gorm(the blue banner)”を獲得したのは Malcolm MacRae で曲目は“Lament for Donald Duaghal MacKay”でした。 その他のコンペティターと演奏曲 先月書いた通り、例年とは異なり 9月12日に開催された P17 The Northern Meeting のレポートが今月号に載っています。 このところ増加する一途の出場者の数に悩まされてきた Gold Medal

コンペですが、今年は出場者を絞り込んだ結果、例年よりも水準が高くなったということです。 一方、19人のエントリーの内 14人が参加したという The Clasp

コンペ結果は、1st Murray Henderson“The

Old Men of the Shells”、2nd Hugh

MacCallum“My King Has Landede in Moidart”、3rd Malcolm MacRae“I Got a Kiss of

the King's Hand”、4th William

Livingstone“In Praise of Morage”とのこと。 P30 John Wilson というタイトルがありますが、これは10月号で「自伝& 想い出話」が紹介されていたあの John Wilson に 対する追悼ページです。実は先月11月号の P33に John Wilson が 11月6日に亡くなったという死亡記事の速報が載っていました。それによると、彼はかなり長い間病魔と闘っていたということで、決して不慮の死という訳で はなかったようです。 病魔と闘っていたといってもどうやら寝床に伏して居た訳ではなかったようで、その証拠に 10月号でレポートされている The Argylshire Gathering の The Gold Medal コンペティションに名前が出て来るばかりか、上記のとおり今月レポートされている London Contest の結果にもその名が出ています。このコンペティションが開催された 11月3日というのは、つまりは、亡くなる僅か3日前ということになります。 通常より多めの2ページ半に渡るこの追悼文では、John Wilson の略歴とパイパーとしての輝かしい足跡が紹介されています。 1906年にエディンバラで生まれたジョンは 16 才でプロのコンペティションの世界に足を踏み入れました。そして、18才の時に The Argyilshire Gathering の March 部門で優勝。その翌年(つまり19才の時)には、The Gold Medal Piobaireachd を制覇。1930年代にはトップ・パイパーの一人として数々のコンペで優勝したということです。 第2次世界大戦時には、Queen's Own Cameron Highlanders の Pipe Mejor の一人として従軍しますが、1940年に侵攻したフランスでドイツ軍に捕まり、その後の5年間をドイツ軍の捕虜として過ごしました。 戦後、1948年から再びコンペティションに参加しましたが、そこそこの成績だったこともあり、海外への移住を決意。 1949年1月にカナダのオンタリオ に移住し、その地で結婚しました。その後は、長年に渡ってオンタリオのパイピングシーンの中心的な存在として活躍したの です。 そして、John Wilson が オンタリオのパイピング・シーンに果たした役割は、どれほど高く評価しても足りない程大きいものだったとし、彼がどのよ うにしてスコットランドの本物の音 楽文化を持ち込み、ハイランド・パイパーの育成に尽力したかが詳しく紹介されています。現在はすでにコンペティション・ フィールドからは引退しています が、ジャッジやご意見番としてよく登場する John Willson(Jr)のみならず、現 在、本国スコットランドで活躍する多くのカナダ出身パイパーたちの礎を築いた人物なのですね。 |

|

紹介は前後しますが、この号のメ

イン記事は P12 Octave Band Measurements on the Chanter

Sounds というタイトルのテクニカルなレポート。

紹介は前後しますが、この号のメ

イン記事は P12 Octave Band Measurements on the Chanter

Sounds というタイトルのテクニカルなレポート。

P33 1979 Breton Piping School

はいよいよ 8年目を迎えたこのスクールのレポート。レポーターは、奥さんの Patricia さんと一緒にこの年のインストラクターを務めた

Murray Henderson 。

P33 1979 Breton Piping School

はいよいよ 8年目を迎えたこのスクールのレポート。レポーターは、奥さんの Patricia さんと一緒にこの年のインストラクターを務めた

Murray Henderson 。 ここでは名称がより直接的に理解しやすい“Bagpipe Tuner”と

いう名前で登場していますが、つまりは

ここでは名称がより直接的に理解しやすい“Bagpipe Tuner”と

いう名前で登場していますが、つまりは

さて、先月に続いて、P28 The Acoustical Enviroment of the

Highland Bagpipe out of doors は Part 2。

さて、先月に続いて、P28 The Acoustical Enviroment of the

Highland Bagpipe out of doors は Part 2。

そして、もう一冊がこのようにこの号に大きく宣伝が掲載されている“A

Professional Piper in Peace and War ー The

Autobiography and memoiris of Pipe-Megor John Wilson

of Edinburgh and Toronto ー”です。

そして、もう一冊がこのようにこの号に大きく宣伝が掲載されている“A

Professional Piper in Peace and War ー The

Autobiography and memoiris of Pipe-Megor John Wilson

of Edinburgh and Toronto ー”です。