第53話(2023/1)

I Now Dissociate

Myself From My Foreword in ‘Sidelights’

昨年9月に "Piping Times" 等

のデジタル化完了を受けて、ピーブロック関係

記事のリスト作りの為に記事のタイトルをサーチしている際、オッと思ったのがこの記事。なんと、既存の出

版物に自らが呈した賛辞の序文を取り下げたい、というなんとも大胆な主張。それも、出版した当事者たる団体の、その当

時の代表者の言葉。つまり、これは殆ど喧嘩を売っている状態ですよね。

昨年9月に "Piping Times" 等

のデジタル化完了を受けて、ピーブロック関係

記事のリスト作りの為に記事のタイトルをサーチしている際、オッと思ったのがこの記事。なんと、既存の出

版物に自らが呈した賛辞の序文を取り下げたい、というなんとも大胆な主張。それも、出版した当事者たる団体の、その当

時の代表者の言葉。つまり、これは殆ど喧嘩を売っている状態ですよね。直接的な喧嘩の相手は父子とも鬼籍に入って はいますが、実際には亡霊の様に存在するその他大勢のキャンベル弁護団(※)の人々が相手なのでしょう。(※ については、最後まで読むと分かります。)

David Murray は前回のパイプのかおり第52話で 紹介した、2005年8月のエッセイの時点で既にこの自分の過ち(判断ミス)を悔いています。この記事も、前回の記事に続いて、極めてストレートな、歯に 絹を着せない物言いの文章。読んでいて胸がスーッとします。

なお、この記事は、2020 年9月10日の Bagpipe News にテキスト自体がデジタル化された記事として公開されています。英文だけで読む場合は、そちらの方を 参照して下さい。

| 原 文 |

日本語訳 |

|---|---|

| In the year 2000

there was published Dr William Donaldson’s

seminal ‘The Highland Pipe and Scottish Society’

a well written, well researched and well sourced

book which one thought would have been well

received by the serious piping fraternity. The

contrary was the case. Its reception was

hostile. It was ‘left to wither on the vine’.

Why? It included a reasoned and thoughtful appraisement of the contribution of Archibald Campbell of Kilberry, making a telling point of the gap between ‘what was taught, and what was learned’. His book was regarded as an attack on the guru of modern piobaireachd. Several writers have leapt to Archibald Campbell’s defence. I’ve yet to read one who refutes Willie, point by point, or even mentions his book. I have to admit that for years I was one of those who accepted Archibald Campbell as one of the great figures in the history of our art. I had written a highly laudatory foreword to the first volume of ‘Sidelights on the Kilberry Book of Ceol Mor’. At the time of writing it, I was under the impression that the notes had been compiled in India, after long days spent in listening to the convoluted pleas of Indian lawyers in hot and dusty court rooms under ‘punkahs’, primitive fans operated by Indian coolies, long before the days of air conditioning and electricity. I was wrong. The conditions of service in the Indian Civil Service included one year’s leave after five years in India. Archibald Campbell had written the notes in this country. No one put me right. I now wish to disassociate myself from the views I expressed in that foreword. It was not until I had time to study and, above all, to think, that I began to have doubts, and then to recall my own early days when I had been a pupil of Robert Reid in Glasgow, three quarters of a century ago. Robert Reid was acknowledged as the star pupil of John MacDougall Gillies, from whom Archibald Campbell had also received instruction while on leave from India. At that time, the Piobaireachd Society had published six books of piobaireachd and the seventh was to appear shortly after. J.P. Grant of Rothiemurchus edited Book One; Books Two to Ten were edited by Archibald Campbell. Books Ten to Fifteen were edited by his devoted acolyte, Archibald Kenneth. All are signed on behalf of the Music Committee of the Piobaireachd Society. None of the Music Committee ever saw any book until it was published. Robert Reid wrote out the six piobaireachds that I got from him in his own hand in a little manuscript music book. There were no time signatures or bar lines, but the phrases were indicated. He used his own form of shorthand for the later variations but the Ground he wrote out in full. He taught me to play the hiharin with a short ‘E’ and a long ‘A’, exactly as he plays it in the Robert Reid Archive on the Piobaireachd Society website. And he taught me to play the redundant ‘A’ in the Taorluadh and Crunluadh, the latter exactly as he does in the CD ‘Classics from the College’ produced by the College of Piping. At no time did Robert Reid ever mention or refer to the Piobaireachd Society series. This suggests, to me at any rate, that he preferred to teach from the settings he had learned from MacDougall Gillies. As I got to know Robert Reid better, he would relax after the lesson was over. I still recall one of his comments ‘These old men, they Ceol Mor this, and Ceol Mor that, but I know what MacDougall Gillies said!’ Over the years, the little book of six tunes that Robert Reid had written for me disappeared somewhere between Inverness and Japan, much to my regret. Robert Reid died in 1965, aged only 70. In my 92nd year, I still revere his memory. |

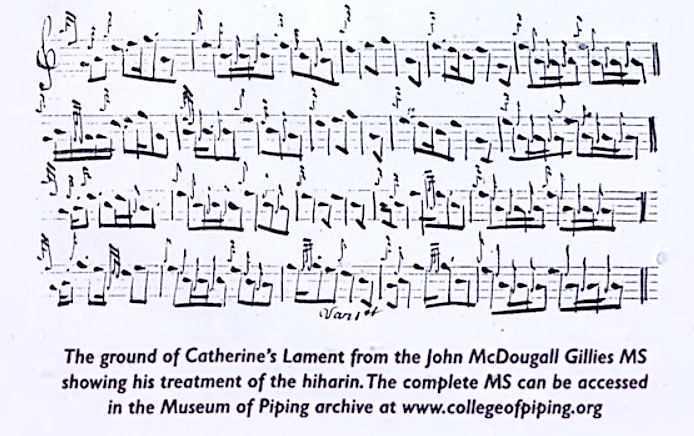

2000年に Dr William Donaldson

の重要な "The Highland Pipe and Scottish

Society"

が出版された。深く研究され、良く書かれ、情報源が詳しく示されたこの本は、真剣にパイプを研究している人たちから好評を得ていると思っていた。しかし、

実際はそうでは無かった。その評判は敵意に満ちたものだった。そして、この本は「蔓の上で枯れるまま」

になっていた。何故か? その本には、Archibald Campbell of Kilberry の(パイピング界に対 する)貢献に対する理にかなった思慮深い評価が含まれており、「教えられた事と学ん だ事」の乖離を見事に指摘していたのである。 彼の本は、現代ピーブロックの導師に対する攻撃と見なされていた。何人かのライターが Archibald Campbell の擁護 に躍起になっている。しかし、Willie の 視点対して一点一点反論している記事は読んだ事が無い。それだけでなく、彼の著書について触れている人 さえ居ない。 正直言って、私は何年もの間、Archibald Campbell を我々の芸術(ピーブロック)の歴史における偉大な人物の1人 として受け入れてきた1人であった。 私は "Sidelights on the Kilberry Book of Ceol Mor" の第1巻に、極めて称賛に満ちた序文を書いた。 そのとき私は、このノートはインドで編集されたものだと思い込んでいた。暑くて埃っぽい法廷で、エア コンや電気のない時代、インド人クーリーたちが動かす原始的な扇風機「パンカー」の下、インド人弁護士 たちの複雑な訴えを聞くために長い日々を過ごした後にだ。 しかし、私は間違っていた。インド公務員の勤務条件には、インドに5年間滞在すると1年間の休暇が与 えられるというものがあったのだ。Archibald Campbell は、この国でノートを書いていた。誰も私を正してくれなかった。 私は今、あの序文で述べた見解から自分自身を切り離そうと思う。 勉強し、何よりも考える時間ができて初めて、疑問を持ち始める様になった。そして、4分の3世紀前に グラスゴーで Robert Reid に師事していた自分自身の初期の頃を思い出すようになった。 Robert Reid は、John MacDougall Gillies の 一番弟子として知られており、Archibald Campbell もインドからの休暇中に彼(Gillies)から指導を受けていた。 当時、ピーブロック・ソサエティーからは6冊の楽譜集が出版されており、間もなく7冊目が出版される 予定だった。J.P. Grant of Rothiemurchus が第1巻を編集し、第2巻から第10巻は Archibald Campbell が編集 した。10巻から15巻は、彼の熱心な従者である Archibald Kenneth が編集した。すべて、ピーブロック・ソサエ ティー音楽委員会を代表して署名されている。しかし、音楽委員会のメンバーは、実際にこれらの楽譜集が 出版されるまでは、一度もそれを見たことが無いのである。 Robert Reid は、私が彼から教えられた6曲のピーブロックを、小さなマニュスクリプトに自らの手で書き出した。拍子記号や小節線はないが、フレーズは示されている。後 半のバリエーション部分には彼独自の速記法を使っていたが、グラウンドは完全に書き出されていた。 彼は私に、短い "E" と長い "A" を持つ hiharin を、彼がピーブロック・ソサエティーのウェブサイトにある Robert Reid Archive の音源で演奏しているのと全く同じように演奏する事を教えてくれた。また、Taorluadh と Crunluadh の「不必要な "A"」の演奏も同様に教わった。後者は、カレッジ・オブ・パイピングが制作した CD "Classics from the College" で彼が行っているのと全く同じである。 Robert Reid はピーブロック・ソサエティーの楽譜集に言及したり参照したりした事は一度もなかった。このことは、彼が MacDougall Gillies から学んだセッティングを教えるのを、より好んでいたことを示唆しているように思える。 Robert Reid とより親しくなるに従い、レッスンが終わった後の彼はリラックスしていた。私は今でも彼のあるコメントを思い出す。「この老人たち(A.C,K. etc…?.)は、このピーブロックはこの通 り、あのピーブロックはあの通りと言うが、私は MacDougall Gillies が言ったことを知っている!」。 長い年月の間に、Robert Reid が私のために書いてくれた6曲入りの小さな本は、インバネスと日本の間のどこかに消えてしまい、私はと ても残念に思っている。Robert Reid は1965年、わずか70歳で亡くなった。私は92歳になった今でも、彼の思い出が心に残っている。 |

|

|

| Later, we moved to Edinburgh and

Willie Ross took me on as a pupil. Willie was,

of course, employed by the Piobaireachd Society

to teach the Army Class. The very first thing he did was to tell me to provide myself with Book 7 of the Piobaireachd Society series. This was the first I had heard of the existence of these books. All the tunes Willie taught me came from Book 7. After a while, Willie told me that ‘they’ wouldn’t approve of the ‘redundant’A in the Crunluadh, but I continued to play it in secret. He didn’t mention the hiharin, and I continued to play it as Robert Reid had taught me. Years later, after World War 2, Willie told me to play the Crunluadh a mach variation in strict tempo just as it’s played today. I had to give up playing Robert Reid’s much more lively style of playing the variation. You can, if you are a member, hear it on the Piobaireachd Society website. In the course of his remarks on the website and the CD it appears that Robert Reid has changed his opinion of the Piobaireachd Society in general and Archibald Campbell in particular, as of course he was perfectly entitled to do. However, he modifies his opinion by saying that the ‘modern piper’ is not trained to interpret what has been published in ‘The Kilberry Book of Ceol Mor’. He is right : but I wonder if he would have been quite as complimentary had he been able to read Chapter 18 of Willie Donaldson’s book. The chapter examines in detail the sources Archibald Campbell quotes as his authority for the settings he publishes, and compares them with what appears, first in the Piobaireachd Society series, and then in ‘The Kilberry Book of Ceol Mor’. The differences between what is written in the manuscript sources that Archibald Campbell quotes, and the versions that he published are considerable. Willie Donaldson has detected more than fifty changes which Archibald Campbell makes to Angus MacKay’s original score that he claims as the source for his version of The MacDougalls’ Gathering. As Willie points out, ‘MacKay’s idiomatic quaver/semi-quaver rhythms are replaced by strings of crotchets’. How the ‘modern player’, or indeed the modern tutor, raised in the ‘PS and K’ tradition, can be expected to interpret these crotchets as quaver/semi-quaver rhythms and play them as MacKay intended is beyond my understanding. But nowhere is the gap between ‘what was taught and what was learned’ more apparent than in Archibald Campbell’s method of writing the hiharin, ‘E’ crotchet followed by ‘A’ crotchet. Robert Reid, the avowed protagonist of the Cameron school, plays it short ‘E’ followed by long ‘A’. Peter Cooke said of the Kilberry method that it has ‘no sanction in performance tradition’. Years before, John McLennan, father of ‘G.S.’, had derided it as ‘the neighing of the horse’. General Thomason in ‘Ceol Mor’ had differentiated between the ‘eallach’ and the ‘gairm’, two ways of playing the hiharin. Someone has got it wrong ; I know who I believe. It is this writer’s contention that Archibald Campbell’s method distorts the scansion of the melody, especially where the opening bar begins with ‘hiharin’. These two even beats lead the unsuspecting performer into what amounts to a slow march with cadences. There are tunes where the Ground and variations include or end in two or four hiharin beats, as for instance ‘The Old Men of the Shells’ or ‘The Earl of Ross’s March’. Played as successive crotchets, as they appear in ‘PS or K’, these jar on the ear of one trained in the Cameron tradition as expounded by Robert Reid. You can hear the difference by listening to him play ‘The Vaunting’ on the Piobaireachd Society website and comparing his way with Archibald Campbell’s plodding and unmusical equal crotchet [quarter note] method favoured by the ‘modern’ school. I appreciate that what I am writing about will appeal only to those pipers who are truly interested in the whole corpus of piobaireachd, and who are prepared to spend time and thought in study, and above all in experiment by playing these older styles and interpretations. My criticism of Archibald Campbell and the Kilberry school, the ‘Campbell lawyers’, is that over my lifetime they have changed the way in which piobaireachd is played, and not for the better. Those whose interest is based on competition will continue to play what pleases the judges. But when they move to what ‘wee’ Donald MacLeod once called ‘the other end of the pencil’, and begin to judge, and have, or make time to study, then a whole new world lies open to them. As the late Pipe Major Angus MacDonald told this writer ‘Since I gave up competing I’ve learned more about piobaireachd than I ever dreamt existed!’ It is, of course, necessary to be a member of the Piobaireachd Society to have access to the Robert Reid archive, where, I trust, all that I have been trying to convey will be clear to those prepared to listen with open minds and ears. And I do respect the opinions of those who have given the alternatives a fair trial and have decided that Kilberry has the answers that they want. The ‘Campbell lawyers’ will have won yet again, as they, in Highland history, always have! |

その後、我が家はエジンバラに移り、 Willie Ross が私を弟子として迎え

てくれた。Willie は、当然のご

とく、ピーブロッ ク・ソサエティーに雇われていて、アーミー・クラスを教えていた。 彼が最初にしたことは、ピーブロック・ソサエティー楽譜集 Book7を自分で用意するようにと言うことだった。その時、私はこのような楽譜集があることを初めて知った。 Willie が教えてくれた曲は、す べてBook7からだった。 しばらくして、Willie は Crunluadh の「不必要な"A"」を《彼ら》は認めないだろう、と言ったが、私はこっそりとそれを演奏し続けた。彼は hiharin については言及しなかったので、私は Robert Reid に教わった通りに演奏し続けた。 何年かした第2次世界大戦の後、Willie は 私に、今現在演奏されているのと同じように、厳格なテンポで Crunluadh a mach を演奏するようにと言った。私は Robert Reid のより生き生きとしたバリエーションの演奏スタイルを、諦めなくてはならなかった。 (Robert Reid の演奏は)会員になれば、ピーブロック・ソサエ ティーのサイトで聴くことができる。 ウェブサイトや CD の音源での発言から、Robert Reid はピーブロック・ソサエティー全般、特に Archibald Campbell に対する意見を変えたようで、もちろん彼には完全にそうする権利がある。 しかしながら、彼は「現代のパイパー」は "The Kilberry Book of Ceol Mor" に掲載されたものを読み解く訓練を受けていないと言って、自分の意見を変えた。 彼は正しい。しかし、もし彼が Willie Donaldson の本の第18章を読んでいたら、これほどまでに褒め称えられただろうか。 この章では、Archibald Campbell が出版しているセッティングの根拠として引用している資料を詳しく調べ、ピーブロック・ソサエティーの 楽譜集や "The Kilberry Book of Ceol Mor" に書かれているものと比較している。 Archibald Campbell が引用したマニュスクリプトに書かれていることと、彼が出版したバージョンとの間には、かなりの違いが ある。 Willie Donaldson は、Archibald Campbell が "The MacDougalls' Gathering" の引用元としている Angus MacKay の楽譜に加えた 50以上の変更点を発見した。Willie が 指摘するように「MacKay の慣用 的な8分音符/16分音符のリズムは、4分音符の文字列に置き換えられている」のである。 "PSとK" の伝統の中で育った「現代の演奏家」、いや、現代の「指導者」が、この4分音符の文字列を、8分音符/16分音符のリズムと解釈して、MacKay の意図した通りに演奏することをどうして期待できるのか? 私の理解を超えている。 しかし、 "E" の4分音符に "A" の4分音符が続くArchibald Campbell の hiharin の表記ほどに「教わった事と学んだ事」のギャップが明らかなものは他の何処にも無い。キャメロン・スクールの主役を自認する Robert Reid は、"E" を短く "A" を長く書いて演奏する。 Peter Cooke は Kilberry のメソッドは 「演奏の伝統の中で何の承認も得ていない」と、述べている。 G.S. McLennan の父親である John McLennan は、その数年前に「馬のいななき」と揶揄している。 General Thomason は楽譜集 'Ceol Mor' で 'eallach' と 'gairm' という2つの hiharin の演奏方法を区別していた。 誰かが間違っているのだろう。私は誰が間違っているかを知っている。 筆者は、Archibald Campbell のメソッドは、特に冒頭の小節が 'hiharin' で始まる箇所で、旋律の韻律を歪めていると主張したい。この2つの均等なビートは、疑う事を知らない演奏者を、カデンツを伴うスローマーチの演奏に導く。 例えば、"The Old Men of the Shells" や "The Earl of Ross’s March" のように、グラウンドとバリエーションが2つまたは4つの hiharin を含んだり、それで終わったりする曲がある。 "PS or K" に見られるように、それらを連続した4分音符として演奏すると、Robert Reid が解説したキャメロンの伝統を学んだ人の耳には衝撃的な印象を与える。その違いは、ピーブロック・ソサエティーのサイトにある彼の "The Vaunting" の演奏と、「モダン」派に好まれている、Archibald Campbell による、のんびりしていて音楽的でない均等4分音符のメソッドに演奏と比較してみるとよく判るだろう。 私が書いていることは、ピーブロック全体に真に興味があり、その研究に時間と思考を費やす準備が出来 ていて、とりわけこれらの古いスタイルと解釈の演奏について試してみる覚悟のあるパイパーにのみ、ア ピールするものであることは理解している。 私が Archibald Campbell と キルベリースクール、つまり「キャンベル弁護団」を批判するのは、私の生涯の間に彼らがピーブロックの演奏方法を、良い方向では無い様に変えてしまったか らである。 競技に興味がある人たちは、審査員が喜ぶような演奏をし続けるだろう。しかし、かつて、'wee' Donald MacLeod が「鉛筆の反対側」と呼んだように、ジャッジをしてみたり、時間を作って研究してみたりするようになると、全く新しい世界が開かれる。故 Pipe Major Angus MacDonald がこの私に語ったように「コンペティションへの参加をやめてから、今まで想像していた以 上にピーブロックについて学ぶことができた!」という様になるのである。 もちろん、Robert Reid のアーカイブにアクセスするには、ピーブロック・ソサエティーの会員であることが必要だ。心を開いて耳を傾ける準備ができている人であれば、その音源を聴 く事によって、私が伝えようとしてきたことが、全て明らかになると信じている。 そして、私は、代替案を公平に試し、Kilberry が自分たちの求める答えを持っていると判断した人たちの意見を尊重する。「キャンベル弁護団」は、ハイ ランドの歴史において常にそうであったように、またしても勝利を収めるだろう。 |

最後の締めの一文で言わんとしている事がイマイチ良く判りません。きっと、強い皮肉を込めているのかとは思います が…。

【オマケ】

"Piping Times" Vol.31/06 - 1979/3 に掲載された、1979年1月に亡くなった John MacFadyen に対する David Murray の追悼の言葉です。記事紹介の際に も、一部を紹介しましたが、折角なので全文を対訳で紹介します。

"Lt.-Colonel David Murray, speaking on the B.B.C." という但し書きから推して、当時 Murray が担 当していた BBC のラジオ番組の中で語られた言葉ではないかと思います。語り言葉ゆえに、原文はまるで朗読された詩歌のような銘文。

| 原 文 |

日本語訳 |

|---|---|

| "By birth a

Highlander; in heart and soul, a true one; in

form and frame the bold and manly mountaineer."

These words aptly describe John MacFadyen. A man among men; a man of honour, courage, and integrity, wit, wisdom and humour, loyal to his friends and true to himself; a man who expressed himself and his emotions through the medium of our noble instrument. Whom we will remember with the pipes on his shoulder, playing the ancient music of our art which was his great interest and his great love, and to the study of which he had intended to devote his later years. We recall these flowing phrases, the sympathetic and deeply thoughtful interpretation of lament, gathering, march and battlepiece, the strength and clarity of finger and the clear strong tone. Fortunate will be those who hear his recorded playing, but how much more fortunate are we who have known the friendship of one of the true masters of piping and who heard his playing develop in scope, skill and feeling until all the major honours were his, and until as a performer and thinker, he stood alone. Few pipers today realise the changes which have taken place in the world of piping over the last generation. If the iron curtain which once stood between bench and platform has been lifted, it is largely due to the impact of John’s personality, his patient tenacity of will, and his ability to talk with crowds and talk with kings. It is to John’s unbounded enthusiasm and sustained effort that we owe the place that the revitalised Piobaireachd Society holds today. The annual conference of the Society, an event unthinkable thirty years ago, will be a reminder to us all how much we remain in his debt. Long ago and far away, a simple Malay soldier was killed in action under my command. Sitting with his friends, I commiserated with them on the soldier’s sad fate. “Not sad, but happy,” replied one, “for now he, unlike us, understands the mystery of death”. So now does John, and if there is a Valhalla for pipers, where the pipes always go, where memory never falters nor fingers fail; if there is such a place, then Patrick Og MacCrimmon can look to his laurels, for there will have arrived John MacFadyen. |

「生まれながらにしてハイランダー; 心と

魂は真のハイランダー、姿と骨格は大胆で男らしい高地の民。」 この言葉は、John MacFadyen を的確に言い表

している。 名誉、勇気、誠実さ、機知、知恵、ユーモアを備え、友人に忠実で自分に忠実な、男の中の男。自分自身 と自分の感情を、我々の高貴な楽器という媒体を通して表現した人物。 私たちは、彼が大きな関心と愛情を抱き、晩年を捧げようと努めていたこの古(いにしえ)の音楽、我々の芸術を、肩に載せたパイプで演奏す る彼の姿を、思い起こ すのである。 流れるようなフレーズ、共感と深い思索に満ちた解釈によるラメント、ギャザリング、マーチ、そして、 戦いの曲。彼の指の強さと明瞭さ、澄んだ強い音色が思い出される。 彼の演奏を録音で聴く人は幸運だろう。しかし、我々は更にも増して幸運だった。何故なら、我々はパイ ピングの真のマスターの一人としての彼と交友を持ち、彼の演奏が視野、技術、感情において発展し、すべ ての主要な名誉が彼のものとなり、演奏家として、思想家として、彼が唯一の存在として立つ姿を見届ける 事が出来たのだから。 この一世代の間に、ハイランド・パイプ界で起こった《変化》を理解している今日のパイパーは極めて少 ないだろう。審査員のベンチと競技者のプラットフォーム上の間にかつて存在した《鉄のカーテン》が上げ られたのだとしたら、それは、John の 人柄、忍耐強い意志の強さ、《群衆たち》と対話し《王様たち》と対話する能力によるところが甚大であ る。 今日、活性化したピーブロック・ソサエティーがその地位を確立できたのは、John の限りない熱意と持続的な努力の賜物 である。ソサエティーの年次総会では(30年前には考えられなかったイベントだ)、私たちがいかに John に恩義を感じているかを思い起こさせ てくれるだろう。 遠い昔、私の指揮下で一人の純朴なマレー人兵士が戦死した。私は彼の友人たちと一緒に座り、その兵士 の悲しい運命に哀れみの言葉を掛けた。「悲しくは無い。幸せだ。」と、一人の兵士が言った「彼は今、私 たちとは違って、死の神秘を理解しているのだから。」 John もそうだ。もし、パイパー のための死後の楽園があるとしたら、常にパイプが鳴り響き、記憶が途絶えることもなく、指が故障するこ ともない、そのような場所があるとしたら、Patrick Og MacCrimmon は彼の栄誉を見届ける事ができるだろう。そこに、John MacFadyen が到着したのだ から。 |

これは、Murray がピーブロック・ソサエティー のプレジデントに就任する3年前の言葉。審査員と競技者との間の《鉄のカーテン》や、《群衆》と《王様たち(複数形)》の下りには、20世紀前半のハイランド・パイプ界を牛耳って来た権 威筋たちに対する最大限の皮肉が込められている様に思います。こんな発言をしていて、よくもまあ PSプレジデントに就任できたものだと、逆に感心してしまいます。

つまりは、それ程に Murray のパイピングは 優れていて、かつ、人望が厚かっ た、という事なのでしょう。もっとも、その前に、その他の大勢のハイソな人々が納得するだけの家柄と軍人(将校)としての功績が評価されていた、という方 が大きいのかも知れません。

でも、確かに向かい風は少なくなかった様で、BBCのラ ジオ番組を担当して報酬を受け取るという真っ当な行為について、「ハイソな人間らしからぬ行為だ!」と真っ向から弾劾の 声をあげる様な輩が居たというのも、事実の様です。⇒ "Piping Times" 1989年12月号エディトリアル