第29話(2008/1)

2つの Piobaireachd シリーズ

Donald MacLeodの“The

Classic Collection of Piobaireachd Tutorials”シリーズは、

Vol.1 がリリースされた2002年からおよそ6年間の歳月を掛けて2007年に完結。当初予定されていた

Vol.20 を超えて最終的には Vol.21までリリースされました。全てダブルアルバムなので総 CD 枚数は

21×2 の 42枚、収録曲数は 238曲という某大なシリーズが完成しました。

一方、Robert Brown & Robert Nicol に

よる“

Masters of Piobaireachd”シリーズは2007年9月現在で Vol.9

(こちらはシングル)までリリースされていて、およそ70曲が取り上げられています。

ご存知のとおり、これらのシリーズはどちらもカンタラックやプラクティス・チャンターでの指導が主要なテーマですか

ら、パイプでの1曲を通した演奏音源はマスターズのアルバムの一部に限られます。

そのような中、最近になってパイプでの演奏音源による新たなピーブロック・シリーズのリリースが相次いでスタートして

います。

■“Roddy MacLeod - Piobaireachd”シリーズ■

その一つは、The

National Piping Centre(NPC)の代表を務めるる傍ら、ソロパイパーとして

第一線で活躍中のRoddy(Roderick J.)MacLeod

がスタートさせたシリーズ。

その一つは、The

National Piping Centre(NPC)の代表を務めるる傍ら、ソロパイパーとして

第一線で活躍中のRoddy(Roderick J.)MacLeod

がスタートさせたシリーズ。

2007年秋に MacDonald of

Kinlochmoidart's Lament No.1、The Massacre of Glencoe、

The King's Taxes、等といった定番ナンバー6曲を納めた、Vol.1

がリリースされました。新たに録音された音源を使ったピーブロック・オンリーのアルバムで、しかも Vol.1

と名打たれているところからみても、今後の続編の登場も大いに期待できました。

そして、その後届いた、Piping Today(No.30)の

記事によると、Roddy MacLeod は最終的には100

曲を目標に今後順次新たに録音していく計画ということで、既におよそ40曲は録音済みとのこと。いやはや、

これまた CD アルバムにして10数枚になる大シリーズの刊行という訳です。

そして、さらにこのシリーズがスゴイと思ったのは、関連サイト Roddy MacLeod Piobaireachd Com において、MP3

フォームの音源ファイル、楽譜の PDFファイル、そして、Bagpipe Music

Writer(.bmw)ファイルが提供されるとアナウンスされていたことです。そして、なんと、そ

れ(BMW

ファイル)にはカンタラックも表記されるシステムになっているというのです。

早速、その関連サイトを訪れてみました。しかし、威勢の良いアナウンスとは裏腹にやはりそこはしっかりとブリ

ティッシュ・タイムで、しばらくの間は文字通り「ホームページ」だけでした。他のページはどれも準備中でしたが、

2007年も押し詰まった頃になってやっと中身がほぼ出揃ってきました。

現在のところ CD アルバムとしてリリースされたのは Vol.1

の6曲だけですが、サイト上では既に41曲の

MP3ファイルがアップされてダウンロード可能(有料)になっています。ただし、楽譜の PDFファイルや

BMWファイルはまだ準備中とのこと。

サイトを訪れところでふと思い付いて、先に手にした Vol.1

アルバムを改めてパソコンのディスクトレイに入れてみました。通常はパソコンに CD を入れると自動的に

iTune が立ち上がって音源再生可能になります。一旦 iTune に取り込んでしまえば、CD

を再びパソコンで再生することはないので、全く気が付かなかったのですが、iTune

を画面から隠してデスクトップを見てみると、そこには確かに通常の Audio CD

のディスク・イメージとは別に Music files のディスクイメージも表示されてい

ました。そして、Music files のディクス・イメージをクリックすると、楽譜と

BMW のフォルダが表示され、それぞれのファイルが表示されたのです。

つまり、この CD アルバムには、元々通常のオーディオ・ファイルの他に楽譜の PDFファイルと BMW

ファイルも一緒に納められていたのです。

ライナー・ノートの説明は「それら(楽譜とBMW

ファイル)は関連サイトから提供される」と書いてあり、その下に大きな文字で関連サイトの URL

が書いてあるので、それらがまさか CD

自体にも入っているとは思いもしなかったのですがね〜。もうちっと、親切に書いてくれないと、この CD

アルバムを購入した人でこのファイルの存在に気が付かない人って結構多いんじゃないでしょうか?

まあ、文句はさておき、特に CD-R 形式をうたってないにも関わらず、このような形式になっている音楽CD ってのは初めてだったので、何かすごく得した気分になりました。もちろん、私のように既に全ての楽譜を持っている(その代り、マックな人なので Bagpipe Music Writer は持っていない)人には、あまり意味がないかもしれませんが、手元に楽譜が無くてこれから新しくピーブロックに取り組んでみようという方には、理想的なコ ンセプトだと思いました。アルバムを聴いて気に入った曲の楽譜がその CD の中に入っているのですから…。

さらに、このシリーズというかプロジェクトの優れているところは、私のように全ての音源をできるだけ圧縮さ

れていないデータをディスクなどの記録媒体に入れた形で手元に置いておきたいというのでなければ、あえて CD

アルバムを購入するまでもなく、関連サイトにアップされた MP3

ファイルを試聴した後「これは!」と思う曲をダウンロードして聴き込む。そして、その曲に馴染んで演奏してみたくなったところでその曲の楽譜をダウンロー

ドする、という方法も選べるということです。

レコード販売会社の一つの手段としてでなく、音源を作成しリリースするアーティスト自体がこのような手段をと

る、というところがスゴイと思います。

今後のこのシリーズ(プロジェクト)の充実に大いに期待したいところです。

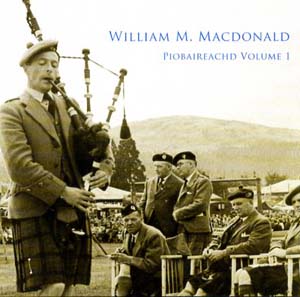

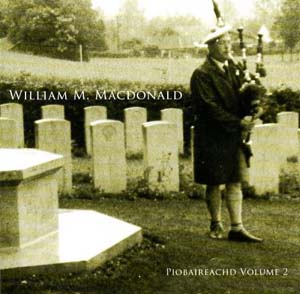

■“William M. MacDonald - Piobaireachd”シリーズ■

これは、既に 2002年に84才でこの世を去っている William

M. MacDonald というパイパーが、晩年に自宅で録音した音源を、遺族の協力を得てシ

リーズとしてリリースしようというものです。

Vol.1 がリリースされたのは実は2006年。そして、翌2007年に Vol.2

がリリースされているので、今のところほぼ1年に1作リリースというペースです。

まずは、Vol.1 の詳細なライナーノートを参照しながら、このシリーズの主人公である William M. MacDonald

というパイパーのプロフィールとパイピング・キャリアを見てみましょう。

William Munro MacDonald

は1918年にインバネスで生まれ、2002年に生まれ故郷で亡くなっています。ゲール語を話す素晴らしいシンガーだったという母や、やはり素晴らしいシ

ンガーだったという伯母、そして、アコーディオンを弾く兄弟などに囲まれて育ったということで、自身もバグパイプの他

に、アコーディオン(ボタンと鍵盤両方)、ピアノ、フィドル、クラリネットなどを演奏しました。

バグパイプを始めたのは8才の時で、11〜13才にかけては有名な Calum

Piobaire MacPherson (ツリー図参照)の長男、John

MacPherson に師事します。そして、この若き Willie の才能に直ぐに気が付いた師匠は、わずか10才の

彼にピーブロックを教え始めました。その時の彼が最初に習ったピーブロックは“Struan Robertson's Salute”で、この

曲は彼の生涯のお気に入り曲だったということです。Vol.1 にも収録されています。

最初のピーブロックってのは誰にとっても特別な思い入れがある曲になるものです。

Willie は1936年18才の時に The Queen's Own Cameron Highlanders

にパイパーとして参加します。その当時、非常にレベルの高いバンドとして有名だった Cameron Highlanders に入ったということ

は、彼のパイピングの技量がそれなりに高かったということを証明するものです。

1939年に第2次世界大戦が始まると直ぐに、Cameron

Highlanders は召集されてフランスに派兵されます。この間、Willie はパイパーとして軍に仕える中で、Donald MacLean 、Donald MacLeod

といった著名なパイパーとの交友関係を培いました。

しかし、Willie はその後1940年にフランス

国内で捕虜になり、1945年の終戦までの5年間は捕虜として捕われていました。そして、当然ながらその間はパイプにも

プラクティス・チャンターにも触れることは出来なかったということです。

終戦後、復員兵支給金として£76を支給された彼は、直ぐにボタン・アコーディオンを買いました。というのも、長い 捕虜生活ですっかり身体が弱ってしまったため、パイプを吹けるようになるためにはしばらくリハビリの時間が必要だったの です。そして、やっと1947年になってから同じインバネス在住のあの John MacDonald(ツリー図参照)に師事することになります。それから John が亡くなる1953年までの6年間、Willie は John MacDonald の最後の弟子として 彼の家に通ったのです。

John MacDonald の教習は全て(カンタラック)シンギングのみで、特に肉体的に辛くなった後年はプラクティス・チャンターすら吹かず、また、本や印刷された楽譜などは一切 使うことが禁じられていました。つまり、「教えた事は全て頭に入れるべし」ということで教わった内容をメモったりするこ とも出来なかったようです。ですから、Willie はレッスンが終わると直ぐさま、家の外に停めた車の中に隠しておいたソサエティー・ブックやキルベリー・ブックに、つい今しがた教わった事を忘れない内に 大急ぎ書き停めたということです。そして、後年その曲を演奏する際にその書き込みを読み直して、John MacDonald から教わったポイントを反芻したのでした。

1955年に、Willie はダブル・ゴールドメ

ダリスト(8月末の Argyllshire Gathering/Oban と9月上旬の Northern

Meeting/Inverness 各々のコンペで同年の内に続けて優勝すること。)になります。その時、Oban

に於いては“The Vaunting”、Inverness

では“Lament for

Patrick Og MacCrimmon”で優勝したということ。彼にとって記念す

べきこれらの曲は両方とも Vol.1 に納められています。

これらに限らず、Willie はその後も数々のコン

ペティションで数多くのメダルを獲得しています。

ここで、ライナー・ノートに大変興味深いエピソードが紹介されていました。

1948年9月、インバネスで Northern Meeting

が開催された折、John MacDonald の家に、Willie MacLean、“two Bobs”たる

Nicol and Brown、George Moss、Donald MacLeod、そして、Willie

M.

MacDonald、といった当時の蒼々たるパイパーが集まって、ピーブロック全般について、あるいは特定の曲の細部について、侃々諤々議論を交わしまし

た。

そして、その際に「全てのピーブロックの中で最も優れた2つの作品は“Lament for

The Children”と“Lament for

The Laird of Anapool”である。」という点について全員の意見が一致したそうで

す。

さらに、特に後者(Laird of

Anapool)の表現について議論が沸騰したということで、最終的な見解として「Anapool

を演奏する際には、medium-strength reed を使用し、特に

high-G(もちろんピーブロック high-G

のこと)を正確に出すことが求められる。」ということを確認しあったということです。

う〜ん、やはりそうですか〜、共感するところ大ですね〜。…って、ちょっとおこがましいか?

さて、Willie は60才を過ぎた1970年代

末から、彼の全てのピーブロックのレパートリーをパイオニア製テープレコーダー(多分、オープンリール)を使って自宅で

録音する作業を始めました。そして、世界中のパイパーからの求めに応じて、録音した音源をカセット・テープにダビングし

て送るというサービス(ビジネス)をしたということです。

彼が録音したのは

60才から70才代にかけてのおよそ15年間で、最後は1995年頃(つまり77才位)ということです。録音した曲数はなんと

125曲(!)。中には満足できる演奏が果たせるまで同じ曲を複数回録音しているケースもあるそうで、特

に Patrick Og については、75才で最終的

に満足のゆく演奏ができるまでにのべ7回録音したということです。

録音したのは(スタジオではなくて)自宅ですし、使用機器もそれ程専門的なものではないため、録音状態は必ずしも理 想的なものでは無ありません。また、録音機器やパイプの調子がイマイチだったり、Willie 自身がミスをして、あるいは単に疲れてしまって、途中で演奏を止めてしまっているような録音も有るなど、残された録音全てがリリースに耐え得るものばかり では無いということです。

しかし、たとえ録音状態が理想的なものでは無かったとしても、マクリモンの流れをそのまま受け継ぐあの John MacDonald の演奏様式を、彼の最後の弟子である William M. MacDonald という優れたパイパーの演奏を通じてほぼそのままの形で鑑賞することが出来るこのシリーズは、同じく John MacDonald の弟子であった Nicol and Brown のマスターズ・シリーズとお互 いに補完しあう存在ともいえる、実に貴重なシリーズだといえましょう。

さらにもう一つ、私がこの

シリーズのことを特に高く評価する点は、その演奏の内容が大変貴重だということもさることながら、そ

れぞれの曲の解説をあの Bridget MacKenzie が

書いているということです。(これまで紹介したライナー・ノートのプロフィール紹介も同様です。)

さらにもう一つ、私がこの

シリーズのことを特に高く評価する点は、その演奏の内容が大変貴重だということもさることながら、そ

れぞれの曲の解説をあの Bridget MacKenzie が

書いているということです。(これまで紹介したライナー・ノートのプロフィール紹介も同様です。)

Roddy MacLeod のシリーズのライナー・

ノートにも、収録されている曲の説明が簡単に載っていますが、それはそこにクレジットされている通り、Haddow の本と、David Glen の楽譜集に於ける“Fionn”名義の解説からの引用なので、両方に目を通すことが

出来る私にとっては特段新しい情報は得られません。

それに対して、このシリーズのそれは Bridget MacKenzie が彼女の持つあらゆる知識を駆使して、このシリーズのために書き下ろしたもの です。どの曲の解説も歴史的背景だけでなくセッティングの違いなどに対する解説も深く掘り下げられていて、これまで目に したどんな解説よりも詳細かつ簡潔。また、あちこちに新しい逸話も折り込まれているので新鮮な気持ちで楽しめます。こう いうストーリーを読むと、既に良く知っているつもりの曲についても、さらに新しい面が見えて来てその曲に対する興味が 益々沸き上がってくるのです。

自分自身の家系(MacDonald)があの虐殺の生き残りの血筋の末裔であるため、Willie 自身が特別な想いを持っていた曲として Vol.1 Track3 に“The Massacre of Glencoe”が収められていますが、この曲の解説における歴史背景の描写などは、まるで17世紀 のその場所に我が身を置くかのような臨場感あふれるものになっています。また、その一方で、Willie が残したこの曲の数種類の音源の異なったセッテイ ングに関して、微に入り細に入りリファレンスすべき楽譜等が解説されていて、この曲を演奏する上での興味が尽きません。

Vol.2 Track3 には、多くの人に人気の高い Patrick Og MacCrimmon 作の“Lament for Mary MacLeod”が収録されて いますが、このピーブロックの主人公 Mary MacLeod の 生涯にスポットを当てたその解説も、これまであいまいだった人間関係や史実が克明に解説されていて、実に興味深いもので す。この曲に関するピーブロック・チューン・ストーリーを補完する意味で以下 に抄訳を載せます。

Mary

MacLeod (ゲール語で Mairi nighean Alasdair Ruaidh、つまり、赤毛の

Alasdaire の娘 Mary)は、North Uist 島の外れにある Bernera

島のマクロード家の出身である。しかし、彼女が育ったのはスカイ島だったので、その後、彼女は Dunvegan

城のマクロード・チーフの子供たちの保母/家庭教師として雇われることになった。

其所で彼女は城のお抱え吟遊詩人たちの作る詩を聴いてその詩作の技術を学び、自らで念入りに仕上げられた吟遊詩人

風の詩を作り始めた。しかし、それはそれらのお抱え詩人たちにとっては大いに不愉快なことであった。何故なら、本来

なら女性は吟遊詩人にはなれなかったからである。

彼女は至って難しい立場に立たされたが、それでも彼女は詩を作ることを止めなかった。そればかりか、プロフェッ

ショナルな吟遊詩人が使うような韻律ばかりではなく、これまでの厳格なルールを彼女自身の意図するように勝手に変え

て創作した新しい韻律を用いた詩まで作るようになった。

マクロードのチーフはとうとう彼女をスカイ島から追放した。それは、彼女のことを良く思わない詩人たちによる煽動

によるものと思われるが、実際のところは、彼女が Dunbegan

のマクロード・チーフよりも、彼女の元々のチーフである Bernera

のサー・ノーマン・マクロードを好ましく描いた詩(現存はせず)を作ったことが原因だと言われている。

彼女は、まず最初に Mull

島に送られた。しかし、彼女がそこでもまだ歌や詩を作り続けたことは、スカイ島まで聴こえて来た。そこで、次に彼女は

Lorne 入り江にある Scarba 島に飛ばされた。その後、彼女は Harris 島の外れにある

Pabay に住む彼女の兄の庇護の下に入った。

彼女は、まず最初に Mull

島に送られた。しかし、彼女がそこでもまだ歌や詩を作り続けたことは、スカイ島まで聴こえて来た。そこで、次に彼女は

Lorne 入り江にある Scarba 島に飛ばされた。その後、彼女は Harris 島の外れにある

Pabay に住む彼女の兄の庇護の下に入った。

この追放期間中に作られた幾つかの作品が伝えられているが、それによると彼女はひどく落ち込んで気難しくなり、

Dunvegan に戻ることを切望していたことが伺われる。

しかし、最終的には Dunvegan

のチーフが代替わりするとともに、彼女の帰還は許された。彼女は Dunvegan

への帰還に際して、銀色の頭をした黒いイタチを連れていた。そして、そのイタチは、以前、彼女に辛く当たった人を見つけると容赦なく飛びかかったと伝えら

れている。

彼女の鋭い弁舌と風刺に富んだ言葉は多くの人から怖がられていた。しかし、彼女の詩の中でその比類無き演奏技量を

褒めたたえる言葉を捧げられていた Patrick Og MacCrimmon だけはその例外であった。

彼女は90才を超す高齢で亡くなった。そして、Harris 島の南の Rodel の St Clement 教会の墓地に埋葬された。彼女は遺書の中で、自分を顔を下向きに埋葬するように言い残したといわれている。魔女を埋葬する際のやり方であるこの埋葬方法を 彼女が指示したのは、彼女が次ような意志を示したかったからである。「あなた方は、私を生涯に渡って魔女のように 扱った。だから、私をそのように埋葬しなさい。そしたら、私は化けて出てあなた方に付きまとうでしょう。」

Mary MacLeod

はゲール語の詩作の発展に於いて、厳格でクラシカルな韻律とより抒情的でフレキシブルな若い世代との橋渡し役として重要な役割を果たした。彼女へのラメン

トを作曲するにあたり、Patrick Og MacCrimmon

はピーブロックとしてはそれまでに無い非常にユニークな構造を使ったが、それは Mary MacLeod

が詩作に於いて導入した新しい手法を参考にしたものと想像される。

(※参照地図&写真は

bugpiper さんご提供のものです。クリックすると拡大します。)

どうです? これまで“Lament for Mary MacLeod”のバック・グ

ラウンド・ストーリーを幾つか読んだ限りでは、マリーの人柄とか、マリーとマクロード・チーフの確執の原因、そして、帰

還の理由などがイマイチもやもやしていましたが、今回の解説で非常にすっきりしました。

どうです? これまで“Lament for Mary MacLeod”のバック・グ

ラウンド・ストーリーを幾つか読んだ限りでは、マリーの人柄とか、マリーとマクロード・チーフの確執の原因、そして、帰

還の理由などがイマイチもやもやしていましたが、今回の解説で非常にすっきりしました。

…って、もちろんこれが史実であるかどうかなんてのはどうでも良いんです。これはあくまでも言い伝えの一つ。それもか

なり尾ひれがついた言い伝えでしょう。でも、このような、まことしやかなバック・グラウンド・ストーリーを思い浮かべな

がら、その曲を鑑賞し演奏するのが愉しいんです。

そして、このように、さもその場に居合わせたかのような臨場感溢れるストーリーを描けるのが、正に Bridget MacKenzie の面目躍如ってもんです。

私の不徳の致すところで、このサイトでは未だに彼女の本としての第一作目“Piping

Traditions of the North of Scotland”(John Donald

Publishers Ltd./1998)すら紹介できていませんが、彼女の手にかかると、ある曲

やその曲の作者に関する背景描写は常にこんな風なのです。

また、同時に彼女の英語は非常に理解し易いというのも有り難いところ。思えば、その点ではシェーマス・マックニールの文章もそうでした。何事でも専門家の文

章というのはついつい難しくなってしまいがちですが、ハイランド・パイプにおいてはこの2人の文章は全くそんなことはあ

りません。英語ネイティブではない私のような者にとっては何より親しみを感じます。

私の稚拙な訳文ではその雰囲気は直接伝わりませんので、できたら、上記の本なり彼女の講演録が収められているピーブ

ロック・ソサエティー年報なりで、彼女の原文に接して欲しいと思います。(彼女は、本の執筆は上記のものが最初ですが、

そのよりずっと以前から“Piping

Times”への執筆やピーブロック・ソサエティーでの講演は頻繁に行なっています。)

それにしても、ピーブロックって奥が深いですね。

…てな訳で、今回紹介した2つのピーブロック・シリーズは、それぞれ別の理由でどちらも甲乙付け難く超お薦めという ことです。皆さん、せいぜいピーブロックを楽しんで下さい。