|

"Piping

Times"《1990年》

|

|

ケルト暦的に言う所の新年(11月)最

初を飾るロンドン・コンペティションのレポート P19 Scottish Piping Society of

London の記事から…。 ケルト暦的に言う所の新年(11月)最

初を飾るロンドン・コンペティションのレポート P19 Scottish Piping Society of

London の記事から…。Oban と Inverness のゴールドメダル取得者及び、過去の London オープン部門優勝者のみを対象とする、最も映えある Bratach Gorm Piobaireachd 部門の結果は次の通り。

ご覧の通り、上位4人は2位と3位が入れ替わっただけで同じメンツがほぼ同じ順序に並びます。そして何よりも、この

時は Robert Wallace

が絶好調だった様子。 それにしても、Glenfiddich チャンピオンシップと同様にこのコンペティションも各人が

全て異なった曲を演奏する、つまりはリサイタル形式の様です。…と言う事は、このコンペの聴衆は実に贅沢な時間が過ごせ

る訳ですね。 お馴染み「今月の Frank J. Timoney」 は、P54 Evening Post に登場。1989年9月号 P48 The Edinburgh Town Guard というタイトルの記事について投稿しています。 この記事については、この号を読んだ時にはスルーしていました。しかし、新ためてググってみるとなかなか面白い。起源は16世紀の The Battle of Flodden(1513年)の頃に遡り、 1817年の正式な警察組織の誕生と共に解散したという、このエジンバラの街の自警組織に関する興味深い歴史が見えてきました。 そもそもの記事は挿入されているイラストを抜くと1ページにも満たないごく軽い記事なのですが、Timoney の 投稿はそれを超えた量となっていて、オリジナルの 記事を何倍も濃密に補完しています また、オリジナルの記事には「The Guard が1764年にバグパイプを購入した」という市の公文書記録に基づいて、現代のパイプ&ドラムの様なイラストが挿入されていたのですが、Timoney はその事に対して疑義を唱えています。曰く「恐ら く、その時に購入されたのは piob mor(GHB)ではなくて、lowland pipes ではなかろうか?」と…。The Guard のお好みの曲が "Jockey to the Fair" だったという事から推して「この曲はGHBで演奏する曲では無い」という解説も付け加えられています。 この投稿によって Timoney が補完している内容と ほぼ同様の詳しい説明がここに書いてあります。参考までに…。 |

|

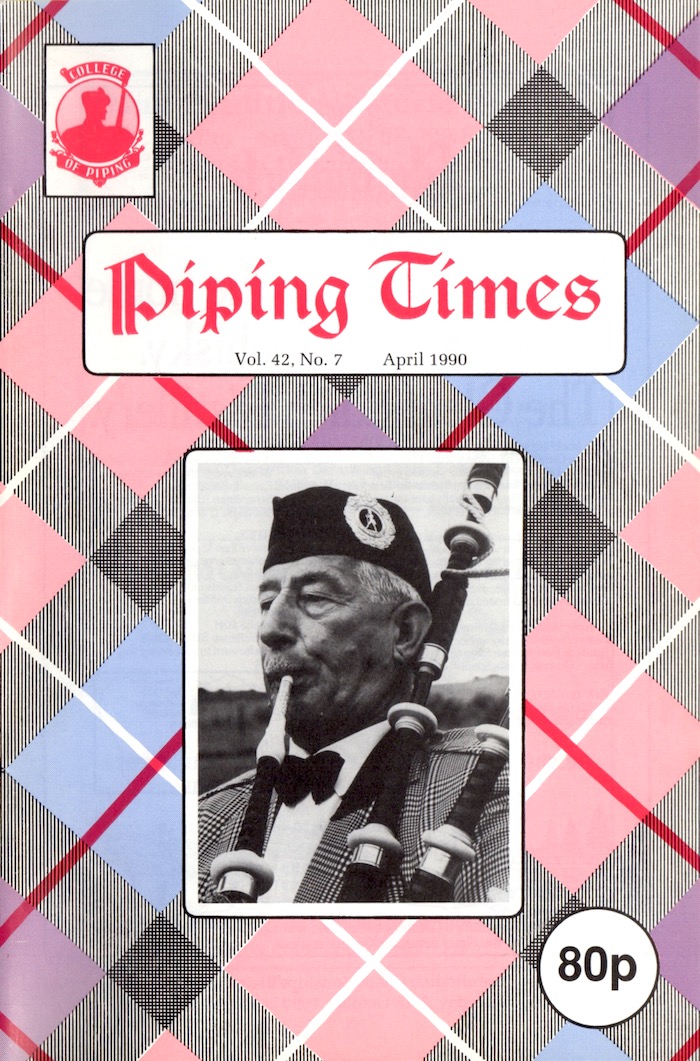

表紙写真のキャプションに注目。当代の MacLeod of

MacLoed に仕える、第9代お抱えパイパー夫妻、Maria and Malcolm MacCrimmon との

事。 表紙写真のキャプションに注目。当代の MacLeod of

MacLoed に仕える、第9代お抱えパイパー夫妻、Maria and Malcolm MacCrimmon との

事。何故か目次からは抜けていますが、 Editorial の前に P6 Morning Mail が有り、2人の読者からの投稿が4ページ掲載されています。 その一つが、ニューヨーク在住の Maurice Eisenstadt という人からの投稿。彼が友人が裏庭で飼っているアヒルの前でバグパイプを演奏した際の不思議な体験について書いています。 このアヒルたちは、彼が "The Gathering of the Clan Chattan" を演奏している間中、静かにうずくまって演奏に聴き入っていたそうです。そして、彼がピーブロックの演奏を終えて、クイックステップの演奏に入った途端 に、立ち 上がってガーガー言いながらよちよち歩いて去って行ったとの事…。  日頃から様々な場所で演奏する事を常としている彼は、この出来事から、これまで彼が経験したバグパイプの演奏に対する動物 たちの反応について3つの出来事を思い起こした由。 1つ目は、スコットランドのハイランドで演奏中にハイランド・カトルが後ろを付いてこられた経験。 2つ目はニューヨークで 演奏中に、シャム猫が彼の皮膚に彼の爪を半インチも食い込ませて来た経験。 そして、3つ目は、カルフォルニアにある Seal Island と呼ばれる島で演奏した際、彼らは演奏中ずっと吠え続けたという経験。 動物たちが音楽を聴いた際にするまだ知られていないこう言った反応について、他にも何か知っていますか? と投稿を締めく くります。 それに対して、Seumas は「オンタリオ州の Bill Livingstone の飼い猫は、彼の演奏を極めて楽しんでいるそうだ。」という事例を紹介していました。 ちなみに、私の飼い猫はプラクティス・チャンターの音色でも、飛んで逃げ出します。 P24 James Logan には PartIII と副題がついています。 Part1は 1987年9月号の Seumas MacNeill の記事。Part2は 1988年3月号の Frank J. Timoney による続編で す。そして、今回はまた別の人物による続々編という訳。 その著者は、Part1の記事が掲載されていた 1987年9月 号で偶然にも MacLoed of Colbeck’s Lament に関して、1985年11 月号の Thomas Pearston と Taylor による記事に対して続編を書いていた人 物。 その時の署名は Ruairidh H. MacLeod, F.S.A. Scot. でしたが、今回は Ruairidh Halford-MacLeod, FSAScot, FSTS. という肩書きに なっています。 何やら聞いた事も無い肩書きが付いているのでググってみました。 F.S.A. とは Society of Antiquaries of Scotland を意味する様です。日本語では「スコットランド好古協会」となっています。設立は1780年との事。会員の名前の後 に記載する略称として、FSAScot を使うと書いてありました。一方、FSTS の方はヒットしませんでした。 読み返して頂くとお分かりの通り、この人の MacLeod of Colbeck’s Lament に 関する記事も、極めて読み難い文章でした。今回の記事も文章の展開が捉え所無くて読み解くのに難渋しました。面倒臭いので逐 語訳しようとも思いましたが、英文自体が難解なのでそれも中途半端になってしまいます。どうにか趣旨を汲み取った結果が以下 です。 著者はまず「私は、James Logan が Angus MacKay の Piobaireachd 本の2つのセクションの著者だ、と主張している件について、数年間研究してきた。」とこの件について一家言あるんだ、と自信たっぷりに書き出します。 著者によると、Seumas MacNeill が拠り所 にした、James Logan の著書 "The Scottish Gael" に関する Alexander Stewart による記述には、特に Logan が Highland Society of London に関わっていた時期の出来事について、多くの間違いがあると指摘します。 そこには、その当時大英博物館の図書館で事務員として働いていた Logan に対して、書記官の職が空席になった The Highland Society of London から声が掛かり、彼は直ぐに受け入れた。 ところが、彼はその職に直ぐに飽きてしまい、僅か2、3年しか在職しなかった。彼はその職を辞した理由は「ソサエ ティーが初期の目標から外れてしまった事にある」と主張した、と記述されている。 この記述は正確では無い、と指摘します。 James Logan はソサエティーの書記官への推薦を受けた際、低姿勢ながらも自分の能力を過大にアピールしていた事を明らかにします。その具体的な証拠として、次の様な文 章を紹介。 「私はソサエティー書記官への推薦を受ける栄誉を、どれほど有り難く感じているかを常々意識しています。そして、私の日々 の 研究によって、ハイランド・ソサエティーの利益を最大限に促進できるように、熱意と適切さをもって私の義務を果たします。私は、大英博物館の図書館に僅か な仕事を持っていますが、それはソサエティーでの業務を何ら邪魔するものではあ りません。」 その様な過剰なアピールとともに、多方面からの強力な推薦状も功を奏して、Logan は1839年4月20日にソサエティーの書記の職に就くことができました。サラリーは4半期毎支払いの年俸£53だった由。 ところが、実際にはその James Logan の事 務能力は眉唾物だった。 Logan は、ソサエティーの上司から命令された収支報 告書を取りまとめる事ができず、1840年の年次総会を開催する手配を完全に仕損じたとの事。その不始末に対して、Logan は次の様な極めて惨めったらしい言い訳を連綿と綴って詫びを乞います。 「私は自分の行為を弁明する事なく罪を申し出て、人道的で慈悲深い配慮の前に身を投じます。私は、若い時に極めて大きな傷 を受け、私の頭蓋骨は文字通り砕けました。17ポンド(約8kg)のハンマー投げのハンマーが私の額を直撃したのです。この 不幸な出来事により、私は4インチ(10cm)角の頭蓋骨を失い、脳味噌を守るために金属板を頭蓋骨に固定する必要がありま した。(中略)私の不始末に対して、最大の罰をお与えになるのはあなた様の義務だとお考えになるのは当然ですが、どうか慈悲 深いご対応をお願いいたします。そうでなくては、私は完全に破滅に至ります。あなた様の忠実かつ慎ましいしもべ、James Logan」 その結果、Logan はどうにか1年弱の猶予を与えられ ますが、結局その後解雇されます。 一方で、並行して席を置いていた大英博物館の図書館の仕事に於いても、不真面目極まりなかった様です。彼は理事から何度も 注意を指摘されたのも関わらず勤務態度を改めなかった様で、ソサエティーを解雇されたわずか2ヶ月後に「Logan は時間を守らないだけでなく、仕事態度も熱心さに欠ける。彼は酔っ払っていて、やっている事を殆ど意識できていない。」と理事に報告され、結局、その職も 失ったのでした。 以上が、概ね筆者が伝えたかった James Logan の真の姿。これが真実だとしたら、なんとも情けない人物ですね。 パイピング関係の書物を読んでいると、頻繁に引用されるので否が応でもその名を知る事になる "The Oban Times" 。創刊は約160年前の1861年との事。日本で言えば明治維新の頃から続いている、実に息の長い週刊新聞です。地域情報に留まらず、 スコットランド全体の状況も詳しく伝えている様で、当時の世相やパイピングの状況を知る上では極めて有用である事は想像に難 くありません。 P29 Piping in 1923 のリードによると Jennie Campbell は、昨年の The Argyllshire Gathering の折に、この The Oban Times の編集室を訪ねてバックナンバーを紐解いた由。そして、様々な記事から当時のパイピング・シーンを見渡したのがこの記事。 筆者は冒頭の「何故に1923年なのか?」についての説明の中で「それは、The Norhern Meeting の Clasp 部門に関係している」という思わせぶりな記述に併せて、その他の理由としてこの年に起きた次の様な幾つかの事象を列挙しています。 グラスゴーのパイプバンドが世界チャンピオンになった/ピーブロック・ソサエティーがアマチュア・ピーブロック・ コンペティションを初めて開催した/青少年(juvenile)対象のピーブロック・コンペティションが初めて開催された/The Glasgow Broadcasting Station が開業した/P/M William Ross が最初の楽譜集を出版した。 記事は月毎に順を追って1923年一年間を概観。2回連載の今回は1〜6月を扱った前編ですが、量は6ページとそれな りのページ数です。以下、興味深い箇所をいくつか抜粋して紹介します。 一年を通じての(パイピング関係 の)常連広告主としては "Highland dress and Bagpipes" を称えるお馴染みの R. G. Lawrie。もう一社は、現在ではその名は聞いた事ありませんが 1850年創業の Douglas & Son Ltd. という会社だそうです。この会社が扱っているのは "Bagpipes and all Accessories, Violins, Melodions, everything musical." 2月の紙面にピーブロック・ソサエティー主催による初のアマチュアを 対象としたピーブロック・コンペティションのレポートが載っています。開催に尽力したのは、Mr Somerled MacDonald と Mr Seton Gordon(後者の名前はよく目にします)の2人 のアマチュア。両者がジャッジとして依頼したのは、P/M William Ross、P/M Geo. M'Lennan、P/M John MacDonald, Inverness という豪華な3人でした。 演奏の方はどうだったか?というと "some of the playing was quite good" と書かれている由。意訳すると「(所詮、貴族の手慰 みではあるが)中には悪く無い演奏も有った。」という所でしょう。 実はこれに続けて "though each player had a certain amount of trouble with his pipes, due perhaps to the dry atmosphere of the hall." と 書いてあり、素人パイパーたちの多くが「パイプの調整すらままなら無い」という不様な状況だった事を、当人たちをなるべく傷付けない様留意しつつ、的確に 描写しています。 コンペティション終了後には、3人のジャッジがお好みのエアーのセレクション(ピーブ ロックとは書いて無い)を演奏して、聴衆とアマチュア・コンペティターたちを大いに喜ばせたとの事。 この様な純粋なアマチュア対象のコンペティションは極めて限られているので、今後は毎年の開催が期待されている、とも書か れています。 3月の紙面には、The Glasgow Broadcasting Station の開業に際して、P/M John MacColl が招かれ、彼の演奏する "Johnny Cope" のメロディーがスコットランド全土にラジオ生放送された、と書かれています。 4月の紙面からは、Angus MacPherson からのとても興味深い手紙が紹介されています。曰く、 "The Crunluath a mach is an alien conception and was invented by the Piobaireachd Society from a false crunluath fosgailte doubling."(Clunluath a mach というものは外来概念であり、ピーブロック・ソサエティーが、偽 Crunluath fosgailte doubling として考案したものである。) 6月の紙面には "Famous Piper Donald Cemeron, Successor of the MacCrimmons" という次の様な記事が掲載されています。 Donald Cameron が、弱冠17才で1838年 The Edinburgh competition で2位に入賞した際に獲得したという Ferrara broadsword の写真と共に、彼の生涯と獲得した各種タイトルに関する概要説明。そして、彼が1859年の The Northern Meeting に於いて "MacIntosh's Lament" を演奏して Gold Medal を獲得した際の逸話が紹介されています。 その時、ウルラールを終えた時に彼のドローンが肩から滑り落ちて腕で支える形になったのですが、そのアクシデント は彼の演奏に一切影響しなかった、という話。原文は "the drones began to slip off his shoulder and came to rest on his arm." とあるので「3本のドローンが全部滑り落ちた」という意味になりますが、そんな事が有り得 るのでしょうか? 更に、その様子を見てある有名なパイパーは「たとえバッグを股で挟んで演奏したとしても、彼はなんら変わりなく演奏するだ ろう。」と言ったとか…。 それから8年後の The Northern Meeting で彼は Champion of Champion or King of Pipers の称号を得たそうです。 翌週の紙面では、週末の The Cowal Gathering に於いて初めての juvenile piobaireachd competition が開催される事が話題になっています。  P42 Edinburgh Town Guard は、先月号で Frank J. Timoney が補完していたオリジナル記事の筆者(George Robinson) 自身が、補完記事を載せています。今回もイラスト含めて3ページのごく軽い記事。全部を併せても、現代のネット上に書いてあ る様な内容なので、詳細は省きます。因みに、サブタイトルにある Reekie というのはエジンバラの俗称です。 一方で「今月の Frank J. Timoney」 は、P51 Evening Post に登場。 1962年に出版された "History of Highland Dress"(by John Telfer Dunbar) という本の中の "Some of them fight with broad Swords and Axes, and in the room of a Drum make use of a Bagpipe" という一文についての投稿。 この一文の出典と思われる George Buchanan という人物によって1581年に出版された、ラテン語で書かれた "Rerum Scoticarum Historia" という本に目を通し てみたいが、自分では叶わないので、英国かアイルランドの読者が解明してもらえないだろうか?と呼びかけています。相変わら ず、研究熱心な御仁です。 |

|

P20 Piping in 1923 は前 月に続く後編の7〜12月分。分量は

5ページ強。 P20 Piping in 1923 は前 月に続く後編の7〜12月分。分量は

5ページ強。7月の紙面には、Charles Bannatyne が6月の The Cowal Gathering で催された juvenile competition に関して投稿しています。曰く、 "No boy can make a good job of a piobaireachd until he is nearly 20 years old. As an artist he can make no show till 30 or over." とご意見。 翌週には 'A Lover of the Old Music' という投稿名の人物が "There is far more to piobaireachd than just manipulating the fingers and playing the note correctly." と同意しつつ、実に的を得た見識を書いています。 一方でその翌週には、ある人物から "G. S. MacLennan could play at 20 so why shouldn't anyone of 20 play as well as at 40" と、若干の反論が…。 8月の紙面には更に両サイドの意見が続きます。 "Boys can play, there are plenty of good boys in Glasgow and plenty of good teachers." "Good pipers were still good when they were young. Sandy Cameron got first at the Northern Meeting when aged 17." "Piobaireachd needs years of study. G.S. is a better player now than he was 20 years ago." "Good pipers were not as good when 18 or 20 as they are now." "John MacDougall Gillies missed from the list of Glasgow teachers." そして、この論争は次の投稿でトドメが刺されたとの事。 "Some boys of 18 play better than some men who have grown old in the attempt" 確かにおっしゃる通りです。 The Cowal Gathering での juvienile competition に 関する投稿としてもう一つ興味深い記述が目に着きました。 それは、2人のコンペティターが crunluath バリエイションの前にもう一度ウルラールを演奏しようとしてジャッジから止められた事に対する疑義。原文は次の通り。 "Two competitors in the juvenile event were stopped by the judges for repeating the ground before the crunluath although it is distinctly marked in the books to do so." それぞれの曲は Angus MacKay's Book の "Glengarry's Lament" と、D. Glen Collection の "Little Spree" です。確認してもらえば分かる通り、どちらの楽譜にも確かにその様な指示が書かれています。そして、文章は "Were the judges right and should't a standard be fixed ? " とかなりの怒りを込めて締め括られています。 George Moss に よるとこの当時は、ピーブロック・ソサエティーによる《標準化》が急激に進められた頃。しかし、これを読む限りでは、それらに対する異議の表明もまだまだ 盛んだった様です。 9月の紙面にはまず、今と変わらず The Argyllshire Gathering のフルリポートが掲載。Gold Medal 部門には知らない名前が並んでいましたが、過去の Gold Medalist たちで競われる Open Piobaireachd 部門の順位は Robert Reid、G. S. MacLennan、William Ross の順でした。ジャッジとしては Archibald Campbell of Kilberry 以 下、錚々たる貴族のお歴々が名を連ねます。 9月下旬の紙面を飾るのは The Northern Meeting のフルリポート。 Gold Medal 部門では Angus MacPherson が初優勝。そして17才の息子 Malcolm Ross MacPherson が 初出場で4位入賞したのはこの年です。(彼は翌1924年も再び4位、1925年に3位、 そして、1927年には弱冠20才にして優 勝。詳しくはパイプのかおり第34話を参照。) そして、過去の Gold Medalist たちで競われる Clasp 部門の内容が極めて興味深いもの。Jeannie Campbell が前編の冒頭で示唆していた理由 が 良く分かりました。 資格のある6人の名手たちで争われたこの部門では、当初 William Ross と Robert Reid が タイで1位になりました。賞金については1位と2位の賞金を合わせて半分づつに分け合ったのですが、優勝盾を受け取る決着を 付けるために、2人がそれぞれ "The Unjust Incarceration" を演奏して優劣を競ったのです。その結果、Ross の方が より完璧な演奏をしたと判定。優勝盾は Ross が受 け取る事になったのでした。 10月の紙面では、この年のパイピングイヤーに於ける Ross と Reid のハイレベルな闘いについて振り返っている次の様な投稿がありました。 "At Oban Reid carried off the first prize, and at Inverness he and Pipe Major W. Ross tied. For a tune they were both asked by the judges to play "Cille Chriosd (Glengarry's March)" in the afternoon, and on the playing off of the tie they both played "The Unjust Incarceration". Ross played the tune through without mistake. Reid made a couple of slips in the first variation which allowed Ross to win the clasp to the gold medal. But apart from the mistake, and perhaps a slightly hesitating start, Reid's playing was very fine indeed, his Crunluadh-Amach(原文通り)being brilliantly executed." この時の2人は本割りでも優勝決定戦でも同じ曲で競った訳です。当時の相当にハイレベルなパイピングシーンを彷彿とさせま すね。  P30 James Logan も先月号から続く2回連載の後編。通算では Part IV です。 先月号の Part IIIで は主に James Logan の情けない人物 像にスポットを当てていましたが、今回は本題。つまり「大英博物館に収蔵されている Angus MacKay's Book のオリジナルの一冊の "Historical Notes" の表題の下に "by James Logan" と書かれている事の真偽」について。…ですが、実はこの点については、Frank J. Timoney による Part2で 散々振り回されたので、正直な所もうどっちでもいいや、という感じがしています。 "MacKay's Piobaireachd" とサブタイトルされた本題は、今回の3ページ半の記事の内ほぼ半分が費やされていますが、結論から言えば筆者は James Logan が Historical Notes を執筆したという点については否定的です。その理由として次の3点を指摘しています。

最後に「誰が Historical Notes の執筆者であったとしても、それが Angus MacKay's Book の価値を下げるという事は有り得ない。何故なら、この本はピーブロックの楽譜集(musical book on piobaireachd/太字筆者)なのだから。」と締め括っています。 後半部分のサブタイトルは、"MacKay's Impact on the Piping Repertory" 内容としては、Angus MacKay's Book 出版の前後のコンペティションに於いて、どの様な曲が申告されたか?(一般的にコンペティションでは、パイパーが事前に申告した複数の曲の中から、ジャッ ジが指定した曲を演奏する。)を集計して、出版前と後での当時のパイパーたちの嗜好の変化を比較しています。著者の 性格でしょうか、重箱の隅を突く様な細かいデータ分析なので詳細は省きます。 兎にも角にも、著者の分析によれば、Angus MacKay's Book が当時のパイパーやジャッジたちに与えた影響は甚大だった事実。そして、それと反比例する様に、Donald MacDonald's Book 等、その他のセッティングの人気は徐々に低くなって行ったという事です。 |

|

P8 Morning Mail の投稿に、2 月号で紹介した「バグ

パイプを聴い た時の動物たちの反応」をテーマにした投稿に対して、2通の投 稿が掲載されています P8 Morning Mail の投稿に、2 月号で紹介した「バグ

パイプを聴い た時の動物たちの反応」をテーマにした投稿に対して、2通の投 稿が掲載されていますその内の一通、北米ラスベガス在住の学者から投稿には、複数のケースについて、1ページ半に渡って連綿と綴られています。 冒頭で「バグパイプに対する動物の反応については膨大な多様性があるが、種別等による一貫性が見られる。」としています。 そして「有蹄類は概してパイピングに引き寄せられる。肉食動物は明らかに撃退される。そして、鳥類は変化に富んでいる!」と 総括。 彼がアリゾナの砂漠地帯で地質学のフィールドワークを行なっていた時の事。ランチのために Palo verde tree(と言う名の樹)の木陰に入った際、 周辺には生物の気配は全く無かったそうです。しかし、ランチを終えて彼がパイプを演奏していると、樹の枝はどこから とも集まって来た賑やかに囀る鳥たちで一杯になった由。中でもオウムはバグパイプの音色を真似ようとしてしていたと の事。 彼は人間嫌いのメスのビーグル犬を18年間飼っていたのですが、彼が初めてバグパイプを演奏した時には、彼女はな んとも惨めな顔をしてベッドの下に隠れたそうです。しかし、その後、彼はドローンがきちんとチューニングされている 限りに於いて、彼女は静かにしていてくれる事に気付きました。そして、ドローンのチューニングが外れて唸り始める と、彼女はたとえ寝ていたとしても、吠え始めるとの事。 続いて、友人宅で演奏した際に、酷く驚かせてしまった飼い猫が、逆毛を立てて飛んで逃げていった逸話や、ワイオミングの The Grand Tetons 国立公園 の キャンプ場で真夜中に彷徨いていたヒグマ(Blown Bear)を "Highland Laddie" を演奏して追い払った(パイパーならこの意味判りますよね?)逸話を紹介しています。 最後に、南アリゾナの The San Pedro valley にある牧場でキ  ャンプした際

の逸話が紹介されています。 彼は、牧場主の家でのランチの支払いを 済ませた後、家の前で演奏をし始めま

した。暫くすると演奏を聴いていた牧場主たちが笑いながら彼に後ろを振り返るように促しました。彼が振り向くと、彼

の前にはおよそ15頭の牛、馬、山羊、豚が一列に並んで彼を訝しげに眺めてい たそうです。 ャンプした際

の逸話が紹介されています。 彼は、牧場主の家でのランチの支払いを 済ませた後、家の前で演奏をし始めま

した。暫くすると演奏を聴いていた牧場主たちが笑いながら彼に後ろを振り返るように促しました。彼が振り向くと、彼

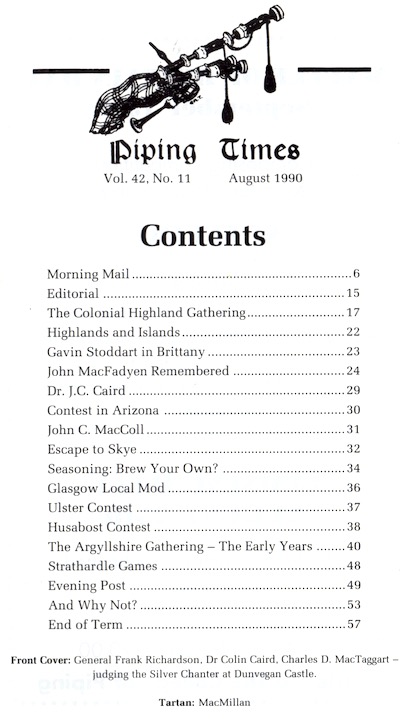

の前にはおよそ15頭の牛、馬、山羊、豚が一列に並んで彼を訝しげに眺めてい たそうです。もう一通のバーミンガム在住の読者からの投稿は、右の写真付 き。文章は殆どありませんが、言わずもがなですね。 P22 Pipe Major Jock Speirs は1ページの追悼記事です。この号の表紙写真の人物。名前で察しがつく通り、あの Iain Speirs の祖父です(⇒1987年12月号)。1908年生まれとの事なの で、享年82才 だった由。  P25 Phrasing, The Key to Irreproachable は実に半年振りの純粋なピーブロックネタ。2回連載の今回は Part1。筆者は Ramsay Traquair という人。これまで 聞いた事の無い名前です。 そもそも奇妙な姓なので英国人なのか?…とググってみると、20世紀前半に活躍した同姓同名のスコットランド 人建築家がヒット。紛れも無くスコットランド人のファミリーネームの様です。 …で、その内容は?と言うと、次の様に始まります。楽理&英語に弱い私が無

理して訳すと意味が正しく伝わりそうも無いので、そのまま転載します。

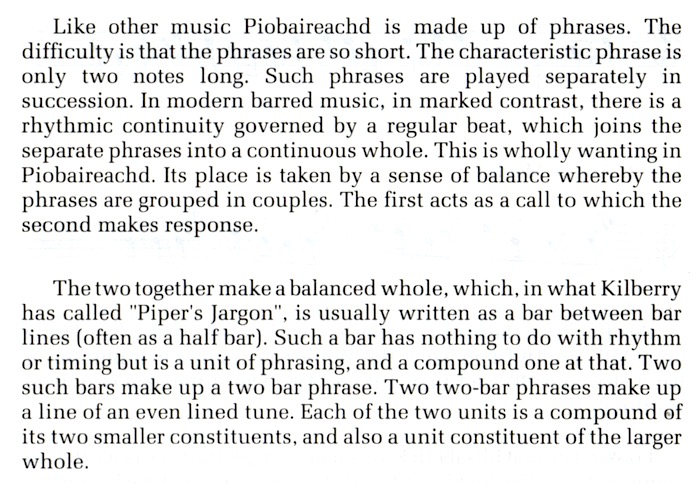

続けて個々の曲について、様々な楽譜集やMSの楽譜の表現の違いについて、次の様な手書きの楽譜を示しつつ解説さ れています。  その内容は正直、私の理解を超えているので、申し訳ありませんが紹介はここまで

とさせて頂きます。因みに、9ページにも及ぶ Part1で取り上げられている曲は、MacDonald of

Kinlochmoidart's Lament/The Red Speckled Bull/Mary's

Praise/MacCrimmon's Sweetheart/Lament for Donald

Duaghal MacKay です。

P35 Fred

Morrison

もこの号2つ目の追悼記事。やはり、記事は1ページ程ですが、こちらは記事に挟まれて右の写真が掲載されています。 P35 Fred

Morrison

もこの号2つ目の追悼記事。やはり、記事は1ページ程ですが、こちらは記事に挟まれて右の写真が掲載されています。 生年は書かれていませんが「1930年代にグラスゴー大学で学んだ」と書かれて

いるので、恐らく1910年代の生まれだと推測されます。ピーブロックはマスターズたる

Robert Brown と Robert Nicol

に師事した由。長年、Scottish Pipers Association の副代表を務めたとの事。CoP

の教室に於いても長年指導者として務めを果たした人物でよく名前が出ていました。

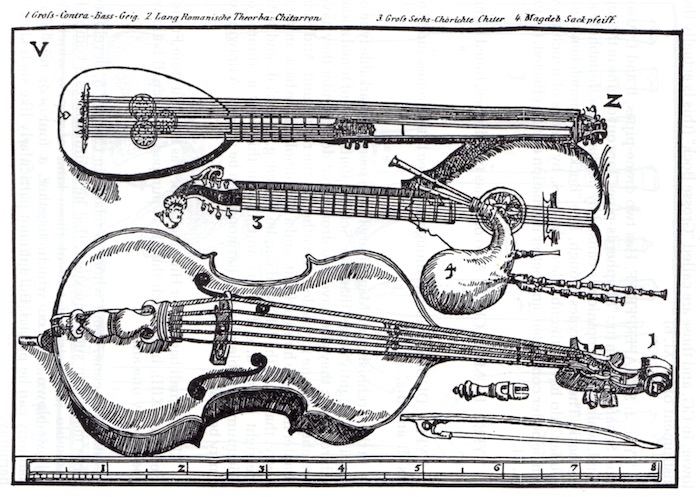

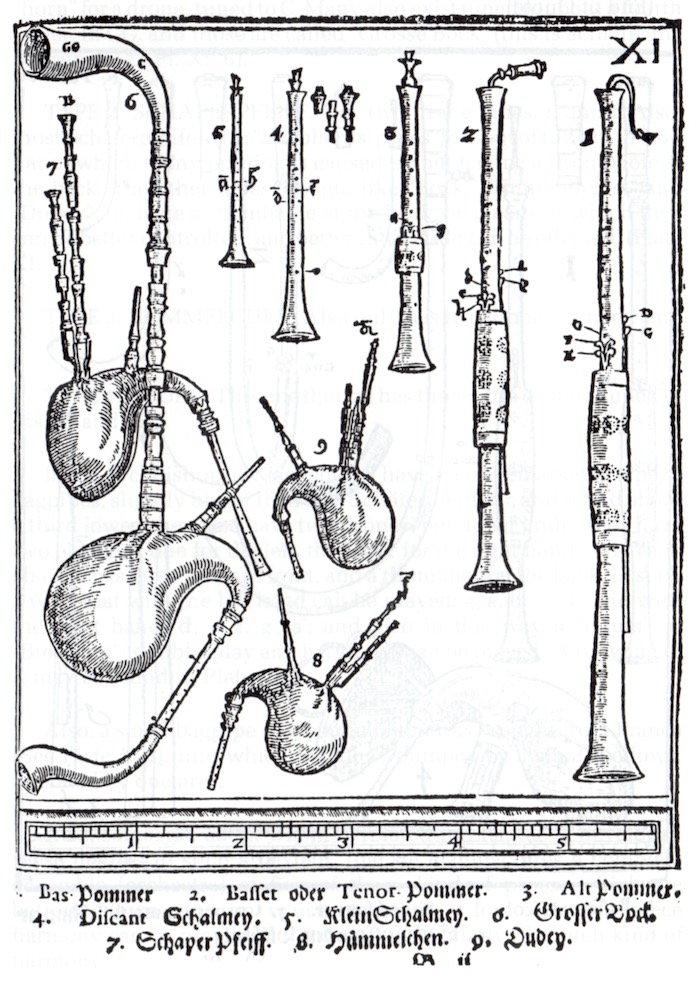

最後の段落に次の通り書いてあります。 "Of his three sons, John Angus, Alasdair, Alfred, the last named is the only one who took up the pipes seriously, and he as most will know is one of the top young pipers at the present time" つまり、この人物があの Fred Morrison の父親である事は、ほぼ間違いないと思います。 P38 Early Bagpipes - Part2 の Part1は何と遡る事8年前、1982 年11月号 P33 Bagpipes in Netherlands という記事。さすが大英帝国、実に気の長い話です。 全部で8ページの記事の中に、ほぼ全ページ大の図版が6枚も引用されてい

て、その合間に説明が書かれている、と言った具合です。

現代では、インターネットのワンクリックで鮮明な図版の画像を見る事ができますが、当時としては次の様な図版 が掲載されていただけでも、随分有り難かったと思います。   |

|

表紙に注目。41年×12ヶ月+8号=500号 という訳で、

"Piping Times" はこの号で目出たく通 巻500号を迎えた由。 表紙に注目。41年×12ヶ月+8号=500号 という訳で、

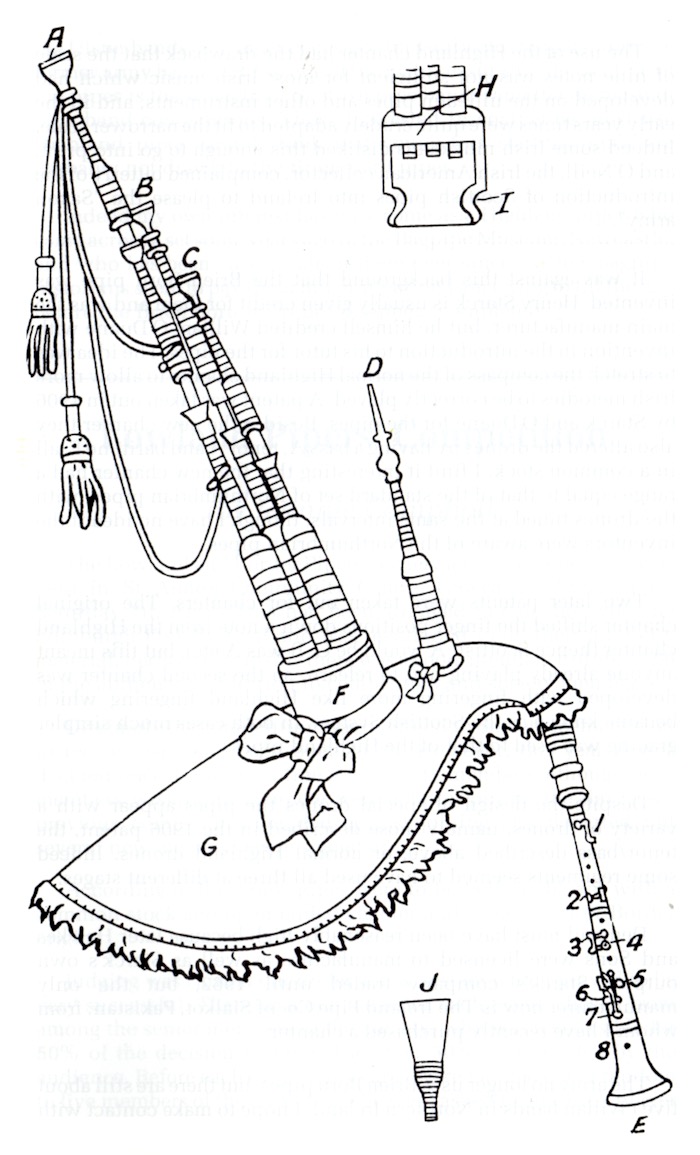

"Piping Times" はこの号で目出たく通 巻500号を迎えた由。…かと言って、誌面や記事に特段変わった所は有りません。しいて言えば、P8 Morning Mail 欄に The Scottish Pipers' Association のプレジデントたる、Angus J. MacLellan からのお祝いのメッセージが 投稿されている程度。まあ、これも殆ど身内みたいなもの。 足掛け42年。悠々たる大英帝国的にはこの程度の年月は、単なる通過点の一つなのでしょう。淡々としたものです。 その Morning Mail には先月に続い て、2 月号 の「バグパイプを聴いた時の動物たちの反応」をテーマにした投稿に対する リアクションが1通掲載されています。 この投稿者が飼っているスコッチ・テリアは、ハイランド・パイプの演奏は至って満足げに聴き入るそうです が、ノーサンブリアン・スモール・パイプ(言うまでもありませんが、イングランドのパイプ)の演奏が始まる と、落胆した表情で吠え続ける、との事。 P36 Brien Boru Pipes とタイトルされた記事は、通常 Brian Boru Pipes として知られているパイプに関する記事。 記事の量は下の一面のイラストを挟んだ2ページ弱。 私自身はこのパイプについてこれまでは殆ど知識が無かったのですが、この記事を読んでみて初めて、この一風変わったバグパ イプが誕生した経緯、年代、さらには発明者(発想者?)、主に製作に携わったメイカー、また様々なバリエーションについても 知る事が出来ました。 さりとて、今更30年前の記事を丁寧に翻訳しても余り意味が無さそうなので、手

抜きをしてググって見繕った次の参考ページを紹介します。

因みに、2.The World of Bagpipes のサイトに ついては今回ググっていて初めて知りました。サイトの主の Chris Bayley という人は 1975年からプロフェッショナルなパイプメイカーとして多種多様なバグパイプを製作して来た由。恐らく、サイト自体もそれなりに古くから運営されていた のでしょう。

ネットの世界が急拡大した今世紀初め頃は、私もバグパイプ一般に関してあれこれネットサーフィンしていましたが、

そう言えばここ10数年はすっかりご無沙汰。恐らく、今の時点で真剣にネット検索すると、バグパイプに関しても凄い

事になっているということは想像して余りありますが、今の自分にはイマイチそこまでの探究心が有りません。

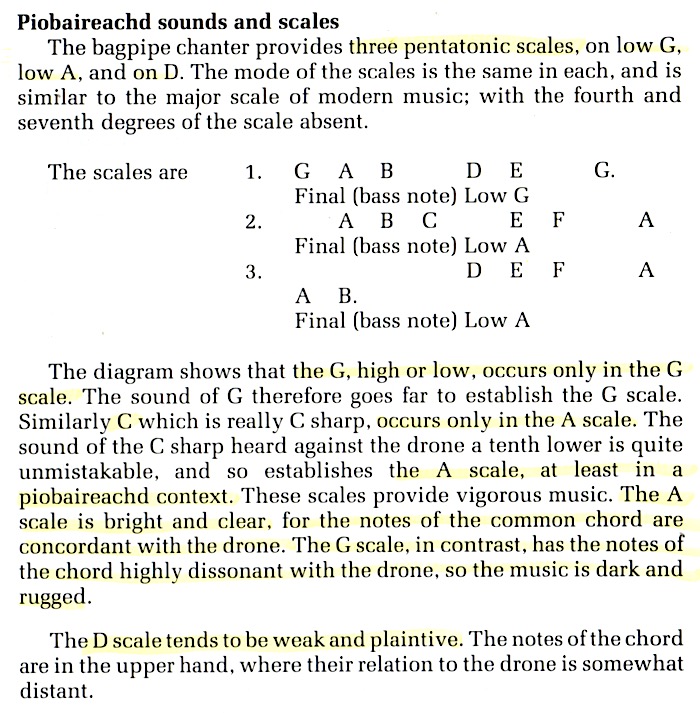

P44 Phrasing, The Key to Piobaireachd は先月号に続く Part2。 量的には5ページ弱ですが、何故か Part1で展開されていた個々の曲のフレージングについて解説するのは一旦中断して、装飾音に関する解説が1ページほど展開されています。内容は推して 知るべしなので省きます。そして、続くのが次の章。  3つのペンタトニック・スケールについては既知の内容ですが、それぞれのスケールの構成音が持つ性質とそれに起因 する「雰囲気」についてはっきりと言葉にして説明した文章は初めてです。

そして、分かり易い様にそれぞれのスケールの例が幾つかあげられています。Gス

ケールの曲としては "My King has Landed in Moidart"、Aス

ケールの曲としては "Black Donald March"、そして、Dスケー

ルの例として名が挙げられていたのは、私が今一番入れ込んで練習している "Sister's Lament" で

した。

確かに、これら3曲についてだけ考えても「なるほどな〜」と思わされます。その他、ご存知の曲について思い浮かべ てみるのも一興かと…。 この章の後は、バリエイションに関して1ページほどの解説が続いた後、Part1の後半と同様に個別の曲のフレー ジングについて、前回と同様手書きの楽譜を使った説明に戻ります。しかし、今回は "The Battle of Glenshiel" 一曲だけで、Part2は唐突に終わります。 肝心のフレージングの解説には殆ど付いて行けませんでしたが、ペンタトニック・スケールの件について得る物が一つ 有ったので良しと します。 |

|

表紙の写真は我らが Robert

Wallace。P37 Robert Wallace - London Champion

'89 に半ページの記事が有りました。1 月号で紹介した通り、彼は前年秋のコンペ

ティション に於いて完全制覇を果たしました。そこで、4月の The Scottish Piping

Society of London の会合に於いて、彼のリサイタルが開 催された由。 表紙の写真は我らが Robert

Wallace。P37 Robert Wallace - London Champion

'89 に半ページの記事が有りました。1 月号で紹介した通り、彼は前年秋のコンペ

ティション に於いて完全制覇を果たしました。そこで、4月の The Scottish Piping

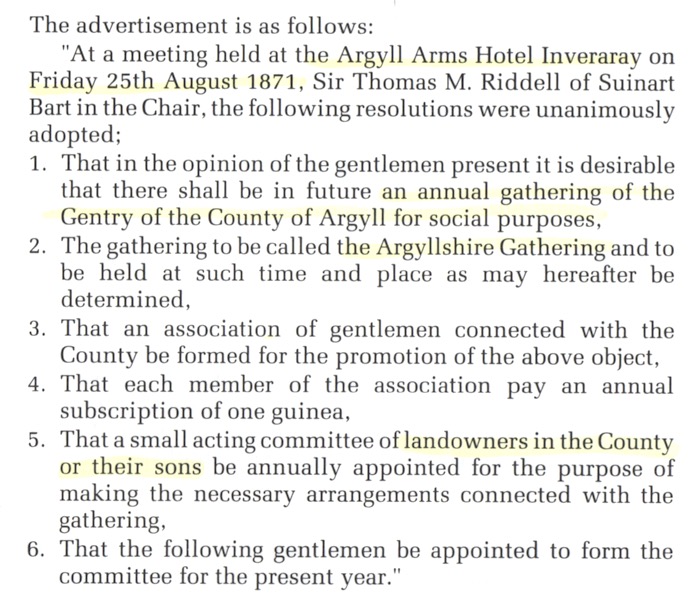

Society of London の会合に於いて、彼のリサイタルが開 催された由。P30 The Argyllshire Gathering - The Early Years は、この由緒ある集いの由来と、始まって間もない頃の状況を描いた記事。タイトルに表記はありませんが、6月号〜8月号までの3回連続の今回は Part1で分量は7ページ。 執筆者は先月の通巻500号記念号の表紙 写真で Duke of Argyll と握手していた Jeannie Campbell。この写真はどうやら、この 連載の伏線だった様です。 The Argyllshire Gathering の始まりは、第9代 Duke of Argyll たる John Campbell とビクトリア女王の4番目の娘 Louise の結婚(1871年)を記念するイベントとして企画されたとの事。Part1では主にこのメデタイ出来事から、1873年に開催された第一回ギャザリング に至る経緯について、詳しく紹介されています。⇒ Wiki ページ John Campbell は1900年に父親から Duke of Argyll Duke の肩書を引き継ぐまでは、Marquess of Lorne の肩書を持ち、1878〜1883年には カナダ総督も務めていました。二人は後継ぎには恵まれず、現在の Duke 爵位は John の弟 Walter の系譜です。⇒ Wikiページ 「娘の結婚相手はドイツの王子こそ相応しい」と考えていたビクトリア女王は、当

初この結婚に反対でしたが、最終的にはこの結婚に同意しました。

ロイヤル・ウェディングが多くの衆目を集めるのは世の常です。特に、この結婚はスコットランド繋がりという点で は、数世紀ぶりの出来事。アーガイルの人々はこの機会を最大限に活用する事にしました。The Oban Times にはその年の初めから、この結婚に関する記事が溢れていました。町や村は旗や垂幕で飾られ、地主は住民たちのためにダンス・パーティーを催し、貴族階級の ためには舞踏会やパーティーが開催されました。 実際の結婚式は 1871年3月21日にロンドンのウィンザー城 St. George's Chapel で催されたのですが、アーガイルでの祝賀ムードは、新婚の2人が実際 に地元に戻って来たこの年の8月まで高揚感が続きました。 1871年9月9日付け The Oban Times に、8月25日に開催された発起人会議で決定した次の様なイベント要旨が掲載されました。  続けて、掲載されていた委員会のメンバーの代表は言うまでも無く、

The Marquess of Lorne, future Dukes of

Argyll(つまりは今回の新郎)です。

記事では続いて貴族階級によるディナーや舞踏会などが行われた翌1872年のプレ(?)イベント、そして、 1873年の第1回 The Argyllshire Gathering Highland Games の様子を The Oban Times の記事を引用して記述しています。 1873年9月4日午後1時に開催された第1回大会では、25種類のイベントが催されました。パイピングに関しては、ピーブロック、マーチ、リールの3つ のコンペティションが開催。興味深いと思ったのは、"The best plaid or wed of cloth any pattern, handspun and woven in the County of Argyll" や "The best pair of Diced Hose knitted in the County of Argyll" といった地域産業に根差した競技会。やはり、領主階級にとって地域産業の振興は大きな役割だった事が判ります。 記事では続いて、第1回パイピング・コンペティションの様子、ジャッジや個々の入賞者に関する詳細な説明が続きま す。紹介は 省きますが、当時活躍していたパイパーたちに興味のある方はこのサイトを参照して下さい。 なお、イマイチ事情が飲み込めないのですが、ケルト・スポーツの振興を趣旨として前年に設立された The Lorn Ossianic Society という組織の主催による別のハイランド・ゲームが、この The Argyllshire Gathering のハイランド・ゲームに先立って、正にその前日に Oban の別の場所で開催されたとの事。そして、そちらでもパイピング・コンペティションが開催されていて、この記事では、その様子についても詳しく紹介されてい ます。パイパーたちは2日続けてコンペティションに参加した様です。まあ、パイパーたちにとっても賞金稼ぎの機会が 続くのは歓迎なのでしょう。 |

|

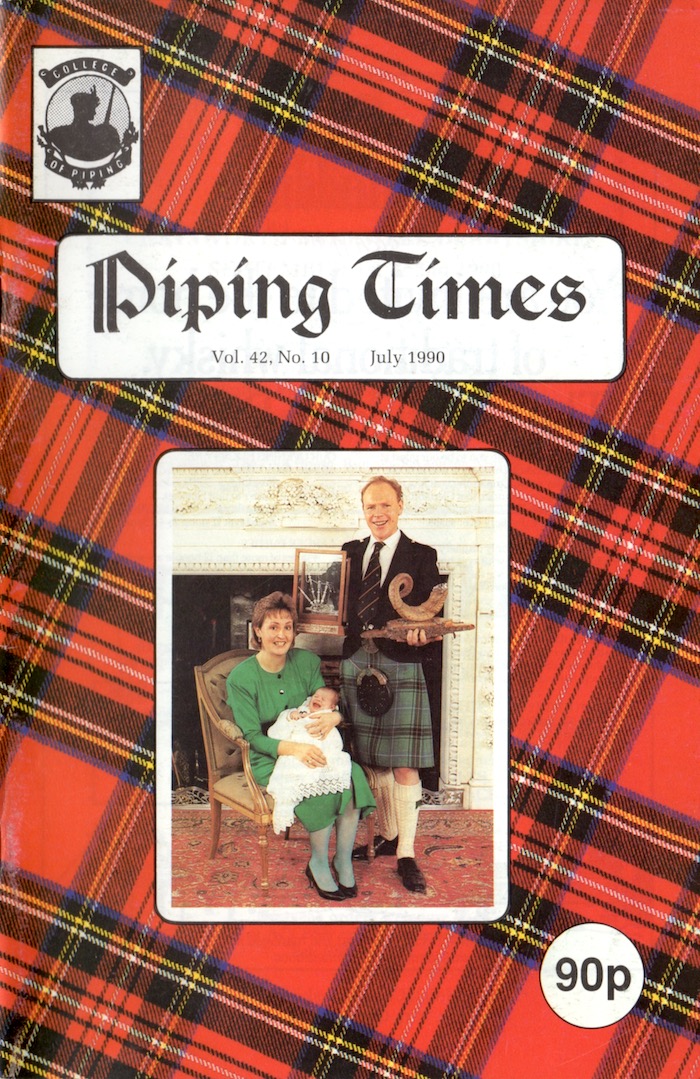

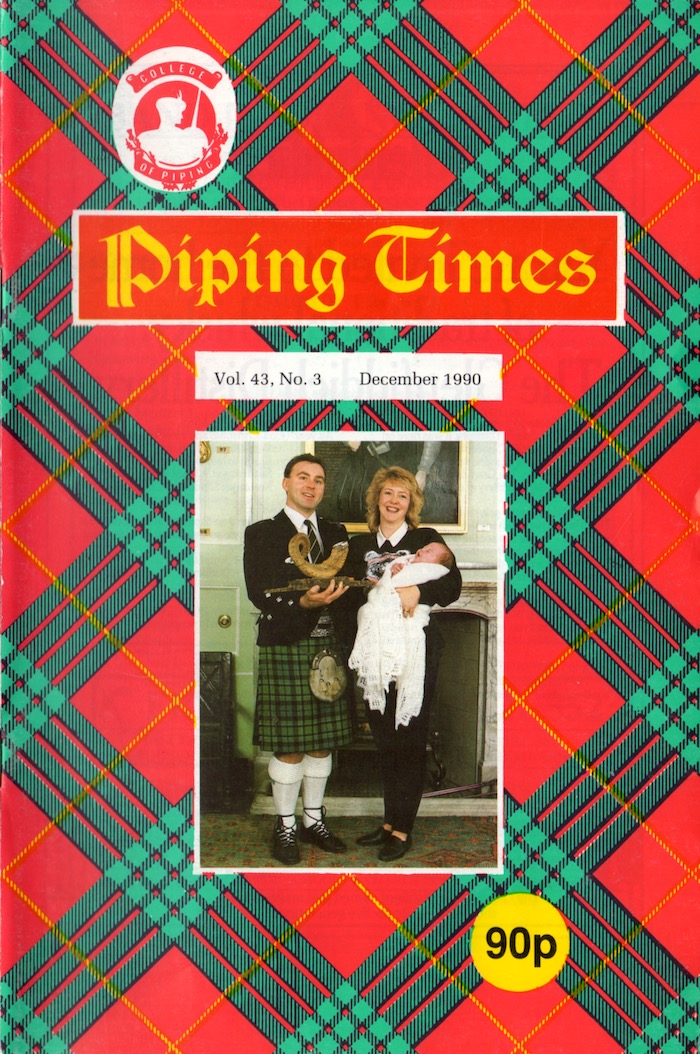

表紙の写真は我らが

Henderson 一家。Murray & Patricia

と、彼女が抱いている赤ちゃんは長女 Fiona

との事。次女の Faye

は未だこの世に登場する前ですね。 表紙の写真は我らが

Henderson 一家。Murray & Patricia

と、彼女が抱いている赤ちゃんは長女 Fiona

との事。次女の Faye

は未だこの世に登場する前ですね。Murray が手にしているホーンのカップと盾から推して、前年秋の Glenfiddich パイピング・チャンピオンシップでオーバーオール・チャンピオンになった際に撮影されたのでしょう。 P15 The Argyllshire Gathering - The Early Years は Part2。第2回大会の 1874年から1876年まで3年間の様子が、6ページに亘って詳細に描かれています。どちらかと言うと歴史的資料を整理し た、 という感じの記事です。 P21 James Matheson, Lairg はとあるパイパーの死亡記事。 興味深いのは、その中で、PS の飼い犬としての Willie Ross が、立場上、弟子たちに本来自分自身が演奏してきた正統的スタイルではなくて、PS の規範に基づいたスタイルを教えざるを得なかった事を伝える逸話が紹介されている事。William Donaldson の "The Highland Pipe and Scottish Society 1750 - 1950" に引用(P395)されています。 P26 John MacFadyen Rememberd は、第11回 John MacFadyen Memorial Lecture に関するレポート。 この年も4月20日に例年通りスターリング城で開催された由。 講演者は、ちょっと意外ですが、講演者として登壇は今回が初めてという Seumas MacNell。これまでは、どちらかと言うと主催事務方の中心人物として裏方に徹して、当人が喋るのは 控えていたのでしょう。 今月だけで13ページ(写真とイラスト7枚)で、次号5ページと併せて18ページの長大な記事です。 例によって講演の途中でゆかりの曲を演奏する役割を今回受け持つサポート・パイパーは、Malcolm MacRae と Andrew Wright のお二人。講演テーマは、 The MacArthurs,

Piper to the Lords of the Isles

スカイ島はトライデント(三又の鉾)の様な形をしています。The

MacCrimmons の拠点だった Boreraig や Galtrigal

が位置する最も西端の半島が Duirinish、有名な戦いの曲のタイトルとして出てくる中央の半島が

Waternish、そして、パイピングファミリーたる The MacArthurs

の拠点だったのが、東側の最も大きな半島Trotternish です。この講演録にはこの Trotternish

の右の様な地図が挿入されています。 スカイ島はトライデント(三又の鉾)の様な形をしています。The

MacCrimmons の拠点だった Boreraig や Galtrigal

が位置する最も西端の半島が Duirinish、有名な戦いの曲のタイトルとして出てくる中央の半島が

Waternish、そして、パイピングファミリーたる The MacArthurs

の拠点だったのが、東側の最も大きな半島Trotternish です。この講演録にはこの Trotternish

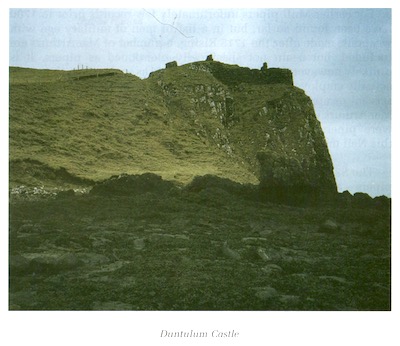

の右の様な地図が挿入されています。ところが、The MacArthurs ゆかりの地として文中に出てくる地名が全てこの地図に表記されている訳でもないので、地名が出てくるとその都度 Google マップで確認しながら読み進める必要がありました。ちなみに文中には次の様な地名が出てきました。Google マップでそれぞれの場所や現地の風景をチェックしてみて下さい。 Kilt Rock、Staffin、Duntuilm Castle、Potree、Borve、Uig、Monkstadt、Kilmuir(Museum)、Peingown、Hunglader。 最後に出てきた Hunglader という地が The MacArthurs の居住地。そして、 彼らのパイピング・スクールは Peingown に有りました。Duntuilm Castle は、昔の The MacDonalds チーフの居城であり、Monkstadt はその居城を住居として放棄した後の住いがあった場所との事。  北端の

Trotternish と南端の Sleat のみが The MacDonalds

の限られた領地で、スカイ島のその他のエリアは The MacLeods

の領地でした。両クランの間では争いが絶えなかったのですが、The MacDonalds

のお抱えパイピング・ファミリーたる The MacArthurs が興隆した時代は、およそ100年

に亘った両クランの争いがようやく治まった頃。 北端の

Trotternish と南端の Sleat のみが The MacDonalds

の限られた領地で、スカイ島のその他のエリアは The MacLeods

の領地でした。両クランの間では争いが絶えなかったのですが、The MacDonalds

のお抱えパイピング・ファミリーたる The MacArthurs が興隆した時代は、およそ100年

に亘った両クランの争いがようやく治まった頃。The MacArthur パイパーとして最初に名を知られているのは、Angus。彼は1733年の書類に "judicial rental of the Sleat and Trotternish" と書かれていて、領主に仕えるパイパーとして通常よりも安価な土地使用料を 認められていた事が記されている由。 Angus には Charles、Neil、Iain Ban という3人の息子が居ました。長男の Charles MacArthur がパイピング・ファミリーたる The MacArthurs の歴史の中で最も有名なパイパーです。しかし、現代の我々のとって最も重要な存在は、Charles の甥に当たる、初代 Angus の孫である Angus MacArthur です。  なぜなら、五線譜に書き下ろされた楽譜集としては、最も古い物の一つである MacArthur-MacGregor MS は、1820年に当時 80才を過ぎ既に死期も間近に迫っていた Angus MacArthur の口伝を、The MacGregors の偉大なパイパーの一人である John MacGregor が楽譜に書き下ろしたものだ からです。 Seumas の話がここまで至った所で、MacArthur-MacGregor MS に収録されている30曲のトップに掲載されている "The Big Spree" を Malcolm MacRae が演奏。演奏の前には Seumas によって、日頃聴いている PSスタイルとの相違点が説明されています。 暫し演奏を楽しんだ所で、Seumas はこの MS の意義について語ります。その中に出てくるピーブロックの性質を示した幾つかの表現に共感するので、一部を抜き書きします。 "It and all the tunes in the MacArthur Manuscript are written strictly in bars with time signatures, and yet we know that piobaireachd is never meant to be played as barred music. These writers(その前に言及している Joseph MacDonald と共に指している)were putting the free-flowing music of ceol mor - our unchained melodies - into a strict tempo form, which was of course entirely wrong. But what else could they do? They were only learning or being advised by other musicians about staff notation, and these other musicians were probably totally unaware of the unfettered nature of piobaireachd. As old Angus MacPherson used to say, 'You can't put a man's soul behind bars.' " (太字は引 用者) (マッカーサー写本のすべての曲は、拍子記号付きの小節で厳密に書かれているが、我々はピーブロックが決して小節に閉じ 込められた音楽として演奏されるべきものではないことが分かっている。これらの楽譜に書き下ろした人々は、ピーブロック の自由な音楽性、つまり、鎖につながれていないメロディーを、厳格なテンポの形に置き換え たのだが、もちろんこれは完全に間違っている。しかし、それ以外に彼らに何ができたというのだろう。彼らは五線譜を学ん だり、他の音楽家からアドバイスを受けたりしていただけだ。他の音楽家はピーブロックの自由な性質を全く 知らなかったのだろう。 Angus MacPherson がよく言っていたように、「人の魂を小節の間に入れ ることはできない」のである。) 現在、ピーブロック・ソサエティーが所有しているこのマニュスクリプトの原本は、NLS(スコットランド国 立図書館)で保管されている由。しかし、この楽譜は通常のパイプミュージックと比べて5線譜上で2線下に書かれている(⇒ 参照) ため、直に読み取るのは非常に厄介。そこで、今回演奏者として参加している Andrew Wright と Malcolm MacRae が 過去2年間を費やして全てを書き直し中。いずれは John MacFadyen Memorial Trust の 事業として出版される予定であり、全てのパイパーが容易に The MacArthurs の伝承したパ イピング・スタイルにアクセス出来る様になるでしょう、と誇らしげに紹介しています。 その成果がその後 2001年に Frans Buisman による詳細な解説付きでリリースされた "The MacArthur - MacGregor Manuscript of Piobaireachd(1820)" です(⇒ デジタル本)。つまり、実際のリリースまでには、この時から更に10年の 年月を費やしたという事になります。 この後、Seumas の話は The MacArthurs の中で最も称賛されているパイパーである Charles MacArthur に戻ります。ここからの下りには例の BBC のテレビ番組で Seumas が "Lament for Patrick Og MacCrimmon" を紹介する際に語っていた Iain Dall MacKay に関する興味深い逸話が出てくるので、本文をそのままカット&ペーストして引用します。  18世紀半ば(50〜60才頃)には Charles MacArthur の名声は非常に高くなっていて、Patrick Og の孫である Donald Ruadh MacCrimmon(1743〜 1825)は、"MacArthur's particular graces" を習得するために Charles MacArthur の下に半年間派遣されたと言われています。  Charles

は 1780年頃に死去。亡骸は Peingown の墓地に埋葬されています。 Charles

は 1780年頃に死去。亡骸は Peingown の墓地に埋葬されています。右の写真が墓碑ですが、これがちょっと変わっています。なんと、墓碑銘が途中で突然終わっているのです。 墓碑銘は次の通り。 "Here lie the remains of Charles MacKarter whose fame as an honest man and remarkable piper will survive this generation. For his manners were easy and regular as his music. And the melody of his fingers will…" 下半分には墓碑銘が刻まれる事なく放置された平らな石の表面が残されたまま。(MacArthur が MacKarter となっているのは、当時の綴りだと思われます。) 墓碑銘が途中で突然終わっている理由は次の通りだとそうです。 「この墓碑の費用を支払う立場にあった当時の MacDonald のチーフが、船で畜牛を Uist 島から Skye 島に運ぶ途中、船が沈没して溺れ死んでしまったのです。そのため、工賃の支払いがされなくなるのではないかと懸念した石工が、依頼された墓碑銘刻印の仕事 を途中で放り出した。」という顛末。 地域の伝承によると、当の石工はその後ちゃんと支払いを受けたという事。つまり、本来なら続きの墓碑銘を刻まなく てはならないはずのこの石工は、借りを残したままになっている訳です。 この後、Part1は Andrew Wright による "The MacLeans' March" が演奏されて締め括られています。ここでも、前と同様に Seumas によってこの曲に於ける PSスタイルと MacArthur スタイルの違いに関する解説付きです。 P43 The Origins of Ceol Mor and the MacCrimmon と大上段に構えられば、それなりにまともなピーブロックネタと思わされますが、実はちょっと冗談掛かったマユツバネタ。…と言っても、著者であるタスマニ ア在住の Colin Woodward 当人は、フェイクとしてでは無く、かなり真面目に書いている様です。 冒頭の書き出しから推して、以前にも投稿欄でピーブロックとバロック時代(1600〜1750)の西洋音楽との近 似性について論じた経歴がある様です。そして、今回の主役はクラムホルン。言わずと知れたあの釣り針の形をした中世のリード楽 器。 筆者はクラムホルンがバグパイプへ進化した経緯と併せて、クラムホルン奏者→マクリモン説を唱えます。曰く、クラ ムホンの綴りから Crumhorn → Krumhorn → Krummhorn → Cromorne → Cromon → Cremona と類推される由。そして、クレモナ在住の某クラムホン奏者がスカイ島に来訪し、クラムホンの奏法を駆使してピーブロックを創作した 由。 筆者はこの類推を「クラムホルンとハイランド・パイプのプラクティス・チャンターの類似性」から閃いたとの事で す。 |

|

P24 John MacFadyen Remmenbered は

Seumas MacNeill による講演の後半。Charles MacArthur の 2人の弟 Neil と Iain

Ban、そして、彼らの子孫について。以下、(大カッコ)は補足説明、(小

カッコ)は私のつぶやきです。 P24 John MacFadyen Remmenbered は

Seumas MacNeill による講演の後半。Charles MacArthur の 2人の弟 Neil と Iain

Ban、そして、彼らの子孫について。以下、(大カッコ)は補足説明、(小

カッコ)は私のつぶやきです。Neil は スカイ島を離れて、ある連隊のパイパーとして入隊。1757年に創設されたこの連隊は北アメリカや西インド諸島に遠征。Neil は1762年に連隊のキューバ遠征の際に現地で死去しまし た。 Neil の息子の John は、叔父の Charles のみならず、The MacCrimmons の一人からも指導を受けたと伝えられています。 彼はスカイ島を離れた後、エジンバラに出て商店(バグパイプショップ?)を 開きます。 1783年のあるコンペティションで、彼は The Highland Society of Scotland(HSS) から賞品のパイプを授与されます(優勝したとい う事?)。 その後、HSS 専属パイパーに雇われると共に、Professor of the Ancient Caledonian Music(ピーブロックの別表現?)と いう役職に 任命されます。そして、ハイランド連隊のためのパイピング・カレッジの創設に奔走しますが、果たす事はできませんでした。 HSS のために "The Highland Society of Scotland's Salute" という曲を作曲した彼は、1790年に死去。 2番目の弟 Iain Ban については多くは知られていません。1745年(Jacobite Rising)に際しては、Sir Alexander MacDonald of Sleat の パイパーとして仕えた彼は 1779年に死去。 ここで、Sumas は「(Iain Ban の)2人の息子は大変興味深い存在だが、そろそろ 3番目の曲に耳を傾ける時です。」と Malcolm McRae による "Nameless (A Lament )"(MacArthur-MacGregor MS No.20)の演奏に引き継ぎます。 Seumas がこの曲について次の様に紹介しています。 "It consists only of a ground and one variation but it is very effective and moving." この表現が的を得ているという事は、2020年6月14日の掲示板で紹介した Colin MacLellan YouTube Channel のこの音源で 確かめる事が出来ます。 Iain Ban の息子の1人 Charles2(叔父と区別するため)は高名なパイパー。1781年 の Falkirk competition に於いて2位に入賞しています(Jacobite Rising 〜 Act of Proscription からこのイベントに至る背景についてはこのサイトのあちこちに書いているのですが、どこだか思い出せないので、代わりにこのページをリンクしておきます。)。また、彼は、Robert Burns と親しい友人として、Burns にハイランド・パイプ音楽を紹介した人物として知られています。 しかし、Iain Ban の息子でより重要な存在はもう一人の息子 Angus。彼 は、Lord MacDonald のお抱えパイパーの地位を叔父の Charles から引き継ぎます。また彼は ジョンソン&ボズウェルの旅行記の中で、1773年に Clan MacDonald の居城 Armadale Castle 滞在中にバグパイプの演奏を楽しんだ際に演奏したパイパー。ジョンソン博士が旅行記の中で「Lord MacDonald は英国風(anglicized)なチーフである。」と書いている通り、このチーフは1796年にロンドンに拠点を移します。当然ながら Angus MacArthur もロンドンに伴い、そし て、1820年に亡くなるまでロンドンで過ごしました。 彼は演奏者として素晴らしかっただけでなく、優れた作曲者でもありました。彼の作品としては "Salute to Lady Margaret MacDonald" "Lament for Lady Elizabeth MacDonald" "Lament for Lord MacDonald" などが知られています。 彼の死の間際に(John MacGregor によって)書き下ろされた極めて価値のある貴重なマニュスクリプトには、彼と彼の一族の手になる6曲の他に 24曲が収められています。この MacArthur ス タイルは彼の弟子の一人である、Donald MacDonald に引き継がれています。  ここで、話題は一旦

Donald MacDonald に移って、次のようなエ

ピソードが紹介されます。 ここで、話題は一旦

Donald MacDonald に移って、次のようなエ

ピソードが紹介されます。Donald MacDonald 自身は偉大な演奏者という訳ではありませんでした。彼が1817年にエジンバラのコンペティションで優勝記念パイプを手にしたのは、68才の時。7回の チャレンジを重ねた後の事でした。つまり、多分に「長年の功績に対する褒賞」的意味合いを込めた授与と理解されます。しかし ながら、彼は歳をとっても極めて元気で、82才の時に "The End of the Great Bridge" を演奏。当時103才だった彼の父親はその時の息子の演奏について「Crunluath バリエイションがゆっくり過ぎる。」 と批評したと伝えられています。 講演は最後に The MacArthurs の終焉について触れられて終わります。 Angus MacArthur の死去により、Lord MacDonald/Lord of the Isles の お抱えパイパーは潰えました。彼の従兄弟に当たる、Charles 1 の2番目の息子 Alexander は Lord MacDonald に自身をお抱えパイパーの地位に就けるよう嘆願しますが、それは叶えられず、失意の内にアメリカに渡ったのでした。 講演は、Andrew Wright の演奏で、やはり ground and one variation のシンプルな曲 "The Bard's Lament"(MacArthur-MacGregor MS No.21)の演奏によって締め括られました。 P40 The Argyllshire Gathering - The Early Years は Part3。1877年から 1883年まで7年間の各コンペティションの結果やジャッジの名前が、5ページに亘って詳細に描かれています。 読者投稿欄からのネタを2つ。1つ目は P6 Morning Mail

から。フランス・ブルターニュからの投稿です。

2つ目は、2 月号で紹介し た「バ グパイプを聴いた時の動物たちの反応」をテーマにした投稿に対してのリアクション。4月号以来の第3弾が P49 Evening Post に投稿されていました。こちらはスペインからの投稿。カモメと牛の 反応について書かれています。 投稿者がカモメの巣の真近で演奏の準備をしている間、カモメたちは威嚇するかのように巣の周りで不規則に飛び 回っていたそうですが、いざ演奏を始めると邪魔する事無く聴き入っていたとの事。 牛の近くで演奏した際にはひどく慌てさせられた経験があった由。何故かと言うと、近くに居た友人が大笑いする ので、何かと思って様子を見てみると、なんと牛が脱糞していたそうです。投稿者は、恐らく牛は恐怖と嬉しさが混 ざりあった感情に囚われていたのだろう、と推測しています。 最後に投稿者は「象と鯨がバグパイプを聴いた時の反応が知りたいものだ。」と締め括っています。この件につい て誰かから投稿が有るのか、お楽しみです。 |

|

P20 The

Silver Chanter は、The 24th MacCrimmon Memorial

Silver Chanter Recital のレポート。(このイベントの詳細については過去のレポートを 参照願います。) P20 The

Silver Chanter は、The 24th MacCrimmon Memorial

Silver Chanter Recital のレポート。(このイベントの詳細については過去のレポートを 参照願います。)レポート執筆者は Dr. John MacAskill と共にジャッジも務めた Seumas MacNeill 自身。しかし、何故か今回の3ページのレポート執筆時には、心此処にあらず状態だったのか、情報の抜け落ちが多々目立ちま す。 そもそも、演奏者数も書かれていませんが、どうやら次の6人の様です。演奏者と(曲名)は次の通り。 Roderick J. MacLeod (Lament for Donald Doaghal MacKay)、Bill Livingstone(Lament for Donald Ban MacCrimmon)、Mike Cusack(Lament for Mary MacLeod)、Colin MacLellan(Lament for MacLeod of Colbeck)、Murray Henderson(曲名記載無し)、Iain MacFadyen(曲名記載無し)、 最後の2人については、それぞれのチャンたーの音色が Murry のは終始 dull で、Iain のは終始 thin だったと評しているだけで、肝心の曲名の記載が抜けてます。因みに、チャンターの音色が dull とか thin だという表現については初めて目にします。何と無く想像は付きますが、正確な意味は解りかねます。 その様な今回のレポートの中の一文で、私が唯一ビビッと反応した箇所は次の下り。 "Murray chose to play the third line in the Donald MacDonald style - God knows for what reason, for it is no improvement on the tune. There is sometimes a tendency for pipers who (come or came) from overseas to search for some obscure twist in piobaireachds but they should understand that the unusual is not necessarily the best." (太字は引用者) そもそもの曲名が抜けているのでレポートとしては不完全ですが、この一文から次の様な事が読み取れます。

"Three of the pipers this year came from the other side of the Atlantic." パイパーのメンツを見回すと、Mike Cusak(U.S.A.)、Bill Livingstone(Canada)、Murray Henderson(NZ)を指している様です。この 期に及んで Murray Henderson をよそ者と意識するのもどうかと思います。 さて、このレポートの最大のオチ(落ち)は、映えある The Silver Chanter の受賞者についての記載。授与者たる John MacLeod of MacLoed(Clan MacLeod のチーフ)から The Silver Chanter が授与された、という記述されているですが、肝心の受賞者の名前が抜けているのです。 その代わり、その文に続けて次の様に書かれています。 "〜、but it is only fair to say that whichever name he announced would have received general applause, because every one of these top pipers combined to give us a full evening of tremendous enjoyment, and at times spine-tingling satisfaction." 勘繰ってみれば、この年の受賞者はこの3人のよそ者の誰かだったのでは無いでしょうか。だから、敢えて名前を出さなかっ た…。う〜ん、もしそうだとすると、この時の Seumas はかなりの意地悪爺さんぶり発揮していた、と言えるでしょう。 P37 Pronunciation of Canntaireachd はその Seumas MacNeill によるピーブロックネタ。 Seumas は彼が最近リリースした教則本 "Tutor for Piobaireachd" の中で使ったカンタラックについては、PS Books の 中で使われているスタイルではなくて、The Campbell Canntaireachd MS に用いられている Nether Lorn Style のカンタラックを使ったという事。この記事の主旨は、その様にした理由についての説明です。 記事の量は2ページ半程有りますが、乱暴に要約すると次の様に主張しているのだと思います。

|

|

P13 Editorial

に Seumas MacNeill

の見識について、大きく首を傾げざるを得ない様な記述が見られました。 P13 Editorial

に Seumas MacNeill

の見識について、大きく首を傾げざるを得ない様な記述が見られました。パイプのかおり第 38話で紹介した George Moss の享年は1990年。つまり、この年なのですが、正確な月日は不明です。何故なら、George Moss に関しては、通常パイピング関係者が死去した際に "Piping Times" 誌上に掲載される追悼文はおろか、その告知すら無いからです。 その代わり、このエディトリアルの中で Seumas は "the late George Moss" という呼称を使いながら(つまり、この時点で George Moss は死去していた証。)、 「死屍に鞭打つ」様な主張を展開しているのです。 Seumas は先月号の The Silver Chanter のレポートの中で触れられていた、Murray Henderson が、曲の一部に Donald MacDonald Style の表現を取り入れる様な演奏(古い楽譜に立ち返ってもう一つの表現を試みる様な行為)が、いたく気に入らない様で、その様な 行為を "entirely wrong ways of playing the tunes." とします。そして、清く正しく伝承されてきた偉大な曲のにその様な間違った行いを施すのは "This is utter balderdash." と(わ ざわざ前後を改行してこの一行を強調しつつ)一刀両断に切り捨てます。 そして、「この様な流行の原因となったのは、"the late George Moss, a poor piper himself" の言動だ。」と主張。実 に辛辣な呼び方です。 さらに続けて「楽譜に書かれている通りに演奏すべき(という George Moss による?)主張」が如何に見当違いな事であるか、について厳しい口調(文調?)で連綿と綴ります。 「誰一人として、ピーブロックを楽譜に書かれた通りには演奏しない (Nobody plays piobaireachd the way it is written.)。楽譜は伝統的手法(口承)で教えられた演奏者が曲を覚えるために便宜的に使うためのもだ。」と 書きます。確かに、この事自体は一面では正にその通りです。 しかし、Moss を攻撃する主張としてはこれが本質的に 的外れだと思うのは、彼が異議を申し立てていたのは、古い楽譜に表現されていた本来の姿が、ピーブロック・ソサエティーの権 威者たちによって、ねじ曲げられたり、一つの形式に固 定化されたりした上、デファクトスタンダードとされて来た事に対するアンチテーゼだったからです。つまり「古い楽譜に書かれ ている本来の姿に立ち戻って演奏すべきである。」というのがその趣旨。 現代のパイパーが楽譜通りに演奏しない例の証として、古い楽譜に頻出する "D.C.Thema" や "D.C." マークを今では誰もが無視している事を取り上げて、次の様に強調します。 "These means that the Ground of the tune should be repeated at the point, but nobody, absolutely nobody, follows the instructions." しかし、この事は、ピーブロックという楽曲が、クランのチーフやメンバーたちに為の音楽として奏でられていた時代から下っ て、 PSが主導するコンペティションの課題曲に成り下がった際に、少しでも短く演奏する事が求められた結果です。各楽曲の本来 の姿がその当時の楽譜に書いてある通りであるという事は言うまでもありません。 この様な偏った書き様に憤慨しつつ読み進めていましたが、次の事例紹介から段々と興味深い内容に変わって行きます。曰く、 「1949年の Argyllshire Gathering の Gold Medal 部門に出場した P/M Robert T. MacKay of the Cameron Highlanders は、曲の最後に Ground のファーストラインを演奏して優勝した。この時に至るまで、あらゆるコンペティション参加者は曲の最後を、自分がどれだけ Crunluath を見事に演奏できるか、という事を誇示して(つま り、Ground には戻らずに)演奏を終えていた。」との事。そして、この時以来、 コンペティションに於いて最後に再び Ground のファーストラインを演奏する事が一般的になった、というのです。 一方で、それに続けて「誰一人として、Ground を最後に全部通して演奏したり、曲の途中で "D.C." と指示されていたとしても、その様に演奏する者は居ない。」と 書いています。 パイプのかおり第 40話で紹介した John Burgess のアルバムでは、マエストロは最初と最後に Ground を通して演奏しています。これらのアルバムは、1970年代にリリースされていますが、それについては一体どのように説明するつもりなのでしょうか? しかし、興味深いのはこれに続けて書き進めている次の様な下り。 「曲中で一度 Ground に戻る事は、曲の印象を全く変える。ある時、故 Alex Haddow は A Flame of Wrath for Patrick Caogach については楽譜通りに(Crunluath の前で一度 Ground に戻る)演奏すべきだ、と提案した。そして、その提案通りの演奏は驚くべきものだった。つい最 近のあるリサイタルでも、Willie MacCallum がその様に演奏して、全ての聴衆の心に強い印象を刻み込んだ。」 そして、更に次の様に続けます。 「Angus MacKay はこの様に 『Ground を Crunluath バリエイションの前に演奏するスタイル』を好んでいたが、Donald MacDonald はその点については、より一層強くこだわっていた。彼の楽譜集の中には、Ground を Crunluath の前だけでなく、Taorluath や その他のバリエイションの前でも繰り返す例が多く見られる。Clans' Gathering では最初の Ground の他に5回、The Rout of Glenfruin に於いては4回、演奏する様に記されている。」(前者については、DMの楽譜集に見当たらないので出所不 明です。) そして、エディトリアルの最後を次の様に締め括ります。 「全てのピーブロック奏者は、昔はそれが習慣であった様に、曲の途中で Groundを演奏する事を試みてみるべきだ(但し、コン ペティションは除いて…)。そして、一度録音して聴き直し てみたら良い。我々は新しいスタイルに 集中する余りに、本来の曲が持っているインパクトを失いがちだ。」 以上、紹介した様に、George Moss が提起 していた事柄に対する攻撃的な書き振りから始まったこのエディトリアルは、何故か後半になると急に変容。古い楽譜通りに演奏 する事を肯定的に捉えた書き振りに変わります。 Seumas はこのエディトリアルで、一体何が言いたかったのでしょうか? 最後まで読んで憤りは少し治まったのですが、冒頭で明らかになった、Seumas が George Moss(と、その主張)に対して持っていた認識に関しては、大いに失望しました。 ピーブロック・ソサエティーの設立に至った背景や設立となった主体、この組織がピーブロック文化に与えた影響(弊害)など につ いて私なりに推察した内容については、これまで折に触れ書いてきました。(参照記事⇒ その1、その2、その3 etc.…) そして、設立主体となった権威者たちが、自分たちが標準とするもの以外のスタイルに関しては極めて冷淡であるばかりか、あ る時は攻撃対象として潰しにかかった事は、パイプのかおり第39話の中で Simon Fraser に対する彼らの反応を紹介した下りなどで触れています。 Seumas MacNeill が CoP を立ち上げた 1944年というのは、その様な権威者たちが未だに大いに権勢を誇っていた時代(The Kilberry Book of Ceol Mor の初版は1948年)。大学講師とは言え平民出身の Seumas MacNeill がどの様な考え方を持ち、どの様な 立ち位置を取っていたか?については容易には推し量りかねます。 しかし、少なくとも 1985年9月号 The Professional Pipers Association の記事や 1989 年12月号 Editorial か ら読み取る限りの Seumas MacNeill 像が、その様な権威者たちの姿と重なる事はありません。ですから、私はこのエディトリアルから見えてきた Seumas の George Moss に対する認識とその対応については、大いに当惑させられたのです。 パイプのかおり第 38話の中で、この時から遡る事4年前の1986年に、Seumas 同時代のパイピング界の識者、ピーブロック・ソサエティーのチェアマンも務めた経歴を持つアマチュア・パイパー(つまり貴族階級)たる David Murray が Moss に対して、極めて好意的な視点からインタビューを行った事。そして、そのインタビューに同席した John D. Burgess が Moss の伝承してきたスタイルについて問われて、"Very comfortable, very comfortable 〜" と応じていた事を紹介しました。 Seumas MacNeill がこのインタビューをど の様に受け止めていたのかと思うと、複雑で哀しい気持ちがしてきます。 P26 The Argyllshire Gathering のコンペティションの結果は次の通り。 Gold Medal は 1st Brian Donaldson(The Vaunting)、2nd Donald MacBride(The End of the Great Bridge)、3rd Gordon Walker(The Prince's Salute)、4th Jonathan Gillespie(The Vaunting)。 Senior Piobaireachd は 1st Donald MacPherson(Lady MacDonald's Lament)、2nd Willie MacCallum(The Groat)、3rd Roddy MacLeod(My King Has Landed in Moidart)、4th Alasdair Gillies(Lament for Donald Duaghal MacKay)。 Donald MacPherson がこのイベントで1948年に初優勝して以来、今回はなんと15回目の優勝との事。恐らくこの記録は未来永劫破られる事はな いであ ろう、と記されています。 レポートの冒頭では Gold Medal 部門への参加者の半数以上が海外からの参加者だった事が報告されています。内訳は、参加者総数29人の内、カナダから7人、 米国から3人、NZとイングランドから2人づつ、南アと仏から1人づつの計16人だった由。 Seumas はこの所、ことある毎に海外勢 の進出の勢いの良さに懸念を評していますが、考えてみれば、それは一重に CoP を立ち上げた Seumas たちが積極的に海外でのサマースクールの開催を進め、ハイランド・パイプ文化の普及に努めた成果と言えるでしょう。仕掛けの張本人として素直に喜ぶべき状 況だと思うのですが…。  先月号

のレポートで肝心の The Silver Chanter の受賞者の名が抜けて

いる(意図的に抜かした?)と書きました。さすがに反省したのでしょうか、今月号には優勝した Colin MacLellan

の満面の笑みの写真を掲載しています。

そして、どうやら "Three of the pipers this year came from the other side of the Atlantic." の一人はこの人の事を指していた様です。つまり、さすがにこの 期に及んで Murray Henderson をよそ者扱いしていた訳ではない様です。しかし、Colin の 事をわざわざ Scots-born Colin MacLellan from Maxwell, Ontario と称して、現在スコットランド在住だとしても、そもそもNZ生まれのよそ者(MH) とは違う、とでも言いたいのでしょうか?  P32 Maybe, Just Maybe, You Can Learn Piobaireachd from a Book という長いタイトルの記事は、先月号でその最新教則本の中で用いたカンタックの様式について Seumas 自身が説明していた、"Tutor for Piobaireachd" に関するレビュー。書いてある通り、現在は pipes | drums という名になっているカナダのパイプ雑誌に掲載された Jim McGillivray による記事の転載です。量的には2ページ余り。 当然ですが、辛口の批評が書かれている訳が無く、耳障りの良い言葉が並びます。 中でも、私がこの教則本で最も気に入った "Piobaireachd is easier to play than macrhes, strathspeys and reels." という名言(ピーブロック名言集、パイプ のかおり第3話「ピーブロックに関するシェーマス・マックニールの言葉(その5)」)につい て、多くのパイパーがピーブロックに対して抱いているハードルの高さを拭い去る一文、として紹介し ているのが印象的です。 私が、このレビューで最も気になったのは、今となっては虚しく響く次の締め括りの一文です。 A salute to Seumas for this one. The Tutor for Piobaireachd is the latest in an impressive list of piping achievements that should rightfully garner him that long awaited M.B.E.(下線部:引用者) ハイランド・パイピングに対する貢献に対して、それまでにも多くの人が M.B.E. を授与されています。John D. Burgess 然 り、P/M Angus MacDonald や P/M Gavin Stoddart 然り。確 かに演奏技量や純粋なパイパーとしての活躍(後者2人は軍人としての功績も)等からすれば、これらの人々と は差があるでしょうが、世界中の一般人に対してハイランド・パイプ文化を広めたという功績からすれば、他の 誰よりも Seumas MacNeill が飛び抜けた存在である事は衆目一致する所。 それにも関わらず、Roderick J. MacLeod は NPC の代表になった後、ハイランド・パイプ教育機関の長としてのキャリア的には大先輩である Seumas MacNeill を追い越して M.B.E. を授与されました(パイパーとしてのレベルは前者の方がかなり上ですが…)。その時には、私は「どうして Seumas が M.B.E. とならないのだろうか?」と不思議でなりませんでした。 この締めの一文から推しても、Seumas が M.B.E. を授与される事は長い間(恐らく自他共に)大いに期待されていた事のようです。しかし、結果はご存知の通り…。 思うに、彼は成し遂げたその甚大な功績もさることながら、それ以上に多くの敵を作り過ぎたのでしょう。当 初、CoP の後継組織として構想された NPC の設立の際、関係者が間際になって初代代表の座を与えようとしなかった顛末に も、晩年の Seumas MacNeill を取り巻く状況が透けて見えます。 Seumas の愛弟子ともいうべき Jeannie Campbell(500号記念1990 年5月号表紙)は、その功績を称えられ 2014年に M.B.E. を授与されたました。その事を報じる pipes | drums の記事の中でも、その不可思議な顛末について 触れられています。20世紀パイピング・ワールドの謎 の一つと言えるでしょう。 P45 The Northern Meeting のレポートは、P26 The Argyllshire Gathering と併せてその Jeannie Campbell による記事です。コンペティションの結果は次の通り。 Gold Medal は 1st Greg wilson, NZ(The Vaunting)、2nd Alasdair Gillies(The Fingerlock)、3rd Donald MacBride, USA(My King Has Landed in Moidart)、4th Ronald MacShannon(The Blue Ribbon)、5th Eric Rigler, USA(The End of the Great Bridge)。 Clasp は 1st Alan MacDonald(The Unjust Incarceration)、2nd Alasdair Gillies(Earl of Seaforth's Salute)、3rd Murray Henderson (His Father's Lament for Donald MacKenzie)、 4th Roddy MacLeod(Craigellachie) |

|

この 30

年前の "Piping Times" シリーズも先月号で13年目に突入。これまで紹介した表紙写

真も、今月号で146枚目になりました。 この 30

年前の "Piping Times" シリーズも先月号で13年目に突入。これまで紹介した表紙写

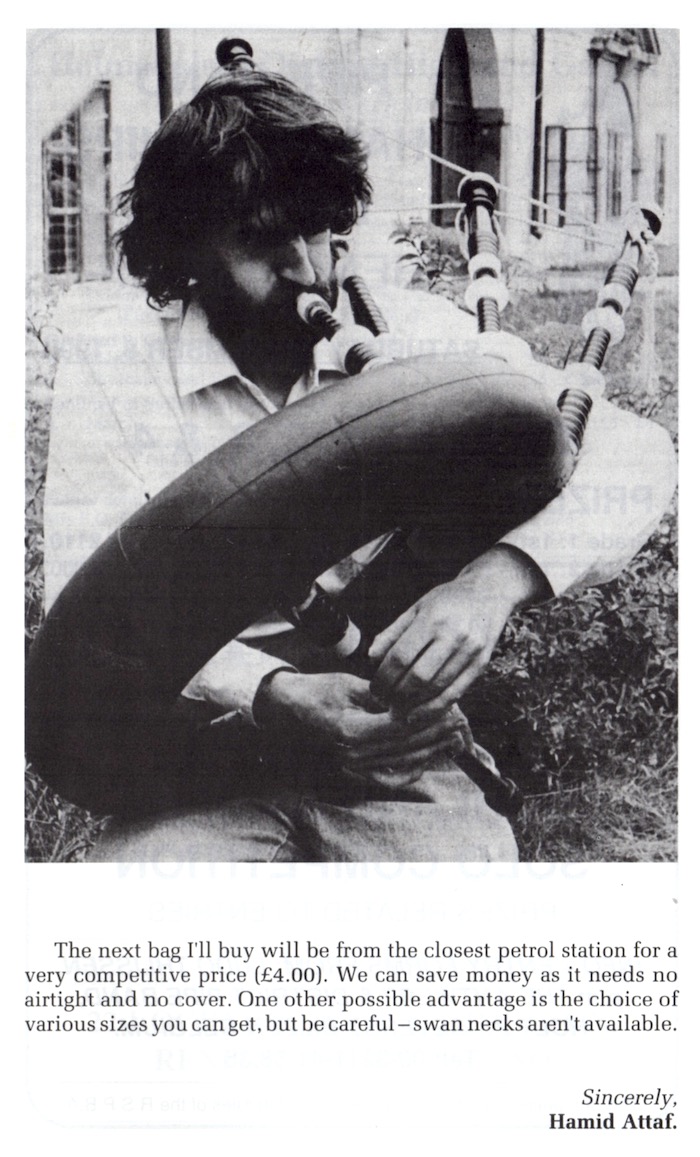

真も、今月号で146枚目になりました。振り返って見ると判ると思いますが、表紙写真に取り上げられているのは概して人物の写真(時には肖像画)が定番です。バグ パイプの一部や記念碑など、パイピングに関連する事象が登場する事が有りますが、それはごく例外的。ですから、人物が出て いない表紙写真だと「一体何だろう?」と思ってしまいます。今回は 1985年9月号以 来のワンちゃんの写真です。 写真キャプションには "Laddie - see page 49" と有ります。P49 Evening Post に目を通すと、2月号以 来続いている読者投稿シリーズ「バグパイプを聴いた時の動物たちの反応」の第4弾でした。(第2弾4月号、第3弾8月号) 米国ミッドランド州在住のこの読者の愛犬は Sheltie(シェトランド・シープドッグ)で、名前が "Laddie" との事。一見、そうは見えない風貌ですが、これは子犬の頃の写真だそうです。 そして、ハイランド・パイプの音が好きな Laddie が好きな曲は、言うまでも無く "Highland Laddie" というオチでした。 因みに Laddie の先代はさほどハイランド・パイプが好きでは無かったそうです。 しかし、名前だけは Larid of Loch Lomond を意味する "Lochie" という名前だった由。 毎号、所々のページ下端に数行の個人的な告知が出ています。多くは 特定の 年代のヴィンテッジ・パイプの売買に関する情報(求める or 売りたし)です。その他には "Piping Times" の特定の号を求めるなど、内容は様々。 しかし、この号の P19 に掲載されていた WANTED 告知は少々奇異な内容。一体、何が目的なのでしょうか?  (30年前とはいえ、個人情報に配慮して番地と電

話番号は消しました。)

P24 Piobaireachd は、タイトル的にはそのものズバリのピーブロックネタですが…。  リードによると、これまでにも幾つか紹介した様な、過去(1953年)の記事の再掲載との事。そもそもの記事のオリジ ナルは更に遡った1946年のある講演の様です。講演者 Francis George Scott は20世紀前半に活躍した作曲家。 "War or Peace" や "Lament for the Children"、"Bells of Perth" といった曲を例にとって「ピーブロックとなどの様な音楽か?」といった事について解説した内容です。講演の合間に Callum Johnston と Robert G. Hardie による演奏が披露された由。記事の量は4ページ。一部というだけあって、最後は唐突に終わっています。 非パイパー音楽家による、これまでピーブロックは聴いたことが無いような一般人向けのごく初歩的な講演なので、詳細に紹介 するまでも無い内容でした。 【2023/2追記】 2022年秋に "Piping Times" デジタル化完了を受け、1948年創刊以来の全てのバックナンバーを順次読み進めていて、この記事の著者である、Francis George Scott による、1953年に行われた極めて興味深い講演録に出会い、その講演録をパイプのかおり第42話(2022/10)で全文対訳で紹介し ました。 先日来、以前に紹介した記事を見返していて、この記事のリードを読み「あれっ、あの講演録はここに再掲載されていたの か…。つまり、2年前に一度目を通していたという事…?」と、2020年当時には殆どスルーした自身の不徳を恥じ入る気持ち に(一瞬)なりました。 しかし、改めて読んでみると、この講演録はパイプのかおり第42話で紹介した講演録とは全く別物である事が明らかです。講 演者とタイトルが同じで、講演時期も同じなので紛らわしい限りですが、リード文を読み解くと、どうやらこの記事はエジンバラ の The Saltire Society で1946年に行われた講演録の様です。つま り、1953年にグラスゴーの College of Piping で "repeated" されたというのは「同じ講演者が同じタイトルで講演した」という意味であり、そして、そ の講演録がパイプのかおり第42話で紹介した物だという事ではないでしょうか。何とも分かり難いリード文ですが…。 最初は、2020年の紹介文を書き直さなくてはならないと思いましたが、改めて読んだ後でも、1946年の講演内容に対す る印象は変わらないので、敢えて書き直しは致しません。しかし、この講演も決してつまらない訳ではないので、デジタル化の恩 恵を享受するためにも、一度原文に目を通される事はオススメします。 P32 The Argyllshire Gathering - The Early Years は Part4。 1884年から 1888年まで5年間の各コンペティションの結果やジャッジの名前が、4ページに亘って詳細に描かれています。  P40 Grain in Hides and Corn in

Sacks のサブタイトルは Campbell Canntaireachd

Setting。 P40 Grain in Hides and Corn in

Sacks のサブタイトルは Campbell Canntaireachd

Setting。この号の最大の収穫はこの記事(に派生した情報)。 それにしても、30年前にこのタイトルを目にしても、到底ピーブロックの曲名とは思わなかったでしょう。ピーブロックとし ては極めて異色なタイトルの曲です。 直近の PS Judges' Seminar に於いて、1991年のセットチューンの一つとしてこの曲が選ばれたとの事。 PS Book5 P153 に収録されている楽譜は、Angus MacKay's MS バージョンであるので、もう一つのバージョンである CC セッティングを紹介。(→クリックで楽譜拡大) 「ジャッジたちは、事前にこのバージョンについてもおさらいしておくべし。」という趣旨の記事です。AM セッティングとの違いなどについて、半ページほどの簡単な解説が書かれています。 筆者は John A. MacLellan。10月号で和かな笑顔を振りまいていた、 この年の The Silver Chanter 優勝者たる Colin MacLellan の父親です。 いつもの様に APC(現在は Pibroch Net)Music Material でこの曲の資料を確認したところ、アーカイブ・レコーディ ングとし て 1981 Geroge Moss の音源が紹介されていました。Peter Cooke による 30分余りのインタビュー音源で "The old style of ceòl mòr in comparison with the modern style." というタイトル。 実際にこの曲に話が及び、Moss のプラクティス・チャ ンターでの演奏が聴けるのは、29:00〜最後 31:53 のほんの僅かだけでしたが、全体を通してタイトル通りの極めて示唆に富んだ内容なので思わず聴き入ってしまいました。 途中で何ヶ所か「あれっ、どこかで聴いた事のあるやり取りだな〜?」とデジャビュな感覚に…。振り返ってみた所、パイプのかおり第38話で 紹介している Moss の "Scottish Tradition Cassette Series" (1982年リリース)の音源として、このインタ ビュー音源から多くの部分 が抜粋されているという事が判りました。 Moss のしゃべりは、確かに寄る年並に勝てず老人特有のモゴモゴした発声ですが、労働者階級のスコットランド人によくある「スコットランドなまりが酷くて到底聴 き取れない」という様な事はありません。Cooke の質問 も含めて2人共落ち着いた話ぶりなので、どちらかと言うと聴き取り易い音源と言えます。また、Moss の細部に至る記憶力の高さとプラクティス・チャンターでの再現力は驚異的。さすがに息切れして苦しそうなのはご愛敬です。時々「忘れてしまった…」などと トボ ケながらも、実際には極めて理路整然としていて、George Moss の 博識さが滲み出ています。 一方、これとは対照的に PS Book5P154 の解説ページでは、権威主義者たちの次の様な呆れるばかりの一文が目に留まりました。(太 字&下線は引用 者) "This tune is found in Campbell Canntaireachd and in Angus MacKay's MS. The present Editors never heard it played, and it has been (except for certain abbreviations) exactly as it appeared in Angus MacKay's MS." つまり「現在の編集者たち(複数)は、誰一人としてこの曲が実際に演奏され るのを聴いた事が無い」と、いけしゃあしゃあと書いているのです。なんだ、それは! 更に「AM's MS の楽譜と厳密に同じ」と書きながら(下 線部)内にサラッと「特定の装飾音は除く」と但し 書きする確信犯。双方を比較して見ると、taorluath と crunluath の表記がすっかり現代風に書き直されています。これは、オリジナルソースのみならず、"Original PS Books" とも大きな相違している点であるのはご存知の通り。 因みに、1934年リリースの Book5序文で、音楽委員会を代表して署名しているのは、A. CAMPBELL, Hon. secretary. つまり、Archibald Campbell of Kilberry その人です。 オリジナルの楽譜集やマニュスクリプト(MS)を収集する事が可能だった貴族階級や、それらを代々引き継いで来たごく限ら れたパイパーたちを除けば、一般人(平民)がそれらにアクセスするのは極めて困難だったと思われる時代。PS の権威ある楽譜集にこの様な書き方をされれば、それを見た誰もが「これこそ Angus MacKay's MS の譜面なんだろう。」と、考えざるを得なかったはず。これはもう意図的な文化捏造とも言える蛮行なのではないでしょうか。 当時のピーブロック・ソサエティーの実態と、「伝承文化擁護」のお題目の下に行われていた姑息な文化破壊の手法が、また一 つ明らかになった顛末でした。そもそものピーブロック・ソサエティーとは、その様な趣旨で設立され、少なくとも20世紀前半 までは、その様に運営されていた団体だったという事を、認識しておく必要があるでしょう。 |

|

この年の7月号では、前年秋の Glenfiddich でオーバーオール・チャンピオンになった際に撮影さ

れたと思われる、Murray & Patricia

Henderson とまだ赤ちゃんの長女 Fiona

の3人が表紙写真になっていたのは記憶に新しいところ。 この年の7月号では、前年秋の Glenfiddich でオーバーオール・チャンピオンになった際に撮影さ

れたと思われる、Murray & Patricia

Henderson とまだ赤ちゃんの長女 Fiona

の3人が表紙写真になっていたのは記憶に新しいところ。今月号では、この年の同イベントでオーバーオール・チャンピオンになった Willie MacCallum 一家が、そっくり同じコンセプトの家族写真で登場。パイピング・ファミリー・シリーズが微笑ましいですね。 P17 The Glenfiddich 1990 はタイトル通り、17回目を迎えた今年のコンペティションのレポート。 結果は以下の通り。(冒頭の印は過去3カ年の連続出場状況/★は出場/☆は初出場/_は 参加実績無し/順位はピー ブロック部門) 1st _★★ Mike Cusack "Park Piobaireachd No.2" 2nd ★★★ Willie MacCallum "MacNeill of Barra's March" 3rd ★★★ Murray Henderson "MacDoughall's Gathering"(79、80、85、89年の覇者) 4th __★ Colin MacLellan "Lament for MacLoed of Colbeck"(87年の初出場以来3年ぶり) 5th __★ Bill Livingstone "The Battle of Pass of Crieff"(86年以来4年ぶりの登場)  その他の出場者と曲名は次の通り _★★ Robert Wallace "Beloved Scotland" _★★ Alan MacDonald "Scarce of Fishing" _☆★ Gorden Walker "曲名不記載" _★_ Brian Donaldson "Lament for the Earl of Antrim" __☆ Greg Wilson(NZ) "My King has Landed in Moidart"(この年唯一の初出場) オーバーオールチャンピオンは MSRと両部門で共に 2nd

を獲得した(表紙写真の) Willie MacCallum で

した。いよいよ彼の黄金時代の幕開けです。一方で、この年の出場者の中に、86年に共に初出場を果たした Roderick MacLeod の名前は有りませんでし

た。

P28 The London Meeting はケルト暦的に言う所の新年(11月)最初を飾るロンドン・コンペティション、正式名称は "The 51st Annual Competition of the Scottish Piping Society of London" のレポート。 11月3日に開催されたこのイベントのレポートが、今年は早々に12月号に掲載されています。レポートの中で「このイベン トは、新しいシーズンの開幕を告げると共に、南部に於けるパイピング年間スケジュールのハイライト(highlight of the piping year in the south)である。」と書かれています。 Oban と Inverness のゴールドメダル取得者及び、過去の London オープン部門優勝者のみを対象とする、最も映えある Bratach Gorm の結果は次の通り。

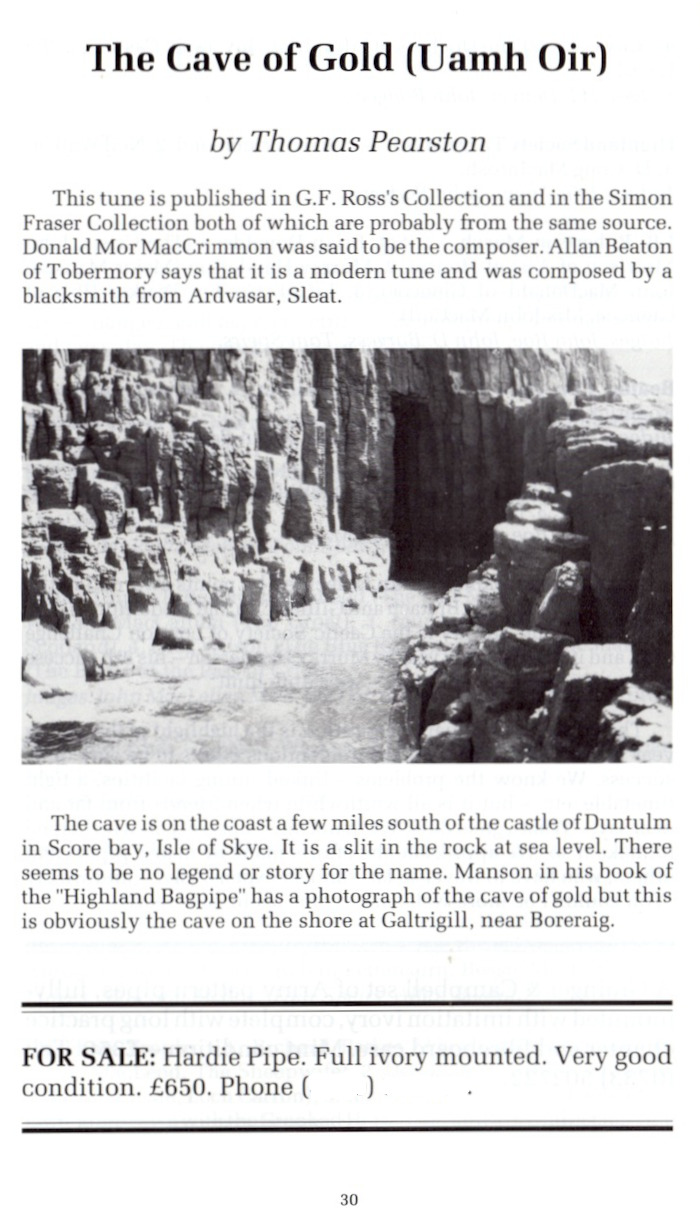

P30

The Cave of Gold(Uamh Oir)は言わずと知れたピーブロックのタイトル。ちょ

うど一年ぶりにあのThomas Pearston に

よる記事です。

この方お得意の、特定の楽曲に関係する土地を巡る「ピーブロック・サファリ」のシリーズ。幸いにも今回の記事は 中央に配置された写真が殆ど全部で、いつもの難解な文章は僅かに10行だけ。読解の苦労も最小限で済みます。面倒臭 いのでこのページをそのまま転載します。 グーグルマップでスカイ島の "Duntulm" の地名を検索して、投稿されている写真で現地の風景をお楽しみ下さい。この写真で見られる、あの有名なフィンガルの洞窟と似た、柱状節理の合間に開いた洞窟の写真は見当た らない様ですが…。  このページを丸のまま転載した理由は、先 月号で紹介した奇妙な告知のフォローの意味も あります。このページ下端にある様な告知が、正にこの当時のごくありふれた告知です。この様な告知であれば誰もが納得。 P31 Piobaireachd Society Seminar というタイトルになっていますが、詳しくは "PS Judges' seminar" 。1991年シーズンのセットチューンに関するジャッジ達向け のセミナーなので、内容紹介は省きます。 P32 The

John MacFadyen Memorial Trust は、基金の理事長たる Alasdair Milne

による記事。1979年1月に亡くなった、John

MacFadyen について 1979年

2月号の追悼記事に詳しい所。2ページ弱のこの記事は、彼の死去から程なくして創設されたこの基金の

10年余りの活動を振り返り、今後の活動計画について簡潔に紹介したものです。

そもそも、この基金の趣旨は故 John MacFadyen が深く関心を寄せていた事柄について、彼の遺志を継いで追求する事。具体的には "a greater understanding of piobaireachd amongst the public, more intense study into the history of the music and its relationship to other forms of Gaelic music(the harp, Geelic song, etc)." (下線部:引用者)と 記されています。 そして、この趣旨に沿ったこの間の活動(毎年スターリング城で開催されている講演&リサイタル、The Silver Chanter リサイタルへの支援、その他の様々なパイピング・コンペティションへの支援 etc.)について記述。 これら趣旨の前半部分に関する活動についてはそれなりに判っていましたが、今回の記事で特に興味深く感じたのは、 趣旨の後半部分(↑下線部)に関する今後の計画について、更に詳し く説明された以下 の記述。 It has in the past couple of years undertaken two further big tasks. The first, a dream of John MacFadyen, was to establish a research post in a University context into the connection between piobaireachd and Gaelic song. We thought long and hard about the right person to do this work - it needed somebody who has a mature understanding of piobaireachd and also Gaelic song. With the help of the MacRobert Trust, the Trust commissioned Allan MacDonald, one of the celebrated piping brothers from Glenuig in Moidart and winner of the Clasp at the 1989 and 1990 Northern Meetings, to undertake this research under the auspices of the School of Scottish Studies of Edinburgh University. Allan's work is nearing its conclusion and we hope to publish it in due course. この Allan's work は "The Relationship Between Pibroch and Gaelic Songs" というタイトルで、その後、1995年にエジンバラ大学の学位論文として発表されました。 そして、この論文は何故かケンブリッジ大学の Ross Anderson 教授が運営する Ross's Music Page というサイトに Allan MacDonald's Thesis としてアップされている事が、いつだったか APCのブログで紹介されていました。  あちこちに教授のものと思しき手書きのメモが書かれていますが、何よりも章ごとに分割さ れていて読み難いので、全部をバインドした形でこのサイトのサーバーにアップしました。興味のある方はどうぞお目通 し下さい(→カバーページからリンク)。全部で300ページ弱もある力作。私もいつか目を通そうとは思っています が、未だ果たせていませ ん。 記事では、これに続けてもう一つの big task について記述。それは、The MacArthur MS に関する解説本の出版です。そして、この時点では Andrew Wright が MS の楽譜を現代風の楽譜に書き起こす作業をしている事が報告されています。 ご存知の通り、その成果も後日 2001年に "The MacArthur - MacGregor Manuscript of Piobaireachd(1820)" というタイトルで出版されています。(⇒ パイプのかおり第27話参照) これらの経緯を知ると、Alt Pibroch Club の活動に繋がる様々なムーブメントは、ある意味で John MacFadyen の遺志を起点としていた、という事に気付かされます。1980年以降に徐々に盛り上がって来た「もう一つのピーブロック」を探求する動きの素地が徐々に見 えてきました。 さて、話は少々脱線しますが↑で紹介した記述の中、Allan MacDonald に白羽の矢を立てる際に 「The MacRobert Trust の助けを借りて…」と、 ある団体名が出てきました。この団体、恐らく「ゲール文化の保護や振興を目的とした財団」なのだろう? と推測。ネット検索してみたら、現在も活動している様で、財団のサイトが有りました。⇒ The MacRobert Trust ざっと目を通した所では、特段、ゲール文化の保護や振興を目的とした団体ではなさそうでした。ところが、記事作成 の作業を終えた後、改めてじっくりと目を通してみた所、この財団の創立者、Lady MacRobert に関する、悲 しくも極めて印象的なストーリーを知る事になりました。ABOUT THE TRUST → History 何とも、気丈な女性が居たものです。思わぬ所で、奇特な財団の存在を知った次第。 結局、Allan MacDonald と当時の財団との具体的な繋がりが明白に感じ取れる様な情報には行き当たりませんでしたが、恐らく、"Lady MacRobert wanted to provide the means and organisation to foster in young people the best traditional ideals and spirit, …" という彼女の意思に従って、当時の財団が Allan MacDonald の研究に対して共同支援したという事なのでしょう。 P34 "CH" in Canntaireachd は、↑のムーブメントの大きな担い手の一人でもあ り、上記 The MacArthur MS 解説本を執筆した Frans Buisman による記事です。 ページ数は4ページと、彼の論文としては軽い方ですが、例によってこの方な らではの極めて高度な内容故、私如き者には紹介不能。ご容赦願います。 P38 The Argyllshire Gathering - The Early Years は Part5。 1889年から 1892年まで4年間の各コンペティションの結果やジャッジの名前が、3ページに亘って詳細に描かれています。 |

|