|

"Piping Times"《1985年》

|

||

|

1984年の The Bratach Gorm に輝いたのは Brian Donaldson、曲は "I got a Kiss of the King's Hand" でした。 以下の順位と演奏曲は次のとおり。 前年と違ってこの年の参加者は全部で12人だったということで、この他の演奏者として、Roberrt Wallae、Murray Henderson、Andrew Wright、Gavin Stoddart、といった辺りがお馴染みの顔ぶれです。 お馴染みの顔ぶれといえば、P20 に Pipers from "The Piper's Tune" とタイトルされた写真があり懐かしい顔ぶれがお揃いです。1960年代に放映され ていたという BBC TV シリーズ "The Piper's Tune" の 関係者が、前年秋の Glenffidich チャンピオンシップに際してジャッジあるいはコンペティターとして顔合わせをしたので、ブレア城の客間で記念撮影をした由。

|

||

|

翻ってイギリスの VAT

は1973年4月に10%の税率で導入。翌年から一旦8%に引き下げられましたが、1979年に15%、1991年に17.5%に引き上げられて現在

(2015年)に至ります。 P17 THAT ! ! ! to VAT は、この当時それまでゼロ税 率適用だった本、雑誌、定期刊行物などの印刷物が適用除外にされそうになっていることに対する異議申し立ての記事。 「古くは19世紀半ばから現在に至るまで、本や新聞といった情報を広く伝えるツールに関しても様々な税金が課税されそう になった幾多の危機を、我々はその つど乗り越えてきたではないか。今回もこのような愚行は決して許すことはできない!」といってような論調で、様々な具体 例を紐解きながら、反対意見が粛々 と記述されています。 各方面からのこのような猛烈な異議申し立てが功を奏したのでしょうか、イギリスではその後も現在に至るまで印刷物に 対するゼロ税率適用は継続されています。

音楽理論に精通している方にとってはス〜っと入ってくる内容でしょうが、その方面に疎い 私にはちょっと難解。それでもなんとか読解できた範囲では、いくつかの点でピーブロックに関する重要なポイントが示され ているように思えました。 Jimmy McIntosh と Murray Henderson の共同経営会社 McIntosh & Henderson が分裂した旨について、P3 とP5に両者からの別々の全面広告で告知されています。

|

||

|

あの有名な、と言いつつその実幼い頃に映画のタイトルで見聞きした程度で、この戦いの詳しい経緯は知りません。そう いう時は知ったかぶりせずに即 Wiki頼り→ アラモの戦い(Battle of the Alamo)は、テキサス独立戦争中の1836年2月23日 - 3月6日の13日間にメキシコ共和国軍とテキサス分離独立派(テクシャン反乱軍)の間で行われた戦闘。 …とのことです。そして、アラモの戦いと言えばデヴィー・クロケット(Davy Crockett)の名前もお馴染みですね。 さて、200人以上の守備隊戦死者の中には複数のスコットランド人が居ましたが、その中で最も有名なのが John MacGregor という2等軍曹。 ある時、余興として「最も大きな騒音を出すコンテスト」が催された際には、彼の "strange, dreadful sound" のハイランド・パイプが文句なく優勝したと言い伝えられています。

John MacGregor は、Prince Charles Edward のパイパーを勤め

た John MacGregor

の孫にあたります。(祖父の)John MacGregor

は1781年の Falkirk Competition で3位を獲得。ちなみにその時に優勝したのは彼の息子 Patrick MacGregor でした。 オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on December 20,

2019) ハムレットの有名な独白にかけた P17 To B or not to B はパイプのかおり第33話で話題にした、誰もが呪うあの D-Taorluath の B-gracenote に関する話題。 そこに追記し たように、1988年のピーブロック・ソサエティー・カンファレンスに於いて D-Taorluath を(B-gracenote ではなくて)D-gracenote で演奏することについて論議されています。具体的には、1986年の Oban(Argyllshire Gathering)の senior piobaireachd 部門の優勝者がそのような指遣いで優勝したことや、Donald MacLeod はそのようにして演奏していたと いうことが暴露されていました。 今回のこの記事の中で筆者 Ian K. Murray は「私のピーブロック演奏技量は人類学的に言うとネアンデルタール人レベルでしかな い。私の技量が新石器時代にも到達できない大きな壁の一つが D-Taorluath に於ける B-gracenote を明瞭に演奏できないことである。」…と、面白い比喩で嘆きます。 そして、「いっそのこと D-Taorluath の出てくる曲を避けて先に進むという手段もあるが、そのような臆病者の振る舞いは潔しとしない。そしてその選択は多くの偉大な曲の演奏を諦めざるを得ない ということを意味する。」と悩める心情を吐露します。 さらに続けて「D-Taorluath や D-Crunluath を D-garcenote で演奏することは道徳的、倫理的に道義に反することで、ケルト人としてこれほどまでに卑劣な行為はない。」… と、正にハムレットを気取ったかのように大げさに逡巡します。 しかし、彼は見てしまったのです。 「B-gracenote を避けるというトップパイパーのこのような行為が、一切のお咎めを受けるばかりか称賛を受けることが出来るのであれ ば、D-garcenote が選択肢の一つとして受け入れられるということであろうか? もし、そうであるのならばそのニュースは広く知らしめ られるべきであろう。それは B-gracenote の呪縛に囚われている多くのパイパー達にとって、くびきから解き放たれてより多くの曲を演奏できるようになることを 意味して、なによりも朗報である。」 「囚人たちを解放する唯一の権威を持つのはピーブロック・ソサエ ティーである。彼らはこの件について見解を示すべきではないか?」 最後に筆者は「私も新たな見解が出されることを期待する一人である。 そうすれば、私は60才になる前にクロマニヨン・ピーブロック・プレイヤー程度には成れることであろう。」と 締めくくります。 どうやら、Ian K. Murray のこの記 事が火付け役となって、1988年 Piobaireachd Society カンファレンスに於ける議論に結びついたのではないかと思われます。 →

関連記事※1("Piping Times" 1985年5月号) P26 The History and Art of Angus MacKay のタイトルと序文は次の通 り。この記事と関連してこの号の表紙は Angus MacKay of Raasay の肖像画です。

…ということで、その当時は絶版になってしまっていた “Piping Times”1950年6月号(Vol.2/No.9)〜に掲載された Archibald Campbell of Kilberry による Angus MacKay of Raasay に関する連載記 事の35年ぶりの再掲載。翌4月号と併せた2回シリーズの第1回目で、今回の7ページと次号の3ページを合わせて10 ページのボリュームです。文体から推してどこかでのレクチャーの講演録と思われます。 Angus MacKay of Raasay に 関するまとまった資料としては、1994年のピーブロック・ソサエティー・カンファレンスに於ける Seumas MacNeill によるレクチャーの講演録があります。 ピーブロックの歴史を語る上で欠かすことのできないこの重要人物については、共に非常に濃い内容のこれらの資料に基

づいてパイプのかおりでじっくりと紹介することが必須だと思われます。…ので、今回の記事についての内容紹介はいたしま

せん。(…と、手抜き&先送りしていましたが、↓にオリジナル記事がアップされましたので、どうぞお目通し下さい) |

||

|

オリジナル記事 ⇒ Bagpipe News(on December 28,

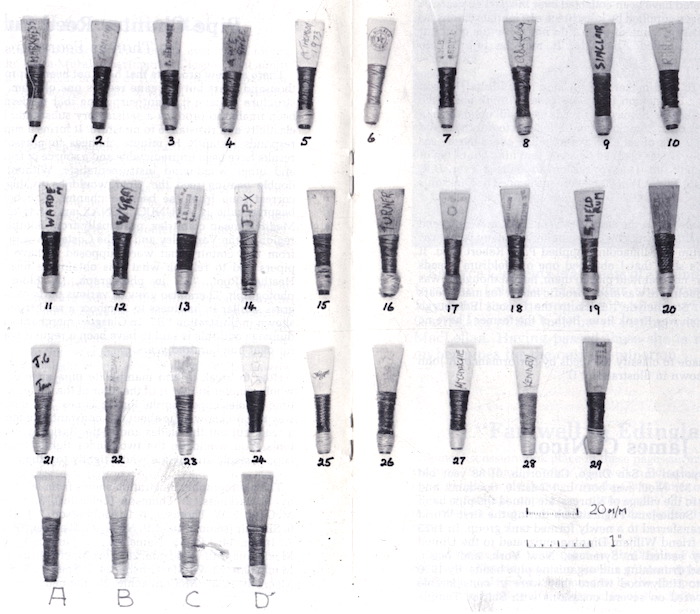

2019) P27 Pipe Chanter Reed Survey は Thomas Pearston

による、この人にしては珍しいハードウェアに関するレポートです。 その当時までの最も偉大なリードメイカーは、 Peter Henderson

にリードを供給していた John Dickson

という人だと書かれています。 通常、リードはフランスやスペインの地中海沿岸産の Cane "ARUNDO DONAX"

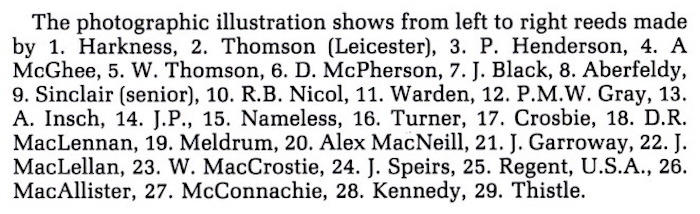

を素材としていますが、そうではなくてイギリス本土で入手可能な植物で作られた例もあったようです。 また、グラスゴーに出入りする商船が積荷のクッション材として Cane を使っていたことから、実は過去100年以上に渡ってリード素材の主な供給元としてそれらが重宝されていたという興味深い話も紹介されていました。 P37 MacIntosh and Henderson は、2月以降の毎号に宣伝が掲載されている彼らの共同経営体が分裂した件に関する記事です。 詳しい経緯や年代は調べていませんが推測するところによると、ニュージーランド出身の Murray Henderson は、スコットランドに拠点を 置いてパイピング・シーンで活躍。Patricia と 結婚した後、ある時点で夫妻で米国に移住。その地で同様にスコットランドからの移住組である Jimy MacIntosh と共同でディストリビューター を立ち上げ経営していたのではないでしょうか。 この時点でこの共同経営体が分裂することになったのは、 Murray & Patricia Henderson 夫 妻が活動拠点を再びスコットランドに戻すことになったからのようです。この記事の論調としては "We in Scotland are delighted to welcome the Hendersons back again." と書かれ、「メジャー・コンペティションもさらに活況を呈するようになるだろう。」と二人の帰国を大いに歓迎している様 子が伺えます。 一方、Jimy MacIntosh はプライベー トで前年(1984年)秋に自身も優れたパイパー&ダンサーである Joyce MacFarlane と いう女性と結婚。オフィシャルには科学・工学・コンピューター・サイエンスに於ける全米の中心に位置するピッツバーグの カーネギー・メロン大学のパートタ イム・ポストに就いたということ。当然ながらパイピング・ライフも継続している訳で、公私ともに新世界での暮らしを満喫 している、と紹介されています。 P41 The Eriskay Ski Lilt

はこんなショット。キャプションも載せたのでお目通し下さい。

|

||

|

定期刊行物に欠かせないのはいわゆる読者投稿欄。“Piping Times” に

もほぼ毎号設けられています。しかし、そのコーナーのタイトルは何故か一定せず毎号の様に様々に変化。 ところが、シェーマスもここへ来てそんな気紛れなタイトル付けに終止符を打ったようです。先月1985年4月号から 登場している "Morning Mail" と "Evening Post" というのがそれ。 読者からの投稿を巻頭と巻末の二ヶ所に分けて掲載。「朝便・夕便」というそのタイトル、さしずめ新聞の「朝刊・夕刊」と いったところでしょうか。二つに分 けられてはいますが、かと言って投稿内容によって分けている様でもなく、単に投稿欄が一ヶ所に多く固まらないようにとい う工夫のようです。 "Morning Mail" の方は正に巻頭、幾つかの 宣伝や簡単な告知と共に目次ページの前に掲載されています。 シェーマスはこのタイトルと配置が大いに気に入ったようで、以降は1996年4月の彼自身の死去によって編集長が交 代するまでの間この体裁がずっと続きます。 さて、早速この号の P6〜 Morning Mail からある投稿をご紹介。

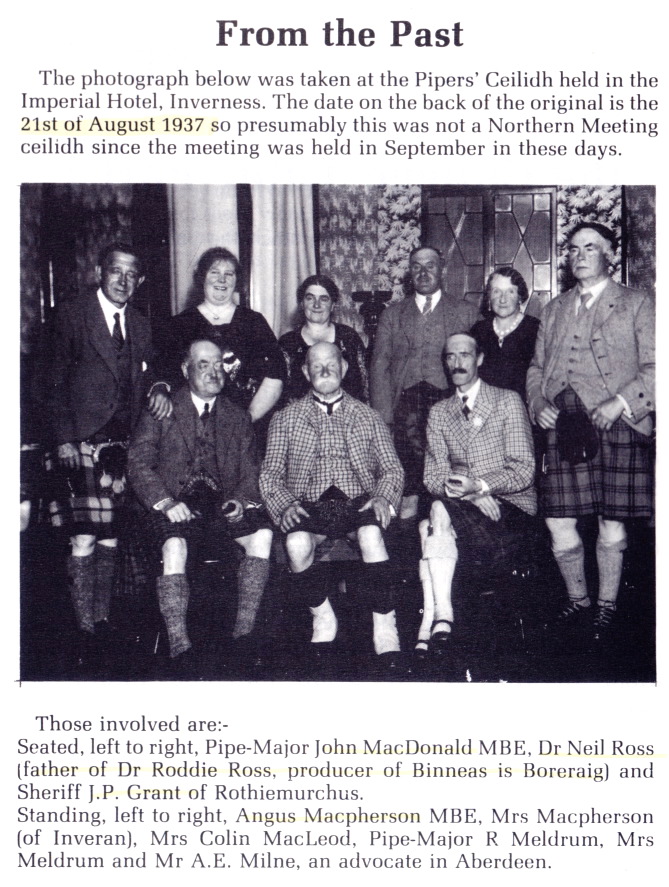

そうです、3月号の To B or not to B に対する(共感の)投稿です。 それにしても、文中で紹介されている John MacFadyen の回答は全く回答になってない何とも突き放した言い方。そして、Seumas MacNeill の編集長コメントも直接的で 刺々しいですね。この方、この様に何かにつけて自説と相反する意見を徹底してやり込めるので、生前少なからぬ人から煙た がられていた事が頷けます。 1984 年5月号でその背景を紹介しましたが、3月9日に開催されたという1985年の P17 Uist and Barra Contest のピーブロック部門では、Fred Morrison が "Beloved Scotland" の演奏で優勝しています。ちなみに競ったパイパーは20人。2位は後日のピーブロック・ソサエティー・チェアマンたる Andrew Wright の "The Earl of Seaforth's Salute" でした。 P35 From the Past は1937年に撮影されたという貴重なショット。当時の錚々たるマエスト ロ・パイパーとその関係者が勢揃いです。有名な曲のタイトルになっているご婦人も…。

最後に上の写真の次ページ、P36の CoP 自身の全面広告をご紹介。この後、CD-ROM の時代を経て現在はインターネット経由ですが、この当時はこれが時代の最先端でした。

|

||

|

現代ではこのようなイベント開催情報もインターネットで容易に取得することができますが、この当時はこのような一覧 が大層重宝されたことは推して知るべしです。 その他の記事としては、既に開催された各種コンペティションのレポート、4月26日に開催された P21 The John MacFadyen Lecture と3月末に催された P35 Piobaireachd Society Conference のレポートが重要です。 表紙写真もこの催しに関連していて、 The John MacFadyen Lecture の際に演奏を披露したマエストロお二人。 John MacLellan 御大は、心臓の病気 で一時は二度とハイランド・パイプを演奏できなくなるのではないかと懸念されていたとのこと。このイベントの際には、そ んなシリアスな状況から見事にリカバリーされ素晴らしい演奏を聴かせてくれたそうな。 先月号で、読者投稿欄のタイトルと体裁が新しいスタイルに固定化した、というような紹介をしましたが、ちょっと早と ちりだったようです。この号では早々にひねくれタイトルが復活。なんと、P52 The Customers Seldom Write という新バージョン。その通り、投稿はたった の二つだけ。でも、その実、これはあくまでもエディターの一存で他の記事をてんこ盛りにした結果だと思うのですが…。 |

||

|

曰く、前列中央の白スパッツの人物は Dr. Neil Ross ではなくて、P/M R. Meldrum という人。後列右端に立っている 人こそが Dr. Neil Ross だそうです。 P32 50 Years of Judging は先月号に概要がレポートされていた The John MacFadyen Lecture に於ける James Campbell of Kilberry の講演 録。自身の50年間に及ぶジャッジ人生を振り返っています。9ページというまとまったボリュームが有り、なかなか興味深 い内容でした。興味深いというのは、パイピング・コンペティションに於けるジャッジの属性の歴史的な変遷が見えてきたか らです。 そもそもパイピング・コンペティションというのは、中世のクランチーフたちがそれぞれの

お抱えパイパー達の腕を競い合ったことが起源だと思われます。 James Campbell の 父親、Kilberry Book of Ceol Mor の編者である Archibald Campbell of Kilberry は1984年 12月号で 紹介したとおりの人物。クランチーフの伝統を受け継ぐ典型的なハイランド領主です。ハイランド・パイプの演奏を嗜み、マ エストロ・パイパーたちから手ほど きを受けて演奏技量を磨いたとしても、それはあくまでも文化を守る擁護者として学究的探究心からのこと。下々のパイパー たちに交じって自身がコンペティ ションで技を競う、などいうことはしません。時代が下っても、彼ら貴族階級に属する人々はパイパーに技を競わせる側で あって、コンペティションに於いては 常に審査する立場です。 そんな父親の下で、James

Campbell はジャッジとしての帝王学を学び始めます。 通常「アマチュ

ア」という言葉からは「素人愛好家」といった意味合いで、プロフェッショナルよりもランクが劣るよう

に

イメージしがちです。しかし、この場合アマチュアとプロフェッショナルという用語の意味するところは、ある分野に於ける

習熟度の高低を示すのではなく、社 会的地位によるカテゴリーの別を示していると考えるべきでしょう。 ドラマ「ダウント

ン・アビー」の中で印象的なシーンが有りました。想定されていた相続人がタイタニック号の沈没により

死去したことを受けて、お屋敷(クローリー家/グランサム伯爵)の新たな相続人として登場した青年(マシュー)が、これ

まで通り弁護士の仕事を続ける意向

を示した時、英国の名女優マギー・スミス演じる先代グランサム伯爵夫人(バイオレット)が「貴族が仕事をするなんて非常

識極まり無い」という様な言い方を します。 確かに、ドラマの中では当主グランサム伯爵が領地や屋敷を適正に維持・管理・運営するこ とによって村人達の雇用を守り つつ、先代から引き継いだ資産を次代につつがなくバトンタッチするための苦闘が描かれています。20世紀初頭の激動の変 化に翻弄されつつ、伝統と変革のバ ランスに悩みながらもなんとかして一族の生き残りを模索する姿です。 そんな貴族たちは経済面と同様に文化面でも地域文化のよき理解者でありかつ擁護者たる 「アマチュア」として、あくまで もボランティア精神の下、その道に専従する下々の者が「プロフェッショナル」足り得るように取り計らう事こそが、自分た ち上に立つものの務めであると考え るのではないでしょうか。

ダウントン・アビーでも描かれているようにその当時のイギリスは、第一次世界大戦を経て 財政的に逼迫した状況に陥り、 貴族階級に対する税の優遇措置が大幅に削減されました。貴族階級もそれまでのように悠長に構えて居られなくなり、否が応 でも自ら汗して稼がなくてはならな くなったのです。上手く稼げなければ領地を切り売りし、最後には破産へと…。ドラマのシーズン3には正にそのような状況 に至って広大な領地を手放さざるを 得なくなったスコットランドのある貴族が登場しています。 そのような状況下では、多くの貴族にとって文化の擁護者を務めるといった余裕が無くなる

のは理の当然。パイピング・コンペティションのジャッジを悠々と務められるような有閑な「アマチュア」の数が激減した事

は想像して余りあります。 1865年生まれで、Gamekeeper(猟場の管理人) をしていた John MacDonald は、Archibald Campbell たちがピーブロック・ソサエティーを立ち上げた1903年当時、油の乗りきったパイパーとして活躍していました。そし て、様々な成功を収めたコンペティ ターとしての活躍だけでなく、ピーブロック・ソサエティーが各地で催したパイピングスクールの講師や、ソサエティーが軍 と話しを付けて始めた明日のパイプ メジャーを育てるためのパイピングスクールの講師としてパイパーの育成に多大な貢献をした功績が認められ、MBE を授けられたとのこと。また、王に仕えるパイパーにも命ぜられ、いわば、その他のプロフェッショナル・パイパーとは一線 を画した存在でした。 James Campbell は

ある時は父親の Archibald Campbell や

その他の先輩アマチュア・ジャッジ、また別の時には John

MacDonald と

ともにジャッジを務めてはジャッジ技量の研鑽に励みます。とは言っても、当初2年間は Ceol Beag

しか審査させてもらえなかった由。初めて Ceol Mor の審査を受け持ったのは1937年の Lochaber

Gathering に於けるコンペティションだったとの事です。その際の他2人のジャッジは父親の Archibald Campbell と John MacDonald だったというのですから、つまり

は正に名目だけのピーブロック・ジャッジ・デビューです。 講演では、第2次世界大戦挟んだ戦前戦後のパイピング・シーンに関する興味深い思い出話

が多く語られています。Robert

Reid、Malcolm MacPherson、John Wilson、Bobs of

Balmoral などが活躍した戦前は言うまでもなく、戦後も John MacLellan、Donald

MacLeod、Donald MacPherson、John Burgess な

どなど1940年代、50年代と才能あるパイパーたちが続々登場し活躍します。 この問題を解決するためには John

MacDonald of Inverness の先例のように、プロフェッショナル・パイパーの

中からジャッジを補充するしかありません。現代で考えればごく自然で簡単なことと思われるでしょうが、James Campbell は

「30年前(1950年代半ば)の時点ではそれは決して簡単なことでは無かった。」と主張します。彼の言い分は、良くも

悪くも長年に渡ってコンペティター

一筋であり続けたということは(つまり、常に他のパイパーと競っていた訳ですから)必ずしもジャッジとして適任とは言い

難い。ジャッジとなるためには、頑

固な保守主義者から進歩主義者まで、全てのパイピング関係者から幅広い尊敬を集めなくてはならない。そのような資質を

持ったプロフェッショナル・パイパー

はそうは見当たらない、といったようなもの。(「下々の者の中にそのような高貴な人間が居ると思うか?」と懐疑する差別

意識が垣間見えます。) そして次の段階として、比較的若いうちにコンペティターとしての活動を切り上げて、早々

にピーブロックの学術的な側面への関心を強めるような人が出現し始めた。そのような人材が複数現れ、強い抵抗にも会わず

平和的にジャッジの地位に収まるようになったと回想します。 エピソードの一つとして John

MacFadyen

が「プロフェッショナル・パイパーの生涯には3つのステージが有る」と説明していたことが紹介されています。 John 自身にとっての第1ステージは〜1950年代、第2ステージが1960年代、そして1970年代に入ると早々に第3ス テージに入りました。そして、「名 声、豊富な知識と柔軟な思考」といった受け入れ側の望む全ての資質が完璧に備わっていた彼はなんら問題無くピーブロッ ク・ソサエティーのジャッジ団の一員 となります。 彼はこの第3ステージで2つの大きな成果を残したと高く評価されています。一つが、ピーブロック・ソサエ ティーの出版物の歴史の中でエポックメイキングなものである Book13 の編纂を Archie Kenneth とともに尽力したこと。もう一つが、彼の提唱によりピーブロック・ソサエ ティーの年次カンファレンスが始まったこと。1972年から始まった年次カンファレンスによって「ア マチュア・ジャッジとプロフェッショナル・ジャッジの壁は完璧に過去のものとなった。」と James Campbell は回想します。 現代のパイピング・コンペティションのジャッジとコンペティターとの関係というのは、体

操競技やフィギア・スケートな

どのそれとほぼ同様の構造になっています。しかし、うすうす察してはいましたが、そのような構造というのは、実はほんの

つい最近になって醸成されたこと だった、ということが明らかになりました。 |

||

|

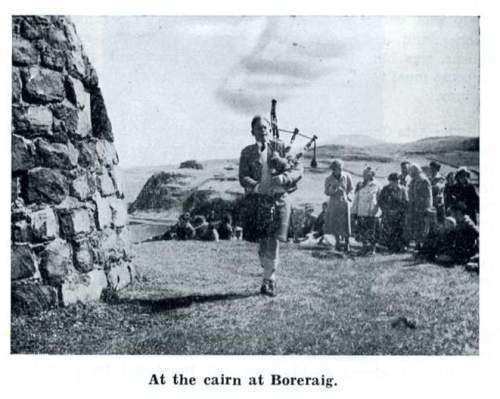

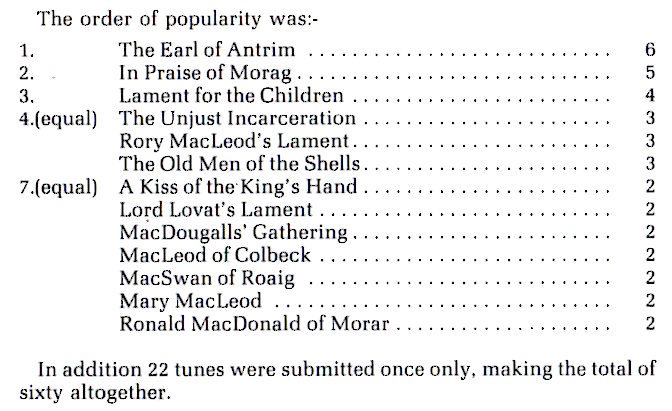

Seumas MacNeill にとっても、この

由緒ある建物と石碑の管理者として、季節の良い毎年春のスカイ島への小旅行は、楽しくも喜びに満ちた旅のようで、毎年紙

面に楽しげな旅レポートを掲載。 P24 Piper's Choice は1984年の Grant's Championship に於いて、10人のエントリー・パイパーたちが、自らのレパートリーとして選んだ6曲の人気ランキング。 ピーブロックの部門では The Earl of Antrim を選んだパイパーが6人。続いて、In Praise of Morag が5人。Lament for the Children が4人ということ。 複数のパイパーに選ばれた曲の一覧とランキングは次の通り。 |

||

|

この記事の内容に入る前に、当時に至るパイパーの置かれた状況を思い描いてみましょう。そのためには近代に於ける 「パイパー」という立場を「労働者階級の一つの職種」と位置付けて思いを巡らせてみ ると理解し易いと思われます。 7月号の記事で紹介したように、近代化に伴って貴族階級の 立ち位置が大きく揺らぐ中で、パイピング・コンペティションの位置付けも大きく変化しました。コンペティションに参加す るパイパーの属性や動機も大きく変化します。 当初、コンペティションに参加する(させられた?)のは、貴族のお抱えパイパーに限られていた事でしょう。当時はパ イピングに専念が出来て、優れた技量を持ち得たのはそのような立場のパイパーだけでしたから。 ところが、ビクトリア女王の鶴の一声で19世紀に軍楽隊としてのパイプバンドが誕生すると、職業パイパーの就職先として 軍隊が大きな位置を占めるようにな ります。軍としても隊員たちのモチベーション維持のため、積極的にコンペティションに参加させて技量研鑽を図ったことは 容易に想像できます。 20世紀に入ると、趣味としてのパイピングが一般化し、職業パイパーではないにも関わらず高い技量を持つパイパーが

出現。そして、そのようなパイパーたちは当然のようにコンペティションにも参加するようになります。 さらに時代が下り20世紀半ば、2度の世界大戦が終焉し庶民の暮らしもようやく安定して来るに従い、趣味としてパイ ピングを嗜む人口は都市部の人 々にも急激に増加したと思われます。その結果、コンペティションに参加するパイパーの属性も職業パイパーの他は田園地帯 の第一次産業従事者よりも都市部の 自営業者やサラリーマン、さらには、医者や学者といったインテリ層の比率が増加したことは想像に難くありません。貴族の インテリと違って、平民出身のイン テリ層はパイピングを愛好する延長上として、自らコンペティションに参加するのはごく自然な流れだったと推察されます。 それはつまり、私たちが知っている 現代のパイピング愛好家たちのごくありふれた姿です。 20世紀に入ってパイピング愛好家の属性と行動が大きく変化する中でのコンペティションのジャッジの変容について知 ることが出来たのが7月号の記 事でした。ところが、貴族のアマチュア愛好家の専用席であったジャッジ席が下々の者に解放されるようになっても、コンペ ティターたちの立ち位置については 直ちに大きく変化することはなかったようです。つまり、パイパーは単なる楽器の演奏者として見られていて、一人の芸術 家・音楽家として丁重に扱われる様な 事は無かったのです。コンペティションで優秀な成績を収めたとしても、手にする賞金はあくまでも上から目線の微々たる 「ご褒美」程度でした。 20世紀半ば、そのような状況を根本的に打破しコンペティションに参加するようなパイパーを一人の芸術家・音楽家と

して扱うよう地位向上を求める運動が胎動。1948年1月、The Professional

Pipers Association(P.P.A.)が設立されました。Seumas MacNeill が The

College of Piping

を創設したのが1944年のことですから、これはそれから間もない頃の事。 ただ、コンペティションに参加するパイパーの中でも、業務の性格から軍人と警察官については参加が認められませんで した。結果として当時のトップ パイパーの内のある程度の割合を除外することにはなったのですが、その代わりそれ以外のトップ・パイパーは全てこの組織 に参加したということです。 この組織が掲げた目標は「プロフェッショナル・パイパーの地位向上」というシンプルなもの。そして、最初に行ったの

はコンサートで演奏する際のパイパーの待遇改善でした。 その次にターゲットとしたのはハイランド・ゲームに於ける賞金の引き上げ。その当時の賞金は本当に僅かで、例えば Alva ゲームでは6人の入賞者で7.50ポンドを、また Strathallan ゲームでは12人の入賞者で19ポンドを分け合う、といった具合でした。 1949年の P.P.A. の活動のハイライトは、いくつかのハイラン ド・ゲームに於けるボイコット活動で した。そして、総額19ポンドだった Strathallan ゲームの賞金総額を27ポンドに上げさせることに成功するなど、このボイコット活動は100%の成果を上げた。…と書か れていますが、その当時の貨幣価値 を考慮したとしても、決して大きな額とは思えません。 1951年になると P.P.A. の存在はより大きくなり、

Airth、Alva、Crook of Devon、Thornton

ゲームでボイコットを実施。Aboyne、Badenoch、Rothiemurchus、Braemar、

Cowal、Mallaig、Nairn の各ゲームで賞金の増額を勝ち取りました。また、Skye

ゲームの主催者との話し合いの結果、主催者の求めに応じてパイパーがダンサーの伴奏をさせられることを止めさせたという

ことです。 想像して余りありますが、 P.P.A. のこのような活動は主催者サイド

のみならず、保守的な考え方のリタイヤしたパイパーたちからも大きな反発を受けたということ。締め括りの一節に書かれて

いた "The battle was fierce but we

were young and right was on our side. "

と言う一文が印象的です。 ⇒

1989年12月号エディトリアル「アマチュアとプロフェッショナルの溝」 P23 Girvan Recital

はクライド湾に面したガーバンという街で開催された John D.

Burgess によるリサイタルのレポート。 ちなみに、ピーブロックは "Old Woman's Lullaby" が演奏されたということです。 |

||

|

ちなみに Senior Piobaireachd の部門は、1st Donald MacPherson "Lament for Patrick Og MacCrimmon"、2nd Colin MacLellan "Glengarry's March"、3rd Hugh MacCallum "Lament for the Earl of Antrim"、4th Malcolm MacRae "Lament for Donald Duaghal MacKay" といった順位でした。 幾多の名パイパーを生み出した Uist島を舞台にした P19 South Uist Games のレポートには力が入っています。大判の写真を含めて6ページに渡ります。 ピーブロック部門には当時の若手の有望株が勢揃いといった風情。 1st Iain Duncan "Earl of Seaforth's Salute"、2nd Roddy MacLoed "Lament for Donald Duaghal MacKay"、3rd Bain MacGregor "I got a Kiss of the Kings Hand"、4th Gordon Duncan "McIntosh's Lament" という結果でした。 そして、今は亡き若き日の Gordon Duncan が 写っているこんな写真が掲載されていました。ところで、1st を獲得した Iain Duncan というのは、 Gordon のお兄さんなのでしょうか? 今や、NPCのチェ アマンたる Roddy MacLoed も若い(そ して細身)ですね。 |

||

|

欠番補充の顛末報告の中で「67冊の内3冊については、販売できるバックナンバーが完璧に無くなっているようで、

オリジナルの白黒コピーでした。」と書きましたが、この号もまた別の意味で新品ではありません。表紙写真を拡大して見る

と分かる通り、一度二穴ファイルに 綴じ込まれた形跡があります。 P14 "The Flowers O' the Forest" は私の数少ない非ピーブロック・レ パートリーであるスローエアー。はて、どんな記事かなと思ってページをめくってみると、P14 の下方に僅か7行の記事。曰く、 "We all know that this famous tune commemorates the Battle of Flodden in 1513, when we lost 3-2 to the White Shirts. But who wrote the song, words and music ? " …ということで、「オーストラリア在住のある読者がこの疑問についてどうしても知りたいそうなので、誰か答えを教え てあげて欲しい。」という呼びかけでした。 後日の誌面で回答が示されるのでしょうか? 期待したいところです。 ところで、現代のIT環境が有難いのは、曲の背景となった "The Battle of Flodden" について知りたければこんな詳しい史料にワンクリックでアクセス出来るということ。バトル フィールドについてもこんなリアルなマップがすぐ呼び出せて、その当時に思いを馳せることが容 易に出来る。何とも便利な時代です。 さて、P15 MacLeod of Colbeck's Lament は CoP の共同創設者 Thomas Pearston による記事。補充された欠番最初の号からいきなりピーブロックネタ登場です。67冊が届いてざっと目を通した際「欠番補充して本当に良かった。」と実感し た次第。 この曲の 12.12.8 というパターンは稀なもので、他の例では Lament for Donald Ban MacCrimmon、Craigellachie、The Fairy Flag、MacKenzie of Gairloch's Lament、Donald Grumach's March、My King Has Landed in Moidart の6曲だけという事。

この曲は Angus MacKay の父親 John MacKay of Raasay(1767〜1845)

が Colonel John MacLeod of Colbeck

のために作曲したと言われています。Colonel John の

母親と妻は共に MacLeod of Raasay の出身という事。 収録されている楽譜集は Piobaireachd Society Book Vol.10、Angus MacKay's Collection、Thomason's Ceol Mor、The Simon Fraser Collection。記事の最後では、それぞれの 楽譜集に於ける表記の違いについて細かく説明されています。 以上、曲の解説としては1ページと1/3程度の非常に軽い内容。ところが、実はこの記事はどうやらイントロだったよ うで、編集部がこの号でどうしても紹介したかったネタは "The West Indies Chronical 1973年8/9月号"に掲載された Taylor という人による「John MacLeod と Colbeck Castle に関する物語」の方だったようです。「再掲 許 可が得られたので以下に記事全文を掲載します。」という紹介文に続いて6ページに渡って次のような大変興味深い記事が掲載さ れていました。

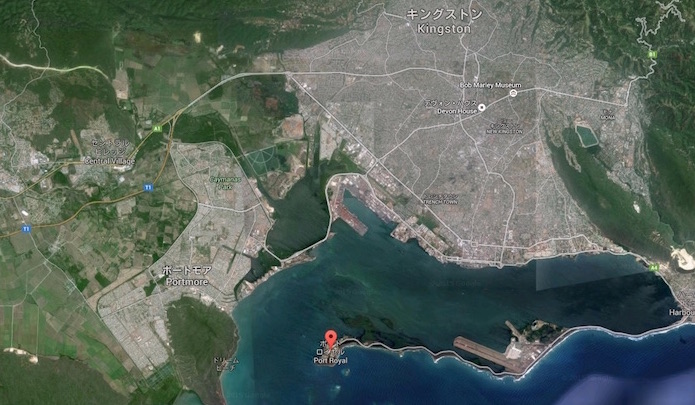

最近はどんな場所でもまずはグーグルマップで検索し、可能であればストリートビューでその場所を確認してみます。で も、今回ばかりは無理だろうな?と思いつつ、ダメ元でジャマイカ国内を検索してみると、何と直ぐに Colbeck Castle がヒットしました。

ストリートビューは見られませんでしたが、写真は沢山掲載有り。ほぼ同じアングルから撮影したと思われる、如何にも カリブ海らしい抜ける様な青空 をバックにしたカラー写真を一枚拝借。クリアなカラー写真なので印象は大違いですが、外見については先ほどの1973年 当時の白黒写真とさほど変化は無い ようです。

さて、この意外な展開に付いていくため、私にとっては「レゲエ発祥の地、陸上競技王国、ブルマンコーヒーの産地」と

いう程度の認識でしかなかったジャマイカという国について、ウィキペディアでにわか勉強に取り組みまし

た。 さて、いよいよ記事を紹介していきましょう。 この土地の最初の所有者は Colonel John

Colbeck

という人物(ピーブロックを捧げられた人とは別人)。スパニッシュ・タウン大聖堂にある彼の墓碑銘から、1630年生ま

れの彼は、1655年にイギリス軍

の侵攻の際に軍人としてこの島に上陸。1682/3年にこの島で死去しました。おそらく侵攻の際に武勇を示したのでしょ

う、侵攻から程なく下士官から順調

に昇進を重ねます。1662年には島の北部方面への遠征などを指揮するといった実績を重ね、軍隊の地位としては最終的に

Colonel(大佐)にまで登り詰めます。 何年か前に調査が行われた結果、イングランドの Colbeck family

には二つの家系が有る事が分かりました。一つは Bedfordshire の家系、もう一つが

Lincolnshire の Louth の家系という事です。後者の家系には「昔、一人の若者が西インド諸島に

Elm

tree(楡/ニレの木)を伐採するために出向いた。そして、それによって彼は財を成した。」という言い伝えがあるとの

事。

さて、John Colbeck が財を成したのは、イングランドの家系の言い伝えにある様に楡の木の伐採などではなく、後に彼の管財人となる2人を含め た複数の軍隊時代の仲間達と共に、 海賊達がポート・ロイヤルに持ち込む金銀財宝の取引きで利ザヤを稼いだというのが真相の様です。そして、稼いだ資金を元 手に侵攻当時からの旧知の上官たち が要職を占める植民地政府から、安く土地を譲り受けたと思われます。John Colbeck はその様にして築き上げた大きな富の形成に尽力してくれた仲間達への感謝の気持ちから植民地時代の友人2人を管財人として指定、全ての資産を信託したので した。 John Colbeck の死後、Colbeck

Castel が建てられた一体の地所(Colbeck

Estate)は管財人の1人であり自身でも広大な土地を所有する Samuel

Bernard という人の手に渡りました。 さて、肝心の建物について…。 ・母屋(main

building/中央部分?)については完成かほぼ完成間近だが、4棟の離れ(outbuilding/4隅の塔のような部分?)の内2棟については明

らかに未完成。 また、この調査の後程なく、ある建築家がこの建物の外壁の角に施された隅石の仕様が1740年代に流行ったイタリア の別荘様式と類似していることから、建物の建築年代を1740年代と推測する説を唱えました。 また、その他にもこの建物は John McLeod が (つまり、1749年以降に)建築したと主張する建築家が居ます。この人の説では、建築が開始されたのは1770年で、John McLeod が死去する1775年にはほぼ完成間 近だったとしています。その根拠としては、1769年に島を去ったある有名な歴史家が書いたジャマイカ島の建築物に関す る著書の中に Colbeck Castel に関する記述が見られないこと。こ の歴史家はこの建物のすぐ近くに地所を持っていたので、もし既に建物が建っていたとしたらこの建物について記述しないは ずが無いと推測します。 この説は多くの人々に受け入れられています。確かに、John McLeod には Colbeck Castel を建設 する資金と動機がありました。しかし、同時にこの理論を証明する確かで明らかな証拠が見当たらないという事から、レポー ターは次の様なもう一つのセオリーについて思いを巡らせます。 その規模から推し量ってこの建物の建設には長い時間が掛かったと想定される。レンガ、タイル、スレートなどの建築資 材は全てイングランドから輸入 する必要があり、腕の良い職人を確保するのは何時でも簡単なことではなかった。当時のプランテーションに於ける建築工事 に於いては、農作物の収穫時期に工 事が中断することが度々あり、収穫時期が終了した際にも何らかの理由で工事の再開が行われないことも度々だった。 John Colbeck

がこの建物の建設工事を開始したのだとしたら、自分の寿命が少なくなってから開始するとは考え難い。管財人 Samuel Bernard は息子 Thomas

が副総督を務めるほどの重要な地位に居たにも関わらず、何故工事を継続しなかったのか? Thomas

は植民地に立派な屋敷を建てようとするのはごく自然であり、そうであれば彼が死去する1728年には建設が始まっていたはずである。Thomas が死んだ時にまだ未成年だった彼の息子 William Henry も1740年頃には成年に達して

いて、父が亡くなって一旦中断していたこの建物の建設工事を再開したはずである。 さらに、William Henry は金欠に陥っ

ていて、この建物の建設工事は1748年までに止まっていたのではないかと推察される。そして、さらなる災難が降りかか

る。建物の一部で火事が発生し壁の一部が崩壊したのである。 John McLeod は代金の一部を現金、

残りは借り入れして支払った。債務は5年後の1754年に完済している。 …と書きつつ、レポーターは「このセオリーにも裏付けとなるような明確な証拠は無い。しかし、将来学者たちが真実を 見出してくれるための一つの道筋を示しているはずだ。」と締めくくります 以上、淡々と紹介してきましたが、正直なところそれほど長文では無いにも関わらず、話があちこち飛ぶので要点を掴む のに苦労しました。そして、最後まで読んでも要は「Colbeck Castel に 関する謎が解明された訳では無い。」という事が分かったまでで、ちょっと煮え切らな思いがします。 しかし、一曲のピーブロックにまつわる物語を通して、当時の大英帝国の人々のインターナショナルな活躍の様子を垣間

見れたのは何よりも興味深かったところです。 Dunvegan Castle を舞台にした8月の重要なイベントとして定着している P37 The Silver Chanter コンペティション。この年は8月7日に開催されていたのです が、大分遅くなってこの号にレポートされています。 このコンペティションの参加者資格については、前回から "invitation only"

のシステムになったことは1984年9月号の

レポートで報告した通り。ところが、前回は10人の招待者の内最終的には参加者が6人になってしまったことを踏まえて

か、この年は早々にシステムが見直されています。 その証拠に、今回この催しでは競われたパイパーたちに対して賞金は支払われません。"The most artistic performance" を披露したパイパーに対して、トロフィーたる The Silver Chanter(銀製のチャンター)が授与されますが、参加者には結果に関わらず 一律の謝礼が支払われるだけなのです。 確かに "the great MacCrimmon tunes

in the very room where they were first performed for

the MacLeod Chiefs" というシチュエーションは誰でもが簡単に叶えられる事で

はなく、ハイランド・パイパーにとっては何よりも栄えあるチャンスですから、参加費を貰えるだけでも御の字ってところで

しょう。 招待されたパイパーたちと演奏曲目は次の通り。(最初の方が長い曲) ・Brian Donaldson そして、今回 The Silver Chanter を授与されたのは Iain MacFadyen。同じく今回の招待パイパーである Hugh MacCallum と並んで4度目の受賞と のこと。 ジャッジは John D. Burgess、Frank

Richardson、Alasdair D.G.Milne

という面々。…の予定でしたが、前年もジャッジ団の1人だった Alasdair

D.G.Milne

という人は「北アイルランド問題の報道に関して生じたトラブルに関する取り調べのためロンドンで勾留されていたため」参

加できなかったとのこと。よって、 ジャッジは前者2人で担当した由。このイベントは毎年 BBC

が大量の機材を持ち込んで録音している事などから察するに、この人の本業は BBC の報道関係なのかもしれませんね。

このレポートでは通常のコンペティション・レポートと同様にそれぞれのパフォーマンスについて事細かにコメントが記

述されています。それらの内容をあえて細かく紹介するまではありませんが、Hugh

MacCallum の "A Frame of Wrath〜"

に関するコメントの中の次の下りが気になりました。 |

||

|

「演奏者はその一年間(この場合の一年間というのはケルト暦的に11月〜翌年10月)に最も活躍したトップ10人の

パイパー。季節は紅葉真っ盛りな晩秋のハイランド。舞台は Atholl 公爵の居城たる白亜の "Blair

Castle" 大ホール。」 思うに、このイベントが急速に人気を高めた理由の一つは、演奏される曲がバラエティーに飛んでいる点にあるのではな

いでしょうか。

1st ★★★ Murray Henderson

"Park Piobaireachd No.2"(79、80年の覇者) ★★★ Hugh MacCallum

"Lament for Colin Roy MacKenzie"(78年の覇者) (冒頭の印は過去3カ年の連続出場状況/★は出場 /☆は初出場/_は参加実績無し/順位はピーブロック部門) ちなみにオーバーオールチャンピオンも Murray Henderson でした。 欠番補充して入

手したバックナンバーの目次に P23 An Anonymous

Manuscript and its Position in the History of

Piobaireachd Playing (Part1)という様なタイトルを見つけると

「あ〜、補充して本当に良かったな〜。」と痛感します。 著者の Frans Buisman は1980年台半ば〜の "Piping Times" 常連執筆者の一人。実は、この記事が初登場です。これ以降 2000年代初頭までの10数年間に40ほどの記事が掲載されます。また、本としての著作は、Roderic Cannon、Andrew Wright の協力の下に著した "The MacArthur - MacGregor Manuscript of Piobaireachd(1820)" (2001) が代表作。 … と言っても、それらの記事で参照される資料は(当時の読者にとっては)現地の図書館にでも出向かなければ到底目にする事 が叶わない様な古い楽譜や文献ばか り。そして、内容も極めて学術的かつハイレベル。正直、全てが猫に小判状態でした。ですから、その頃は「やたらと小難し い論文を頻繁に書 いている人だな〜? きっと、どこかの大学のいかつい顔をした老教授様なんだろう。」と思っていました。 今回この記事を目にして「そう言えば、上記の本がリリースさ

れた後 は、"Piping Times"

への投稿がピタリと止まったし、その後、新しい本のリリースの話も聞かないな〜? ピーブロック・ソサエティーでの講演

にも登場しないし…。」と思い、現 代の魔法の杖で(ネット)検索してみました。 そうした所、意外な事実が判明。

追悼式に於ける参集者たちの様子からも伺う事ができますが、

ピーブロックに関する古い資料を再考察するムーブメントの先駆け的存在だった彼の突然の死は、Barnaby Brown、Alan

MacDonald、Roderick Cannon といった、この方面の同志たちにとっても甚

大な喪失感をもたらした様です。言うなれば四天王の一角が崩れた…と。 検索結果の一つとして、ケルト関係の資料のデータベースサイ トに Frans Buisman の著作一覧が有りました。⇒ CODECS: Online Database and e-Resources for Celtic Studies その中の Secondry sources に、Roderick Cannon に

よる "Tribute - Frans

Buisman" という文献が有ります。これは Cannon が "Piping Times"

2003年3月号に投稿した追悼文。当時はそもそも私が Frans Buisman

の重要さを十分に認識できていなかった事もあり、彼が亡くなった事実も、この追悼文にも全く気がつきませんでした。 "It was not until 1985 that Frans began that series of writing that have done so much to enlarge our understanding of piobaireachd, but he had been studying the subject for at least fifteen years before then." そうか、そも

そもはこの人のこの記事が嚆矢だったとは…。そして、デビュー論文までには、十数年に及ぶ研究の蓄積が有ったと

の事。 「彼は科学者として極めて優れた才能の持ち

主だった。彼はこれまで誰も疑問に感じなかった事柄について適正な疑問ーその方面の新たな探求の道が切り開

かれる様な疑問ーを投げかける能力を備えていた。その様な彼のピーブロックに関する貢献の一つがカンタラックの研究にあ

る。」そして、「彼は、有名な

Campbell

Canntaireachdが、単に昔のパイパーが歌っていたものを書き留めたものではなく、伝統的な聖歌をもとに考案された正確な楽譜であることに気付

いた一人であった。(He was one of those who realised that the

famous Campbell Canntaireachd is not simply an

attempt to write down what the old pipers sang:

it is a precise music notation invented on the

basis of the traditional chant.)」 「彼のピーブロックに於ける主たる研究対象 の一つはカンタラックだった。文字で書かれた記号の研究に彼のゲール語発声学の知識(ネイティブじゃないんですよ!)を 当てはめる事に よって、これまで朧げだったカンタラックについて多くの事が明らかになった。また、その手法をさらに進める 事によって、MacKay や MacCrimmon/Gesto といった他のカンタラックについての理解も大きく進歩した。」

「彼の功績の深さと幅広さを短い言葉で評価することは到底不可能だ。さらに難しいのは、実際の演奏に際して最も影響

を与えた彼の研究成果はどれか?という事だ。

彼は、一旦は失われてしまったその知識を復元する事によって、現代のパイピングをより豊かにする手法についてを研究

対象として注力し続けていた。 ↑で紹介した、この後 "Piping Times" に掲載された記事のタイトルを眺めると、確かにこれらの内容に関連していると思わしきタイトルが並んでいます。 今後の記事をきちんと消化しなくてはなりません。また、10数年前に購入して以来、最初に 目を通しただけで放ったらかしになっている "The MacArther - MacGregor manuscript of Piobaireachd(1820)" についても、改めて気合いを入れて目を通す必要がありそうです。 一方で Cannon

は次の様にも書いています。 今回のデビュー作も Cannon の言葉を

借りるまでもなく極めて高度に専門的です。要約して言うと、ナショナル・ライブラリーに寄贈されている、作者不明のある

マニュスクリプトについて、同時代の各種出版物やマニュスクリプトとの比較考察と言ったところ。 …ので、デビュー作からあえなく沈没。私ごときの理解力では詳しい内容は到底紹介できません。今月は Part1

ということですが、来月の Part2で目ぼしい内容が出てきたら、その時はまた…。(⇒Part 2) 【2023/2追記】 この記事を紹介した 2015年というのは、Alt Pibroch Club の活動が 2013年に始まってからまだ日も浅い頃で、私自身はオールドスタイルの魅力に徐々に《無自覚》に目覚め始めていた、といった段階。古い楽譜集については ごく有名なものに関する知識しか有りませんでした。今にして漸く、この記事で解析されているのが、その後、APC ブログの投稿で最も頻繁に触れられていた "Hannay-MacAuslan (ca 1812) - Anonymous collection" だった、と言う事が判った次第。今更ながら、PDF版の誌面を翻訳ソフトで読み込んでみようかと思います。 熱心なピーブロック愛好家なら、目次の P37 Who were the MacCrimmons ? というタイトルにもピピッと来るのではないでしょうか? ところが、これは別の意味でまるで肩透かしモノの僅か5行の文章でした。 内容は、この年の Lonach Gathering のプログラム冊子に掲載されていた「バグパイプの音楽」という記事の中で「マクリモン一族はマクレガー一族の末裔で…」と書かれた箇所について Seumas MacNeill が "Is that the mystery solved.?" と皮肉たっぷりに噛み付いただけでした。 原文には著者の実名入り。シェーマスとしてはそういったデタラメな記述については、コテンパンにやっつけないと気が 済まないのでしょう。 |

||

この号、いつもにも増して紹介する内容が乏しい。仕方ないので

この号、いつもにも増して紹介する内容が乏しい。仕方ないので

我が国の付加価値税(Value added

Tax=VAT)たる「消費税」は1989年4月に3%の税率で導入され、8年後の1997年4月に5%にアップ。しば

らくは変動がなかった後、2014

年4月に8%に。続いて予定されていた2015年10月の10%への税率アップは、1年半延期されましたが、果たしてど

うなるのでしょうか?

我が国の付加価値税(Value added

Tax=VAT)たる「消費税」は1989年4月に3%の税率で導入され、8年後の1997年4月に5%にアップ。しば

らくは変動がなかった後、2014

年4月に8%に。続いて予定されていた2015年10月の10%への税率アップは、1年半延期されましたが、果たしてど

うなるのでしょうか? P30

Sidelights on the Bagpipe Scale

というタイトルは、前々月1983年12月号の

P30

Sidelights on the Bagpipe Scale

というタイトルは、前々月1983年12月号の

P14 Scots In American History

は、あの有名な「アラモの戦い」に於けるスコットランド出身者の話。

P14 Scots In American History

は、あの有名な「アラモの戦い」に於けるスコットランド出身者の話。 そして、戦闘が始まった折には同

胞たちの戦意を高揚させるために、左の絵のようにしてパイプを演奏したのは想像に難くありません。

そして、戦闘が始まった折には同

胞たちの戦意を高揚させるために、左の絵のようにしてパイプを演奏したのは想像に難くありません。

P17 The History and Art of

Angus MacKay は、先月からの連載の後半部分。詳細については、上に書いた通り。

P17 The History and Art of

Angus MacKay は、先月からの連載の後半部分。詳細については、上に書いた通り。

表紙写真はスコットランドに活動拠点を戻して大歓迎されている Murray Henderson 御大。若々しいですね。

表紙写真はスコットランドに活動拠点を戻して大歓迎されている Murray Henderson 御大。若々しいですね。

P24〜35の9ページに渡ってこの号の記事の中で最も大きなボリュームを占めてい

る の は、この時期の定番である Guide to the Games.

P24〜35の9ページに渡ってこの号の記事の中で最も大きなボリュームを占めてい

る の は、この時期の定番である Guide to the Games.

P8 Morning Mail の冒頭、Frank Richardson から、

P8 Morning Mail の冒頭、Frank Richardson から、 さて、講演の中では当時のそのようなアマチュア・ジャッジ陣の中で唯一の例外(プロフェッショナル・パイパー)が John MacDonald of Inverness だっ

た、ということが述べられています。

さて、講演の中では当時のそのようなアマチュア・ジャッジ陣の中で唯一の例外(プロフェッショナル・パイパー)が John MacDonald of Inverness だっ

た、ということが述べられています。

P15 June at Boreraig

は聖地に於ける6月の定例行事のレポート。(この定例行事の由来と内容は

P15 June at Boreraig

は聖地に於ける6月の定例行事のレポート。(この定例行事の由来と内容は

20世紀半ば、パイパーの地位向上を求める運動が胎動します。Seumas MacNeill による P20 The

Professional Pipers Association

はそのような目的で設立されたこの組織の活動を振り返った記事。

20世紀半ば、パイパーの地位向上を求める運動が胎動します。Seumas MacNeill による P20 The

Professional Pipers Association

はそのような目的で設立されたこの組織の活動を振り返った記事。

この時期は主にサマーシーズンの各コンペティションの報告で誌面が埋まります。

P15 Argyllshire Gathering

はこの号のメイン。表紙の説明にあるように、この年の Gold Medallist はかの Robert Wallace でした。曲目は "King's

Taxes"だった由。

この時期は主にサマーシーズンの各コンペティションの報告で誌面が埋まります。

P15 Argyllshire Gathering

はこの号のメイン。表紙の説明にあるように、この年の Gold Medallist はかの Robert Wallace でした。曲目は "King's

Taxes"だった由。

これまで 38年間の “Piping Times”

の購読期間に途中数年間のブランクがあった経緯については

これまで 38年間の “Piping Times”

の購読期間に途中数年間のブランクがあった経緯については  曲の特徴としては、echo beat や birls が登場せず、cadendes も少なめで、"melody

flows on and on"

という風情。しかしその一方で、その長さから初心者にとっては少々手強い曲、と紹介されています。ちなみに私のコレク

ションしている数人の演奏音源に於け る演奏時間はおよそ16〜17分程度といった所。

曲の特徴としては、echo beat や birls が登場せず、cadendes も少なめで、"melody

flows on and on"

という風情。しかしその一方で、その長さから初心者にとっては少々手強い曲、と紹介されています。ちなみに私のコレク

ションしている数人の演奏音源に於け る演奏時間はおよそ16〜17分程度といった所。

※17世紀当

時の西インド諸島の状況に関する基礎的知識が全く欠如している身にとっては、ウィキペディア無くしてこ

のレポートは読解できません。レポートに出てくる「ポート・ロイヤル」という地がこの様な場所であった

ということをまずは知っておく必要があります。

※17世紀当

時の西インド諸島の状況に関する基礎的知識が全く欠如している身にとっては、ウィキペディア無くしてこ

のレポートは読解できません。レポートに出てくる「ポート・ロイヤル」という地がこの様な場所であった

ということをまずは知っておく必要があります。

今年もまた P15 The Glenfiddich

Championship

のレポートの季節が巡ってきました。このコンペティション、1974年の第一回から昨年までは The

Grant's Championship

という名称でしたが、12年目の今回から現在お馴染みのタイトルに変更された由。

今年もまた P15 The Glenfiddich

Championship

のレポートの季節が巡ってきました。このコンペティション、1974年の第一回から昨年までは The

Grant's Championship

という名称でしたが、12年目の今回から現在お馴染みのタイトルに変更された由。

さて、この年の結果は以下の通

り。

さて、この年の結果は以下の通

り。