第33話(2013/12)

Park Piobaireachd No.2

今からかれこれ30数年前の1970年代後半 − ハイランド・パイプの演奏は既に始めてはいましたが、マーチも満足に演奏できない自分が自身でピーブロックを演奏するなんて事は夢のまた夢であった頃 − 私はその当時は至ってレアな存在であったピーブロックの演奏音源をあれこれ手を尽くして探し求めていたものでした。

そして、その頃に入手した貴重な音源の一つに、Murray Henderson の "Solo Piper" というタイトルのカセット・テープがあります。ハイランド・パイパーのソロ・アルバムによくある構成で、数セットの Light Music に混じって2曲のピーブロックが収録されていました。"Rory MacLeod's Lament" と "Park Piobaireachd No.2" です。

マエストロ Murray Henderson の演奏ですから演奏自体が悪かろうはずがありません。でも、単にそれだけでなくて、それ以降数多くのピーブロックを聴いてきた今となっても、パイパー森のお好み具合からいってこの2曲は常に上位に入ります。特に、その親しみ易い旋律と中盤の独特な盛り上がりに強く惹かれ「もしかしたら自分でも割と簡単に演奏できるんじゃないか?」と思わせられた "Park Piobaireachd No.2" は 1992年に初めてのピーブロック楽譜集 Kilberry Book を入手にした時に真っ先にトライした曲でした。

以来、この 20年間にホンの僅かづつでは有りますが徐々にレパートリーが増え、以前よりはちょっとは演奏技量が向上したかな?と思える毎にこの曲にトライしてきました。しかしその度「この曲は何か手強いな?」と思わせられることの繰り返し。当初の「もしかしたら自分でも割と簡単に演奏できるんじゃないか?」という直感はどうやらちょっとした勘違いだった、ということに気付かされました。

数年前、このサイトに英語の自己紹介ページを書いた際に、「現在のレパートリー」「もうすぐパイプで」「いつかの夢」という3分類してお好みの曲をリストアップしましたが、実はそのページを書いた当時からこのリストは殆ど変化していません。"Park Piobaireachd No.2" も「もうすぐパイプで」のリストに入って以来不動のままです。

でも、お好みの曲で有れば有る程、例えそれがどんなに難しくあろうとも、是が非でも自身で演奏したい。…という思いは断ち切れません。

この春にサラリーマン生活から足を洗い自営業に変わって以前よりは自由な時間が取り易くなったところで、不退転の思いでこの曲への再チャレンジを決心しました。

Clan MacDonald と Clan MacKenzie との間の 1491年の争い "Battle of Park" に由来するというこの曲は、全てのピーブロックの中でも最も古い作品の内の一つ。"Lament for the Children" や "Beloved Scotland" などと同様の 8; 8,8.(8小節繰り返し〜8小節〜8小節)という構成になっています。

そもそも、この曲の最大の特徴でキモとなるのは、そこここで登場する Grip と言えましょう。例えば、これはテーマ部分である Urlar(ウルラール/Ground)の2つ目の8小節ですが、赤色と緑色の下線で示したように6カ所に Grip が使われています。

そして、Glip を多用するこの手法が Taorluath(タールアー)バリエイションの表現にも極めて独特なフレーバーを加味しています。

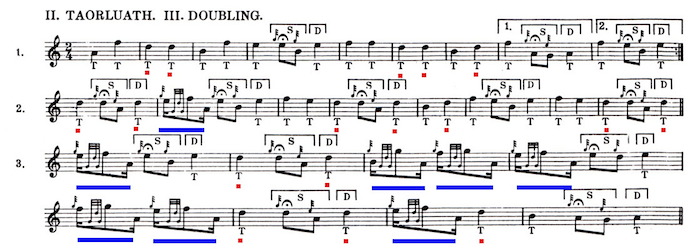

この曲の Taorluath バリエイションは通常の Taorluath の代わりに、ところどころに ”Grip beat(Taorluath beat)" と呼ばれる a-mach のような前のめりなタイミング(keynote を短く演奏)の F-Grip や G-Grip (青色下線部)が挿入されます。この "Grip beat" が普通の Taorluath バリエイションとも、さらには Taorluath-a-mach バリエイションともまたちょっと違った、まるで変拍子のような感じになり、この曲の極めて独特な雰囲気を醸し出しているのです。

そして、今回これまでになく真面目に取り組んでみて初めて思い至ったのは、私にとってこの曲を克服する最大の難関は、上で示した Urlar の2つ目の8小節に4カ所登場する D-Glip(赤色下線部)と、Taorluath バリエイションに散々登場する D-Taorluath(赤色ドット部)の表現だと思い当たりました。

もちろん、D-Taorluath は他の曲にも度々出てきます。例えば、Children や Patrick Og でも同様。しかし、それらでは D-Taorulath が1音だけだったり、バリエイションの中である一カ所だけだったりするのが殆どで、ある意味「ごまかしが効く」のです。しかし、"Park Piobaireachd No.2" の場合は、D-Taorluath が2音並んでいたり、さらには連続する4音の内3音が D-Taorluath だったりしながらやたら頻発します。つまりはこの曲ではD-Glip と D-Taorluath は表現上のキモになっている訳で、どうにもこうもごまかしようが無い。この曲をきちんと表現する上で、この装飾音から逃げる訳には行かないのです。

ご承知のとおり、D-Glip や D-Taorluath では、2つの LowG に挟まれた装飾音が D の替わりに B になります。例えば、通常の Taorluath では【Keynote-LowG-D-LowG-E】であるのが D-Taorluath は【D-LowG-B-LowG-E】という具合。

ご承知のとおり、D-Glip や D-Taorluath では、2つの LowG に挟まれた装飾音が D の替わりに B になります。例えば、通常の Taorluath では【Keynote-LowG-D-LowG-E】であるのが D-Taorluath は【D-LowG-B-LowG-E】という具合。

ところが、この2つの LowG 音 に挟まれた B 音 がくせ者です。

つまり、この B 音 を歯切れ良く明確に出すためには、右手の中指と小指を閉じたまま、薬指だけを素早く上下してチャンターに強く打ち付ける必要があります。しかし、どう考えても人が薬指にこのような動きさせる事は日常生活ではまず有り得えません。つまり、当然ながら私についても右手薬指の動きを司る腕の筋肉は鍛えられてない訳で、いやはやなんともこの動きが難しい。

右の写真で明らかなように、片方に引きずられる指が存在しない人差し指や小指は、思いっきり高く上げることは容易に出来ます。また、中指の場合にはこれまでの鍛錬によって筋力が付いているのでしょう、人差し指と薬指に挟まれてはいますが、薬指に比較するとそれなりに高く上げることが可能です。ところが、一番下の薬指の場合はこんな程度しか上げる事ができません。これが私の指の筋力の差の紛れも無い現実。

そのため、改めてこの曲に取り組むに当たって私が取り組んだのは、この B note を少しでも力強く明瞭に出せるようになるため、ただただ右手薬指の筋トレを行うことでした。テレビを見ながらでも、音楽を聴きながらでも、雑誌を読みながらでも、常に technopipes と言わず、ボールペンと言わず、手近にある棒状のものならなんでも手にして右手薬指をひたすら上下させて打ち付ける動作を繰り返す、繰り返す、繰り返す、延々と何百回も繰り返す…。

この場合、勢いを付けて素早くやってはいけません。できるだけゆっくりと「アップ&ダウン、アップ&ダウン」という感じに、ひじの下辺りの薬指を司る筋肉がピクピクする動きを常に意識しながら、あくまでも《筋肉を鍛える》という意識を持ちつつゆ〜っくりと行う必要があります。

フィットネスクラブに行くと、筋トレマシーンを次々乗り換えながら、どのマシーンでも勢いを付けて凄いスピードで「ガシャ、ガシャ」ってやって回数を稼いで満足そうにしている人をよく見かけますが、あれって筋トレにはかなり効果薄弱なのは自明の理。筋肉を鍛えるためには、鍛えたい筋肉にある程度の負荷を掛けてゆ〜っくり、じ〜っくり虐めるのがキモです。なんせ、私はこれでも高校では体操部でしたからその辺の理屈は良く分かっています。

そんなかんなで、この半年間で私の D-Glip や D-Taorluath はかなり明瞭に表現できるようになってきました。

言うまでもありませんが、曲の流れから言えば Taorluath バリエイション に続いて、次の Crunluath(クルンルアー) バリエイションでは、同様に D-Crunluath (→) が頻発しますが、これは  D-Taorluath がきちんと出来る様になれば、装飾音の後ろ半分は全て同じなので自ずと上手く出来るようになります。また、Crunluath バリエイションには ”Grip beat(Crunluath beat)" が無く、ごくありふれた様に淡々と進みますので、まずはなによりも D-Taorluath を完璧に表現できるようになることがまずは第一歩。ここは無理せずじっくりと D-Taorluath の丁寧な習得に励むのみです。

D-Taorluath がきちんと出来る様になれば、装飾音の後ろ半分は全て同じなので自ずと上手く出来るようになります。また、Crunluath バリエイションには ”Grip beat(Crunluath beat)" が無く、ごくありふれた様に淡々と進みますので、まずはなによりも D-Taorluath を完璧に表現できるようになることがまずは第一歩。ここは無理せずじっくりと D-Taorluath の丁寧な習得に励むのみです。

ところで、Crunluath での "Grip beat(Crunluath beat)"は ”Lament for Donald Duaghal MacKay” の Kilberry Book の楽譜に登場しています。 しかし、私の手元にある Donald Duaghal の音源の中では誰一人として ”Grip beat(Taorluath & Crunluath)" を演奏する人は居ないので、私もこれらはパスします。

そう、「パイパーは一日にして成らず」です。

自慢じゃありませんが実はこのトレーニングを始めて半年経っても、未だにパイプで演奏するまでには至っていません。プラクティス・チャンターレベルで「完全な習得が出来た」と本当に確信できるまではパイプはお預けです。中途半端なままに無理してパイプで演奏することは、真の熟達の道を歩むためには百害があってこそ一利もありません。遠回りに感じられても我慢、我慢。もう少しの辛抱です。

既に今年も残り僅かになってきました。この曲と出会って30有余年。いよいよ来年こそ「パイプで "Park Piobaireachd No.2" を完奏すること」を実現させたいと思います。

さらに、"Park Piobaireachd No.2" を完璧に演奏できるようになるということは、同時に "Lament for the Children" や "Lament for Patrick Og MacCrimmon" もこれまで以上に清く正しく表現できるようになる、ということも意味します。だからこそこれは頑張り甲斐があるというもの。来年の夢は大きいぞ〜!

※ちなみに "Park Piobaireachd No.2" とはこんな曲です。

【音源の出典】リンクページで紹介している "The Captain's Corner" の中、Blog-Log Archive ー January 2008 のページの中段下 Winter Storm 2008 コンペティションに於ける Andrew Hayes による演奏(公開音源)です。しかし、音質はイマイチですし、Murray Henderson の演奏(13:30)に比べると 15%も早いテンポ(11:30)で演奏するので私のお気に入りとは言えませんが、曲の雰囲気は伝わるかと思います。

この他、ピーブロック・ソサエティーの会員の方は、ピーブロック・ソサエティーのサイトの会員セクション・サウンド・ライブラリーに John Don MacKenzie によるフル演奏音源と Andrew Wright による部分(Urlar のみ)演奏音源がアップされているので聴いてみて下さい。もう少しマシな演奏が聴けます。

■ D-Taorluath with D-garcenote !? ■

先日、Bridget MacKenzie さんの "Piping Tradition of the Outer Isles" を読んでいたら、Lewis 島出身の Donald MacLeod について書かれている中で、1988年のピーブロック・ソサエティー・カンファレンスに於いて D-Taorluath を(Bではなくて)D-gracenote で演奏することについて論議されたという下りがあり、なんと Donald MacLeod はそのようにして演奏していたということが書かれていました。

早速、1988年のピーブロック・ソサエティー・カンファレンスの講演録を確認していみると、Donald MacLeod はコンペのジャッジに対面している時は D-Taorluath を正しく B-gracenote で演奏して、ジャッジに背を向けている時はこっそりと D-gracenote で演奏していた、というように書かれていました。「D-gracenote の方が遥かに容易だから」という理由で…。

な、なんだそれは〜!

この他にも、当日の出席者(つまり、世界のトップレベルのパイパー)たちがこの問題について、正に上で書いたようなことも含めて喧々諤々論議しているところを読んで、D-Taorluath については私のような凡人だけでなくトップレベルの達人たちも四苦八苦していることが解って少し安心しました。しかし、その一方で「そんなにまでして変則的な指使いしなくてもいいのにな〜?」という素朴な疑問が湧いてきたのも事実。

出席者の一人が「B-gracenote を使った演奏の方がより哀調を帯びた音色になる。」と述べていますが、自分で試してみても Taorluath の中の装飾音の1音(それもたった2つしか音程が違わない)が全体の音色にさほど影響するようには思えません。それより、演奏するのに難儀して歯切れよく演奏し辛い装飾音よりも、演奏し易くて歯切れ良く演奏できる装飾音の方が楽曲全体の表現上はベターなように思えます。

ディスカッションの内容をじっくり読めば読むほどに、1986年の Oban(Argylishire Gathering) のコンペでは D-gracenote の D-Taorluath で優勝できたり、Archie Kenneth や John Burgess のような人まで完全には否定しきっていないということ、一方で B-gracenote の正当性については上記のような説得力に乏しい解釈しか無いということが分かってきました。

今までの苦労は一体何だったんだろう? と呆然としつつ、イロイロ試してみましたが、今の私はバッチリ決まりさえすれば B-gracenote で演奏した方が音が綺麗に区切れるような気がします。問題は、常にバッチリと決まる訳ではなく、まだまだスカになり易いこと…。要は未だ精進不足ということなのでしょうか?