|

"Piping Times" 《1977年》

|

|

この当時(正確には1999年9月号 Vol.51/No.12まで)の“Piping

Times”の表紙は、毎号異なったタータン模様をバックに、中央に誰かしらパイパーが写った小振りの写真を配置する、というのが決まったパターンでし

た。

この当時(正確には1999年9月号 Vol.51/No.12まで)の“Piping

Times”の表紙は、毎号異なったタータン模様をバックに、中央に誰かしらパイパーが写った小振りの写真を配置する、というのが決まったパターンでし

た。目次の一番下にクレジットされているように、この号の写真は、D.R.Maclennan と Malcom MacPherson のお二人です。 毎年10月号の“Piping Times”は直前の8月末に行なわれる P10 The

Argyllshire Gathering

のパイピング・コンペティションのリポートが掲載と相場は決まっていますので、この号も冒頭にそのレポートが掲載されています。 しかし、なんといってもこの記事から感じることは、これらのパイパーの中でも唯一、未だに第一線でトップ争いをして いる(それも、一度リタイアした後にカムバックした)マエストロ Murray Henderson ってのは本当に息の長いパイパーだな〜、ということですね。 目次2番目の P18 Piobaireachd in Norfolk というタイトルが気にな

りますが、読んでみると、去る9月3日にノーフォーク(つまり、イングランド国内ってこと)のあるカントリー・フェアー

会場で、なんとピーブロックのコンペが行なわれたということが報告されています。

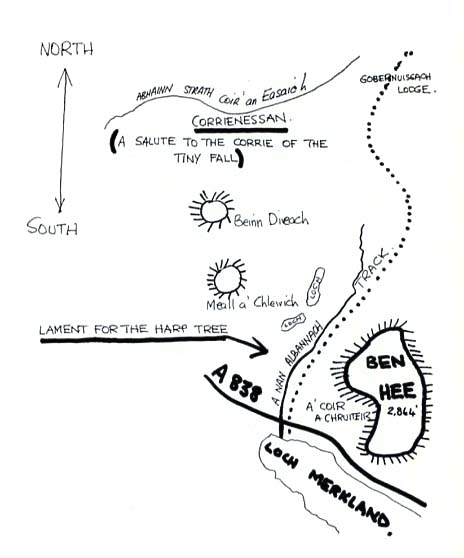

さ〜て、しかし何と言ってもこの号で一番の掘り出し物は全 てのピーブロックの中で最も長い演奏時間を要する曲 P24 "The Lament for the Harp Tree" に関する記事でしょう。 この曲については、例の Haddow の本にもその由来に関する記述はありません。頼りになるのは音のある暮らし2006年9月で紹介した Angus Mackay の楽譜集の Historical Notes の記述だけです。(実はもう一つ David Glen の楽譜集にも例によって“Fionn”名義の説明がありますが、こちらの方はもっと短くてたったの4行…。) しかし、困った事に、実はこの Angus MacKay の説明を読んでみても、この曲が「妖精の物語に関連した非常に古い由来を持つ曲」であるということ は分かっても、肝心の曲の背景については今一つピンと来ません。

この文章は、Sumas

MacNeill と共に Colleg of Piping まずは、冒頭で「この長くかつ重厚な作品は、現在に伝わる全てのピー ブロックの中で最も古いものと思われる。」という Donald MacDonald の言葉が紹介された後、これまでよりも格段に詳細にこの曲の背景が紹介されています。 曰く「昔々、北方の民族(Fingallians)がスコットランド

のハイランドに居住していた頃の事、スカイ島のある住居の傍に1本の大きなオークの木があった。彼らはいつもその聖

なる木の梢の下で、儀式を執り行い、そして、宴を催し酒を酌み交わしてはハープの音色に合わせてダン

スを踊った。 そらからかなりの長い時間を経て、その昔、鹿が住んでいた場所で羊が

飼われるようになった頃、二人の盗人が何頭かの羊を盗み、と殺した羊をあの聖なるオークの木の枝に吊るした。

でも、どうやらこのストーリーでは、“Harp Tree”というのは「ハー プが奏でられる儀式が盛んに執り行われていた聖なる木」と言う意味、そして、この曲は「その聖なる木が穢されたことに対する嘆きの曲」だということのよ うですね。

Thomas Pearston

は、この後、例の Angus MacKay の説明にあった、Beann Sith

と記載されている丘を、フィールド調査に基づいて特定していきます。 何とも盛り沢山のこの号には、さらに、まだまだ興味深い記事があります。 さて、今回はピーブロックに関する記事も特に多かったので、特別に濃い内容となりましたが、今後は、誌面に掲載され ている広告などにも触れながら、もっと俗っぽくかつ軽々しくその号の内容を紹介しつつ、30年前の世間を振り返りたいと 思います。 それにしても、当時の誌面にはピーブロックに関する記事が多いことに、今さらながら感心します。正に古き良き時代で すね。 |

|

先月が、The Argyllshire Gathering のリポートとくれば、当然、今月は The

Northern Meeting

のレポートと相場は決まっていますが、その前に、6月〜のサマーシーズンにスコットランド各地で開催された、ハイランド・ゲームに於けるパイピング・コン

ペティションの結果を一覧で紹介する Round the Games のページがあります。

先月が、The Argyllshire Gathering のリポートとくれば、当然、今月は The

Northern Meeting

のレポートと相場は決まっていますが、その前に、6月〜のサマーシーズンにスコットランド各地で開催された、ハイランド・ゲームに於けるパイピング・コン

ペティションの結果を一覧で紹介する Round the Games のページがあります。それらをザッと眺めると、当時活躍していたパイパーの名前が推測できる訳です。まあ、概ね先月の The Argyllshire Gathering に登場しているような名前がちらほら見えます。気が付いたのですが、Murray Henderson の所属はまだ New Zealand ってなっていますね。そして、あちこちのゲームでもう一人、Donald Bain という New Zealand のパイパーの名前が度々目に付きます。8/20 の Glen Urquhart のコンペでは見事1位を獲得しています。最近話題の Alan MacDonald のお兄さん(弟じゃないよね?)である Dr. Angus MacDonald の名前も見えます。そして、もちろん John Burgess や Iain MacFadyen なども…。 さて、いよいよ P14 The Northern Meeting の結果レポートに目を通しましょう。 この年の Gold Medal のチャンピオンは先の Oban (Argyllshire

Gathering)で2nd だった William

Livingstone で、 曲は“MacKay's Short

Tune”。もう一歩でこの年の Double Gold メダリストになるところですね。彼は、先ほどの Round

The Games の一覧によると 8/27 の Cowal でも 1st

になっているし、いやはや大活躍ってところです。 一方、Clasp の方は、1st が James

MacIntosh、2nd Malcolm

MacRae、3rd Andrew

Wright、Iain MacFadyen、Murray Henderson、(Oban で

1st の)Duncan MacFadyen、Hugh

MacCallum という順序です。お馴染みの名前が多いですね。

中とじ部分に、Index to Volume 29 つまり1976/10〜1977/9 一年間の総索引が綴じ込まれています。4ページ(つまり、紙は一枚)なので、ホッチキスをほぐしてこのページだけ抜き出 すために中とじ部分に入れていある ので、ページもここだけ飛ばしてあります。索引は内容別になっているのですが、特に Historical の 項が興味深いですね。 1年間に6つの記事があるようなのですが、“Eary MacCrimmon Records”(77/2)、 “The MacCrimmon and the '45”(77/3) 、“The End of the MacCrimmon College”(77/5)という具合に、その内3つのタイトルに MacCrimmon の名が出て来ています。さらに、もう一つ“MacKay of Gairloch”(77/6) という記事も有るし、やはり当時のパイピング・タイムスはピーブロック記事満載って感じですね。遡ってバックナンバーも 揃えなくてはならないか?と考えさせられます。 最後の方にちょこっと P35 Pill for Pipers?という興味深いタイトルの記事が…。

曰く、「(この当時から遡って)10年程前に出て来た“beta-blocker”(血圧降下剤)が、舞台の上であがっ

てしまうような(バイオリン、チェ

ロ、ビオラなどの)新人アーティストの精神を安定させて、舞台上で落ち着いて演奏できるようにする効果がある、という研

究成果が報じられた。」という紹介

記事でした。一般的な精神安定剤であるトランキライザーなどは、演奏自体に影響を及ぼすことがあるが、このような

“beta-blocker”はそのよう なことが無い、とのことらしいです。 |

|

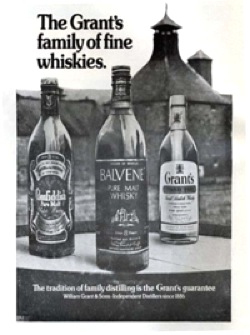

先々月の The Argyllshire Gathering 、先月の The Northern Meeting

に続いて、今月はいよいよ10月29日(土)に開催された P11 Grant's Whisky

Championship (現在の Glenfiddich Piping Championship

)のレポートです。

先々月の The Argyllshire Gathering 、先月の The Northern Meeting

に続いて、今月はいよいよ10月29日(土)に開催された P11 Grant's Whisky

Championship (現在の Glenfiddich Piping Championship

)のレポートです。冒頭で「第4回目のコンペティション」と書かれているところから判断すると、このコンペティションが始まったのは1974 年のことのようです。 1st は Iain MacFadyen

で曲は“MacLeod of Colbeck's Lament”ですが、Iain

は2年前にも同じ曲で優勝しているとのことです。 コンペティションのレポートですから、当然ながら各パイパーの演奏内容について論評されていますが、いまさらそれを

紹介しても仕方ありませんのでそんなことはしませんが、中にちょっと興味深い記述がありました。それは、Bill Livngstone の“Lament for

the Earl of Antrim”の演奏についての記述です。 「ラメントでは(一部の例外を除いて)原則として clunluath a mach

は演奏するべきではない」という定石の意味深さを、このようなコンペティションのレポートを通してまでも世

に啓蒙しようと務めているのです。 It is perhaps not inappropriate to remind pipers of the old story of the Highlander who went to a funeral, and when hte returned home his wife asked him how things had gone. “Very well,” he said . “Except that the piper ruined the day by playing a crunluath a mach on the lament.” う〜ん、厳格な原理主義者たる

Seumas MacNeill の姿勢が明らかですね。 オセアニア地方を拠点とするパイパーの Who's Who とも言うべき、P24 Notices of

Australasian Pipers

というコーナーはどうやら不定期に連載されているようで、この号では5ページに渡って、L〜Mの頭文字のパイパー18人が紹介されています。 今回の号では余り紹介することが無いので、CoP 自身の宣伝が掲載されている裏表紙をスキャンしました。 それによると。当時の“Piping

Times”年間購読料は£4、カレッジ・チューターは概ね各々£1ってところです。 こられの物価の変化に(そして、裏表紙の黄ばみ具合にも)、嫌が応でもこの30年間の時代の変化を感じさせられます ね。 |

|

毎号、何らかのパイプチューンを紹介してくれる、P20 Tune of the month は

目次にあるとおり“MacIver's March”とい

う曲です。タイトルだけ見るとマーチと勘違いしそうなこの曲、実はこのコーナーとしては至って珍しくピーブロックです。

ちょうど中綴じ真ん中の見開きページ一杯を使って、楽譜が延々と印刷されています。

毎号、何らかのパイプチューンを紹介してくれる、P20 Tune of the month は

目次にあるとおり“MacIver's March”とい

う曲です。タイトルだけ見るとマーチと勘違いしそうなこの曲、実はこのコーナーとしては至って珍しくピーブロックです。

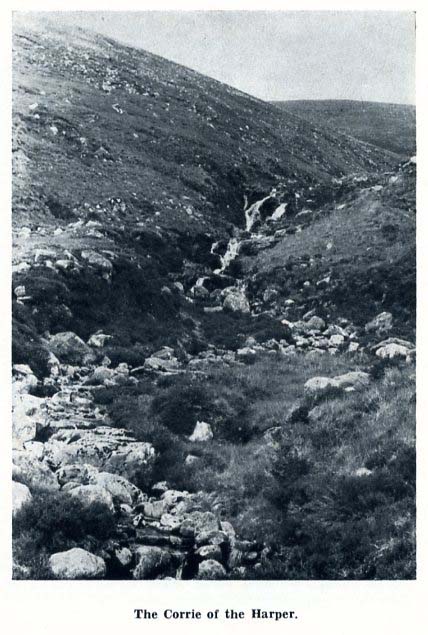

ちょうど中綴じ真ん中の見開きページ一杯を使って、楽譜が延々と印刷されています。 この曲についてはずっとこんな悶々とした思いを抱いていたので、2枚の写真と1枚の手

書きの地図まで使い、5ページにも渡ってこれまでに無く詳しく書かれたこの文章を、今回改めて非常に興味深く読み進めま

した。

この曲についてはずっとこんな悶々とした思いを抱いていたので、2枚の写真と1枚の手

書きの地図まで使い、5ページにも渡ってこれまでに無く詳しく書かれたこの文章を、今回改めて非常に興味深く読み進めま

した。 う〜ん、ピーブロックの

由来を説明した文章の中にはこんな風に脈略が混沌としているものが決して少ないとは言い難いのですが、中でもこれはかな

り手強いスト−リーです。

う〜ん、ピーブロックの

由来を説明した文章の中にはこんな風に脈略が混沌としているものが決して少ないとは言い難いのですが、中でもこれはかな

り手強いスト−リーです。 意味合いを十分に理解できているかどうかはともかく、遥かな昔に遡るこのようなファン

タジック(?)なストーリーや、曲にまつわるリアルな風景を想い浮かべながら、この曲を味わえば、嫌が応でもこの曲に対

する想いが深まることだけは間違いありません。

意味合いを十分に理解できているかどうかはともかく、遥かな昔に遡るこのようなファン

タジック(?)なストーリーや、曲にまつわるリアルな風景を想い浮かべながら、この曲を味わえば、嫌が応でもこの曲に対

する想いが深まることだけは間違いありません。

ページは戻りますが、この当時の P9 Editorial は、当

然ながら

ページは戻りますが、この当時の P9 Editorial は、当

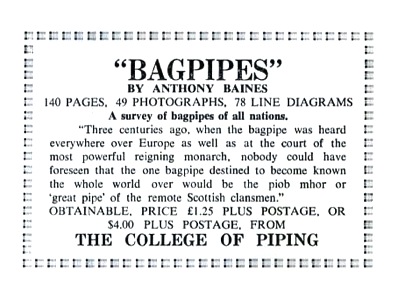

然ながら  宣伝といえば、Editorial

のページの反対側のページに2冊の本の宣伝が出ていますが、その内一つが、Anthony Bains の

名著“BAGPIPES”です。

宣伝といえば、Editorial

のページの反対側のページに2冊の本の宣伝が出ていますが、その内一つが、Anthony Bains の

名著“BAGPIPES”です。

言“It is music of great depth, and one

can study or ponder over a PIOBAIREACHD for a

lifetime, and still progress in one's understanding of

the music and find new depths in it.” を記した張 本人

Ian L McKay が紹介されていました。

言“It is music of great depth, and one

can study or ponder over a PIOBAIREACHD for a

lifetime, and still progress in one's understanding of

the music and find new depths in it.” を記した張 本人

Ian L McKay が紹介されていました。