#04/2007/5/23

Anne

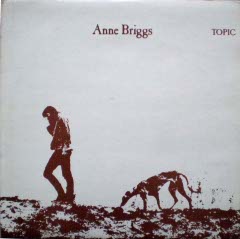

Briggs“Anne Briggs”(Topic 12T207/1971)

ブラック・ ホークに

通い始め

てまだ日も浅いある日、私はいつもの様にお気に入りの窓際の席で、ホーロー製のコーヒーカップに入ったあの不味い泥水のようなコーヒーをすすりながら英

-1のサイクルが来るのをじっと待っていました。 ブラック・ ホークに

通い始め

てまだ日も浅いある日、私はいつもの様にお気に入りの窓際の席で、ホーロー製のコーヒーカップに入ったあの不味い泥水のようなコーヒーをすすりながら英

-1のサイクルが来るのをじっと待っていました。

そして、いよいよ英

-1が巡ってきた時、松平さんは何気ない風を装いながら、その実、そこに居合わせるトラッド・ファンの反応を強く意識しつつ、レコードブースのガラス外側

のいつもの場所にこのアルバム・ジャケットを掲げました。

「あっ、ア、ア、アン、ブ、ブ、ブリッグスだ!」私

は思わず心の中で叫び声を上げていました。

曲が流れ出しました。"Black Water Side" でした。

ペンタングル関連のアルバムを片っ端からかき集めた中の一枚、バート・ヤンシュのソロ・アルバムの中でも特にト

ラッド色の濃い "Jack

Orion"(Transatlantic Records TRA 143/1966)で既に

聴いた事があったので直ぐにそれと分かりました。

でも、バートのシンギングよりもずっとたおやかでなんとも印象的な歌声でした。私は一瞬にしてアン・ブリッグスの

歌声の虜になってしまいました。

A-1. Black water Side

A-2. The snow it melts the soonest

A-3. Willie o Winsbury

A-4. Go your way

A-5. Thorneymoor

Woods

B-1. The Cuckoo

B-2. Reynardine

B-3. Young Tambling

B-4. Lying by the water

B-5. Maa bonny lad

しばらくして、私はブラック・ ホークの

客が、気になるアルバムがプレイされた

時にする定番の動作を行ないました。つまり、席を立ってレコードブースのガラス仕切りに立てかけられたアルバム・

ジャケットを手に取り、裏返してライナー・ノートを読むのです。

追悼

文にも書いた様に、そんな時でもレコード・ブースの中の松平さんと客とは言葉を交わす事はありません。

でも、その時の私には松平さんが心の中で「どうだい?

これが、アン・ブリッグスだよ。いいだろう?」とつ

ぶやいている声がしっかりと伝わってきました。

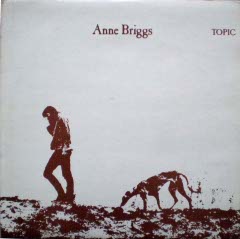

アン・ブリッグスと愛犬クレアとのシルエットをコラージュしたシンプルな表ジャケット(そのアンニョイ漂う風情にど

れだけ心を動かされたことでしょう。)

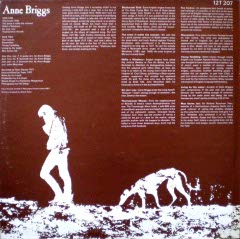

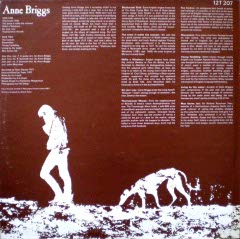

と同様に、裏ジャケットはシルエットを反転させて背景を茶色地とした上に、白抜きの文字で解説がかかれていました。

う〜ん、つまり、彼女の顔がはっきりと

写った写真はまたもやどこにも無いのです。この人はいつまでもなんとミステリアスな存在で有り続けるのでしょう。

当時私はまだ16才でしたので今の様に(老眼で)小さな文字が読み難

いって訳ではありませんが、薄暗いブラック・ ホークの店内でライナー・ノートに

びっしりと書かれた細かい文字の隅々まで読み通すのは無理です。第一、そんなことをしていたら、肝心の音楽を聴くの

がおろそかになります。まして、この「席を立ってアルバム・ジャケットを見に行く」という行為の主たる目的は松平さ

ん(と、他の客)に対して「私はこの音楽が好

きです。」という意志表示なのですから、その段階ですでに目的は達成されているのです。

ところで、ブラック・ ホークの

店内に入った時に「レコードプレイのサイクルがどの辺

なのか?」と

いう事は大きな意味を持ちます。なぜなら、レコード・プレイのサイクルは一巡するのに3時間かかるからです。ですか

ら、店に入った時が運悪く英 -1が終了した直後だとすると、次の英

-1が巡ってきて純粋なトラッドが掛かるまでにはほぼ3時間我慢しなくてはならない訳です。

もちろん、多くの場合それほどまでに不運な事は無く、入ってしばらくすると英

-1タイムが巡ってきます。そうしたら、あと3時間じっと我慢していれば次の英 - 2タイム、そして英

-1タイムが巡ってきて、コーヒー一杯で都合2回はエレクトリック・トラッドと純粋トラッド、都合4枚のアルバムを

聴く事ができるのです。当時の私のブラック・ ホークでの過ごし方は、概ねそんな

感じでした。

しかし、プレイされるのは1回につき

LPレコードの片面ですから、お気に入りのアルバムと出会ったとしても、もう片方の面を聴くためには、次にそのアルバムがプレイされる機会にタイミング良

くもう半面が選択される幸運を待つことになります。

話はさらにそれますが、中には松平さんの好みでどうしてもある特定の

片面に偏る、あるいは極端な場合は片面しかプレイしないというアルバムもありました。あの Earnie Graham

の "Earnie Graham"(Livety

LBS-83485)などはその最たるものです。松平さんとして は、フェアポートの

"Sloth" に

比較し得る唯一のエレクトリック・トラッド・ナンバー "Belfast" を、ただただ皆に聴かせたかったので

しょう。毎回必ず "Belfast" の収められ

ているB面だけをプレイし、その度レコードブースの中から「どうだ、これを聴け!(Hark it ! )」ってな感じの視線で店内を睥睨するのでした。

(さて、話を戻して…)

ですから、このアルバムのようにどうしても繰り返し聴きたいというものついては、やはり自ら購入しなくてはなりま

せん。しかし、高校の近く(ということ

は新宿の場末ということ)のラーメン屋でラーメン一杯が160円で食べられたこの当時、輸入盤は大体

2,800円程度はしていました。ですからアルバイトもしていない若干16才の高校生の僅かな小遣いの中でやりくり

して輸入盤を購入するというのは、それ なりの選択眼が求められることなのです。

でも、幸いなことに、私はブラック・ ホークに於いて実際にそのアルバム

を聴いてから本当に欲しいアルバムだけを購入していたの

で、今振り返ってみても、当時購入したアルバムはどれ一つとってもハズレというものは無く、皆印象深いものばかりで

す。

さて、当然ながらこのアルバムはその後輸入レコード店で購入しましたが、これは

私にとってトラッド専門の Topic

レーベルのアルバムを購入した最初の一枚でした。なぜ、それを憶えているかというと、実は、当初私はこのアルバムのタイトルが

"Topic" だ

と思い込んでいたからです。

ジャケット表面の大きな写真でも分かるとおり、上部中央に配置された

"Anne Briggs" と

いうロゴと、それと水平にレベルを合わせて右側に配置された "Topic" というロゴは

"Topic" の

文字の方が僅かに小さいというだけで、全く同じ木版画のような書体が使われています。 ジャケット表面の大きな写真でも分かるとおり、上部中央に配置された

"Anne Briggs" と

いうロゴと、それと水平にレベルを合わせて右側に配置された "Topic" というロゴは

"Topic" の

文字の方が僅かに小さいというだけで、全く同じ木版画のような書体が使われています。

一方、ジャケット裏面右上にあるレコード番号 12T207 の前にはレーベル名の "Topic" の文字がありません。そんな訳で 次の

Topic レーベルのレコード(それが何であったかは忘れました)を購入するまでの間、私はずっと

"Topic" と

いうがこのア ルバムのタイトルと勘違いしていたのです。

さて、このアルバムを手にしてやっと A.L.Loyd

によるライナーノートをじっくり読む事ができました。そして、なんといっても印象的だったのが、冒頭の次の様な彼女に関する紹介文でした。

Getting

Anne Briggs into a recording studio is like

enticing a wild bird into a cage. Nor is she best

at ease when she's trapped there. Walls don't suit

her as well as woods, and she's more given to

stravaging than to settling. Which is why she, one

of the most admired singers in the folk song

revival, is so seldom heard on record.(中略)So here

is the first LP she's had all to hereself, and

many people will say : 'Welcome, dear Anne; we've

been waiting for this'

Ewan MacColl と並ぶブリティッシュ・トラッド界の重鎮である

A.L.Loyd が手放しで賞賛するこの女性シンガーはやはりただ者ではなかったのです。

とにもかくにも、私はその後ずっと、密かにこのアン・ブリッグスを最もお気に入りのシンガーとして崇拝しつづけて

いました。多分、そんな変わり者は松平さんと私だけだろうと思いながら…。

ところが、その後、1977年にいよいよブリティッシュ・ト

ラッド愛好会が立ち上がり、会に集う皆さんとそれぞれのお気に入りアーティストなどについて言葉を交わ

ずようになって何よりもびっく りしたのは、日本のトラッド・ファンの集う巷には、まるで “アン・ブリッグス・フェチ” とでもいうようなア

ン・ブリッグスのカルト的ファンが溢れているということでした。「な〜んだ、俺だ けじゃなかったんだ。」

もしかしたら、そのようなファンたちが集って「アン・ブリッグス学

会」なんてのが成立するんではないか?と思えてしまう程。少なくとも「アン・ブリックスを考察するシンポジウム」は

いつでも開催可能だと思います。

考察事例としては例えば「アン・ブリッグスとフォーク・リバイバル」「アン・ブリッグスの無伴奏シンギング」「ア

ン・ブリッグスのオリジナル・ソング」

「アン・ブリッグスとその他の女性シンガー比較」「アン・ブリッグスとブズーキ」「アン・ブリッグスとあの時代の男

性トラディストたちの交遊関係」「ア ン・ブリッグスはトラッド界のクレオパトラか? 楊貴妃か?」「アン・ブリッグスとジミー・ペイジを繋ぐ糸」「アン・ブリッグスと愛犬クレア」

etc.…

まあ、アホな空想はともかく、そんなカルト的ファンたちの熱い想いの

集大成が、1990年にキングレコードからリリースされたCDアルバム "Anne

Briggs/Black Water Side - Complete Recordings From

TOPIC"(King Record KICP 2082/1990)です。

これは、A.L.Loyd のライナーノートでも紹介されていた、"The Iron Muse"(12T86/1963)、EP "The Hazards of

Love"(TOP94/1963)、"The Birds In The

Bush"(12T135/1966)という、このファースト・ソロ LP

のリリースまでに彼女が Topic

レーベルで録音してきた全ての音源を一枚のCDに納めてしまう、という傑作企画の産物です。「CD一枚にこれらの音源全てが収録可能である。」と言う見事

なロジックを発見し、企画したのはもちろんトラッド愛好会の設立当初からのメンバー、白石さんと牛沢さんの二人。

実はこの「Anne Briggs

の Topic 音源を一枚のCDに納める」という日本のカルト的アン・ブリッグス・ファンのオ

リジナル企画は、なんと本国イギリスでそのままパクられてしまい、全く同じ様なCDアルバム

"Classic Anne Briggs"(Felsside FECD 78/1990)と

してリリースされています。

いつの時代も極端に露出度が低くてミステリアスな存在であり続けるアン・ブリッグスに関して、これまで最も濃い情報は、共にイギリスの音楽雑誌である "SWING51"(No.13/1989)と

"MOJO"(1998/03)に掲載された(前者はインタビューそのもの、後者

はインタビューを元にした)記事です。私は前者はTKさん、後者は大 島豊さんという共にトラッド仲間から現

物やコピーを頂戴しましたが、両方とも彼女の音楽人生やトラッド界から完全に身を引いた後の半生が克明に描かれてい

て非常に興味深く読ませてもらいまし た。彼女は "MOJO" の

インタビュー当時は(多分その後も?)西スコットランドのある島で、周囲2マイルに全く人気の無いというコテッジで

静かに暮らしているそうです。

いつの時代も極端に露出度が低くてミステリアスな存在であり続けるアン・ブリッグスに関して、これまで最も濃い情報は、共にイギリスの音楽雑誌である "SWING51"(No.13/1989)と

"MOJO"(1998/03)に掲載された(前者はインタビューそのもの、後者

はインタビューを元にした)記事です。私は前者はTKさん、後者は大 島豊さんという共にトラッド仲間から現

物やコピーを頂戴しましたが、両方とも彼女の音楽人生やトラッド界から完全に身を引いた後の半生が克明に描かれてい

て非常に興味深く読ませてもらいまし た。彼女は "MOJO" の

インタビュー当時は(多分その後も?)西スコットランドのある島で、周囲2マイルに全く人気の無いというコテッジで

静かに暮らしているそうです。

スコットランド西方の島といえば、ピーブロック・プレイヤーたるパイパー森の聖地であるスカイ島のある方面です。なんと、16才の私が恋い焦がれた女性

が、正に私の現在の音楽の聖地の近く(いや、もしかしたらその島というのはスカイ島そのものかもしれません。)で暮

らしている、というのはやはり何かしら 強い因縁を感じない訳にはいきません。(…と、パイパー森お得意のいつもの

こじつけ。)

ところで、大島さん、この記事の最後に書いてあったインタビュアーの

Colin Harper

が準備しているというアン・ブリッグスに関する本ってのはその後リリースされたのでしょうか?

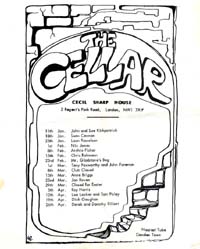

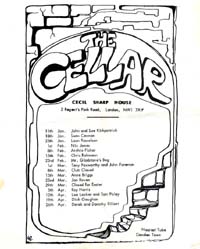

さて、最後に一つのお宝画像を。 さて、最後に一つのお宝画像を。

アン・ブリッグスはこのアルバムに続いて、オリジナル曲を中心にコンテンポラリーな曲で構成された

"The Time Has Come"(CBS S-64612/1971)を

リリースしてからしばらくの間、ブリティッ

シュ・フォーク・シーンで活躍していたようですが、70年代半ば以降はすっかりお隠れになってしまいました。

ここで紹介するのは

1975年に私のパートナーが渡英した際に手にした Cecil Sharp House の地下にあったフォーク・クラブ "THE CELLAR"

のチラシです。ここには、ちゃんと彼女の名前が出ているのです。つまり、少なくとも

1975年までは彼女はまだまだ活動中だったということですね。

それにしても、その他のシンガーたちの名前もそうそうたるものがありますね。

さらに、巷のアン・ブリッグス・ファンの間では既に周知の映像です

が、正に時代を反映した「21才当時の《動く》アン・ブリッグス」を観ることができる、トンでもないお

宝映像が YouTube にアップ さ

れているのでご紹介。

あ〜、松平さんにも見せたかったな〜

|

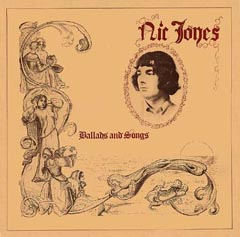

パイパー森がこのコーナーで最初に取り上げるのは、何を置いて

もこのアルバムの他には有り得ません。現在のパイパー森があるのはとりもなおさずこのアルバムのお陰。というか、ア

ルバム2曲目でジャッキー・マクシー が無伴奏で淡々と歌う

パイパー森がこのコーナーで最初に取り上げるのは、何を置いて

もこのアルバムの他には有り得ません。現在のパイパー森があるのはとりもなおさずこのアルバムのお陰。というか、ア

ルバム2曲目でジャッキー・マクシー が無伴奏で淡々と歌う

ペンタングルの

ペンタングルの

このアルバムは、

当時のコレクションの中では珍しく事前にブラック・ ホークで中身を聴いてから買ったものではありま

せん。

このアルバムは、

当時のコレクションの中では珍しく事前にブラック・ ホークで中身を聴いてから買ったものではありま

せん。 私がフェアポート・コンベンションのアルバム "Angel Delight" でブラック・ ホークデビューの日を無事に過ごした後、ほぼ週3回

のペースで通い始めてから、毎回

巡って来る英ー2(エレクトリック・トラッド)の時間にターンテーブルに載るのが、圧倒的にフェアポート一派だった

ということは言うまでもありません。

私がフェアポート・コンベンションのアルバム "Angel Delight" でブラック・ ホークデビューの日を無事に過ごした後、ほぼ週3回

のペースで通い始めてから、毎回

巡って来る英ー2(エレクトリック・トラッド)の時間にターンテーブルに載るのが、圧倒的にフェアポート一派だった

ということは言うまでもありません。

当時愛聴していたトラッドの LP

レコードの中で、その後 CD として購入し直すと、多くの場合 LP

レコードのアートとしてのジャケットデザインが全く失われてしまって残念な思いを抱きます。このアルバムのその様な例の一つ。

当時愛聴していたトラッドの LP

レコードの中で、その後 CD として購入し直すと、多くの場合 LP

レコードのアートとしてのジャケットデザインが全く失われてしまって残念な思いを抱きます。このアルバムのその様な例の一つ。 ビル・リーダーの率いるトレイラー・

レーベルから、殆ど同じ時期にリリースされたアルバムであるにも関わらず、このアルバムのジャケット・デザイン

は前回紹介したディック・ゴーハン "No More

Forever" とは見事に好対照です。それも、同じジャネット・カーの手によるデザインなのですが…。

ビル・リーダーの率いるトレイラー・

レーベルから、殆ど同じ時期にリリースされたアルバムであるにも関わらず、このアルバムのジャケット・デザイン

は前回紹介したディック・ゴーハン "No More

Forever" とは見事に好対照です。それも、同じジャネット・カーの手によるデザインなのですが…。