《音環境》について

1st February 1994

最近の私の音楽の楽しみ方は、ハイランド・パイプの音色が映えるのではないかと思われる野外のさまざまなシチュエーションの中でピーブロックを演奏することです。

そうは言っても全てがすぐに実現することばかりという訳ではありません。例えば、「今日みたいなどんよりとした空の日は、いつもの多摩川の川岸で強い風に吹かれながらLament for Mary MacLeodを演奏したらいいだろうな。」とか、「海辺のあの岩場で潮風にあたりながら波の音をバックにLament for Patrick Og MacCrimmonを演奏してみたいな。」とか、あるいは「あのこんもりとした森の中で、木々の精霊たちに囲まれながらDesperate Battle of the Birds を演奏したらどんなだろう。」などと、ハイランド・パイプの音色が映える様々な《音環境》を求めて、そして、その音環境にふさわしい曲について想いを巡らすだけのことの方が、どちらかといったら多いかもしれません。

実は《音環境》ということを強く意識するようになったのは、富士ゼロックスの企業広報誌“グラフィケーション(Glaphication/1992年8月号/No.62)”に掲載された芸能山城組の組頭、山城祥二こと大橋力さんの「音環境の研究を通して文化を問う」と いう対談記事を読んだのがきっかけです。この“グラフィケーションは”企業広報誌のなかでは多分随一のハイグレードなものだと思われます。その内容はハイ テク企業の企業広報誌というよりはまるで「文化人類学雑誌」といった感じで、毎号、さまざまな分野のテーマについて非常に興味深い記事が掲載されていま す。

ブルガリアン・コーラスからバリ島のケチャの再現まで、芸能山城組のこの間の多彩な活動についてはすでにご存知のことだと思います。この記事の中で大橋さんはその活動のきっかけについて、ヨーロッパ音楽の枠組みの中で人間の声を使っての表現を追求していくことの壁につきあたっていたときに、故小泉文夫さんの導きによって5音音階の、東洋風の声と旋律をもったポリフォニックな音楽であるブルガリアン・コーラスと出会ったときの衝撃、そして、さらには究極的な声の表現であるバリ島のケチャをコピーすることによって、世界中の多様な文化の価値が見えてきたことなどを語っています。

そして、それらの音楽をご自身の本来の専門分野である「情報環境学」の研究対象として分析する中から、人間にとってなくてはならない情報として、また気持ちのいい環境を形作る要因として、これらの音楽には耳には聴こえない20キロヘルツ以上の高周波音が多く含まれているということに気がつかれたのだそうです。

そしてさらに、コンクリートジャングルの都市の中ではそのような高周波音が全く発生していないのに対して、熱帯雨林などの自然環境の中においては、虫や鳥、そして動物や植物がつくり出す様々な高周波音が豊富に存在する構造になっている、ということが分かってきたというのです。

そして、人間という生きものも、元来そのような生態系にピタッと当てはまるように出来ているはずなのだから、コンクリートジャングルの都市の中というような、自然な音環境が崩れた状況に置かれると、人はストレスを感じるようになるというのです。聴こえない、意識されない高周波の《音》が人間の環境にとって不可欠だということなのですね。

試しにあの幽玄なるバリ島のガムラン音楽を人為的に高周波音をカットして聴くと、楽器全体がまろやかに調和している感じがしなくなり、音が堅く刺激的にな るのだそうです。そして、聴く人の脳の反応もカットしない音を聴いた時に比べて「快適性を示す」α波の発生が弱くなるそうです。人の耳には聴こえないはず の高周波音には、音を柔らかくし余韻を豊かに聴かせ、ニュアンスの変化をリッチにして全体のバランスをよくし、そして、さらに脳のα波の発生を活性化する 働きもあるということなのです。

私はこの記事を読んで「ハイランド・パイプが出す音は人間の可聴域を大幅に超す高周波音を多く含んでいる。」と いう記事をいつかパイピング・タイムスで読んだことを、はたと思い出しました。そのときは「あんなに高い音程の楽器なのだから高周波音を含んでいるという のも至極当然のことなのだろうなー。」というぐらいにしか意識していませんでしたが、この大橋さんの理論を知ってからはその高周波音の役割がよく分かって きました。

つまり、私が河原や森の中といった野外の広い空間でハイランド・パ イプの演奏を聴いたり自ら演奏したりするときの心地よさというのは、そういった高周波音を含んだ空気の振動がうまくバランスした状態で響いているからなの でしょう。そして、逆に閉鎖空間の中ではなかなか心地よく演奏できないのは、そのような音環境のバランスが崩れてしまっているからなのだと思います。

脇 に抱えたバッグから伝わる低周波の振動、チャンターの指穴から伝わるリードの振動、空気を通じて音波として耳に入る振動、そして、耳には聴こえないけれど 重要な役割をしている高周波の振動、これらの様々な周波数の振動が一体となってハイランド・パイプの音色(この場合、音色という言葉は適切ではないようで すが…)を形作っているのだと気がつきました。

大橋さんによると、バリ島には真ちゅうをくり抜いてつくった鈴が内側に何十個もついた巨大な獅子面があるそうです。なんと、この鈴の音は外に聞こえるので はなく、面をかぶった人間をトタンス状態に導くためのハードウエアだということなのです。まさに、これなんか私が常々言ってきた「ハイランド・パイプで音 まみれになってトランス状態になる」ということと共通した状況を生み出すツールのような気がします。

実は昨年(1993年)10月、ハイランドゲームのため、あの愛すべき Angus J. MacLellan さんが再び来日した際に、常日頃考えていたそのような素晴しい《音環境》を存分に味わうことができました。

実は昨年(1993年)10月、ハイランドゲームのため、あの愛すべき Angus J. MacLellan さんが再び来日した際に、常日頃考えていたそのような素晴しい《音環境》を存分に味わうことができました。

ハイランドゲームの翌日の月曜日、休暇を取った私はアンガスを連れ出すとそのまま車を南に向けました。目指すは三浦半島の城ケ島。なんと「俗っぽい」と思 うかも知れませんが、実は、城ケ島公園から少し歩いたところにある海鵜(うみう)の営巣地として有名な切り立った断崖、そしてそこからまた少し歩いたとこ ろにある、波で侵食された大きなアーチ状の岩がある“馬の背洞門”のあたりの風景はスカイ島のはずれ、マクリモンのカレッジ・オブ・パイピングがあった Boreraig のあたりの風景と非常に似た雰囲気があるのです。もちろん、私はまだ現地に行ったことはありませんが、あのBBC TVスコットランドのピーブロックのビデオの中に出てくる風景、特にゲビン・ストダートが妙なる“Lament for MacSwan of Roaig”を演奏している風景に非常に良く似ているように思えるのです。

侵食された荒々しい岩の姿や、砕ける波の音といった雰囲気が、ある意味では非常に日本的な風景でもあるので、いままでも何度か海外から人が来ると案内している場所でした。特に岩場の向こうの水平線に夕日が沈む様子は、落日の風景が美しい事で有名な「ゴールウエイの落日」もかくありなん、という具合になかなか印象的な風景です。そして、ここを訪れる度に「ここでピーブロックを演奏したらさぞや気持ちがいいだろうなー」ということを考えていました。

しかし、そうはいってもいつも行くような休日にはその場にだれも居ないわけではありませんし、「変な趣味のいやな奴」なんて思われてもしゃくだし、まあ、 いろいろあってなかなか果たせずにいたところでした。でも、今回は違います。シーズンオフの平日ですので人もあまり居ないでしょう。そして、何より一緒に 行くのはスコットランド人の本物のパイパーなのですから。

思った通り、その日は私の好みのその場所には誰もいませんでした。さらに良い具合に、私たちが浜に降り立ったその時になると、朝から晴れ渡っていた空がど

んよりと曇ってきて、まさに《スコットランドの空》という雰囲気になったのです。パイプのウオームアップが済んだところで、まず私の“ Lament for Mary MacLeod ”を聴いてもらいました。パイプでこの曲を聴いてもらうのは初めてなのでやはり緊張してしまい、途中かなりとちってしまいました。しかし、気分は最高!

思った通り、その日は私の好みのその場所には誰もいませんでした。さらに良い具合に、私たちが浜に降り立ったその時になると、朝から晴れ渡っていた空がど

んよりと曇ってきて、まさに《スコットランドの空》という雰囲気になったのです。パイプのウオームアップが済んだところで、まず私の“ Lament for Mary MacLeod ”を聴いてもらいました。パイプでこの曲を聴いてもらうのは初めてなのでやはり緊張してしまい、途中かなりとちってしまいました。しかし、気分は最高!

演奏が終わるとアンガスが、ちょっと離れた場所の岩のてっぺんに止まっていた2羽の海鵜を指さして、「あの2羽の鳥があそこで最初からずーと君の演奏を聴いていたよ。」と教えてくれました。潮騒の中で鳥たちが聴き耳をたててくれるような演奏ができたということで、私はなぜかとても幸せな気分になりました。

その後、アンガスが2曲、そして私が十八番の“The Desperate Battle of the Birds”を 演奏しました。その間、沖合いの小舟に乗った漁師以外はたった一人の人が通りかかっただけでした。大海原の向こう側にはスカイ島がある海辺で、潮風に当た りながら波の音をバックに、そして聴衆は空を自由に舞う鳥たち、というシチュエーションでこのピーブロックを演奏するのはなんとも言いがたい気分でした。

その夜、目黒のパイオニアビルでのパイピングソサエティーの練習のときに、アンガスがその“The Desperate Battle of the Birds”を演奏してくれました。昼間、私の演奏を聴いた時に「いい演奏だ。よくできた。でも、私はまたちょっと違う風に演奏するがね。」と言っていたように、その演奏は私の演奏の手本としている Seumas MacNeill の演奏とも、私にとってはこの曲との最初の出会いであった John Burgess の演奏とも大きく違うもので、明らかに彼の師匠の故 Donald MacLeod の流れを汲むものでした。

演奏されたのは確かに同じ《曲=tune》ではあるのですが、私が聴いたのはそれらとはまた違うもう一つの素晴らしい《音楽=music》であったように思います。18世紀に生きた一人のパイパーが生みだした妙なるメロディーが、人から人へと伝わる中で、それぞれの人の味わいを加味しながら生き続けてきた証ではないでしょうか。そこに、本当の意味での《トラディション》を見たような気がしました。

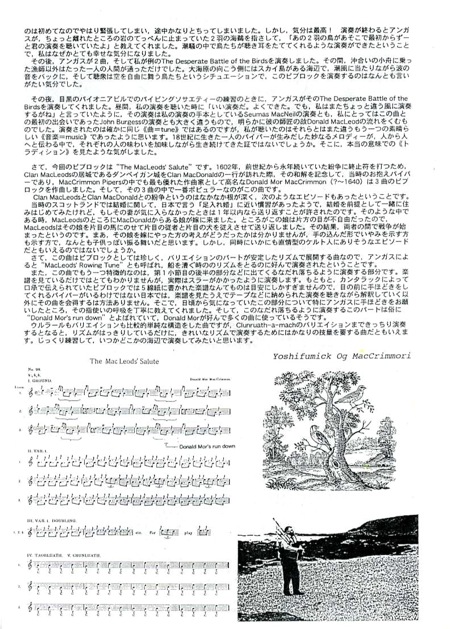

さて、今回ご紹介するピーブロックは、海辺で演奏するのに最適な“The MacLeods' Salute”という曲です。

さて、今回ご紹介するピーブロックは、海辺で演奏するのに最適な“The MacLeods' Salute”という曲です。

1602

年、前世紀から永年続いていた紛争に終止符を打つため、クラン・マクロードの居城であるダンベイガン城をクラン・マクドナルドの一行が訪れた際に、その和

解を記念して、クラン・マクロードの当時のパイパーであり、マクリモンパイパーの中でも最も優れた作曲家として高名なドナルド・モア・マクリモンは3曲の

ピーブロックを作曲しました。そして、その3曲の中で一番ポピュラーなのがこの曲です。

右の楽譜をクリックすると Kilberry バージョンの楽譜の大きなファイルにリンクしています。また、Kilberry と Angus MacKay のバージョンを交互に並べた楽譜もあります。(score by bugpiper さん)

クラン・マクロードとクラン・マクドナルドとの紛争というのはなかなか根が深くて、様々な理由でことごとく対立をしていたようですが、例えば次のようなエピソードも伝えられています。

当時のスコットランドでは結婚に関して、日本で言うところの「足入れ婚」に近い慣習があったようで「結婚を前提として一緒に住みはじめてみたけれど、もしその妻が気に入らなかったときは1年以内なら送り返すことが許された。」と言う事なのです。

そのような中で、ある時クラン・マクロードのところにクラン・マクドナルドからある娘がお嫁に来ました。ところがこの娘は片方の目が不自由だったので、そのことを理由にマクロードはその娘をマクドナルドの元に送り返すことにしました。

ところが、マクロードはその娘を単に送り返したのではなく、御丁寧にもその娘を「《片目》の従者と《片目》の犬を従えさせた《片目》の馬に乗せて」送り返したのでした。そして、その結果、両者の間で戦争が始まったということです。

まあ、その娘を嫁にやった方の考えがどうだったかは分かりませんが、手の込んだ形でいやみを示す方も示す方で、なんとも子供っぽい振る舞いだと思います。しかし、同時にいかにも直情型のケルト人にありそうなエピソードだともいえるのではないでしょうか。

さて、この曲はピーブロックとしては珍しく、バリエイションのパートが安定したリズムで展開する曲なので、アンガスによると“MacLeods' Rowing Tune”とも呼ばれ、船を漕ぐ時ののリズムをとるのに好んで演奏されたということです。

また、この曲でもう一つ特徴的なのは、第1小節目の後半の部分などに出てくるなだれ落ちるように演奏する部分です。楽譜を見ているだけではとてもわかりませんが、実際はスラーがかかったように演奏します。

もともと、カンタラックによって口承で伝えられていたピーブロックでは5線紙に書かれた楽譜なんてものは目安にしかすぎませんので、目の前に手ほどきをし てくれるパイパーが居るわけではない私などは、楽譜を見たうえであるパイパーが演奏した音源を聴きながら解釈していく以外にその曲を会得するは方法ありま せん。しかし、細かい表現などは独習ではなかなか会得しにくいものです。

そこで、日頃から気になっていたこの部分について特にアンガスに手ほどきをお願いしたところ、その指使いの呼吸を丁寧に教えてくれました。そして、このなだれ落ちるように演奏するこのパートは俗に“Donald Mor's run down”とよばれていて、ドナルド・モアが好んで使ったということです。

ウルラールもバリエイションも比較的単純な構造をした曲ですが、リズムがはっきりしている曲だけに、Clunruath-a-mach(クルンルアー・ ア・マッハ)のバリエイションまできっちり演奏するとなると、きれいなリズムを保って演奏するにはかなりの技量を要する曲だともいえます。じっくり練習し て、いつかまた三浦の海辺に行った時に演奏してみたいと思います。

Yoshifumick Og MacCrimmori

【後日談】

アンガスを三浦に連れて行った時に撮影した写真は、まるで私が思い描くスカイ島の海岸で演奏しているような雰囲気に撮れていて、私は非常に気に入っていました。

アンガスを三浦に連れて行った時に撮影した写真は、まるで私が思い描くスカイ島の海岸で演奏しているような雰囲気に撮れていて、私は非常に気に入っていました。

この日から数年経過した時、ふと思い付いて College of Piping になにやかやと注文を出したついでに、「Angus J.

によろしく伝えてほしい。」と書き添えてこの写真を同封したところ、その後に届いた Piping Times

(1997/9)にその中の一枚が掲載されていました。

「あなたの想像とは違う」というタイトル、そして「はるか彼方のヘブリディーズで、海の静けさを破っていると思ったら大間違い。これは Angus J. MacLellan が1993年に日本の神奈川県にある三浦海岸で演奏しているところである。」というキャプションがつけられていました。やはり、あちらの人もまるでそのように見える写真だったのですね。(Miura の綴りが Muira になっていたのがご愛敬でしたが…)