第41話(2021/2)

"Lament for Donald Duaghal MacKay" の謎

以前(…と言っても既に15年も前の事ですが)、この曲について「途中でどうしても指が走ってしまって、そのたお

やかな雰囲気を上手く表現出来ない。」という事を書きました。⇒ 2006年11月25日の日記

この事については、実はその後も長年完璧には克服する事が出来ずにいました(正直に言えば、単に真面目に取り組んで来

なかっただけで

すが…)。つい最近になってようやく、この所の常套手段である「手本となる演奏の時間配分を楽譜に書き込み、それを厳密

に守る」という練習を積み重ねる事によって、それなりに情緒豊かな演奏が出来る様になりました。(さっさと真面目に取り

組めよ!)

さて、極めてポピュラーなこの曲については、手元に20数個の音源がありますが、そのほ

ぼ全ては Kilberry Book

の楽譜(P118/No.113)に則った演奏です。楽譜の左上タイトル横に 8:, 5, 8.

Irregular と記されている通り、Urlar は「8小節-8小節-5小節-8小

節」、Var.1は「8小節-8小節-4小節-8小節」、Taorluath &

Clunluath は「8小節-8小節-2小節-8小節」、という極めて変則的な構成になっています。

そもそも、この変則的構成は Archibald Campbell

of Kilberry

が主導していた当時のピーブロック・ソサエティー音楽委員会が、最大の拠り所としていた Angus MacKay によるセッティングの構成。ですか

ら、少々変則的である事に目を瞑りつつ、1948年にリリースされた Kilberry Book

にこのセッティングが採用されたのはごく自然な成り行きだと言えます。

一方、この曲は本家の PS Book としては Book13

に掲載されています。

通常それぞれの PS Book の序文には署名と共にリリース年が記載されているのですが、何故か

Book13 の序文には記載が無いので正確なリリース年が不明。Book12が1970

年、Book14が1986年のリリースである事、1974年の PSカンファレンスの中で Book13に

ついて触れられている事から推して、恐らく1970年代前半のリリースだと推測されます。

Book13 を取り纏めた、当時の音楽委員会代表 A.

G. Kenneth による解説には、この変則的構成については故 Archibald Campbell

自身も必ずしも満足していた訳では無く、疑義の対象となり得ていたと書かれています。

そして、ここ(Book13/P431)では極めて常識的な構成の Simon Fraser

セッティングの楽譜がトップに掲載され、A. G. Kenneth

としては「このセッティングが最も優れている。」としています。これは Archbald

Campbell 存命中には到底考えられなかった扱いでしょう。(参照 ⇒ パイプのかおり第39話)

…とは言っても、これに続いて、Angus MacKay's setting、Donald

MacDonald Jr’s MS setting、Angus

MacArthur's setting

と都合4つのセッティングの楽譜が掲載されているのは極めて異例。当時の音楽委員会の中でも様々な意見が交錯していたであろう事が伺えます。(参照

⇒ Pibroch Network Musical

Materials)

しかし、世間一般的にはそれ以降も Kilberry Book の(Angus

MacKay)セッティングが相変わらずデフォルトであり続けたのはご存知の通り。その理由として考えられるのは、このセッティングが少々変則的ではあっ

ても、一旦覚えてしまえば演奏する上では何ら不 自 然では無い事と、多くの人々が長年それに親しんで来

て、今更その美しい旋律の構成を変えるメリットを感じられなかった事、等では無いでしょうか。

さて、ここからが本題です。

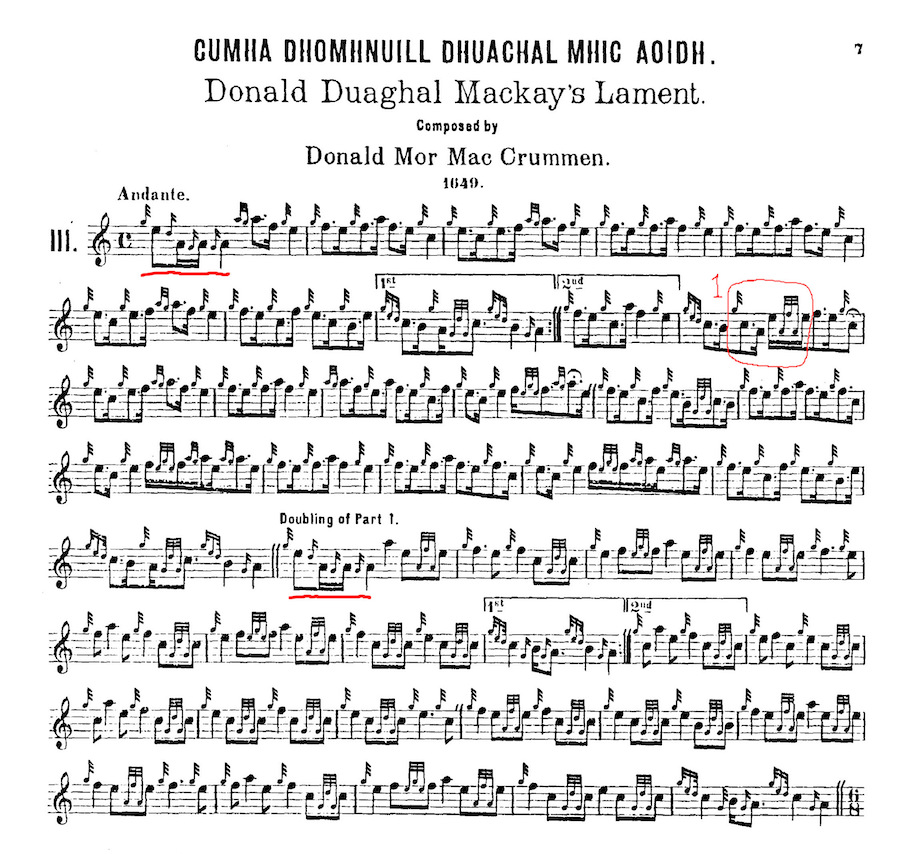

この Kilberry Book

の楽譜の表記には、容易には理解し難い箇所が複数あります。↓の楽譜(著作権に配慮し

ています)の赤線で囲った1〜3です。

これらの箇所には長年悩まされてきました。

まず、1は手本となる演奏に倣って演奏すればそれらしく演奏できますが、表記に囚われ過ぎると上手くタ

イミングが取れず、この箇所でテンポが乱れるがちです。

そこで、オリジナルを参照する事に。

PS Book13 に掲載されている Angus MacKay's setting

(著作権に配慮しています)での1の表記は次の通りで

す。

楽理がダメなので上手く表現できませんが、これだと Kilberry

Book とは拍子の位置が違うのでは無いでしょうか? E-Grip にビートを置く?

しかし、PS Book で「○○セッティング」と表記されていても、実はオリジナルを勝手に改変している例は多々あるので、この際、本当のオリジナルを 参照する事に…。

Angus MacKay Book(1938年)

の楽譜は↓の様になっていました。(こちらは著作権が切れているのでそのまま)

これを見る限り、明らかに E-Grip

にビートを置いて演奏すれば上手く表現できそうです。

最初から PS Book を見ていれば割とすんなり解釈できたかもしれませんが、Kilberry

Book の楽譜からこの Angus MacKay setting

で示されている拍子を読み取るというのはちょっと無理があるのでは無いでしょうか?

まあ、何れにせよこれでやっと、この部分の表現がストンと腑に落ちました。このオリジナルの楽譜の表記に添えば、タイ

ミングを取るのが遥か に容易です。

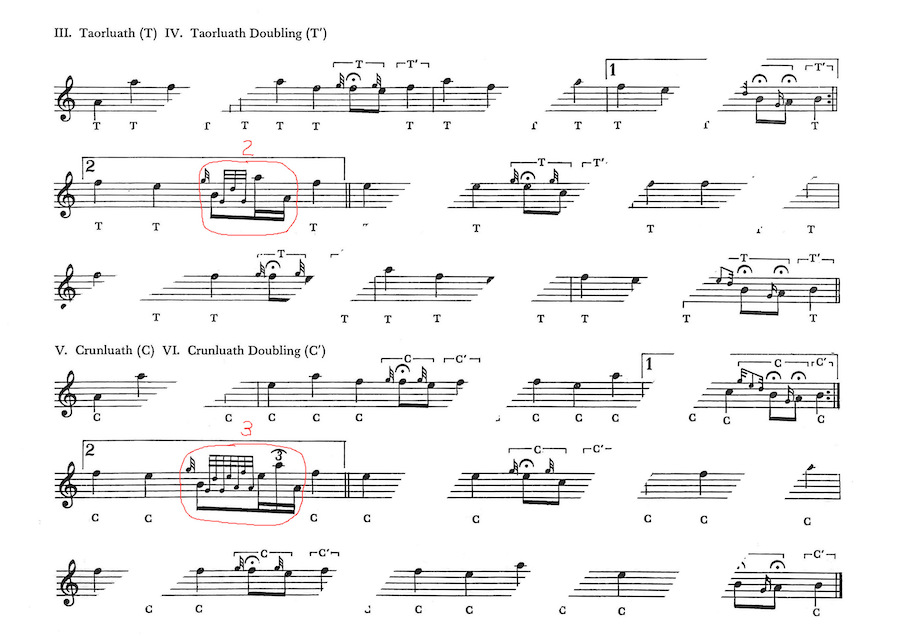

さて、1はこれで解決しましたが、2と3に なるとまるでお手上げです。

手本となるパイプ演奏を聴いても、私の様な耳では聴き分けられる由も無し。Donald MacLeod

が30分近く掛けて丁寧に手ほどきしてくれている、チュー

トリアル・シリーズ Vol.14 でも特段の説明は有りません。また、プラクティス・チャ

ンターによる模範演奏でも聴き分けられません。

仕方無いので、これまで私はごく普通の Taorluath on b、Crunluath on b

としてごまかしてきました。

これはあくまでも推測ですが、私が聴き取れないので無くて、達人たち誰しもその様にして演奏しているのかもしれませ

ん。少なくとも、Donald MacLeod はこの手のごまかしの前科者ですから…。

まあ、邪推はやめてオリジナルを見てみましょう。2と3について PS

Book では次の様に表記されています。

つまり、こちらは基本的に Kilberry Book と同じ表記。

では、本当のオリジナルはどうなっているか? まずは、2から…。

トラディショナル・タイプの Taorluath と Crunluath を

一切省略せずに表記する、この当時のセオリーで書かれているオリジナル楽譜で見れば一目瞭然でした。

何のことは無い、2は「トラディショナル Taorluath の最後の E

装飾音が Hi-A 装飾音に変わっている」だけ。つまり、前後の Taorluath に対して「装

飾音が1音違っているだけ」なので、少々不自然ではありますがさほど難しい運指ではありません。十分対応可

能です。(…かと言って、今後、自分がその様に演奏するか否かは別です。)

では何故、Kilberry Book ではあのように奇妙キテレツな一

団の音列が登場したのでしょう。

Archbald Campbell は彼の言う所の

"Redundant A" を除いた形式で Taorluath を表記する(もちろん、実際には省略記号参照とし

て…)のに合わせて、当該の装飾音からも2つ目の Low-A を取り除いてしまったのです。それにも拘らず、Angus MacKay が敢えて

Hi-Aとしたイレギュラーな装飾音は残した。ところが、それを事もあろうに装飾音としてでは無く、メ

ロディー・ノート Hi-A として無理やり表記してしまったのです。試してみれば分かると思います

が、そもそも、この音列は実際上は到底演奏できた代物では有りません。

ここで、次の2つの謎が浮上します。

- Archbald Campbell は何故、単に Hi-A 装飾音を E 装飾音に変更して通常の Taorluath として扱わなかったのか?

- そもそも、Angus MacKay は何故、ここで Hi-A 装飾音にしたのか?

後者については、Angus MacKay による単なる間違 え という事は考え難いので、恐らくそれなりの意味があるのだと思います。しかし、今の所それについて解説している文献等に 出会った事が有りません。

では、次に3について見てみましょう。

3は「トラディショナル Crunluath + Hi-A

装飾音 on Low-A 」という音並びでした。

Kilberry Book と PS book では前半の Crunluath

が "Redundant A"

を除いた形で表記されている事を除けば、後半はほぼ同じ音並びとも言えます。しかし、ここでもオリジナルでは装飾

音であった Hi-A をメロディー・ノートとして表記しているため、実

際には似て非なるものに…。 両者の運指は根本的に異なります。

つまり、オリジナル表記の場合は「LowA の前で Hi-Aフィンガー(左親指)を一瞬開けるだけ」で

済みますが、Kilberry や PS book の表記だと、Low-A

の前に一度本物の Hi-A の指遣いをするために「合計4本の指を動かす(トップハンド全部の指を入れ替え

る)」事になるからです。これでは極めて混み入っていて2と同様に殆ど演奏不能です。

オリジナルでは、この3も

決して荒唐無稽な指遣いでは無い事が分かりまし た。

しかし、ここでも2と同様に次の2つの謎が気になります。

- Archbald Campbell は何故、Hi-A 装飾音 on Low-A を丸々省いて、通常の Crunluath として扱わなかったのか?

- そもそも、Angus MacKay は何故、 この場所に新たに Hi-A 装飾音 on Low-A を挿入したのか?

- A. G. Kenneth は何故、PS Book13 の編集段階で(1についてはほぼオリジナルに近い表記に従ったにも 拘らず)、2と3については敢えてこれらの奇妙な音列を踏襲したのか?

以上、詳しく見て来た様にこの曲については、Kilberry Book

は元より、PS book についても(わざわざ右肩に "Angus MacKay's

setting"

と表記してあるにも拘らず)オリジナル表記が勝手に改変されている事が判りました。そして、その事によってオリジナルでは極めて合理的な音並びが、全く不

合理な音並びに改変され、結果として多くの人々を長年戸惑 わせる、という事態を招いていた訳です。

これが、20世紀前半に於ける PS 権威者たちによる Kilberryism

の実態です。

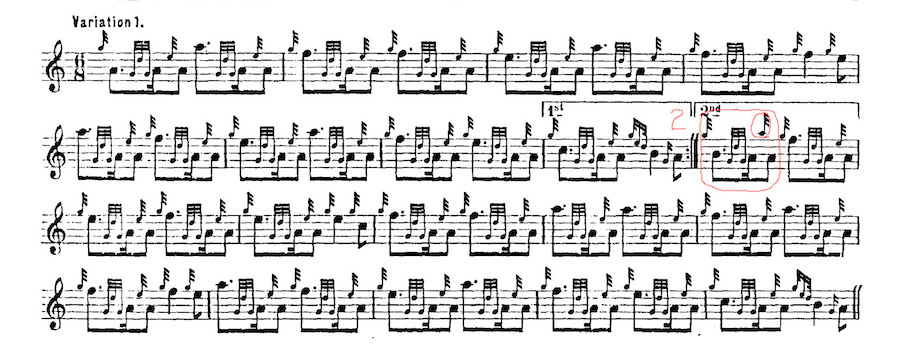

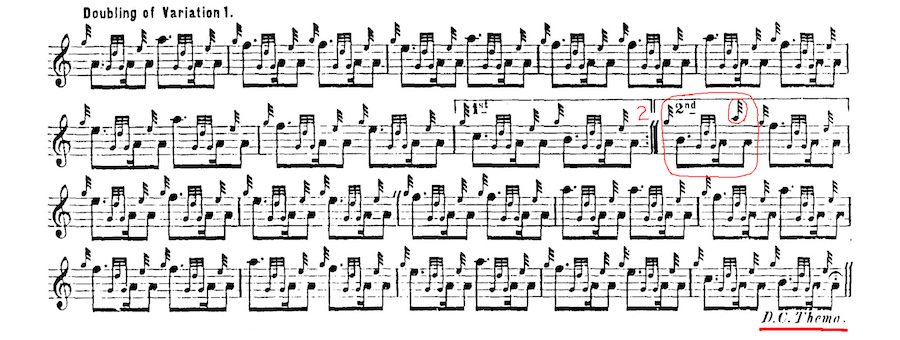

● その1

● その2

最後だけでは無くて、途中の Doubling Variation1(Taorluath Var.)の後にも D.C.Thema(Urlar に戻る)と表記されている事。 つまり、この曲に於いて Urlar は「3回演奏するべし」と指示されているのです。

今回、明らかになった様な改変は、決してこの曲だけに限られた事では無いのは容易に想像

がつきます。私たちとしては、常々この事を意識しておく必要があります。 PS Book13がリリース

された1970年代当時、Angus MacKay Book

を始めとする19世紀初頭に出版された楽譜や写本を、一般の人々が参照する事が容易でなかった事は想像して余りあります。

1980年代半ばには、それまで貴族階級の PS権威者たちが独占していたそれらの貴重な資料がスコットランド国立図書館(NLS)への寄贈されま

す。しかし、それ以降についても 21世紀に至り現在の様な DXな世界が実現するまでは、それらのオリジナル資料は極めて遠い存在

だった事は言うまでもありません。

その様な現実を踏まえて、これらの改変が連綿と行われて来た事は、厳しい言い方をすれば 「ピーブロック文化の正しい伝承を妨げて来た」と言えなくも無いでしょう。(⇒ 類似記事)翻って考えてみると、現代の私たちが「如何に 恵まれた時代に暮らしているのか」と言う事を、常に噛みしめる必要があろうかと思います。

心すべきは、Alt Pibroch Club 創設者たる故 John David Hester の 提示する次の指針です。

APC Guide to Pibroch - Rule

One "Go

to the Primary Sources"