第47話(2022/11)

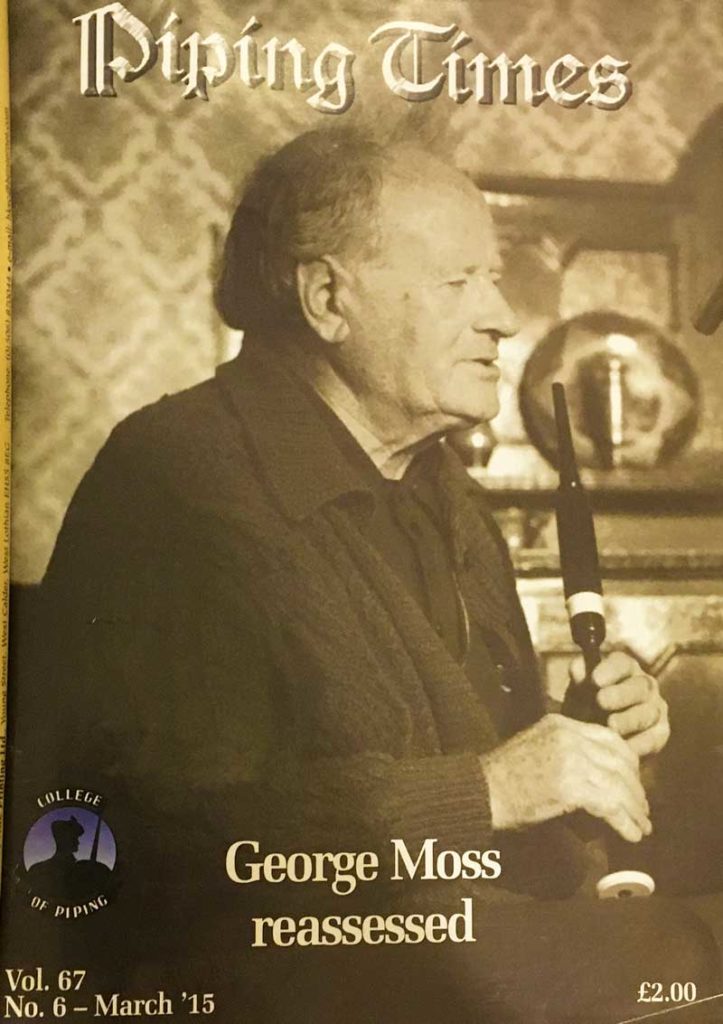

George

Moss and the Fraser pipers

George Moss を再評価を訴えかける記事です。同じく George Moss について紹介している パイプのかおり 第38話「マクリ モンの伝統を伝える一本の細い糸本土編 "George Moss" ライン」、1950年代の "Piping Times" に掲載され た、George Moss による3本の投稿記事を紹介したパイプのかおり 第 45話 "A Flame of Wrath for Incorrect Piobaireachd Playing" と併せてお目通し下さい。

なお、この記事は、2021年1月16日の Bagpipe News にテキスト自体がデジタル化された記事として公開されています。英文だけで読む場合は、そちらの方を 参照して下さい。

| 原 文 |

日本語訳 |

|---|---|

| This article is

based to a large extent on material kindly

supplied by George Moss’s nephew, Jim (Hamish)

Hamilton, Aberdeen, to whom I give my thanks |

本稿は、George Moss の甥であるアバディーン在住の Jim (Hamish)Hamilton 氏のご厚意により提供された資料をもとに作成したものである。 |

| George Moss

(1903-1990) was an important figure in Highland

piping who has not received the recognition due

to him. Such men as he, too frequently

dismissed as mad eccentrics because they held

true to traditional teaching in the face of

advancing modernisation, are now being

reconsidered and attracting fresh

attention. John Johnston in Coll was one

of them, George Moss another. He continued to play piobaireachd in the old style, with its richness of ornamentation and musical phrasing, as well as the (so-called) redundant A, the spread birl and other details scorned by the modernists — and he continued to assert that he was right and they were wrong, or, at the very least (since he was a courteous man) misguided. His vast store of knowledge was either disparaged or ignored, and he suffered, too, from having a non-highland surname — despite his impeccable piping pedigree and an abundance of highland genes in his ancestry. The surname Moss came into the family in the early 1870s when a girl called Christina MacKay married Archer Moss. She was a maid at the big house of Guiseachan, Tomich – near the mouth of Glen Affric, lnverness-shire, at the head of Strath Glass, some 20 miles south-west of Beauty. Archer was an English footman, brought in from the south by the Tweedsmouth family who owned the Guiseachan estate. They came north every summer for the ‘Season’, fishing and stalking, and brought with them their household of servants. Christina and Archer Moss had a son called Kenneth, but when the boy was only an infant, his mother died. The child was then brought up at Guiseachan by his MacKay grandparents (Christina’s father was a gardener there), and before long Archer’s employers took him back south, never to return. When Kenneth grew up he, too, became an estate gardener. He married Margaret MacKenzie, whose mother was of the piping Frasers. They had several children, including their son George and their daughter, Mary, who became the mother of Jim (Hamish) Hamilton. |

George Moss(1903-1990)は

ハイランド・パイピング界の重要人物の一人でありながら、これ

までその名を知られることがなかった。彼のような人物は、近代化

が進む中、伝統的な教えを忠実に守ったために、しばしば狂った奇人として見下されてたが、今、見直さ

れ、新たな注目を浴びている。Coll の John

Johnston もその一人であり、George Moss

もまたその一人であった。 彼は、豊かな装飾と音楽的なフレージング、(いわゆる)不必要な A、広がった birl など、モダニストたちに軽蔑された細部を含むオールド・スタイルでピーブロックを演奏し続け、自分は正しく、彼らは間違っている、あるいは少なくとも(彼 は礼儀正しい男だったので)見当違いであると主張し続けたのであった。 彼の膨大な知識は軽んじられるか無視されるかのどちらかであった。また、彼のパイプの血統は申し分な く、先祖にはハイランドの遺伝子がふんだんに含まれているにもかかわらず、その名字が非ハイランド名で ある事による差別も受けていた。 Moss という姓は、1870年代初頭に Christina MacKay という少女が Archer Moss と結婚したときに一族にもたらされた。彼女は Glen Affric の河口付近、Beauty の南西20マイルにあるインバネス・シャーの Strath Glass 岬にある Tomich の Guiseachan という大な屋敷でメイドをしていた。 Archer は、 Guiseachan の地所を所有する Tweedsmouth 家に南から連れて来られたイギリス人の従僕だった。彼らは毎年サマー「シーズン」に使用人たちを連れて北(スコットランド)にやって来て、釣りや狩猟を楽しんでいた。 Christina と Archer Moss の間には Kenneth という息子が生まれたが、その 子がまだ乳児だった頃に母親が死亡。その後、Kenneth は Guiseachan の屋敷に居た MacKay 家の祖父母に育てられたが(Christina の父親はそこで庭師をやっていた)、やがて Archer の雇い主に連れられ南(イングランド)に戻り、2度と戻ってくることはなかった。 Kenneth が成長すると、彼も屋敷の庭師となった。彼は Margaret MacKenzie と結婚したが、彼女の母親はパイピング Fraser 家の出身だった。2人の間には、息子の George と、後に Jim(Hamish)Hamilton の母親となる 娘の Mary が生ま れた。 |

All that is left of the ‘big house’ at Guiseachan. |

|

| Kenneth’s in-laws were the

piping Frasers, pipers to Lord Lovat ; their

ancestry included David and William Fraser,

Lovat’s pipers in the ’45. They were also related to Simon Fraser in Australia. Simon’s father Hugh Archibald Fraser, before he emigrated 1832, had been a friend of lain Dubh MacCrimmon and Neil MacLeod of Gesto. ln Australia, Simon learned piobaireachd from Peter Bruce, whose father Alexander was a first-class player, a MacCrimmon pupil. |

Kenneth の

義理の両親は Lord Lovat

のお抱えパイパーであるパイピング Fraser。

彼らの先祖には 45年(1745年のジャコバイト蜂 起)に

Lovat

のパイパーとして従軍した David Fraser

と William

Fraser がいる。 彼らはまた、オーストラリアの Simon Fraser とも親戚関係にあった。Simon の父 Hugh Archibald Fraser は1832年に移住する前は、lain Dubh MacCrimmon と Neil MacLeod of Gesto の友人だった。 オーストラリアでは、Simon は Peter Bruceからピーブロック の手 ほどきを受けた。Peter の 父親 Alexander は MacCrimmon の弟子の一人で、一流の演奏家だった。 |

Beaufort Castle, seat of the Lovat Frasers. |

|

| The Fraser pipers in

Scotland had extensive knowledge and were

renowned for their skill. They did not enjoy as

much prestige as the MacCrimmons, who were

prolific composers, nor were they as famous as

the MacGregors, the Maclntyres or the MacKays,

all in the public eye as successful competitors,

but they made their mark in the piping world. Most of the Frasers known to us belonged to the comparatively small area of Strathglass, the parish of Kilmorack, around the village of Beauly, on the border between Easter Ross and lnverness-shire, and many of them were associated with the Fraser chief, Lord Lovat, at Beaufort Castle. They must have suffered during the years after the ’45 Rising which led to the execution of Lovat and confiscation of his lands. In 1757, however, Lovat’s son Simon was able to raise 800 men, with ‘thirty pipers and drummers’ (How many of each?)to form a new regiment, the Fraser Highlanders. They went off to Canada, where they still make their mark on Canadian (and world) piping. Two pipers not recruited for the regiment, possibly too old in 1757, were Lord Lovat’s favourites, the brothers David and William Fraser. Lovat described David as "a very modest pretty [= handsome] young fellow, my piper and domestic [indoor servant]", and of William, in 1740, he wrote "a very excellent lad an excellent Piper certainly one of the best pypers in Scotland". Lovat had planned in 1743 to send David, then in his twenties, to Malcolm MacCrimmon in Skye, but this scheme came to nothing when the ’45 Rising intervened. Both brothers were sent south to fight for the Jacobites throughout the campaign ; both survived unscathed (and unpunished) and came home, David to live in Kirkhill, near Beauly, and William on the family farm at Wester Dounie, both within easy walking distance of the castle. William, the elder brother, was still living in 1768. but it is not known when he died : David survived until 1812, when he died at 96, still with all his faculties. He was the composer of Lord Lovat’s Lament, presumably made in 1747 when Lovat was beheaded. The lament was popular with competing pipers throughout the next two centuries. |

スコットランドの Fraser

パイパー一族は幅広い知識を持ち、優れた演奏技術で有名だった。彼らは、多作な作曲家であった MacCrimmon 一

族ほど名声を得ていなかったし、MacGregor

一族、MacIntyre 一族、MacKay

一族ほど有名ではなかったが、成功したコンペティターとして世間に知られており、パイピング界にその名を刻んでいた。 私たちが知っている Fraser 一族の殆どは、イースター・ロス州とインヴァネス・シャー州の間の境界にある Beauly 村周辺の Kilmorack 教区、Strathglass という比較的小さな地域に属していた。彼らの多くは Beaufort 城の Fraser チーフ、Lord Lovat と関係があった。 45年の蜂起で Lord Lovat が処刑され、領地が没収された後の数年間、彼らは苦難の道を歩んだに違いない。 しかし1757年、Lovat の息子 Simon は 800人の兵士と30人のパイパーとドラマー(それぞれ何人?)を集め、新しい連隊 Fraser Highlanders を結成することができた。彼らはカナダに移り、今でもカナダの(そして世界の)パイピングにその名を残している。 1757年当時に恐らく年齢が高すぎた理由で、連隊に採用されなかった2人のパイパーは、Lord Lovat のお気に入りだった David と William の Fraser 兄弟であった。Lovat は David を「とても控えめで可愛らしく(ハンサム)な若者で、私のパイパーであり、家庭的である(室内召使)」 と評し、William については 1740年に「とても優秀な若者で、優れたパイパーであり、スコットランドで最高のパイパーの一人である」と記している。 Lovat は1743年、当時20 代の David をスカイ島の Malcolm MacCrimmon の下に送る計画を立てたが、45年の蜂起でこの計画は頓挫した。2人の兄弟は、Jacobite の進軍に伴って南方へ行ったが、無傷で(そして罰せられずに)生還した。David は Baeuly 近くの Kirkhill に、William は Wester Dounie の家族農場に住んだ。いずれも城から歩いて行ける距離にあった。 兄の William は1768年にはまだ生きていたが、いつ亡くなったかは不明である。David は1812年まで生存し、96歳で死んだが、その時点で全ての身体能力を有していた。彼は Lord Lovat のラメントの作曲者であり、この曲は1747年に Lovat が斬首されたときに作られたと推定される。このラメントはその後2世紀に渡って、コンペティションで競 うパイパーたちのお好みの曲だった。 |

|

|

| Clearly, the Fraser piping

tradition continued to flourish, as in later

years several Fraser pipers distinguished

themselves in various ways — though not as

competitors on the boards. The well-known 19th century pipe-maker, Duncan Fraser, worked in Greenock, where he was a friend of Donald Cameron’s brother Sandy (who kept an inn in Greenock). Duncan belonged in the north, being one of a line of illegitimate Frasers in Strafhglass, where he had learned his trade as a pipe-maker and was known as a piper himself before he moved south. He made a pipe for the young Archie MacNeill, and there was a comment about the modern appearance of his instruments. Duncan died in 1901, aged 81. Two prominent army Pipe Majors were Frasers from the Beauly area (when a record states a person was born in Beauly, it often means merely that the birth or baptism was registered there; the child may have been born anywhere in the parish, up to 25 miles away). Gregor Fraser joined the Gordon Highlanders in 1856, and was their Pipe Major for ten years (1867-1877), described as “a fine stamp of a Highlander”. The ‘Notices of Pipers’ quote the History of the Gordon Highlanders as saying he was "a Pipe Major of the old school, whose quaint remarks and pithy sayings were long remembered". He retired in 1877, to live on Culloden Moor, near Inverness. Henry Fraser, known as Harry, was born in the Aird, the district to the south- east of Beauty and part of the Lovat estate which includes Beaufort Castle. Harry was one of the Lovat Fraser pipers at Beaufort, but left to join the Scots Guards in 1882. He was Pipe Major of the 1st Battalion for ten years (1888-98) and then Pipe Major in the 2nd Battalion from 1898 to 1903. He retired to become Pipe Major of the Lovat Scouts, based in Beauty. The piping Frasers in the Beauly district were related by various marriages over the years to the piping MacDonalds in Glenurquart, to whom John MacDonald, lnverness, belonged. There were piping Frasers in Gairloch, Wester Ross, as well. Duncan Fraser in Talladale, on Loch Maree, was himself listed as a piper in 1880, and his forebears had been connected by marriage to the family of lain Dall MacKay, the Blind Piper of Gairloch, whose wife was a Fraser. Another piper, Kenneth Fraser, probably Duncan’s brother, lived not far away, at Shieldaig on the south side of the Gairloch. It is not known if these Gairloch Frasers had links with Beauly. |

Fraser

一族のパイピングの伝統は明らかに栄え続け、後年、何人かの Fraser

パイパーが、コンペティションのボード上ではなくて、様々な方法でその名を馳せた。 19世紀の有名なパイプメーカーとして Grenock で仕事をしていたら Duncan Fraser は、Donald Cameron の弟 Sandy(彼は Grenock で宿を経営していた)の友人だった。Dancan は北部に住む Strafhglass の Fraser 一族の非嫡出子の家系の一人で、南部に移る前はそこでパイプ職人としての仕事を学び、自身もパイパーと して知られていた。彼は若い Archie MacNeill のためにパイプを作った。彼のパイプのモダンな外観についてのコメントもある。Duncan は1901年に81歳で亡くなっ ている。 陸軍の著名なパイプメジャーになった2人の Fraser は Beauly エリア出身であった(記録に Beauly で生まれたと書かれている場合、それは単にそこで出生や洗礼が登録されたことを意味し、実際には25マイル離れた教区内のどこかで生まれたかもしれな い)。 Gregor Fraser は1856年に Gordon Highlanders に入隊し、10年間(1867-1877)パイプメジャーを務め、「ハイランダーの典型的な姿」と評さ れる。"Notices of Pipers" では、History of the Gordon Highlanders の記述を引用して「古いタイプのパイプメジャーで、その風変わりな発言や軽妙な言い回しは長く記憶され ている。」と書かれている。彼は1877年に引退し、インバネス近郊の Culloden Moor に住んでいた。 Harry として知られる Henry Fraser は、 Beauty の南東に位置し、Beaufort 城を含む Lovat 領の一部である Aird で生まれた。Haryy は Beaufort の Lovat Fraser のパイパーの一人だったが、1882年に Scots Guards に入隊するために退団した。彼は10年間(1888-98)第1大隊のパイプメジャーを務め、その後1898年から1903年まで第2大隊のパイプメ ジャーを務めた。引退後は、Beauty を拠点とする Lovat Scouts のパイプ・メジャーとなった。 Beauly 地区の Piping Frasers は、Glenurquart のPiping MacDonalds と長年に渡り様々な婚姻関係を持ち った。John MacDonald of Inverness もその中の一人である。 Wester Ross の Gairloch にも Piping Frasers がいた。Loch Maree の Talladale に住む Duncan Fraser は1880年にパ イパーとして登録されており、彼の先祖は Gairloch の Blind Piper である lain Dall MacKay の家族と結婚によって繋がっており、彼の妻は Fraser で あったという。また、Dancan の兄弟と思われる Kenneth Fraser は、そう遠くな い Gairloch の南側 Shieldaig に住んでいた。これらの Gairloch Frasers が Beauly と関係があったかどうかは不明である。 |

George Moss’ home, Ross Cottage, in Charleston near Inverness. |

|

| George Moss’s grand-uncle, Alick

Fraser (1830-1926), was an important figure in a

long line of Fraser pipers; he had a strong

influence on George, training him in both

playing and knowledge of the music. From the age of five, the boy was desperate to learn about piping, so his parents sent him to spend each summer with his Fraser kin. His father’s employment as an estate gardener meant frequent changes of venue, with concentrated activity during the spring and summer months ; George’s interest in piping gave him stability and continuity, with his mother’s family, when his father’s attention had to be elsewhere. Following several years at Taymouth Castle, Kenneth Moss went to Achnacarry, as head-gardener to Cameron of Lochiel. it was there, around 1912, that George, living on the estate, began his association with Sandy Cameron and the rest of Lochiel’s pipers. Sandy, son of the great Donald Cameron, had fallen on hard times, and had been found destitute in London, by Lochiel’s son. |

Geroge

Moss の大叔父にあたる Alick

Fraser (1830-1926)はフレイザー・パイパーの長い家系の中でも

重要な人物で、George

に強い影響を与え、演奏と音楽の知識の両方を鍛え上げた。 Geroge は5歳のときからパイピングを学ぶことに熱心で、両親は毎年夏をフレイザー家の親族のもとで過ごさせた。父親は庭師として働いていたため、頻繁に場所を変 え、彼は春と夏の間に集中して活動していた。パイプに興味を持った George は、父親の関心が他に向いたと き、母親の家族と安定した継続性を得ることができたのである。 Taymouth Castleでの数年間の後、Kenneth Moss は Cameron of Lochiel の庭師頭として Achnacarry に移動した。1912年頃、その土地に住んでいた George は Sandy Cameron や Lochiel の他のパイパーと関わりを持ち始める。偉大な Donald Cameron の息子である Sandy は、苦境に立たされ、Lochiel の息子によってロンドンで貧困状態にあるところを発見された。 |

Achnacarry House, near Fort William. |

|

| The Camerons took

him in to Achnacarry and put him in charge of

the dogs. It was said that one day he was

exercising four or five of the estate dogs on

leads, with all the loops twisted round his

right hand, when a hare got up and the dogs took

after it. The leads tightened round his hand

and crushed it, so that he was never able to

play the pipes again. The Camerons gave him a

pension, and kept him at Achnaharry until his

death. Sandy Cameron was an alcoholic (like his brother Keith), and although Campbell of Kilberry claimed to have much information from him about the nature of piobaireachd, it was said at the time that Lochiel lent him Sandy for a mere three weeks, and the information given was possibly not always accurate, depending on how much drink he was given at Kilberry. For more than nine years, the young George Moss, with his thirst for piping knowledge, had the benefit of talks with Sandy, as well as instruction from him, to add to all that he had been given by the Frasers. This was at the same time as he was going each summer to his Fraser relations ; he received particularly good tuition from his grand-uncle, Alick Fraser, at Guiseachan. Alick, from his ancestors, had inherited the piobaireachd chant (canntaireachd), which he could sing from the age of 10, and he passed it on to George. Throughout his life, George always stated that all that he received from Alick Fraser was essentially the same as what was taught by Sandy Cameron. |

Cameron 一族は彼を

Achnacarry

に引き取り、犬の世話をさせた。ある日、彼が4、5匹の飼い犬にリードをつけ、右手にすべての輪を巻きつけて運動させていると、ウサギが立ち上がって、犬

たちがそれを追いかけた。彼の腕に巻かれていたリードが腕を砕いたため、彼は二度とパイプを吹けなく

なった。Cameron 一族は彼に年

金を与え、死ぬまで Achnacarry に住まわせた。 Sandy Cameron は(兄の Keith と同様に)アルコール依存 症で、 Campbell of Kilberry は彼からピーブロックの本質に関する多くの情報を得た、と主張しているが、当時は Lochiel が Sandy をわずか3週間貸しただけだと言われており、Kilberry でどれだけ飲まされたかで、与えられた情報は必ずしも正確ではなかった可能性がある。 パイプの知識習得に貪欲な若き日の George Moss は、9年間以上にわたって Sandy との交流を通じてFraser 一族から与えられた知識や演奏技術に加えて、Sandy からの知識を得ると共に技術指導を受けていたのである。 この頃、Moss は毎年夏になると Fraser の親戚のところへ行き、特に Guiseachan に住む大叔父の Alick Fraser から良い指導を受けた。 Alick は、先祖代々 ピーブロックのチャント(カンタラック)を受け継ぎ、10歳の頃から歌えるようになり、George にもそれを伝えた。 George は生涯を通じて、Alick Fraser から受けたものは全て、Sandy Cameron から教わったものと、本質的に同じであると常に述べていた。 |

George Moss competing at Lochaber Games, c1920. |

|

| Sandy Cameron told George that

his father, the great Donald Cameron (1810-1868)

received tuition, early in life, from a Fraser

(“a relation of my own” said George”) who was

taught by his relative, David Fraser, piper to

Lovat. This is likely enough, since

the Frasers and Camerons lived in the same

district, and certainly would have known each

other. George added : "It was commonly told that Donald had said that the Frasers were more reliable than the MacKays, and that John MacKay was well ahead of Angus in pibroch matters". George was a clever boy, whose parents felt he was destined for higher things than gardening for a living. When he left school, he applied for work with the Bank of Scotland. He passed the banking examinations with distinction, and was offered a position, but the stipulation was that he had to wear a dark suit, white shirt and tie for his work – and he would not receive any pay until the end of his first month of employment. "So how will l be able to buy a suit and shirt and tie?" he demanded. When no solution was offered, he told the bank what they could do with their job. He went to serve his time in horticulture, to the great disappointment of his parents. In his adult life, George continued in his quest for piping knowledge, and followed up every chance to discuss the subject with experts. He once took a job with the forestry near Oban in order to be near John MacColl, from whom he had tuition – though John warned him that as a professional earning his living from piping, he had to conform to the new rules, although brought up in the older tradition. Later, George went to Angus MacRae, in Callendar, another first-class player. [Angus was born on Harris but later lived in the Stirlingshire village of Callendar – Editor]. George was an accomplished Gaelic scholar who could write with equal ease in both English and Gaelic. During his lifetime he contributed to various Gaelic publications, such as the Gaelic journal Gairm. He also participated in various forums dealing with Gaelic topics on Radio Highland. And he maintained a lively flow of correspondence on piping subjects to many of the papers and magazines of his day : he wrote frequently to the piping column of the Oban Times, and the International Piper, where he crossed swords with several so-called piping authorities of the day. |

Sandy

Cameron は George

に、彼の父である偉大な Donald

Cameron(1810-1868)は、人 生の初期に一人の Fraser パイパー(「私の親戚」と George

は言った)から教えを受けており、その親戚は Lovat

のパイパーである David

Fraser から教わっていた、と言ったという。Fraser 一族 と Cameron

一族は同じ地区に住んでおり、互いに知り合いであったはずだからだ。 さらに George は「よく言われるのは、Donald は Fraser 一族 は MacKay 一族より信頼できると言っていた。また、John MacKay はピーブロックに関しては(息子 の) Angus よりずっと優れていた。」とも述べている。 George は利発な少年で、両親は彼が生活のための庭師になるよりも、レベルの高い仕事に就く運命にあると感じていた。学校を卒業すると、スコットランド銀行への就 職を希望した。彼は銀行の入行試験に立派な成績で合格した。しかし、ダークスーツに白いシャツとネクタ イで出勤し、給料は最初の1ヵ月が終わるまで受け取れないという条件の上、最初の1ヵ月は給料が出ない というのだ。「一体どうやってスーツとネクタイを買えばいいんだ?」と彼は要求した。解決策が提示され なかったので、銀行に対して「自分たちの仕事はどうすればいいのか」と言った。 彼は、両親をがっかりさせながら、園芸の仕事に就いた。 成人してからも、George はパイピングの知識を得るために、機会を捉えては、エキスパートと課題について意見を交わしていた。 John MacColl から指導 を受けるため、オーバン近郊の林業に就職したこ ともあった。しかし、John は、プロとしてパイピングで生計を立 てるのであれば、たとえ古い伝統の下で育ったとして、新しいルールに従わなければならないと警告した。 その後、George は、同じく一流奏者である Angus MacRae, in Callendar のもとへ通うようになる。(Angus はハリス島で生まれ、後にスターリ ングシャーの Callender 村に住んだ - 編集者)。 George は優れたゲール語学者 で、英語でもゲール語でも同じように容易に文章を書くことができた。 生涯を通じて、ゲール語の雑誌 Gairm など、様々なゲール語の出版物に寄稿している。また、ラジオ・ハイランドでゲール語の話題を扱う様々なフォーラムに参加もした。 そして、当時の多くの新聞や雑誌に、パイピングに関する活発な書簡を送り続けていた。"Oban Times" のパイピング・コラムや "Internationa Piper" に頻繁に寄稿し、当時のパイピングの権威と呼ばれる人たちと剣を交えていた。 |

Alexander – Sandy – Cameron (left) with John MacDougall Gillies. This photograph was taken at the Northern Meeting by John MacDonald, Inverness, in "about 1093 or 1904" |

|

| An interesting

example of these exchanges of view appeared in

the letters column of the International Piper in

1979, July to September issues, where piping

musicologist, R.W. Gould King, was presenting a

series of articles on ceol mor. George Moss’s responses make interesting reading. George had criticised some aspects of Gould King’s account as being "interesting but unreliable". He then explained why the term Crunluth Duinte should not be given to the movement gAdCeafaE, “for two reasons. 1. Because it is not a ‘duinte’ but a corrupt form of ‘fosgailte’, and 2. Because the name has been applied correctly to the real ‘Crunluth Duinte’ for the last four centuries.” He then explained this more fully. "The ‘fosgailte’ type of variation opens from (usually) low A, or low G, up to the melody note, hence the name. The ‘duinte’ type closes from the melody note down to (usually) low A, or low G, hence the name. Also, it does not agree with what Sandy Cameron actually played and taught。」 This brought a response from Gould King : "Mr. Moss implies that he has not only heard Alexander Cameron play, but was taught by him. Perhaps Mr. Moss would state where and when these events took place." We might have expected Mr. King to have done his homework : there was no need to question George’s integrity in this insulting manner — but this letter shows what George was up against. Gould King went on : "Whatever was done four centuries ago, like the so-called redundant A is no longer done today. I would suggest that Mr. Moss would achieve more if he adopted a more positive attitude whereby his criticisms are supported by facts." George responded : "Mr. Gould King’s comments on a tune from D. MacDonald’s MS. were excellent, except where he brought in those Kilberryisms that do not occur in, or have any connection with, MacDonald’s or any other M.S.” Reading through the correspondence as published in the International Piper in 1979, George comes out of it better than his adversary. Eventually, George wrote : "l regard Mr. King with respect. He comes out in the open, unlike some other P.S. [Piobaireachd Society] people who brush the truth under the carpet, and suppress, victimise, or ignore, all who prefer the real thing to any interior imitation". It is not surprising that he was disliked by the piping establishment. These exchanges of letters form another parallel between George Moss and John Johnston. Both wrote many letters about the state of piobaireachd, a subject close to their hearts, and from the writings of both we have the impression of fine intellect going to waste, a feeling of frustration from lost opportunities, perhaps of being cut off from the mainstream of piping life. Both had great knowledge and great skill, but others with less received more recognition. |

このような意見交換の興味深い例は、

1979年7月から9月にかけての "International Piper" の

投稿欄に掲載された、パイピング音楽学者の R.W.

Gould King がピーブロックに関する一連の記事に関する投稿だ。 George Moss の回答は興味深いものであった。George は、Gould King の説明について「興味深いけれども、信頼性に欠ける。」と批判していた。 そして、Crunluth Duinte を gAdCeafaE という運指にすべきではない理由を次の「2つの理由から」説明した。 1. これは ‘duinte’ ではなく、‘fosgailte’ の崩れた形だから、2. この4世紀の間、本当の ’Crunluth Duinte’ にこの名前が正しく適用されてきたからだ。 そして、このことをさらに詳しく説明した。「'fosgailte’ は、Low A または Low G からメロディー音まで展開するので、その名がついた。‘duinte’ はメロディー音から(通常)Low A か Low G まで下って閉じるので、この名前になった。また、そうでなくては Sandy Cameron が実際に演奏し、教えていたものとは一致しない。」 この投稿に Gould King 次の様に返信した。「Moss 氏は、Alexander Cameron の演奏を聴いたことがあるだけでなく、彼から教わったこともあると言っている。Moss 氏は、いつ、どこで、そのようなことが行われたのか、述べてくれるだろう。」King 氏は彼に宿題をやってくる様に伝えたかったのだろう。このような侮辱的なやり方で、George の誠実さを問う必要はなかったのだ。この投稿は George に彼がどんな事に直面しているかを示している。Gould King は次の様に続けた。「4世紀前に行われたことは、いわゆる『不必要なA』と呼ばれる運指の様に、今日ではもう行われていない。Moss 氏は、自分の批判を事実で裏付けるような、もっと積極的な態度をとれば、もっと成果が上がるのではない かと思う。」 それに対して、George はこう 応えた。「Gould King 氏の D. MacDonald マニュスクリプト収録曲に対するコメントは、MacDonald や他の マニュスクリプトには出てこない、あるいは何の関係もない Kilberryism を持ち込んでいるところを除けば、素晴らしいものだ。」と。 1979年の "International Piper" に掲載されたこの投書を読むと、George は 敵よりもうまく立ち回っている。 最終的に George は「私は King 氏を尊敬します。その他の、真実をカーペットの下に隠し、イミテーションよりも本物を好む人たちを抑圧し、犠牲にし、無視する P.S.(ピーブロック・ソサエティー)の人たちと違って、彼は公の場に出て来たのですから。」 Moss がパイピング界の権威者たちから嫌われていたのも、無理からぬことだ。 このような手紙のやりとりは、George Moss と John Johnston のもうひとつの共通項を形成している。両者とも、ピーブロックという心に迫る楽曲について多くの手紙を書いている。両者のその文章を読むと、彼らがパイピ ング界の主流から切り離された事で、我々は優れた知性が無駄になったフラストレーションを感じさせられ る。 2人とも素晴らしい知識と技術を持っていた。一方で、知識と技術が低いにも拘らず、高い評価を得てい る人たちがいる。 |

| George Moss lived for many years

in Ross Cottage, at Charleston, on the northern

shore of the Beauty Firth, the village

immediately to the west of North Kessock,

looking across the water to Inverness. There as a teenager, and beyond, Jim Hamilton used to visit his uncle for piping instruction. He learned an enormous amount about piobaireachd, both the techniques and the theory, from his uncle, passing on his vast knowledge. George had other pupils, both privately and at local schools. Some of his knowledge was recorded for the School of Scottish Studies in Edinburgh, in an interview with Peter Cooke, and part of the interview was published as an audio tape in 1978. Extracts from this tape were broadcast by the BBC in the 1980s. The discussion demonstrated the depth of the detailed understanding that George had of the intricacies of piobaireachd. He spoke with the confidence of a master, of one who had pondered long on the reasons for each detail. |

George

Moss は、 Beauty Firth

の北岸、North Kessock

のすぐ西側、海を隔ててインバネスを臨む村、Charleston の Ross Cottage

に長年住んでいた。 10代の頃、そしてそれ以降も、Jim Hamilton はよく叔父のもとを訪れ、パイピングの指導を受けていた。彼は 叔父からピーブロックについて、テクニックと理論の両方を学び、その膨大な知識を伝えられて いた。George は他にも個人的に、また地元の学校で弟子をとっていた。 彼の知識の一部は、エディンバラの School of Scottish Studies のために、Peter Cooke のインタビューで記録され、その一部は1978年にオーディオ・テープとして出版された。 このテープからの抜粋は、1980年代に BBCで放送された。この対談では、George がピーブロックの複雑な仕組みに 関して詳細まで理解している事の深さが示された。彼は、それぞれの細かな点に関する根拠について、長い 間熟考してきたマス ターのような自信をもって話している。 |

George Moss being interviewed by Dr. Peter Cooke. 1970s. |

|

| George competed with

a fair degree of success in his teens and early

20s, but opted out when he began to be ridiculed

by those in authority who informed him that his

ceol mor interpretation was now "irrelevant".

Ironically, however, he did make a brief

appearance at Oban in 1933, and was placed third

in a special piobaireachd competition organised

that year by the Piobaireachd Society. First

prize went to Pipe Major J. B. Robertson. This

was the last time George competed. In the early 1950s, George suffered a serious lung condition which rendered him unable to blow a pipe or chanter for the rest of his life. By 1983 his eyesight had deteriorated so badly that he was almost blind. Despite this, he still maintained a lively correspondence on piping topics, writing with the aid of a powerful magnifying glass. It was not only George’s ‘old style’ playing which led the piping establishment to under-rate him. He suffered also, most unjustly, because of his name. Seumas MacNeill, for example, once said he couldn’t be taken seriously because his name didn’t begin with ‘Mac’ (Seumas, whose piping pedigree could not approach George’s). Certainly, other good pipers with names not starting with Mac- were penalised : David Mather, for instance (but he had the additional handicap of an English accent), John Bain, an excellent player from Applecross, piper to Lord Middleton, was highland to the core, but when he entered competitions his employer made him prefix Mac- to become MacBean. Willie Boa, in Poolewe, was obliged by his laird to compete under his mother’s name, MacRae. The main reason, however, that George Moss was not considered ‘sound’ was his determined opposition to the modern doctrines on the Kilberry school as published by the Piobaireachd Society, and he was not alone in this (though probably the most vociferous). He felt strongly that the new standardised versions of ceol mor were killing the music, and, being George, he did not hesitate to say so. He was not, however, rigid or narrow-minded in his views. For example, although he believed the open C was correct and was played in the old days, he himself played (and taught his pupils to play) the closed C, because he felt it was better suited to modern chanters. He indignantly refuted Tommy Pearston’s claim that the open C was a false note – and D. R. MacLennan supported George in this. Many of George’s letters have survived in which he expresses his dismay, his dislike of the music as published by the Piobaireachd Society. A typical example : in response to a comment that no piper of any standing now would consent to play the so-called ‘redundant A’, George let fly : "This ought to be, ‘No piper with adequate knowledge would omit that note’. Pupils of Robert Reid play it. Sandy Cameron’s real pupils all played it & their pupils still play it. In short, your use of the term piper of any standing is incorrect and misleading.” |

George

は10代から20代前半にかけてコンペティションに参加し、それなりの成功を収めたが、権威ある人々から、彼の

Ceol Mor

の解釈は今日では「見当違い」だと嘲笑されるようになったため、競技フィールドから身を引いた。しかし、皮肉なことに、彼は1933年に

Oban

で短い演奏を披露。同じ年にはピーブロック・ソサエティーが主催した特別なピーブロック・コンペティションで3位に入賞している。1位は

P/M J. B. Robertson

であった。これが George

の最後の出場となった。 1950年代初頭、George は肺の病気を患い、一生パイプや(プ ラクティス・)チャ ンターを吹くことができなくなった。1983年には視力が低下 し、ほとんど目が見えなくなってしまった。それでも彼は、強力な拡大鏡を使いながら、パイピングに関す る話題について、活発に手紙の交換を継続し続けた。 パイピング界の権威が彼を過小評価したのは、George の「オールド・スタイル」の演奏だけでは無かった。彼はまた、その名前のせいで、不当な扱いを受けてい た。例えば、Seumas MacNeill はかつて、彼の名前が 'Mac' で始まらないので、まともに相手にしない、と言った(Seumas のパイプの血統は、George のそれには到底及ばない)。 確かに、他にも Mac- で始まらない名前の優秀なパイパーが不当な扱いを受けていた。 例えば David Mather(し かし、彼の場合はイングリッシュのアクセント で話す、というハンディキャップもあった)、John Bain は Applecross 出身の優れた奏者で Lord Middleton のお抱えパイパーで、純粋なハイランド人だったが、それでも、彼が競技会に出る際には、彼の雇い主は彼 に Mac-を前に付けて MacBean という名で出場するよう命じていた。Poolewe の Willie Boaは、領主から母親の名前であ る MacRae で出場することを義務付けられていた。 しかし、George Moss が「健全」とみなされなかった主な理由は、ピーブロック・ソサエティーが発表したKilberry 流の近代的な教義に断固反対したことだ。しかし、これは彼だけでは無い(恐らく、最も声高に主張したの は彼だが…)。 彼は、新しく標準化されてしまったピーブロックのバージョンが音楽性を殺していると強く感じており、 彼はそれを躊躇なく口にしていた。しかし、彼は自分の意見に固執したり、視野を狭めたりすることはな かった。 例えば、彼はオープンC こそが正しい奏法で、昔はその様に演奏されていたと信じていたが、彼自身もクローズドC を演奏し(弟子にも教えて)いた。その方が現代のチャンターには適していると感じたからである。彼は、オープンC は偽音であるという Tommy Peaston の主張に憤然と反論。そして、D. R. MacLennan もこの点では George を支持している。 George の手紙には、ピーブロック・ソサエティーが出版した楽譜を彼が嫌悪し、失望感を表したものが多く残されている。典型的な例としては、いわゆる 'redundant A' を演奏することに賛成するような評価の高いパイパーはいない、というコメントに対して、George は次のように放った。これは、「十分な知識を持ったパイパーなら、その音を省略しない」と言うべきであ る。Robert Reid の 弟子たちはそれを演奏している。Sandy Cameron の本当の弟子たちはみんなそれを演奏し、その弟子たちは今でもそれを演奏している。要するに、あなたが使っている評価の高いパイパーという言葉は間違って いて、誤解を招く恐れがある。」 |

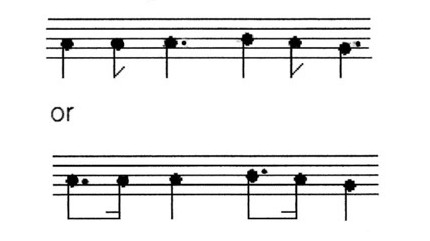

| On the playing of

the shake on low A (also known as the hiharin)

George wrote : Writing the shake on low A as E-A, in a tune from a M.S. which gives it as AAA, is falsification. So is the cutting out the middle note in Taorludh, when all MSS have that note. Writing low A shake as E-A means transferring, to the E grace-note preceding it, the beat belonging to the 1st melody note A, the traditional teaching was that the cadence E is never stressed, but flows smoothly between beats … Mr. P. Cooke’s suggestion that the shake on low A may have been played differently in different positions, by some players, is possible, but irrelevant. That is, I would not be concerned with the possibility of mis-timings, etc, played by somebody somewhere sometime. I am interested in the correct way, or ways ; and transferring, to an E gracenote preceding it, the duration and accent belonging to the melody note is not one of them. 「Sandy Cameron played different versions and timings for his own amusement. Both he and John MacColl stated that the correct, orthodox, original melody notes of MacLeod’s Salute, as played by the old masters were A A A B A G |

low A での

shake(hiharin ともいう)の演奏について、George

は次の様に書いている: 「M.S. の曲の中で、AAAと書かれている shake on low A を E-Aと書くことは改ざんである。Taorludh の中間音符がすべての MSS にあるのに、それをカットしているのもそうだ。Low A shake を E-A と書くことは、その前のE 装飾音に、第1旋律音 A に属するビートを移すことを意味する。伝統的な教えでは、カデンツ E は決して強調されず、ビートの間を滑らかに流れる...。」 「P. Cooke 氏のサジェスチョンによると、shake on low A は何人かの奏者の場合、異なったポジションによって異なった様に表現された可能性があるという事だが、それは関係ない。つまり、私は、いつかどこかで誰か が演奏したタイミングのずれなどの可能性には関心が無い。私は正しい方法に興味があるのであって、本来 メロディー音を保ちアクセント置くべきを、その前の E装飾音に移すことは、正しい方法の一つとは言えない。」 「Sandy Cameron は、自分の楽しみのために様々なバージョンやタイミングを演奏した。彼と John MacColl は、巨匠たちが演奏した MacLeod's Salute の正しい、正統な、オリジナルのメロディー音は、A A A B A G であり、 |

|

|

| and their timing was

not altered by embellishing them with cadence

GED gracenotes. The mistiming you mentioned |

そして、そのタイミングはカデンツGED装飾

音で装飾することによって も変更されなかったと述べている。 あなたが言う、タイミングがズレてしまった |

|

|

| was named ‘Donald

Mor’s Rundown’ by some one with inadequate

knowledge of his subject. He omitted to mention

that that particular corruption did not arise

until about 200 years after Donald Mor’s time. "No matter how Angus MacKay wrote that group of notes, in his playing he put the beat on the low A where it belongs. Even when he wrote the E grace-note as a melody note, he gave it only half the duration (length) that Kilberry & Piob Socy give it. You may ask, how do I know how Angus played. The answer to that is : from Sandy Cameron. He heard Angus playing in his (Sandy’s) father’s house at Brahan, near Dingwall. His father, Donald Cameron, was the last piper to the last Lord Seaforth, in Brahan Castle. Sandy was very young then, but Angus MacKay’s methods of playing were fixed in his memory, by his father and brothers discussing them, not only at the time, but frequently afterwards". |

は、この件についての十分な知識の無い誰かに

よって 'Donald Mor's Rundown' と名付けられた。彼は、Donald Mor

の時代から約200年後までは、この様な特別な堕落が生じなかったことに言及する事を省略したのだ。 「Angus Mackay がその音符群をどのように書いたとしても、演奏に於いては、彼は本来あるべき low A の音にビートを置いている。E の装飾音をメロディーノートとして書いたときでさえ、彼は Kilberry & Piob Socy の半分の長さしか与えていない。 あなたは、どうして私に Angus の演奏が分かるのか、と聞かれるかもしれない。その答えは『Sandy Cameron から』だ。彼は、Dingwall 近くの Brahan にある彼(Sandy)の父親の家で Angus の演奏を聴いている。 彼の父親である Donald Cameron は、Brahan 城にいた最後の Lord Seaforth の、最後のお抱えパイパーだった。Sandy はその時とても若かったが、Angus Mackay の演奏メソッドは、その時だけでなくその後も頻繁に父や兄弟が話し合って、彼の記憶に刻み込まれてい た。」 |

Pipe Major Willie Ross competing at Aberfeldy. Date unknown. Willie’s mother, the author says, was constantly reproaching him for teaching “such rubbish”. |

|

| George fought a good

battle against the modern trend, but in vain,

and in doing so he lost credibility with the

piping establishment. Although many pipers agreed with him, some of them were obliged to teach in the new style while privately adhering to the older, such as Willie Ross at the Castle [Edinburgh]. Willie taught the new style to his pupils entering for competitions but when tuning his own pipe he would go into the older style – and his mother, who had taught him much of his piping, hated the new style and was constantly reproaching him for teaching "such rubbish". Since his job as piping instructor in the Army School was funded by the Piobaireachd Society, and he was preparing his pupils for competitions, Willie had no choice but to conform, to his mother’s disgust. One famous player who does seem to have recognised George as an authority was the great John MacDonald, lnverness. In September 1948, shortly before the Northern Meeting, he held a small gathering of some leading players, mainly his own pupils, at his house in the town’s Percival Road to discuss the best interpretations of such difficult and controversial works as Red Hand in the MacDonald Arms and Lament for the Laird of Anapool. Those invited included the ‘two Bobs’ from Balmoral (Robert Nicol and Robert Brown), Donald MacLeod (who won the Clasp a few days later) and William M. MacDonald, lnverness, all of them John’s pupils — and John’s friend Willie MacLean. One who was not a pupil and must have been invited for his expertise, was George Moss. This tells us that John appreciated George’s deep knowledge of piobaireachd traditions, and accepted him as an authority. Even though John himself, whose salary was paid by the Piobaireachd Society, was obliged to teach the Society’s settings, it is clear that he had reservations ; this inclusion of George Moss on his panel of experts shows that John still held the old style of playing in high regard, and realised that George was a fountain of knowledge on the subject. This must have been one of the few occasions when George felt his worth had been fully acknowledged. An amateur player and judge who agreed with George Moss’s views was Somerled MacDonald — and Seton Gordon made a stand, which cost him his place on the Music Committee [of the Piobaireachd Society]. Today, George’s nephew and pupil, Jim Hamilton in Aberdeen, can play piobaireachd in either style, and in his teaching he makes sure his pupils are aware of the differences. He feels he owes it to his uncle. |

George

は現代のトレンドに対して良い戦いをしたが、しかし、結局それは無益であり、そうすることでパイピング界の権威筋からの信頼を失った。 多くのパイパーが彼に賛同した。中にはエディンバラ城の Willie Ross のように、プライベートでは古いスタイルを守りながら、新しいスタイルで教えることを余儀なくされた者 もいた。Willie はコンペティションに出場する弟子には新しいスタイルを教えていたが、自分のパイプをチューニングする ときは古いスタイルで行っていた。彼に多くのパイピングを教えてきた母親は新しいスタイルを嫌い「そん なクズ!」と言って、いつも彼を非難していた。 陸軍士官学校での彼のパイピング指導の仕事は、ピーブロック・ソサエティーから資金援助を受けてお り、彼は生徒たちをコンペティションに出す役目だったので、母親に嫌悪感を与えながらも、従うしか選択 肢は無かったのだ。 George を権威として認めている一人の有名なパイパーが居る。それは、あの偉大なる John MacDonald, Inverness である。 1948年9月、Northern Meeting の少し前に、彼は街の Percival Road にある彼の家で、自分の弟子を中心とした一流の演奏家たちの小さな集まりを開き、Red Hand in the MacDonald Arms や Lament for the Laird of Anapool といった極めて難しく、論争の余地のある楽曲について、そのベストな演奏(解釈)について意見を交わした。 その場に招待されたのは、‘two Bobs’ from Balmoral (Robert Nicol and Robert Brown)、Donald MacLeod (数 日後に Clasp を受賞)、William M. MacDonald, lnverness、いずれも John の教え子で、John の友人 Willie MacLean も含まれていた。 John の教え子ではないにも拘らず、その人物の優れたスキルと知識が故に招待者された一人の人物が、George Moss だった。このことは、John が George のピーブロックの伝統に対する深い知識を評価し、彼をその筋の権威と認めていたことを物語っている。 ピーブロック・ソサエティーから給料をもらっているため、ソサエティーのセッティングを教える義務が ある John 自身としてはためら いがあったことは明らかである。George Moss を専門家の一人に加えたことは、John がまだオールド・スタイルを高く評価しており、George がこの分野の知識の源泉であることに気づいていたことを示している。 これは、George が自分の価値が十分に認められた、と感じた数少ない機会の一つであったに違いない。 George Moss の意見に賛同したアマチュア奏者で審査員の一人に Somerled MacDonald がいたが、Seton Gordon が反撃を加えたため、彼は音楽委員会(the Piobaireachd Society)のメンバーから外された。 現在、アバディーンにいる George の 甥で弟子の Jim Hamilton は、どちらのスタイルでもピーブロックを演奏することができ、教える際には、弟子たちにその違いを認識 させるようにしているという。彼は、叔父への恩義を 感じているのだ。 |

20世紀スコットランド・パイピング界の黒歴史ですね。凡そ想像はついていましが、首謀者たちの具体的な名前も徐々に 明らかになって来ました。

穢れたサークルの外に出て、正義を求めて自らの立場を危うくする事も厭わず、異議申し立てする勇気を持っていた Geroge Moss が、最も尊い存在である事には変わりありませんが、生活の糧を得るためにサークルから出る事も出来ずに、忸怩たる思いを抱きながらパイピングライフを全う し た、錚々たるプロフェッショナル・パイパーたちにも、心から同情したいと思います。

げに唾棄すべきは、尊いピーブロック文化をメチャクチャにしようとした、貴族階級の権威者たち(全部では無い様です が…)である事は、紛れもない事実と言えるでしょう。

この号が掲載された "Piping Times" Vol.67/No.6-2015/3 の巻頭、Stuart Letford によるエディトリアルの文章も必読です。併せて紹介します。

| 原 文 |

日本語訳 |

|---|---|

| We first met Bridget

MacKenzie 14 years ago. It was in Gairloch,

Wester Ross, at a meeting to discuss

establishing a weekend of piping there. The

meeting took place in Alistair Pearson’s superb

hotel, The Old Inn. The previous summer, in the company of Alistair, Craig Sked, and Decker Forest, the four of us walked (and sailed) from Gobernuisgach (near Tongue) to Gairloch. The inspiration for the trek was Bridget’s splendid book, Piping Traditions of the North of Scotland, where she described Iain Dall MacKay’s journey via Corrie an Easain and Scourie, and then home to Gairloch. But I digress. During our meeting plans were hatched for the piping weekend the following October, which in the event, turned out to be a great success, and was held for many years thereafter. We have many fond memories of those days. One memory is of sitting with Bridget and her husband, Alex, discussing the ‘old style’ of playing ceol mor, with particular reference to Dr. Barrie J. MacLachlan Orme and George Moss. Dr. Orme had just posted to Alex and Bridget two cassette recordings of himself playing in a style dating back to Skye in the early 1800s. It made for fascinating and enjoyable listening. Dr. Orme and George Moss (and many others) were dismissed by the piping establishment. In some quarters they still are, and the Piping Times has played a part in this. In a review of George’s 1982 School of Scottish Studies recording the late Seumas MacNeill referred to "untaught tinker pipers who play entertainingly in many parts of the Highlands," and accused George of making "the fatal mistake throughout of trying to play tunes in regular rhythm". The recording, wrote Seumas, "tells us nothing that we don’t already know except that Mr. Moss has remembered the birl wrongly". However, as David Murray said of George (Piping Times, August 2005): "He was an educated, articulate, and intelligent man ... He played and taught what he called the ‘old’ style, which is the style in which the Nether Lorn canntaireachd is written and is to be found on the stave in the MacArthur manuscript, and in Donald MacDonald’s book and manuscript." Peter Cooke’s recordings of George Moss were released commercially about 20 years ago by Greentrax. Like David Murray, we also commend it to those who take the view that there is no evidence that the MacArthur and MacDonald styles were ever played literally. We are honoured to publish Bridget’s last article this month. |

Bridget MacKenzie

に初めて会ったのは、14年前。ウェスター・ロスの Gairloch

で、週末にパイピングのイベントを開催しようと話し合った時のことだった。その会合は Alistair Pearson

の素晴らしいホテル、The Old Innで行われた。 私はその前年の夏、Alistair、Craig Sked、Decker Forest の4人 で、 Gobernuisgach(Tongue の近く)から Gairloch まで歩いて(そしてヨットで帆走して)きた(※)。このトレッキングを思い付いたきっかけは、Bridget の素晴らしい著書 "Piping Traditions of the North of Scotland" の中の、Iain Dall MacKay が Corrie an Easain と Scourie を経由し、Gairloch に帰るまでの旅に関する記述だった。 おっと、話が脱線した。この会合の中で、翌年10月のパイピングの週末の計画が練られ、それ は大成功を収め、その後何年にもわたって開催された。 私たちにはその日々について、沢山の 楽しい思い出がある。その一つは、Bridget と彼女の夫の Alex と一緒に座って、オールド・スタイルのピーブロック演奏、特に Dr. Barrie J. MacLachlan Orme と George Moss について意見交換したことだ。Dr. Orme は、1800年代初頭のスカイ島のスタイルに立ち戻った演奏を録音した2本のカセットテープを、Alex と Bridget に送ってきたばかりだった。その音楽はとても魅力的で楽しい時間となった。 Dr. Orme と George Moss(そして、他の多 くの人たち)は、パイピング界の権威筋から無視されていた。ある方面では現在でもそうであり、 そして "Piping Times" がその一端を担ってきたのである。 故 Seumas MacNeill は、1982年に School of Scottish Studies によって録音された George の 演奏音源に関するレビューとして「ハイランドの多くの地域で楽しそうに演奏している無学のジプ シー・パイパー」について言及し、George が「規則正しいリズムで曲を演奏しようとする致命的なミス」を犯している、とこき下ろした。こ の録音について「Moss 氏が birl を間違って記憶している事以外に、私たちが知らないことは何もない。」と Seumas は書いている。 しかし一方で、David Murray は George について次のように語っている(パイプのかおり第52話参照)。 「彼は教養があり、明晰で、聡明な人物であった。彼は彼が『オールド・スタイル』と呼ぶもの を演 奏し、教えていたが、それは Nether Lorn カンタラックに書か れているスタイルであり、MacArthur の マ ニュスクリプトや Donald MacDonald の楽譜集やマニュスクリプトに書かれている音楽であ る。」 Peter Cooke の George Moss の録音は20年ほど前にGreentrax から商業的にリリースされている。David Murray が書いてい る様に、私も「MacArthur や MacDonald のスタイルが記載通りに演奏されたという証拠は無い。」という見解をとる人々に対して、この音源を推薦したいと思う。 今月号で、Bridget の最後の記事を掲載できることは、我々にとって光栄である。 |

※ この旅の様子は "Piping Times" 2018年6月号 P36〜43に、"The Pipers' Trail" というタイトルで掲載されています。