第50話追補(2025/4)

"Piping Today" 掲載の "Dastirum" 関連記事このアルバムの 実際のリリース(2007年半ば?)のほぼ1年前に当たる 2006年6月号の "Piping Today" に掲載された関連(ティーザー)記事で す。前段は Allan MacDonald へ のインタビューを中心にし た紹介記事。そして、後段はアルバムのプロデューサーたる Barnaby Brown による、アルバム1曲目の "Lament for Alasdair Dearg of Glengarry" に関する楽曲説明。紹介記事のアルバムライナーノーツからの引用部分は、本編とダブっていますが、全体の流れもあるので敢えてそのまま全文翻訳してい ます。主として、インタビューの中の Allan MacDonald 自身による言葉が興味深い所なので、その辺を良く読み取って下さい。

後段の Barnaby Brown によ る楽 曲説明は、単なるこの曲の楽曲説明に留まらず、《ピーブロック》という伝承文化が、ここ 200年程の間に経て来た変容を解き明かし、そもそものあるべき姿とはどういうモノなのか? と言う根元的な内容に触れていて、極めて示唆に富んでいます。正直、ここで言及されている《音楽家》には程遠く、書かれた楽譜を追いかける事ですらままな らない、カンタラックを歌う事すら出来ない、酷く音痴なピーブロック愛好 家でしかない自分としては、言われた様な姿勢で演奏に臨むのは簡単では無い様な気がします。…ですが、その反面、《間》を楽しむ DNA を持つ日本人的感性としては、ルバート(rubato) について述べられてい る下りは、逆に胸にストンと落ちる感じはあります。いずれにせよ、これを読めばこれからのピーブロッ クの楽しみ方が変わる事(或いは、自分の楽しみ方は間違っていなかったと確信できる事)は確かです。ぜひ、じっくりとお目通し下さい。

| 原 文 |

日本語訳 |

|---|---|

|

|

| Allan MacDonald

has for a long time argued that competition

piobaireachd has lost the musical excitement

that first gave it life and for so long

confirmed the form's elevated standing in

Gaelic oral culture. He strives to play and teach a freer, more expressive, research-based approach to ceòl mór that may not win prizes but which many find makes the music far more accessible, memorable and enjoyable. His point of view has attracted responses ranging from acclaim to derision but, for most people, opportunities to hear his rendering of the form have been occasional at best. “I had recorded a few tracks for Greentrax,” he said — “there are one or two tunes on my CDs with Margaret Stewart, and Glengarry's March is on the Edinburgh Festival CD.” Now an album from Barnaby Brown's Siubhal label — which two years ago presented the acclaimed Donald MacPherson: A Living Legend CD — is about to make available a solid sampling of Allan MacDonald's performance. On the 77-minute album, Dastirum, he plays the Lament for Alasdair Dearg, Ronald MacDonald of Morar's The Red Speckled Bull, I am proud to play a pipe, Patrick Mor MacCrimmon's Lament for Donald of Laggan, Lament for Red Hector of the Battles, The End of the Little Bridge, Lament for the Young Laird of Dungallan and presents some un-named tunes: Hiotrotro, Hihorodo hao, and a Lament. “I hope this CD gives people a proper taste of what it’s about,” said Allan MacDonald. “It includes a range of types of piobaireachd… a keening lament, a bardic lament, gathering type tunes, a melodious piece with variations which do not keep closely to the theme; we have a descriptive piece in The Red Speckled Bull and nameless pieces. “A lot of the tunes are not terribly well known. I haven’t picked ones that would necessarily spring immediately to mind; tunes that would be on the first 20 of your average competing piper’s list.” And that, he said, is a good thing. “It allows people to realise that, even tunes that are less widely known have beautiful melodic and rhythmic effects. Extrapolating from that, we find support for the idea that bad, or boring music simply wouldn’t have survived in a very selective oral tradition. “There must have been something attractive about these tunes for them to have survived and I believe this CD will show that they are indeed beautiful pieces when they are interpreted in a way that puts the music first, not prizes, and we pay more attention to the original context: the Gaelic culture of the time.” While Allan MacDonald does not expect everyone will rush to endorse his perspective, he has found some gilt-edged encouragement in contributions to the liner notes for the Dastirum album. Writes David Murray: “Allan is not afraid to take each tune on its own terms. His interpretation of Campbell’s 1797 setting of Lament for Alasdair Dearg MacDonald of Glengarry is profoundly moving. He treats Donald MacDonald’s 1826 setting of The Red Speckled Bull quite differently, and leads one who has never cared for the tune to change his opinion. Allan’s stature as a piper is confirmed by the way in which he plays the variations, neither stereotyped nor predictable, as we so often hear them played today. His fingering is immaculate, especially in the Crunnludh fosgailte, which he plays ‘open’, a style unanimously agreed upon in the early sources but rarely heard today. “It is encouraging to one who has often become despondent over the current approach to the classical music of the Highland pipe to find two musicians whose approach is the opposite of formal or stereotyped, and who do not constantly justify themselves with the old pipers’ saying, ‘That’s the way I got it’. Barnaby Brown is one of the rising generation of pipers who are not content with the often turgid renderings of our glorious ceol mór, the ‘Great Music’, with which we have to be content today as pipers of skill and ability, clearly capable of much more adventurous and spirited presentation, strive for yet more of the glittering prizes. The new editions Barnaby prepared for this recording are clear, helpful, and instructive, and add much to the impact of Allan’s outstanding playing. All in all, this is a major step forward in the study of the Great Music.” Adds Donald MacPherson, generally regarded as the most successful competitive piper of the 20th century: “No-one has a monopoly on taste. I hope this CD encourages more pipers to respect what our predecessors took such trouble to write out, 200 years ago. We should come to terms with the whole evidence, not skip over parts that challenge modern convention. Allan’s skill bringing out the beauty of these older texts, his fine bagpipe, and the clarity of his embellishments are uplifting to hear. His singing of the canntaireachd is a lovely added feature.” Bill Livingston, pipe major of the 78th Fraser Highlanders Pipe Band of Ontario, Canada, and a recently-retired top level solo competitor once confessed that he didn’t want to hear Allan’s interpretations: “I can’t play the tunes any other way afterwards, and I want to win the prizes. “Allan has shown, to me at least, that the old manuscripts, and Gaelic language and song, hold the key to a beautiful way of performing this music,” he writes for the CD’s liner notes: “I recently shared a stage with him where I demonstrated the modern performance style, and Allan then took us back in time, suggesting how the same tune might have been played 300 years ago. I found the difference exhilarating, of greatest interest. So too did the non pibroch-playing audience. “Some people are strongly attached to the modern tradition, and find Allan’s revolutionary approach unsettling. But no one can doubt that we are listening to a consummate musician, playing with passion and mastery of his art. His integrity and intelligence in a hostile field is something to be treasured. Allan has made more impact than anyone else in his generation. The world of piping and the music of Scotland are the richer for his genius.” Said Allan MacDonald: “When you’re doing something like this in whatever field, and you’re going against the tide, it is a lonely business so I was very moved by the comments made by people like Gaelic scholar John MacInnes, Donald MacPherson, David Murray, and Bill Livingstone especially, who went through the competition system and commented so openly and warmly.” But none of this means that Allan MacDonald would congratulate anyone for mastering an exact replication of any of the material on his album. “It’s not something to mimic — it’s an approach,” he said. “I’ll sometimes have a different phrasing and I’ll put it across a different way; it’s always moving with me. I would hate to think anyone would start copying it exactly. There are so many ways of expressing it, tempos and so on — I know they’ll say that about modern piobaireachd but the reality is that most of it’s bog-standard the same. “The ceòl mór tradition was frozen like a camera shot in 1820 and 1838 with the publications of Donald MacDonald and Angus Mackay. For example, you’ll find variants of tunes which are published once, twice, even three times, and although the Piobaireachd Society might argue they were different tunes altogether, they are really just variants of each other. “I am saying they’ve been arrested at a particular point in what was a process of continuous change — a ‘continuous metamorphosis of an oral tradition’, as Béla Bartók put it — and it’s time we let it go again… let it be taken into the pubs, let the accordion and other instruments take it up. There’s Angus MacPhail’s recording of Colla Mo Run on the accordion on Skipinnish’s Sgùrr Mor To Skerryvore CD — piobaireachd on the box: I think that’s beautiful and that’s about taking it back into the oral tradition again. “Maybe we’ll start seeing people walk away having heard a piobaireachd and whistling the tune. You don’t get that today.” |

Allan MacDonald は長年に

亘っ

て、「コンペティション・ピーブロックは、作品に生命を吹き込み、ゲール語の口承文化に於いて、この形

式(ピーブロック)の立ち位置を、確固た

るものにしてきた要因としての《音楽的な興奮》を失ってしまった。」と主張してきた。 彼は、ピーブロックを、賞を取る目的としてでは無く、多くの人にとって遥かに親みし易く、記憶に 残 り、楽しめるものにするため、より自由で表現力豊かに、かつ、リサーチに基づいたやり方で、この音楽を 演奏し教える事に努めている。 彼の視点は、称賛から嘲笑までさまざまな反応を集めているが、殆どの人にとって、彼のこの形式で の演 奏を聴く機会は極めて限られていた。「私は Greentrax レーベルで数曲録音している。Margaret Stewart と共作した CDには1曲か2曲入っているし、エディンバラ・フェスティバルの CDには "Glengarry's March" が入っている。」と彼は言う。 2年前に称賛された CD "Donald MacPherson: A Living Legend" をリリースした Barnaby Brown の Siubhal レーベルから、Allan MacDonald による、中身の詰まった演奏音源がリリースされようとしている。 77分のアルバム "Dastirum" で彼は Lament for Alasdair Dearg, Ronald MacDonald of Morar 作の The Red Speckled Bull、I am proud to play a pipe、Patrick Mor MacCrimmon 作の Lament for Donald of Laggan、Lament for Red Hector of the Battles、The End of the Little Bridge、Lament for the Young Laird of Dungallan、そして、名前の無い曲として、 Hiotrotro, Hihorodo hao、と a Lament を披露している。 Allan MacDonald は「この CDが、ピーブロックの本当の味わいを伝える事を願っています。」と語る。 「このアルバムには、さまざまな種類のピーブロックが含まれています。泣き叫ぶラメント、吟遊詩的なラメント、ギャザリングタイプの曲、(ウルラールの)テーマに厳密に忠実ではないバリエーショ ンの あるメロディアスな曲、描写的な曲としての The Red Speckled Bull、無名の曲などです。」 「曲の多くはあまりよく知られていません。必ずしもすぐに思い浮かぶような曲を選んだわけではあ りま せん。でも、平均的な競技パイパーのリストの最初の20曲に入るような曲です。」 そして、それは良いことだと彼は言う。「あまり知られていない曲でさえ、美しい旋律とリズム効果 を 持っている事を、人々に認識させてくれるからです。そこから推測すると、質の悪い、あるいは退屈な音楽 は、極めて選び抜かれた口承の伝統の中では生き残れなかっただろう、という考えが裏付けられま す。」 「これらの曲が生き残ったということは、何か魅力的なものがあったに違いありません。このCDは、 それ ぞれの曲を当時のゲール文化という本来の文脈により忠実な方法で解釈し、賞を獲得する事を目的とするの では なく、音楽本来の姿を第一に考えて表現する事により、極めて美しい曲になることを示している思いま す。」 Allan MacDonald は、誰もが早々に彼の見解を支持するとは思ってはいないが、アルバム Dastirum のライナーノーツに書かれている、幾つかの大変貴重な寄稿に、いくらかの励みを感じている。 David Murray は次 のよ うに書いている。「Allan は、 そ れぞれの曲の個性 を生かすことを恐れない。Campbell Canntaireachd(1797 年)のセッティングによる Lament for Alasdair Dearg の解釈は、深い感動を与えてくれる。 また、Donald MacDonald MS(1826 年)セッティングによる The Red Speckled Bull の解釈は、これまでこの曲に関心を示さなかった人の意見を変えさせるほど、全く異なるものである。 Allan のパイパーとしての実 力 は、バリエーションの演奏によって証明される。それは、ステレオタイプでも、或いは、今日よく耳にする ような予測可能な物でも無い。彼の指使いは完璧で、特に Crunnludh fosgailte では、昔の楽譜集では全面的に採用されていたものの、現代ではほとんど聴く事の無い《オープン》ス タイルで演奏している。 ハイランドパイプの古典音楽に対する現在のアプローチにしばしば落胆している者にとって、形式的 また は固定観念とは正反対のアプローチをして、昔のパイパーたちがよく使う「これが私のやり方だ」という言 葉での言い訳を しない、2人の音楽家を見出す事には、大いに勇気付けられる。 Barnaby Brown は、 私たちの輝かしい Ceol Mor「偉大なる音楽」のしばしば退屈で分かり難い演奏に満足することなく、より冒険的で気迫の籠もった演奏ができるスキルと能力を持ち、更に輝かしい称 賛を得ようと努力している新世代のパイパーの一人である。この録音のために Barnaby が 用意した新しいエディションは、明快で有益、かつ指導的であり、Allan の優れた演奏に大きな効果を及ぼしている。全体として、これは「偉大な音楽」ピーブロックの研究において大きな前進となるものである。」 20 世紀で最も成功した競技パイパーと一般に考えられているDonald MacPherson は、次 のよ うに付け加えている。「(ピーブロックの)味 わい誰も独占することはできない。このCDが、200年前 に先人たちが苦労して書き残したものを尊重するパイパーを増やすきっかけになればと願う。私 たちは、現代の伝統的な手法にチャレンジする部分をスキップするのではなく、全体の証拠と折り合いをつ ける必要がある。Allan はこ れら の古いテキストの美しさを引き出す技術を持ち、彼の素晴らしいバグパイプ、そして彼の装飾音の明瞭さ は、 聴くものを高揚させてくれる。また、歌唱とカンタラックも素晴らしい魅力を付け加えている。」 カナダのオンタリオの 78th Fraser Highlanders Pipe Band のパイプ メジャーで、最近引退したトップ レベルのソロ競技者である Bill Livingston は、かつて Allan の演奏を聴きたくないと告白した。「今更、他の方法で曲を演奏することはできないし、私はとにかく賞を獲得したいのです。」 「Allan は、少なくとも私には、古い写本、そしてゲール語と歌が、この音楽を美しく演奏するための鍵を握っていることを教えてくれた。 」と彼は CD のライナー ノートに書いている。「私は最近、彼とステージを共にし、私が現代の演奏スタイルをデモンストレーションした後、Allan は私たちを過去に連れ戻し、同 じ曲 が300年前に演奏されていたかもしれない姿を示唆した。 私はその違いに興奮し、大きな興味を覚えた。ピーブロックを演奏しない聴衆も皆同じように感じたはずだ。」 「現代の伝統に強い愛着を持ち、アランの革命的なアプローチに不安を覚える人もいる。 しかし、私たちが聴いているのは完全無欠の音楽家であり、情熱と卓越した技術をもって演奏していることに疑いの余地はない。 彼の誠実さと知性は、敵対する分野だとしても、宝物にすべきである。 Allan は、同世代の誰よりも大 きな影響を与えた。パイピング界とスコットランドの音楽は、彼の天賦の才によってより豊かなものになっ た。」 Allan MacDonald は 次 のように語る。「どんな分野でも、時流に逆らって、このようなことをするのは孤独な仕事です。ですか ら、ゲール語学者の John MacInnes や、Donald MacPherson、David Murray、Bill Livingstone の ような、コンペティション・システムを潜り抜けて来た人々が、とてもオープンで温かいコメントをし てく れた人々の言葉に、私はとても感動しました。」 しかし、これは Allan MacDonald が、 彼のアルバムに収められている演奏を、そっくりそのままコピーする事をマスターした人を褒め称える、と いう意味ではない。 「これはモノマネするものではなく、アプローチです。」と、彼は言う。「私は時々異なるフレージ ング をし、それを異なる方法で表現します。それは常に私と一緒に変化します。誰かがそれをそっくりそのまま コピーし始める事は、考えたくもありません。表現方法、テンポなど、非常に多くのものがあります。 それ は現代のピーブロックの事だ、と言う人がいることは知っていますが、現実的にはそのほとんどは同じで、 ありふれたものです。」 「ピーブロックの伝統は、Donald MacDonald と Angus Mackay の楽譜集の出版によって、1820年と1838年の時点で、カ メラ ショットのように凍結されました。たとえば、1回、2回、更には3回も出版された曲のバリエーションが 見つかります。ピーブロック・ソサエティーは、それらはまったく別の曲だと主張するかもしれません が、 実際には互いのバリエーションにすぎません。」 「私が言いたいのは、ピーブロックの楽曲は継続的な変化のプロセス、つまりバルトークが言ったよ うに 《口承の伝統の継続的な変容》の特定の時点で停止しており、もう一度それを解放するときが来たというこ とです。パブに持ち込み、アコーディオンや他の楽器で演奏させるべきです。Skipinnish の Sgùrr Mor To Skerryvore CD には、アコーディオンで演奏された Angus MacPhail の "Colla Mo Run"(The Piper's Warning to His Master) の音源があります。ボックス(ア コーディオン)に は "ピーブロック" と書かれています。これは素晴らしいことだと思います。これは、ピーブロックを再び口承の伝統に戻す行為です。」 「ピーブロックを聴きつつ、それに合わせて口笛を吹きながら歩いて行く人たちを見かけるようにな るか もしれません。現在では、そんなことはありませんが…。」 |

| Making the

long-awaited album had been a very pleasant

experience, he said. “We recorded at Barnaby Brown’s place in Sardinia; it was great, it was easy. I was recording knowing that the beach was awaiting me.” And it was in the course of preparing for the album, and long conversations with Barnaby Brown, that Allan MacDonald found the first rapport he had ever felt with a theoretical and structural analysis of ceòl mór. It is a field to which Barnaby Brown has devoted considerable thought, research and analysis: the construction of ceòl mór. “I was never really taken with it until last year and then, in Barnaby’s work, the penny dropped. It had bored me so much in the past — and at first I thought, ‘oh God, here’s another structuralist’,” said Allan MacDonald. “I’d never been convinced of, or assisted in great way by previous metrical analyses of ceòl mór. “But, after the discovery of the 17th century bardic Robert ap Huw manuscript in Wales, Barnaby began taking a new look at the structure of ceòl mór. He came up with a different scansion, a different way of looking at it, which reconciles a lot of the apparent irregularities or ‘unorthodoxies’ in the original texts. “Studying the Campbell canntaireachd from his new perspective, he was able to argue convincingly to my mind that, in looking at ceòl mór, the people documenting and editing it from the 19th century on were looking at it from the standpoint of the Western European musical mainstream rather than from a Gaelic perspective, and applying different values. “Their approach was not about understanding the music of a different culture but about regularising it with the system they knew… and out of this came words like ‘unorthodox’, and the music was edited, severely in some cases, to conform with the particular structures they believed ceòl mór should fit into,“ said Allan MacDonald. “Orthodoxy is an especially unhelpful concept in music. “When I got into Barnaby’s work, which is to do with recurring patterns of consonance and dissonance and how composers took pleasure in not baldly fitting their music into one framework, but sought to cause a mental frisson, it made sense to me for the first time. A tune might be built one way, but intended to be perceived another way. This structural playfulness, or interwoven counterpoint, is similar to what you find in the old syllabic poetry. The basic patterns are not too difficult to conform to if you’re composing. Essentially, you just alternate two modes. “I got excited for the first time,” he said. “I’d concentrated on the style of playing and Barnaby, through his research, has brought it together, tying the music back into the bardic tradition. “So, I would previously have played, for example, Alasdair Dearg, the lament from the Kilberry Book of ceòl mór as it’s written there, but in my style. “But, actually, if you look at the canntaireachd, it’s a different musical story altogether: there’s a progression, a development between the ground and the variations, and it’s this development that has been ironed out by modern ideas of orthodoxy, removing the playfulness. “So, on the Dastirum album, people will be hearing some different settings. The Lament for Donald of Laggan, for instance: although it was published in the Piobaireachd Society’s Book 8 with the Campbell canntaireachd printed on the opposite page, the inertia of our competition culture has meant that no competitors play it, despite Roderick Cannon’s having published a transcription in Piping Times (Vol.33, No.10) in 1981. “Dastirum brings my stylistic approach — the way of playing — together with Barnaby’s attention to the texts of the earliest sources.” Writes Gaelic scholar John MacInnes: “Allan MacDonald’s theory and practice have stimulated a new interest in pibroch and kindled discussion among pipers and their audiences throughout the world. Because of his native musicality, the subtlety of his analysis, and the vividness of his playing, his interpretation bids fair to restore ceòl mór—this ‘Great Music’ of the Gael—to its pristine splendour.” |

待望のアルバム制作は非常に楽しい経験

だっ たと彼は語った。 「サルデーニャ島の Barnaby Brown の家でレコーディングしました。素晴らしくてとても楽でした。ビーチが待っていることを意識しながら、 レコーディングしていたのです。」 そして、アルバム制作の準備作業と Barnaby Brown との長い会話を経て、Allan MacDonald は、 ピーブロックの理論的および構造的分析に初めて親近感を覚えた。 Barnaby Brown が、かなりの時間を費やして、思考、研究、分析を費やしてきた分野は、ピーブロックの構造である。 「昨年までは、あまり興味がなかったのですが、Barnaby の研究成果を経て、漸く理解できました。以前は、私にとってそれらは退屈で、最初は 『あ あ、また構造主義者が来た』と思いました。」と、Allan MacDonald は言う。 「これまでは、ピーブロックの韻律分析に納得したこ とも、大いに助けられたこともありませんでした。」 「しかし、ウェールズで 17世紀の吟遊詩人 Robert ap Huw の写本が発見されてから、Barnaby はピーブロックの構造を新た に見 直し始めました。彼は異なる韻律、異なる見方を考案し、原曲の明らかな不規則性や《非正統性》の多くを 調和させました。」 「彼は、Campbell canntaireachd を新たな視点から研究することで、19世紀以降にピーブロックを記録し編集した人々は、ゲール語の観点からではなく、西ヨー ロッパ音楽の主流の観点からピーブロックを解析して、異なる価値観を適用していたのだと、私に対し て説 得力のある主張をすることができました。」 「彼らのアプローチは、異なる文化の音楽を理解することではなく、彼らが知っているシステムでそ れを 正規化することだった…、そしてそこから《非正統的》などの言葉が生まれ、音楽は、彼らがピーブロック に適合すると信じていた特定の構造に合わせるために、場合によっては大幅に編集された。」と、Allan MacDonald は語る。 「正統性という概念は、音楽において特に役に立たないものです。」 「Barnaby の研究成果、 つま り、協和音と不協和音の繰り返しパターンと、作曲家が音楽を1つの枠組みに当てはめずに、精神的な戦慄 を引き起こすことをいかに楽しんでいたかに関係するものに触れたとき、私は初めてそれが理解できま し た。1つの曲は1つの方法で構築されているかもしれませんが、別の方法で知覚されることを意図していま す。この構造的な遊び心、または織り交ぜられた対位法は、古い音節詩に見られるものと似ています。 作曲 する場合、基本的なパターンに従うのはそれほど難しくありません。基本的には、2 つのモードを切り替えるだけです。」 「私は初めて興奮を憶えました。」と彼は言う。「私は演奏スタイルに集中していましたが、Barnaby は研究を通じてそれをまと め、 音楽を吟遊詩人の伝統に結び付けたのです。」 「ですから、例えば、私が以前は、Kilberry Book of ceòl mór に書かれている様に演奏していたラメント、Alasdair Dearg を、自分のス タイルで演奏しようと思いました。」 「しかし、実際、カンタラックを見れば、それはまったく別の音楽物語です。この曲には、グラウン ドと バリエーションの間には発展と展開があるのですが、この展開は現代の正統性の考えによって円滑化され、 遊び心は取り除かれています。」 「ですから、Dastirum のアルバムでは、人々はいくつか の異 なるセッティングを聴くことになります。たとえば、ピーブロック・ソサエティー楽譜集第8巻に掲載され ている Lament for Donald of Laggan は反対 ページに Campbell によるカンタラックが掲載されているにもかかわらず、そして、1981年に Roderick Cannon が "Piping Times"(Vol.33, No.10) に、 五線譜への転写版を掲載し たにもかかわらず、コンペティション文化の硬直化した慣例により、競技者は誰一人演奏していません。」 「Dastirum は、私独自の演奏スタイルへの取り組み 方 と、Barnaby の古 い資料の テキストに対する 気付きを結び付けています。」 ゲール語学者 John MacInnes は次のように書いています。「Allan MacDonald の 理論と実践が、ピーブロックに対する対する新たな関心を呼び起こし、世界中のパイパーとその聴衆の間で 議論を巻き起こしたということである。 彼の生まれながらの音楽性、繊細な分析、そして生き生きとした演奏により、彼のピーブロック の解 釈は Ceol Mor ー ゲールの「偉大な音楽」ー がその本来の輝きを取り戻す事に十分に値する努力である。」 |

| 原 文 |

日本語訳 |

|---|---|

|

|

| Is pibroch stereotypical? A

look at the old sources helps to breathe new

life into a world that favours a single text

and a narrow band of interpretation. Diversity

of settings and styles is authentic, is being

encouraged by the Piobaireachd Society, and is

essential to a vibrant musical scene. In this

article, I look at the earliest settings of a

popular beginners’ tune. |

ピーブロックは型に嵌った音楽だろうか?

古い資料を調べると、単一の楽譜と狭い解釈範囲を好む世界に新しい息吹を吹き込むことができる。セッティングとスタイルの多様性は本物であり、ピーブロッ

ク・ソサエティーによって奨励されており、活気のある音楽シーンに不可欠だ。この記事では、初心者

向け としてポピュラーな曲の最も初期のセッティングを見ていく。 |

| Historical Background ALASDAIR Dearg would have become chief of the Glengarry MacDonalds had he not died in about 1630. This lament appears to be his sole memorial. His life and career have been obscured in conventional history because he died before his father, the unusually long-lived Donald of Laggan (1543-1645). The MacDonalds of Glengarry (from 1660 spelt MacDonell) were in dispute with the Mackenzies of Kintail over land in Lochalsh and Knoydart. The Mackenzies had been empowered by King James to squeeze the MacDonalds out, but Glengarry resisted, pursuing territorial rights forfeited to the Crown in 1493. Alasdair Dearg’s step-brother, Angus, achieved greater fame by being the product of Glengarry’s first marriage and, in 1602, by his death in combat on one of these territorial expeditions. |

歴史的背景 Alasdair Dearg は、もしも 1630年頃に死んでいなければ、Glengarry の MacDonald一族のチーフになっていた筈だ。このラメントは、彼の唯一の記念碑のように思える。彼の生涯と経歴は、異例の長寿を誇った父親、Donald of Laggan(1543-1645) より先に彼が死んだため、月並みな歴史上では朧げである。 Glengarry の MacDonald一族(1660年以降は MacDonell と綴られる)は、Lochalsh と Knoydart の土地をめぐって Mackenzies の Kintail 一族と争っていた。Mackenzie 一族は James 王 から MacDonald一族を追い出す権限を与えられていたが、Glengarry(父親) は 抵抗し、1493年に王室に没収された領土の権利を求めた。Alasdair Dearg の義理の兄弟である Angus は、Glengary(父 親) の最初の結婚で生まれた事と、1602年に 領土 遠征の戦いで死亡したこと で、より大きな名声を獲得している。 |

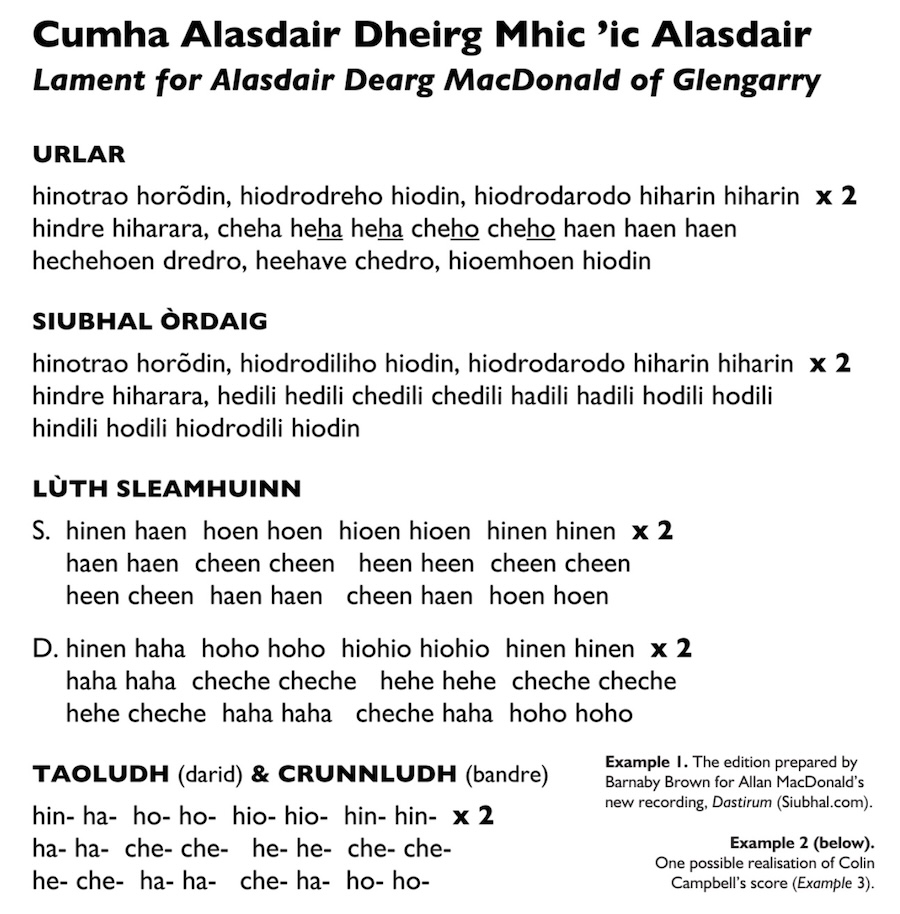

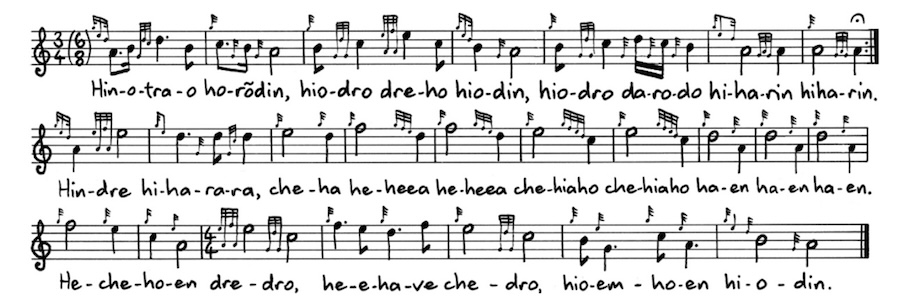

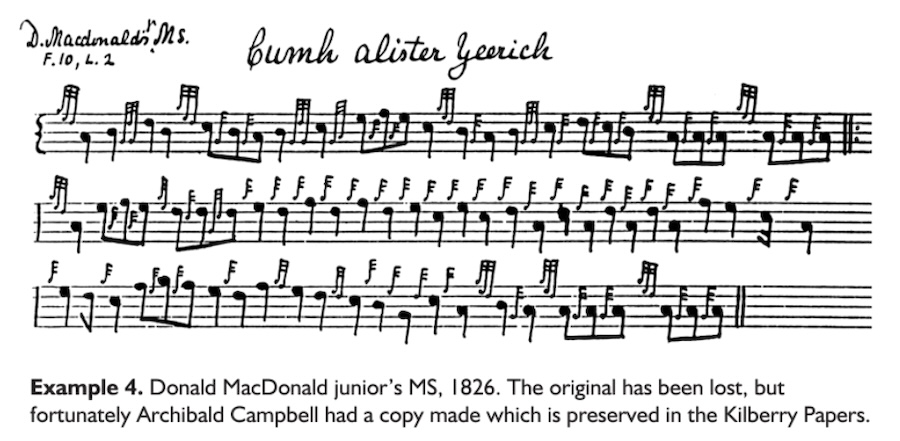

| The Music EXAMPLE 1 is a transcription of “Colin Campbell’s Instrumental Book, 1797” — not the original, which is lost, but the author’s revised copy of c.1819. An interpretation close to that of Allan MacDonald (on his new Dastirum CD) is approximated in Example 2. But the problem with staff notation is that it tends to fix one interpretation at the expense of another; either that, or the note lengths bear little relation to those of a musical performance in the sean nos (old style) Gaelic idiom. In the Urlar, an extreme but essential rubato can totally obscure the metre. Rubato is the art of ‘stealing’ time and, in some circumstances, giving it back again. Some beats are stretched, longer than others — even twice as long — although they all appear equal on paper. |

楽曲 例1は、"Colin Campbell’s Instrumental Book, 1797" の転写。失われてしまったオリジナルからではなく、1819年頃に著者自身が改訂版として複写した物から。例 2では、Allan MacDonald (彼の新しい Dastirum CD に収録) の解釈に近い楽譜が示されている。しかし、五線譜の問題は、ある一方の解釈を固定してしまい、もう一方の解釈を犠牲にする傾向があることだ。そしてまた、 個々の音符の長さが、sean nos (古いスタイル)のゲール表現による音楽演奏とほとんど関係が無いという事である。ウルラールでは、極端な場合、不可欠なルバート(rubato) によって、拍子が完全に不明瞭になることがある。ルバートは時間を《盗み》、状況によってそれを戻 す技。一部の拍は引き伸ばされ、他の拍より も長く (2倍も長く) なっているにも拘らず、楽譜の上ではすべて同じ長さに表現されてしまう。 |

|

|

| To prevent boredom, rubato

varies from performance to performance. Any

rhythm in staff notation should therefore be

taken with a large pinch of salt. Before criticising Kilberry’s style of pibroch notation, we should look at what Gershwin or Cole Porter wrote, and compare that to the rhythm Ella Fitzgerald sings. Just because her interpretation is classic, doesn’t mean an accurate transcription of it is better than Gershwin’s original shorthand. Reading the average composer’s score, particularly early composers, the onus is on the performer to enter into the proper style — by immersion and exposure to live performance. Music is not a universal language; it has many dialects, often incomprehensible to one another. The rubato of jazz is altogether different to the rubato of pibroch; and that of Chopin is different again. Each rubato is an art learnt by ear, not by reading dots. In pibroch, the quickest way to get to the heart of the music is by singing the canntaireachd and immersing yourself in the old Highland idiom — not pipe band music, but the gloriously rich world of Hebridean song and sean nos Irish singing. Don’t get hung up on the dots, they are not and cannot be a complete instruction manual. Use Example 2 to become familiar with the melody, then ignore it and focus on Example 1. Experiment with different interpretations in order to exercise your pibroch rubato, getting feedback from those more expert in the style than yourself. This is what being a musician is all about: lifting the dots off the page and playing as if you were the composer, directly from the soul. Singing the chant is a short-cut. The MacCrimmons weren’t stupid. As is often the case with Colin Campbell’s scores, his line divisions betray a weak sense of tune structure. In this case, his division between second and third lines seems to be in the wrong place. Anyone who would like to experiment with Campbell’s original phrasing should read from the facsimile (Example 3). |

単調さを防ぐために、ルバートはその度の演奏ごとに異なってい

る。 従って、楽譜に書かれているリズムは、どれもかなり疑ってかかるべきである。 Kilberry のピーブロッ ク記 譜法を批判する前に、Gershwin や Cole Porter が 書い た楽譜と、それに従って Ella Fitzgerald が歌うリズムとを比較すべきである。彼女の解釈が古典 的だ からといって、それを正確に書き写したものが Gershwin のオリジナルの簡略な表現よりも優れている、という訳では無い。平均的な作曲家、特に昔の作曲家の楽譜 を読み取る場合、適切なスタイルで表現する責任は演奏者にある。つまり、ライブ演奏に没頭し、音楽 の真 髄に触れる事なのだ。 音楽は世界共通の言語ではない。音楽には多くの方言があり、互いに理解できない点も少なく ない。 ジャ ズのルバートは、ピーブロックのルバートとはまったく異 なっている。ショパン のルバート もまた異なる。ルバートはどれも耳で学ぶ技であり、楽譜 の点を読み取るものでは無い。 ピーブロックに於いて、ある楽曲の核心にたどり着く最も早い方法は、カンタラックを謳い、 古いハ イラ ンドの言い回しに浸ることである。パイプバンドの音楽ではなく、ヘブリディーズ諸島のシンギングや sean nos (古いスタイル)のアイルランド・シンギングの素晴らしく豊かな世界に…。楽譜の点に囚われてはならない。楽譜は完全な説明書では無いし、そうなることも 出来ない。(下線部引用者) 例2でメロディーに慣れたら、それを一旦忘れて、例1に集中する。 ピー ブロック・ルバートを習得するために、さまざまな解釈を試してみる。そして、自分よりもそのスタイルに 精通している人からフィードバックを得る。音楽家であるべき姿の全ては、楽譜の点を引き剥がし、自 分が その曲の作曲家であるかのように、直に魂に基づいて演奏することである。カンタラックを謳うのは近道で ある。MacCrimmon 一族は愚かでは無かった。 Colin Campbell のスコア(手書きカンタラック)ではよくあること だ が、彼のラインの分割は、曲の構成に対するセンスの無さを露呈している。この曲の場合、2行目と3行目 の分割は間違った場所にあるようだ。Campbell のオリジナルのフレージングを試してみたい人は、複写画像 (例3) から読みとるべし。 |

|

|

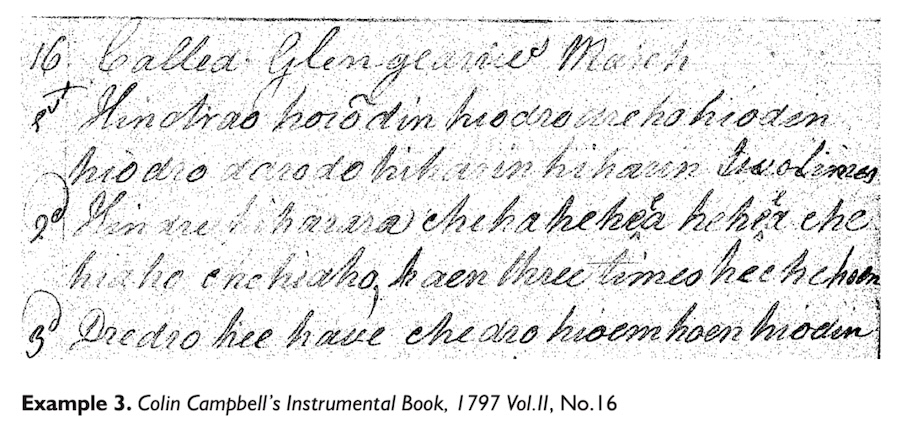

| It is not entirely clear what

Campbell meant when he wrote “heheea heheea

chehiaho chehiaho” (Urlar, line 2). My

interpretation is that he was spelling out a

pre-MacKay style of introduction (see

Example 2). This resolves the passage

with all subsequent sources, where these

introductions are replaced by a single G

grace, as in Donald MacDonald junior’s score (Example

4). In Example 1, I have

underlined the four notes where this occurs. |

Campbell

が "heheea heheea chehiaho

chehiaho"(ウルラール、ライン2)と記述している事が何を意味しているのか?については、完全に明白という訳では無い。私の解釈では、彼は

MacKay

以前のスタイルのイントロを綴っていたと思われる(例2を参照)。これにより、Donald MacDonald junior

のスコア(例4)のように、これらのイントロが単一の G

装飾音に置き換えられている、その後の全ての楽譜に於けるこの一節が解決される。例1で

は、これが発生する 4つの音符に下線を引いてある。 |

|

|

| The note values given by

Donald MacDonald junior presume prior

knowledge of the pibroch idiom; I do not

believe they are meant literally. Example

2 is more rhythmically fussy as a result

of trying to capture one particular

interpretation, like Binneas is Boreraig.

These over-fussy scores encourage you to play

a given note longer because it is printed that

way, not because of an inspiring flash of

musical insight. This is condescending (or

irritating) to musicians to whom pibroch is

second nature, who might prefer a different

style, or who are bored by a mode of

expression that has become hackneyed. But such

scores are helpful for beginners who are

unfamiliar with pibroch’s peculiar rubato

style. The most important feature of Colin Campbell’s setting, however, is the difference between the Urlar and the variations. Unlike the later settings by Donald MacDonald senior and Angus MacKay, Campbell’s has a charming development. The story unfolds, tension is sustained, and larger musical phrases arch over the tune. The idea that variations should follow the Urlar note for note, bar for bar, is nonsense. All the best variation sets in the history of music develop the theme, producing super-structures that span several variations, often the whole work. Here, the Siubhal Ordaig embodies the essence (but not the letter) of the Urlar, leading naturally into variations that end on C rather than closing to low A — a very simple, but effective development that helps to sustain interest and keep the argument flowing. The absence of any musical development doesn’t always equal dullness, but it’s time we looked back at settings that, in another mindset, might be seen as corrupt. Perhaps they are more musically satisfying. |

Donald

MacDonald junior

が与えた音価は、ピーブロックのイディオムに関する事前知識を前提としていると思われ、文字通りの音価を意味しているとは考えていない。例

2は、Binneas is Boreraig でも見られる様に、特定

の表現を捉えようとした結果、リズム面でより複雑になっている。これらの過度に複雑な楽譜は、《音

楽的

洞察の閃きから》という理由ではなく、《そのように印刷されている》という理由から、特定の音符を長く

演奏するように促す。これは、ピーブロックがその人の第2の天性であり、異なるスタイルを好

む、ま たは 陳腐な表現方法に飽き飽きしている音楽家にとっては、見下す

(またはイライラさせられる)感じだ。しかし、このような楽譜は、ピーブロックの独特なルバート・スタイルに馴染みのない初心者にとっては有益である。 しかしながら、Colin Campbell の セッティングの最も重要な特徴は、ウルラールとバリエーションの差異である。Donald MacDonald senior や Angus MacKay による後のセッティングとは異なり、Campbell のセッティングには魅力的な展開がある。物語が展開し、緊張が持続し、より大き な音 楽フ レーズが曲全体に広がる。バリエーションがウルラールの音符ごと、小節ごとに従わなければならないとい う考え方はナンセンスである。音楽史上最高の変奏曲はすべてテーマを展開し、複数の変奏曲、多 くの 場合 作品全体に及ぶ上部構造を生み出している。ここでは、Siubhal バリエーションがウルラールのエッセンス(文字ではない)を体現し、Low-A で終わるのではなく C で終わるバリエーションに自然につながっている。 これ は非常に単純だが効果的な展 開であり、関心を維持し、曲の流れを進めるのに役立っている。 音楽的な発展が全く無い事が、必ずしも退屈な事とは限らないが、別の考え方としては、今では 失わ れて しまっている様に見えるかもしれないセッティングを振り返る時期が来ている。恐らく、それらのセッティ ングの方が、音楽的により満足できると思われる。 |