#13/2007/8/1

Shirley

Collins and The Albion Country Band “No Roses”(Pegasus PEG 7/1971)

このアル

バムがブラック・ ホークの

あの空間に登場した時の《衝撃》ともいうべきそのインパクトの大きさについては、なんとも表現のしようがありませ

ん。まさにディープ・インパクト。 このアル

バムがブラック・ ホークの

あの空間に登場した時の《衝撃》ともいうべきそのインパクトの大きさについては、なんとも表現のしようがありませ

ん。まさにディープ・インパクト。

いつものように道路側の奥、縦長の窓際の席に座っ

てトラッドのサイクル(英ー1)が来るのをじっと待っていた私は1曲目の "Claudy Banks" が流れた瞬間、「一体何が起こったんだ? これは何だ? エレ

クトリック・トラッドだけど、今まで聴いた事が無いぞ。」と聴き耳を立てました。

大地を掘り起こさんばかり重厚なベースノートはど

うやらフェアポート、スティーライで聴き慣れたアシュレイ・ハッチングスらしい…。そして、左チャンネルからからむ

ねちっこくからむギターのカッティングノートは紛れも無くリチャード・トンプソンのもの。右チャンネルでリズムを刻

むのは朋友サイモン・ニコル? …とすると、これはフェアポートか? だとしたらヴォーカルの女性は一体誰だ? す

ると、突然、フェアポートやスティーライでは到底聴き慣れないサックスとバスーンの(もちろん正確な楽器名は後日クレジットを見て知ったこと)間奏が流れる。

耳からは流れて来るこの印象的な音楽を真剣にイン

プットしつつ、いつもの場所に掲げられたレコードジャケットを遠くから見遣りました。今まで見慣れないジャケットで

す。そして、遠目には小さな文字で書かれているバンド名らしきものも、アルバムタイトルも定かではありません。た

だ、いかにもイングランドらしい古びた造りのお屋敷の壁を飾る、ライオンのレリーフを写したジャケット写真がやたら

印象的です。

一転して2曲目 "The Little Gypsy Girl" では、爽やかなアコーディオンの音色に乗せて軽やかな歌声が流

れます。そして、な、なんと、今度は間奏にハマー・ダルシマー&スティックの音色が…。あ〜、あ〜、一体このバンド

は一体何者?

3曲目 "Banks Of The Bann" はさらに趣向が変わって、ドラム抜きでピアノとエレクトリッ

ク・ベースに乗せてしずしずとした歌声が…。バックではアコースティック・ギターがコードを、アコーディオンがメロ

ディーをなぞります。

いよいよ我慢しきれなくなった私は席を立ち、レ

コードジャケットを手に取りに行きました。既に私がトラッド好きな客であることにうすうす気が付き始めていた松平さ

んは例によって表情は全く不変ですが、その無表情な顔の下から「どうだい? スゴイだろう?」とでも言うような、無言の(でも強烈な)メッセージを発してい ました。

先ほどのライオンのレリーフの写真の左側、一番上に "Shirley Collins and The Albion

Country Band"

というクレジット。その下にずらずらとバンドメンバーの名前が書かれていますがその数なんと25人(もちろん、その時に数えた訳ではありません)。想像し

たとおりのお馴染みの名前もあるが、知らない名前も多い。一番下に書かれている "No Roses" というのがアルバムタイトルらしい。

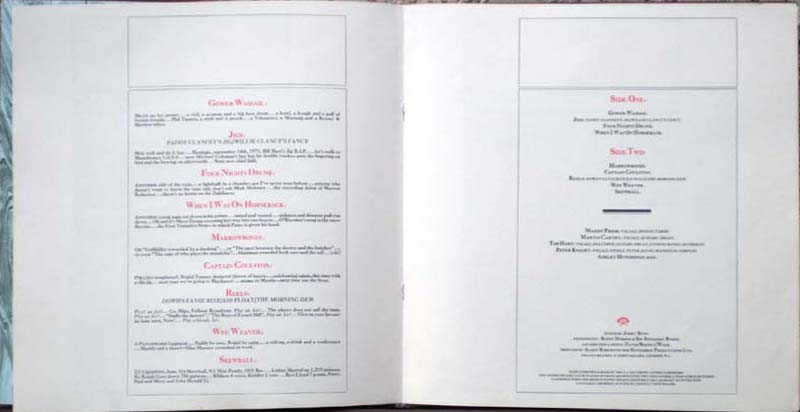

裏ジャ

ケットを見ると、古老を撮影した古めかしいモノクロの写真(by Cecil Sharp)が表面のライオンのレリーフと同じサイズであしらわれ、右側に

曲名とその由来が書いてある。 裏ジャ

ケットを見ると、古老を撮影した古めかしいモノクロの写真(by Cecil Sharp)が表面のライオンのレリーフと同じサイズであしらわれ、右側に

曲名とその由来が書いてある。

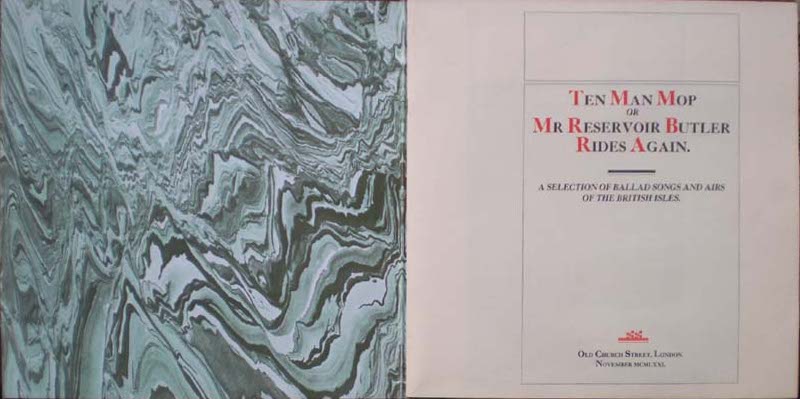

レーベルはスティーライの

"Ten Man Mop 〜" と

同じくペガサスで、プロディースはあのセプテンバー・プロダクションのサンディー・ロバートンと、そして、アシュレ

イ・ハッチングス自身か…。

そのようなことを慌ただしく読み取っている内に流

れて来た次の曲(A-4

"Murder Of Maria Marten")は、な、なんなんだ〜!

遠くからフェードインしてくるフィドルにリチャード・トンプソンのギターがギュワンギュワンとからむ強烈なイント

ロ。このドラムはどう聴いてもデイブ・マタックスに違いない。最初のパッセージが終わった後、一旦バックバンドの音

が消えた中で、なんとハーディガーディの音色に乗せて1フレーズが歌われる。そして、再びバンドサウンドが再登場。

今度はギターの音色がますますぶ厚い。(ティム・レンウィックまで入った)トリプルギターか? おっ、コーラスハー

モニーを付けてるのはクレジットにあったニック・ジョーンズの声? とすると、この泥臭いフィドルもニック・ジョー

ンズ自身ってこと? 最後は、ドローンノートの印象的なハーディガーディの伴奏に乗せて最終節が歌われた後、馬車

(死刑囚を乗せた)の轍が砂利を踏

む音が目の前を左から右に通り過ぎる音で終わる。

とりあえずA面を聴きジャケットの表裏を見たとこ

ろで当時の私が理解できたことは、このアルバムはシャーリー・コリンズという女性シンガー(多分、私が彼女の名前を

知ったのもこの時が最初だったと思います。)をフィーチャーして、あのアシュレイ・ハッチングスが多彩な仲間たちを

集めてプロディースした、新しいエレクトリック・トラッド・アルバムだ、ということでした。アルビオン・カント

リー・バンドというバンド名が、アシュレイの下に参集したそれらの多彩なミュージッシャンを総称した名称であろうと

いうことも大方推測できました。

レコード室の前というのは、同時にお店への出入り

口でもあるので、その場で二つ折りのジャケットを開いて見開きに書かれたそれぞれの曲のクレジットを見ることは

ちょっと無理があります。ですから、詳細なクレジットを実際に目にしたのは、後日、自分自身でこのアルバムを入手し

てからのこと。そこには、先ほどの25人が様々な形で演奏に関わっている姿が見えてきました。(ですから、上で書い

たことも、実際には後日になって理解した事柄を書いている部分が多く含まれています。)

B-1"Van Dieman's Land" では、ノーサンブリアン・スモール・パイプスがバックに流れま

すが、これも私がこの楽器の音色を実際に聴いた最初の経験だったと思います。

しかし、それよりもなによりも当時の私を悩ませたのは、High Level Ranters のメンバーとして北イングランドを拠点に活躍するコリン・ロス

が、南イングランドを拠点とするアシュレイが主催するこのアルバムに、何故参加しているのか? という謎でした。

"No Roses" の翌年の1972年にリリースされたアルバムの中で、コリン・

ロスの不思議な動向がもう一つありました。それは、スコットランドの女性シンガー、レイ・フィッシャーのアルバム "Bonny Birdy"(Trailer LER

2038/1972)にも登場しているということです。

生粋のスコットランド人であるはずのレイのこのアルバムには何故か北イングランド人のコリン・ロスがやはり

Northumbrian Small Pipes

で参加しているか? そして、さらに不可解だったことに、このアルバムにはアシュレイを始めとするスティーライ

Mark 2 のメンバーが揃って参加していることとでした。

実はこの2つの謎は、1977年のイギリス旅行の際、ニューキャッスルにコリン・ロスさんを訪ねた時に一挙に氷解

しました。その顛末については、次に取り上げる "Bonny Birdy" で紹介します。

B-2 "Just As The Tide Was A 'Flowing"

では、とう

とうマディー・プライヤーまで登場してコーラスを付けています。なんと贅沢な…。

B-3 "The White Hare" では、渋い渋いラル&マイク・ウォータースンがコーラスをリー

ドしてモリスダンスでダンサーの足に付ける鈴でリズムを取って始まります。3節を歌い終わったところで、大地を揺る

がす様なアシュレイのベースノートに乗って、ニック・ジョーンズのフィドルにトンプソンのギターが唸る。

この曲でのシャーリーはコーラスの一員に徹しているので、まあこの曲は1972年のラル&マイク・ウォータースン

の名作エレクトリックアルバム“Bright Phoebus”に入っていても違和感ないようなナンバーです。

B-4 "Hal-An-Tow" は、メロディオンの伴奏と、間奏には Jew's

Harp(いわゆる口琴)と再びハマー・ダルシマーが登場するのったりとした雰囲気のイングランド風コーラス曲。

B-5 "Poor Murdered Woman" は、トンプソンとニコルのエレクトリック・ギターが左右から包

み込むように盛り上げる、アシュレイの土を掘り起こすかのようなベースとマタックスのいつもごとく几帳面なドラムに

よって、これ以上無い程上質なエレクトリック・トラッドナンバーとして仕上げられているこの曲で、この比類なき傑作

アルバムは締めくくられます。

よく言われる「無人島に持って行くアルバムを1枚

だけ選ぶ」というような仮定に従って、'70年代ブリティッシュ・トラッドに限って選ぶとしたら、私の1枚はやはり

出会ってから35年が経過するこのアルバムをおいては他にはあり得ないってことになるでしょう。

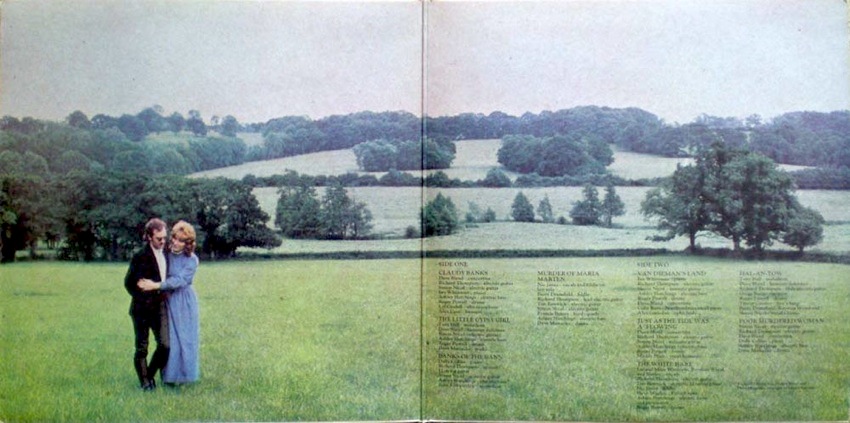

このアルバムの見開き一杯に広がる風景は、当時ア

シュレイとシャーリーが生活の拠点としていた、南イングランドの Etchingham 村の付近の風景であることは、疑うまでもありませんでした。

そして、この村の名前は、後日の彼らのアコースティック・バンド Etichingham Steam Band の名前の由来になっているのはご存知のとおり。

私はこの見開き写真を最初に見た瞬間に「う〜ん、

これぞまさにイングランド! いつかきっとこんな風景を自分の目でしかと確かめてみたい!」と、強く思いました。

松平さんが1993年にリリースされた国内盤のライナーノーツで「1971年、見開きオリジナル・ジャケットの内側の写真を見

て、『この音楽は只ならない』と緊張したのを覚えている。英国の風土を象徴するような、なだらかな草原と濃い緑の

木々。そこを寄り添って歩く、シャーリー・コリンズとアシュレイ・ハッチングス。両人が結婚していたことはやや後で

知ったが、この写真は意味深長なインパクトをもっていた。」と書いていたことは、実は松平さんの没後、浜野智さんたちのご

尽力で松平さんの残した膨大な文章がデジタル化されるまで知りませんでした。生前の松平さんとこの写真の話をしたこ

とは無かったのですが、あの当時、同じ見開き写真を見て、松平さんも私と全く同じような強烈なインパクトを受けてい

たことを知って、妙に嬉しくなりました。

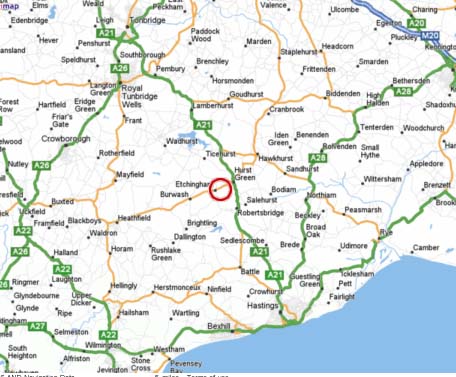

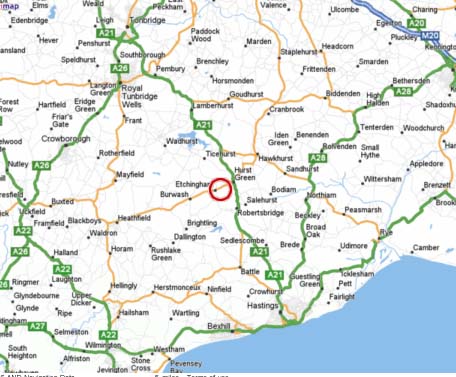

私は1977年にイギ

リスを訪ねた際に、なんとかしてこの村を訪ねようと思いました。今のようにグーグル・アースなんて便利なものがある訳ではない

あの時代、ロンドンの本屋で買ったロードマップをめくって Etchingham の村を探します。目指す Etchingham の村は古戦場として有名なドーバー海峡に面した Hastings に向かう

A-21

ロードからほんの少し外れた場所にあるようです。早速、ロンドンでレンタカーを借りると、一路南へ向かいました。 私は1977年にイギ

リスを訪ねた際に、なんとかしてこの村を訪ねようと思いました。今のようにグーグル・アースなんて便利なものがある訳ではない

あの時代、ロンドンの本屋で買ったロードマップをめくって Etchingham の村を探します。目指す Etchingham の村は古戦場として有名なドーバー海峡に面した Hastings に向かう

A-21

ロードからほんの少し外れた場所にあるようです。早速、ロンドンでレンタカーを借りると、一路南へ向かいました。

そして、念願かなって、 Etihingham

村に到着。正にあの見開きの写真そのままの風景が目前に広がっていました。私はその風景をしかと目に焼付け、そして、彼らと同じ空気を胸一杯に吸い込みま

した。なんとも幸せな気分でした。

小さな村ですから、村の誰かに尋ねれば彼らの家を見つける事も決して難しい事ではなかったと思いますが、それでは

まるでストーカー。ごく近くに辿り着きつつ、あえてそんなデリカシーに欠ける行為をせずに帰って来るのが《粋》とい

うものでしょう。

後日、アルビオン・ダンス・バンドのコンサート会

場で、念願かなってシャーリーと言葉を交わした際に、過日、Etchingham の村を訪ねた事を伝えた言葉に、彼女が満面の笑みで応えてくれ

たのがなによりのご褒美でした。

アルビオンのライブ会場まで遠路はるばる会いに来てくれた上、わざわざ自分の住んでいる村まで訪ねてくれたのが余

程嬉しかったのか、その後、彼女はロンドンでの私の滞在B&B宛に、当時は公式にはリリースされていなかったフェア

ポート・コンベンションの

"Heyday(1968〜1969)" とタイトルされたカセットテープを送ってくれました。

アルビオンのライブ会場まで遠路はるばる会いに来てくれた上、わざわざ自分の住んでいる村まで訪ねてくれたのが余

程嬉しかったのか、その後、彼女はロンドンでの私の滞在B&B宛に、当時は公式にはリリースされていなかったフェア

ポート・コンベンションの

"Heyday(1968〜1969)" とタイトルされたカセットテープを送ってくれました。

そして、同封されていた自筆の手紙に書いてあった

彼女たちの屋敷の名前はなんと "Red Rose" でした。アルバムタイトル "No

Roses" はこの名に由来しているのでしょうか?

アルビオン・ダンス・バンドのコンサートの中盤、彼女は万雷の拍手で迎えられながら登場すると、最初にボブ・コッ

パーの持ち歌 "Bonnie

Bunch of Roses" を

無伴奏で朗々と唱い上げました。

イングランドの国花である《Rose》は、彼女にとって特別の意味を持つ花なのでしょう。私にとっ

ては(そして、多分、松平さんにとっても)彼女こそまさに《バラ》の花ですが…。

【追記/2009

/6/13】

そして、あれから30年以上を経て時は 21世紀。ハイテク・ツール

Google Earth のお陰で自宅に居ながらにして空中散歩が可能な時代。空から Etchingham 村を訪ねてみました。(以下の写真は全て↑が南になっていま す)

そして、手紙の住所をたよりに Red Rose のある Borders Lane を…。

実はこの通り沿いにある住宅は僅か数戸しかないので、その一つ一つをチェックしながら、ジャケット写真が撮影

された場所と思わしき場所を鳥瞰視点で探してみると、ほぼ「ここではないか?」という場所が特定できました。当

然ながら、それは当時の彼らの居宅の敷地内であろうと思われますから、自然と "Red Rose" も

概ね特定できたことを意味します。多分、ジャケットのライオンのレリーフはこの屋敷の壁面を飾っているものなの

でしょう。

1977年にこの村を訪ねたあの日のことを

思い起こしてみました。

その日、私はロンドンからヘイスティングスに向かう主要道 A21 から分岐して Etchingham の村を通り抜ける支線 A265

に入り、最初の写真(↑)の左端に見えている鉄道の駅脇の踏み切りを通り越して村に入りました。村の入り口では、路傍の "Etchingham" という表示板の前で記念撮影。そして、中心街(?)を通り

抜け、Borders Lane(当時は名前を知る由もありませんが)

との分岐点辺りに車を止めて、そこら辺りを少々散策したことを憶えています。↓の写真で道路と直角方向に伸びているこんもりと茂った樹木のラインは、単な

る Hedgerow

ではなくて、画面一番下に見えている池と繋がる小さなせせらぎに覆いかぶさっている茂み。時間的にはもう昼下がりだったと思われますが、辺り一面は薄い霧

に覆われていて、木陰から妖精の小人がピョコンと飛び出してきても全く不自然に感じられないような、なんとも神

秘的な雰囲気だったことが、つい先日の事のように思い出されます。

|

アシュレイ・ハッチングスの在籍したスティーライ・スパンの初期3部作が、この稀代のエレクトリック・ト

ラッド・バンドの残した不滅のマスターピースであることは言うまでもありません。

アシュレイ・ハッチングスの在籍したスティーライ・スパンの初期3部作が、この稀代のエレクトリック・ト

ラッド・バンドの残した不滅のマスターピースであることは言うまでもありません。

^

^

私は1977年にイギ

リスを訪ねた際に、なんとかしてこの村を訪ねようと思いました。今のようにグーグル・アースなんて便利なものがある訳ではない

あの時代、ロンドンの本屋で買ったロードマップをめくって Etchingham の村を探します。目指す Etchingham の村は古戦場として有名なドーバー海峡に面した Hastings に向かう

A-21

ロードからほんの少し外れた場所にあるようです。早速、ロンドンでレンタカーを借りると、一路南へ向かいました。

私は1977年にイギ

リスを訪ねた際に、なんとかしてこの村を訪ねようと思いました。今のようにグーグル・アースなんて便利なものがある訳ではない

あの時代、ロンドンの本屋で買ったロードマップをめくって Etchingham の村を探します。目指す Etchingham の村は古戦場として有名なドーバー海峡に面した Hastings に向かう

A-21

ロードからほんの少し外れた場所にあるようです。早速、ロンドンでレンタカーを借りると、一路南へ向かいました。 アルビオンのライブ会場まで遠路はるばる会いに来てくれた上、わざわざ自分の住んでいる村まで訪ねてくれたのが余

程嬉しかったのか、その後、彼女はロンドンでの私の滞在B&B宛に、当時は公式にはリリースされていなかったフェア

ポート・コンベンションの

"Heyday(1968〜1969)" とタイトルされたカセットテープを送ってくれました。

アルビオンのライブ会場まで遠路はるばる会いに来てくれた上、わざわざ自分の住んでいる村まで訪ねてくれたのが余

程嬉しかったのか、その後、彼女はロンドンでの私の滞在B&B宛に、当時は公式にはリリースされていなかったフェア

ポート・コンベンションの

"Heyday(1968〜1969)" とタイトルされたカセットテープを送ってくれました。

レッド・ツェッペリンやペンタングルの例

を出すまでもなく、BBC

が60〜70年代に当時の様々なミュージシャンの演奏をスタジオや劇場でライブ録音した蔵出し音源は、そられのミュージシャンの古くからのファンたちに

とっては、まさに垂涎の的のコレクターズ・アイテムとして珍重されます。

レッド・ツェッペリンやペンタングルの例

を出すまでもなく、BBC

が60〜70年代に当時の様々なミュージシャンの演奏をスタジオや劇場でライブ録音した蔵出し音源は、そられのミュージシャンの古くからのファンたちに

とっては、まさに垂涎の的のコレクターズ・アイテムとして珍重されます。