第58話(2023/6)

The

Highland Pipe and Scottish Society 1750-1950

Chapter 18

‘So far from the original’:

The Piobaireachd Society's Second Series

by William Donaldson

パイプのかおり第 53話で紹介した David Murray の "Piping

Times" の記事冒頭で、この本について触れられていました。

2000年に出版されたこ の本と、私との関わり方については、2023年6月 10 日付の音のある暮らしに書いた通りです。

パイプのかおり第 53話で紹介した David Murray の "Piping

Times" の記事冒頭で、この本について触れられていました。

2000年に出版されたこ の本と、私との関わり方については、2023年6月 10 日付の音のある暮らしに書いた通りです。

目次(⇒表紙写真からリンク)にある様なタイトル&サブタイトルの 20章立てになっている中で、今回改めて目を通したは次の6つの章。Donald MacDonald 楽譜集につ いて 書かれた第6章、Angus MacArthur と Niel MacLeod of Gesto に関する第7章、 ピーブロック・ソサエティー設立前後のカオスについて書かれた第13章、1912年に ピー ブロック・ソサエティーの実権を Campbell と Grant が握ってから PS 楽譜集(2ndシリーズ)リリースまでに至る、第1次世界大戦後の混乱時期を描いた第15章、"redundat" Low A 騒動について書かれた第16章、そして、1925年以降のピーブロック・ソ サエティー楽譜集(2ndシリーズ)がどれほどオリジナルの姿と掛け離れている のか、その実態と原因者について書か れた第18章。

第6章と第7章については、ほぼ知っている内容のおサライという感じ。第 16章の "redundant" Low A 騒動については、そもそも言い出したのが想像もしていなかった人物だった事が意外や意外、といった印象。余りにも意外過ぎて鳩豆状態で脳味噌が混乱。英語 で読んだだけの現段階では状況がイマイチ十分に把握しきれていません。改めて翻訳ソフトに掛けて熟読す る必 要がありそうです。第13章ピーブロック・ソサエティー設立前後の話もまた別の意 味で意外と言えば意外。そ して、第15章は今回紹介する第18章の前哨 戦と言った所なので、できれば併せて紹介したい所。…です が、 2つ の章となると膨大な量になってしまうので、今回は(翻訳に)手を付けていません。

さて、今回紹介する "So far from the original"(原典 から は程遠く)と題された第18章は、そのタイトルから推して、概ねの内容が想像でき ます。私はこれまで様々 な状況を推し量り、George Moss が見事に言い得た "Kilberryism" について、色々と推察した内容をあちこちで書き連ねて来ましたが、その推察はほぼ当たっていました。 「ほぼ」と言うのは、その程度の酷さ(レベル)が想像 を遥かに超えていたからです。1912年〜1963年という、20世紀中期のほぼ半世紀間に渡ってピー ブロック界を支配した 独裁 者の実像とその負の遺産の実態について、現代に於いてピーブロックを愛好しようとする者は、誰しも、しかと 認識しておく必要があります。

・本文中の(小さな)は訳者注釈/※No. は原文の脚注(興味深いものを紹介しています)

パイプのかおり第 53話で紹介した David Murray の "Piping

Times" の記事冒頭で、この本について触れられていました。

2000年に出版されたこ の本と、私との関わり方については、2023年6月 10 日付の音のある暮らしに書いた通りです。

パイプのかおり第 53話で紹介した David Murray の "Piping

Times" の記事冒頭で、この本について触れられていました。

2000年に出版されたこ の本と、私との関わり方については、2023年6月 10 日付の音のある暮らしに書いた通りです。目次(⇒表紙写真からリンク)にある様なタイトル&サブタイトルの 20章立てになっている中で、今回改めて目を通したは次の6つの章。Donald MacDonald 楽譜集につ いて 書かれた第6章、Angus MacArthur と Niel MacLeod of Gesto に関する第7章、 ピーブロック・ソサエティー設立前後のカオスについて書かれた第13章、1912年に ピー ブロック・ソサエティーの実権を Campbell と Grant が握ってから PS 楽譜集(2ndシリーズ)リリースまでに至る、第1次世界大戦後の混乱時期を描いた第15章、"redundat" Low A 騒動について書かれた第16章、そして、1925年以降のピーブロック・ソ サエティー楽譜集(2ndシリーズ)がどれほどオリジナルの姿と掛け離れている のか、その実態と原因者について書か れた第18章。

第6章と第7章については、ほぼ知っている内容のおサライという感じ。第 16章の "redundant" Low A 騒動については、そもそも言い出したのが想像もしていなかった人物だった事が意外や意外、といった印象。余りにも意外過ぎて鳩豆状態で脳味噌が混乱。英語 で読んだだけの現段階では状況がイマイチ十分に把握しきれていません。改めて翻訳ソフトに掛けて熟読す る必 要がありそうです。第13章ピーブロック・ソサエティー設立前後の話もまた別の意 味で意外と言えば意外。そ して、第15章は今回紹介する第18章の前哨 戦と言った所なので、できれば併せて紹介したい所。…です が、 2つ の章となると膨大な量になってしまうので、今回は(翻訳に)手を付けていません。

さて、今回紹介する "So far from the original"(原典 から は程遠く)と題された第18章は、そのタイトルから推して、概ねの内容が想像でき ます。私はこれまで様々 な状況を推し量り、George Moss が見事に言い得た "Kilberryism" について、色々と推察した内容をあちこちで書き連ねて来ましたが、その推察はほぼ当たっていました。 「ほぼ」と言うのは、その程度の酷さ(レベル)が想像 を遥かに超えていたからです。1912年〜1963年という、20世紀中期のほぼ半世紀間に渡ってピー ブロック界を支配した 独裁 者の実像とその負の遺産の実態について、現代に於いてピーブロックを愛好しようとする者は、誰しも、しかと 認識しておく必要があります。

・本文中の(小さな)は訳者注釈/※No. は原文の脚注(興味深いものを紹介しています)

| 原

文 |

日本語

訳 |

|---|---|

The first

volume of the Piobaireachd Society's

second series was published in November

1925 and contained twelve tunes. The Oban

Times received it with qualified

enthusiasm. Its reviewer wrote:This book marks new era in the editing of Piobaireachd. It is the first book of its kind to be furnished with a critical apparatus. Fifteen unpublished MSS are enumerated and described. The edition is founded on these unpublished MSS. Editors of former collections have generally fixed on settings that happened to appeal to themselves…. The critical and explanatory notes reveal a balanced judgement. They suggest to the reader how most popular tunes, just because of their popularity, are the very pieces that are most liable to undergo change throughout the generations.The volume represented the collective conclusions of its editor J. P. Grant and his colleague Archibald Campbell of Kilberry, formed over more than a decade since they had gained control of the Society's Music Committee in 1912. It established a characteristic 'house style' which was to be repeated with minor modifications in most of the later volumes- fifteen in all, the last being published in 1990. Altogether the collection was to contain some 244 tunes, and it rapidly became the standard 20th century edition and the basis for most public performance of ceol mor. Since the Society published the volumes at below cost, effectively eliminating commercial competition, it was for some years the only available source. Volumes appeared at roughly two-yearly intervals and by 1939 eight books had appeared, covering the classic heart of the repertoire. Following volume one, J. P. Grant was succeeded as editor by Archibald Campbell. Although the Music Committee bore nominally collective responsibility and the Society always referred to its 'Editors', volumes 2 to 9 were edited solely by Campbell. A system of standard abbreviations with a key was used, an adaptation of Thomason's practice in Ceol Mor, meaning that all but the longest tunes could be reproduced on a single folio page: |

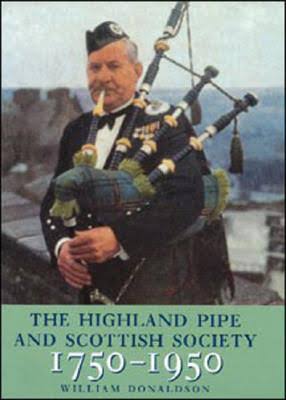

ピーブロック・ソサエティー楽

譜集 の 2ndシ

リーズは、12曲を収録した第1巻が、1925年11月に出版された。"Oban

Times" では、この新

シリーズを非常に好意的に受け止め、レビューには次の様に書かれている:この楽譜集は、ピーブロックの編集における新しい時代を示すもの であ る。 この 種の楽譜集で初めて批評的機能を備えている。15冊の未発表の MSS(マニュスクリプト/手書き楽譜集)が 列挙され、説明されてい る。この楽譜集は、これらのマニュスクリプトに基づいている。以前の楽譜集の編集者は、一般的 に、たまたま自分にとって魅力的なセッティングに固執していた....。批評と解説文 は、 バラ ンス の取れた判断を示している。編集者は楽譜利用者に対して、人気のある曲は、その人気の高さゆえに、 世代を 超えて最も変化しやすい曲であることを示唆している。 この第1巻は、編集責任者の J.P. Grant と仲間の Archibald Campbell of Kilberry が、1912年にピーブロック・ソサエティー音楽委員会の主導権を掌握(第 13章で解説)して以来、10年以上かけて 作り 上げ た成果を表している。この第1巻では、1990 年に出版された最終巻までの全部で15冊(この本が リ リースされた 2000年時点)リリース された楽譜集(PS Books)のその殆どで、わずかな修正を加えながら繰 り返されることになる、PS Books 特有の編集スタイルが確立されている。全15冊の楽譜集には244曲が収録さ れ、その後、あっという間に20世紀の標準的楽譜集となり、ピーブロックの標準的な演奏の 基礎 となった。ソサエティーはコストを下回った価格で販売し、効果的に商業的な競争相手を排除して いた た め、何年間かに渡って演奏者にとっては、PS Books が参照可能な唯一の情報源となった。 楽譜集はほぼ2年間隔で 刊行され、1939年までに8冊が登場。それらは、古典的真髄のレパートリーを網羅している。第1巻リリースの 後、編集責任者たる J. P. Grant の 立場は、Archibald Campbell に よって引き継がれた。音楽委員会は名目上では集団的な責任を負い、ソサエティーは常に「編 集者た ち」と (複数で)呼んでいた が、実際には第 2巻 から第9巻ま でについては、Campbell が単独で編集していた。 Thomason (PS 初代プレジデント) に よる "Ceol Mor" での手法を応用 して、キーノートを伴う標準的な省略形に よる 装飾 音のシステムが採用され、余程長い曲を除くほぼ全ての曲は1ページに修める事が出来るよう になった: |

※ 引

用元が古い版なのか、通常表記になっ て いる現在の譜面と異なり、mach

が Low A にも適用されるオールドスタイルである事に注目!/⇒ 参照記事/原文 に説明は無し(訳者注)

|

|

| Thomason had

replaced Angus MacKay's clear and logical

manner of dividing up the tune: 'Variation

1, 2, 3, Crun-luath, Doubling of

Crun-luath' and so on, with abbreviated

code in which the variations were numbered

and identified by type. Grant and Campbell adopted a more elaborate system involving contractions, brackets and upper-case Roman numerals : ‘I. Urlar. II. Var. I. III. Var. I.Doubling. IV. Var. II. (V) & V. Doubling (V')’. Each line was numbered in the left-hand margin and there was an extensive assortment of signs and symbols above the stave: bracketed arabic numerals referring various points in the editorial commentary, square brackets enclosing instructions regarding variants and repeated parts, and frequent fermata and mordent signs. The music was written in a simplified style, extending the process begun by Angus MacKay in 1838. All conventional movements were reduced single form, representing a further narrowing of expressive register. General Thomason had eight different gairms and callachs. The Society had one, which Grant rendered like this: and Campbell like this: |

Thomason は、Angus MacKay

の、明確で論理的な曲の分割法に替えて、"Variation 1, 2, 3,

Crun-luath, Doubling of Crun-luath"

等のように、バリエーションに番号を振って種類ごとに識別する略記法を採用した。 Grant と Campbell たちは、"I. Urlar. II. Var. I. III. Var. I.Doubling. IV. Var. II. (V) & V.Doubling(V') " の様に、短縮形、括弧、大文字のローマ数字からなる、より精巧なシステムを取り入れた。 各行には左側の余白に番号が振られ、五線譜の上には、編集上の注釈 を 示す括弧付きのアラビア数字、バリエーションや繰り返し箇所に関する指示を示す角括弧が示され、フェルマータ(延長)や モルデント(漣音)の記号が頻繁に登場する。 譜面は、1838年に Angus MacKay に よって始められたプロセスを発展させた、より簡略化されたスタイルで書かれている。全 ての旧来の運指法は、単一の形式に変更され、音楽表現の幅が更に狭められている。Thomason 少将 は8種類の gairm と callach (パイプのかおり第57話参 照)を使い分 けて いたが、ピーブロック・ソサエティー楽譜集ではそれはたったの1つで、Grant は左の様に表現。そして、Campbell は右の様に表現して い る。 |

|

|

| Each

represented a departure from earlier

practice. A complete text for each given staff notation, often stated to represent the playing of Alexander Cameron (the younger) and John MacDougall Gillies. A canntaireachd version for each main text also appeared in Nether Lorn vocables. There were editorial notes identifying certain alternative printed and manuscript settings, specifying some of their differences from the preferred text and offering an apparently detailed account of the editorial procedures which had been applied to the main text. For the first time multiple versions of tunes described in a single source carrying the stamp of institutional authority, so that - in theory - performers could choose between different settings. But this appears seldom to have happened in practice. In 1954, J. P. Grant was to write of the Piobaireachd Society Collection (first series) that: the Society published books with single settings and without explanatory notes, and laid down that no competitor who did not play those exact settings, would be eligible for a prize at their competitions. In many cases the settings were without proper authority, and in some they were fantastically conjectural. But it was scarcely surprising that the majority of performers should continue to treat the Society's main texts as prescriptive and attempt to play them written, since the Society's judges had been systematically enforcing this practice for more than a generation. It meant, in turn, that what was heard in public from the later 1920s onwards was increasingly determined by how Archibald Campbell set the tunes. Archibald was the youngest of the Kilberry brothers who had founded Piobaireachd Society in 1903. He was born in 1877 and educated at Harrow and Pembroke College, Cambridge. Entering the Indian Civil Service in 1900, he rose to become a junior High Court Judge on the Lahore Circuit. Retiring in 1928, he became lecturer in Indian Law to the Board of Indian Civil Service Studies at the University of Cambridge between 1929 and 1941. According to his own published account, he had begun to learn the pipes in 1894 but did not start seriously until 1897, in his twentieth year, when he had some lessons from Angus MacRae and John MacColl. He went to MacDougall Gillies about 1900 and remained in contact with him until the latter died in 1925. His studies were interrupted by long tours of duty in India - amounting to some twenty-seven years in all - but he had three weeks instruction from John MacDonald of Inverness when home on furlough in 1905, and another three weeks from Sandy Cameron in 1911. Although the latter had by then stopped playing the pipes as the result of hand injury, Campbell considered him by far the best of his teachers and compiled an extensive set of notes on what he considered to be Cameron’s distinctive style. He prided himself on his fidelity to his main instructors and the accuracy with which he thought he had depicted their style, and he frequently criticised other editors for exercising their own judgement, noting that 'What have put down in the score and in the notes . . . is what have been taught, not what I have evolved as my own ideas.’ |

どちらについても、従来の慣例か

ら逸 脱し てい る。 五線譜で書かれた各曲の完全な楽譜については、しばしば,「Alexander Cameron(若 い 方)と John MacDougall Gillies の 演奏を表現している。」と書かれている。 それぞれの主たる楽譜のカンタラック・バージョンが Nether Lorn カンタラックで掲載されている。印刷された楽譜やマニュスクリプトの代替例を示す編集メモが あ り、優先される楽譜との相違点が明記されていて、主たる楽譜に適用された編集の手順について、明確かつ詳細 に説明されている。 このように、一つの楽曲について、権威サイドのお墨付きの上で、複数のバージョンが 記載されているのは初めてのことであ り、その結果ー理論的にはー演奏者が異なるセッティングを選択することができるようになった。しかし、このような選択が実際に行われる、という事は殆ど無 かったようだ。1954年、J. P. Grant は、 ピーブロック・ソサエティー楽譜集 (1st シリーズ)を振り 返って次の様に書いている: (当時の)ピー ブ ロッ ク・ソサエティーは、単一のセッティングで注釈無しの楽譜集を出版し、そのセッティングを正確に演 奏しない競技 者は、コンペティションで入賞する資格がないと定めていた。多くの場合、それらのセッティングには適正な 根拠が無く、そして、空想的な推測によるものであった。しかし、演奏者の大半がピーブロック・ソサエティーの主たる楽譜を規定的なものとし て扱 い、 そこ に書 か れたものを演奏しようとし続けたのは、ソサエティーの審査員が1世代以上にわたって組織 的にこの習慣を強制していたためであり、それは驚くには値しないことだった。結果とし て、 1920年代後半以降、人 前で 聴かれる曲は、Archibald Campbell が どのように曲をセッティングしたか、で決まることが 多く なったのだ。 Archibald は、 1903年 にピーブロック・ソサエティーを設立した Kilberry 3兄弟の末っ子である(詳細は第13章に記述)。 彼は1877年に生まれ、ハロー・スクールを経てケンブリッジ大学 Pembroke College で教育を受けた。1900年にインド公務員となり、ラホール巡回裁判所の上級判事まで登り詰めた。1928年に退官し、1929年から1941年までケン ブ リッジ大学のインド公務員研究委員会でインド法の講師を務めた。 彼自身によって書かれた公開資料によると、彼は1894年にハイランド・パイプを習 い始 めた が、 真剣 に取り組み始めたのは1897年、20歳の時に Angus MacRae と John MacColl によるレッスンを受けた時から、という事である。1900年頃に MacDougall Gillies のもとへ行き、1925年に Gillies が亡くなるまで連絡を取り合っていた。 インドでの長い任務のため、ハイランド・パイプの練習は(トータルでおよそ27年 間)中 断さ れたが、 1905年に一時帰休した際、John MacDonald of Inverness から3週間の指導を受 け、ま た、 1911年には Sandy Cameron か ら3週間の指導を受けている。この時、Cameron は手の怪我のためパイプの演奏をしていなかったが、Campbell は彼を彼の 指導 教官の中でベストと位置付け、Cameron 一 族独特のスタイルと思わ れる 膨大なメモを作成した。 彼は、彼の主な指導教官たちに忠実である事を誇っていて、彼らのスタイルを正確に描 写し た と自負。他の楽譜編集者が独自の判断を下していることを頻繁に批判した。そして、「楽譜や音符に記したこと は、......教えられたことそのものだ。楽譜や音符に書いたことは、教えられた内 容そ のも ので あっ て、私自身の考えとして発展させたものではない。」と、述べている。 |

| In the volumes

of the Piobaireachd Society Collection

(second series), edited by Archibald

Campbell, some 35 tunes are stated to

reflect the teaching of Alexander Cameron

and John MacDougall Gillies, both of whom

were by now dead, Cameron in 1923 and

Gillies in 1925. These include most of the

classic competition repertoire ー 'The Blue Ribbon', 'Glengarry's March', 'Craigellachie', 'The Desperate Battle', 'Black Donald's March', 'The Lament for Donald of Laggan', 'The Lament for the Earl of Antrim', 'John Garbh MacLeod of Raasay Lament', 'The King's Taxes','The Lament for the Children', 'The Lament for the Only Son', 'The Old Men of the Shells', 'MacCrimmon's Sweetheart', 'MacDonald of Kinlochmoidart', 'Macfarlane's Gathering','McIntosh's Lament', 'Lament for Mary MacLeod', 'My King has landed in Moidart', 'The Lament for Patrick Og MacCrimmon', 'The Rout of Glenfruin', 'Scarce of Fishing'. 'Seaforth's Salute', 'The Sound of the Waves against the Castle of Duntroon', 'A Flame of Wrath for Squinting Peter', 'Mary's Praise' and 'The Battle of Waternish'. However, there are frequent differences between what Campbell wrote down as the style he had learned from Alexander Cameron and John MacDougall Gillies, and what appears in Colin Cameron's and MacDougall Gillies’s manuscript books. Alexander Cameron's own manuscript book, which was apparently still in existence in the early 1920s, has disappeared, although Campbell confirmed in note dated 16 June 1949 and attached to Colin Cameron's manuscript that ‘. . . the tunes . . . correspond, many if not most of them with what was taught to me by Donald's son Alexander, and by the latter's pupil, John MacDougall Gillies’. In the volumes of the Piobaireachd Society's second series edited by Campbell there was frequent ー and silent ー addition of mach variations not present in the original sources, while instructions to repeat the ground at various stages within the tune, which present in the original sources, were silently removed. A fosgailte a mach was introduced, and although criticised by Angus Macpherson and others spurious and previously unknown, was applied to all appropriate tunes of this type. Campbell's notes of his teaching from Alexander Cameron compiled in 1916-17 contained an instruction to: 'Play the Crunluath a mach . . . after the doubling wherever possible. I was actually instructed to do so in the following tunes ー 'Too Long in this Condition', 'The Groat', 'Maol Donn', ‘Cill Chriosd', 'Lament for Clavers’ and (I think) 'The King's Taxes'. In the published notes to "The Lament for Clavers' [usually known as The Lament for Viscount Dundee' ], the first tune to receive this addition in the second series of the Society's Collection, it was stated: The open Crunluath fosgailte . . . is . . . . on the authority of Alexander Cameron, who said that a third Crunluath movement in this form played by his father, here and in certain other tunes of similar character. The Editors understand that some pipers are doubtful of the correctness of such a practice. They themselves regard the matter as one of minor importance, dependent upon individual taste. They consider it their duty to record the Cameron view, and the fact that it is dissented from, and to suggest that pipers should make their own choice.Traditional sanction was thus invoked for the fosgailte a mach as a distinctive practice of the Cameron school. Yet in the main published source of Cameron settings, General C. S. Thomason's Ceol Mor, this feature was absent. Nor did it appear in Colin Cameron's MS. And while a number of letters supporting Angus Macpherson's objections to the variation were received by the Oban Times, not a word was raised in its defence. John MacDonald of Inverness, who had been of Campbell's teachers, and had himself studied with Sandy Cameron, instructed his pupils that the movement was wrong and they were to play it. Later he explained: Calum Macpherson told me that an Amach should be played to every Crunluadh ー but no Amach should be played to a Crunluadh Fosgailte. I once heard Sandy Cameron put an Amach on the Crunluadh Fosgailte of 'The Big Spree'. I asked him why he did He said: "The reason I put it is for a finger exercise, because it is a short tune and has no singling in the Crunluadh,' then he added: 'It was never put in by the old pipers'. I myself can vouch for that. Neither Calum Macpherson nor Colin Cameron, nor the MacDonalds from Morar ever put Amach after Fosgailte. |

Archibald Campbell が

編纂 した ピーブロック・ソサエティー楽譜集 (2nd シリーズ)には、彼が Alexander Cameron と

John MacDougall

Gillies

の教えを反映したと主張する次の35曲ほどが記載されている。Cameron は1923年に、Gillies

は1925年に死去して、両者とも現在ではこの世に居ない。その中には、コンペティションの定番レパートリーのほとんどが含まれている。 "The Blue Ribbon" "Glengarry's March" "Craigellachie" "The Desperate Battle" "Black Donald's March" "The Lament for Donald of Laggan" "The Lament for the Earl of Antrim" "John Garbh MacLeod of Raasay Lament" "The King's Taxes" "The Lament for the Children" "The Lament for the Only Son" "The Old Men of the Shells" "MacCrimmon's Sweetheart" "MacDonald of Kinlochmoidart" "Macfarlane's Gathering" "McIntosh's Lament" "Lament for Mary MacLeod" "My King has landed in Moidart" "The Lament for Patrick Og MacCrimmon" "The Rout of Glenfruin" "Scarce of Fishing" "Seaforth's Salute" "The Sound of the Waves against the Castle of Duntroon" "A Flame of Wrath for Squinting Peter" "Mary's Praise" "The Battle of Waternish" しかし、Campbell が Alexander Cameron と John MacDougall Gillies から学んだスタイルとして書き留めたものと、Colin Cameron (Alexander の兄)と MacDougall Gillies のマニュスクリプト本に現れるものには、多数の相違点が見られる。1920年代初頭にはまだ存在していたと思われる Alexander Cameron 自 身のマニュスクリプト本は消失してしまっているが、Campbell は、Colin Cameron のマニュスクリプトに添付されていた1949年6月16日付のメモで次の様に確証している。「…こ れら の曲 は、その殆どとまではいかないが、Donald の 息子 Alexander と、その弟子の John MacDougall Gillies が私に教えたものと一致している。」 Campbell が編 纂し た ピーブ ロック・ソサエティー楽譜集 2ndシリーズの楽譜では、原典には存在しない 「mach バリエーション」が、頻繁に(かつ、暗黙の内に)追加され、原典に存在する、曲の様々な段階で「Ground を繰り返す」という指示が、暗黙の内に削除されている。 A fosgailte a mach が導入され、Angus Macpherson やその他の人によって、「以前には知られて居なかったまがい物だ」と批判されたにも拘ら ず、このタイプが当てはまる曲にはすべて適用された。 1916年か ら17年にかけて Campbell が Alexander Cameron から手ほどきを受けた際のメモには、次のような指示が書かれていた:「ダブリング・バリ エー ション の後に可能な限り Crunluath-a-mach を挿入すべし、という指示があった。私は実際に次の曲でそうするように指示された。"Too Long in this Condition" "The Groat" "Maol Donn" "Cill Chriosd", "Lament for Clavers" そして(たぶん)"The King's Taxes" だ。」 ピーブロック・ソサエティー楽譜集 2ndシリーズで最初に追加された曲である "The Lament for Clavers" (一般的には "The Lament for Viscount Dundee" として知られている)に関する解説文には、次の様に書かれている: Open Crunluath fosgailte ... は ... Alexander Cameron の権威(指示)に よるものである。彼による と、彼の父(Alex Cameron Senior)は この曲やそ の他類似の曲に於いて、3番目の Crunluath ムーブメントをこの形式で演奏していたそうだ。編集部(実 質 的に は AC個 人)は、 一部のパイパーがこのような慣習の正しさに疑問を抱いていることを理解してい る。編集部としては、この問題は個人の好みに左右される事で、些細な点だと考えている。編集部として は、Cameron の見解と、それに異論があることを記録し、パイパーが自分で選択するべきである、と示唆することが義務だと考えている。このように彼は、fosgailte-a-mach は Cameron スクール独特のスタイルとして伝統的に認められている事が根拠だ、と主張している。しかし、主に Cemeron セッティングを取り上げた楽譜集である C. S. Thomason 少将の "Ceol Mor" には、この特徴は見られない。また、Colin Cameron のマニュスクリプトにもそのような記述はない。また、このバリエーションに対する Angus Macpherson の反論を支持する手紙は "Oban Times" に多数寄せられたが、(AC の)主 張を擁護する声 は一切 上がらなかった。Campbell の 教師の一人であり、自身も Sandy Cameron に師事していた John MacDonald of Inverness は、弟子たちに「彼らがこの様に演奏するのは間違っている。」と指導した。後日、彼は次の様に説明 している: Calum Macpherson は私に、「すべての Crunluadh に a-mach を演奏すべきだが、Crunluadh Fosgailte には a-mach を演奏すべきではない。」と言った。私は一度、Sandy Cameron が "The Big Spree" の Crunluadh Fosgailte に a-mach を入れたのを聞いたことがある。何故、そんなことをしたのかと尋ねると、彼はこう言った:「単なる指の練習のためだ。この曲は短い曲で、 Crunluadh ではシングリングが無いから。」と答え、更に 「古いパイパーたちは決してしなかった。」と付け加えた。それは私自身が保証する。 Calum Macpherson も Colin Cameron も、Morar の MacDonald 一族も、Fosgailte に a-mach を加えることはしなかった。 |

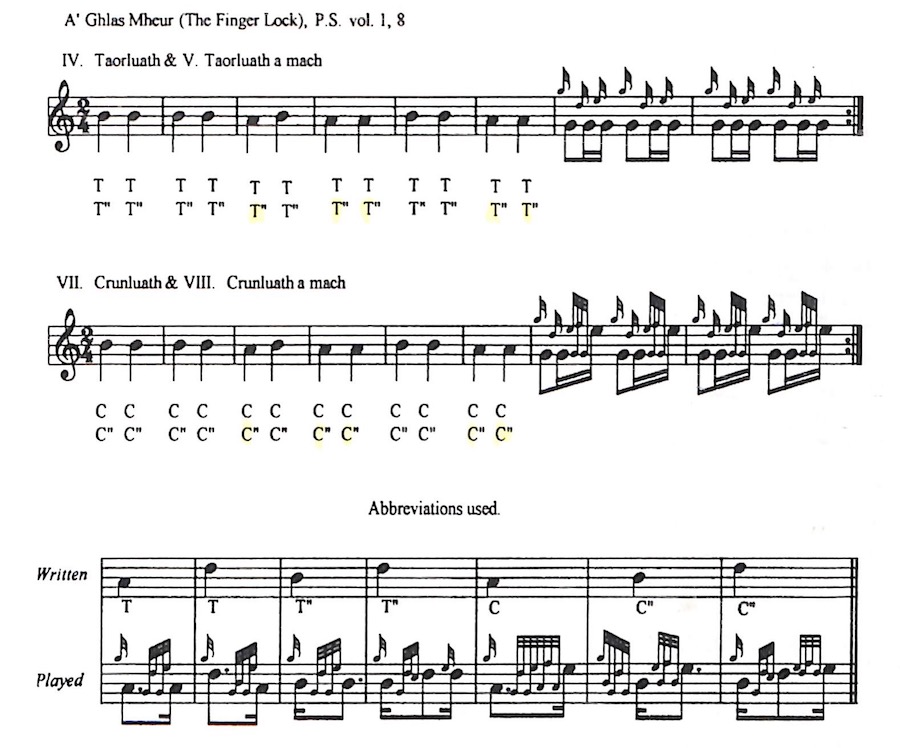

General Frank

Richardson, who had studied with John

MacDonald as a private pupil, raised the

matter with Archibald Campbell who

replied:. . . nor can say much about open crunluath fosgailte than Sandy Cameron told me to play it. Personally do not care for it but this fact weighs nothing with me, whose sole object is to play as he was taught and not as he fancies . . . I don't know what John MacDonald's recollection is of what Colin and Sandy Cameron said to him. I did not argue with or question Sandy but just accepted what he said." Since Alexander Cameron was dead, there was no obvious way of checking the source, and by virtue of his pivotal role in determining what was ‘authoritative' and what was not, Campbell was in position to enforce this practice. The Society continued to edit fosgailte tune in similer manner in its later similar publications. Archibald Campbell's teaching notes show time values conveyed by laboriously detailed verbal instructions which do not suggest a quick or retentive ear, and he spoke of his problems in capturing correct timings even after frequent repetitions and the use of a metronome. Troubled by what he thought were differences in style between Cameron and Gillies, he adhered to his written record of Cameron’s teaching. Discussing the double echo beat on D, for example, he remarked: Hiharara. Gillies taught me expressly to play C and I played it for years. When under John MacDonald 1905 he passed this, that is to say he made no demur to my playing it so. When came under Sandy Cameron in 1911 he corrected me and said that the gracenote must be low G as written by Angus MacKay. I told Gillies that Sandy had said this. All that Gillies said was 'Isn't that curious?' I entered into no further discussion. If you begin arguing with these people you get nothing out of them. An example of the movement he was discussing is given below. In playing the difference would be slight, unless one were accustomed to give the C or low G gracenote a good deal more than notated value: |

John MacDonald に

個 人的 に師事していた Frank

Richardson 少将に、この問題点を指摘された Archibald Campbell は

次の様に答えた:. . . open crunluath fosgailte については、Sandy Cameron が私にそうする様に言ったというだけで、他に多くを語ることはできない。個人的には気にな らな い し、教えられたとおりに演奏することが唯一の目的であり、思いつきで演奏するのではない私にとって は、この事実は何の重みも無い。. . . John MacDonald が Colin と Sandy Cameron に言われたことをどう記憶しているかは私は知らない。 私は Sandy に反論も質問もせず、ただ彼の言ったことを受け入れただけだ。Alexander Cameron は既に死去していたので、この情報の正しさを確認する明白な方法はなかった。しかし、何が 「権 威」 で何 が「権威」でないかを決定する上での中心的な役割を 担っていたという事から、Campbell はこの方法を強制する立場にあったと言える。ソサエティーは、その後の楽譜集においても fosgailte チューンを同様な形式で表記し続けた。 Archibald Campbell が 教えられた事を記述したノートに、手間のかかる混み入った口承によって伝えられ た音符の長さが記載されている事は、彼の耳が反応の速さや聞き取りに優れている事を示唆していない。彼は、何度も繰り返したり、メ トロノームを使用しても、正しいタイミングを捉えることができない問題点について度々語っ てい る。 Cameron と Gillies のスタイルの違いに悩んだ彼は、Cameron の指導記録を信奉した。例えば、D の ダブル・エコー・ビートについて、彼はこう述べている: Hiharara。私は Gillies に C を演奏する様にと明確に教えられたので、何年もその様に演奏していた。1905年に John MacDonald に 指導を受けた時、彼はこれを認めた、つまり、私がそうすることに異議を唱えなかった。 1911年に Sandy Cameron に指導を受けた時、彼は私を訂正 し「Angus MacKay が書いたように装飾音は Low G でなければならない。」と言った。私は Gillies に、Sandy がそう言っていたことを伝えた。Gillies が言ったのは「それは、奇 妙だと思わないか?」だけだった。私はそれ以上の議論には加わらなかった。こういう人たちとは、議 論しても何も始まらない。彼が議論していた運指の例を以下に示す。C や Low G の 装飾音を楽譜で表記されているよりも、かなり長めに保持する習慣がなければ、演奏上の違いはわずかなものであろう。 |

|

|

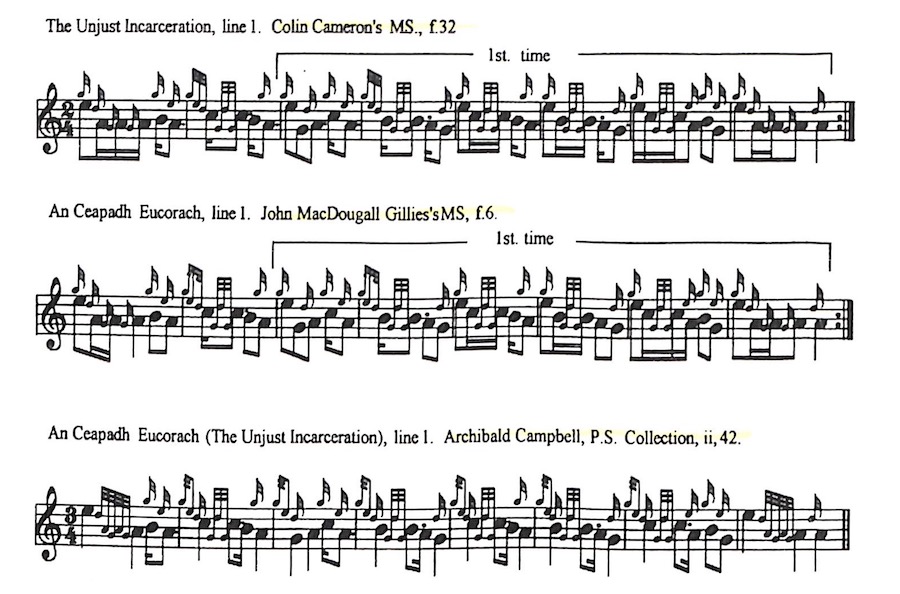

His approach

was not that of a normal learner. He

wrote:I have tried to get everything I can out of Sandy Cameron and MacDougall Gillies and I have done my best to get all the information I can and forget about the playing. I must get the information and I am only sorry that I haven't got time play more but if I can amass as much information as I can . . . then I shall be satisfied.In editing the Piobaireachd Society volumes Campbell tended to ignore precise technical advice from Willie Ross and John MacDonald, relying instead on the notes he had assembled in 1916-17 of his lessons with Alexander Cameron in 1911. Some who heard Archibald Campbell perform described his style as 'ponderous' and declared that he was 'not a pleasing player'. This would seem to be supported by the remarks expression contained in his notes. Although there were occasional instructions to play briskly and not to drag, these were heavily outweighed by directions to prolong notes beyond their expressed value, to time low G and A melody notes 'pretty long', to play various different movements 'long and weighty’. Ideas like this determined much of his editorial practice. Here, for example, is his version of 'The Unjust Incarceration', the opening tune in the Piobaireahcd Society’s second volume. Settings by Colin Cameron and John MacDougall Gillies are included for comparison : |

彼のパイピングへの取り組み姿

勢 は、一 般的 な練習者のそれとは 違っていた。彼はこう書い ている:私は Sandy Cameron と MacDougall Gillies から、できる限りの情報を得ようとし、演奏のことは忘れようと努力した。私は情報を得なければならないし、もっと長く演奏する時間が無いことを少し残念に 思う が、できる限り多くの情報を集めることができれば . . . . それで満足なのだ。 ピーブロック・ソサエティーの楽譜集を編纂する際、Campbell は Willie Ross や John MacDonald からの正確な技術的アドバイスを無視する傾向がある。代わりに彼は、1911年に Alexander Cameron から彼が受けたレッスンに関して、1916-17年にまとめたメモに頼った。 Archibald Campbell の演奏を聴いた人の中には、彼のスタイルを「退屈でつまらない」と表現し、「魅力的な演奏 者で は無かった」と断言する人も居た。その事は、彼のノートに書かれている文言表現によっても裏付 けられている様 だ。時折り「引きずらないようにキビキビと演奏する」という指示も書かれているが、それらより も 「示さ れた長さ 以上に長くするように」とか、「Low G と A のメロディ音を《かなり長く》表現するように」と言った風に、「様々な異なる運指について《長く、重く》演奏するように」という指示が大きく勝っていた。 このような考え方が、彼の編集作業の多くを決定づけた。参考までに、以下はピーブロッ ク・ソ サエティー楽譜集・第2巻の冒頭曲 "The Unjust Incarceration" の彼のバージョンである。比較のために、Colin Cameron と John MacDougall Gillies によるセッティングを並べる。 |

|

|

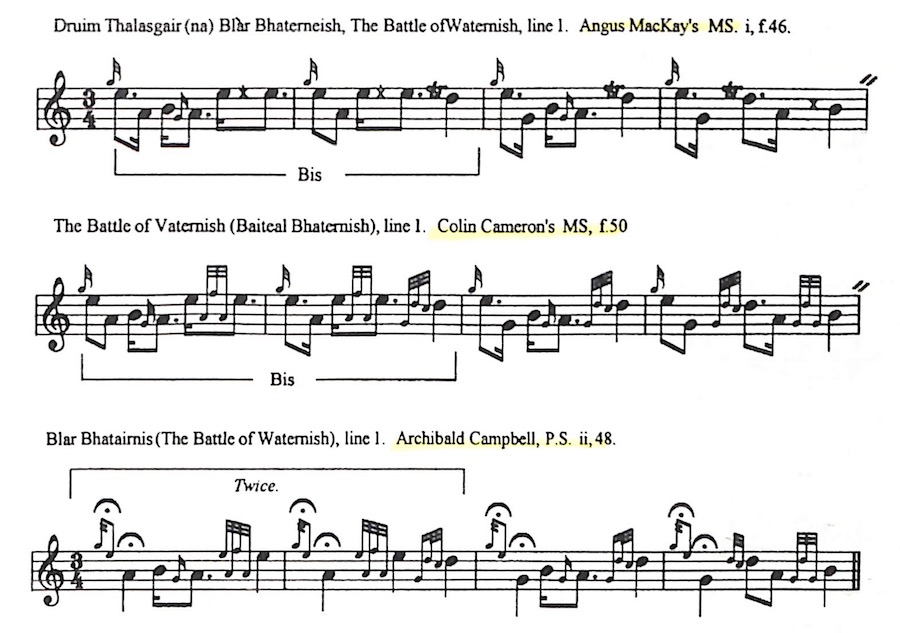

| The published

note to the tune stated 'the printed

setting is the one played and taught by

Alexander Cameron and J. MacDougall

Gillics.' Yet there are a number of

differences in note values and rhythm

between Colin Cameron and Gillies, who are

very similar in approach, and Archibald

Campbell who draws ostensibly upon the

same source. The frequent substitution of

crotchets for quavers and the awkward

redistribution of accent which results is

characteristic of a good deal of his work. We see this in "The Battle of Waternish', where Angus MacKay and Colin Cameron approach the ground with a lighter, more idiomatic touch. The opening A, timed as a semi-quaver by MacKay, becomes in Campbell a crotchet with fermata: |

この曲の注釈には、「この楽譜

の セッティングは、Alexander

Cameron と J.

MacDougall Gillies

が演奏し、指導したものである。」と記されている。ところが、非常に似たアプローチをしている

Colin Cameron

と Gillies

版に対して、表向きには同じソースを使用している Archibald Campbell

版の間には、音の長さやリズムに多くの相違点が存在する。しばしば、8分音符が4分音符に

置き 換えられることが多く、その結果、アクセントの再配分がぎこ

ちなくなるのは、彼の編集作業の特徴である。 Angus MacKay と Colin Cameron が、より軽快かつ慣用的なタッチでグラウンドを表現している "The Battle of Waternish" でもその様子が見て取れる。冒 頭の A は、MacKay 版では 16分音符になっているが、Campbell 版 ではフェルマータを伴う4分音符になっている。 |

|

|

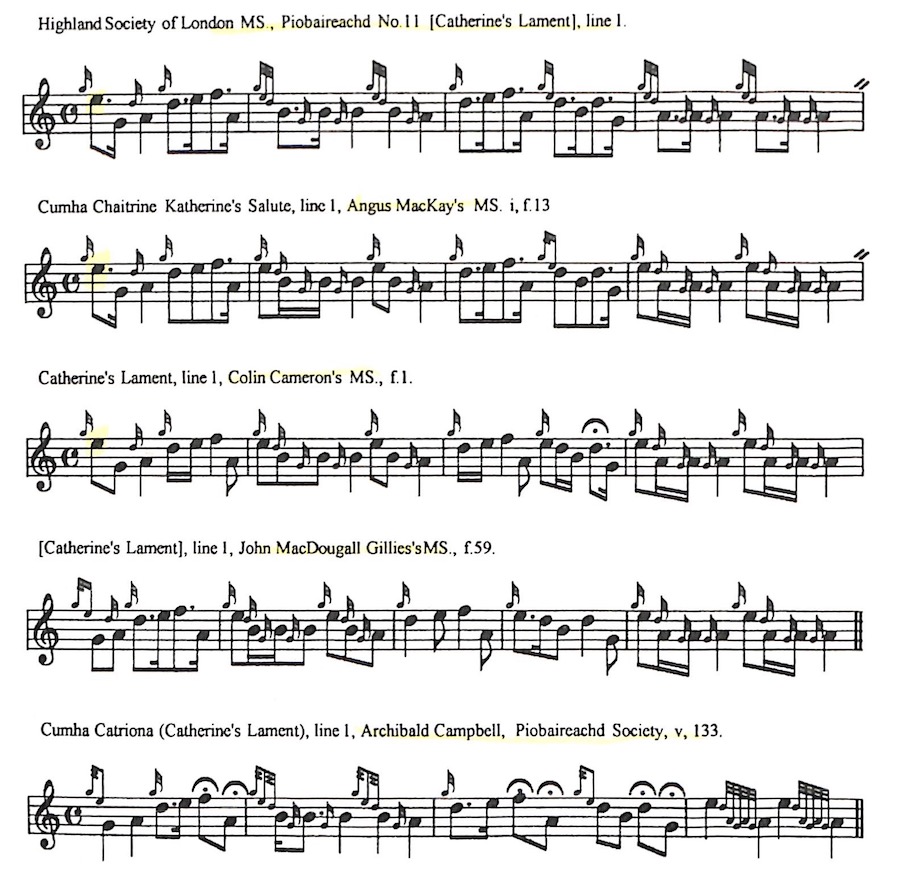

| MacDougall

Gillies's timing of the tune was

practically identical with Colin

Cameron’s. Yet Campbell's published note

stated 'The setting printed is that of

Angus MacKay, with some few alterations in

the pointing based on the teaching of

Alexander Cameron and J. MacDougall

Gillies'. There would seem to be a considerable gap here between what was taught and what had been learned. Since Campbell treated his introductory notes as gracenotes, he did not allow time for them in the bar, which meant that the remaining notes had to be lengthened to make up the quantity and keep the musical arithmetic consistent. But this created a dilemma for players. While the relative time-values of what were deemed to be 'melody notes' were, generally speaking, plain enough, (except where blurred by frequent use of the fermata), exactly how much time should be allowed to introductory notes in the resulting scheme remained ambiguous. This was to lead to much uncertainty in competition playing during the next generations as Society derived styles continued to dissolved idioms. Placed in the context of earlier work Campbell's settings often seem coarse. In 'Catherine's Lament', for example, for which there is substantial evidence from John MacGregor and Angus MacArthur onwards, we find the uniform preference of the earlier tradition for a quaver/semi-quaver rhythmical pattern rejected. Campbell opened with two crotchets and placed the fermata in such a way as to indicate that phrase endings should be significantly prolonged, although this meant dwelling on what in the earlier scores seem to have been intended as passing notes : |

MacDougall Gillies

の演奏に見られるこの曲のタイミング取りは、Colin

Cameron の演奏のそれとほぼ同じであった。それにも拘らず、Campbell

の譜面のノートには「このセッティングは Angus

MacKay の物で、Alexander

Cameron と J.

MacDougall Gillies の

教えに基づいて、幾つかの点で変更を加えている。」と書かれている。 つまり、彼が教えられた(と主張している)内 容 と、 そこから実際に会得 (解釈)し た 内容の間 には、甚大 なギャップが有る様だ。 Campbell は、イントロ部分を装飾音として扱う事により、小節内で音の長さを与えなかったため、残り の音 符を 長くして量を補い、曲の算術的一貫性を保つ必要があった のだ。しかし、これは奏者 にとってジレンマとなった。「メロディ音」とされる音符の相対的な長さは、(フェルマータを多用す ることで、ぼやけた部分を除いて)概して十分に判り易かったが、結果として、イントロ部分 にど れだ けの長さを与えるべきかが曖昧なままになってしまったの だ。このことは、後世のコンペティションに於ける演奏において、ピーブロック・ソサエティーが生み出し たスタイルのイディオムの解消を続けていく中で、多くの不安感をもたらすこ とになった。 Campbell のセッティングは、それ以前のセッティングと比較すると、粗野な印象を与えることが多い。例えば "Catherine's Lament" では、John MacGregor & Angus MacArthur をはじめとするその他のセッティングに見られるように、「8分音符/16分音符のリズムパターンが一貫して好まれる」という、従来の伝統が否定されている のが分かる。Campbell 版 では 2つの4分音符で始まり、フレーズの終わりを大幅に延長するような形でフェルマータを配置したが、 これはそれ以前の楽譜ではパッシング・ノートとして扱われていた音に重きを置くことを意味 し た: |

|

|

| The published

note to the tune cited the manuscripts of

Angus and Jonn MacKay and stated 'Except

that the B marked (4) is low A in the two

MacKay MSS., [this occurs in the second

line of the ground which is not reproduced

in the present example] the setting

printed corresponds with theirs. The

pointing of the Urlar is according to

Alexander Cameron's and J. MacDougall

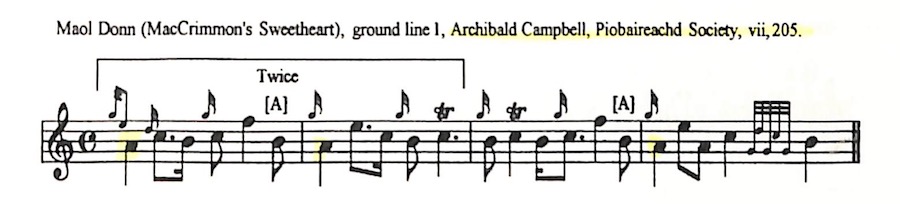

Gillies’s teaching'. Campbell set the tune 'Maol Donn (MacCrimmon's Sweethean)', as follows: |

(そ れに も 拘らず)この楽譜の注釈では、Angus MacKay と Jonn MacKay のマニュスクリプ トを引用しつつ、「2つの

MacKay

マニュスクリプトでは、(4)と書かれた(PS

Book4参照) B が Low A

であることを除いて、(これは、本例では再現されていないグラウンドの2行目に現れる)この楽譜のセッティングは、彼らのものと一致する。ウルラールの表

現 は、Alexander

Cameron と J.

MacDougall Gillies

の教えによるものである。」と、書かれている。 Campbell は "Maol Donn (MacCrimmon's Sweethean)" について、次のようにセッティングした: |

|

|

| According to

the published note, "The setting printed

taught by Alexander Cameron and J.

MacDougall Gillies.’ Campbell's 1916-17

notes state: ‘I learnt this tune from

Gillies and went through it with A.

Cameron. . . The low A's at the beginning

of bars in the ground should be played

long. They are about the longest notes in

those bars. Gillies played them short, but

Cameron corrected me promptly.' He

continued "The B's marked A should be

sounded well’.[i.e.given more than their

notated value]. There are two settings of the tune in MacDougall Gillies’s manuscript book and one in Colin Cameron’s as follows: |

この楽譜の注釈によると、「こ

の セッ ティン グ は、Alexander

Cameron と J.

MacDougall Gillies

に教わったものである。」とある。Campbell

の1916-17年のノートには次の様に書かれている。「私は Gillies

からこの曲を学び、その後、A.

Cameron の下で教わった。. . .

グラウンドの各々の小節の冒頭の Low A

は、長く表現するべきだ。その小節の中で一番長い音である。 Gillies は短く表現した

が、Cameron は直

ぐに訂正した。」 彼は続けて、「[A] と示された B

音は強調すべきだ。(つまり、表記されている長さよりも重きを置くべし)」、と書いている。 この曲は、MacDougall Gillies の マニュスクリプトに2つ、Colin Cameron のマ ニュ スクリプトに1つ、次のようなセッティングがある: |

|

|

| In none of

these is it apparent that A should be

considered the opening themal note and as

such take the accent, which would appear

in each case to fall on the first C. Angus

MacKay's setting implies a similar

approach, his even E/A quavers suggesting

an anacrusis leading on to a dotted C

quaver: |

いずれセッティングに於いて

も、(AC

が主張する様に)冒頭の Low A

をテーマ音とみなしてアクセントを置く、という事は行われておらず、アクセントは C

に置かれているのは明白である。Angus

MacKay のセッティングも同様のアプローチで、E/Aの均等な

8分 音符 は、 それに続く付点8分音符の C

に導くための非強調音である事を示唆している: |

|

|

| No A MacKay's

text receives a value greater than a

quaver. The opening note in his bar is

timed as semi-quaver. In Campbell it is a

crotchet. The perceived instructions of

one of his teachers seem, once again, to

lead to outcomes different from most of

the written record, with corresponding

loss of fluency and distortion of melodic

contour. The published note to the tune in

the Piobaireachd Society's Collection

states 'Angus MacKay's Urlar is the same

as the text, except for slight differences

in timing some of the notes'. Campbell's treatment of MacKay's settings was often perfunctory. He stated of 'The Rout of Glenfruin' that 'The setting printed was taught by Alexander Cameron and J. MacDougall Gillies. . . Angus MacKay's version corresponds with the text . . .’ But this was not the case. Campbell began with four straight crotchets: Mackay with quaver / semiquaver / semiquaver / crotchet / quaver / crotchet / quaver, giving a much more varied rhythmical pattern: |

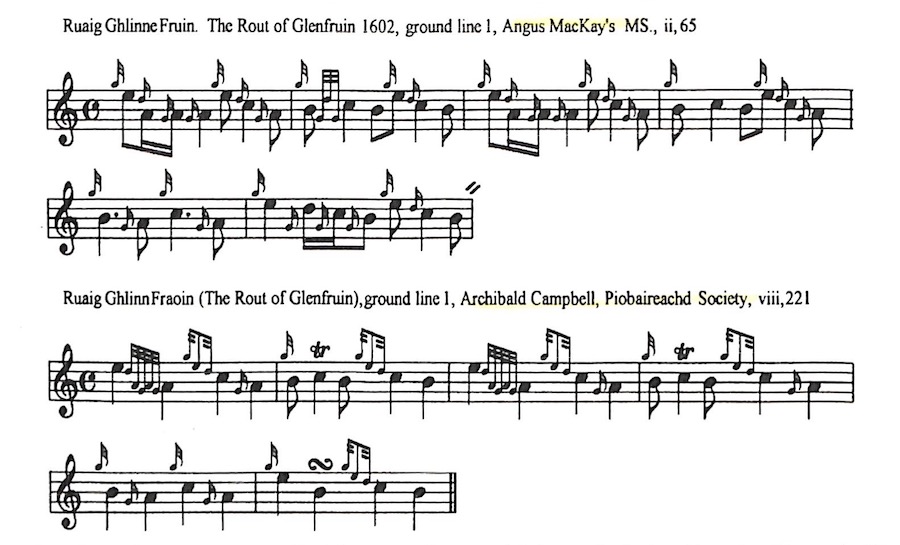

MacKay の楽譜の A

には、どれも8分音符以上の長さが与えられていない。小節の冒頭の音は16分音符としてタイミングをとっている。Campbell

では4分音符である。彼の指導者の一人の指示により、再び、その他の多くの楽譜とは異なる結果がもたらされ、それに伴い流暢さが失われ、メロディーの輪郭

が 歪んでいる。ピーブロック・ソサエティー楽譜集に収録されているこの曲の注釈には、「Angus MacKay

によるウルラールは、幾つかの音に於ける僅かなタイミングの違いをのぞいて、この楽譜と同じである。」と、書かれている。 Campbell による MacKay のセッティン グに対する 扱いは、しばしばイイ加減である。彼は "The Rout of Glenfruin" について、「楽譜集のセッティングは、Alexander Cameron と J. MacDougall Gillies に よって教えられたものである. . . Angus MacKay のバー ジョ ンはこの楽譜に対応している. . .。」と書いている。 しかし、これは真実では無い。Campbell は4つのストレートな4分音符で始めている。それに対して、MacKay は 8分音符/16分音符/16分音符/16分音符/4分音符/8分音符/4分音符/8分音符、とより多 様なリズムパターンを与えてい る: |

|

|

| Likewise, the

sequence of eight crotchets which ended

the line in Campbell’s version was not

present MacKay. He note to 'The MacDougalls' Gathering', published in volume V of the Piobaireachd Society Collection (second series) stated that "The setting printed is that of Angus MacKay's MS'. Editorial responsibility accepted for two minor emendations in MacKay's ground, as follows:

|

同様に、Campbell バージョンの、

ライ ンを 終 了する8つの4分音符の繰り返しは、MacKay

の楽譜には存在していない。 ピーブロック・ソサエティー楽譜集(2ndシリーズ)第5巻に収録されている "The MacDougalls' Gathering" の注釈には、「この楽譜 の セッ ティン グは Angus MacKay マニュスクリプトのものである。」と、記されている。同時に、Angus MacKay のグラウンドからの次の2つの小さな 修正について編集責任を認めている: (4)とマークされた G とその前の音符は、Angus MacKay の マ ニュス クリ プトではこうなっている: |

|

|

It is assumed that this is meant to represent the grace-note turn written in the text, which, though not a common one, is nevertheless found in other tunes, e.g.. Albain Bheadarach, above referred to, and the Nameless Tune on p.27 this book. MacDougall Gillies, however, and perhaps Duncan Campbell wrote |

これは、譜面に書かれている装飾音の並びを表すことを意図してい ると 考え られる。これは一般的なものではないが、それでも、前出の "Beloved Scotland" や、この巻 P.27にある "Nameless Tune" などで見られるものである。しかし、MacDougall Gillies、 そしておそらく Duncan Campbell は次の様に表記していている。 |

|

|

Such grace-note groups as those on the high G's marked (3) and (4) are always written by Angus MacKay without the last E, but, if High G is fingered with the second finger down, an E must almost inevitably be sounded, and according to Alexander Cameron, it is correct both to play and to write an E as the last note of the group.Angus MacKay set the tune as follows: |

(3)と(4)とマークされた High G の装飾音は、Angus MacKay に よっ て常 に最後の E 無しで書かれているが、High G を第2指を下げて運指すると、ほぼ必然的に E が鳴らされることになる。Alexander Cameron によれば、E を最後の音として演奏することも、書くことも間違っていない。 Angus MacKay はこの曲を次の様にセットしている: |

|

|

| Campbell set it like this: |

Campbell

のは次の様にセット: |

|

|

| In Campbell's score

MacKay's even quaver echo-beats were

accented, one of his E cadences cut (in

bar 7), one not present in his score

inserted (at bar 15); MacKay's idiomatic

quaver/semi-quaver rhythms were replaced

by strings of crotchets - fourteen in a

row in line 5 above. Altogether more than

fifty changes were silently made to the

original score. Not a single bar of the

Campbell version was the same as it had

been in MacKay. The impression of scholarship created by the editorial apparatus led to a general assumption that Archibald Campbell had been scrupulous handling the traditional texts to which he had privileged, and in some cases unique, access. When Volume V of the Piobaireachd Society Collection was published in 1934, for example, there was no copy of Angus MacKay’s manuscript in the public domain, and it is only in the last quarter of the 20th century that sufficient documents have become available to permit an informed assessment of his work. Archibald Campbell’s editorial papers, dealing with some three hundred tunes, were deposited in the National Library of Scotland in 1984. Each tune has its own file containing a range of settings, manuscript material including photographic copy of MacDonald’s and MacKay’s MSS, single sheets cut from published volumes - ranging from Donald MacDonald to the Piobaireachd Society's first series, and frequently also material from MacPhee and Glen’s published collections. There are editorial notes and accounts of different people’s teaching, transcriptions, largely by Campbell, of oral texts, and occasional letters from J. P. Grant, Willie Ross, John MacDonald and others. In a number of cases, therefore, it is possible to trace how Campbell evolved the published scores. In 'Mary's Praise', for example, the note accompanying the tune in Volume V of the Socicty's Collection published in 1934 said that 'The setting given of this tune was taught by Alexander Cameron and J. MacDougall Gillies, and differs from the other versions printed or in the manuscripts. Alexander Cameron learnt it from his father, Donald Cameron.' There were previous settings in the published books of Donald MacDonald. Donald MacPhee, David Glen and General Thomason, and in the manuscript of Angus MacKay. In all of these the ground was in triple time. Campbell set it 4/4. He had before him MacDougall Gillies's manuscript book, an additional loose manuscript transcript in Gillies’s hand, all the published sources of consequence, the photographic copy of Angus MacKay's MS, and two transcriptions in his own hand of how he thought MacDougall Gillies and Alexander Cameron had timed the tune during lessons in the early years of the century. The MacDougall Gillies manuscript book sets the piece as follows: |

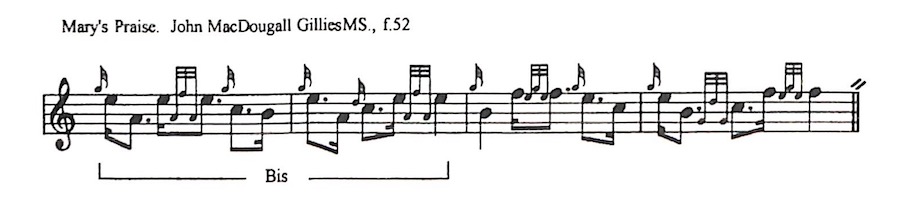

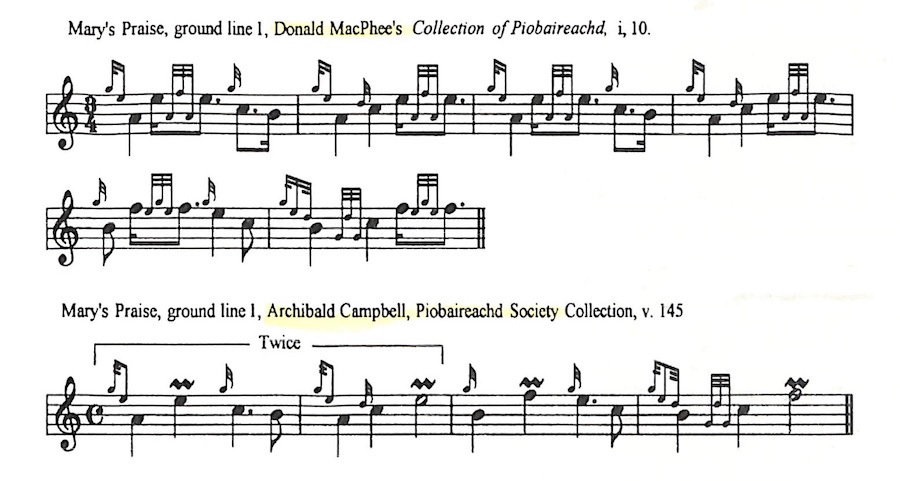

Campbell

の 楽譜では、MacKay

で

は均等8分音符のエコービートと表現されている箇所にアクセントが置かれ、E

カデンスの1つが削除され(7小節目)、無かった一つが挿入された(15小節目)。MacKay の慣用的な

8分/16分音符のリズムは、4分音符の列に置き換えられた ー

上の5行目で14個並んでいる。それら全てを合計すると、50ヵ所以上の変更が、

オリジナルの楽譜に黙って付け加えられたのである。Campbell 版では、MacKay 版と同じ内容

の小節 はただの1つも無 かった。 編集組織(委員会名義だが実質的に AC 一人)は、Archibald Campbell が 特権 的に、場合によっては唯一、アクセス可能な「伝統的な楽譜類」に対して細心の注意を払っていると、一般の人々 に広く想像させる様な学識的印象を作り上げてきた。 1934年にピーブロック・ソサエティー楽譜集の第5巻が出版されたとき、Angus MacKay のマ ニュス クリ プト は公開されていなかった。20世紀の最後の4半 世紀になって漸く、彼の楽譜を十分に評価できるだけの資料を、誰もが入手できるようになったのだ。 凡そ300曲を扱っている Archibald Campbell の編集資料は、1984年にスコットランド国立図 書館 に寄 託さ れた。(⇒ "Piping Times" 1984年6月号参照) それぞれの曲には、様々なセッティング、Donald MacDonald と Angus MacKay の マ ニュスクリプトの写真コピーを含むマニュスクリプト資 料、Donald MacDonald から ピーブロック・ソサエティー楽譜集 1stシリーズまでの出版物から切り取った個別シート、そして、しばしば MacPhee と Glen の楽譜集からの資 料が 含 まれている。また、編集上の注釈や様々なパイパーによる指導に関する記述、主に Campbell による口承テキストの書き写し、J. P. Grant、Willie Ross、John MacDonald な どか らの手紙も時折見られる。したがって、多くの場合、 Campbell が、 それらの楽譜類から(PS 楽譜に)ど のように進化させたかを追跡することが可能 である。 例えば "Mary's Praise" については、1934年に出版されたPS Books 第5巻の楽譜の注釈には「この曲のセッティングは、Alexander Cameron と J. MacDougall Gillies によって教えられたもので、印 刷さ れた 楽譜やマニュスクリプトの他のバージョンとは異なっている。Alexander Cameron(Senior) は父親の Donald Cameron からこの曲を習った。」 と、 書か れて いる。 Donald MacDonald の 出版 された楽譜集には、以前のセッティングが存在する。Donald MacPhee、David Glen、 Thomason 少将、其々の楽譜集、そして、Angus MacKay のマニュスクリプトにも収録されている。これら全 てに 於いて、 グラ ウン ドは3拍子であった。Campbell は それを4/4にセッティングした。 彼の目の前には MacDougall Gilliesの マニュスクリプト本、Gillies の 手による追加の 綴じてい ないマニュスクリプト、すべての出版された資料、Angus MacKay MS の写真コピー、そして今(20)世紀初頭のレッスンで MacDougall Gillies と Alexander Cameron がこ の曲をどの様な拍子で演奏したかに関する、彼自身の手による2つの手書き資料があった。 MacDougall Gillies の マニュスクリプト本では、この曲を次のようにセットしている。 |

|

|

| The second Gillies setting

in the loose manuscript in on similar

lines, although bearing alterations to

time values apparently by another hand: |

2つ目の Gillies の綴じていないマ

ニュスクリプトのセッティングは、似たようなラインで書かれて いる が、

明らかに別人の手による拍子の変更が加えられている: |

|

|

| There was also a

transcription made by Campbell when he had

been taught the tune by Gillies and

claiming to reflect the latter's style: |

また、 Campbell

が Gillies

からこの曲の手ほどきを受けた際の Gillies

のスタイルを反映させた、と主張する手書き資料も存在する: |

|

|

| Between the first example

and the third, four quavers and

semi-quavers have turned into crotchets,

one crotchet has become dotted crotchet

and one crotchet has become a minim.

Presumably this represents what Archibald

Campbell thought he heard when Gillies

taught him. Campbell's transcription of

what he considered to be Sandy Cameron's

style shows similar qualities of

perception: |

最初の例と3番目の例の間で、4つの8分音符と16分音

符が 4分 音符 に

変わり、1つの4分音符が付点4分音符に、1つの4分音符が2分音符になった。恐らく、これは

Archibald Campbell が Gillies

に教わったときに聴いたと思った音を表記したのだろう。Campbell が Sandy Cameron の

スタイルと思われるものを書き起こしたものと同じ様な認識の特質が表れている : |

|

|

| It appears that the

subtleties of rhythmical balance and

contrast exploited by the master pipers

largely eluded their pupil. He turned

their notes into words. And when he later

tried to turn the words back into notes,

much was lost. At any rate with these settings before him, Campbell proceeded to evolve his own text, which he marked 'Probably safest way write it out . . .’: |

この楽譜には、マスター・パイパーたちが駆使した、巧み

なリ ズム のバ ラ

ンスとコントラストは、彼らの弟子たちには殆ど伝わらなかった、という事が表れている。彼は彼らの音を

言葉に変えてしまった。そして、後にその言葉を音符に戻そうとしたとき、多くのものが失わ

れ た。 とにかく、これらのセッティングを目の前にして、Campbell は自分自身の楽譜を進化させることにした。彼は「多分、書き出すのが最も安全な方法だろう . . .」と、書いている。 |

|

|

| The tune was published in

the Society's fifth volume in 1934,

supported by two folio pages of minutely

circumstantial notes on the stylings of

Alexander Cameron, John MacDougall Gillies

and John Ban Mackenzie, lists of variants

in Colin Campbell's canntaireachd, Donald

MacDonald's by now rare published book,

and Angus MacKay's manuscript, of which

there were perhaps three copies in

existence. What the notes did not make clear was that the main text was reproduced, with minor alterations, from Donald MacPhee's published book, the relevant page of which - neatly cut from the original source - lay before Archibald Campbell as he worked on the tune:(※38) |

この曲は1934年に PS Books

第5巻に掲載され、Alexander

Cameron、John MacDougall Gillies、John Ban

Mackenzie

のスタイルに関する2ページにわたる極めて詳細な説明、Colin Campbell の

カン タ ラック、Donald

MacDonald の

今では限られた出版本、そして現存3部存在している事が知 られている Angus MacKay

のマニュスクリプトに掲載されている各種バリエーションの一覧が添えられていた。 この注釈で明らかにされていないのは、本文が Donald MacPhee の楽譜集から僅かな変更を加えて再現されたものであり、原典からきれいに切り取られた該当ページが、この曲の編集作業に取り組もうとした Archibald Campbell の 前に置かれていた、という事である:(※38) |

|

|

| ※38 For selection of further examples of silent changes to cited sources, increased note values, reduced thythmical flexibility and inadequate or misleading annotation in vols.ii-v of the Piobairaachd Society's Collection. (second series), see | ※38(脚注)

ピーブロック・ソサエティー楽譜集(2ndシリーズ)第2〜5巻掲載の曲の中で、引用元から暗黙の内に、「音の長さの付加」「リズムの柔軟性の減少」の変

更、「不適切または誤解を招く注釈」が行われているその他の例。以下を参照 |

| "The Battle

Auldlearn (no.2)", PS, ii, 46: cf.

Cameron MS. f.62; MacDougall Gillies MS,

f.104; Uilleam Ross's MS, f.92. "Hector MacLean's Warning", PS ii, 51: cf. MacArthur MS, f.19; MacKay Ancient Piobaimacd, p.37. "End of the Great Bridge”, PS, ii. 54: cf. MacDonald Ancient Martial Music, p.111; MacKay MS, i,186; Cameron MS, f.34; MacDougall Gillies MS,f.10 "Glengarry's March", PS, ii, 57: cf. MacDonald, Ancient Martial Music, P.30; MacKay MS. i,169; Thomason Crol Mor, p.13 (citing Keith and Colin Cameron as sources). "The Bells Perth", PS, ii, 60: cf. MacDonald MS, f.46; MacArthur MS, f.15, MacKay, Ancien: Picbaircathd, p.106; MacPhoe, Collection of Piobairackd. P.42. "The Gathering of Clan Chattan", PS, ii, 63: cf. MacKay MS. ii. 36; Uilleam Ross MS. f.163; MacDougall Gillies MS, f.30. “The Lament for Donald Ban MacCrimmon", PS. ii. 66: cf. MacDonald MS. f.64: Reid MS. f.59: MacKay MS. i. 85; Cameron MS, f.41; Uilleam Ross MS, f.206. “Donald Gruamath's March". PS ii. 71: cf. MacKay MS. i.178; MacDougall Gillies MS. f.90. "The Lament for MacDonald's Tutor", PS. iii, 85: cf. MacKay MS, ii,5; Cameron MS. f.65. "Black Donald's March". PS, iii, 87: cf. MacDonald Ancient Martial Music, P.106; MacKay MS, i.192; MacDougall Gillies MS, f.60. "The Red Speckled Bull", PS, iv, 105: cf. MacDonald MS, f.258; MacKay MS. i. 104; MacDougall Gillies MS. f.93. "The Lament for Red Hector of the Battles", PS, iv, 111: cf. Ros's Collection of Pipe Music. p.106; Cool Mor, pp.211-2. "The Old Woman's Lullaby”, PS. iv, 113: cf. Cameron MS. 1.55; MacDougall Gillies MS. f.58. “Duncan MacRae of Kintail’s Lament", PS, iv, 121: cf. MacKay MS, i, 213; Ross's Collection of Pipe Music, p.103; Ceol Mor, p.204-5 "The Lament for Mary MacLeod", PS, v, 155: cf. MacKay MS,i, 203; Ross' Collection of Pipe Music, p.104. |

|

Campbell's work suggests

an innate mistrust of melody. He divided

ceol mor into two categories, 'heavy

stuff' - of which he approved and 'tuny

stuff', of which he was wary. Typical

'heavy stuff' was the strong bottom-handed

tune whose tonality lay in the lower range

of the chanter and which depended strongly

for its effect on intervallic and

rhythmical tension. The 'tuny stuff’ was

forced to depend on melody and was

therefore considered inferior. General

Frank Richardson who knew Campbell

personally and had judged with him on

number of occasions, quoted a letter from

him written just after the Second World

War : There seem to me to be two classes of piobaireachd. a) the 'heavy stuff’ and the 'tuny stuff'. Rightly or wrongly a) was always the favourite with the earlier pipers of the 19th century - we can't go back much further. Examples are 'The Finger Lock’ - pre-eminently a favourite - 'Cill Chriosd’, 'The Groat', 'The Vaunting' 'The Bells of Perth', 'The End of the Great Bridge’, etc. 'Padruig Og' is a sort of hybrid. It dabbles in b) in Var 1, otherwise it is wholly a). Examples of b) are 'Scarce of Fishing', 'MacCruimen's Sweetheart’, 'Donald Duaghal MacKay’, 'Captain MacDougall’ many others. I fear that in the Army at any rate (and be it whispered, with our own P.S. instructor [Willie Ross]) b) holds the field entirely. On a later occasion Richardson had to reassure the Seaforth Highlanders that their Pipe-Major Donald MacLeod's new piobaireachd 'Cabar Feidh gu Brath' was indeed ceol mor despite the fact that it alarmingly resembled a tune, adding that, as such, Archibald Campbell would certainly have disapproved of it. He continued: If one were to admit that there is something slightly less respectable, slightly less purely classical, in 'tuny stuff', of which Kilberry gave me several illustrative examples, then one must look slightly askance at some of the finest and most stirring moments in music, and, analogy, some of the great classical compositions for more civilised instruments. |

Campbell

の

作業成果は、彼の生来のメロディに対する不信感を示唆している。彼はキョール・モア(ピーブロック)を

2つのカテゴリーに分けた。彼が価値を認める《重い作品》と、彼が用心する《旋律的な作

品》で あ る。典

型的な《重い作品》は、ボトムハンドに重点が置かれていて、チャンターの低音域と調性があり、インター

バル感やリズムの緊張感に強く依存する曲である。《旋律的な作品》は、メロディに頼らざる

を得 ず、 劣っ たものと考えていた。Campbell

を 個人的な知人で、何度も一緒に審査をしていた Frank Richardson 少

将は、第二次世界大戦直後に

Campbell から送られてきた次の 手紙 を引用(紹介)し ている: 私にとっては、ピーブロックには2つのクラスがあるように思う。 a) 《重い作品》と 《旋律的な作品》 だ。善し悪しは別として、a)は19世紀初期のパイパーが常に好んで演奏していたもので、それ以上遡ることはできない。例えば、"The Finger Lock" - 極めてお気に入り - "Cill Chriosd" "The Groat" "The Vaunting" "The Bells of Perth" "The End of the Great Bridge" などである。"Padruig Og" は一種のハイブリッドである。Var 1については b)の一種であるが、それ以外は完全に a)である。 b)の例としては、"Scarce of Fishing" "MacCruimen's Sweetheart" "Donald Duaghal MacKay" "Captain MacDougall" などがある。私は、とにかく陸軍では(そして、ささやくように、私たち自身の P.S.教官 [Willie Ross] が) b)が完全に分野を握ることを恐れてる。後日、Richardson は Seaforth Highlanders の P/M Donald MacLeod の 新し い ピーブ ロック "Cabar Feidh gu Brath" は、驚くほどある曲に似ているにもかかわらず、確かにキョール・モアだと安心させる必要があった。それはそれとして、Archibald Campbell は きっ と認めないだろう。彼はこう続けた: もし、Kilberry が幾つかの実例を挙げつつ示した 《旋律的な作品》 が、若干満足すべきでなく、若干傑作とは言えないと、認めるのであれば、より文明的な楽器で演奏される音楽から得られる、それらと類似した、最も素 晴らしい、最も感動的な瞬間や、素晴らしい傑作のいくつかを少し疑ってみるべきであろ う。 |

| With Archibald Campbell

mediation escaped from the

preface, introduction and notes and

entered the musical text. The 'educated'

classes of Scotland were persuaded that

piobaireachd was an artistic form whose

chief characteristic was its difference

from other kinds of music. Its adherence

to loose 'non-classical' prosodic rhythms

and its unique expressive idiom meant,

they thought, that pleasing musicality

was, at best, an incidental quality and a

distraction from the main business at

hand. Campbell in particular seems to have regarded it as a blemish to be edited out of the score as far possible. The less this supposedly esoteric and demanding Celtic art-form sounded like music the better. It was no good leaving things to the players. Their predilection for melody led them to interpret ceol mor in irresponsibly tuneful fashion. It was the duty of the Scottish landed elite to spring to the defence of tradition and rescue piping from the pipers. This why the Piobaireachd Society had been founded first place. In such a context, it was quite natural that Campbell's own synopses should assume primacy over the written record of leading players, and that his notes should become in effect the copy-text for the Piobaireachd Society Collection (second series) volumes 2-9. Much was done in the name of John MacDougall Gillies and the Cameron family. But the fact that each had compiled substantial manuscript books which might have allowed them to speak with their own voices largely erased from the record, allowing the Piobaireachd Society’s editor to appear as their privileged representative and spokesman and clothe himself in the authority of 'tradition’. During the first half of the 20th century the important manuscripts steadily passed into the possession of the Piobaireachd Society, withdrawing them from circulation and making them inaccessible to the performer community. For a number of years only Archibald Campbell had access to them, giving him an eventually unchallengable authority - especially since his notes to the published volumes of the Society's Collection were framed in such a way that nobody in the performer community could be certain what he had got or how he had used it. For example, the John MacDougall Gillies manuscript book was lent by its compiler to Archibald Campbell, probably in the early ‘20s, returning to Campbell's possession after MacDougall Gillies's death in 1925. As we have seen, Campbell made frequent appeal to Gillies and to Gillies's teacher, Alexander Cameron, to support the interpretations he favoured. But the MacDougall Gillies manuscript was not included in the list of authorities given for the Piobaireachd Society's second series, although the contemporary MSS of Ewen Henderson, D. S. MacDonald, General Thomason, Donald MacKay (the younger), Duncan Campbell of Foss, and William Lamont of Deeside were. The first direct reference to the existence of Gillies manuscript book in the Piobaireachd Society Collection occurred in two passing references in notes to little-played tunes in volume 9, issued in 1958. No indication was given of the manuscript's size or content. Until it was deposited in the Special Collections Department of the University of Glasgow Library in 1977 by Campbell's heirs it was effectively lost to view for more than half a century. Gillies was not fortunate in his trustees. One of his major pupils, Robert Reid, gave instructions - actually carried out it would appear - that his 'priceless' collection of Gillies-derived manuscript material should he destroyed at his death. The manuscript of Colin Cameron was bought by the Piobaireachd Society in the summer of 1949, and immediately deposited in the National Library of Scotland. Although it was an important source for the playing style of the Cameron family from whom good many modern players - including Archibald Campbell - traced their descent, there were only three passing references to it in the subsequent seven volumes of the Piobaireachd Society Collection and they gave no indication of its size, date, or content. |

Archibald

Campbell

の調停により、序文、序論、注釈を脱し、音楽的テキスト(楽譜)に入った。スコットランドの知識階級は、ピーブロックが「他の種類の音楽と違う事を最大の

特徴とする芸術形式である」と、信じさせられた。この楽曲の持つ、緩やかな「非古典的」韻

律リ ズム とそ

の独特の表現的イディオムへの遵守性は、心地よい音楽性という事は、せいぜい付随的な特質であり、目の前

の本質から目を反らせるものである事を意味すると、彼らは考えた。 特に Campbell は、これ(音楽性)を可能な限り楽譜から 排除すべき欠点だとみなしていたようだ。この難解 で大変な努力を要するケルトの芸術様式は、音楽として聞こえ ない方がむしろ好ましい。演奏者たちに委ねるのは良く無い。メロディーを好む彼らは、無責任に も キョー ル・モア(ピーブロック)を音楽的に解釈するようになった。伝統を守り、パイパーからパイピングを救い出す のは、スコットランドの土地持ちのエリートの義務だ。 これが、ピーブロック・ソサエティーが 設立 され た最初の理由である。 このような文脈に基づいて、Campbell 自 身による概要が、主要な演奏家の記述よりも優先され、彼のノートが実質的にピーブロック・ソサエ ティー 楽譜集 (2ndシリーズ) 第2〜9巻のコピー・テキストとなることは、極めて自然なことだった。John MacDougall Gillies と Cameron 一族の名において、多くのことが行われた。しかし、彼ら各々が自分の声で語る事ができたはずの充実したマニュスクリプトを作成していたという事実は、記録 から殆ど消されてしまった。そのため、ピーブロック・ソサエティーの編集者(AC)は、彼らの特権的な代表者、ス ポー クス マン としての役割を果たし、《伝統》という権威を身にまとうことができたのだ。 20世紀前半、これらの重要なマニュスクリプトは着実にピーブロック・ソサエティーの所 有と な り、流通から引き揚げられて、演奏家たちのコミュニティーから遠ざけられた。長年に渡って、Archibald Campbell だけがそれらにアクセス可能な状態が続き、最終的に彼に揺るぎない権威を与えた。特に、出 版さ れたピーブロック・ソサエティー楽譜集に書かれた彼の注釈 は、彼が何を手に入れ、それらをどのように使用したか?について、演奏家たちのコミュニティーの誰 一 人、確かめることができないように構成されていた。 例えば、John MacDougall Gillies のマニュスクリプトは、おそらく1920年代前半に編纂者から Archibald Campbell に 貸し 出され、1925年の MacDougall Gillies の死去を受け Campbell の所有物となっ た。Campbell は、Gillies や Gillies の師匠である Alexander Cameron に、自分の好む解釈をサポートするようたびたび働き掛けていたことは、これまで見てきたと おりである。 しかし、Ewen Henderson、D. S. MacDonald、General Thomason、Donald MacKay (the younger), Duncan Campbell of Foss, William Lamont of Deeside のマニュスクリプトなどが、ピーブロック・ソサエティー楽譜集(2nd シリーズ)の典拠リストの中に含まれていたにも拘らず、MacDougall Gillies のマ ニュスクリプトは含まれていない。ピーブロック・ソサエティー 楽譜集の中で Gillies のマニュスクリプトの存在について直接触れらているのは、1958年に発行された第9巻の little-played tunes に関する注釈の中で、2度言及された時のみである。マニュスクリプトのサイズや内容については一切触れられていない。1977年、Campbell の相続人がグラ ス ゴー大 学図 書館の特別コレクション部門に寄託するまで、このマニュスクリプトは半世紀の間、効果的に隠蔽されてい たのだ。Gillies は 管 財人 に恵 まれていなかった。彼の主な弟子の一人である Robert Reid は、Gillies 由来の貴重なマニュスクリプト資料のコレクションを、自分の死後に破棄するよう指示を出していて、それ は実際に実行されたと思われる。 Colin Cameron の マ ニュスクリプトは、1949年の夏にピーブロック・ソサエティーが購入し、すぐにスコットランド国立図 書館に寄託された。このマニュスクリプトは、 Cameron 一族の演奏スタイ ルを知る上で重要な情報源であったので、Archibald Campbell を 含む 多くの現代のプレイヤーがその系譜をたどっていた。それにも拘らず、その後リリースされた、ピーブロック・ソサエティー楽 譜集7冊の中で、このマニュスクリプトに関する言及はわずか3回だけ。そのサイズ、日付、 内容 につ いて は全く示されていない。 |

| After 1925 time had

increasingly taken its toll on the

representatives of the performer community

who remembered how the music had been

played in the days before the Society, and

who were in a position to question

Campbell’s settings. The musical

literalism promoted by the Piobaireachd

Society had been entrenched for nearly a

generation and had begun to sound

'normal’. Since its editor alone had

access to all the sources, it was

impossible to mount a challenge to the

scores on the basis of the written

evidence. Senior players like John MacDonald and Willie Ross had contractual and other ties with the Society which made difficult for them to oppose it directly. In any case, the livelihood of each depended ultimately his ability to equip professional pupils to win major prizes at competitions, where the Society's scores were the set texts and the chief judges were likely to be either J. P. Grant or Archibald Campbell or both. And there seems little doubt that this affected what they taught. John MacDonald instructed pupils play certain things one way while he himself played another, and did explain why. (※47) |

1925年以降、ピーブロック・ソサエティーが設立され

る前 の時 代に どのように演奏されていたかを記憶し、Campbell のセッティング

に疑 問を持つ立場にあった演奏家コミュニティーの代表者たちは、時間 の経

過とともに、その影響を受けつつあった。ピーブロック・ソサエティーが推進した音楽的直訳主義は、ほぼ

1世代にわたって定着し、《普通》に聞こえ始めていたのである。

編集者だけが全ての資料にアクセスできたので、書かれた証拠に基づいた楽譜に異議を唱えることは不可能だった。 John MacDonald や Willie Ross のようなシニアプレーヤーは、契約上の関係もあり、ソサエティーに直接反対することは困難だった。いずれにせよ、彼らの生計は、ソサエティーの楽譜が定石 であり、主審が J. P. Grant か Archibald Campbell、 あるいはその両方である可能性が高いコンペティションで、プロフェッショナルの弟子たちにメ ジャー・プ ライズを取らせることが出来るか否かという事に、根本的に依存していたのだ。 そして、このことが彼らの指導内容に影響を与えたことは、殆ど疑いようがない。John MacDonald は、あるものをある方法で演奏するよう生徒に指示し、自分は別の方法で演奏し、その理由を説明した。(※47) |

| ※47 R. B. Nicol in conversation with the writer. See also, George Moss, 'Ceol Mor Playing - Old and New Styles'. PT, vol 8 August 1956 pp.18-19: 'The style played by Johnnie MacDonald in his youth was rery different from and more correct than, the style played and taught him in later life'. Sce also, 'Piobaireachd Playing’, PT, vol 9 no.8, May 1957. pp.6-7, by the same writer, launching a fierce attack on MacDonald for compromising the traditional style. For a comment on the innate variety of MacDonald's interpretations with the implication characteristic of a traditionally-trained master, see Frank Richardson: 'He certainly taught his pupils differently at different times. If you went back him some seven years later twice dad he would teach you something quite different . . . in moods he wanted you to play it thus and then the mood had changed in five years and he had changed his mind entirely about how he wished you to play it.’ quoted in Campbell, "History of the Piobaireachd Society'. p.44 |

※47(脚注) R. B. Nicol と筆者と の会話から。 George Moss "Ceol Mor Playing - Old and New Styles" も参照。PT; vol 8 August 1956 pp.18-19: 「Johnnie MacDonald が 若い 頃に 演奏したスタイルは、その後の人生で演奏し教えたス タイルとは全く異なり、より正しいものだった」。 また、同じ著者による "Piobaireachd Playing", PT vol 9, no.8, May 1957. pp.6-7 では、伝統的なスタイルを捨てて妥協した MacDonald に対して激しく攻撃してい る。 (上記2つの記事については「パイプのかおり 第45話」を参照) MacDonald の 解 釈の 生来 の多様性と、伝統的な訓練を受けたマスター・パイパーの特徴である含蓄のあるコメントについては、Frank Richardson の 次の 言葉 を参照。「彼は確かに時期によって弟子に違った教え方をしていた。もし、あなたが7年後に2度目に 戻ったとしたら、彼はあなたに全く違うことを教えるだろう。気分的にはこう演奏して欲 しい の に、5 年後 には気分が変わっていて、どう演奏して欲しいか、について全く考えを変えていた。」Campbell, "History of the Piobaireachd Society", p.44 より引用。 |

| One source records that

Willie Ross's mother had interrupted him

'shouting and banging her walking stick on

the floor. "Rubbish,"' she yelled. ‘Do you

tell me my son is teaching you that

rubbish?" and that Willie Ross had said

'"You know, my mother is quite right. But

you say you hope some day to compete and

if you want to get prizes that's the way

you must play that tune.’” (※48 "James Matheson,

Laing" by I. MacKay, PT.vol.42. no.

10. July 1990) G. S. McLennan 'taught others the Piobaireachd Society approach so that they would not be condemned' while maintaining his own style. But, as a result of his wartime service, he died, aged 45, in 1929 and the leading performer voice of the younger generation was lost. Those who continued to protest publicly were branded as 'mavericks' and marginalised." |

ある資料には、Willie Ross

の母親が「叫び、ステッキを床に叩きつけて」息子が弟子を指導するのを中断させた事が書かれている。彼女は「クズ!」と怒鳴って「私の息子がそんなくだら

ないものを教えているというのですか!」と怒鳴った。Willie Ross

は弟子に向かって「母が全く正しい事は知っての通り。でも、君はいつかコンペティションに出たいと言っているし、賞を取りたいのなら、その曲を

あの様に演奏しなければならないんだ。」と言った。※48(脚注) "James

Matheson, Laing" PT Vol.42/10-1990/07) G. S. McLennan は、ソサエティーから非難されない様に、「他人に対しては、ピーブロック・ソサエティーのアプロー チを教えながら」、自分のスタイルを保った。しかし、戦 時中の従軍の結果、彼は1929年に45歳で亡くなり、若い世代の代表的な演奏家の声は失われてしまっ た。 公然と抗議し続けたこれらの人々は、《異端者》の烙印を押され、疎外された。 |

| As the 1930s progressed

there was unrest in the upper echelons of

the Piobaireachd Society about the

editorial methods of the second series and

their departure from traditional idiom.

But here, too, opposition was stifled. In

February 1938, Somerled MacDonald, a

founding member of the Society, senior

judge, and one of the best amateur players of his generation. wrote despairingly to Seton Gordon: . . . have been much distressed at the way things have gone . . . Some years ago did get together a few notes (perhaps a little more than that) upon the subject generally, including methods of teaching by some of the masters . . . [but] any book that I wrote would be ridiculed at once . . . the whole thing really has its origin in jealousy. . . Somerled MacDonald sought with Gordon's support to lay a resolution before the Society's Annual General Meeting to the effect that the recent publications of the Piob. Soc. have given general dissatisfaction to the pipers as the music differs considerably from the way has been handed down to them . . . the Piob. Soc. is not carrying out that which it was intended for viz. - the correction of the tunes and research. The whole hing is done by an ignorant man in Secret . . . |

1930年代に入ると、ピーブロック・ソサエティーの上

層部 の間 で は、2ndシ

リーズの編集方法と伝統的なイディオムからの逸脱に不安感が広まってきた。しかし、ここでも反対運

動は抑え込まれた。1938年2月、ソサエティーの創立メンバーで、上級審査員でもあり、

ま た、同 世代で最高のアマ チュア奏者の一人であった Somerled MacDonald は、Seton Gordon

に次の様な絶望的 な気持ちの篭った手紙を送っている:. . . 事態の推移に大いに悩んでいる . . . 何年か前に、一般的 にこ の テーマ について、何人かのマスターパイパーによる指導法を含む少しばかりの(恐らくそれよりも少し多い) メモをまとめたのだ が… しかし、私がどんな本を書いても、すぐに嘲笑されるでしょう. 全部が嫉妬に由来しているのです. . .Somerled MacDonald は、Gordon の支援 を受 け て、ソ サエティーの年次総会に決議案を提出しようとした。

|

This depended on John

MacDonald's willingness rescue the Society

from its predicament, but he doubted that

his advice would be acted upon and he was

well aware of what had already been done

in the names of Sandy Cameron and John

MacDougall Gillies. In any case, he

seriously questioned the ability of

conventional staff notation to represent

the music and thought that merely

tinkering with the time values of the

Society settings was unlikely to be

effective. Writing to Seton Gordon he

said:I don’t why the P.S. Music Committee do so much altering of the tunes they publish. A. Campbell says in the notes that Gillies performed with the on the final note [of 'The Little Spree’]. Gillies and I had a few words about this about 26 years ago. I asked how he played it his reply was that he didn't play the tune.Despite his high profile within the Piobaireachd Society, Archibald Campbell had limited personal contact with piping in Scotland. On his return from India, he settled in the south of England and kept himself informed through a network of correspondents. He had seldom heard John MacDonald play since before the Great War, but he was anxious to tap his knowledge and channelled a stream of enquiries through Seton Gordon. It is not clear whether MacDonald was aware of the source of these or the ultimate destination of his replies, but in a bid to counter the damage being done by the printed scores, he stepped up his teaching activities, aiming to build a corps of master players, including R. U. Brown, R. B. Nicol, and Donald MacLeod, equipped to resist further encroachment of the bookish Society style. Campbell in the meantime privately attempted to disparage MacDonald and undermine his standing a authority. |

この改革を実行するには、John MacDonald が

快く ソサ エ ティーを窮地から救う気持ちが有るかどうかにか

かっていた。しかし、彼は自分のアドバイスが実行されるかどうか疑っていたし、Sandy Cameron と

John MacDougall

Gillies

の名の下で既に実行された事柄を十分に認識していた。いずれにせよ、彼は従来の五線譜で音楽を

表現 する

ことに真剣に疑問を感じ、ソサエティーのセッティングの音符の長さをいじくるだけでは、十分な効果が得

られ無い、と考えていた。彼は Seton

Gordon に宛てて、次の様に書いている:私には、ピーブロック・ソサエティー音楽委員会が出版する楽譜 の改 変 を、何 故あれほどまでに行うのかがわからない。 A. Campbell は、Gillies が演奏した "The Little Spree" の最後の音符に関して注釈で触れている。Gillies と私は、26年ほど前にこの件について少し話をしたことがある。「どの様に演奏したのか?」と尋ね たら、「その曲は演奏していない。」との返事だった。 Archibald Campbell は、 ピーブロック・ソサエティーで高い評価を得ていたにも拘らず、スコットランドのパイピング界と の個 人的 な接触は限定されていた。インドから帰国後、彼はイングランド南部に居を構え、文通相手のネットワーク を通じて情報を得るようになっていた。彼は大戦前から John MacDonald の演奏をほとんど聴いたことがなかったが、彼の知識を活用したいと考え、Seton Gordon を通じて一連の照会をしたのである。 MacDonald がこれらの問い合わせの出所や返信 の最 終的 な宛 先を知っていたかどうかは定かではないが、彼はピーブロック・ソサエティーの印刷楽譜による悪影響に対 抗するため、教育活動に力を注ぐ様になる。R. U. Brown, R. B. Nicol, and Donald MacLeod な どのマスター・パイパーを育て、ピーブロック・ソサエティー楽譜集に依存する演奏スタイルの侵 食に、抵抗できるように備えていた。 その間、Campbell は 内々に MacDonald を 貶め、彼の権威 を失墜させようとしていた。 |

| But there was another

major obstacle to the supremacy

of Campbell’s interpretations - General

Charles Simeon Thomason. His book was on

the record, and, although scarce, could

still be consulted. The General's personal

authority was great. He had extensive

knowledge of the written record and had

been the leading spokesman of the Cameron

school, having had long-term personal

contact with most of the Cameron family,

which Archibald Campbell had not. He could not easily be dismissed as an ignoramus, or as a mere book expert devoid of practical knowledge. Yet the account he offered of the music in the pages of Ceol Mor was significantly different from that presented in the Piobaireadhd Society's Collection, as the Oban Times reviewer had noticed a once on the publication of the first volume of the Society's new series in 1925. Campbell claimed to have been 'intimately acquainted with General Thomason, and privileged to acquire "inside information” on every derail concerning [Ceol Mor]’. He played at Thomason's funeral at Grantown-on-Spey in 1911 and shortly afterwards was allowed to go through the General’s papers, as a result of which several documents including the Thomason and Ballindalloch MSS came into his possession. In the ‘Introduction’ to The Kilberry Book of Ceol Mor, Campbell's personal anthology published by the Piobaireachd Society in 1948 (which will be considered in Chapter 20), he offered an apparently generous assessment of Thomason's work as a 'wonderful production', and commended his 'conspicuous intellectual ability, fine musical taste, and sound judgement', declaring that 'The two great names of the 19th and 20th centuries' history of piping are Angus Mackay and General Thomason’. In an adjacent section of the 'Introduction', however, he set forth the 'great name's' deficiencies at considerable length, claiming that: (a) The author was not a good player. He was never properly taught, because he never had the opportunity of being so. His weakness on the practical side is abundantly clear from the number of non-existent note groups for which he was at pains to devise symbols.Brief words of extravagant praise were offset by detailed and destructive criticism, and there seems little doubt which was calculated to leave the stronger impression in the reader's mind. By the time these words were written, General Thomason had been dead for thirty and Archibald Campbell had reached a position of apparently unassailable power in piping. Frank Richardson was to write: 'Kilberry and Rothiemurchus - Rothiemurchus and Kilberry - probably few pipers today imagine the extent to which these two giants of the piping world ruled the roost in their heyday. Both men of the Law, thire word was law to pipers’. By the time of his death in 1963, Campbell was 'Universally regarded as the greatest living authority on the bagpipe, its history, and its music', 'one of the great authorityies on piobaireachd, deemed to possess ‘a major intellect’ and commended for his ’scholarship and lucidity’, whose Kilberry Book ‘could be recommended without reservation to the general musical reader' |

しかし、Campbell

の解釈の 優位性を阻むもう一つの大きな障害があった。Charles Simeon Thomason

少将の存在だ。彼の著書は記録に残っており、希少なものではあったが、その時点でも参照す

るこ とがで き た。Thomason

少将の個人的な権威は絶大であった。彼は Cameron

一族の殆どのメンバーと、長期にわたって個人的にコンタクトしていたので、Cameron

スクールの代表的な代弁者であったが、Archibald

Campbell はそうではなかった。 彼は無知であり、実用的な知識を持たない単なる書物の専門家であると、簡単に切り捨てる こと はで きな い。しかし、1925年にピーブロック・ソサエティー楽譜集・新シリーズの第1巻が出版されたとき、 "Oban Times" のレビュアーが気づいたように、ピーブロック・ソサエティー楽譜集に掲載されている注釈は、"Ceol Mor" のページに掲載されていた説明とは大きくかけ離れていた。 Campbell は、自分は「Thomason 少将と親密な関係にあり、"Ceol Mor" に関するあらゆる細部について『内部情報』を得る特権を与えられていた。」と主張している。1911年に Grantown-on-Spey で行われた Thomason 少将 の葬儀で演奏し、その直後に少将の書籍類にアクセスすることを許され、結果として、Thomason and Ballindalloch MSS を含むいくつかの書類が彼の所有するところとなった。 1948年にピーブロック・ソサエティーから出版された Campbell の個人的なアン ソロ ジー であ る "The Kilberry Book of Ceol Mor" の「序章」(第20章で考察する)では、Thomason の作品を「素晴 らしい作品」だと明らかに好意的評価をして、彼の「際立った知的 能力、優れた音楽趣味、 正しい判断」を賞賛。「19世紀と20世紀のパイピングの歴史における2人の偉大な名前は Angus Mackay と Thomason 少将 だ。」と大いに 持ち 上げ ている。 しかし、その一方で、「序章」の隣のセクションでは、彼はこの偉大な名前の欠点について 並び立 て、 次のようにかなり長々と主張している: (a) 著者は良いプレイヤーではなかった。彼はきちんと教わったことがない、なぜならそうなる機会がなかったからだ。実用面における彼の弱点は、彼が苦労して記 号を考案した、存在しない音符のグループの数からも明らかである。 贅を尽くした賛辞は、細部にわたる破壊的な批評が相殺し、どちらが読者の心に強い印象を 残し たか は、 ほとんど疑問の余地がないように思われる。 この言葉が書かれたとき、Thomason 少将は没後30年を数え、Archibald Campbell はパイピング界で揺るぎない力を持つようになって い た。 Frank Richardson は次の様に書 いている:「Kilberry と Rothiemurchus あるいは Rothiemurchus と Kilberry、こ の2 人の パイピング界の巨人 が、その全盛期にどれほどこのパイピング界を牛耳っていたかを想像できるパイパーは、おそらく今日ほと んど居ないだろう。2人共が法律の番人であり、彼らの言葉はパイパーにとって法律そのもの だっ た。」 1963年に死去した時、Campbell は「バグパイプ、その歴史、その音楽に関して、生きる最大の権威として世界 的に 認め られ ている。」「ピーブロックの偉大な権威の一人であり、《主要な知性》」を持っているとみなされ、その 《学 識と明晰さ》が称賛されている。彼の Kilberry Book は「一般の音楽読者に迷う事無く推薦できる。」とされていた。 |

パイプ のか おり第53話で紹介し た David Murray の記事 の冒頭に次の様 に書 いて あり ます。

「2000年に Dr William Donaldson の重要な "The Highland Pipe and Scottish Society" が出版された。深く研究され、良く書かれ、情報源が詳しく示されたこの本は、真剣にパイプを研究している人たちから好評を得ていると思っていた。しかし、 実際はそうでは無かった。その評判は敵意に満ちたものだった。そして、この本は『蔓の上で枯れるま ま』 になっていた。何故か?パイプのか おり 第 57話で紹介した、Dr. JKS. Frater による講演の Part2 は、ここで触れられている《擁護》の一つでしょう。彼は、この講演に先立つ "Piping Times" Vol.60/No.07-2008/4 で "Wholesale Condemnation Of Archibald Campbell is Unfair" と題して、より本格的にーご丁寧にも Bridget Mackenzie の記述に対してまでー《敵意に満ちた評価》を展開しています。(私が読解する限りでは、かなり的が外れていますが…)

その本には、Archibald Campbell of Kilberry の貢献に対する理にかなった思慮深い評価が含まれており、「教えられた事と学ん だ事」の乖離を見事に指摘していたのである。

彼の本は、現代ピーブロックの導師に対する攻撃と見なされていた。何人かのライターが Archibald Campbell の擁護に躍起になっている。しかし、Willie の 視点対して一点一点反論している記事は読んだ事が無い。それだけでなく、彼の著書について触れている人 さえ居ない。」

もう一つの《敵意に満ちた評価》の代表例としては、 この本の出版直後の "Piping Times" Vol.52/06-2000/3 に掲載された、その当時のピーブロック・ソサエティー・プレジデントたる Andrew Wright による "Fascinating Facts and Some Indulgent Rhetoric" と題された書評があります。これは、正に David Murray の書いている通りの、ACK の行為に対する 「Willie の視点に対しては一点一点反論せず」に、それは単なる「耽美的なレトリック」だと切り捨て てい ます。しかし、どう読んでも、AW の批判は論点が完全にズレている様に思えます。どうして、あれだけ、確かな文献と照合され た詳 細な分析を「レトリック」だと断言する事ができるのでしょう か?

…ですが、私には上記のお二人の気持ちも痛い程分かります。何故なら、ACK の《在任期間》は余りにも長く、彼の残した《業績》は余りにも甚大だからです。当然ながら、上記のお二人だけでなく私も 含めて、20世紀後半にピーブロックと出会い、その魅力に取り憑かれ、自らパイプを手にし てそ の楽曲を奏でてみ よ う!と 思い立った人々にとって、「ピーブロック=ACK が編纂したピーブロック」でした。

その様な状況の前提でも、ピーブロックという楽曲は十分に魅力的だったからこそ、 その 文化が絶えるどころか、年月を追って全 世界での愛好者が増え続けて行った訳です。そして、恐らくそう言った愛好家のほぼ全員が「一般の音楽読者に迷う事なく推 薦された」 "The Kilberry book of Ceol Mor" を最初の拠り所としたであろう事は、想像に難くありません。手頃なサイズで、かつハードカ バー 故に酷使に 耐える。どれだけ多くのパイパーたちが、この赤本をパイプ ケースに入れて持ち歩いていた事でしょう。

そして、何 より も、世の中に出回っているピーブロック演奏音源の99%以上、更に言えば何万人ものピーブロッ ク愛好家が演奏する楽曲の99%以上が、ACK によるバージョンだと言っても過言ではありません。

そんな人々にとって、その存在を全面的に否定するかの如く、ACK の実像と行為をこれ程まで に赤 裸々に 暴き出したこの本の記述に対して、大 いに 戸惑う気持ち、そして、強い反感を持ってしまうのも十分に頷けるのです。

私自身は、自分自身が長年ピーブロッ クに取り組んで来た間に感じた様々な違和感から推し て(パイプのかおり第26話、パ イプのかおり第41話 ect.…)、こ の章で描かれている、ACK の姿とその負の遺産の有り様について、正にその通りだったのだろうと確信しています。そし て、ACK はピーブロッ クと言う崇高 な伝 統文化に対して「何 と言う冒涜をしでかしてくれたのだ! 」と憤慨する気持ちが大。現職 PS プレジデントたる AW が狼狽するのも解らないでもありませんが、元 PS プレジデントたる David Murray は "Kilberrism" の真相をすんなりと受け入れ、率直に反省しています。冷 静 に考えてみれば、何が真実であるのかは火を見るよりも明 らかです。

…ですが、その一方で、上記の様なピーブロック愛好家の一人としての私には、その他大勢 と同様 に簡 単には割り切れない複雑な感 情が有る事も確か。何故なら、私自身がその様な ACK の 手が加えられたピーブロックを聴いて、その魅力の虜になった事も厳然たる事実ですから…。

それと同時に、"Sister's Lament" の古の表現に直感的に反応し た自身の感性、そして、その後出会った様々なオールドスタイルなピーブロックの美しさに感じ入った感性、つまりは何よりも自身の直感を大切にしたいと 思います。

そして、同様な感性を持った人々によって、1990年前後から様々な形でオールドか つオ ルタナティブなピーブ ロッ クを 見直す活動が始まり、2000年代に入って一気に加速。2013年に Alt Pibroch Club が発足する、という流れの中で、 William Donaldson によるこの本の果たした役割は、極めて重大だったのではないか。…というのが、遅 ればせ なが らこ の章を読解してみた実感です。