|

パイパー森の音

のある暮らし《2023年》

|

|

| 2003年1月16日のこのコーナーに「ピーブロックと出会っ

て30

年」という事を書いてから早20年。今日で50周年、つまり半世紀が経過した事になります。20年前にも「30年はあっという間だった」

と書きましたが、それからの20年も正に同感。光陰矢の如しです。 しかし、その前の30年間に比べて、この20年間の私自身の(演奏技量やレパートリー数はと もかく)ピーブロックに関する理解は確実に深まった事を実感します。 特に、2021年秋、NPC による "Piping Times" や "Piping Today" というったパイピング関連の雑誌類のデジタル化が完了した事によって、これまで、見えていなかった世界が容易に見える様になり、ピーブロックに関する理解 は加速度的に、かつ、日々深化しています。 そして、深化を続ければ続ける程に、ピーブロックに対する愛着がますます増大。その魅力は果てる事がありません。 死ぬまで、ピーブロック探索の旅を存分に楽しんで過ごしていきたいと思います。 |

|

| 2014年11月に購入した

iMac 27(2013年秋モデル)の本体

HDD 部分が6年目でお陀仏になり、SSD に換装、Time Machine

バックアップを外付け HDD2台体制にした経緯については、2020年3月30日に書い

た通りです。 その時、最後に HDD の寿命を考えて「将来的には少なくともバックアップの1台は SSD にしようと決意した。」と書きました。そして、それ以降は折に触れ外付け SSD の値下がり具合をチェックしていましたが、いつまで経ってもコスパが良い価格(2TBで1万円を切る程度?)には届きません。 まあそんなかんなで、外付け SSD の導入はほぼ諦めていた今日この頃でしたが、昨日昼間、ゴゴゴゴ〜と、まるで屋根に積もった雪が崩れる様な音がします。でも、昨日降った雪は粉雪なのでそ んな筈は無い。窓の外でも屋根から雪が落ちている気配もありません。落ち着いて確かめてみると、なんと iMac 27 の Time Machine バックアップを取っている BUFFALO 2TB HDD が出している音でした。 程なくして音は止まったのですが、もうこの HDD に頼るのはやめた方が良さそうだと直感。思い起こ せば、この HDD は、現在海外赴任している息子が数年前の離日時に残して行ったお下がりで、一体、ど れだけの年代物か判らない代物。クワバラクワバラ…。 そこで、もう一台の I-O DATA 2TB HDD は 残す事にして、久しぶりにネットで 2TB SSD を検索しました。でも、まだまだ高いので、早々に諦 めムード。…ならば、と今度は HDD を検索。しかし、なんと、 HDD も値下が りしている気配は一切無し。 仕方無しに、奥さんに相談した所、以前ビデオのバックアップに使っていて、今は使っていない IO-DATA 3TB HDD を譲ってくれる事になりました。現在自分が使っている IO-DATA 2TB HDD と全く同じ駆体で、私が購入した翌年の 2018年に購入した由。 そして、驚いた事に、当時は 9,000円代で購入したというこの機種が、きょう現在ではアマゾンで 19,800円という価格が付いていました。2倍です。コロナ、ウクライナ危機、半導体不足、円安 etc.…で、昨年、今年とあらゆるものが値上がりしていますが、これには驚いた。 2017年、私が IO-DATA 2TB HDD を 購入入した時の価格が税込みで 9,000円を切っていました。2018年の IO-DATA 3TB HDD の購入価格もほぼ同 程度だったので、つまりは、1年間で、ほぼ同じ価格で容量が2TB→3TBにアップしていた訳で、実質的に1.5倍の値下が り率。振り返ってみると、コロナが勃発する前の 2019年頃までが、HDD 値下がりのピークだったと思 われます。様々な物が値上がりしている中でも、この値上がりが最も影響大だと思った次第。暫くは、SSD 化どころではありません。 兎にも角にも早々に BUFFALO 2TB HDD を IO-DATA 3TB HDD に入れ替えて、Time Machine バックアップ用 HDD として登録し、数時間掛けて初回バックアップを完了させました。 しかし、今どき、ローカルストレージだけのバックアップで安心しているというのも如何なものか? あらゆるクラウドスト レージのサービスが充実して来ているので、そちらにバックアップする方が安全では無いのか?…という考えも有ります。しか し、私はクラウドストレージについては、イマイチ全面的に信用していません。理由はいろいろ有りますが…。 でも、フェイルセーフという意味でクラウドストレージを使う事に異存はありません。…なので、10万枚以上ある写真につい ては、既に iCloud にバックアップしています。私の iMac ストレージの中で最も大事にしているのは、何と言っても膨大な音源ファイル。今回の作業ついでに、音源ファイルについても、 念のため iCloud にもバックアップする事にしました。音源ファイルの総量は 90GB弱なので、実は iMac に元々 装備されていた 128GB SSD の方にもバックアップしています。つまり、iMac の本体の別々のストレージに2箇所、2台の外付け HDD、iCloud という都合5箇 所に分散してバックアップを完了した次第。ちょっと、偏執狂的でしょうかね? |

|

| AirPods

について書いた 2017年11月1日のこの

コーナーで、ワイヤードのイヤフォンには「永遠に戻れない」と

書きました。しかし、現実は真逆。今は完全に戻ってしまいました。 理由は単純。AirPods のバッテリー上がりが原因です。この場合の「バッテリー上がり」というのは、単に充電すれば戻る状態ではなくて、充電式電池の宿命である、劣化によって 「十分な 充電が出来なくなる」状態を意味します。今では、私の AirPods は100%充電というサインで使い始めても、1分もしない内にブチっと言って聴こえなくなります。購入してから5年で完全にお陀仏。 実は、この数年間の内に、充電式の電気機器で同様な意味での「バッテリー上がり」を2つ経験しました。 1つ目は、ダイソンのハンディクリーナー。 この手の機器は使わない時は常に充電器と繋げておきます。ところが、ある時から、いざ使おうとしても数分と持たなくなり、 挙げ句の果てにはものの1分ほどで止まる様になりました。 ネットで検索したところ、バッテリーが仕込まれたハンドル部分毎交換できると判ったので、そうしました。幸い、純正では無 い、あの国製のパーツが手頃な値段で手に入ったので幸い。それ以来、元通り活躍し続けてくれています。 もう一つは、iPhone SE(初代)。 私は 2023年の今現在でも 2016年5月に入手したこ の機種を使い続けています。振り返ってみれば、iPhone 3G(2008年)→ iPhone 4S(2011 年)と辿って来た歴代 iPhone の中でも最長(足掛け7年)の利用期間を更新し続けています。 これも理由は単純。何よりもそのハンディさ、小ささです。初代 iPhoen SE は片手で持てて、親指1本で文字入力できる事が何よりも利点。その後の iPhone 肥大の歴史はご存知の通り。 その様にして愛用し続けている iPhone SE も、ある時からやたらバッテリーの減り方が著しくなりました。最も顕著なのが低温下での消耗です。最初は、冬場にダウンジャケットのポケットに入れている 内に電池があっという間に減る事に気付きました。「これは温度だ」 と気付いたので、それ以来ジャケットを羽織る場合でも、インナーのポケットに入れる様にしていました。 そうこうしている内に、昨年の春、暖かくなってビアンキでヒルクライムに出掛ける様になった折り、サイクリングスラックス の太 もも外側に付いているポケットに入れた状態で走行。20数分後にいつもの展望台に到着して、何気に景色を撮影しようとした時に、iPhone SE が完全に死んでしまっている事に気付きました。最初は壊れたと思ったのですが、戻ってから充電したら何事も無かったように元通り。これはいよいよバッテ リーがオシャカだな〜、 と 観念。本気で買い替えを検討しました。 私は角ばったデザインが好きなので、iPhone SEの2世代、3世代目は対象外。その当時としても既に 型落ちの iPhone12 辺りを検討しましたが、その大きさ故にやはりどうしても踏み切れません。 仕方無しに、バッテリー交換を検討した所、いつも出掛けるスーパーの入っているモールの一角に iPhone の バッテリー交換を請け負っている店がある事が判明。早速、対応してもらいました。またまた、純正では無いどこぞの国製かの交 換バッテ リーだったので、工賃込みで税込¥4,380 と極めてリーズナブル。それ以来、私の iPhone SE は何ら不自由なく元通り活躍してくれています。 因みに、先日その店の前を通り掛かったら、既に撤退した後でした。確かに、 あの時もカウンターはガラガラで、直ぐに処理して貰えまたものでした。ヤレヤレ。 では、AirPods もバッテリーを交換すれば良いのでは? …と検索すると、確かに可能ではあるようですが、Apple純正はともかく、非 Apple の業者でも両耳分で数千円掛かるようです。ワイヤード・イヤフォンが買えてお釣りが来ます。…という訳で、AirPods に関しては、この方法は断念。そして、この高価格にも関わらず数年で全く使い物にならなくなってしまうような製品の買い替え は、更に問題外。 事と左様に充電式バッテリーという代物は利用時間がそれなりに経過すれば「上がってしまう」という事が必至です。冬場は当 たり前の様に真冬日が続き、時には最高気温がー10℃という超真冬日とでも言いたい様な事もある場所に居を構 えている身とし ては、こんな事が明白 な中、EV などど言う危ない代物を使ってみたいとは思う程にバカではありません。  さて、話を戻して、お釈迦になった

AirPods の替わりに現在使っているイヤフォンはと言えば、AirPods

が来る前からお世話になっていた、JLab Audio 製のワイヤード・イヤフォン J4

です。 さて、話を戻して、お釈迦になった

AirPods の替わりに現在使っているイヤフォンはと言えば、AirPods

が来る前からお世話になっていた、JLab Audio 製のワイヤード・イヤフォン J4

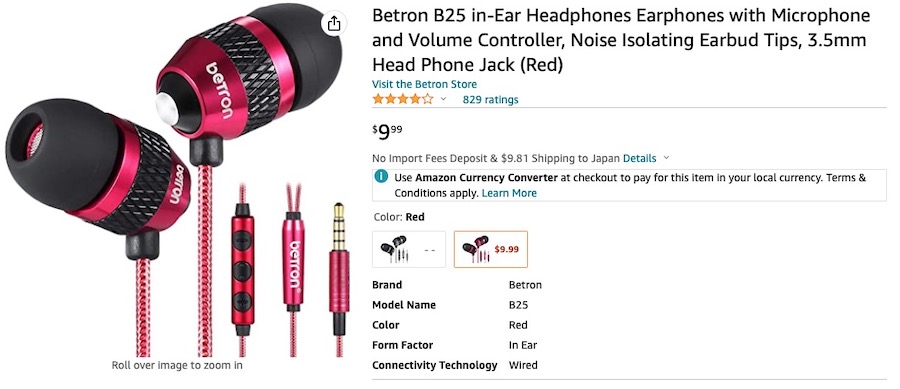

です。お気に入りだった JLab Audio 製イヤフォンの何代目かに当たる J4 を 最初に購入したのが 2012年。そして、2016年に2つ目の J4 を購入。コード周りが、際立ってヘビーデューティーな仕様と見立てただけあって、それ以来、結構な頻度で使い倒して来ましたが、1つ目は何と11 年目、2つ目で7年目に入っても問題無く使い続けられてこられました。これまで、使って来たあら ゆるワイヤード・イヤ フォンの中では、桁違いに長寿命だった事は間違いありません。 ところがつい最近になって、その11年選手にいよいよ引退の時が来た様です。使っていると、時々音が途切れる。プラグの根 元辺りをグニグニすると治る。明らかにプラグ付近で断線している気配です。 数年ぶりに Amazon.com のサイトに出向き、JLab Audio のイヤ フォンを検索。時代はすっかり変わっていて、JLab Audio でもメインはワイヤレス・モデル。ワイヤード・モデルもあるにはあるのですが、どうやらやる気は殆ど見られません。旧モデルを細々と売っているだけで、J4 の後継機種(コードがヘビーデューティーなタイプ)らしきものも見あたらず仕舞い。 しかし、その他のメーカーも含めて世の中ではワイヤレス・モデルが主流になっているお陰で、ワイヤード・モデルは押し並べ て、極めて安価になっていると言う事は見てとれました。数年前には概ね$40前後だった私の買うクラスのワイ ヤード・イヤフォン の相場は今では半額程度、せいぜい$20前後のようです。 そこで、何も JLab Audio に義理がある訳でも無いので、やる気が見えるワイヤード・モデルをあれこれ物色。Betron というメー カーの製品が良さげだったので、的を絞って品定め。B25というモデルを発注しました。 価格は本体が何と$14.99!、梱包&送料が$10.57のトータル$25.56、日本円 にして¥3,320でした。ちなみに、2016年に購入した JLab J4 は本体が$34.99、梱包&送料が$5.49のトータル$40.48、日本円にして¥4,941で した。昨年の円安が一服し円高基調に戻っていたのも幸いでした。  Enhanced bass performance なモデルという事でしたが、高音の再生も際立っていて、7年落ちの JLab J4 よりもずっとクリアな音質。コードもしっかりしていて、絡み難く、強度も十分に有りそうです。音楽鑑賞がまたまた楽しくなりそう。梱包&送料を除けば、日 本円換算で2000円にも満たない価格のイヤフォンとはとても思えません。恐らくソニーやパナソニックなどの1万円以上する 高級イヤフォンに遜色ない音質なのでは無いかと思います。 因みに、届いたパッケージに何故かユニオンジャックが描かれている事で気付いたのですが、Betron というのは英国のメーカーでした。 それにしても、以前も同様でしたが、同じ製品を Amason.co.jp で購入しようとすると、4千円代半ばになるというのはどうしてなんでしょう? 翌日配達されるから? |

|

|

"Piping Times"

のピーブロック関連記事リスト作成の際、最後の方では相当疲れが溜まっていて、かなり雑な作業になっていた事は自覚しているので、改めて最終号から遡って

誌面をチェックしつつ、あれこれの記事に目を通しています。

早速、2019年11月号に Betty Allan という人による "Ceol Mor" というタイトルの、非常にウィットに富んだ素敵な詩が掲載されていたのでリストに追加。その記事には、この詩が既に 1986年4月号に一度掲載されている事が書かれていました。そして、その時 Seumas MacNeill は「この詩は私が永年の中 で出会った中でのベストだ。」と紹介した由。 1986年はとにかく毎号毎号ピーブロック関連の記事が溢れ返っていたので「スルーしてしまったのも仕方ないな」と 反省しつつ、遅ればせながら、当時の1986年4月号の記事に 追記し ておきました。 一方で、33年後の 2019年にこの詩をこの時のエディターの Stuart Letfort に送ってきたのは、この詩の作者 Betty Allan の娘である、Madge Bray という女性。彼女はその時には名の知れたガーリック・シンガーとなっていた様です。そして、彼女が 2019年8月の "Piping Live!" のリサイタルで Allan MacDonald と共演した際のレポートが、2019年9月号に 掲載されている旨が紹介されていました。 パイプのかおり第50話で Allan MacDonald の "Dustirum" を詳細に紹介した際、アルバム9番目の曲 "A Lament" の解説の中で、キーニング(keening)に関する大変興味深い話が書いてありました。宗教会議に よって禁止され、今では廃れてしまったという「キーニング」に興味が湧きましたが、ただただ想像するより外はありま せん。ところが、なんとこのリサイタルでは、この Madge Bray らのシンギングによって、"Park Piobaireachd No.2" をキーニング付きで再現した事が報告されていました。また、"Lament for Mary MacLeod" のシンギングも…。ありがたい事に、文 中にはその演奏の一部を紹介した Youtube 動画のURLが記載されています。本当に、Allan MacDonald の活動からは目が離せません。 パイプのかおり第56話として、このリサイタルについ て詳報している "Piping Times" と "Piping Today" の両誌の記事を紹介します。 |

|

|

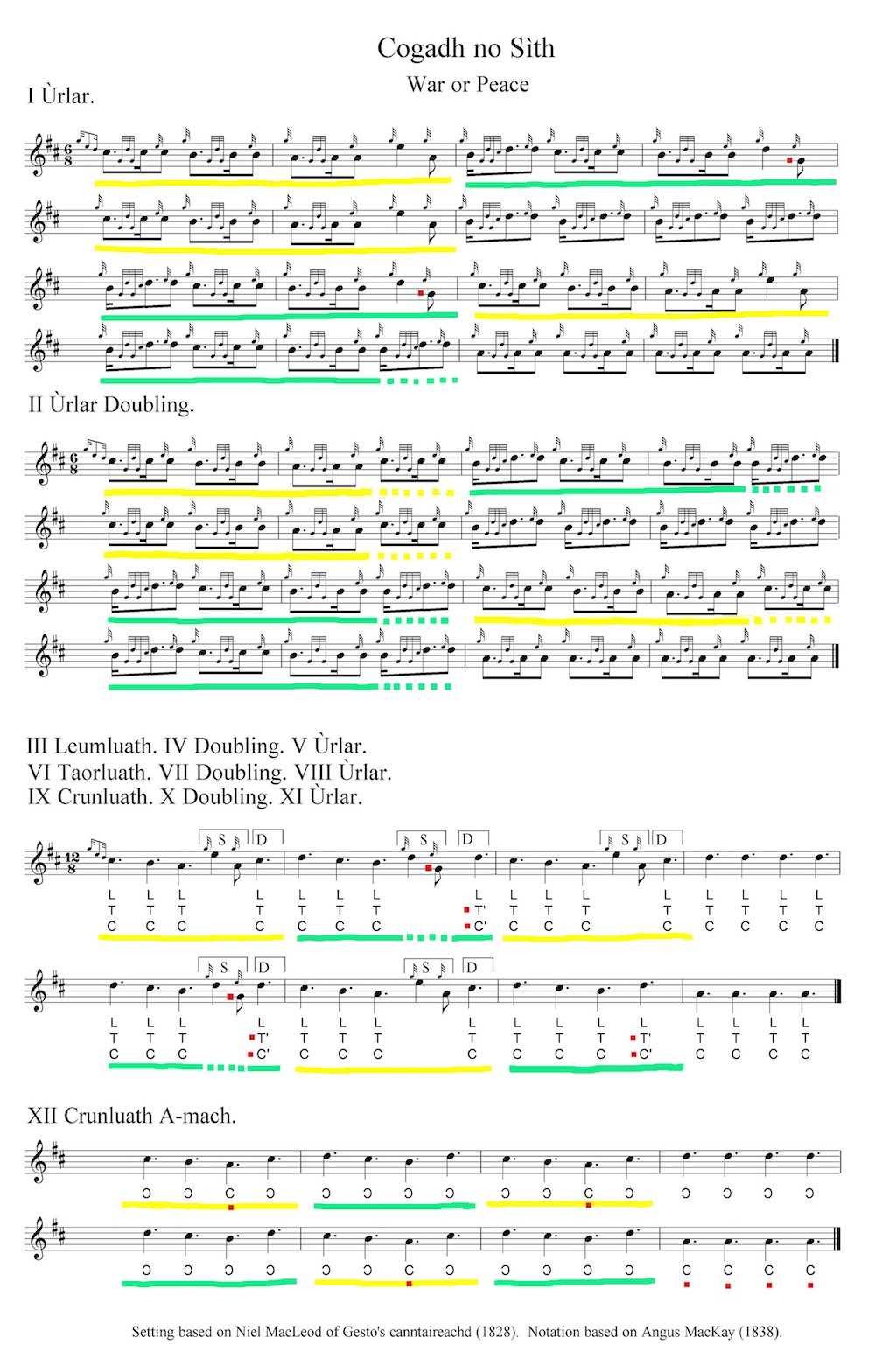

"War or Peace" については、この曲が PS

セットチューンになった 2011年に、1981年4月号

"Piping Times" の記事紹介に際して大いに盛り上がった後、2017年に Jack

Lee の極め付けの演奏動画に出会って、(個人的)興奮は頂点を迎えました。それ

から暫くは落ち着いていましたが、つい最近になって、数年ぶりにこの曲の目新しい解釈の演奏音源に出会い、久しぶり

に興味が再燃中です。

その音源とは、この所で遡って読んでいた過去の "Piping Times" の記事の中で出会いました。その記事は、2015年11月号、12月号、2016年1月号で 3回連載された "College of Piping Lecture 2015" に於ける Roderick Cannon の講演録。Roderick Cannon はこの年の7月号で逝 去が報じられているので、3月に開催されたこの講演が Cannon 大先生最後の講演という事になります。 "The music of John MacCrimmon – the ‘Gesto Canntaireachd" と題されたこの講演では、これまで余り詳しい解説に出会った事が無 かった Neil MacLeod of Gesto の人物像、そして、この人のカンタラックの特徴や Colin Campbell のそれとの相違点などについて、詳細に解説されています。翻訳ソフトに掛け ながらザッと読んだだけで、スーッと頭に入ってくる程の理解力は有りませんが、これまで知らなかった内容ばかりで、 大変興味深く読みました。 そして、この講演では、合間に当時の PS プレジデントたる Dr. Jack Taylor 御大が、講演で触れられている曲を模範演奏しています。その中の一つがこの "War or Peace" でした。 …と言っても、当然ですが紙でリリースされた "Piping Times" の誌面では、演奏風景の写真が挿入されているだけであって、実際の演奏音源が聴ける訳ではありません。ところが、そこは良くしたもので、この3回の記事は その後 2021年4月11〜13日 付けの Bagpipe News にデジタル化されてアップされた際に、写真の代わりに音源ファイルがアップされているのです。  Part1の最後にアップされている、Gesto

カンタラックに忠実に沿って表現されたという、この "War and Peace"

の演奏音源では、2つの点について、これまでに無い解釈による表現を聴く事が出来ます。

Part1の最後にアップされている、Gesto

カンタラックに忠実に沿って表現されたという、この "War and Peace"

の演奏音源では、2つの点について、これまでに無い解釈による表現を聴く事が出来ます。(→楽譜を参照しつつ読み進めて下さい/クリックで拡大) 一つ目は、Tarluath Doubling の後の3回目の VIII Urlar に於いて(ここだけ)、グリップのタイミングが変わっている事。 これは、もしかしたら Gesto カンタラックに忠実という事ではなくて、単に Jack Taylor 自身の解釈による表現のアレンジかもしれません。しかし、単調になりがちな延4回にも及ぶ Urlar の繰り返しの中で、ここだけに際立つ彩りが添えられた感じになり、思わず「おっ!」と耳がそば立ちます。 そして、もう一つ、そして最大級に重要なのは、Crunluath-a-mach の表現。 ご存知の通り、モダーンスタイルのピーブロックでは、Crunluath-a-mach は B、C、D のみです。しかし、パイプのかおり第39話で 紹介した様に、Simon Fraser に伝わっ ていたオールドスタイルでは、Low G、Low A、B、C、D というボトムハンドの音全部に於いて a-mach を演奏していた、という事が読み取れます。 しかし、実はその事については、その他でその様な演奏スタイルが有ったという解説がされている文章にも、そして、 もちろんその様な演奏事例にも一切出会った事がありません。「果たして、あの演奏スタイルは本当に存在したの か?」という微かな疑念が拭い切れなかったというのが、正直な気持ちでした。 ところが、Jack Taylor によるこの演奏音源で、遂にその様な表現を再び聴く事が出来ました。なんと、この演奏の XII Crunluath A mach バリエーションでは、赤ドットを付けた Low A も含めたこの曲のテーマ音全て(Low A、B、C、D)に於いて a-mach を演奏しているのです。つまり、このバリエーションは 100%が a-mach。そして、楽譜で示されている通りに、最後の最後に再び Urlar が演奏される事はありません。 実に、32連続にもなる Crunluath-a-mach を一気呵成に《爆奏!》して、突然終わりを迎えるこのパフォーマンスは、Jack Lee や Bill Livingstone による、B、C、D のみの 25回の Crunluath-a-mach と(Low A が4音続く)最終小節は通常の Crunluath となって締め括られるパフォーマンスの迫力を更に上回って、「パイパーの断末魔の叫び」を臨場感たっぷりに描き出している様に感じられます。鬼気迫る エンディング。 衝撃的です。 オールドスタイル恐るべし、といった所。ピーブロック探究の奥深さ、そしてその楽しさは尽きる事があ りません。 なお、Part3では、Gesto スタイルによる "Cille Chriosda" つまり "Glengarry’s March" の演奏音 源を聴く事が出来ます。オリジナルにも掲載されていた楽譜を見ながら、鑑賞してみて下さい。これもまた味わい深く楽 しむ事が出来ます。 |

|

|

2022年4月と11月のこのコーナーに書いた様に、積雪の無い時期の早朝に、ロード

バイクで国道をサイクリング(ヒルクライム)する事をほぼ日課にしています。《ほぼ》というのは、「天気が良い」

「特段の疲労感が残っていない」「交通量がさほど多く無い」という3条件が満たされていないと出掛けないから…。ス

トイックな運動フェチでは無いので、無理はしません。特に最後の条件は、GW

やお盆休み、秋の紅葉シーズンの週末には中々満たされません。そんなかんなで、日課といいつつ、シーズン中を平均すると実際には3〜4日に一回程度でしょ

う か。

ストイックな運動フェチでは無いとは言っても、そこは男の悲しい性。一応参考のためにストップウォッチでタイムを 計測するのですが、一旦走り始めると、どうしてもタイムが気になってしまいます。やれ、「前回より早かった」だと か、「新記録達成!」だとか…。 話は急に変わりますが、朝夕1時間ほどの電車通勤をしていた頃は、常に耳にイヤフォンを突っ込んで、音源再生機器 (カセットウォークマン→CDウォークマン→MP3プレイヤー→iPod→iPhoneと変遷)で、膨大な量のピー ブロック音源を漫然と聴きながら過ごしていました。つまり、毎日必ず最低でも2時間はピーブロックを聴き続けていた 訳です。 しかし、通勤から解放された現在の日常では、その様なシチュエーションが有りません。漫然とピーブロックを聴くと いう機会が無くなると、ある楽曲のそれまで気付かなかった側面、ある演奏のそれまで気付かなかった魅力に気付かされ る、という予想外の新たな発見のチャンスが減ってしまいます。その様なデメリットを感じるているので、最近は家に居 る時も、 《ながらアクション》が可能な時には、出来るだけ延々とピーブロックを流し続ける様、努めています。 一方で、サイクリングに出ると短くて40分、たまに峠まで行く時は1時間半ほどペダルを漕いでいます。(正確に言 うと、ヒルクライムの帰りのダウンヒルでは、一切ペダルは漕ぎませんが…。)この間にピーブロックを聴くのはどう か? これまでは、「折角、自然豊かな樹林帯の中を駆け抜けるのに、樹々を抜ける風の音、鳥のさえずり等を聴かずにサイ クリングするのは如何なものか?」と躊躇。それ以上に、後ろから迫り来る車やバイクの音が確認できないかもしれない という危機意識もあり、イヤフォンを耳に突っ込んだままサイクリングする事は、決して前向きな選択肢ではありません でした。 しかし、今年のサイクリング・シーズンに入った4月のある日、試しにイヤフォンでピーブロックを聴きながらサイク リングしてみました。そうした所、車やバイクの音というのは、音楽とは全く別物なので、近づいて来た際には、直ぐに 気付く事が判りました。そもそも、私がサイクリングする早朝には、殆ど車は走っていません。出くわしたとしても、ほ んの数える程でしかないのです。(ただし、サイクリング中に注意しなくてはならない、自転車の異常を察知するのが遅 れるのは懸念されます。) そんな訳で、それ以来、サイクリングする際には、必ずピーブロックを聴く様になりました。この行為、以前に通勤電 車の際にしていた行為と同じ様に見えますが、実際には大きな違いがあります。前者はある一定のリズムで身体を動かし ながらピーブロック を聴く。後者は身体はじっとしたままピーブロックを聴く、という違いです。 ピーブロックの楽曲には、Donald Mor MacCrimmon 作の "MacLeod Salute" に代表される、いわゆる "Rowing tune" と呼ばれるジャンルの曲があります。ハイランドに多々有る入江や湖(つまり Loch)を横切って移動する際など、ボートを漕ぐ時にオールのリズムを保つのに適した曲です。 それらの曲が、サイクリングのペダリングのリズムとマッチするであろう事は、大方想像がつきます。しかし、それら の曲でなくても、ピーブロックのバリエーションは、概ね一定のリズムでの繰り返しが続く箇所が多いので、ピーブロッ クを聴きながらのサイクリングは極めて楽しいという事に気付きました。 ヒルクライムのペダリングは、その時々の勾配やカーブの曲率、その時点での脚力によって最適なギアを選ぶので、 折々リズムが変わります。しかし、気付くと、その時に耳から入ってくる曲のリズムにペダリングが絶妙にマッチ していて、やたらと気分がハイになる事が多々あるのです。また、ある時は、聴いている曲に合わせて通常 以上にペダルに力が入る事も…。 ピーブロックを聴きながらヒルクライムするもう一つのメリットは、タイムが気にならなくなる事。その時々の曲に合 わせてペダリングするので、タイムを気にせず、以前よりもずっと《のたりのたり》とヒルクライムする様になった気が します。ところが、極めて興味深い事に、曲のリズミに載せられてヒルクライムしていると、意識しなくても却って良い タイムが出てしまう、という事もあるのです。 正に "Rowing tune" ならぬ、"Pedalling tune" といった所でしょうか。 また、これまで余り気付かなかった特定の曲のリズミカルな曲調の魅力に気付く事もあります。パイプのかおり第57話の中で、JKS Frater が「リズムそのものが魅力的な曲」として名を挙げていた Iain Dall MacKay による "The Blind Piper's Obstinacy" などはその典型例。たまたま、その時のペダリングがこの曲のリズムにマッチし たりすると、実に楽しく感じられ、思わずペダリングに没頭してしまいます。Iain Dall MacKay の曲と言えば、"Unjust Incarceration" もまた、ペダリングに絶妙に合いそうだという事は、直ぐに思い浮かぶ所でしょう。この曲など、普通に聴いている分には、バリエーションの繰り返しが少々単 調に感じられるかもしれませんが…。 その他にも、お馴染みの曲のバリエーションが、妙にペダリングにマッチしていたりして、長年聴き親しんで来た曲の また別の側面に、新たに気付く事が多々あります。 しかし、約250曲、総テイク数1,300を超す私のピーブロック音源の中には、どうしてもサイクリングに適して いない曲や、音質の酷い音源など、スルーしたい音源も時折出てきます。また、収録されている音源は、録音状態によっ て音量が微妙に異なるので、曲によっては音量を調整したい場合も…。 電車の中であれば、iPhone を弄って画面をタップすれば良いのですが、流石に自転車のハンドルを握っている最中はそうはいきません。さりとて、先 日、購入した Berton B25 はコントローラーが付いていないタイプだったので、耳から下がったワイヤーを弄っても何も出来ません。そこで、サイクリング用にコントローラー付きのイヤ フォンを再度購入する事に…。 前回と同様、Amazon.com で見繕います。幸い同じ Berton B25の マイク&コントローラー(音量調整、スタート&ストップ、曲送り)が付いたタイプが、何故か前回購入した物よりも更 に安価な $9.99!と何と $10を切っています。そのかわり送料が $11.44と アイテムの価格超え。それでも、合計して$21.43、日本円にして ¥2,903 と3千円切りで購入できました。前回、2つまとめて購入していたら、送料が半分になったので更にお安く手に入った事 でしょう。因みに、Amazon.co.jp ではこのアイテムを現在 ¥3,565で 販売中。つまり、入手まで1週間待つ事で 662円節約になったという訳。 日米共に何故かボディが黒のモデルは品切れで、赤(&黒)モデルしか入手できません。しかし、息子のお下 がりのビアンキはフレームカラーが謂わゆるビアンキ独特のチェレステカラー(青緑色)ではなくて、赤&黒カラー。ヘ ルメットも合わせて赤&黒カラーを使っているので、耳から覗くイヤフォン本体とコードが赤いのは、色合いがシンクロ していて却って好都合。良い気分でサイクリング出来そうです。   以上、ピーブロックを聴きながらサイクリングする事で見えてきた、ピーブロックの新たな楽しみ方に関する報告でし た。 |

|

4

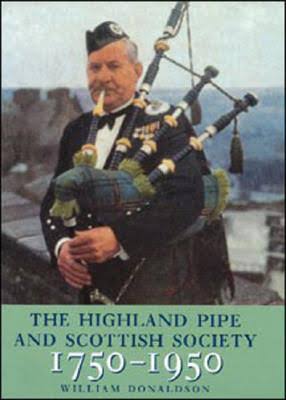

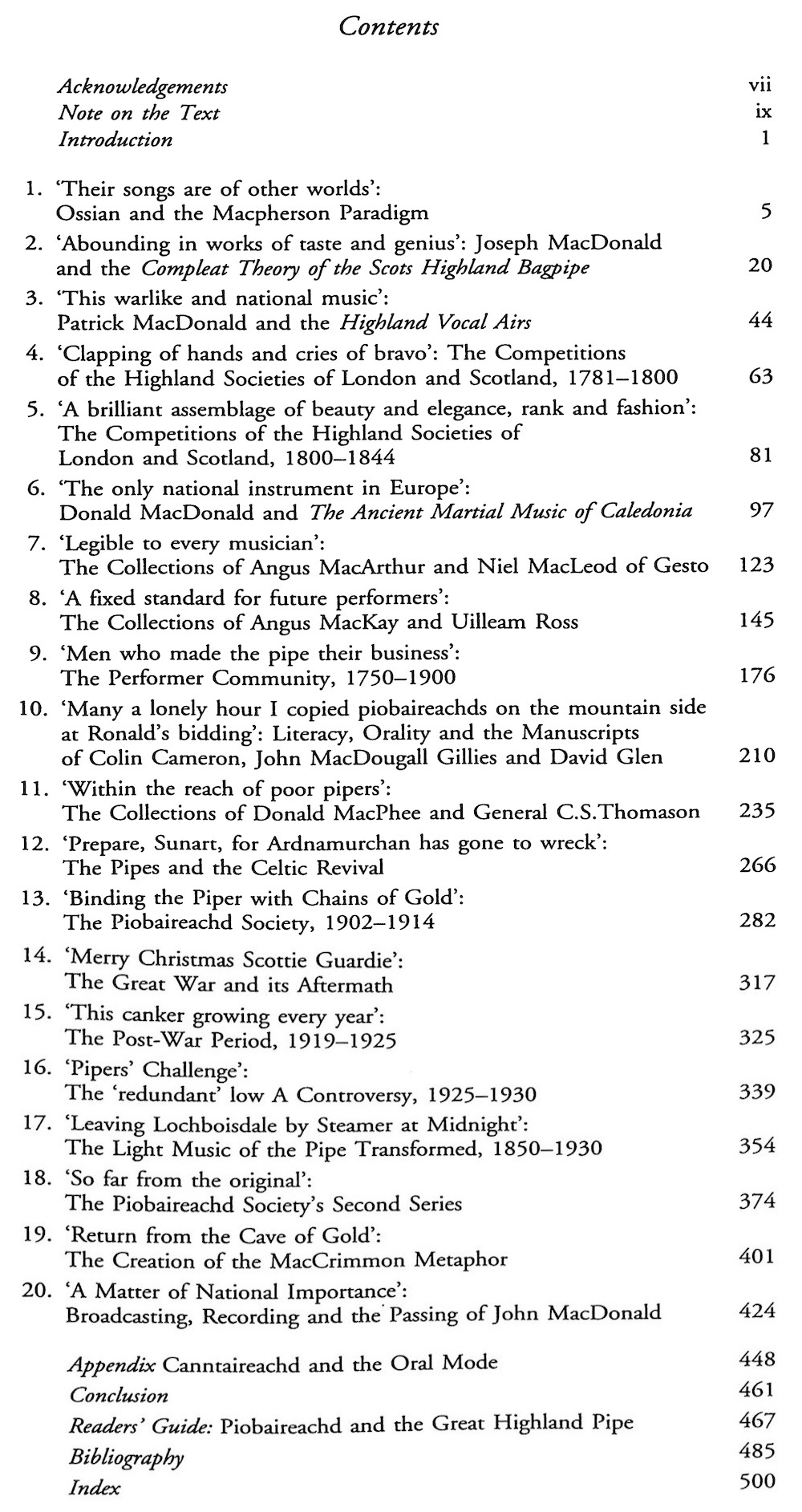

月にパイプのかおり第57話をアップして以来、ここ暫くの

間、新たなネタがアップできていません。その理由は、この 本を読み耽っていたからです。 4

月にパイプのかおり第57話をアップして以来、ここ暫くの

間、新たなネタがアップできていません。その理由は、この 本を読み耽っていたからです。2000年春にリリースされたこの本、当然ながらタイトルだけでも必読と判断。直ぐに入手しました。例によって自身が表紙裏に記した日付から、購入日は 2000年5月26日と知る事ができます。そして、直ぐに読み始めたのでしょう、あちこちに黄色のマーカーは引かれ ています。しかし、ハードカバーで500ページを超えるボリュームにして、200年間を概観する膨大な資料の塊。途 中であえなく討ち死した様で、その内容について、殆ど記憶がありません。 せっかく購入した事でもあるし、内容的にも読んでおいて損はなさそうな本なので、これまでも、「いつかは読破しよ う」と思わない訳ではありませんでした。しかし、老眼である上に、そもそも英語読解力が貧弱。今更ながら英語で書か れた少々難解な内容の《紙の本》に、根を詰めて目を通すという意欲はなかなか湧いてきません。そんなかんなで《積 読》のままに23年が経過してしまいました。  ところが、昨年秋以降、デジタル化された "Piping

Times" の記事をあれこれ読 む

中で、この本の内容があちこちに引用されている事に気付きました。特に、David Murray

の記事に引用されているある記述には大きな衝撃を受け、「これは、どうしても不退転の決意でこの本に臨まなくてはならない。」と言う気持ちにさせられまし

た。そこで、ここ1ヶ月ほど、日々眼をしょぼつかせながら、久しくしていなかった辞書(もちろんデジタルですが)を

引きつつ、読書に励んでいた、という次第。 ところが、昨年秋以降、デジタル化された "Piping

Times" の記事をあれこれ読 む

中で、この本の内容があちこちに引用されている事に気付きました。特に、David Murray

の記事に引用されているある記述には大きな衝撃を受け、「これは、どうしても不退転の決意でこの本に臨まなくてはならない。」と言う気持ちにさせられまし

た。そこで、ここ1ヶ月ほど、日々眼をしょぼつかせながら、久しくしていなかった辞書(もちろんデジタルですが)を

引きつつ、読書に励んでいた、という次第。右の目次(クリックで拡大)にある様に、200年間を20章に分けて、事細かに描いた本なので、全てを一気に読ん だところで、どうせ読んだ端からどんどん 忘れてしまうでしょう。David Murray が引用していた部分が含まれる章を中心に、どうしても目を通したい章だけをセレクトして、どうにか読み切ったところ です。 そして、その内容の深刻さに、これはどうしてもその章だけでも日本語化すべきだという思いに至りました。私はこの 種の文章は英語で読んだだけでは、細部まで十分には理解できません。そして、読後は時間と共にその内容が頭から抜け てしまいがちだからです。 さて、紙の印刷物を日本語化するにはデジタル図書と違って少々手間が掛かります。でも、最近すっかりお世話にな りっ放しの翻訳ソフト DeepL では、PDFファイル(文字認識化の必要性も無し)をドラッグ&ドロップするだけで、あっという間にテキストを抽出して翻訳してくれます。 そこで、久しぶりに ScanSnap SV600 を引っ張り出してきて、誌面をスキャン。日本語化したい章の PDFファイルを作成して、現在粛々と翻訳作業中です。該当の章の量は27ページですが、例によって翻訳結果がそのまま使える訳ではありません。また、や はり 英語で読ん だ時よりも、理解が数段深まるので、慌てず急がずじっくりと中身を噛み締めながら、熟読しつつ翻訳作業そのものを楽しんでいます。パイプ のかおり第58話としてアップできるまでには、まだ少々時間が掛かりそうですが、乞うご期待! |

|

|

2016年4月12日のこのコーナーに書いた様に、私

は基本的に「気に入ったものは出来るだけ長く使いたい」人です。2015年に購入したレンジ・ローバー・イ

ヴォークは今年で8年目。2016年に揃って更新した iPad Pro 9.7

inch、iPhone SE は7年目に入りました。イヴォークは先代ボルボの

例からしても、あと何年先になるかは定かではありませんが、自身が所有する最後の車として免許証返納する時まで乗り

続ける車になるでしょう。iPad Pro

も今は建物周りに取り付けてある防犯カメラのモニターとして使っている程度なので、性能的には何ら不自由を感じる事も無く、まだ暫くは使い続ける事になり

そうです。

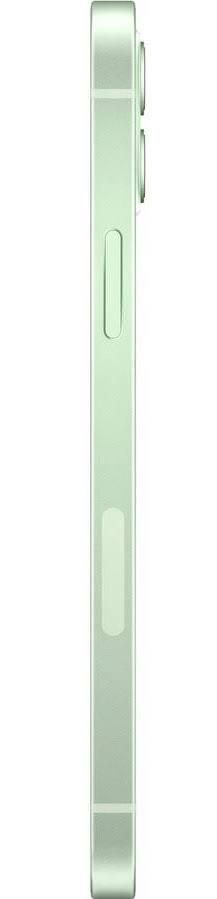

一方で、一年毎にニューモデルが登場するサイクルの目まぐるしい iPhone については少々様相が異なります。我が iPhone SE 1st Gen. と同時期にリリー スされたメインストリームのモデル(iPhone7)は、7年の時を経て最新モデルは順当に iPhone14 に。更に、この(2023年)秋には 15 のリリースを控えている状況。SE についても、1st Gen. リリース4年後の 2020年に 2nd、 更にその 2年後の 2022年には 3rd がリリースされ、私の機種は今では 3周遅れ。iOS も既に最新バージョンの対象外で、一世代前の iOS15 で ストップです。 …とは言っても、7年落ちの SE とて普段使いに特段の不便を感じる事も無く、新機種に買い 替えしようという気には中々なりません。その理由の一つ、というか最大の理由は、iPhone SE 1st Gen. のサイズ感です。持った片手の親指が全てのアイコンに届いて操作が出来るという事は、初代 iPhone の時から私が拘る使い易さの基本の基。iPhone 4S からの機種変更で悩んでいた 7年前と同様に、新しい機種が出る度に肥大化する iPhone は、私好みのこの最適サイズ感からどんどん遠のいて行くばかりです。 しかし、世の中のスマホ活用に関する IT社会の進歩は留まることはありません。 現在、我が家は最寄りのコンビニが14km程離れている程、極めて辺鄙な場所に暮らしています。ですから、食材の 殆どはそれぞれ週一回の生協と宅配で賄っており、その他の品々も Amazon で注文すればほぼ翌日に配達されるので、買い物に出掛けるという事は殆どありません。最も多い外出は運転の出来ない妻の通院のアッシー君と自身の通院とい う、如何にも高齢者夫婦ならではの日常生活。通院の帰りには、処方箋薬局が併設されている、最寄りのコンビニよりも 更に 1kmほど下ったところにある JA の食品スーパーに寄って、処方薬を受け取りついでに、主に焼きたてパンなどを購入する程度。 その JA スーパーのレジはど田舎にしては進んでいて、2年ほど前からセミ・セルフレジになりました。商品の値札読み取りはレジ係が行い、支払いは客自身が各レジに 2台づつ設置された支払い専用の機械で行う形式。こんなど田舎でレジをセミ・セルフにしたの は、お客さんたちが支払いの際に現金を使う、それも、ほぼ全員が紙幣を出した後に財布の中のコインを弄って支払いを するのでやたらと時間が掛かるからだ、と言う事は推して知るべしです。超速で値札を読み取って商品を処理した凄腕の レジ係が、支払いの段になるとお客(殆どはおばちゃん)がお金を用意するのを、後ろに並んで待っている客(私)のイ ライラ をひしひしと感じつつじっと立って待っている、というシーンを散々目にしてきたので…。セミ・セルフレジになってか らも、多くのおばちゃんたちは相変わらず支払機に対峙して、財布を弄り紙幣とコインを投入して支払いをします。その 横で、どんなに少額でも必ずクレカで支払う自分は、一歩先に隣の支払機に向かっていた先客を追い越して支払い 完了する、というのがお決まりのコースになりました。 ところが、1年ほど前から、荷札の読み取りが終わった後、客がとり出したスマホの画面をレジ係が読み取り機でス キャン。客は何事も無かったかの様に支払い機を素通りして商品袋詰め台に向かう、というシーンを目にする様にな りました。最初は意味が分からず、「何であの客は支払いしないのだ?」と、鳩豆状態だったのですが、ある時に、それ こそが最近流行のスマホ(QRコード)決済なのだと気付きました。いや〜、ど田舎の平均的おばちゃんにクレカ支払い で先んじていい気になっていた自分は、いつの間にか着実に浸透しつつある最先端の支払い方法にすっかり取り残されて いたのだ、という現実を否応なく突き付けられた次第。  いよいよ年

貢の納め時と判断。後継機種の購入を真剣に検討し始めました。実は、 2022年の段階で既に後継機種は iPhone12

mini と決めていました。SE 3rd Gen. では無いの

は、単純にデザイン。SE は 2nd & 3rd 共

に 1st とは異なり、角の丸まったラウンドシェイプな本体デザインを採用。以前所有していた

4S、そして その次の 5S までの iPhone

は角のあるスクエアシェイプを採用していましたが、2014年リリースの iPhoen6 以降はラ

ウンドシェイプを採用しています。 いよいよ年

貢の納め時と判断。後継機種の購入を真剣に検討し始めました。実は、 2022年の段階で既に後継機種は iPhone12

mini と決めていました。SE 3rd Gen. では無いの

は、単純にデザイン。SE は 2nd & 3rd 共

に 1st とは異なり、角の丸まったラウンドシェイプな本体デザインを採用。以前所有していた

4S、そして その次の 5S までの iPhone

は角のあるスクエアシェイプを採用していましたが、2014年リリースの iPhoen6 以降はラ

ウンドシェイプを採用しています。私はこのラウンドシェイプが嫌いです。何故嫌いかというと、手にした時の収まりが悪い、サイドの各スイッチを押す 感触が悪い、等々、手の中で落ち着きが感じら れないのです。もちろん、ごく個人的な感覚ですが…。 メインストリームのラウンドシェイプはその後、2019年リリースの iPhone11まで続き ます。その間に、唯 一、スクエアシェイプを採用してリリースされたのが、2016年の SE 1st Gen. だったのです。私が4S の次の機種を SE にした理由の1つ目はそのサイズ感。そして、2つ目がその当時、iPhone シリーズの中でこの 機種が唯 一のスクエアシェイプである事でした。 2020年春リリースの SE 2nd Gen. は、その当時のメインストリームに倣ってラ ウンドシェイプでリリースされました。一方で、メインストリームの方は半年後の 2020年秋リリースの iPhone12か らスクエアシェイプに回帰。その流れは 2021年秋リリースの iPhone13でも踏襲された にも拘らず、その半年後の 2022年春リリースの SE 3rd Gen. は、メインスト リームの流れではな く 2nd Gen. のラウンドシェイプを引き継いだのです。  この時点で、

私の SE の後継機種は SE 3rd Gen. では無く、スクエアシェ

イプを採用しているメインストリームにする事に決めました。iPhone 12には SE

3rd Gen. よりもコンパクトな、サイズ感的に辛 うじて許容できる mini と

いうタイプが誕生したので、これで決まりです。この mini サイズは 2021年の iPhone13

に も踏襲された上に 12mini も価格を下げて継続販売される事に…。最新の性能を求めて

いる訳 では無いので、後継機種候補は iPhone12mini のままです。ただ、状況はまだ

さほど切 迫していなかったので、2022年 秋に iPhone14 が

リリースされたら、更に価格が下がる事を期待しつつ、拙速に手は出す事はしません。 この時点で、

私の SE の後継機種は SE 3rd Gen. では無く、スクエアシェ

イプを採用しているメインストリームにする事に決めました。iPhone 12には SE

3rd Gen. よりもコンパクトな、サイズ感的に辛 うじて許容できる mini と

いうタイプが誕生したので、これで決まりです。この mini サイズは 2021年の iPhone13

に も踏襲された上に 12mini も価格を下げて継続販売される事に…。最新の性能を求めて

いる訳 では無いので、後継機種候補は iPhone12mini のままです。ただ、状況はまだ

さほど切 迫していなかったので、2022年 秋に iPhone14 が

リリースされたら、更に価格が下がる事を期待しつつ、拙速に手は出す事はしません。ところが、何とその秋の、iPhone14 のリリースに伴い、継続販売される iPhone12 は普通サイズのみとなり、mini サイズカタログから消えてし まったのです。iPhone14 には mini は設定されなかったので、mini サイズは 13mini だけに…。 そのような経緯を踏まえて、今年に入って何となく SE 後継機種を検討し始めた時、「何も新品にこだわる事も無いな。」と考えるようになりました。「世の中には、7年間使ってきてボロボロの SE 1st Gen. よりも、段違いに良いコンディションの中古品が沢山出回っているはずだ」と…。 そこで 6月中旬のある日、地元の中古 iPhone 取扱店に出向き品定め。有りました、有りました。古くは初代 SE と同じ 2016年にリリースされた iPhone7 辺りから、最新の現行 iPhone14 ま でゾロゾロ…。お目当ての iPhone12mini もスト レージ 64GB、128GB、256GB の各グレードについて、各色ピカピカの中古品が取り揃えられています。もちろん、価格もリーズナブルな中古品価格。どこか拍子抜けする程の品揃えです。余 りの呆気なさに、「これなら、欲しい時にいつでも買えるワイ」と思うと共に、9月中旬であろう iPhone15 の発表後の方が、価格が更に低下するのではなかろうか?という浅ましい魂胆も湧き、購 買意欲が一気に萎えて一旦店を後にしました。 それからほ ぼ2ヶ月後の8月中旬、(ボルボのブレーキランプが点灯しなくなったと同様に)我が iPhone SE 1st Gen. にウォーニングランプが点灯し始めました。何の前触れも無 く SIM カードを認識しなくなるトラブルです。その度、再起動か SIMカードの抜き差しをすれば戻るのですが、何度か続くと流石に「いつかリカバーしなくなるのでは?」と、不安になります。  新型

iPhone の発表を待つ余裕は無くなりました。今度は本気で購入すべく先日のお店を訪ねます。 新型

iPhone の発表を待つ余裕は無くなりました。今度は本気で購入すべく先日のお店を訪ねます。ここでデジタル機器の相場の変化の激しさを実感。なんと、新型の発表を待つま でもなく、この2ヶ月の間に更に価格が低下していたのです。前回目星しを付けていた iPhone12 mini 128GB 53,880円(税込58,168円)が 52,800円と1,000円値下げした上に、何故かレジでの決済時には更に10%引きの 47,520円(税込み 52,272円)と、2ヶ月前よりも 6,000円も安価。 どうやら、新型の発表後には3周遅れになって更に値下げせざるを得なくなるのが明白なので、その前にできるだけ売 り捌こうという魂胆 のようです。その証拠に、前回よりも明らかに在庫は減っていました。幸いな事に、希望していたストレージサイズと色 (グリーン)の組み合わせの個体が1つだけ(前回は3つ在庫)残っていたので、迷う事なくそれをチョイス。恐らく、 新型の発表を待っていたら、希望の組み合わせはゲットできなかったでしょう。 中古の携帯電話を購入するのは初めてでしたが、大袈裟な箱、今更要らぬ充電器やケーブルなど一切無しに、でも、到 底中 古とは思えないピカピカの本体だけを、プチプチ緩衝袋に素っ気なく入れられた形で受け取る行為は、極めて簡便 で良いものだと感じました。 帰宅後、早速 iPhoneSE のデータを12mini に移行。ここでここ 数年間の iOS の進化を実感しました。自分は、iMac に取り込んだ新たな音源を iPhone に同期する際、同時に iMac に iPhone の完全バックアップをするように設定しているので、月に一回程度はバックアップを取っています。ですから、新しい iPhone を入手した時にはその iPhone と iMac を ケーブルで繋いで、データを復元するのが常套手段でした。ところが、最近はより手軽なデータ移行の方法として、ク イッ クスタートという手法がお勧めだと…。いくつかの手順を踏んで新旧の iPhone を並べて置くだけで無線でデータが移行できるとの事。試してみると、確かにその通りで、あっという間に諸処のセッ ティングも含めて新旧のデータが完璧に移 行。ネット情報としては「LINE のトーク履歴は別途バックアップ&復元が必要」という解説されていましたが、結果的にはその必要すら無し。最後に SIMカードを差し替えて、いとも簡単に移行完了しました。 SIMフリーが一般的になる以前、スマホショップの店頭で延々と要らぬ説明を受け「アクティベーションがどうたら こうたら」と、1時間以上拘束されていたあの時間は一体何だったんだ?という思いに至ります。 ただ、後日判明した SIMカードに関するトラブルが一つ。それは、何故かインターネット共有、つまり、デザリングが出来ない事。共有しようとすると、「このアカウントでイン ターネット共有をオンにするにはドコモに問い合わせてください」というメッセージが出てそれ以上進めません。 ネット でこのメッセージを検索すると、機種変更後、SIMカード挿入後の初期設定として、各キャリアの「APN構成プロ ファイルをダウンロードして設定する」必要があるという事。APNというのは「アクセス・ポイント・ネーム」の略。 「携 帯 電話網からインターネットへ接続する際の中継地点(ゲートウェイ)の役割を果たすもので、キャリアごとにインター ネットに接続できる中継地点が異なるため、その中継地点をスマホに教えこむための設定がAPN設定」と、詳しい説明 。契約しているキャリアのサイトの指示に従って事なきを得ました。 新しい iPhone を手にして、そのハードウェアとしての進化を最も実感したのは、MagSafe 充電システム。iPhone にワイヤレス充電機能が装備されたのは、2017年の iPhone8以 降との事ですが、iPhone12か らは更に MagSafe という、iPhone 本体と充電器とを磁力でピタッとくっつける仕組 みが導入されています。 iPhone を持ち帰ってから直ぐ、Amazon でスタンド式の MagSafe 充電器を見繕って注文。12mini がアクティブになった翌日から早々に使い始 めたのですが、これが実に便利。iPhone スタンドは以前から多々存在しましたが、それなりに重さもある iPad と違って、小型軽量で基本的に縦置きで設置する iPhone は、スタンドに置いても中々落ち着いてくれないのが常でした。しかし、MagSafe 充電器を仕込んだスタンドの場合は、iPhone 本体が磁力でピタッと固定されるので、びくともしません。そのステディな感覚が実に好ましい限り。充電中でもコードがブラブラしていないのも良い所です。  もう一つ、ハードウェアの進化を実感させられるのは、イヤフォンジャックが無い事。iPhone で は、2016年秋りリリースの iPhone 7からイヤフォンジャックが廃止されています。つま り、2016年春リリースの SE 1st Gen. は最後のイヤフォンジャック搭載機種で  もありました。まあ、自分自

身も含めて、世の中はその時点で既にワイヤレス・イヤフォンの時代に突入していたし、以前から Apple

では機器の端子類を最新の物だけにシンプルにして行くのが定石なので、まあ、当然と言えば当然の話。 もありました。まあ、自分自

身も含めて、世の中はその時点で既にワイヤレス・イヤフォンの時代に突入していたし、以前から Apple

では機器の端子類を最新の物だけにシンプルにして行くのが定石なので、まあ、当然と言えば当然の話。しかし、今年2月の日記に書いたとおり、私は既に AirPods とはお別れしています。…ので、" Lightning - 3.5 mm ジャック 変換アダプター" という、余分なパーツを一つ購入せざるを得ませんが、まあ、これは仕方のない事。このパーツさえ有れば、充電に Lightning コネクターを使う事も無くなった現在の状況では、特段の不自由を感じる事はありません。 さて、ソフトウェア(と一部ハードウェアも関係する)の進化を享受するために、スマホで決済する体制を整えます。SE 1st Gen.(iOS15)もウォレット機能は備えていたので、クレカを登録して ネット上の決済に使う事は出来ましたが、(決済用の)通信機能が備わっておらず、店頭等の端末にかざしてクレカで支 払いす るタッチ決済 は出来ませんでした。PayPay、LINE Pay 等の QRコード決済については、それぞれのアプリを入れれば可能だったとは思いますが、そもそも使用機会が極めて限られている上に、支払ったお金の引き落とし 先の紐付け、あるいは後払いの手続きなど、煩わしい準備をするのが面倒で、これまでその体制を整えてはいませんでし た。 一方、現行の iPhone であれば、ウォレットに事前にクレカ等を登録するだけで、Apple Pay というシステムで、タッチ決済が可能です。早速、手持ちのクレカを登録。ところが、勇んで店 頭で決済しようとすると、なんとクレカのタッチ決済(カード及びスマホ双方共)に対応している端末を備えているお店 が少な過ぎる。最も頻繁に訪れる(…といっても、1週間〜10日に一度程度ですが)JAスーパーのセルフレジも、 ガソリンスタンドのセルフレジも対応していません。両方とも、PayPay 等のスマホ(QRコー ド)決済には対応しているのですが…。 仕方無しに、PayPay のアプリをダウンロードして準備し始めた所、なんと、つい今月(8月)1日から、紐付け出来るのは PayPay 名義の(クレジット)カードのみとなり、他社のクレカを新規に紐付けする事が出来なく なって いました。事前にクレカを紐付するには、新 たに PayPayカードを作らなくてはなら ない訳。 手持ちのクレカを出来るだけ最小限にしようとして いる自分としては、それは御免被ります。 この理不尽な扱いについて色々調べて行くと興味深い事が判ってきました。PayPay は 2018年〜2019年にかけて、膨大な資金を投入して大胆なキャッシュバック・キャンペーンを繰り返し、一気に顧客獲得に出て、その目論見を達成した訳 ですが、他社クレカに手数料を払い続ける現在のビジネスモデルでは、そもそも黒字になり得ないのは明白との 事。その為、今年に入ってからは、顧客を自身の経済圏に囲い込み、かつ、黒字化を目指す為、付与するポイントの削 減、手数料のアップ、紐付け先を自前のクレカに限定する、といった諸処の改悪を連発し始めた由。2023年はス マホ(QRコード)決済サービスの転換点(メリット大幅減)になっている様です。 一方で、VISA や Master Card といった既存のクレジット カード発行元(銀行)は、無線通信機能を仕込んだプラスチックカードを発行し、ポイントも多く還元して、クレカによ るタッチ 決済を一気に広めようと攻勢に出ている様子。更に直近では、カード自体によるタッチ決済よりも、Apple Pay 等のスマホに仕込んだクレカによる、スマホタッチ決済の方がポイント還元率が高い、という状況になっています。スマホ決済の世界に於いて、クレジットカー ド業界の逆襲が始まっている様です。 世界を広く見渡せば、公共交通機関の改札口など含めて、クレカのスマホ・タッチ決済が最も普及しているとの事。日 本はこれまで、様々な IT システムに於いて、先頭を走っているつもりだったのが、気付くと一周遅れだった、というガラパゴス状態に陥るケースが多々ありましたが、今回もどうやら同 様な結末になりそうな気配が濃厚です。 私の住んでいる場所でも、徐々にスマホ・タッチ決済が可能な機器が増えて行く事を期待しつつ、今暫くは、財布から プラ スチック・カードを無くせない事を呪う日々が続きそうです。 ちなみに、新しい iPhone12mini を使って、私が今日まで唯一タッチ決済できたのは、140円のお茶のペットボトルを、自動販売機の ID 支払いで購入した時だけです。 |

|

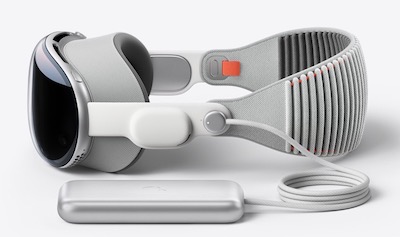

9月13日朝起きてから直ぐに、その日の未明(現地時間9/12)に開催された

2023年秋のアップル・イベントのビデオを閲覧しました。アップル・イベントのチェックは言ってみれば習慣とも言うべき物。Apple

Vison Pro が発表された6月の WWDC

に比べれば、さほど気合を入れて臨んだ訳でも無く、言うなれば単なるルーティン行動。

9月13日朝起きてから直ぐに、その日の未明(現地時間9/12)に開催された

2023年秋のアップル・イベントのビデオを閲覧しました。アップル・イベントのチェックは言ってみれば習慣とも言うべき物。Apple

Vison Pro が発表された6月の WWDC

に比べれば、さほど気合を入れて臨んだ訳でも無く、言うなれば単なるルーティン行動。冒頭で、世界各地の数人(いきなり日本人のオヤジが出てくる)が誕生日を祝ってもらうエピソードが出てきます。 「楽しそうで良いですね〜、ワカッタワカッタ、それがどうした…?」と、日頃、誕生日など祝ってもらえていない身と して、少し僻んで見ていると、何と、その人々は皆、Apple Watch によって命を救われた人々との事。「Apple Watch が無ければ、この人たちは誕生日を迎えられていなかった。」と…。そして、各人が如何に  して命をながらえた

かのエピソードが紹介されます。 して命をながらえた

かのエピソードが紹介されます。ウェ〜ン…。意味が解って、途端に涙腺が緩みました。 その話を、朝食の時に奥さんに話した所、「正に自分達にもこの様な機器が必要だね…」と、意見が一致。今年の我々 2人の誕生日(9/13を挟んで1ヶ月違い)祝いとして、お揃いで最新の Apple Watch をセルフプレゼントする事 になりました。 善は急げと、昼過ぎには二人共オーダー完了。手配が早かったので、9/22の発売日当日に配送される事に…。  話は戻って6月の WWDC で発表された Vision Pro

には度肝を抜かれました。「アップルが

VRゴーグルを発表するらしい。」との事前情報に、「何で今更…?」と、殆ど期待もせずにイベントのビデオを観たのですが、登場したのは、単なるVRゴー

グルなどでは全く無くて、《空間コンピューティング》という概念を提示する、正に革命的な機器。

話は戻って6月の WWDC で発表された Vision Pro

には度肝を抜かれました。「アップルが

VRゴーグルを発表するらしい。」との事前情報に、「何で今更…?」と、殆ど期待もせずにイベントのビデオを観たのですが、登場したのは、単なるVRゴー

グルなどでは全く無くて、《空間コンピューティング》という概念を提示する、正に革命的な機器。《パーソナルコンピューティング》という概念を切り拓いた最初の Macintosh が1984年に登場した時、そして、《モバイルコンピューティング》という概念を切り拓いた iPhone が2007年に登場した時と同じ様な著しい興奮を覚えました。 最初の Macintosh がそうであったように、当初は一般人の手には到底届かない価格で登場しましたが、いずれ何年かしたら、Pro の名を外した Apple Vision も登場するでしょう。そして、気が付けば《空間コンピューティング》という概念が、ごく当たり前の世界となっているのではないでしょうか。 自分が10年後にもまだ頭がさほどボケてなくて、かつ、身体(眼とか指先とか)は少々弱りつつも生きながらえてい たとしたら、この《空間コンピューティング》が欠かせなくなっている状況が、容易に想像できます。  そのような意味で、今回の Apple Watch

シリーズ9のプレゼンテーションで一番刺さったのは《ダブルタップ》です。3ヶ月前の Vision

Pro

のプレゼンでその操作感を目にして衝撃を受けた夢のアクションが、早々にリアルになったかの様。もちろん、厳密にはちょっと違いますが…。

そのような意味で、今回の Apple Watch

シリーズ9のプレゼンテーションで一番刺さったのは《ダブルタップ》です。3ヶ月前の Vision

Pro

のプレゼンでその操作感を目にして衝撃を受けた夢のアクションが、早々にリアルになったかの様。もちろん、厳密にはちょっと違いますが…。iPhone であれば、何かを操作しようとした際に、片手で取り出してその手の親指で操作が可能ですが、Watch の場合、操作に際して、どうしてももう一方の手を使う羽目に陥ります。これまで Apple Watch にイマイチ踏み込めなかった理由の一つがこのアクションです。 さほど劇的な技術進捗が見られない最近の ITガジェットの場合、新型のリリースに際しては(iPhone 12mini の例の様に)、型落ちを狙うのが最近の私の常套手段です。しかし、ダブルタップが可能となるのは、新しい CPU を搭載した最新のシリーズ9 のみとの事。今回に限っては、最新タイ プをゲット するべし、と思った次第。 最近、YouTube で 2007年に Steve Jobs が行った、初代 iPhone の発表プレゼンを、久しぶりに見直しました。そし て、今から16年前の時点で既に現在の《モバイルコンピューティング》(=スマホ)の概念が、ほぼほぼ完成された形 で提示されている、という事に改めて 深い感銘を受けました。  時代は常に Apple によって切り拓かれてきたのです。10年後の世界が楽しみ。ボケずに長生きしたいものです。 |

|

|

先日書いた通り、9/22に我が家に最新の Apple Watch

シリーズ9が2台配達されました。夫婦揃って Apple Watch

デビューです。2013年にサラリーマン生活を早期リタイヤし、腕時計をはめる必要の無い生活に入ってから丁度10年。久しぶりの腕時計ライフ。

実は、私は基本的に腕時計というものが余り好きではありませんでした。通勤時、電車の到着時刻に間に合うように行 動するために必要だから仕方無しにはめる、という感じ。 理由の一つが腕の締め付け感です。ですから、なるべくベルトは緩めにしていましたが、そうすると今度は時計本体が 腕の上でズレて収まりが悪いのが気になり出します。金属製の時計にステンレスのベルトの組み合わせは特に始末が悪 い。最後の頃は、本体が樹脂製で軽いカ○オのデジタル時計+シリコンゴム製のベルトという組み合わせでなんとか我慢 していました。ですから、通勤から解放されて腕時計をはめる必要性が無くなった時は、単純に嬉しさを感じたもので す。  ですから、Apple

Watch を選ぶ際にもベルト選びには大いに逡巡しました。結果的に、ブレイデッドソロループと

いうベルトを選びましたが、手元に届いてみて、これは当たりだったと実感。 ですから、Apple

Watch を選ぶ際にもベルト選びには大いに逡巡しました。結果的に、ブレイデッドソロループと

いうベルトを選びましたが、手元に届いてみて、これは当たりだったと実感。伸縮性のあるシリコーン糸混紡ヤーンを用いているので、はめたり外したりする際も一瞬の動作で完了。 バックルが無いので、腕の内側の違和感もありません。事前に手首回りを測って自分に適したサイズをオーダーするの で、サイズもピタリ。織物なので通気性があり、シリコンゴム製のベタッとしたベルトの様に手首が汗ばむ事もなく至っ て快適です。 ただ、唯一の難点は値段が高い事。Apple Watch は本体のみでは販売せず、購入時に必ずベルトをも選ばなくてはならないのですが、巷では様々な純正ベルトのコピー製品が数分の1の値段で出回っているの で、 購入時には最安の純正ベルトとセットで購入して、後日、コピー製品を購入するのが良かったかな?と言うのが今回の反省点です。 さて、Apple Watch に代表されるスマートウォッチが世の中に出てから既にかなりの年 月が経過しているので、これの製品が如何に優れているか?と言う事については、巷で散々喧伝されています。しかし、 使う前からその利点が想像できた iPhone や Mac とは異なり、正直なところ私としては「それらの評価はガジェットマニア的な視点からではないか?」と、少々懐疑的でした。所が、実際に自分でも使い始めて みて感じるのは、それらの優れた点が全てすんなりと納得できると言う事。いや〜、全くもってアップルの製品の素晴ら しさを改めて実感した次第。 特に、Wallet 機能により、Apple Watch だけでクレカのタッチ 決済が出来たり、電車の改札口を通れる事には感動します。  また、自身の日常生活に最

も身近な点としては、Apple Watch と連携させる事によって iPhone

がサイクルコンピューターになる事もメリット大です。走行経路はもちろんのこと、走行距離やスピードだけでなく、リ

アルタイムの心拍数まで表示されるのは凄い事だと思います。ヒルクライム専門の自分としては、獲得標高が刻々と表示

されるのも嬉しい所。 また、自身の日常生活に最

も身近な点としては、Apple Watch と連携させる事によって iPhone

がサイクルコンピューターになる事もメリット大です。走行経路はもちろんのこと、走行距離やスピードだけでなく、リ

アルタイムの心拍数まで表示されるのは凄い事だと思います。ヒルクライム専門の自分としては、獲得標高が刻々と表示

されるのも嬉しい所。さて、Apple Watch シリーズ9の発売とほぼ同時にリリースされた Watch OS10.0では、実はまだ例のダブルタップが利用開始になりませんでした。一方で、9/12のイベン トでは「10月中にはこの素晴らしい動作が体験できる様になります。」と、利用開始の時期が10月中だと予告されて いました。ですから、10月に入ってからは、待ち遠しい日々を送っていました。 そして、漸く10/25に Watch OS10.1 がリリースされ、いよいよ、ダブルタップが解禁です。 正直、Vision Pro の様にあらゆるアクションを指先で操作するのとは根本的に異なり、ホンの限られた機能なので、まあ、ご愛嬌といった感じは拭えません。しかし、自分的に は、iPhone に収録した膨大なピーブロックの音源をランダムに聴き続ける時、既に聴き慣れた 曲や余りそそられない曲が出てきた時に、機器(Watch や iPhone)に一 切触れる事なく、空中で左手の指をダブルタップするだけで簡単にスキップできる、と言う動作がナニヨ リだと感じています。これであれば、サイクリング中でも、キッチンで料理中でも、手袋をしていても、どんなシチュ エーションにあっても操作が可能だからです。 いや〜、アップル製品は素晴らしい! |

|

|

今年も後半に入った所で、ITガジェットをガラリと更新し、最新の時流に乗れる

体制が整ったのが嬉しくて、たまに街に出て買い物する際にはレジなどの決済端末でのタッチ決済が待ち遠しい限り。し

かし、相変わらずタッチ決済の利便性を味わうお店は限られたままで、一向に増えそうにありません。

ここで一つ問題が…。 コロナ禍もほぼ終息し人々のマスク姿もごく限られる様になっていますが、店舗内に限っては未だにマスクを着用する 人が目立ちます。却って目立ちたくないので、店舗内では自分もマスクを着用する事が多いのですが、マスク着用 によるデメリットの一つが Face ID による顔認識の精度が低下する事です。 iPhone の Apple Pay で支払いをする際には、ホームボタンをダブルクリックしてカードを表示させた後、Face ID でロックを解除する必要があります。通常はカードが表示された事を確認するために視線を画面に移すだけでサッと解除されるので、その行為を意識する事 は殆どありませんが、マスクをしていると顔が認識されずロックが解除されない事がしばしば有ります。2022年3月 にリリースされた iOS 15.4 で、「マスク着用時でも目の周りのみの情報を用いて、Apple Pay 利用時の認証も含めた Face ID の全認証が行える機能が追加された。」はずなのですが、現実にはそうではありません。折角、タッチ決済をスマートに完了しようとしても、「あれれ…」と、 慌ててマスクを外して Face ID をやり直す羽目になるのは、何とも間が抜けています。 一方で、Apple Watch で Apple Pay 支払いをする際に Face ID は必要ありません。腕に嵌めている限り、本人だと認識しているからです。…なので、最近では タッチ決済の際には Apple Watch の方で行う事が多くなりました。ところが、これで万事OK! とはなりません。…というのは、そのお店のメンバーカードを持っている場合、メンバーカードは iPhone に入っ ているので、レジ係にバーコードを読み取らせるためには、いずれにせよ iPhone を 手にして いなくてはならないからです。ですから、実際の手順としては、まず iPhone のメンバーカード画面を表示させ、レジ係にスキャナーでバーコードを読み取ってもらった後、一旦 iPhone をポケットにしまって、空いた右手で Apple Watch のホームボタンをダブル クリックしカードを表示させて、左腕を捻ってレジの端末にかざす、という具合になります。慌ただしくも煩わしい事甚 だしい次第。 う〜ん、まだまだ発展途上ではありますね〜。 |

|

|| Theme Index || Japanese Index ||